二、手工业的发展

唐朝统一西域后,在农牧业发展的基础上,绿洲城镇高昌、于阗等地的手工业也得到显著发展,行业种类发展迅速,主要体现在纺织业、建筑业、采掘冶炼业、造纸业、酿酒业等行业的发展。

(一)纺织业

西域的纺织业主要是丝织业、毛织业、棉布织业和麻织业。《资治通鉴》记载了西域地区的丝纺织业盛行情况:“是时中国盛强,自安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右”①。“桑麻翳野”为丝织业的发展奠定了基础。以相对落后的于阗地区为例,在唐代于阗地区的丝织业已经非常发达,各村镇都经常将丝织品作为贡赋,在策勒达玛沟一带出土的Hedin15、16号汉文,于阗文双语文书,是于阗某王十五年、巳年十一月二十五日至十二月二十一日六城百姓纳进奉丝织品的记录。其中有一人所纳丝绸的资料较为详细②:

巳年十一月廿六日 壹丈捌尺伍寸

贰丈贰尺伍寸

贰丈参尺贰寸

贰丈肆尺

贰丈贰尺壹寸

参丈陆尺贰寸

(合计拾壹丈陆尺伍寸)

巳年十一月廿七日 参丈捌尺

肆拾陆尺

贰丈

(合计拾丈贰丈捌尺贰寸)

巳年十一月廿九日 参丈柒尺

参丈柒尺

贰丈贰尺

贰丈贰尺肆寸

(合计拾贰丈捌尺贰寸)

在几天之内,于阗就向当地百姓收缴了几十丈丝绸,可以推测即使他不是当地的首领,也大概是拥有一定生产规模的纺织作坊主,由此可见于阗各地所产丝织品产量之大。

唐代的棉花生产和棉纺织业也有着显著发展。《唐六典》载西州盛产白毡③,白毡即白迭,棉布也。在玄奘西游的经历中,多次记述了所经西域诸国的衣着,如记载今阿克苏地区“细毡细褐,邻国所重”、喀什地区“出细毡褐,工织细毡”、和田地区“少服毛褐毡裘。多衣絁紬白毡”等记载④,说明了唐代西域诸国棉纺织业的盛行情况,甚至在一些地方棉纺织品逐步代替毛纺织品,成为西域民众的主要衣料。《唐天宝六载(747)四月交河郡仏寺给家人春衣历》⑤中记载了当地佛寺花钱为奴婢购买棉布缝制春衣的资料:

1.天宝六载四月十四日、给家人春衣历

2.常住 大及 叐子 癸奴 已上肆人、各种辨一段充衫。八尺充裤。

3.祀奴 末如 已上两人、各给一段充衫、祀奴给八尺充裤

4.可僧付辨一段充衫。胡尾子付辨一丈二尺充袴。

5.右件辨玖段、每段用钱贰伯贰买到、用给上件

6.*(外□里家)人春衣。谨以为案、请僧连署。僧「无生」

7.僧 僧「玄藏」 僧「法藏」 僧「澄练」

在当时,不仅普通民众,连寺院奴婢都着装棉布,唐代西域地区棉布广泛成为民众的衣料来源,已经是不争的事实。而且在于阗东北巴拉瓦斯特遗址(今策勒县一带)出土的文书表明,至唐代中期棉布即緤花布已经成为当地民众缴纳赋税的实物之一⑥。在《交河郡市估案》中,棉布是主要的商品之一,棉布价格分为三等九级,反映了西州地区棉布品种多样,花色繁多。吐鲁番出土文书《唐叠布袋账历》记载了西域向内地大量输送棉布的内容:“叠布袋贰佰柒拾口……八月卅日付怀旧府”⑦。与纺织业相关的是印染业,唐代吐鲁番等地的印染工艺被称为“造花布”,在出土的织物中有不少印花实物。当时的印花技艺可以分为三类,即直接印花法、拨染印花法和防染印花法⑧,也有专业的染色匠户。阿斯塔那三五号墓出土的《唐緤布账》不仅反映了七世纪西州棉布的广泛使用,且有“緤两端付皂家王阿闍利妻”⑨的记录,反映了以“皂家”为代表的染色业兴盛的情况。

(二)建筑业

就建筑业而言,唐代西域的建筑较多受到中原建筑的影响。汉人皆城居,城居可以防止游牧民族的突然袭击,因此,汉人所到之处,城堡聚兴,皆雉堞完备,外有护城沟堑,衙署局中,民宅散处四周,村落居民,也有庄墙之类的建筑,以保安全。

唐代西域地区,建筑业发达。城市建筑以高昌故城为代表,规模宏大,在今吐鲁番市东北的高昌故城,城呈正方形,分为外城、内城和宫城三部分。均为夯土结构,宫城居北,为长方形。在形制上与北魏的洛阳城有许多相似之处。西域建筑中典型的是库车唐王城,根据张平的研究,这座唐王城地处渭干河、库车河的尾闾地带,土地盐碱化严重,固城墙和城基构筑坚固。从墙基往上可分为五层:第一层由捆扎成束的红柳、芦苇横向平铺而成,厚约10厘米。接着是堆筑的黄土层,厚约30厘米。第三层为红柳、芦苇铺垫层,厚约15厘米。第四层又是堆筑的黄土层,厚约60厘米。第五层仍是铺垫的红柳层,厚约15厘米。向上至城垣的顶部皆以土坯垒砌,土坯长35~40厘米,宽20~30厘米,厚约10厘米⑩。足见西域城垣技术有了长足进展,并因地制宜,达到坚固实用之效。

普通居民的住宅多与自然条件相适应,房屋造型多为平顶,长方形,以土木结构为主。为了克服土质松软、风沙大的缺点,民房建筑多用地栿建造房屋,以求稳固。四角有木质较好的支柱以支撑房屋的梁柱。墙柱之间立有许多防护小支柱,等距离的支柱空间,用芦苇或红柳编制篱笆捆绑牢固,抹草泥为墙面。关于普通民众的建筑格局在本书第四章中将有进一步阐述。

在出土的吐鲁番文书中有许多关于匠人的名籍,这些匠人包括木匠、铁匠、缝匠、泥匠、篾匠等,如阿斯塔那六一号墓出土的《唐憙安等匠人名籍》(11)载:

1.□ □ 木 匠

2.□□□弟憙安 李之功 李阿苟仁 李 *

3. □□鼠 严六仁

4.□ □缝匠

5.申屠英□ 曹居记 田洛德 高欢往

6.雷犊子 吴绍进 曹阿住 范焉耆

7.□ □ 铁 匠

……

10.二 人 蔑 匠

11.吴文护 吴进军

12.□ □ 泥 匠

这些匠人成为西域建筑和冶炼技术的专业技术人员,唐政府将他们进行编籍,体现了西域匠人的规模以及唐代西域建筑和冶炼等手工业水平发展的程度。这些从建筑业和以下冶炼业、造纸业和酿造业等手工行业中也可以看出来。

(三)冶炼业

唐代西域的冶炼业也较为发达。玄奘在《大唐西域记》中,曾记述了龟兹“土产黄金、铜、铁、铅、锡”(12)等矿产,在经过焉耆途中“又经银山,山甚高广,皆是银矿,西国银钱所从出也”(13)。魏晋以来,龟兹、疏勒、于阗等地大都以冶铸著称。根据中国社会科学院考古研究所组织的调查,在古龟兹国内初步发现矿冶遗址36处,其中13处为采炼铁的遗址,21处为采炼铜的遗址(14)。在唐代西域市场上有大量的钢铁等出售,如《唐天宝年间交河郡市估案》(15)载:

[前略]

钢壹两 上直钱九文 *(外□里次)

……

□□*(左釒右刃)壹两重拾伍斤 上直钱柒佰文 次陆佰文 下伍佰文

斧壹孔重三斤 上直钱壹佰壹拾文 次壹佰文 下玖拾文

三寸钉壹枚 上直钱壹文贰分 次壹文 下捌分

这些钢铁原料和铁制农具,种类繁多,各有价格,体现了西州市场上铁制业的成熟。西域发达的采矿业和冶炼业为生产工具的制造奠定了基础。同时,西域也是贵重金属的重要产地,随着唐代西域商品经济的发展,这些贵重金属的开采和冶炼也越来越广泛和发达。

(四)造纸业

唐代西域的造纸业已经非常发达。在吐鲁番出土的大量文书,晋唐时期的大约有三千件,而且随着考古发掘的不断深入,这些文书的数量还在不断增加。这些文书有官府档案、私人契约、来往信函、经典抄本等。纸的主要原料是大麻和苎麻类的纤维或者是楮、桑树皮纤维。由此推测,西域的造纸技术大概是从河西走廊一带传入,至少在晋代敦煌、张掖等地就已经开始自主造纸了。唐代吐鲁番地区、于阗地区都有造纸坊,供应西域用纸。阿斯塔那一六七号墓出土的《唐配纸坊驱使残文书》中有“当上典狱配纸坊驱使”等记载(16),这件大约写于8世纪的唐代文书,说的是拟将监狱中的犯人送往纸坊劳作,造纸工人中有大量的犯人在其中。造纸坊中要有技术工人,这就是文书中所谓的“纸师”。1972年阿斯塔那古墓葬中出土了一份高昌王鞠文泰重光元年(620)的文书,其中有“纸师隗显奴”等字样,当是此时以高昌为代表的西域造纸的明证。殷晴先生考察了和田地区的麻扎塔格出土的《唐于阗神山某寺支用历》一文,其中买纸的记载也频繁出现,买纸用作书写文历、糊补灯笼,可以随时到市场购买,这说明在地域偏远的于阗地区也有造纸作坊(17)。

(五)酿造业

唐代西域的酿造业也获得了很大的发展。在吐鲁番文书和于阗文书中多见饮酒酿造的记载。《于阗神山某寺支用历》中记载了一个二三十人的中小寺院日常消费的账目,载有(18):

十月二十六日……沽酒□奏傔等用

十月二十九日 出钱壹佰贰拾,沽酒参斗,为厨库园子□□□得满等掏井寒冻辛苦吃。出钱壹佰贰拾文,沽酒参斗,与揃众堂工匠汜进等辛苦吃。

十一月一日 出钱贰佰文,新庄先陈状,又请掏山水渠,乡原沽酒,供百姓用。

十一月二十七日 酒一硕、价三百七十五文,西庄状请管农,及供来往征催公客要用。

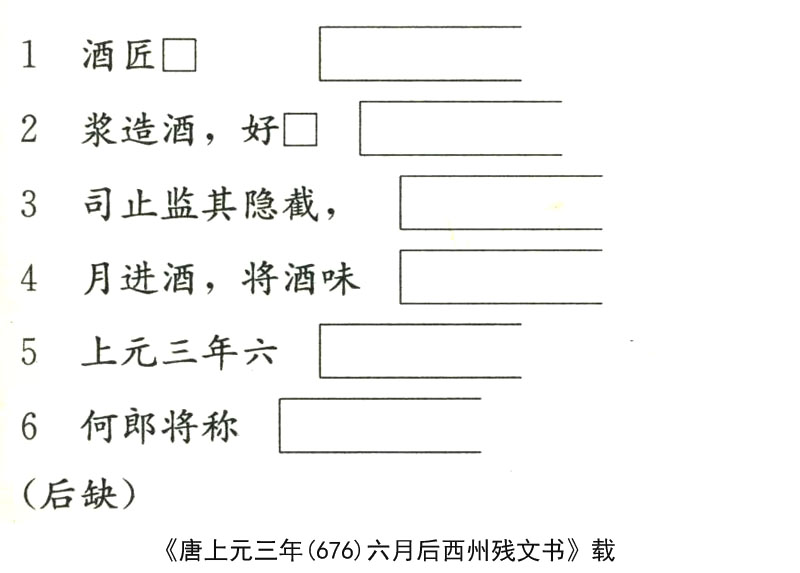

从该文书看来,虽然寺院规模不大,但是在较短时间内多次购酒并且数量大,可初步推证酿酒业的普遍存在。而且饮酒也并非是富贵人家的特权,“又请掏山水渠,乡原沽酒,供百姓用”,掏山渠,供饮酒已经是平常之事。新近出土的吐鲁番文书对西域的酿酒业也有反映,《唐上元三年(676)六月后西州残文书》(19)载:

从这份文书可以认为,西域造酒业有专门的造酒人员,即文书中所谓的“酒匠”,并且是“月进酒”,定期对一定的地域和人员进行供应。此外,西域地区特产葡萄,因此唐代的葡萄酒酿造也非常普遍。在吐鲁番文书中也多有体现,在酿造技术上,唐代吐鲁番葡萄酒的技术已趋于完善,并传入中原:“前世或有贡献。及破高昌,收马乳葡萄实,于苑中种之,并得其酒法。自损益造酒。酒成,凡有八色,芳香酷烈,味兼醍醐。既颁赐群臣,京中始识其味。”(20)

西域手工业除纺织业、建筑业、酿造业技术得到了充分发展外,其他粮食加工业、制糖业、油漆技术等也有了不同程度的发展。如制糖业,唐在统一中国之后,声名远扬,贡物四至。包括天竺(印度)在内的西域诸国,皆以砂糖、石蜜送达朝廷,而质量以天竺所产最好。太宗专门派人到印度学习制糖技术,引进熬糖法,后“即诏扬州上诸蔗,拃沈如其剂,色味愈西域远甚”(21)。唐代的交河市场上也多有砂糖出售。因此,唐朝对西域的开发,带动了手工业的发展和繁荣,由此也推动了商业和贸易的发展。

① 《资治通鉴》卷二百一十六。

② 《于阗语文书集》(Khotanese Texts)第4卷,剑桥,1961年版,第173~176页。

③ 《唐六典》卷第三,尚书户部。

④ 季羡林等:《大唐西域记校注》卷第一、第十二,中华书局2000年版,第66、995、1001页。

⑤ [日]池田温:《中国古代籍账研究》(龚泽铣译),中华书局2007年版,第328页。

⑥ 陈国灿:《斯坦因所获吐鲁番出土文书研究》,武汉大学出版社1994年版,第483页。

⑦⑨ 《吐鲁番出土文书》(叁),图文对照本。

⑧ 武敏:《吐鲁番出土丝织品物中的唐代印染》,《文物》,1973年第10期。

⑩张平:《库车唐王城调查》,《新疆文物》,2003年第1期。

(11) 《吐鲁番出土文书》(叁),图文对照本。

(12) 季羡林等:《大唐西域记校注》卷一,中华书局2000年版,第54页。

(13) 贾二强:《大慈恩寺三藏法师传选译》卷二,巴蜀书社1990年版,第46页。

(14) 李肖等:《古代龟兹地区矿冶遗址的考察与研究》,载《吐鲁番学新论》,新疆人民出版社2006年版。

(15) [日]池田温:《中国古代籍账研究》(龚泽铣译),中华书局2007年版,第308页。

(16) 《吐鲁番出土文书》(肆),图文对照本。

(17) 殷晴:《唐代于阗社会经济研究》,《新疆社会科学》,1989年第6期。

(18) 殷晴:《丝绸之路与西域经济》,中华书局2007年版,第284页。

(19) 荣新江、李肖、孟宪实:《新获吐鲁番出土文献》(上),中华书局2008年版,第74页。

(20) 《唐会要》卷一百,杂录。

(21) 《新唐书》卷二百二十一上,西域上。

唐代的西域屯垦开发与社会生活研究/张安福,郭宁等著.—北京:中国农业出版社,2011