20世纪50年代,兵团屯政的设防布点主要考虑了两方面的需要,即战略防务的需要和生产建设的需要。战略考虑主要是为了保卫祖国边疆,稳定社会秩序,维护祖国统一;生产上的考虑主要是不与民争利,另外,选择水土资源有保证的地方,开荒造田以利大规模开发建设新疆。所以,从那时起就依托三山(天山、阿尔泰山、昆仑山)逐步建设了南疆农垦带、北疆农垦带和边境农垦带。大体上是沿着古“丝绸之路”部署的,根据屯垦戍边的需要,主要集中在北路和中路。

到2007年末,兵团共拥有土地面积约5万平方公里,耕地1044.48千公顷,人口258万多。兵团的领导机关驻乌鲁木齐市。各个垦区,先后经过两次大的调整和发展,现管辖13个农业建设师、1个工程建筑师。各垦区的农场、工交商建企业、学校、科研机构以及大批文化、卫生、勘测设计等机构,分布于全疆14个地、州,57个县、市境内,与新疆的事业融为一体,成为新疆经济建设的重要组成部分,受到新疆各级党政机关的亲切关怀和各族人民的大力支持。

下面介绍各垦区的情况。

北路

一、哈密垦区(农十三师)

哈密垦区位于新疆东部的哈密地区。南北宽270公里,东西长297公里。东与甘肃酒泉地区接壤,西到巴里坤县的甘家地,北起中蒙边界,南抵兰新铁路的盐泉车站。全局总面积2231千公顷,2007年耕地面积20.45千公顷。人口77707人,其中少数民族16216人,农牧团场人均纯收入5291.09元。兰新铁路从东向西横贯垦区,公路畅通,交通便利,地理位置十分优越。

哈密和巴里坤是西域咽喉,军事重镇。自汉代起就是屯田基地。历代相沿,唐代和清代都在此大兴屯田,并以此为基地,逐步向西发展,经营和统一西域。1949年六军十六师进驻哈密后,即在此屯垦戍边。1953年编为新疆军区农业建设第五师,后体制几经变更,1963年农五师师部西迁博乐,哈密垦区仍属农五师建制。以后隶属关系几次变动。1982年兵团体制恢复后,成立哈密农场管理局。2000年中央批准哈密农场管理局为兵团农业十三师,下辖11个农牧团场,工矿企业有年产万吨硫化碱的红星化工厂,年产各种塑料制品1000吨以上的红星钙塑厂及红星水泥厂等76个,交通运输建设企业10个。2007年工农业总产值121175万元(现行价格),其中,工业产值70792万元。

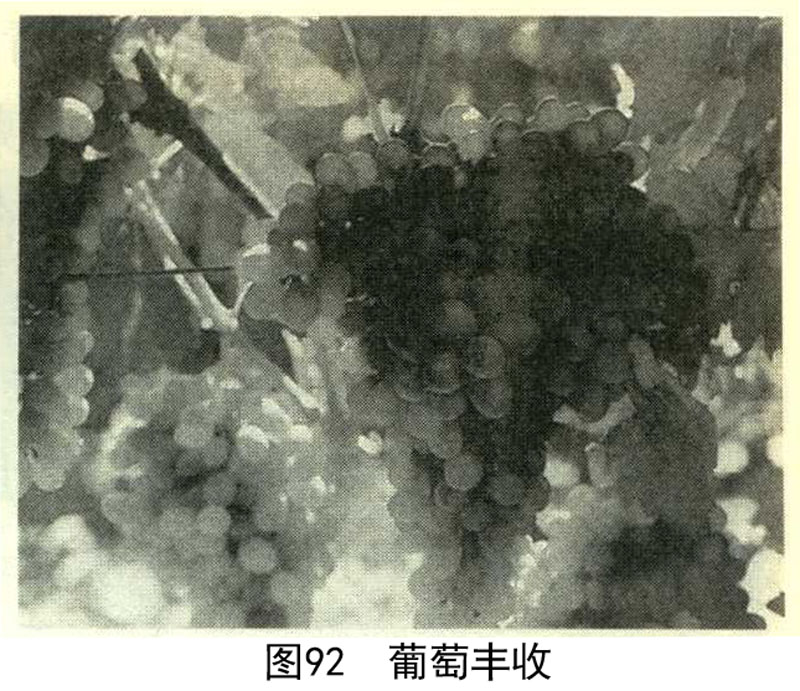

垦区属大陆性气候。全年积温4053℃,极端高温35℃,极端低温-27.9℃,昼夜温差大,日照时间长,全年日照时数为3060~3470小时,无霜期130~190天,平均162天,年降水量为62~180毫米。农牧场水流主要依靠天山融雪水,全垦区河水年径流量2.1657亿立方米,河水利用量1.055亿立方米。至1986年累计打井714眼,年提水1.03亿立方米。种植业以粮食为主,同时种植瓜菜、油料和其他经济作物。2007年粮食总产20539吨,棉花28442吨,果园面积7475千公顷,水果总产93366吨。牲畜年末头数为31.29万头(只)。兵团体制恢复后,产业结构进行了调整,在保证粮食逐年增长的前提下,积极发展哈密瓜、西瓜、葡萄和棉花的生产。

矿产资源以煤、盐、芒硝、大理石为主,还有硫铁矿、金矿、石灰石、白云石、锰、石英等。

兵地融合发展,农十三师走得最早,搞得最好。按照哈密地区与农十三师商定的“经济互融、经验互学、干部互挂、文明共建”精神,团结一心,“区域共同发展,共建和谐哈密”的方针,打破地域和行政界限,积极进行融合共建,统一编制了土地和资源利用计划,合理配制优势资源,双方市场向对方开放,不断拓宽融合共建的领域和空间,定期召开区域融合发展联席会议,确定和落实融合发展中存在的重要议题和困难,促进了哈密区域经济与社会又好又快的发展。为生产兵团发展、融合经济,取得了宝贵经验。

2007年,农十三师经济效益指数为530.4%,居兵团各师之首。农十三师坚持科学发展,围绕新型工业化和农业产业化,师直属工业企业和团场工业捷报频传,在2007年团场新办工业企业27家,2008年上半年又办了33家,都是通过招商引资办起来的,参股的八个团场,2007年工业分红超过千万元的有两家,2008年可达到5家。红山农场是个边境贫困团场,现有附属工矿企业和参股企业12家,2007年红山农场分红912万元,2008年预计可达1100万元,该师领导认为,让外来民营企业家控股后,等于把民营企业的人才成为我们的人才,把民营企业的市场变成了我们的市场,同时旧厂房、旧机器等闲置资产被引进的企业盘活了。农十三师的工业正在朝气蓬勃地发展,在科学发展观的指导下,在融合经济的推动下,农十三师正在阔步前进。

伊吾县的淖毛湖农场

1950年春,战斗英雄胡青山率部在此驻防,被数倍于我军的惯匪围攻,胡部坚守40天。此后十六师即派部在此屯田戍边。

二、昌吉垦区(农六师)

昌吉垦区位于古尔班通古特大漠南缘,在天山北麓的昌吉回族自治州境内。师部驻五家渠。总面积168.30千公顷,耕地面积128.91千公顷。人口301244人,其中少数民族36120人,辖农牧团场20个,工业企业520个,交通运输建筑企业26个。汉代已开始在此屯田,到唐、元、清代此处均是重点屯田地区。

农六师的前身是鄂、豫、皖、苏区红军。抗日战争时编为一二九师三八六旅七七一团,后调陕甘宁边区与十六团、二十五团一起编为新四旅。解放战争时期,整编为六军十七师。1952年集体转业,与军区后勤部八一农场、六军军直猛进农场编为农业建设第六师。1982年兵团体制恢复后,地方国营芳草湖农场、新湖农场、军户农场、共青团农场、奇台农场、红旗农场、六营湖农场、土墩子农场划归农六师建制。

昌吉垦区地势由东南向西北倾斜,从南向北分别有山地、黄土丘陵、山前倾斜平原、洪积冲积平原、间杂零星沼泽、风成沙漠地貌等。山地主要是北塔山和天山山地,大部分地带不宜耕种。山前冲积平原是指奇台至玛纳斯县境沙漠以南、山地以北的山前平原。土地辽阔,地势平坦,横贯全师东、中、西三大农区。土壤自南而北由薄变厚,农田土壤质地为沙质或壤质。中部平原属冲积、洪积平原。土壤多为栗钙土、棕钙土、灰漠土。平原西边和北边有大片盐碱地。西部平原为河系冲积平原,土壤多为荒漠灰钙土和少量盐化荒漠灰钙土,北部沙漠属古尔班通古特沙漠的一部分,大部为蜂窝状新月形细粉沙丘,是部分团场的冬牧场。

此垦区为典型大陆性气候,年平均气温2.4℃~6.6℃,无霜期155~170天,极端最高气温40.7℃~44.8℃,极端最低气温-36.6℃~-42.2℃,年降水量120~170毫米,年蒸发量1800~2300毫米,全年日照时数2743.4~3236.9小时。灾害性气候主要有干旱、霜冻、干热风和冰雹等。

垦区内河川径流量为30.6亿立方米,与各县群众共用。主要引自玛纳斯河、呼图壁河、三屯河、乌鲁木齐河、三宫河、开垦河等12条河。兴修的水库有猛进水库、八一水库、大海子水库、鸭溪沟、西沙河、芨芨庙、下兴湖等15个水库。地下水补给量为5.5亿立方米,总开采地下水量为3.2亿立方米,占兵团开发地下水总量的45.7℃。井灌面积52万亩,占全师总播种面积的24.7%。该师竖井排灌,为降低地下水位,进行脱盐、治碱、改土提供了可贵的经验。挖灌排渠1131公里,无森林资源,农区造林12.01万亩。果园2.605千顷,水果总产22853吨,葡萄22317吨。矿产资源有煤、滑石粉、芒硝、石英砂。2007年生产总值471040万元(当年价),工业总产值为202591万元,产粮食221701吨,产棉花145367吨。牲畜年末数为837100头(只),鱼总产2426吨。

农六师结合实际,进一步明确了今后一个时期推动全师经济社会又好又快发展的新思路,即找准农六师、五家渠市新时期经济社会发展定位,着力推进农业产业化、新型工业化、城镇化和外向型经济发展进程,不断深化各项改革,加快结构调整步伐,推动农六师、五家渠市经济超常规跨越式发展。近几年农业产业化进程明显加快,工业经济发展迅猛,煤化工产业链建设顺利推进,团场工业重新起步,五家渠市城市建设不断完善,工业园区凝聚作用不断增强,职工生活水平大幅提高,仅2008年上半年,该师即实现生产总值17.4亿元,同比增长21.3%;五家渠市实现生产总值9.9亿元,同比增长22.4%,实现地方财政收入4556万元,同比增长50%。

农六师提出:要把农六师、五家渠市建成天山北坡经济带新的经济增长极和隆起点,使之成为乌昌经济一体化进程中有分量的一角,努力打造成为展示兵团良好形象的又一窗口。

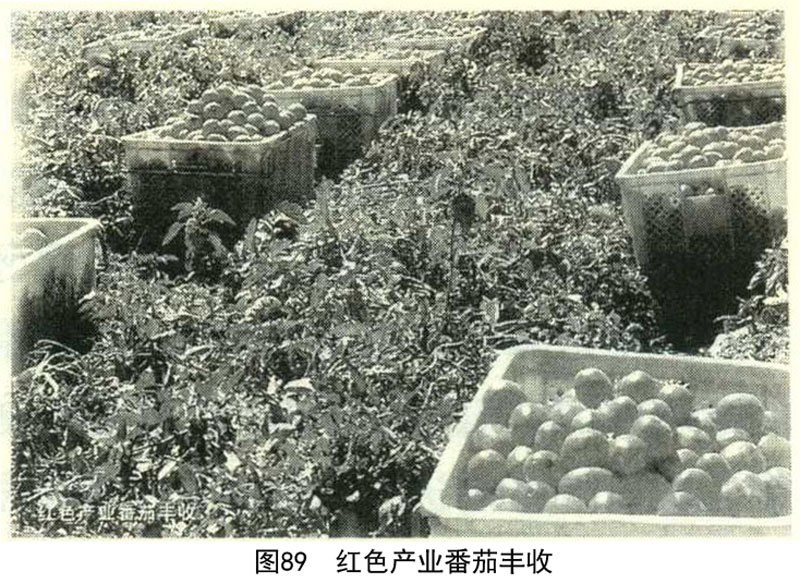

推进农业产业化进程,提升农业发展水平,加快酱用番茄、啤酒花、酿造葡萄、土豆、玉米、畜产品六大基地建设,强化农业产业化的资源优势和基础。

在推进新型工业化进程中,以煤化工产业链建设为重点,紧紧围绕重化工、能源、食品加工、塑料制品、机械装备制造和纺织“六大支柱产业”。大黄山鸿基焦化工程正按计划进行。2008年12月,2号焦炉将竣工。鸿基焦化一期年产80万吨焦炭将如期实现,成为新疆最大的独立焦炭厂。

三、乌鲁木齐垦区(农十二师)

该垦区位于乌鲁木齐市的西郊和南郊。西与昌吉市接壤,以头屯河中心线为界,东与柴窝堡和小盐湖相望,南部伸入和静、托克逊两县境内,北临乌鲁木齐县安宁区和市种苗场。土地总面积381.43万亩,农作物播种面积13.61万亩,山区牧场274.78万亩,造林1.91万亩。境内公路、铁路交错,交通便利,经济地理位置十分优越。

局机关设在乌鲁木齐市北郊。管区的总人口69033人。其中少数民族19130人。唐代、元代及清代曾在此进行过屯田。

乌鲁木齐垦区的前身是自治区农垦厅西郊农场管理处,成立于1964年4月,下辖4个地方国营农场。1975年与农六师一○四团场、养禽场合并,成立乌鲁木齐农场管理局,直至生产建设兵团体制恢复。下辖7个国营农牧场,工业企业189个,交通运输建筑企业7个,2007年生产总值90723万元(当年价),其中工业产值29875万元。

垦区地处天山脚下,属大陆性气候,年平均气温4.7℃~6.1℃。极端高温42℃,极端低温-38℃,年均日照2762~2881小时。无霜期147~163天,年均降水量177.4~500毫米。山区多,农区少。平均年蒸发量1780~2221毫米,气候干燥,昼夜温差大,春、秋季常有干旱、倒春寒气候,夏季则干热风多,冬季多风。

垦区水资源主要靠乌鲁木齐河、头屯河引水灌溉,年引水量1.3亿立方米,占灌区总水量的82%。另拦蓄泉水2141万立方米,到1986年底累计打井173眼,年提水量1200万立方米。已建的水库5座,库容3500万立方米,防渗渠道589.5公里。

垦区内矿产资源有煤、耐火土、高岭土、石灰石、红砂、建筑砂石、大理石等。

垦区面向乌鲁木齐市,建立了三大副食品基地,用以满足各族人民需要。它们主要是:

牛奶基地。建立在南戈壁的西山奶牛场。该场引进了优良品种西德黑白花费里森,荷斯坦奶牛,体形高大,产奶量高,质优,经过精心培育繁殖,现已达230头。每头日产奶25.7公斤,乳脂率平均高达4.3%。还陆续兴建了五一农场奶牛场2个、104团奶牛场2个、头屯河农场奶牛场2个,并改建、扩建三坪奶牛场。8个规模400头的奶牛场分布市郊,总头数3078头,较1988年增加2010头,2007年产奶7723吨。

禽蛋基地。养禽场位于乌鲁木齐市北郊,人口1823人。该场引进法国“伊沙黄”蛋鸡和“明星”肉鸡。由于干部工人的刻苦钻研,不断提高饲养管理水平,成活率达到95%。法国专家评价已接近法国的饲养水平。该场改散养为笼养。

渔业基地。截至1989年垦区水库水面已达1.6万亩,库库养鱼,并在北郊的五一农场北部修建第一期工程渔塘200亩,已蓄水投放鱼苗。全垦区2007年鱼总产1040吨。

垦区各农场大量发展蔬菜,推行塑料大棚,四季供菜。

全垦区1988年向市场提供肉类1602吨,牛奶6202吨,禽蛋2846吨,蔬菜12021吨,瓜果2900吨。2万多名职工,每人每年为乌鲁木齐市奉献牛奶278.6公斤,蛋133.5公斤,肉类71公斤,蔬菜543公斤。

农十二师根据位于乌鲁木齐市郊区的地缘优势,决定大力发展设施农业和旅游观光农业,面向乌鲁木齐市。2008年上半年可拿出肉类5217吨、牛奶8597吨供应乌鲁木齐市民,并确定每年拿出1300万元扶持奶牛养殖,并有大量瓜果、禽蛋等供给乌鲁木齐市场。

为了加快推进新型工业化的发展,2007年与乌鲁木齐市经济技术开发区共同组建了“乌鲁木齐经济技术开发区农十二师分区”。统一享受国家经济技术开发区优惠政策,计划近期开发15平方公里园区,目前园区现代制造业园、新型能源业园、临港物流园、绿色加工业园、城市综合功能区“四园一区”的格局初步显现。新疆天山汽车制造有限公司增资合作项目正式入驻,重庆万州蓝希络食品有限公司生猪屠宰、肉品深加工项目正式投产,新赛股份公司、华商物流集团等一批特色支柱企业的扩建项目正在实施。2008年上半年,园区实现招商引资5亿元,年内拟批准并安排在合作区用地的项目25个,如协商成功,投资金额将达数10亿元。

2007年初,农十二师将原来属于4个团场的5座小煤矿实行优势化整合,组建了新疆昌平矿业公司。由于实现了生产要素的优化组合,2007年这个师煤矿总产达34万吨,实现增加值3791.76万元,实现利润1145.42万元,分别比整合前增长24.29%、43.12%、40.59%。

丝绸之路屯垦研究/赵予征.-乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010 ;