四、工程建设第一师

2007年,工程建设第一师有人口41638人。对外称为“兵团建筑安装工程总公司”,下辖20个团(对外称建筑安装公司)。还有机械厂、运输公司、商业处、物资处、设计室、科研所……等县、团企事业单位共17个。现已发展成为一支具有承担民用建筑、铁路、公路、水利、水电建设施工能力的联合企业,师部驻乌鲁木齐市。2007年全师社会总产值120380万元(当年价)。

有全民、集体大小工业企业26个,从业人员3.49万人。列入国家考核的23种主要产品有水泥、红砖、混凝土构件,乳化沥青、工程机械、钢门窗以及服装、皮靴等。2007年总产值433722万元(现行价)。

为了保证职工生活需要,这些企业共种地4.15万亩。1988年生产粮食91.8万公斤、棉花7220担、油料74.8万公斤,甜菜12530吨。年末牲畜存栏7002头,肉类总产54吨、羊毛30吨,还生产了大批瓜菜水果。

兵团在成立之初,就十分注意水利工程建设和民用建筑工程建设。先后成立了工程建设第一师,主要承担乌鲁木齐市和兵团的建筑安装任务。工程第二师主要承担兵团的重点水利工程和水电工程以及自治区北疆的道路工程和国防工程。工程第三师主要承担南疆的重点水利工程、道路工程和国防工程。兵团的建筑工程部队踏遍了天山南北的山山水水。各农业师均成立了工程团(支队),到1966年全兵团建筑工程职工达11.6万余人。先后参加了建设大批现代化工厂和水利工程、水电工程、公路工程、国防工程及院校的建筑工程,如:八一钢铁厂、七一棉纺织厂、六道湾煤矿、十月汽车修配厂(现十月拖拉机厂)、新疆水泥厂、乌拉泊水电站、独山子油矿建设、克拉玛依油田建设、红雁池发电厂、新疆制药厂、铁门关水电站、石河子红山嘴电站、八一毛纺织厂、八一糖厂、铁路局配件厂……等等。还参加了新疆医学院、八一农学院、新疆大学、新疆工学院、兵团农学院、自治区党校、军区医院、八一子女学校、军区八一俱乐部以及乌什塔拉基地福利区的建筑工程。为发展自治区的交通事业,兵团工程部队先后参加了南疆铁路、北疆铁路建设。翻越昆仑山修筑了青藏公路,两进天山修筑了乌—库公路(乌鲁木齐至库车)和○五○三工程。在塔克拉玛干大漠深处修筑了库—若公路(库车至若羌)、喀—若公路(喀什至若羌),在准噶尔戈壁上修筑了独—克公路(独山子至克拉玛依)、乌—克公路(乌尔禾至克拉玛依)以及在乌孙山上修筑了伊—昭公路(伊犁至昭苏),总长达1万余公里。并和各师工程部队一起,承担了兵团的大型水利工程。如:农一师的上游水库、胜利水库;农二师的大西海子水库、卡拉水库、爱米尔水库;农三师的小海子水库、永安坝水库;农六师的猛进水库、八一水库、大海子水库;农七师的柳沟水库、奎屯水库;农八师的夹河子水库、蘑菇湖水库、大泉沟水库;农九师的乌拉斯台等共96座水库。还修筑了各级渠道4.7万余条,长达63700公里,打井6000余眼。兴建了戈壁新城石河子、奎屯、五家渠、阿拉尔、北屯、五五新镇等新兴城镇。兵团的工程建筑队伍为开发建设新疆,为军垦事业的发展,立下了功勋。

兵团解体后,工程第一师交给了自治区(现区建筑工程局)。工二师、工三师也相继解体。1974年国家批准修建南疆铁路,兵团党委组建了铁路工程纵队(师级),下辖5个支队。同年8月改为铁路工程指挥部,1979年更名为自治区铁路工程局。兵团体制恢复后,1983年改为兵团建筑工程第一师。该师继承和发扬了解放军的光荣传统,不怕苦,不畏难,年年月月在流动,哪里艰苦就到哪里去。从戈壁到雪山,从老风口到冰达坂,风尘仆仆,任劳任怨,以对祖国的忠诚,用自己的双手树立了工程兵的丰碑。

中国第一道冰碛垄隧道——扎亥萨拉隧道;中国西部最大的曲线铁路桥——哈尔嘎哈特大桥,新疆最高的冷却塔——玛纳斯电厂冷却塔,大型电站的短、平、快工程——西大桥水电站,新疆第一座热电厂——石河子热电厂,这些工程都是在设备简陋,条件异常困难的情况下完成的。

现在全兵团工程建筑安装企业共有275个(含工一师各企业)。其中国有企业143个。2007年末职工人数12.49万人。

五、石河子垦区(农八师)

石河子垦区位于天山北麓中段玛纳斯河流域,准噶尔盆地南缘。地跨沙湾县、玛纳斯县和石河子市、克拉玛依市4个县、市。2007年耕地面积179.43千公顷。水库15座,蓄水能力54445万立方米。人口597068人,其中汉族597068人,少数民族31484人,唐代清海军曾在此屯田。

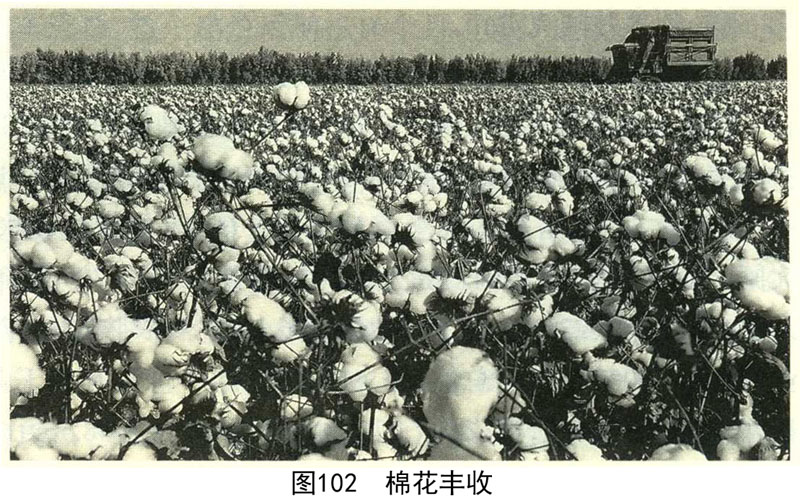

农八师前身为新疆和平起义部队改编的中国人民解放军二十二兵团二十六师。1955年与农十师合并。1975年,兵团体制撤销,成立石河子地区,农八师及农七师下野地垦区7个团场划归石河子地区。1979年撤销石河子地区成立农工商联合企业。1982年恢复农八师,师部设在石河子市,下辖19个农牧团场。有工矿企业432个,交通建筑运输企业96个。2007年生产总值1020180万元(当年价)。其中,工业产值302798万元。粮食总产52597吨,棉花总产297762吨,是兵团的粮棉及甜菜生产基地。牲畜年末头数为39.80万头(只)。

石河子市是由兵团石河子管理处、农八师及水利工程处等单位在戈壁荒滩上共同开发建起来的一座军垦新城。1976年1月2日经国务院批准成立石河子市。工业、商业、教育发达,街道整洁,绿化覆盖率达40%以上,居新疆各城市之首,被誉为戈壁上的明珠。垦区内有山坡、平原和沙漠。农场耕地多在海拔300~500米的洪积平原上,地势平坦。自东而西分布着玛纳斯河、宁家河、金沟河、巴音沟河,总径流量19.45亿立方米,与沙湾、玛纳斯两县群众共用。其中,玛纳斯河流量占64%,是农业灌区的主要水源。垦区内有泉29个,分布于洪积扇、冲积扇下缘。泉水溢出量,50年代约为5.26亿立方米,现约3.9亿立方米,地下水储量约6~7亿立方米。

此垦区属典型大陆性气候。冬寒夏热,昼夜温差大,日照充足,雨量稀少。年平均气温在6℃~6.6℃之间,极端高温43.1℃,极端低温-42℃。无霜期160~170天。年降水量110~200毫米,年蒸发量1500~1900毫米,全年日照时数平均2750~2840小时。灾害性气候有旱灾、冻灾、冰雹、风灾等。

该师经济以农工结合、城乡结合、农工商一体化为特色。以种粮、棉、甜菜为主,油料、瓜果、蔬菜次之。乌伊公路和北疆铁路横贯境内,交通便利。

石河子经济技术开发区。

石河子经济技术开发区位于新疆天山北坡经济带中部的石河子市。1992年设立,2000年经国务院批准升格为国家级经济技术开发区。按照兵团党委“把开发区建设成为经济开发的先导区,高新技术的密集区和利用外资的高增长区”的要求,紧紧抓住自治区党委“优先发展天山北坡经济带”和兵团党委“做大做强石河子垦区”的历史机遇,充分发挥农副产品和矿产资源优势,借国内外知名企业,全力推进新型工业化进程,走出了一条发展优势,突出特色,外向带动,资源转换,产业聚集的发展之路。

到1999年底,石河子开发区有注册企业263家,注册资金3.7亿元,实现生产总值1.8亿元,税收3365万元。

2000年4月,国务批准了石河子开发区升格,迎来了难得的历史机遇,开发区党工委、管委会审时度势,制定了“招商先行,服务为本,欲取先予,跨越发展”的思路,使开发区发展速度加快。先后有台湾顶新集团康师傅方便面食品、旺旺集团方便面食品、浙江娃哈哈饮料、江苏华芳纺织、北京燕京啤酒等一批知名企业落户。石河子开发区已成为自治区重要的棉纺织、绿色食品、现代农业装备和化工产业基地。在推进农八师乃至兵团经济发展中的作用越来越显现。

生产总值:2007年为35.54亿元,比2000年增加32.52亿元,年均递增50.7%。

财政收入:2007年为3.15亿元,比2000年增加2.5亿元,年增递增30%。

税收:2007年达到5亿元,比2000年的0.42亿元,增长4.58亿元,年均递增51.8%。

固定资产投资:2001~2007年,累计完成固定资产投资121.39亿元,年均递增21.4%。

石河子开发区正在昂首阔步前进。

六、奎屯垦区(农七师)

该垦区位于准噶尔盆地南缘,天山北麓塔城地区乌苏县境内。东接石河子,西与博尔塔拉蒙古自治州毗邻。2007年末人口218793人,其中,少数民族7327人。耕地面积97.66千公顷。下辖10个农牧团场,2个水利工程处,280个工交建企业,以及农业科学研究所、农业科学试验站、教师进修学校、车排子医院、勘测设计队、驻乌鲁木齐办事处等单位。铁路、公路贯通垦区,交通十分便利。

农七师的前身是新疆和平起义后改编的中国人民解放军二十二兵团步兵二十五师。1950年3月进驻垦区,1954年编为新疆军区生产建设兵团农业建设第七师。至1966年发展到3个管理处、3个总场。共23个农牧团场,18个师直属工矿企业单位,兴建了一座奎屯新城。耕地面积126.77万亩,林木面积16万多亩,果园3.17万亩,总人口22万余人。1962年位于博尔塔拉蒙古自治州的精博总场划归农五师,1969年位于塔城的第三管理处9个农牧团场划归农九师,1975年下野地区域的第一管理处6个团场又划归石河子地区。奎屯设市,直属伊犁哈萨克自治州领导。农七师体制多变,现仅为原规模的1/3左右。2007年生产总值353612万元(当年价),其中,工业总产值199072万元。粮食总产61150吨,棉花总产127030吨,其中,80%供出口,是兵团的棉花基地。牲畜28.04万头(只)。

垦区为山前冲积洪积湖积平原,地势南高北低,坡度在1‰~5‰。之间。除个别老沟谷地外,大部分地势平坦,适于农业生产。气候属于中亚大陆性气候。年最高气温为40.2℃,最低气温为-42.3℃,无霜期160~180天左右,年日照时数为2700~3000小时,年降水量200毫米。垦区水利资源有奎屯河、古尔图河、四棵树河,年径流量12.6亿立方米,与乌苏县群众共用。有泉水1.04亿立方米,已打井470眼(1985年数),年抽水l780万立方米。有水库6座,总库容量2.25亿立方米,具有比较完善的灌溉系统。

成立天北新区。

奎屯市位于准噶尔盆地南缘,自治区天山北坡经济带西端,南与独山子一路之隔,西与乌苏市隔河相望,是312、217国道交汇处,欧亚大陆桥横穿境内,与独山子、乌苏合称“金三角”。

2001年6月,农七师、奎屯市、独山子三家提议联手共建开发区的构想,三家携手共建、共管、共商、共享。2002年7月,经伊犁哈萨克自治州党委、人民政府批准在奎屯市北部农七师师部驻地成立天北新区。规划面积为61平方千米,现有人口5.8万。驻区纳税单位515个,行政单位54个,将天北新区定位为商贸、旅游、休闲的综合生态城区。税收中地方收入部分实行分成制,按照奎屯市六成,农七师四成进行分配。

天北新区2002~2007年成立五年来,紧紧抓住西部大开发和兵地融合发展的机遇,以建设、管理、经营、服务为基础,以招商引资为重点,围绕发展这一要务,累计完成生产总值31.9亿元,完成社会固定资产投资12亿元,实现地方财政收入1.95亿元,完成招商引资11.2亿元,房地产开发面积50万平方米,新区面积焕然一新,居民生活水平显著提高,经济社会步入健康发展的道路。

农七师以种植棉花为主,一枝独秀,受市场和自然灾害的影响较大,往往一荣俱荣,一损俱损。师党委提出加大农业结构调整力度,加快农业产业化战略。要求各团场要因地制宜、因势利导、突出特色,形成一团一品、一团一特的格局,并力争在全师实现百万亩土地自动化滴灌。

七、博乐垦区(农五师)

该垦区地处准噶尔盆地西南缘的博尔塔拉蒙古自治州境内。这里在唐代盛期就是“丝绸之路”的名镇。据《新唐书》记载:黑水向西“又经黄草泊、大漠、小碛、石漆河,逾车岭至弓月城……”黑水河即今之乌苏。石漆河就是今天的精河。清代精河和博乐都是屯田的地方。农五师的师部在博乐市,是兵团的边境师之一,北与哈萨克斯坦接壤。该师的前身一部分是中国工农红军一方面军,抗日战争时期编为一一五师的教导旅,后调陕甘宁边区与陕北红军一部编为教导旅,后编为六军十六师。1953年编为新疆军区农业建设第五师,1954年兵团组建后隶属兵团管辖。1957年撤销农五师建制改为红星农场总场,下属三个分场、两个牧场。1959年2月恢复农五师建制。1960年在博州开发新垦区,建立了红星十一场、十二场、十三场、十四场、十五场、十六场。1963年11月师部由哈密西迁博州。原农七师精博总场沙山子农场、托托分场、运输处幸福农场、精河农场、商业处的红旗农场、工二师艾比湖农场都划归农五师建制。1988年末全师总人口为69155人,其中汉族60714人,维吾尔族2726人,哈萨克族2550人,回族1826人,蒙古族1103人,其他民族236人。职工29563人。拥有土地面积464.30万亩,耕地面积47.14万亩,林地20.72万亩,草场265万亩,水域6.13万亩。所属农牧团场11个,独立核算工业企业6个。1983年以来,该师积极进行经济体制改革,调整产业结构,推广先进技术,生产发展较快。1988年社会总产值23349万元,工农业总产值23349万元(当年价)。粮食总产56545吨,上缴36338吨,棉花总产9432吨,上缴国家9115吨,出口5011吨,1988年全师12.5万亩陆地棉亩产皮棉,居全兵团之首。年末牲畜存栏182619头(只)。垦区由艾比湖盆地和博尔塔拉河谷地两大地貌单元组成。北、西、南三面群山环绕,西高东低。平原属温带干旱荒漠气候,冬冷夏热,年较差最大值达44℃。光照充足,秋季降温快,降水稀少。年均气温8.3℃~3.6℃,极端高温42.2CC,极端低温-36.4℃,年降水量为90.9~291.3毫米,精河平原不足100毫米,博尔塔拉河中下游年平均降水在70~190毫米。年蒸发量1555.7~3421.3毫米。风力平均大于8级的有165天(阿拉山口)~99天(塔斯海)。年日照2710~2900小时,无霜期154~194天。

农五师缺少资源优势,既无作为工业发展基础能源的煤炭,也没有重要的矿产资源,工业发展项目选择余地少。在此情况下,如何加快推进新型工业化进程?农五师在实践中探索出:“走出家门办工业,寻求合作图发展”的新路。

2008年9月,农五师与霍城县签订了大型煤化工项目协议。在2010年前投资30亿元,完成年产100万吨煤矿矿井建设。

农五师针对本师实际情况,确定“增能源,强油脂,兴纺织,拓建材,育矿化,精农产品加工”的方针,首先解决电力严重短缺问题。2007年,师电力公司与国家电网公司新疆北疆电网实现了联网。该师还积极开发阿拉山口风能源,兴建20万千瓦大型风电厂,今年已启动与国家电力总公司投资5亿元建设4.95万千瓦风电厂一期工程。农五师与南岗建材集团共同投资2亿元,兴建博乐南岗建材有限公司年产60万吨水泥项目,目前已生产水泥5万吨,出口哈萨克斯坦4万吨。与此同时,农五师做大做强做优油脂产业,年生产销售的20万吨油脂产品,占新疆市场总量的40%以上。该师以乌鲁木齐市为中心,辐射疆内外,集科研、加工和销售为一体的油脂产业发展格局已初步形成。

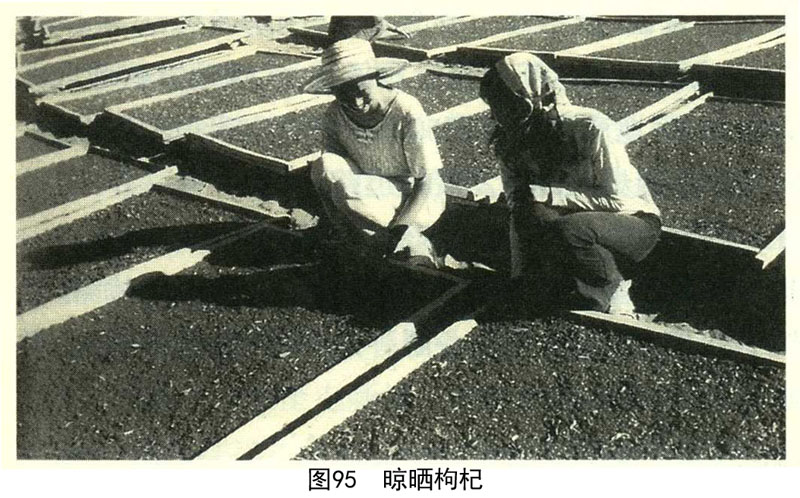

农五师以种植棉花为主,由于品质优良,大部分出口。同时该师的枸杞,可与宁夏产枸杞相媲美。

八、伊犁垦区(农四师)

伊犁是祖国的西陲要塞,西邻哈萨克斯坦,为古乌孙国之地。公元前110~105年,汉武帝就以细君公主嫁西域乌孙国王猎骄靡为王后,汉与乌孙国建立起友好关系,并开始在此屯田。以后唐、清均是重点屯田地区。清代统率新疆的伊犁将军府就设在惠远城。三区革命时,首府在伊宁市。1949年后,伊犁区党委和五军军部(原民族军)驻伊宁市。农四师是中国人民解放军第五军十四师(即前民族军所属各团)、十五师(1952年3月由原二军五师十三团、六军骑兵团、军区通讯团组成)于1953年7月改编而成的。六军十七师五十团后改为农六师五零农场,于1965年划属农四师。

伊犁气候温和,水土资源丰富,是亦农亦牧的好地方。从1950年春季开始,驻伊犁的解放军就开始了大生产运动,屯垦戍边。以后生产迅速发展,到1988年年底农四师共有人口230103人,其中,汉族188207人,维吾尔族10600人,哈萨克族20808人,回族6787人,蒙古族2205人,少数民族共41893人。农作物播种面积101.89千公顷。下辖农牧团场23个,工矿企业465个,建筑企业、运输企业共19个,师部驻伊宁市。2007年生产总值319391万元(当年价),其中工业产值193742万元。境内北、东、南三面环山,开口向西。伊犁河及其三大支流特克斯河、喀什河、巩乃斯河蜿蜒其间。形成伊犁河谷地、喀什河谷地、巩乃斯河谷地、特克斯河谷地和昭苏盆地。既有中温带大陆性气候的基本特征,又有较温和湿润的气候特色。年平均气温2.9℃~9.2℃。日照时数2400~3000小时,无霜期87~162天。降水量西部平原200毫米左右,南部昭苏盆地400~500毫米,降水量集中在春夏两季,约占全年60%~70%。蒸发量西部为1800毫米,昭苏为1250毫米左右。伊犁垦区是兵团的粮食基地和油料基地。2007年粮食总产350459吨,商品率73%以上。产油料45073吨,商品率高达80%。薰衣草油产量和质量,为全国之冠。各类牲畜年末存栏99.38万头(只)。该垦区生产的“伊犁大曲”白酒,被誉为“塞外茅台”,驰名全疆。

伊犁特实业股份有限公司上市后,积极开发新产品,拓展经营领域,制定市场营销战略,积极开拓国内外市场,大力推进企业文化的发展与建设,全面推行质量管理体系,使公司走向快速发展的道路,由一个传统的白酒生产销售企业,发展成为以“伊力”牌系列白酒生产营销为主业,涵盖科研、食品加工、野果综合开发、生物工程、印务、房地产、天然气供应、宾馆、旅游服务等产品和产业相配套的多元化公司制企业。

自1999年“伊力特”上市到2007年底,累计完成工业增加值19.87亿元,实现销售收入31.09亿元,利润7.875亿元,累计实现税金8.668亿元。

2002年,“伊力”牌商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,2003、2004、2005、2006年“伊力”被授予中国白酒工业百强企业和中国白酒十家经济效益企业。

2007年8月,“伊力”牌以6亿元的身价再次名列《中国500最具价值品牌》榜。2007年公司完成工业增加值4.33亿元,同比增长20.78%;实现利润1.32亿元,同比增长18.9%;上缴税金1.5亿元,同比增长7.14%;职均年收入26000元,增长10%。

农四师在大力发展工农业生产的同时,特别重视节能减排。该师伊犁南岗建材集团全面提升资源综合利用率,将工业废渣及尾矿资源进行再利用。2007年消耗制糖滤泥、煤矸石尾矿共约69万吨,比上年多利用近一倍;集团回收4000吨粉尘和炉渣作为水泥混合料。伊犁双新焦化厂利用炼焦产生的煤气,建成煤气发电站,每年可节约锅炉用煤5 000吨,发电240万千瓦时,一年完成该企业“十一五”节能目标的52.5%。该师绿华糖业有限公司2008年投资200万元实施的50吨循环流化床锅炉技改项目已接近收尾。项目完成后,燃煤的热利用率将提高20%以上,企业一个榨期可节煤5000吨左右。南岗建材集团窑头窑尾废气余热发电项目、焦化生产综合利用配套等一批节能减排项目正在抓紧实施。农四师对节能减排抓得实在、抓得具体,确有实效,走在了兵团前列。

九、塔城垦区(农九师)

塔城垦区位于准噶尔戈壁西部,塔尔巴哈台山下的塔城地区境内,与哈萨克斯坦毗邻,是边境师之一,师部驻额敏县。该师是1969年由农七师三管处与工二师十二团、十三团、工三区和红山农场组成的。下辖农牧团场11个,独立工矿企业7个,运输公司2个,建安公司2个,商业、供销企业9个。农作物播种面积76.39千公顷,草场325万亩。2007年人口71648人,其中少数民族占3.8%。生产总值98450万元(当年价),其中,工业产值44482万元。粮食总产115743吨,商品率63%。油菜10659吨。牲畜总头数为554200头(只),肉总产13941吨。有的团场生产条件很差,是因为戍边任务需要而建场的。

垦区属大陆干旱性气候。年平均温度3.6℃~6.1℃,额敏地区平均5.8℃,极端低温-42.6℃。全年日照为2457~2981小时。无霜期118~135天,最短88天,农区年降水量322毫米,其中4~10月降水为223毫米,占总水量的69.5℃。垦区有22条河沟。年径流量3.2亿立方米,丰水年为常年的1.35倍。垦区适于小麦、油料作物生长和发展畜牧业,是兵团的重点粮油基地和畜牧基地。兵团体制恢复后,该师修建了乌拉斯台和乌什水库,积极引进灌溉新技术,1988年喷灌已发展到11.5万亩(其中自压喷灌9.5万亩)。大大改善了灌溉条件,农牧业生产稳步发展,为兵团发展节水农业提供了宝贵的经验。

2008年,农九师各团场已向哈萨克斯坦等中亚国家出口各类蔬菜2500吨,这是农九师推行“公司+基地+农户”产业化模式,落实产品订单收购政策的成果。按照国家进出口检验检疫局的要求,该师建立了一六三团、一六五团、一六八团、一七○团、团结农场5个出口蔬菜种植基地,在农药、化肥、植物调节剂使用中,严格按照无公害蔬菜生产技术标准,确保了蔬菜品质。通过塔城永利进出口公司,这5个蔬菜基地共签订了9300吨蔬菜合同,订单面积达2.5万亩,可带动8000户职工增收。2008年,农九师承包户一座0.5亩地的大棚一茬西红柿收入要比往年增加3000元以上。

十、阿勒泰垦区(农十师)

阿勒泰垦区位于准噶尔盆地北缘,阿尔泰山以南的阿勒泰地区,与哈萨克斯坦、蒙古国交界,是兵团北部边境师。师部驻阿勒泰市的北屯镇。农十师是1959年初经自治区党委和兵团党委批准在原二十八团的基础上建立起来的。土地面积61.37千公顷,农作物播种面积47.25千公顷。总人口76634人,其中少数民族2112人。该师下辖农牧团场22个,工矿企业107个,交、建企业120个。

垦区属亚寒带干旱大陆性气候。年平均气温4.1℃~4.4℃,最高气温41.9℃,最低气温-51.1℃,无霜期平均120天左右。年平均降水量87~188.6毫米。海拔300~700米。该垦区土壤大部属戈壁沙壤,土层薄,有机物少,易碱化。有的农场条件极差,主要是为了屯垦戍边而建立的。主要种植粮食、油料。牧业、渔业在改革开放之后,发展很快。2007年社会总产值为104064万元(当年价),其中,工业50959万元。产粮21854吨,为阿勒泰地区粮食自给作出了贡献。油料总产36150吨。大小牲畜113100头,鱼类总产2086吨。

2008年农十师各类作物面积73万亩。入夏以来,垦区遭到50年不遇的特大旱灾,流经该师的额尔齐斯河和乌伦古河基本干涸,55.78万亩农作物受旱。

为了确保作物丰收,农十师紧急动员,上下一心,采取措施,进行抗旱。首先拿出5588万元新增加压滴灌面积15.74万亩,使全师节水浇灌面积达到37.74万亩。该师一八四团的12万亩棉花已经100%实现加压滴灌。农十师还投资1835万元实施渠道防渗、坑塘堵水、围栏水等一批应急抗旱工程,缓解了浇灌用水短缺的矛盾。

农十师一八六团与哈萨克斯坦仅一河之隔,近年,该团所有耕地全部实行喷灌或滴灌。团场城镇化建设日新月异,形成了以团场城镇为中心,以吉木乃口岸为依托,认真调整经济结构,大力发展团场工业,积极发展外向型经济,在哈萨克斯坦建起了砖厂、建材厂和蔬菜水果批发市场。预计2008年的工业总产值将首次超过农业总产值。

中 路

一、吐鲁番垦区(二二一团)

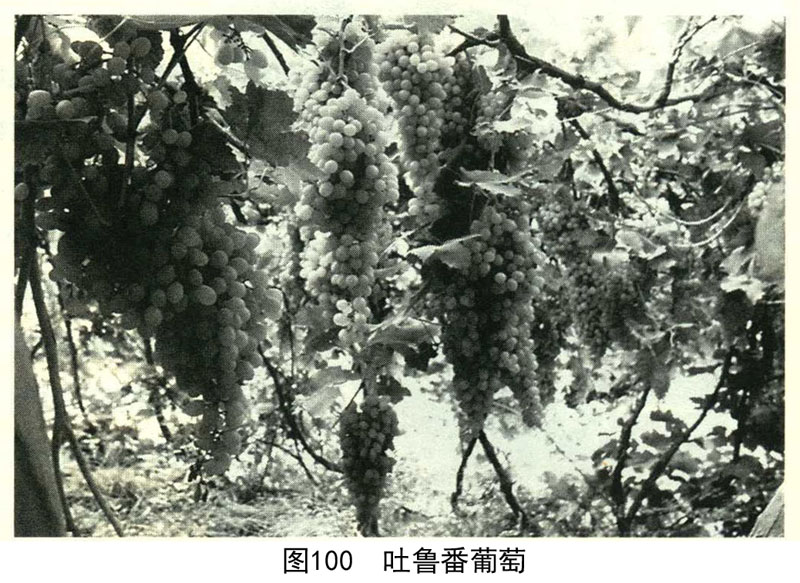

二二一团位于天山南麓吐鲁番盆地北缘的吐鲁番地区境内。团部在吐鲁番市交河镇西,距吐鲁番市13公里。交河故城是汉代的屯田地区,公元前76年,郑吉派300名士卒在交河屯田生产。垦区属盆地戈壁砾石地带,几乎无植被。土地面积20千公顷,现种植葡萄、棉花共0.9千公顷,林带1万亩。2007年人口5856人。该团土层薄,气候酷热。主要引用博格达山大河沿水系(红星三渠)及地下水灌溉。年平均气温13.9℃,绝对最高气温48.6℃,最低气温-24.O℃,昼夜温差14.6℃,全年30℃以上高温达146~151天。年均日照3000小时,无霜期220天。居吐鲁番“风库”的风口,风力一般8~9级,最大11~12级。大风期多在3~8月。海拔高处为1252米,最低处为-142米。

二二一团前身是十六师四十七团,后编为红星三场。几经变动,1982年归兵团直属农场。现划归十二师建制。这里适于葡萄生长,1984年以来,葡萄发展很快。到1988年,葡萄面积已达10108亩;2007年葡萄水果总产15965吨,葡萄干210吨,是兵团的葡萄生产基地。该场还加工葡萄酒800吨,葡萄罐头500吨。桑椹饮料,品质优良,畅销区内外。种植棉花1万亩,产皮棉8540吨。2007年生产总值6892万元(当年价)。

还有1万亩林带,以防风沙。

二、库尔勒垦区(农二师)

该垦区位于天山南麓,塔克拉玛干大沙漠东北边缘的库尔勒地区境内。焉耆原是丝绸之路重镇。库尔勒以西的轮台县是汉代南疆最早的屯田地区,西域第一任都护府就设在乌垒(轮台县野云沟一带)。唐代和清代都曾在此屯过田。1949年中国人民解放军二军六师进驻焉耆,一面稳定社会秩序,同时开展了大生产运动。师长张仲瀚率领一批农业和水利专家及团、营干部100余名,于10月先于部队到达库尔勒、焉耆、尉犁、和静等地勘测水土资源,当即决定修渠引水。1950年开荒5万亩,经过40年的辛勤创业,现有土地资源70.04千公顷,农作物播种面积6936千公顷。果园17.288千公顷,水果总产104768吨,其中库尔勒香梨总产86638吨,驰名全国。人口204389人。师部驻库尔勒。下辖农牧团场18个,工、交、商、建企业187个。2007年生产总值330194万元(当年价),工业总产值139031万元(当年价)。产粮53069吨。产棉花93070吨。牲畜53.29万头(只),其中鹿50223只,产鹿茸39930公斤。是兵团重要的粮棉基地,也是香梨和鹿茸基地。有水库5座,库容量36610万立方米,鱼总产2625吨。农业区年平均气温7.9℃~11.4℃,极端低温-35.20C,极端高温42.3C,全年日照时数平均为2886~3138小时,年降水量平均为23~72毫米,年蒸发量平均为1300~2788毫米,无霜期161~220天。

该师的前身是三五九旅和晋绥军区派出的300余名干部于1947年2月在山东渤海地区组建。建军后名为山东渤海军区教导旅,同年9月编为西北野战军二纵独立旅,后又编为二军步兵第六师。1949年底,进军新疆后驻焉耆。

农二师湖光糖厂,是1984年11月6日由国务院农牧渔业部批准兴建的,日处理甜菜1000吨(现已达日处理甜菜1300吨),设有制糖、酒精、颗粒干粕、动力、机修5个车间,生产设备1009台。总建筑面积55581平方米,总投资5134万元。1985年完成了施工现场和建筑材料准备及大部分设备订货和职工培训工作。1987年9月27日加工甜菜一次试车成功,整个建筑周期仅16个月。建厂速度,列全疆同类糖厂之首。

库西工业园区。

农二师立足果品这一特色优势资源,抓住自治区在南疆环塔里木盆地沿线建设100万公顷特色经济林的机遇,大力发展冷库仓储物流业,通过招商引资,兴建20万吨冷库群,辐射南疆干、鲜果品加工业。在此基础上提出了“建设库(库尔勒)西工业园区,搭建招商引资平台,加快农二师新型工业化进程”的发展思路。之前,已投资7000多万元,安排了二十九团新城镇和三十团沿314国道生态林。

2005年6月,巴音格楞蒙古自治州党委和政府批准农二师成立“库西工业园区”,作为库尔勒市经济技术开发区的一个工业园,享受省级经济技术开发区和高新工业园区的优惠政策。按照“统一规划,主体开发,企业入园,资源共享”的要求,园区内现有工业企业以2004年底纳税额为基数,从批准日起,园区内新建企业及原有企业进行技术改造后新增生产能力部分缴纳的税收,属地方收入部分,五年内留在园区内用于基础建设,五年后按照地方和农二师5:5的比例进行分成。

到2007年底,园区累计引进企业11家,其中已建成2家,总投资13350万元,在建企业4家,2007年总投资额10750万元;意向入住企业5家,总投资9000万元。

农二师在确保粮食安全的基础上,依托特有的水土、光热、地缘和物种等优势资源,集中力量,重点推进棉花、番茄、辣椒、制糖、林果、畜产品等优势农产品产业化建设。该师特色农业产业新格局正在形成。

三、阿克苏垦区(农一师)

该垦区位于天山南麓塔克拉玛干大沙漠北缘的阿克苏地区境内。这里原是汉唐重点屯田地区,汉代姑墨国、龟兹国所在地。唐代在西域设安西大都护府,是西域的最高军事指挥部,又是行政首脑机关。大都护府就设在龟兹首都伊罗卢城内(今库车城东郊皮朗古城遗址)。是汉唐“丝绸之路”重镇。1949年,中国人民解放军二军五师进驻阿克苏,即在此屯田生产。它的前身是中国工农红军二方面军六军团,抗日战争期间的一二○师三五九旅,曾参加过著名的南泥湾大生产运动。解放战争后期编为二军五师。1953年部队集体转业,编为新疆军区农业建设第一师,师部驻阿克苏市。

这支部队40年来继承和发扬南泥湾精神,风餐露宿,艰苦奋斗,共垦荒240万亩。现有土地总面积151.08千公顷,农作物播种面积148.23千公顷,修建斗渠以上排灌渠道4500多公里,建筑平原水库5座,总蓄水能力达51.720亿立方米,并在素有“无缰之马”的塔里木河上修建了长1600米的现代化大桥和钢筋水泥的拦河大闸。2007年总人口291388人,其中,维吾尔族18799人,哈萨克族、回族共2120人,少数民族共23189人,汉族268206人。下属农牧团场17个,工交商建及运输企业173个。2007年生产总值563412万元(当年价),其中工业总产值270197万元;粮食总产161566吨,棉花总产279348吨。大小牲畜48.56万余头(只),其中,鹿2191只,产鹿茸1519公斤。果园22864亩,产水果119566吨,所产阿克苏苹果誉满全疆,总产3415吨。

阿克苏垦区是兵团重点粮、棉、瓜果基地。所属的二团于1988年上缴粮食29015吨,列入全国100个交粮先进县的行列。垦区高级农艺师杨亚东在塔里木垦区工作已55年,他精心培育出堪与埃及长绒棉“吉扎-45”媲美的新品种。1984年种植30万亩,出口到东欧、日本1万吨以上。2007年种植44.53万亩,长绒棉总产量96699吨,是全国最大的长绒棉基地。该垦区栽培的优良品种“新海三号”长绒棉,亩产达到134公斤。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司,是由农一师直属的新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起,社会募集方式设立,是集农业综合开发、畜牧业、林果业、草业、制药业、房地产、良种繁育、节水器材、能源综合利用为一体,具有先进生产力和技术水平,机械化程度较高的大型现代化企业集团。公司股票于1999年4月29日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“新农开发”。

公司拥有三个农场、六家控股子公司、七家参股公司,至2007年末,公司总资产达27.52亿元,净资产11.17亿元,公司主要产品为棉花、粮食、油料、甘草制品,棉浆粕、乳制品等,远销海内外众多地区。2004年,被中国企业家协会评为全国优秀企业,“新农”牌棉花被评为全国名牌产品。从1999年到2007年,农业种植一直是公司的支柱产业,积极推进农业的发展,同时努力做大做强相关产业的经营,依靠技术创新,科学管理,促进了公司快速稳健的发展。1999年,净资产71498万元,到2007年达到111681.42万元,增长56%。营业利润率2007年达到19.27%。

农一师是兵团植棉大师和经济强师。该师提出紧紧围绕屯垦戍边新型团场建设,推进新型工业化和农业产业化、城镇化建设,抓好经济结构调整,深化改革和扩大开放,改善民生,加快推进全面小康建设步伐。实施以生产集约化、技术集成化、管理信息化、农业现代化为核心的农业产业化战略,不断巩固农业的基础地位;实施以优势资源转换为重点的新型工业化战略;实施以“新农棉花”、“青松水泥”、“托木尔酒”、“天山雪米”等产品品牌为主的名牌战略等。在农业上,重点加强棉花产业、米业、酒业、水果蔬菜业、畜牧业、种业等六大支柱产业,建设棉花、粮食、鲜果、干果、园艺、肉类、牛奶和饲料种植八大特色优质农产品基地。工业上,重点发展新型建材、纺织服装、农业机械、矿产开发、农副产品深加工、能源化学工业等六大产业,使工业成为建设经济强师的主导力量。

2007年,全师职均收入已达1.99万元,在兵团名列前茅。

四、喀什垦区(农三师)

喀什垦区位于塔克拉玛干大沙漠西缘的喀什地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州境内。大多数农牧团场建立在叶尔羌河中下游的冲积平原上。这里也是汉唐屯田地区,唐代的“疏勒七屯”就在这些地方。1965年成立农三师,师部设于喀什市。

农三师是以原农一师四管处为基础,加上各师抽调的人员,及相继并入的巴楚农场、伽师农场、莎车农场、东风农场,于1965年组建而成。农三师经过20多年的开发建设,到2007年底,农作物播种面积86.27千公顷,果树面积9.261千公顷,产水果72424吨,有水库5座,库容83800万立方米,人口13.6万人,辖农牧团场18个,工交商建及运输企业152个,中、小学校201所。

该垦区属大陆性气候,海拔1100~1300米,年日照2784小时,有效积温4400℃~4600℃,光热资源丰富,年平均无霜期220天,降水量61.5毫米,蒸发量2487毫米。垦区内自然资源丰富,有天然胡杨林和红柳等灌木林44.26万亩,甘草13万亩,罗布麻4万亩,可垦荒地200余万亩。土壤为草甸土、盐土、沼土、风沙土4种。

2007年生产总值226234万元,其中工业总产值45100万元(当年价)。粮食总产64179吨,棉花总产151250吨,是兵团的粮棉瓜果基地。引进安徽砀山的贡梨,经过人工培育,优于原产地,色泽金黄,香脆多汁,年产4000余吨,深受香港、新加坡、加拿大人民的欢迎。年末牲畜存栏数为41.99万头(只),鱼类总产1146吨。

农三师、图木舒克市经过分析研究,认为要从根本上改变师、市经济滞后的局面,必须调整、优化经济结构,转变经济增长方式,促进种植业、畜牧业、林果业协调发展。为此制订了实施100万亩棉花、30万亩林果、20万亩粮食、20万亩饲草的“1322工程”,到2009年全部完成。力争用3~8年时间,将小海子垦区建成80万头(只)肉牛、肉羊养殖基地和25万亩红枣、核桃生产基地;将麦盖提垦区建成20万头生猪养殖基地和20万亩巴旦杏、红枣生产基地;将喀什垦区建成100万只特色禽养殖基地和15万亩苹果杏子生产基地。

在发展现代工业方面:加快发展棉纺、水泥、电力、药业、食品加工,农业机械组装制造业,全面推进新型化工业化。引进国内外知名棉纺企业,加快万吨浆粕厂项目建设;以昆仑神农股份有限公司为龙头,以甘草深加工为重点,发展合成制药、生物制药等产业;以图木舒克前海建材有限责任公司为龙头,生产新型干洁水泥,上马20万吨水泥技改生产线;图木舒克市2×5万千瓦热电联产项目,已于2008年5月7日开工建设,2009年投产。

以招商引资为手段,以股份制为主要形式,推进资产重组市场化,产权结构多元化,依托资源优势,全面进行城镇化建设,不断优化职工的生产、生活环境。喀什地区素有“五口通八国,一路连欧亚”的天然区位优势,为农三师、图木舒克市发展外向型经济提供了有利条件。师、市以三运司国际物流园为中心,力争形成国际出口货物保税区,积极发展转口贸易。

农三师地处反对“三股势力”的前沿阵地,将稳定作为第一要务,严防“三股势力”的渗透和破坏活动,大力做好民族团结的工作,加强民兵训练,为保卫地区稳定贡献力量。2008上半年,师、市生产总值5.9亿元,同比增长8.3%。师市决心紧紧抓住西部大开发的历史机遇,深化改革,加快发展,为全面建成小康社会而奋斗。

南路

丝绸之路南道,在汉代曾是东西交通的主道,繁荣一时,班超首次出使西域,及以后数次往返,均经此道。待中道畅通,特别是北道开辟后,南道逐渐萧条起来,加上河水改道,黄沙侵蚀,不少名城被湮没。新疆生产建设兵团在南道上的垦区有两处。

一、且(末)若(羌)垦区(三十六团)

垦区位于巴音郭楞蒙古自治州南部且末县境内,属农二师建制,是汉代古楼兰国的伊循屯田区(现在的突布提城堡)。伊循是汉代丝绸之路南路重镇。区内有三十六团及所属石棉矿,土地2.86千公顷,播种面积2.69千公顷。人口8411人。2007年生产总值9603万元,产粮600吨,产棉花4233吨。这里水土资源丰富,但交通闭塞,是待开发区。该团所属石棉矿,是全国有名的大型石棉矿,年产石棉1.5万吨,自1966年开始生产到1986年,累计税利额7026.5万元。

二、和田垦区(农十四师)

垦区位于昆仑山北麓、塔克拉玛干大沙漠南缘的和田地区境内。农作物播种面积7.70千公顷。2007年总人口32755人,少数民族23912人。下辖4个农场,工交建筑企业57个,分别在墨玉县、皮山县、策勒县境内及和田市内。2007年生产总值25165万元(当年价),产粮8114吨,棉花3745吨,安息茴香200~300吨,无核白葡萄干500~1000吨。年末牲畜头数为10.16万头(只)。有水库3座,库容1100万立方米。垦区属典型大陆性气候。年降水量极少,蒸发量很大,光照充足,热量资源丰富。夏季炎热,冬季寒冷,昼夜温差大。全年平均气温11.4℃,极端最高气温42.7℃,极端最低气温-26.1℃。年降水量36.4毫米,年无霜期平均为200天。水源为皮山河、喀拉喀什河、奴尔河为主,年引水7200立方米。但季节不平衡,春季严重缺水。已开采利用的矿产资源有铁矿、煤矿、石灰石、石膏、玉石、石墨、云母及金矿等。

四十七团前身是二军五师十五团。后编为农一师前进农场墨玉分场,1969年归属农三师,1982年归属和管局。

长期以来,农十四师农业主要以种植业为主,结构单一。为改变这种局面,近两年,该师把结构调整作为农业发展的主线,走上了特色高效农业之路。

2008年,农十四师制定了“保粮、稳棉、增枣,发展蚕桑,稳定山区畜牧业,大力发展农区畜牧业”的农业产业化发展战略。全师粮食播种面积3.4万亩,总产9500吨以上。棉花主要以林棉间作,为了解决幼林果树地块前期收入,棉花稳定在3万亩。利用南疆得天独厚的光热资源,加大有机食品基地建设和标准园建设,提高红枣产量和品质,做大做强以红枣为主的园艺业,力争建成新疆最大的集中连片有机红枣生产基地。利用“有机红枣”认证这一金字招牌,发展壮大“昆仑山枣业公司”这一龙头企业,扩大红枣深加工和外销,延长产业链,走产业化经营之路,使职工增收。

丝绸之路屯垦研究/赵予征.-乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010 ;