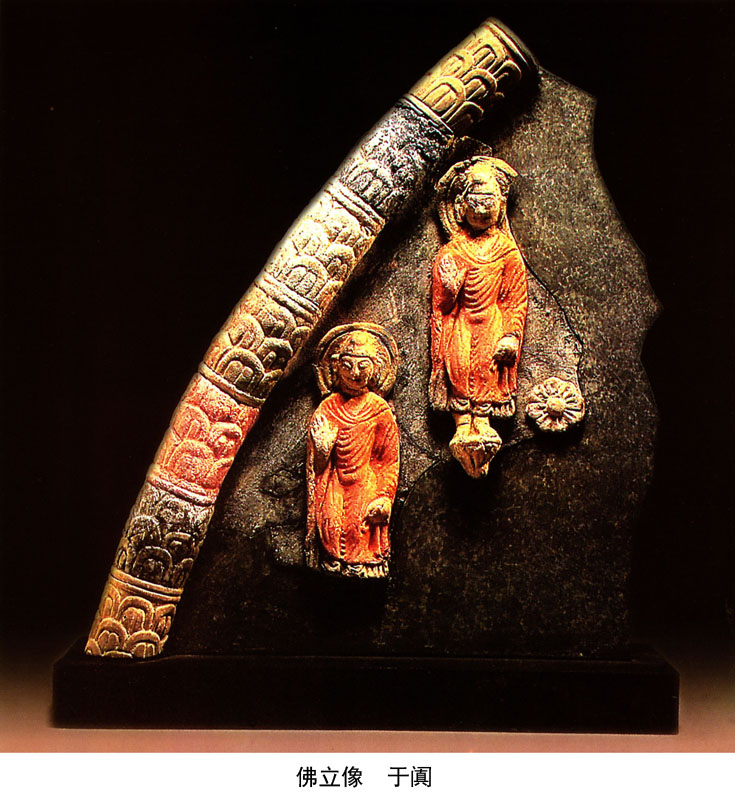

于阗是西域南道著名的佛国之一,也是新疆地区最早接受佛教的地区。魏晋时期,当“鄯善为丁零所破,人民散尽”的时候,于阗佛教迎来了它的鼎盛期,成为西域地区著名的佛事中心。5世纪初,到达于阗的法显在其见闻录《佛国记》中描述了于阗当时的佛事盛况:“其国丰乐,人民殷盛,尽皆奉法,以法乐相娱。众僧乃数万人,多大乘学,皆有众食。”佛教俨然成为于阗的国教。唐朝时期,于阗依然是各国僧人巡礼的主要圣地。当年玄奘去印度途经于阗时,正逢这里举行隆重的行像仪式。他详细记述了当地的佛教寺院和供奉佛像的宏大场面,称于阗有佛寺100多所,僧徒5000余人,佛教活动极为昌盛。

于阗以崇奉佛事著称于世,也因捍卫佛教而失国。自其被异教势力武力征服后,这里的佛教活动也曲终人散。如今,我们只能从沾满尘土的佛教残迹中寻找到于阗佛教曾经拥有过的辉煌。

与龟兹地区的石窟寺不同,于阗的佛教遗迹主要为地面寺院。作为一种宗教建筑,佛教寺院发端于佛陀时代的古印度,其后随着佛教的外播,逐渐传入西域地区。由于遭到两次大规模的破坏,于阗地区残存的寺院旧址所剩不多。在我们视野中的于阗寺院,主要有热瓦克、丹丹乌里克、法尔哈德·柏格·雅伊拉克和巴拉瓦斯特等四组。驻足于这些残墙断壁之中,我们仿佛又听到了来自远古寺院的梵音!

热瓦克寺址在今和田县东北40多公里处的沙漠中,是和田地区现存面积最大的佛寺遗址。

遗址尽管已经残墙断壁,满目疮痍,但依然可以想象昔日佛事活动的兴盛。寺院遗址平面大致呈正方形,寺院中间有一座三层的窣堵波,有围墙环绕。它是我国现存罕见的具有印度风格寺院建筑遗址,对于研究中印文化交流以及西域佛教文化、建筑等具有重要意义。当年斯坦因来此时,除了两座高耸的佛塔外,寺院绝大部分埋在漫漫黄沙中。这位文物大盗雇佣十几名当地老百姓在热瓦克寺址疯狂盗掘了九天,发掘出一大批巨大而精美的彩色塑像。这些光华毕现的彩色塑像,制作精巧,神态各异。在大佛像之间每个空隙处,都有侍神和圣人小浮雕像。

斯坦因将其中的小型佛教泥塑和浮雕品装箱运往伦敦,对于无法运走的91尊大型彩塑则进行了就地掩埋。然而不幸的是,这些佛像珍品不久就被当地误认为泥塑腹中藏有金银的寻宝者重新挖出并砸碎!在经过伊斯兰教洗劫的900多年后,端坐于寺院院墙内外的泥塑佛像,竟然就这样毁灭在西方探险家的贪婪和寻宝人的愚昧无知中,实在是一幕令人心碎的历史悲剧!

丹丹乌里克遗址位于和田县以北130公里的沙漠中。遗址南北长约2000米,东西宽约1000米,现存佛寺遗址14座。这些佛寺的形制基本相同,一般为一座小方室,四周有围墙,中心有佛像基座。当年斯坦因曾在此发现佛教造像残片若干。

寺院墙壁上多绘饰有关佛教内容的壁画,其中以2号寺址庙墙上残存的一幅壁画最为有名。画面中一个全身裸体的青年女子站在一个长方形的莲池内,右手抚胸,左手揽腹,阴部刻画细致。她的左下方是一个全裸的男童,双手抱住裸女右腿,抬头仰望裸女,生殖器高高竖起。莲池的左侧有一立马,身有鞍、蹬等配饰。这幅壁画描绘的是古代于阗《龙女索夫》的故事,其情节在《大唐西域记》中有精彩的描述:相传距于阗王城东南一百多里的地方有一条大河,这是于阗国人民用来灌溉农田的主要水源。后来河水突然枯竭断流了,人民焦急万分,纷纷求佛。大河里的龙女——凌波传话说:我的丈夫死了,我失去了遵夫之命,所以河水就断流了。你们要想河水像往常那样川流不息,就必须派选一位男子做我的丈夫。于是,于阗国王就挑选了一位男童,让他骑着一匹白马走进了河中。不久,只有白马浮出了水面,从此河水又奔流不息了。画面的女子和男童就是龙女和龙夫,两人正在取爱求欢。

除佛教壁画外,这里还有不少反映世俗生活内容的木版画。其中,以《板绘蚕种西渐佛说图》、《板绘鼠王传说图》最具代表性。

《板绘蚕种西渐佛说图》描述的是唐代的养蚕与织技曾随公主下嫁西域而西传的故事。此画取材于玄奘《大唐西域记》一书,书中载:“古时候的于阗没有桑树,也没有蚕。于阗王听说中原有蚕和桑树,特派使者前往求取,因中原严禁将这些携带出去而没能取到,因此于阗王就设下一计,请求迎娶中原的公主做王妃。于阗王对准备下嫁的公主传话说:‘我国本来就没有蚕丝、桑树和蚕种,所以希望你能把这些一起带来,以后你也可以用这些为自己做衣服。’出嫁的时候,公主把桑和蚕种藏在发饰内带进了于阗国。”这幅彩绘描绘的正是中原公主将蚕种带入于阗以后所展示的情节。画中绘有人物形象四个,画中央为迎娶的中原公主,头戴王冠。她左侧有个侍女,左手指向公主的帽冠。在两人中间,一个篮子里面存放着蚕蛹。右边绘有两人形象,其前有一台张好丝线的织布机,左侧的一人是四臂神,因其上举的两只手执纺织工具,故被认为是纺织或蚕丝的守护神,以暗中保佑蚕种传入和育蚕结茧。

《板绘鼠王传说图》描述的是鼠王帮助于阗王战胜匈奴的故事。其内容取材于玄奘《大唐西域记》,原称谓为鼠坟传说,讲述有关神圣老鼠们和后丹王之间的故事。书中有这样一段文字:“在京城西方一百五六十里处、大沙漠的道路正中央处有座小山丘,这是一群老鼠用发掘出来的泥土堆积起来的。据传,匈奴率领了数十万军队袭击了于阗边疆的城,并在这些老鼠堆积的山丘旁驻扎了军队。那时的于阗王只有数万军队,因而不知如何是好,便焚香向老鼠祷告说:‘如果你有灵,就请协助我们的军队吧。’当晚于阗王就梦见了一对大老鼠向他说:‘我们愿意援助你,请赶快整理军队。明早打仗,你们一定会获得胜利的。’于是,于阗王就在天亮之前率军出发,长驱袭击了敌人。当匈奴军队想骑马、穿盔甲时,他们发现马的鞍、人的衣服、弓的弦、甲胄的带等,凡是用线的地方都被老鼠咬断了。结果,于阗王打败了匈奴,以后便为老鼠立祠祭拜,代代相传下来。”这些木板绘画不但具有高超的绘画技巧,而且也是我们了解古代和田社会生活极为珍贵的实物资料。遗憾的是,这些木板画与寺址出土的佛经一起被斯坦因等人盗往西方。如今,我们只有在外国博物馆里才能见到它们的原貌,这不能不说是中华五千年文明史上一处永远抚不平的伤痛!

板绘三神像 于阗

●绘板上有不同姿态的三尊坐像。板绘中央的神像手捧日月,神情丰富且稍稍显得有点踌躇。左端着冠持金刚杵的神像是“印多拉”,右端向三面有三只眼睛持弓矢和杯的是“布拉夫嘛”。该绘板现藏英国博物馆。

板绘骑乘人物图 于阗

●这幅图一上一下描绘有两个骑乘人物形象,上部的贵人骑着马,下部的贵人骑着骆驼,两个人物均持有酒杯或碗。这种画面在新疆的板绘中经常可以看到,从图中的马与骆驼就会想起墨画线彩的马、骆驼进贡图和阿斯塔那古墓出土的大型马俑等作品。关于手拿酒杯或碗的骑乘人物和鸟的主题意味,仿佛与现藏于英国博物馆的板绘中所见到的昆沙门天像有关联。那幅板绘中的骑马人物向天王立像前进,旁边配有二只黑乌。昆沙门天作为当地的守护神占据了特别重要的地位,有鸟伴随的骑马人物表现的是“一个邻国人”形象。根据传说毗沙门天的侍者讨伐装饰着饵食之鸟的维吾尔族的守护神。从这幅板绘看表现的人物当是高昌属国的人物。