吐鲁番是丝绸之路新疆段的最后一站。它一年中最热的时候是七月和八月。吐鲁番是我国海拔最低的地方,但火焰山的气温却是全国最高的,夏季地表达70~80摄氏度,酷热难耐,使人不由得汗流浃背。站在山脚看沙山,大地有一种飘飘忽忽正在被蒸发的幻觉。

吐鲁番,汉时属东师前国,称“高昌”。晋置高昌郡,唐改置西州,宋称高昌回鹘,元明则称火州、和州,清设吐鲁番直隶厅,以后此名遂沿用至今。

与西域其他的绿洲一样,高昌在丝绸之路的历史上也发挥着非常重要的作用。就地理位置而言,它比西域其他古国更靠近中原,中原文化首先在这里与西域原有文化交会。同时,与中原文化发生激烈冲突和交融的乌孙文化、匈奴文化,以及后来的突厥文化,也都曾经在这里交会。

不过,由于高昌地理位置偏向北部,在东西方最早的交流史上,高昌并不直接属于丝绸之路的范畴。当时的南道和北道两条路线,都不经过高昌。1世纪时,丝绸之路有了第三条道,即被有些史书称为“新路”,这时高昌才进入了丝绸之路的主道。新路从敦煌向北,出哈密至高昌(当时称车师国),在焉耆与向龟兹的道路会合。南北朝时,中原王朝虚弱,无力对整个西域地区施加政治影响,使得西域境内的南道时断时续,这样,“新路”开始发挥出巨大作用。3世纪中叶的史书《魏略》就很详细地描述了这条“新路”,直接称呼为中道:“从玉门关西北出,经横坑,辟三陇沙及龙堆,出五船北,到车师戊己校尉所治高昌,转西与中道合龟兹,为中道。

在唐代时,西域的丝绸之路又恢复为南道和北道两条路线,但这两条线都是要从高昌出发的,《唐书》等史书对此做了详细的记录。后来西方探险家斯坦因等也都对此做了仔细的考证。从哈密至高昌有一条呈直线距离的路线,只有六七天的路程,但是旅行者却常走另一条要增加三四天的路线。原来,那条直道是一条缺少水源、地形复杂的沙漠路线,令人生畏,人们宁愿多走几天也不愿意冒这个风险。另一条路线多走几天,却可以绕过这个危险沙漠地区,当年唐玄奘就是走的这条路线。据现代人考察,这条路线上有五处烽火台和一座小城堡,全部建在有水源的地方,旅行者既可以依水而息,也可以依着水源而不迷失方向。在茫茫沙漠、戈壁滩上能有这样好的条件,对旅行者来说难怪要舍近求远了。

丝绸之路是一条东西文化交流的滔滔大河,经济交往是其中最引人注目的水源。但是,丝绸之路最早的开拓却是缘于军事的需要。而且,为了保证丝路的畅通无阻,强大的军事力量是必须存在的。这样,与军事有关的建筑就显得特别引人注目。高昌地区的许多建筑就是与军事有所关联的。

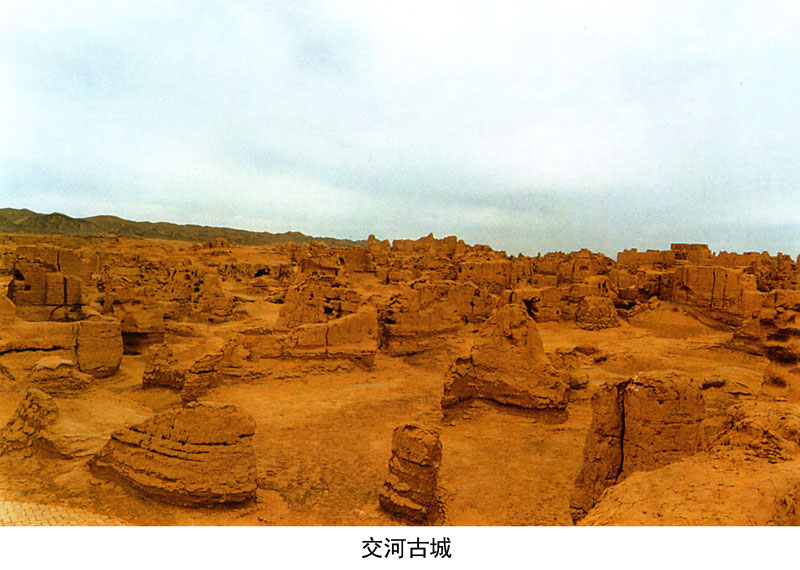

在今吐鲁番以西10多公里处,有一座交河古城。因为古城边有两条河流,而且河水在古城头交合,城由此而得名。《汉书·西域传》记:“河水分流绕城下,故号交河。”又因为古城建筑于一座天然的高岗上,所以明代又有崖儿的称呼,现在它还有一个非常好听的名字——雅尔城。这座古城建于西汉武帝时,当时因为姑师国和楼兰国受匈奴的指使经常攻击汉朝使节,武帝便命令大将赵破奴、王恢领军出击,大败楼兰和姑师,姑师因此以天山为界一分为八国,山南只有一国,即车师前国。车师前国占领吐鲁番地区,建交河城。宣帝时,汉军打败匈奴后控制车师前国,在交河城附近屯田,属西域都护;元帝时又隶属于敦煌,有时也隶属于凉州。屯田士兵中有许多是敦煌高昌人,他们为怀念故里,就取了高昌壁的名字。也有这样的说法,吐鲁番古为车师前王故地,因为地势高敞,人庶昌盛,故名高昌。它的政治、文化、经济中心,就在今天吐鲁番城东南的哈拉和卓古城即高昌古城,在哈拉和卓古城附近有古塔和吐峪沟石窟。这以后,吐鲁番历史就进入了“高昌壁”的时期。

高昌古城,位于今吐鲁番东南50公里处,与交河古城相比又向敦煌靠近了许多,所以中原的建筑风格影响更加明显。据考证,它的四个城门开的方向都是按照中原城市的图案设计和建造的。高昌建城时,规模非常大,上世纪初尚有1700平方公里的面积。从遗址看,城墙的厚度有12米左右,高度可能达到了15~20米。现在的高昌古城只剩下残垣断壁,沙尘滚滚,没有水源,没有绿树。阳光下,城市遗址已与沙漠融为一体,人与历史和大自然在寂然无声中对话,仿佛相互述说着思古之幽情。

高昌历史上除了深受汉文化影响外,在汉代曾长时间被匈奴控制。南北朝时柔然曾在这里建立势力范围,立当地人阚伯周为高昌王,这就有了“高昌称王自此始”的说法。唐贞观十四年(640年)唐王朝灭高昌建置西州,其间吐蕃曾短时间占领高昌,后来是回鹘占领,吐鲁番进入“高昌同鹘”时期。高昌曾在宋代被迫附属西辽帝国,元初高昌城沦陷,忽必烈将其封给部下,高昌灭亡。高昌由于有这样丰富的多种文化交融的历史,所以在宗教文化上也显示出其宽容的面貌。

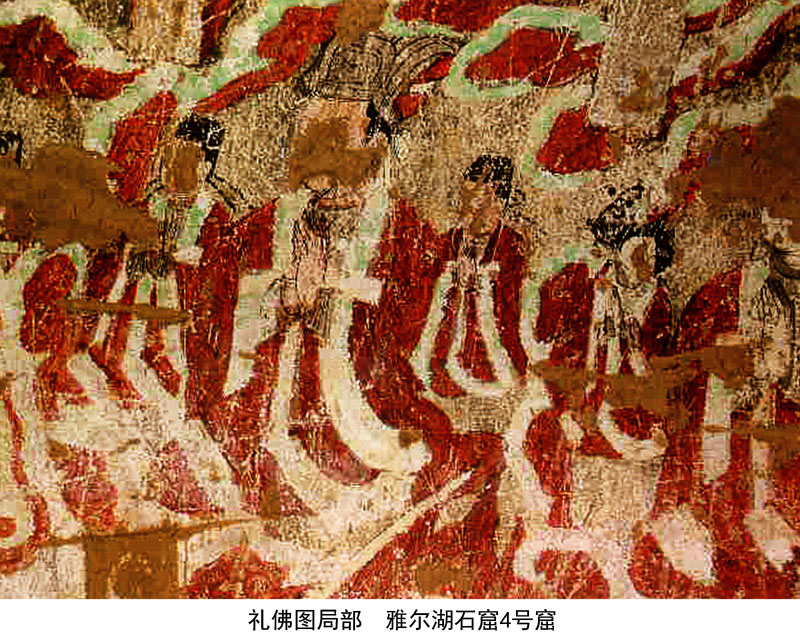

佛教是高昌地区流传时间最长的宗教,其传入的时间大约是4世纪。387年,有一位国王由当时著名僧人鸠摩罗佛提陪同到过晋都。5世纪中叶,吐鲁番地区的当权者们已多数是虔诚的佛教徒了。丝绸之路的经济活动发挥着对佛教传播的促进作用,沿丝路东西往来的佛教徒都要在高昌停留一下,最有名的故事主角是唐玄奘。他630年西行时路过高昌,受到了高昌王麴文泰的隆重欢迎,虔诚的国王坚决要把他留在国内传法。万般无奈之下,玄奘只好采取绝食的方法,最终得以继续西行。9世纪回鹘人来到高昌,之前他们一直是信摩尼教的,但是他们对佛教的态度很宽容,而且很快改信仰了佛教,摩尼教和佛教没有发生冲突而和平共处,使得佛教又一次兴盛。伯孜克里克的石窟中,有许多壁画上都写着回鹘供养人的名字。伊斯兰教武力进入西域后,高昌的佛教也开始衰微。15世纪初,高昌仍然可以见到一些佛教的雕塑和寺院,但以后佛教就完全退出了高昌地区。

摩尼教又称明教,进入西域是在3世纪末叶,高昌地区的摩尼教兴盛与同鹘人建立政权有关。840年,回鹘汗国灭亡后,一部分回鹘人迁徙安西,建立了高昌回鹘王国,摩尼教徒随之来到高昌。在以后很长时间内,高昌成了摩尼教的中心,摩尼教徒都受到优越的待遇。五代时甚至到了凡事不论大小,朝廷都要请摩尼师来商量,回鹘向中原政权进贡时,也有摩尼师的陪同。755年,安史之乱爆发,唐王朝无力平叛,两次向回纥借兵。762年,回纥牟羽可汗屯兵洛阳时,遇见摩尼师睿思等四人,牟羽可汗称赞他们“妙达明门,精研七部,才高海岳,辩若悬河”,并于翌年三月,把他们带同漠北。自此,摩尼教正式传入回纥,并被尊为国教。11世纪,伊斯兰教进入西域,摩尼教被禁止,但天山北部的高昌地区仍然兴盛摩尼教。直到14世纪初回鹘政权结束,摩尼教的传播才在高昌停止。

景教是高昌历史上兴盛过的又一大宗教。景教也是沿着丝绸之路来到中国的,从大夏东行越葱岭至于阗,然后走玄奘西行回国时的路线到长安,可以说这是因丝绸之路而在中国传播的宗教。638年长安地区就建立了第一座景教教堂,但是在845年唐武宗毁佛时,景教也连带受到打击,在中原趋于消亡。西域何时接受了景教,史书中目前还找不到答案。但中原景教遇到困境时,西域的景教却得到了非常好的发展,特别是高昌地区,由于对宗教信仰的宽松,该地区成为了景教的中心,这在高昌的石窟壁画和历史文献中可以得到证明。景教最后在高昌的消失,也是伊斯兰教在高昌建立政权之后。

高昌地区在历史上,佛教、摩尼教、景教和伊斯兰教等都在此间得到了传播,多元文化的交流对艺术产生了非常有利的促进作用,这在石窟壁画中有很生动的反映。当然,这一切还是得益于丝绸之路的存在,是丝绸之路提供了文化交流的河床,这才有了滔滔不绝的东西河水交汇,进而促成了既有汉风、并有高昌本地文化、又有西域其他地区文化乃至中亚和欧洲文化相互作用和发展的局面。