广袤的草原,漫漫的黄沙,天际落霞的驼影,从遥远的西域、从远古一路走来,那空寂的驼铃声声,仿若千年前曾经浑响于天地间的佛国钟鼓之音,传达着几个世纪变幻的辉煌与没落。

天地寂寥,人却无由地思绪万千。踏上河西走廊的土地,远离现代都市的繁华与喧嚣,耳边全是特特马蹄,眼前布满刀光剑影,心里头回旋着的竟然是佛法无边,梵音缭绕——这是一片什么样的神奇土地?在征战中繁荣,在征战中废弃;在汉文化与佛教东渐的文化交融中,成就了中国早期佛教的集大成之地,然后,又被西风漫卷的黄沙淹没,像历史天空中的海市蜃楼,终归平静,终归祥和,默默地等待着千百年后重见天日——惨遭掠夺蹂躏——重被顶礼膜拜。

菩提无语,佛亦沉默。佛教艺术的本土化也因这千里一线得以连接,它悄悄地使外来的宗教与文化、思想与艺术逐步的中国化,也让泱泱大国的子民们在不知不觉中,从未像接受佛教那样接受了对自己产生如此深远影响的外来文化,就是这样一条尘世间利来利往的狭长通道,在我们面前展开了非帛非锦、似真似幻的历史长卷……

地处西北边陲的甘肃,成为丝绸之路最为重要的一段,它是汉文化与佛教文化融合、转变的催化剂,在佛教艺术中国化进程中意义自然不同凡响。自汉武帝开通西域,在河西设置武威、酒泉、张掖、敦煌四郡,并立玉门关和阳关,甘肃地区遂成为贯通中西的交通要塞及古丝路的门户。

甘肃由河西、陇右两地组成。甘肃兰州以西的河西走廊地区即河西,泛称为“凉州”。十六国时期,河西先后为前凉、后凉、南凉、北凉、西凉所据,历史上称其为“五凉”;陇右则为甘肃中、东部地区,曾为前秦、后秦、西秦所掩,史称“三秦”。历史进入十六国时期,包括敦煌在内的凉州八郡都在张轨治下,中原的大动乱到这里已是“天下方乱,避难之国,惟凉土耳”,成为许多文人学者避乱的“桃花源”。他们在河西传授儒学,使中原失传的一些经籍学说得以保存下来,对后世影响极大。与此同时,由于战争连年不断,人民生活困苦,连生命也时常受到威胁,很容易接受佛教“人生皆苦”、“四大皆空”及“彼岸世界”的宣传,这为佛教的广泛传播提供了便利条件。儒学和佛学在这里交融,东方的中庸之道和西方的大慈大悲在这里惺惺相惜,大中华文化宽广的胸怀在这里又一次得到论证。

祁连山呼啸而下的骠骑、大沙漠神出鬼没的战队,掠尽了人民的生活物资,也掏空了人们的思想。从笼络人心的政治目的考虑,从消除当世“业债”免坠“阿鼻地狱”的角度出发,当时北方少数民族政权大多扶植佛教,而且随着时间的推移,越来越多的王公贵族真的以此为精神寄托,因此佛教在这个时期发展很快,迅速普及到社会各个阶层。名僧佛图澄(232-348)为后赵统治者所尊奉,他除传教外,还参与军政机要,在他的影响下,统治者正式允许汉人可以出家为僧。其弟子道安(312-385)归属前秦,是般若空宗理论的大力提倡者,他用玄学观点去理解和发挥佛教理论,将中华文化又一大教的精义与佛学“联姻”,并组织外来僧人译经,为僧侣团体制定了应遵守的法规、仪式,为以后中国汉族地区的寺院制度打下了基础。

4世纪末,后秦王姚兴重用著名高僧鸠摩罗什(343-413),译出佛教经典约有35部300卷之多,其中有大乘空宗的主要经典及对以后大乘各宗影响较大的《法华经》等,对中国的佛经翻译和佛学研究贡献卓著。

北凉王沮渠蒙逊占据河西时,崇佛尤甚,定都武威,其周围聚集了昙无谶、沮渠京声、跋摩等一代名僧,诞生了早期中土四大佛教译经集团之一的凉州经团,将凉州佛事推向十六国时期的最高峰。

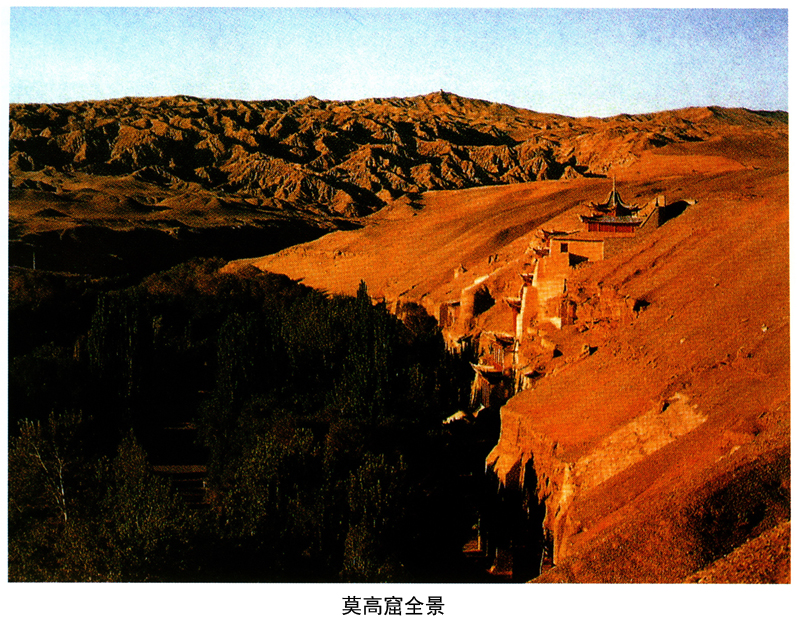

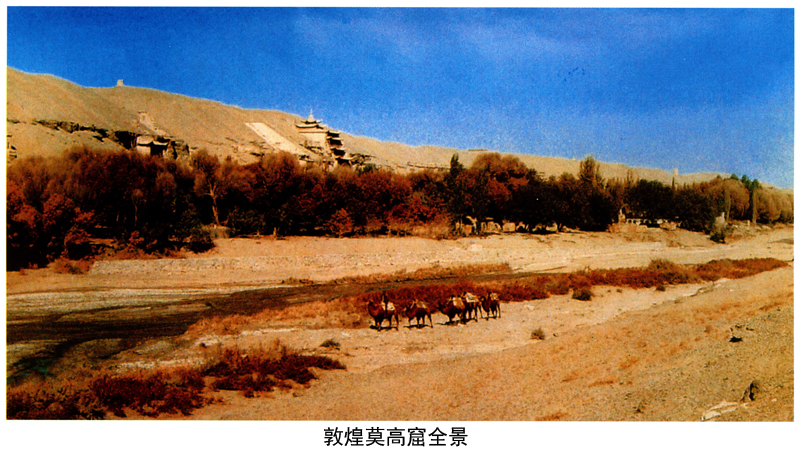

丝绸之路的畅通及统治者对佛教的尊崇带来了佛教文化的兴盛,同时,也带来了佛教石窟艺术的繁兴。甘肃石窟开凿始于十六国时期,盛于北朝、隋唐,宋以后渐趋衰落,至明清历经十多个朝代的毁损与重建,绵延1600年,留存至今大小60余处,为中国石窟寺最为集中的省份。著名的有关内四大窟:前凉敦煌莫高窟,后秦天水麦积山石窟,西秦永靖炳灵寺石窟及北凉天梯山石窟,在中国四大名窟中已占其二。

甘肃石窟以地区可划分为四处:

1、河西地区石窟群:

这里地接西域,是佛教东渐进入汉地的要冲。坐落有举世闻名的敦煌莫高窟及安西榆林窟、武威天梯山石窟、酒泉文殊山石窟群以及张掖马蹄寺石窟群等。

莫高窟是中土开凿时间最早的石窟,据《李群修佛龛碑》记载,前凉升平十年(366)沙门乐僔在敦煌鸣沙山开凿第一窟,目前已无实物可考。对莫高窟现有早期的第286、272、275等窟,学界有两种观点:一是认为约建于北凉时期,再则认为建于南北朝时期,并晚于云冈石窟。南北朝至隋唐是莫高窟最为兴盛的时期,其彩塑雕刻精美,造像形态婀娜多姿,约45000平方米的壁画,被誉为世界上最长的天然画廓。由于丝绸之路的中西交往频繁,敦煌曾经汇聚了东西方的多种文化。然10世纪中叶以后,宋王朝与北方的辽、西夏、金处于敌对状态,影响了陆上丝绸之路的中西交往。特别是南宋中国经济、文化重心的南移,海上丝绸之路更加繁盛起来,渐渐取代陆上丝路原有的作用,莫高窟慢慢走向衰落。

安西榆林窟位于安西县城东南75公里处的祁连山中,距离莫高窟约150公里,因位于榆林河两岸的峭壁上而得名。榆林窟开窟于北魏时期,现存窟42个,即东崖31个,西崖11个。其中壁画1000多平方米,彩塑1000余身,风格亦与莫高窟相近。

武威天梯山石窟,传为北凉王沮渠蒙逊所建,当年他有感于建寺造塔终非久固,古来帝宫终毁于战火,于是选择在山中开窟造像,以期功德与天地同存。只可惜凉州地区多地震,当时所开洞窟只依稀可辨,天梯山存留的13个洞窟后因兴修水库,部分壁画和塑像被移至甘肃省博物馆。

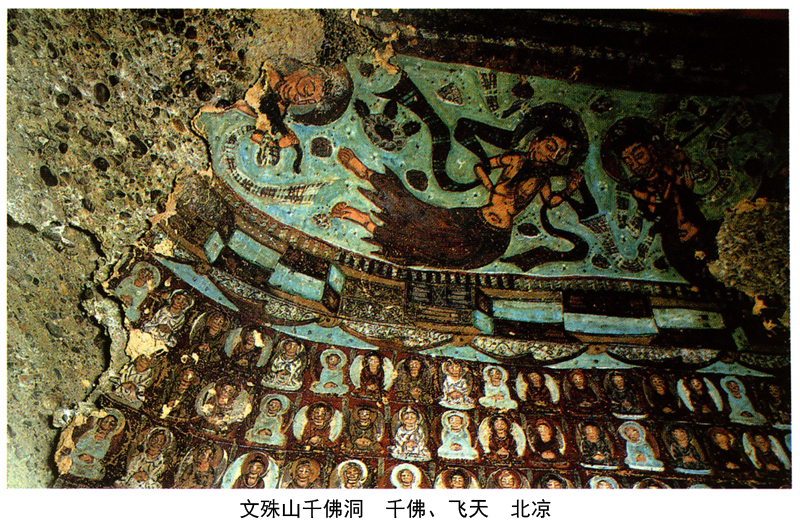

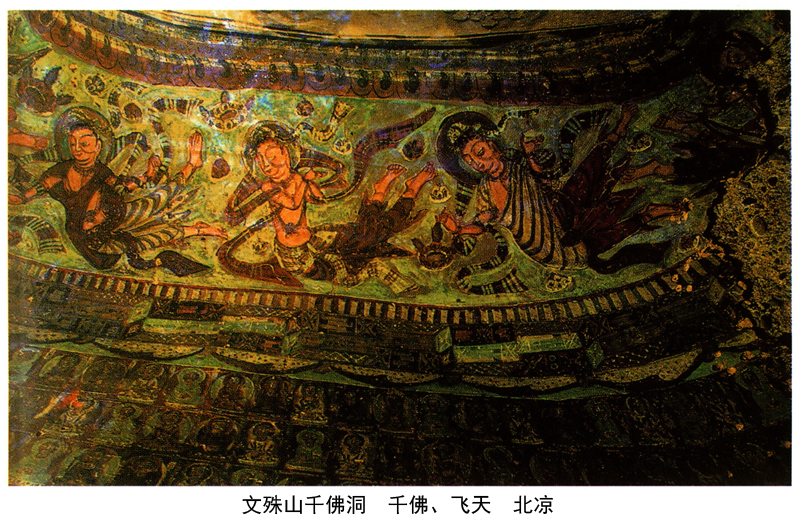

酒泉文殊山石窟群原属酒泉,现划归甘南裕固族自治县,位于酒泉城南约15公里的祁连山下的文殊山山谷中。目前多数已毁,现存窟龛百余个,但内存壁画和雕塑已残破不堪,只有千佛洞和万佛洞两窟,至今仍保存着少量完整的造像与壁画。

张掖马蹄寺石窟群,位于今张掖地区裕固族自治县马蹄区的祁连山境内,南距张掖62公里,窟群分散。现存的窟包括金塔寺、千佛洞、上中下观音洞和马蹄寺南、北二寺等7个部分。每处现存窟复二三个至二三十个不等,总数达70余个,其中以金塔寺、千佛洞和马蹄北寺诸窟造像与壁画最为突出并显示着较高价值。

2、陇中地区石窟群:

包括永靖炳灵寺、靖远寺儿湾石窟及法泉寺石窟等。

其中以炳灵寺最著名,石窟开凿于黄河北岸大寺沟西侧的峭壁之上,尤为注目的是在第169窟北壁发现有西秦“建弘元年(420)”的墨书发愿纪年,这一发愿文为我国现有石窟中年代最早的题记。北魏太武帝在北魏初期的太平真君七年(446)有过一次大规模毁佛之举,“诸多佛图形象及胡经,尽皆击破焚烧,沙门长悉坑之。”从记载看,太武帝毁佛是较为彻底的。及至文成帝兴安六年(452)继位下诏复兴佛法,此后佛教寺塔得以恢复,佛像经论又趋兴盛。甘肃为北方汉地早期佛教发展的摇篮,太武帝灭佛以前,佛教呈现的状态,历来为中外学界所关注,炳灵寺第169窟纪年的发现,明确了造像为劫后余物。其重要学术价值在于,为研究同期造像的形式及造像的发展进程提供了标尺。

3、陇南石窟群:

以天水麦积山石窟为主体,包括附近的拉梢寺、水帘洞、千佛洞、大象山等石窟。

麦积山的开凿据载为后秦姚兴时期。姚兴治下的后秦,为当时中国北方的佛教中心。麦积山石窟现存塑像7000余尊,除个别唐窟及宋代重修造像外,大都为北朝及隋代作品,有“北朝雕塑陈列馆”的称号,可以说麦积山石窟是7世纪以前中国雕塑艺术的代表。当时的雕塑家们,不受粉本的拘束,把现实生活中的各色人物,真实地运用到佛、菩萨、弟子、侍童的形象中,成为出色的创作。麦积山石窟以其形象生动,造像风格的世俗化、中国化特征为其他各石窟造像所不及。

这里早期造像均无纪年,惟一纪年造像晚至北魏景明三年(502)才出现。麦积山地处丝路古道的关陇地区,其西有凉州造像,东有云冈、龙门石窟,南有以成都为代表的南式造像,对这里早期造像的断代,牵一发而动全局,历来为学界所关注。

4、陇东石窟群:

主要位于甘肃东部庆阳、平凉地区,这里为中原通向河西走廊的交通要隘。北魏以来,开凿造像趋于兴盛,重要的造像遗址有庆阳北石窟、泾川南石窟、王母宫石窟等20余处。

陇东石窟的创建年代,相对甘肃中、西部地区要晚。从造像风格看,早期造像多着褒衣博带式佛衣。这是孝文帝改制的产物,时间应在494年之后。庆阳北石窟寺建造年代据清《重修石窟寺诸神庙碑》记:“元魏永平二年(509)泾原节度使奚侯创建。”奚侯为后人对石窟创建人奚康生的尊称,北魏皇室封他为“平西将军”、“泾州刺史”等职。庆阳北石窟寺、泾川南石窟均为其所建。由于地处偏僻,陇东石窟长期不被世人重视,其石窟规模并不小。北石窟寺现有窟龛295个,石雕造像2126身,特别是第165窟,造像体量大,窟内雕像以七佛为主,一半主像高达8米,胁侍菩萨高有4米,塑像头部占全身比例较大,颈部粗短,着褒衣博带佛衣,显得雄浑厚重。

由于陇东石窟所在山岩多为红沙积岩,适于雕刻,故塑像多为石雕,早期造像地域特征也较明显。七佛在较早的北凉石塔上已有表现,以过去六佛与释迦佛合称七佛,通常有弥勒佛以菩萨状与七佛围塔一周。麦积山炳灵寺及云冈、龙门的七佛多为一排并列的形式。北石窟寺第165窟七佛则以正壁置三佛,左右壁各雕二佛,这一形式尚不见其他石窟。

研究中土早期佛教艺术,甘肃地区石窟具有极高的学术价值,随时代发展有着较为完整的连续性,雕塑及壁画保存好、数量多,这些都便于系统完整地了解和研究中国佛教艺术的发展历程。中土早期佛教实物遗存,可追溯到汉魏时期,如四川彭山汉墓出土的摇钱树座上的坐佛,四川乐山麻浩崖墓坐佛,西晋时期有吴地出土铜镜及魂瓶上的佛像,而东晋十六国时期的佛造遗存则多见于甘肃地区,并且已脱出对实用器皿的依附,在纯粹佛教意义的层面被制造和膜拜。

甘肃地区石窟寺位于丝路古道的重要通道,在这片胡杨红柳、羌笛幽咽的土地上,广承佛光普照,让天竺圣地的菩提树在中土大地上如此生机勃勃,西来东往的频繁佛教文化交流驻足于此,为研究中国与中亚、西亚及南亚次大陆的佛教往来及佛教艺术的发展提供了良好条件。

鸣沙山的驼铃

●沙漠与西域似乎总是一对统一体,石窟艺术又为这统一体中闪烁的文化晶体。沙漠的驼铃奏响了西域沉寂的时空,带来了人文的讯息:他们或是商旅,或为信使,亦或为文化的掠夺者。一路的驼铃,写下了西域的繁盛,西域的风情,同时也洒下丝丝悲凉与凄苦。鸣沙山的驼铃,仿佛使我们又隐隐地听到了敦煌莫高窟历史的弦音。

莫高窟 文殊骑狮像幡 唐

●在敦煌石窟中,除了绘有大量的壁画与彩塑之外,石窟洞穴内还藏有许多绢绣、纸本绘画、幡幢与铜像等珍贵文物。此帧“文殊骑狮像”幡幢,乃为这类文物中的珍品,无论从用线造型还是从敷色处理上,都与同一时期的壁画一脉相承。因材质的特殊性,今天我们所见之幡幢反而更多地保留了当时绘画风貌,它为我们研究同一时期的壁画提供了重要参照。

金塔寺东窟 菩萨 北凉

●马蹄寺石窟群位于张掖地区,反映了北凉时期佛教艺术在这一地区的盛况,其中的金塔寺最能反映这一地区的风格特色。这尊似乎有些残破的菩萨造像,仍然使我们看出那造型的功力与佛教艺术中国化的特征。

文殊山千佛洞 千佛 北凉

●文殊山石窟属于河西走廊酒泉地区的石窟寺。经过历史的洗礼,在风雨飘摇之中它只有下千佛洞与万佛洞两窟。这幅“千佛”立像,依然清晰可见北凉时期我国西部地区佛教造像之盛况。

金塔寺东窟 飞天 北凉

●与莫高窟壁画中的“飞天”相比,金塔寺石窟的彩塑“飞天”虽然少了几许灵动,但却充溢着生机与活力。

这种造型意趣既呈现了佛教教义,同时也折射出艺术家于形象之中裹挟的情感,精彩至极。

金塔寺西窟 思维菩萨 北凉

●“思维”菩萨在佛教造像中是个十分特别的题材。金塔寺这尊菩萨像颇显人间之趣味。菩萨的眉宇间闪现出超人的智慧,那眼神,那嘴角,都活凸出一个处之泰然同时又充满睿智的菩萨形象。

马蹄寺千佛洞石塔群

●马蹄寺石窟群,位于今张掖地区裕固族自治县马蹄区的祁连山境内,南距张掖62公里。现存石窟有:金塔寺、千佛洞、上中下观音洞和马蹄寺南、北二寺等7个部分。显示出独特的佛教艺术魅力。

陇东庆阳北石窟

●陇东石窟群,主要位于甘肃东部庆阳、平凉地区。现存重要的造像遗址有庆阳北石窟、泾川南石窟、王母宫石窟等20余处。此为庆阳北石窟造像,其质朴而敦实的造型,显现出陇东石窟的个性特征。