当我们怀着兴奋的心情走近被誉为世界现存最大的艺术画廊,准备观赏和探索辉煌灿烂的敦煌艺术时,竟有莫名的胆怯让自己内心深处惴惴不安:沿着那些斑驳的色彩,是走进博大精深的佛学世界,还是从残缺不全的艺术中发现人类的虔诚和背叛?是瞪大双目迎接梦寐以求的惊喜,还是仅仅用心感悟和承受艺术带来的强烈震撼?我们小心翼翼地迈着前进的脚步,生怕踏碎了自己连日来魂绕梦萦的期盼;我们轻声细语地交谈,生怕惊扰了历史的精灵而把故事打断……

敦煌壁画是敦煌石窟艺术的重要组成部分,现存的历代壁画幅面总和有50000多平方米,其内容丰富,技艺精湛,从北魏迄宋元,显示出各个时代不同的艺术风格。我们在欣赏这一幅幅精美的绘画佳作时,似乎首先应该寻找出一条明晰的脉络,从而使这规模巨大的壁画有章可循,使自己的思绪不至于混乱。从题材来看敦煌壁画,不失为一种便捷的思路。

(一)尊像画

尊画像又称佛画像、偶像画,包括佛教崇拜的各种神像以及说法图等,它是敦煌壁画的主要表现题材。这类神像有释迦牟尼像、弥勒像、阿弥陀佛像、释迦多宝并坐像,此外还有三世佛、七世佛、千佛及各种菩萨与天龙八部等诸神的尊像。这些大都画在说法图中,仅莫高窟壁画中的说法图就有近千幅,各种神态相异的佛像一万两千多身。早期说法图以佛为主体,周围围绕佛弟子、天龙八部等神众,构成了佛教世界的宏大场面。隋唐时期,在说法图的基础上,分化出许多单独的佛、菩萨像。特别是观音像,它是人们在苦难生活中寄托希望、安抚心灵的象征,因此受到人们的特别崇信。据历史记载,唐宣宗曾下令全国寺观都画观音像。唐代以后的洞窟里,还出现了各种观音像。宋之后,密宗图像明显增加,菩萨也多以行列出现,而且数量与质量都远不如前了。

尊画像可概括为四大类,即佛、菩萨、弟子画像以及天龙八部、外道等佛教护法神怪像。在敦煌各个时期的大多数洞窟中,四壁都绘满千佛像,有些洞窟则是三世三劫千佛;而菩萨画像更是丰富多彩,菩萨像初为男像或无性别像,唐代以后逐渐转化为女像。虽然有的菩萨像嘴上还妆饰着蝌蚪胡子,但是丰腴的面庞、舞蹈式婀娜的姿态、温柔娴静的表情,都是表现典型女性美的。观音菩萨主要有:十一面观音、六臂观音、千手千眼观音、如意轮观音、不空绢索观音、水月观音、白衣观音,此外还有以观音为主体的观音经变等。弟子画像或以两弟子的形象出现在一些说法图中佛的两侧,或以十弟子的形象出现在涅槃变中,或以一些故事画的形式宣传释迦的十大弟子,第257窟、254窟、55窟都有壁画图像来表现相应事迹。天龙八部一般绘于佛龛南北两侧,位置较为显著,一是突出其护法神的地位,二是衬托佛的威力无比,三是宣扬佛的不记前过、慈悲为怀、任人惟才的品格。

(二)经变画

佛教的传播过程中,利用绘画、文学等艺术形式,通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变”。用文字、讲唱手法表现的叫做“变文”;而运用绘画的手法表现经典内容的就叫作“变相”了,即所谓的“经变画”。经变画一般多是以一部佛经为内容所作的巨型经变图画。经变画以说法会为中心:佛在中央,两侧分列弟子、菩萨、诸神,同时再点缀些生动活泼、载歌载舞的飞天与乐伎形象。据统计,敦煌石窟有经变画30余种,大概始于隋,盛于唐,五代、宋、元承其余绪。然不同的经变画有各自不同的佛经内容,不同的经变有不同的构图形式。如阿弥陀经变、弥勒经变这些表现不同净土思想的经变,就以佛和菩萨说法会为中心,四周穿插净土世界的各种场景与情节,画面浑然一体。经变画描写幻想的佛国,表现神秘而欢乐的境界,是中国佛教壁画的独创形式,体现了中国古代艺术家驾驭复杂题材,创作宏篇巨制经变画的杰出水平。

在敦煌石窟壁画中,这类题材比较有名的有第296窟、251窟、263窟、220窟、217窟、45窟、148窟等。北周第296窟的《福田经变》,画面有五个场面:立佛图僧房堂阁、植过园施荫凉、施医药、近道作井和架设桥梁过渡羸弱。

(三)传统神话题材画

此类画为佛教传入之前,中原汉地流行的神话人物形象和故事,出现于北魏晚期之后的一些洞窟。有东王公、西王母、伏羲氏、女娲氏、青龙、白虎、朱雀、玄武、飞廉、雷神等具有道家思想的神话题材。这些是三国两晋南北朝时期佛道思想互相结合在壁画中的反映。如莫高窟第249西魏石窟,东王公、西王母驾车而行,前有持节扬幡的方士引路,后有人首龙身的开明神兽随侍,青龙、白虎、朱雀、玄武分置各壁,飞廉振翅风动,雷公挥臂击鼓,霹电砸石闪光,雨师喷雾致雨。在这类造像中,东王公、西王母一般位于窟顶南、北披或西壁龛外南北两侧,面对洞窟的主体佛像,相向飞行,似乎是欢迎佛的来临。这种传统神话题材画随着佛教思想与道家、儒家思想结合而进入石窟,与佛教题材交织在一起,到唐初才逐渐消失。

(四)供养人画像

供养人,即功德主的肖像,就是信仰佛教的人为了祈福求愿,出资建造石窟,画在窟内的礼佛画像。那些权倾一时的王公贵族、富可敌国的商贾豪绅为了表示虔诚信佛,留名后世,开窟造像时在窟内画上自己和家族、亲眷和奴婢等人的肖像,称之为供养人画像。这在西域石窟中并不多见,而在莫高窟中开始即很流行,一窟之内少者十多人或数十人,多者数百人至千余人,且每像都有题名。早期多为小身,画于说法图下方,极不显著。隋唐时期供养人像逐渐增大,盛唐开始,一些大窟中出现等身大像,供养人形象服饰描绘细致讲究。五代、宋时期数量进一步增加,形象更为高大。至西夏、元时期,出现了党项、羌、回鹘族、蒙古族供养人像。内容有国师、贵族、官员等,均体格魁梧,身材高大,身着不同民族的服饰。这些供养人画像不仅是肖像画艺术,也是反映西北地区历史的民俗风情画卷。

(五)装饰图案画

丰富多彩的装饰图案画主要是用于石窟装饰。装饰花纹随时代而异,千变万化,具有高超的绘画技巧和丰富的想像力。图案画主要有藻井图案、椽间图案、边饰图案等。各个时期都有丰富多彩的装饰图案:北朝时期是以表现石窟建筑形式为特征的建筑装饰图案,多为莲花、忍冬、云气、火焰、旋涡、菱格、龟背、云龙、对虎、孔雀、鸵鸟、鹦鹉以及飞天、伎乐等;隋代图案是北朝向唐代过渡的时期,以“藻井图案”为其代表,纹样形式多样;唐代是敦煌图案画发展的高峰,多仿绫、锦、绢、绣等织物上的纹样,繁缛多样,主要有圆环联珠、动物卷草、天马、对凤、狩猎、兽头、双龙、三兔、葡萄、茶花、百花卷草、化生童子等,其造型丰满,结构严整,色彩华丽;五代之后图案艺术已趋式微,纹样过于规整和程式化,多为连续图案,主要有团花、团龙、团凤、垂帐、折枝花卉等。

(六)故事画

故事画,指以佛经为依据的独立连环画。由于文字化的佛经佛法比较抽象、深奥,不利于广泛宣传,吸引徒众,这就需要把佛教经典史迹用通俗、简洁、形象的形式灌输给徒众,让他们在不知不觉的过程中,受到潜移默化的教育,使之笃信朝拜。于是,大量的佛教故事画应运而生,内容丰富,情节动人,而且渗透进中国传统的忠君、孝悌、仁爱、和顺等儒家思想,生活气息浓郁,具有非凡的魅力和教化功能。故事画的形式多样,主要有:主体式单幅画,以一个画面表现故事的一个典型情节;异时同图单幅画,一个画面上表现故事不同时间,不同地点的若干情节;多幅连环画,多个画面表现有时间、有地点、有完整情节的故事。按不同的叙说对象,可分为五类:

1.佛传故事。主要描绘释迦牟尼从入胎、出世、成长、出家、苦修、悟道、降魔、成佛以及涅槃等一生或主要事迹的故事。在佛传故事中释迦牟尼通常被神化,主要表现形式为传记性的连环画,其中有许多是古印度的神话故事和民间传说,经后人加工修饰,附会在释迦身上。佛传故事早期多为片断画面,如四相、八相等,北周时期才出现完整的佛传故事画。有代表性的如莫高窟第290窟北周时期六条并列的佛传故事,作横卷式并列,用顺序式结构描绘了释迦牟尼从出生到出家之间的故事:乘象人胎、树下诞生、仙人占相、太子读书、太子比武、掷珠定亲、太子迎亲、出城游观、夜半逾城、树下苦修等80多个画面。画面前后衔接,贯通一气,长达25米。五代宋初曹氏画院时期,佛传故事画以屏风形式出现,共描写了130多个场面。这种新形式,使佛传故事的内容更为丰富,而且已经完全中国化了。

2.本生故事画。是指描绘释迦牟尼在过去若干世忍辱牺牲、救世救人的种种善事,主要宣传“因果报应”、“苦修行善”,通常用生动的故事形式来表现。现存各时期本生故事画近20种,如“月光王施头”、“九色鹿舍己救人”、“萨埵舍身饲虎”、“尸毗王割肉救鸽”、“须阁提割肉奉亲”、“善事太子入海求珠”等。

在这些本生故事中,“九色鹿”的故事最为感人,它不仅宣传了佛经中的“因果报应”,而且画面本身也是一则优美动听的寓言故事:在古代印度的恒河上,居住着美丽的九色鹿,一天,它在河边散步时,救起了一位溺水人。溺水人为表达感激之情,答应九色鹿绝不泄露其所居之地。恰巧,王后梦到了美丽的九色鹿,她要求国王满足她的心愿,即用九色鹿之皮做坐褥,用九色鹿之角做拂柄。于是,国王下令悬赏。正巧这时溺水人回到城里看到了这则布告,心起贪念,便向国王告了密。国王大喜,便带领军队包围了九色鹿的住地。从睡梦中惊醒的九色鹿发现自己已无法逃生,于是便把自己如何救溺水人,而溺水人见利忘恩的故事告诉了国王,国王深受感动,下令全国禁止捕杀九色鹿。而此时,那个溺水人也遭到了报应——满身长满了毒疮。我们在敦煌壁画第257窟中,可以看到这一精彩的画面。

3.因缘故事画。表现释迦牟尼成佛后说法教化众生、度化外道的各种事迹。主要故事有“释迦从弟被迫出家”、“微妙比丘尼苦难遭遇”、“金财双手献金钱”、“五百强盗成佛”、“沙弥守戒自杀”、“善友太子入海取宝”等10余种。这些画面表现的情节虽然不多,但却极富生活情趣。

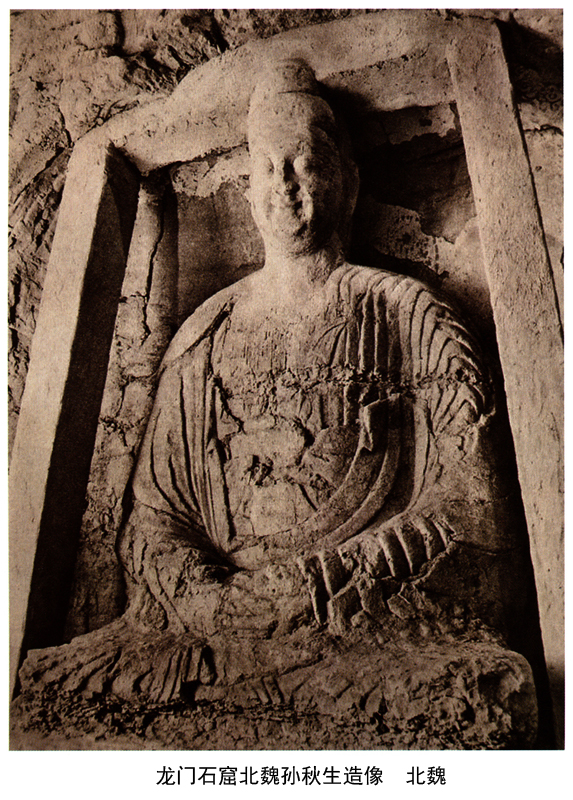

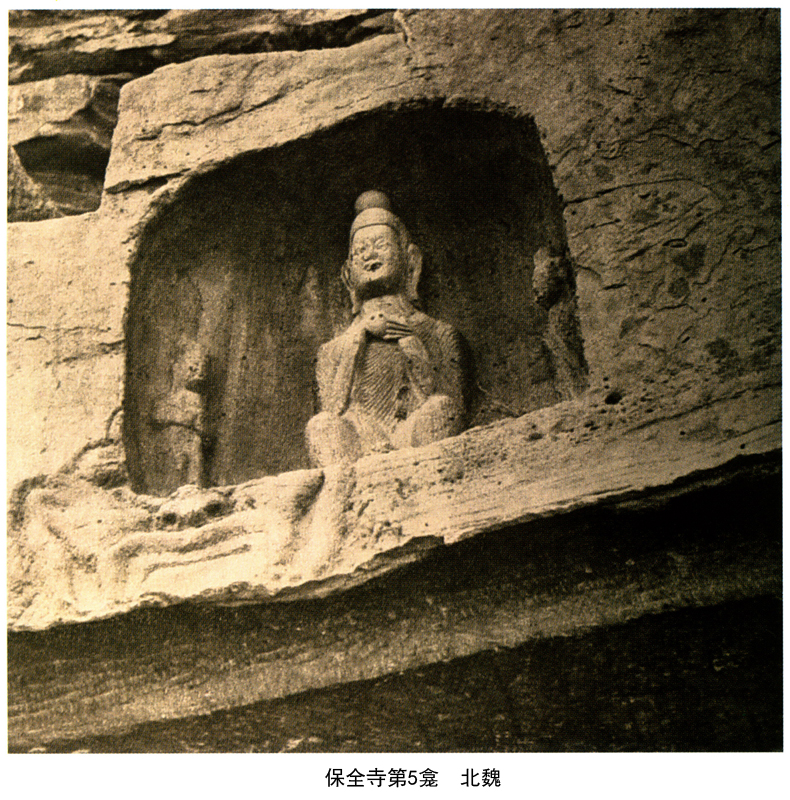

4、佛教史迹故事画。以描写佛教传播的历史遗迹和灵应事迹为内容,既有真人真事,也有想象虚构,题材多达数十种。其包括佛教圣迹、感应故事、高僧事迹、瑞像图、戒律画等。始于隋、初唐,盛于唐后期,特别是吐蕃时期,最后随着瓜、沙曹氏的衰亡而逐渐消失,即终于西夏。如《张骞出使西域》,描画了汉武帝甘泉宫礼拜金人(画面改为佛像),率群臣送别张骞,张骞持节西行到大夏。虽然有些历史细节篡改,但仍然真实地反映了中西文化交流史上这一伟大的历史事件。此外,《佛图澄灵异》、《孙皓迎康僧会》等也为这一时期的典型作品。五代时,甚至出现了巨型的《五台山图》和以牛头山为主体,汇集佛教史迹画、瑞像图、高僧故事于一壁的巨型变相。这类画既有史实,又有佛徒虚构,丰富而迷人的传说故事反映了佛教的东传,是中国与印度、中亚、西域文化交流及佛教中国化最好的见证。

(七)山水画

敦煌壁画中的山水画遍布石窟,大多与经变画、故事画融为一体,起到陪衬的作用,但也有独立成幅的作品。这是古代艺术家参照现实景物,加上其高超的想像力,描绘出来的佛国世界。这些青山绿水、鸟语花香的美丽自然风光,是今人研究古代山水画发展的参照物。

敦煌壁画,虽然受到外来佛教美术的影响,但它是在汉地绘画传统基础上,吸收了外来的艺术成就而发展起来的。在结构布局、人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融会的历史面貌。根据艺术风格和表现手法,我们大致可将之分为三个时期:

早期壁画,历北凉、北魏、西魏、北周四个时代,是敦煌石窟艺术的萌芽、成长时期。壁画内容有佛像、佛本生故事、佛传故事、中国传统神话故事、装饰图案以及供养人画像等。其中以佛本生故事、佛传故事为主,如尸毗王割肉救鸽、九色鹿舍己救人和释迦牟尼“八相成道”事迹等,体现了悲惨崇高的审美氛围。而神话人物东王公、西王母等与佛教的摩尼珠、阿修罗等穿插交织在同一画面中,这是佛教传入中国后与玄学和神仙思想相结合的反映。

中期壁画,历隋、唐两代,是石窟艺术的极盛时代。中国佛教艺术的发展,可以看作是外国式样不断被民族化的过程。与魏晋南北朝相比,唐代佛教艺术对外来式样更加包容,新传入的气息能很快融入本土的形象中。唐代的敦煌佛教壁画,一方面保留了重内在气韵的传统,另一方面又更加强调表现对象的外形。作品既有饱满丰壮之形,又有体态婀娜之姿,富于曲线变化,“吴家样”、“周家样”的出现使传统的“四家样”(另两家为:陆探微的“陆家样”与张僧繇的“张家样”)在唐代已经完全确立。

隋开朝历史虽然短暂,但从各方面看,都是承上启下、继往开来的过渡时代。佛教和佛教艺术不仅得到了复兴,而且还有了长足的发展和新的创造。这为一个雄伟壮丽、雍容华贵辉煌时代的来临奏响了激越的序曲。隋代壁画题材中故事画减少,经变图增加,画幅虽不大,但它是唐代大幅经变图的先声。这些经变形象、服饰、景物大都按照当时的风土人情来描绘,线条流畅活泼,人物情容逼真,用色比较丰富柔和,出现了重染面颊和眉楞的新画法。

李唐时代,承及隋制,由于国家统一,经济发展,封建社会达到了鼎盛时期,为文化艺术的繁荣奠定了雄厚的经济物质基础。这一时期壁画经过隋代的探索,更臻于娴熟精湛,其进一步融合了西域各民族艺术和外来艺术的表现技法,从内容到形式焕然一新,反映的生活更加广泛,而且对人物形象的塑造也更加深刻,对主题的表现也亦趋明显。色彩的丰富鲜艳、形态的丰满有力、写实的逼真、意境的深邃、线条的细密流畅和勾勒的娟姣灵活,都是空前绝后的。这时候的壁画布局也一反旧式,出现了构图宏伟、色彩丰富的通壁大画,内容多以经变为主。如《西方净土变》、《东方药师变》、《弥勒变》、《维摩变》等,其气势雄伟,构图新颖。特别值得一提的是莫高窟第220窟东壁的《维摩诘经变》。这铺经变色彩明丽,描绘精致,说明了初唐绘画所达到的高度水平。画中维摩诘是画面的主体,那种披衣而坐以及文弱散漫的神态,表现了他既有高度智慧又高傲自负的士大夫形象。总体来说唐前期人物丰腴,肌胜于骨,色彩富丽,线描采用自由豪放的兰叶描,绘画呈现一派雄浑健康、生机勃勃的气派。吐蕃占领时期,色彩明快清雅,线描精细柔丽,人物刻画细腻,构图严密紧凑,形成精致淡雅的风格。至晚唐则出现公式化的趋向,开始缺少意境和情趣。

晚期壁画,包括五代、宋、西夏、元四个时期。这时的丝绸之路逐渐萧条,因而影响到佛教艺术,使之日益衰落。五代绘画技术,犹存唐代余风,同时在继承前代的基础上出现了一些新的内容,带有浓厚的民间色彩。壁画人物肌肉丰腴、设色热烈、线描豪放变化,但失之粗糙简率,经变也形成公式化的统一风格。主要表现在世族大姓所建的功德窟中的供养人像和出行图。宋代壁画,在绘画技巧方面比唐呆板,经变内容贫乏空洞,线描用笔也较拘谨,很少豪迈壮阔的场面,缺乏艺术生命力。色彩方面多用灰暗的大绿、赭石、茶黑,显露出冷清的情调,但其中也不乏精品。如榆林窟第2、3、29窟所绘水月观音、文殊变、普贤变,无论人物形象、山石云气、线描赋色、结构布局、意境神韵都深受中原两宋画风的影响,是不可多得的艺术佳作。西夏时期的绘画艺术是融合汉、藏、回鹘、契丹等民族文化而形成的独特风格。特别是一些精美富丽的图案画,同前代相比也有杰出之处。然西夏的壁画题材简单,许多经变画只有楼台亭阁、佛说法、飞天围绕、莲花水池等,没有任何故事情节,不知所画何以为名。单身药师佛是西夏时代普遍表现的题材。元代大多受喇嘛教艺术的影响,曼陀罗、五方佛、明王、金刚等藏传佛教题材增多。其绘画用色比较沉滞暗淡,很少用红色,在技法上,开始采用淡彩浓墨的湿壁画风格。石窟壁画艺术分为迥异的两种风格,一种是采用铁线描、游丝描、丁头鼠尾描等多种国画线描造型,设色清淡典雅,这是中原传入的汉密风格;另一种人物形象来自藏传密教,色彩多用青、白、绿等色,敷色厚重,颇显神秘、敬畏、冷艳的气氛。

莫高窟第290窟 飞天 北周

●“飞天”之名在中国的记载中,最早见北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》,称“飞天伎乐”。飞天形象从印度传入中国,也被渐渐赋予了中国特色和民族风格。此莫高窟第290窟之“飞天”群像,系北周时期的作品,大体表现了西域式飞天与中原式飞天并存与融合的特征。

莫高窟第146窟 藻井 宋

●丰富多彩的装饰图案画主要是用于石窟装饰。装饰花纹随时代而异,千变万化,具有高超的绘画技巧和丰富的想像力。图案画主要有藻井图案、椽间图案、边饰图案等。各个时期都形成丰富多彩的装饰图案。此为莫高窟第146窟“藻井图案画”,绘于宋代,其无论整体的装饰趣味,还是局部的精细描绘,都堪称这类作品的精品。

莫高窟第12窟 弥勒经变 唐

●莫高窟第159窟为中唐所修,形制为覆斗形顶,两壁开一龛。此为西壁帐门北侧下屏风二扇上的壁画,画五台山景色,其勾山描云,层次分明,远近清晰,已完全显示出了山水画成熟的形态。