中国历史上第一个由少数民族建立起来的统一的北方政权北魏,在走过了它的鼎盛之后,开始进入衰亡的风雨飘摇之中。随着尔朱荣的失败,大权旁落于高欢高氏集团手中,北魏孝武帝元修无奈西入关中,试图依靠当地军阀宇文泰的力量与高氏抗衡,这平添了宇文泰争霸的野心。公元530年,宇文泰废孝武帝而立其孙元宝炬为帝,定都长安,建立西魏政权。自此,中国大地上出现了以长江、黄河相界分的元魏、萧梁、高齐三大政治、经济、文化中心。长安再度成为佛教文化的兴盛之地,在接受由丝绸之路源源不断输入的佛教文化的同时,把本土佛教文化的影响沿丝路回溯。大统元年(535)于天水麦积山“崇佛弘法”的大修“崖阁”活动;在此以后“凿崖为龛”、为归葬离宫出家的西魏文帝文皇后乙弗氏而修建的“寂陵”;大统四、五年(538—539)于敦煌莫高窟出现的第285窟等,隐隐折射出西魏一代佛教文化的最高典范。

当西来的梵音越过葱岭盘桓于西域上空的时候,一座座石窟寺如烂漫的山花开遍西域的山崖,克孜尔、森木塞姆、库木吐拉、柏孜克里克、吐峪沟、雅尔湖……地接西域的“河西走廊”也仿佛产生了连锁反应,石窟寺兴建如雨后春笋,漫山遍野。翻开《集神州三宝感通录》,我们看到这样的记载:“凉州石窟瑞像者,昔沮渠蒙逊以晋安帝隆安元年(397)掳有凉土二十余载……于州南百里,连崖绵垣,东西不测,就而凿窟,安设尊仪,或石或塑,千变万化,有礼敬者,警眩心目。”当我们走近敦煌莫高窟、安西榆林窟、张掖金塔寺、千佛洞石窟、酒泉文殊山石窟、武威天梯山石窟,我们为辉赫轮奂的壁画所陶醉,为精美崇丽的佛像所震撼,为廓大宏伟的窟形所惊叹,为圆熟高超的雕凿技艺所折服,为洞窟的巧构妙思所倾倒,为异域风采所目眩……

然而与河西石窟相毗连的广大关中地区却竟然寻觅不见一处大石窟,一座大雕像。也许是尚不发达的铁制工具暂时还不能够征服坚硬的花岗岩山体,也许是王朝上层僧侣集团对于即将要出现的又一个佛教文化高潮尚须一个必要的心理准备时期,也许是崇饰佛寺、造立经像的北朝佛教好尚还缺乏抵制重义理、通玄解的南朝佛教风范的力量,也许是费时多耗资大的大窟营建工程还没有储备足够的实力,也许是平原居多的关中大地还未发现营建大窟的合适地点……以长安为中心的关中地区具有的只是造像碑和小石窟。

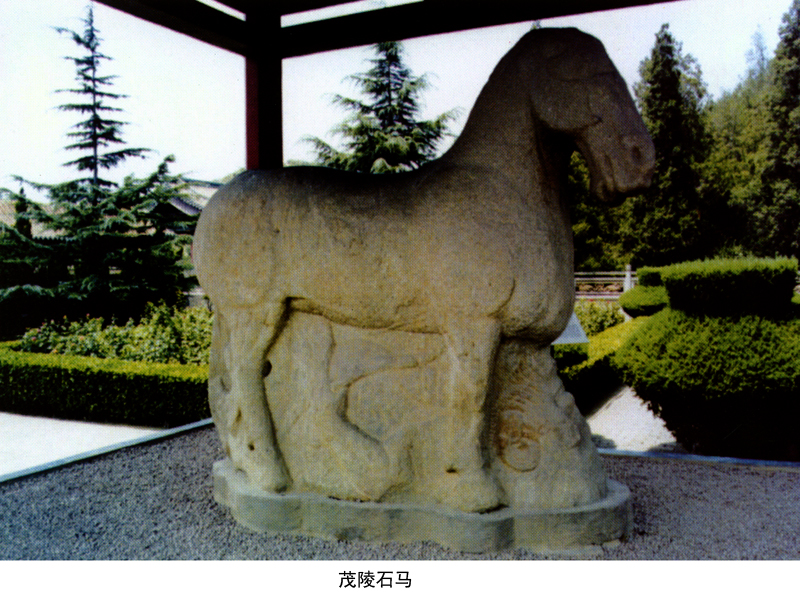

关中地区自古以来就有雕刻的传统,“秦人始大其制而用石鼓,欲详其文而用丰碑。”西汉时期,茂陵霍去病墓前那些天然浑成的石人、石马、石虎等石刻和丰富多样的画像石就昭示着中原文化在石雕上所蕴藉的聪明智慧,从北魏以来开始大行其道的造像碑正是这种智慧的具象体现。在村口、在路旁、在寺庙内,一通通造像碑寄寓着像主们的满腔虔诚和无限愿望,接受着他们的顶礼膜拜,到如今历经千年战火兵燹、沧桑离乱幸留下来的,大多被收藏在耀县药王山博物馆和临潼市博物馆,它们默默地伫立着,似乎在向人们诉说着它们盛衰悲喜的历史故事。

现存陕西耀县的魏文朗造像碑,造于北魏太武帝始光元年(424),是陕西已知最早的造像碑,也是中国已知最早的佛教和道教混合造像碑。碑高131厘米、宽66—72厘米、厚29.5—31厘米,四面都有造像,让人目不暇接。正面圆拱龛内并列两尊坐像,作结跏趺坐姿,端严方正。左像著汉式袍服,当胸束带,颌下有须,可惜头部毁损,难辨面目;右像著右偏袒袈裟,右手施无畏印,模糊不清的头部只有肉髻依然清晰可辨。两尊像毁损的面容倾诉着岁月的风风雨雨。龛楣刻两龙相交,构图手法与长沙马王堆一号汉墓出土的帛画如出一辙,左右上角各刻一飞天,体态轻盈;龛下均为供养人,身材修长。背面拱形主龛内,造一思维太子(或菩萨)像,龛楣刻有二鸡,两上角刻飞天,龛下为供养人及发愿文。左右两侧也开龛,左为一戴冠蓄须的道像,右为一结跏趺坐的佛像。根据发愿文“佛弟子魏文朗……为男女造佛道像一伛”推断,这是佛像和道像同时雕刻在一块碑石上的双教碑。整个碑采用传统的对称格式,构图疏密有致,线条刻画拙朴中透着细腻,龛楣的龙和鸡与飞天共处一个画面,正说明佛教文化与汉文化的融合。佛教文化艺术与汉文化进一步结合的同时,汉文化也在不断丰富自己。

独立的佛教造像碑中,较为独特的是高远造像碑,可惜此碑也已残断。从现存下半截看,正面造像为一坐佛、二菩萨、二弟子、二力士、二护法狮及发愿文,背面已损毁无龛。尽管我们无法看到这座造像碑的全貌,但通过残剩的这半部分依旧可以知道,这座造像碑不仅造型十分精致,构图安排也与众不同,将高远及其家眷刻作千佛状,每人一龛,龛中又刻有大树,以示其坐禅环境,可谓情景交融。根据榜题可知,这是频阳县令高远及家眷于西魏大统三年(537)所造。频阳在西魏时乃是京畿重地,近水楼台先得月,时代风尚使然。

从西魏开始,随着新的佛教文化中心的形成,无数良工巧匠开始在长安等地尝试寻找一种更适合花岗岩地貌的佛像雕凿寄主,西魏晚期长安附近及周围地区出现了各类材质雕像百花齐放、争奇斗艳的繁盛局面。而早从北朝初期开始出现的小型石窟,至西魏时已星罗棋布地附着在陕北和渭北地区的一座座砂岩山峁上。那些隐伏在长安以北狭川细流中的横山接引寺石窟、安塞真武洞石窟、吴旗石空寺石窟、黄陵香坊石窟、宜君福地水库石窟及旬邑黑牛窝石窟,由于开凿在岩石质地欠佳的山崖石壁上,大多窟形矮小,形制为方形、长方形、平顶,雕工虽然稚拙,但造像配置却别开生面,不拘格式与“仪轨典范”,多为佛教、道教造像,它们孕育于“云冈、龙门”大模式氛围,而又烙上鲜明的地域特征,具有地区性民间造像特色。

位于黄陵县双龙乡香坊村东北一公里处的陈家山崖壁下的香坊石窟,间隔地分布着三个洞窟和一处摩崖造像。1号窟距沮水河面3米,潺潺的河水从窟下流过。这个洞窟的窟形为北朝石窟中最常见的方形。只见高、深、宽均为1.2米的洞窟正壁造一佛像,著通肩衣,戴有花冠,双脚相交,神情端庄持重。左右壁有二个胁侍菩萨。窟外左右壁刻有浅浮雕男女供养人像,都是胡服装扮,像中间有姓名题记。窟外右侧壁有一骑马供养人像。2号窟大小形制与1号窟大致相仿,不同处在于供养人都是刘姓。3号窟即俗名所说的“千佛洞”,方形平顶。摩崖造像在1号窟右侧5米处,人字形龛楣的小龛内,挺立着一尊佛像,左右各有一胁侍菩萨。香坊石窟属于龙门谱系范围内的构作,囿于地域的限制,更多继承的是陕北画像石的雕刻风格,它虽然缺少皇家的富贵典丽,但稚拙朴素,得自然之妙。

茂陵石马

● 马踏匈奴是陕西兴平西汉霍去病墓前的石刻之一,古朴厚重,浑然天成,昭示着中原文化在石雕上所蕴藉的聪明智慧。

陕西安塞真武洞石窟造像

● 陕西安塞县真武洞石窟立佛,砂岩,高620厘米,虽大半已风化磨泐,但残存的面相、手印,依然可以使人感受到昔日的气概。