丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

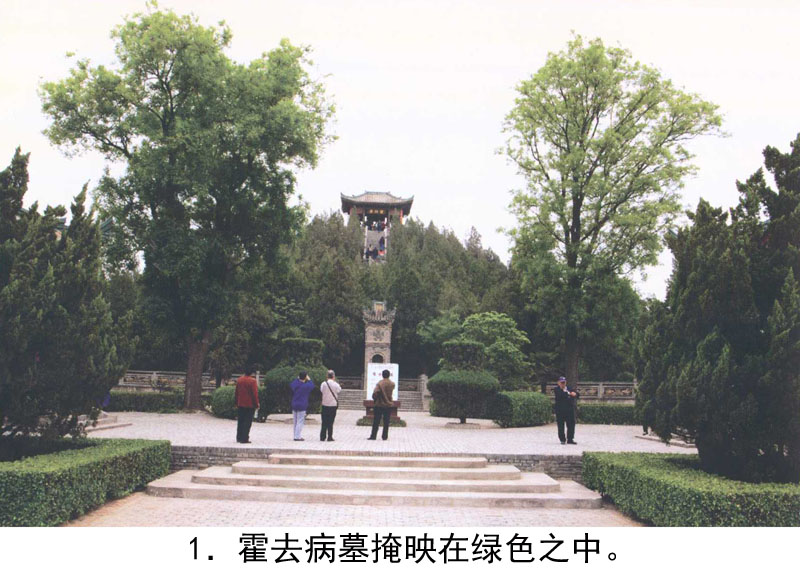

肃穆宁静的——霍去病墓

作者:李良义

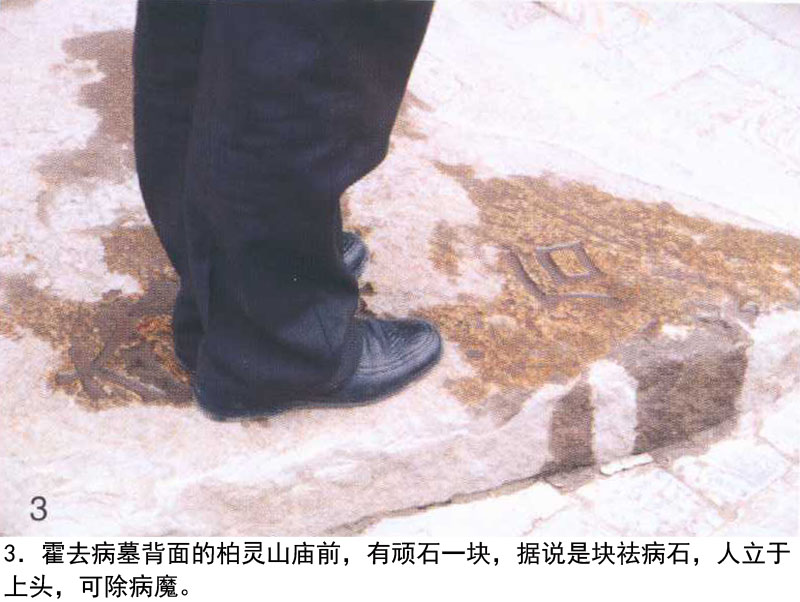

这里古柏葱郁,青石台阶盘绕至顶,古柏枝干间隐露出巨大的原始怪石,显得肃穆宁静。墓顶有后人为缅怀霍去病伟绩修建的亭阁。墓前左右有两组巨大的石雕,以简洁明晰的线条、狂放的浪漫主义手法而著称于世。

霍去病墓是西汉武帝刘彻茂陵最重要的一座陪葬墓,是全国第一批重点保护文物之一。它位于渭水以北,陕西省咸阳市北塬上,距茂陵1公里左右。

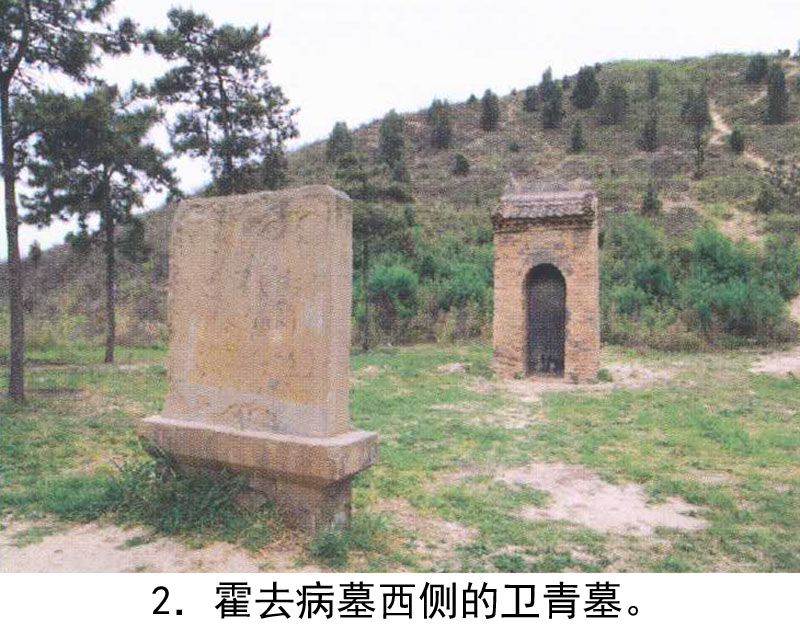

霍去病是西汉著名的抗击匈奴名将。他仅活了24个春秋,但在短暂的人生旅途中他曾6次驰骋西北大漠,以显赫的战绩,受封为“冠军侯”、“骠骑将军”,与其舅父卫青齐名。霍去病曾说过:“匈奴未灭,无以家为也。”表现了这位年轻将军誓死抗击匈奴,保卫国土的决心。在霍去病、卫青、李广等将领不断出击下,汉宣帝时,匈奴单于稽首臣服,出现了“边城晏闭,牛马布野”的歌舞升平景象,为举世闻名的“丝绸之路”的开辟和发展提供了条件。

元狩元年(前117)霍去病夭逝,汉武帝失去这位有勇有谋的年轻将军,十分痛惜,乃“发属国玄甲,军阵自长安至茂陵”(《史记·卫将军骠骑列传》),用殊礼送葬,并“以冢象祁连山”。这是中国最早的“山”形封土的墓葬。墓冢底部南北92米,东西61米,顶部南北15米,东西8米,冢丘高15.5米。

古代文献记载,王公的坟墓称“丘”,文武大臣的坟墓称“封”。封土开始比较低矮,用于祭祀。后来,墓上的“祭墓”移建在墓旁以后,墓上的封土不但规模大了,而且外观也出现了不同形式。西汉帝陵陪葬墓的封土形式不尽相同,保存至今的大多为圆锥状,少数为覆斗形,极个别的为“山”形,“山”形封土在西汉帝陵陪葬墓中现保存有三座,其中霍去病的祁连山形墓冢保存得最为完美,最为壮观。

将霍去病墓的封土筑成“山”形,有其深刻的历史原因。西汉时期,西域文化对内地产生了一定的影响,“匈奴呼天为祁连”。霍去病墓的“祁连山”形以及封土竖巨石,墓前置石刻,就是西域文化影响的具体表现。此外,霍去病“发迹于祁连山”。他六次出击匈奴几乎都与祁连山有关,将其墓修成祁连山形状,有歌颂他抗击匈奴的功绩,使人千古瞻仰的目的。

霍去病墓前左右排列着两组古朴、粗犷的石雕艺术珍品,最为著名的莫过于“马踏匈奴”。整个石雕组都围绕“马踏匈奴”这一主题,以线雕造型为主要手段,塑造了温驯的石牛、石马,淘气的卧象,凶猛的伏虎,食羊的怪兽,与人斗的小熊,等等,各具神态,妙趣横生。在这儿值得一提的是伏虎。虎高84厘米,长200厘米,宽60厘米。匠师选用了不规则的波浪式起伏的石料,利用石块粗糙的自然面,运用线、体相扭的造型手法,把凶猛、桀骜不驯的“虎性”表现得淋漓尽致。

丝绸之路在中国/李良义编著.-西安: 陕西人民出版社, 2007;