丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

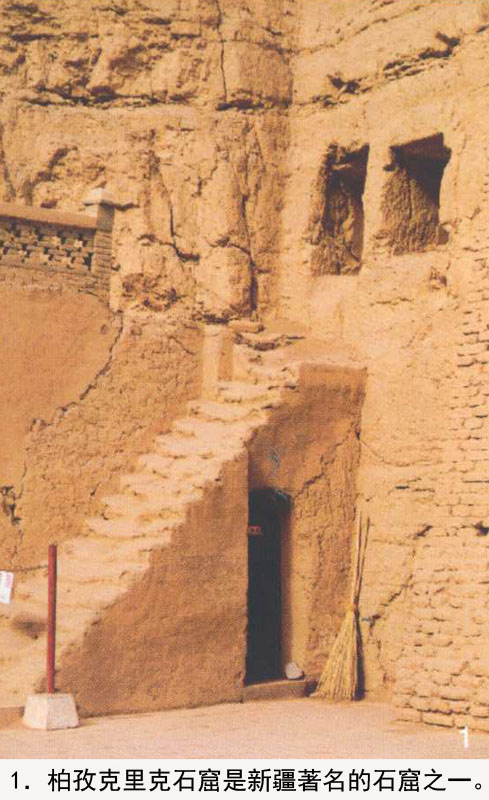

装饰美丽的地方——柏孜克里克石窟

作者:李良义

参观这里的人们印象最深的是德国人勒柯克用狐尾锯锯开的一个个“天窗”,它深深地痛烙在人心上,而那些被窃走的精湛绝伦的壁画,多数在二次世界大战中与柏林民俗学博物馆一起化为碎石瓦砾……

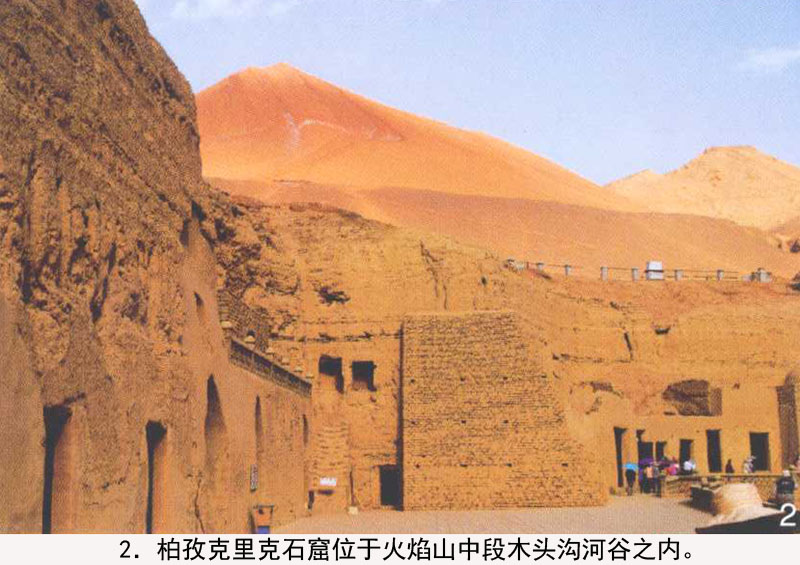

柏孜克里克在维吾尔语中的意思是“被装饰的家”。柏孜克里克千佛洞位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市东北约40余公里的火焰山主峰山腰,木头沟沟谷西岸的陡崖上。南距高昌古城仅15公里,是新疆境内较大的著名佛教石窟寺遗址之一。

柏孜克里克千佛洞的自然环境独特。洞窟所处的火焰山山体为北西走向,木头沟沟谷斜穿火焰山,与胜金口相交。该区夏季气温高达47℃(地表温度为70℃),日温差达30℃,冬季日温差则在﹣15℃左右。全年降雨量为16毫米,年蒸发量理论计算可达3000毫米。

柏孜克里克千佛洞始凿于麴氏高昌国(499—640)时期,遗址中曾出土高昌建昌五年(559)的《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》残卷实物;唐西州时期发展成为伊西庭地区著名的窟寺,称“宁戎寺”,窟寺所在的沟谷称“宁戎谷”,地属西州属下的前庭县。敦煌文书方志类残籍《西州图经》中记述宁戎窟寺一所,在前庭县界,山北22里,宁戎谷中……宁戎寺是西州地区重要的佛教中心,周围树木葱郁,环境幽雅,寺内僧人众多,久负盛名。对柏孜克里克石窟寺修复的最早记载也见于这一时期,唐贞元年间,唐北庭大都护兼伊西庭节度使杨袭古曾为宁戎寺大规模重修寺院,柏孜克里克石窟寺出土的《杨公重修寺院碑》载文记述了详情:“窟下造厅四所”、“修冬厨一所”、“窟下广栽葡萄”。回鹘高昌国时期(9—12世纪),宁戎寺成为王家寺院,香火繁盛,历代高昌王大都在此修建洞窟,同时重绘了大量的原窟寺壁画。初期回鹘人信仰其在漠北时所信仰的摩尼教,至今窟寺内仍保存着当时绘制的部分壁画,约在公元9世纪末10世纪初,回鹘高昌王室皈依了当地盛行的佛教,在全面继承高昌原有佛教艺术的基础上发展、创造了窟群壁画艺术中的精华杰作;13世纪末,高昌王室东迁甘肃永昌,柏孜克里克石窟寺衰落为民间寺院;14世纪晚期,伊斯兰教开始传入吐鲁番盆地,15世纪中叶以后,吐鲁番地方王国的统治者改信了伊斯兰教,柏孜克里克千佛洞在异教的冲突中遭到废弃、损毁,沦为无人管理的废墟。19世纪末,柏孜克里克被西方所谓探险家的洗劫,又一次引起世界各地学术界的关注。

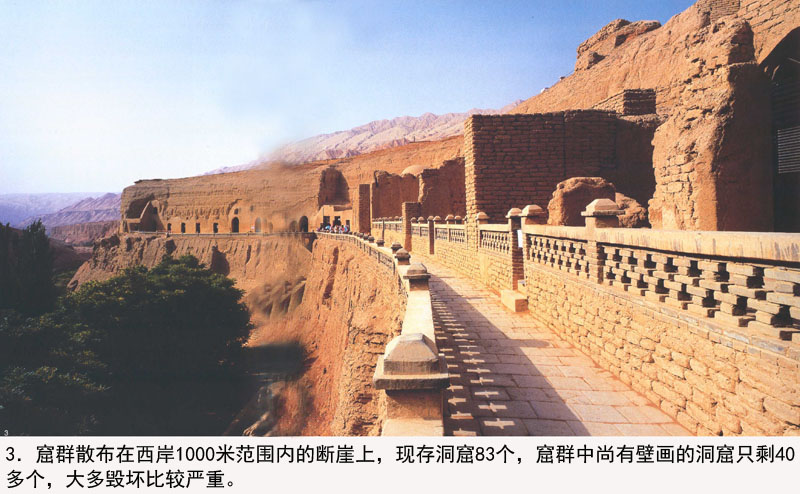

柏孜克里克石窟寺散布于火焰山木头沟沟谷西岸、南北方向1公里范围内的断崖上,全长(南北)166米。洞窟分三层修建,现存窟室83个,总面积约3000平方米,主要有礼拜窟(即支提窟),僧房窟和影窟三种形式,其中有壁画的洞窟40多个,保存壁画总面积约合1200平方米,主要是回鹘时期的遗存,是吐鲁番现存石窟中洞窟最多,壁画内容最丰富的石窟群。壁画内容主要有,以大型立佛画像为中心的“佛本生经变”故事画、佛教故事画、因缘故事画以及千佛像等,目的是颂扬佛法,供善男信女礼拜瞻仰,虽遭严重破坏,但劫余的佛座华丽精致,残余的壁画内容丰富,颜色鲜艳夺目。柏孜克里克千佛洞仍不失为一座规模宏大的文化艺术宝库。现对外开放六个洞窟。

丝绸之路在中国/李良义编著.-西安: 陕西人民出版社, 2007;