丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

三、丝绸之路演变的原因分析

作者:范少言 王晓燕 李健超

丝绸之路沿线区域是历史上青藏高原隆起形成的内陆干旱地区,中国境内主要有黄土高原、沙漠荒漠、河谷绿洲、青藏高原山地和高寒荒漠等地貌类型,且地处内陆深处,得不到海洋暖湿气流的滋润,干旱少雨,严酷的地理条件制约着人类的生存空间,祁连山脉、天山山脉、喀喇昆仑山和昆仑山脉、阿尔泰山等高山融雪成为区域水资源的基本来源,因而雪山融水形成的河谷绿洲地带成为丝绸之路沿线民族争夺的焦点,常常引致丝绸之路线路的演变。

1.绿洲分布及其供养能力决定线路的稳定性

在丝绸之路的地理环境中,丝绸之路的走向只能是沿着星星点点的绿洲向西推进,以获得沿途的补给,即丝绸之路上的商贸、文化交流与沟通还必须建立在沿线农牧业产品的承载能力上。随着历史时期繁荣局面的发展,一些丝绸之路主要干道枢纽城镇规模日益扩大,而且屯军、屯田和人口迁入导致水土资源都不能满足需求,终因水土资源耗竭致城镇的荒芜和地理环境的荒漠化,枢纽城镇的衰落和线路补给的不足寻求而开拓新线路。历史时期,丝绸之路的三条主干线路就是在沿线地理环境格局下,经过长期动态演替得以延续下来而形成的相对安全和便捷的通达线路。如由陇县大震关逾陇山则必南下天水盆地,而走南线;由平凉、隆德翻越陇山,则必走兰州和河西走廊西行;由萧关出固原西北逾六盘山,则只能走北线,这些都是当地地理条件选择的结果。经过河西走廊的线路能够稳定,是由于这条道路夹在祁连山脉和腾格里大沙漠和巴丹吉林大沙漠之间,连接着众多河谷绿洲城镇,可提供足够的补给。这些绿洲都在潜水溢出带或靠近河流附近,绿洲带以上,地表水时有时无,不能保证;绿洲带以下,汇为沼泽,不便行走,从而决定了人类活动的范围只能是沿着河谷绿洲延伸。

新疆地区沿途地理条件比较:新北线虽然最便捷,但沿途干旱缺水,补给条件差;南线虽然条件较好,但过于迂远;唯有沿着天山南麓的北线,绿洲条件和路程适中,是各时期最常用的路线。

2.政治格局及其稳定性影响线路的走向

旅途是否安全,要看政治形势。丝绸之路沿线是我国历史上地方政权和多民族集中分布的区域,为了获得更多的农牧业资源(水草绿洲),一旦某些地方政权和民族强大,就会发动战争占领其他的城邦或独立出来。不同历史时期中原王朝治理西域的态度和沿线政权更替、治理制度和措施都关系到丝绸之路文化、贸易的稳定性和便捷性,商贸安全问题促使奔波在沿线的商旅团队寻找相对安全的最短距离,引起丝绸之路路径的变迁。尤其在新疆地区,沿线地方政权数量多、更替频繁,政治空间格局的不稳定性导致线路呈现枝网状,这样不仅提高线路的通达性,而且也保障了丝绸之路对于政治环境的适应。

自从西汉开拓边疆后,为了进击匈奴,维护西域的稳定性和保护丝绸之路的畅通,沿着泾河流域—河西—天山南北西行,在一些重要的关隘路口,都建设有军事城垒亭燧①,并实施军屯、屯垦活动。《后汉书·西域传》曾提到:“羁服外域。……立屯田于膏腴之野,列邮置于要害之路。驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下。”这种繁荣和昌盛是古代中国领先于世界经济文化的印证,也是丝绸之路发展的根本动力。正是由于汉朝有雄厚的经济实力和高于其他区域的科技文化水平,以及先进的政治制度,才使得西域诸国与汉王朝在较短的时间内击败了匈奴贵族,统一了西域诸国和化解了多民族纠纷,并于公元前60年在乌垒设立了西域都护府,管辖巴尔喀什湖以东以南广大地区,促进了国家统一和民族团结。历代修筑的亭台烽燧(简称列亭)和军事城池既有军事上候望、屯护边疆的功用,也兼作馆舍、邮驿,起到保护交通要道、稽查来往行旅的作用,保障丝绸之路沿线商贸的交通安全。

东汉时期,中原政局不稳,西域36国曾分解成57国,后来又互相兼并形成西域七雄的局面②,诸城郭国之间相互攻击,各自为政,外部政治环境混乱致使河西走廊和丝绸之路北线因人为障碍而中断,丝绸之路的线路主要转从渭河流域—青藏高原—塔里木盆地南缘南线通行。

三国曹魏政权和西晋在西域设置长史府,开展屯田戍边保障丝绸之路的畅通,丝绸之路动荡变化不大。但东晋十六国时期,西域先后由后凉、西凉、北凉等割据政权。北魏、北周、西夏时期,南方政权与西域的联系只好由河湟南下四川,促进了西南羌中道和青海道的产生和繁荣。

安史之乱以后,陇右为吐蕃所据,南线与北线梗阻,故唐末五代丝绸之路贸易多取道干旱和补给条件较差的新北线。

3.区域经济及其贸易需求量刺激丝绸之路的兴盛

沿线国家国富民殷和对外域物品的需求是推动和刺激丝绸之路千年不衰的直接动力。所谓“商人无利不起早”,虽然沿线政权关系在不同历史时期时有紧张的局面,严酷的自然环境也时时阻隔丝绸之路的畅通,但商贸活动始终没有中断过,通过丝绸之路传递东西物质文明,从南北朝时期到盛唐时期的昭武九姓(粟特)胡商贩客,无不展现着丝绸之路生命的魅力。

沿线古代帝国大秦(罗马拜占廷)、中国、安息(波斯)、天竺(印度)之间互通有无,共同推动着世界文明进程、科技文化的发展。各国统治者、贵族、官僚、富人以拥有奇珍异宝为时尚,中国的丝绸、大秦的珍珠香料、安息的彩色毛毯、天竺的金银器皿等成为沿线上层追逐炫耀的商品,沿线国家也都尽力掌控丝绸之路交通要塞和保障线路畅通,建立贸易垄断。如南北朝时期柔然人控制了河西走廊,鲜卑人控制了天山北麓及阿尔泰山地区,恹哒人灭阿姆河流域大月氏贵霜王朝建立恹哒国,使其统治下的粟特商人驰行于丝绸之路,建立从柳城(今辽宁朝阳)和洛阳、长安、姑臧、敦煌、高昌达疏勒的广阔商业活动区。而公元6世纪中叶,阿尔泰山南部崛起的突厥打败柔然、灭恹哒,征服西域各国,又将东西方丝绸之路的贸易控制在自己手中,引致粟特商人转而投靠突厥,寻求商业利益的保护者。

公元7~8世纪,唐朝是当时世界上国力最强、经济最发达、文化最辉煌的帝国,再加上唐王朝对西域采取的政治措施得当,国防实力雄厚,民族关系和谐,进一步促进了丝绸之路的繁荣和世界文明的交融,也使得丝绸之路成为当时世界最重要的文化和贸易通廊,中西文化和物资交流极其繁荣,带动了东至日本,西至地中海沿线的欧亚经济、文化、物质、人口的互通和流动,也使得唐长安城成为当时世界闻名的大都市。

4.人类文明和经济重心的迁移导致丝绸之路逐渐沉寂

唐以后,我国政治经济重心东移,对丝绸之路沿线政权保障力度降低。同时,世界文明古国大秦(罗马)、波斯等国家实力逐步衰退,加上西方欧洲国家工业革命导致生产技术水平提高,价格低廉的丝绸替代品的工业化生产,使得丝绸之路的贸易量锐减,沿线经济活动总量降低。随着现代交通技术发展,海运的成本和安全性远远优于丝绸之路的总运输成本,海上贸易线路逐渐取代丝绸之路在世界贸易中的地位。中西亚国家经济普遍落后于欧洲国家,东西方经贸的物品、地区、运输媒介都发生巨大的变化,丝绸之路因经济功能萎缩而逐渐衰落。

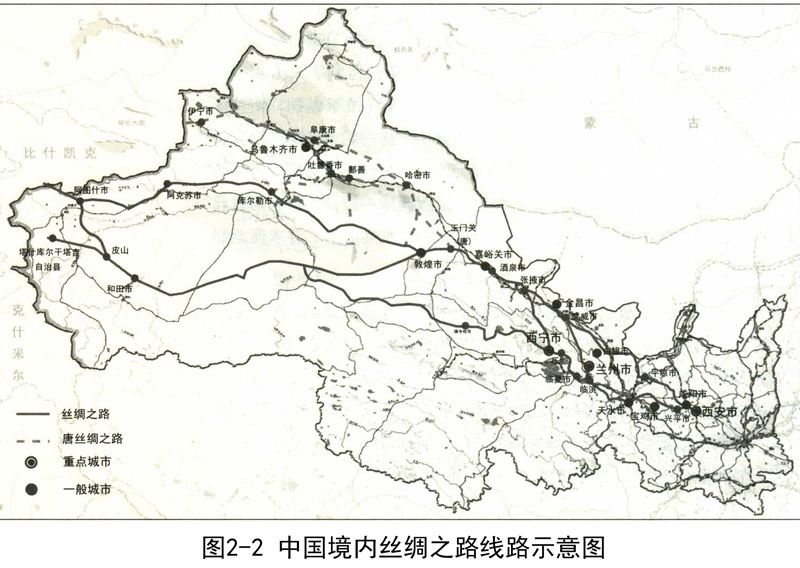

丝绸之路经历了两千年的发展和演变,其变化是极其复杂,期间许多尚未被现代认知的扑朔迷离的历史真实太多,她在世界历史进程中和在中西方经济、文化发展中所起的作用无可比拟,决定了我们不可能将古代丝绸之路的所有发展时间和空间都阐述得非常清楚和细致,本书所研究的丝绸之路沿线的发展主要集中在目前中国境内的地区(见图2-2),但现在境外的部分地区,为了研究上的连续性,必要的时候也有提及。

① 《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》中都曾经提到过:“于是酒泉列亭鄣至玉门矣。”

②《三国志》中引用了鱼豢之的《魏略·西戎传》对此有着比较详细的记载:若羌、且末、小宛、精绝等国并属于鄯善;戎卢、拘弥、渠勒等国并属于于阗;尉犁、危须、山国并属于焉耆;姑墨、温宿、尉头、乌垒等国并属于龟兹;桢中、莎车、竭石、渠沙、西夜、依耐、蒲犁、忆若、榆令、捐毒、琴、休循等国并属于疏勒;吐鲁番盆地为车师前王国,东部天山山麓的东且弥、西且弥、卑陆、蒲类、乌贪等国并属于车师后王国。准噶尔盆地西部和伊犁河流域仍为乌孙国所有。其中焉耆局限于一隅,乌孙分立为大、小二昆弥,国势较弱;疏勒占地最广;车师后王国兵精马壮,实力最强。

丝绸之路:沿线城镇的兴衰/范少言,王晓燕,李健超著.-北京: 中国建筑工业出版社, 2010;