丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

6.2 关中—天水经济区的协同转型

作者:马莉莉,任保平

西安作为区域中心城市,与关中—天水经济区城市群之间存在一定空间分工,在建设丝绸之路经济带的重大发展机遇背景下,西安建设国际化大都市,以及实现产业转型升级有赖于关中—天水城市群中支撑性产业的聚集。

一、关中—天水经济区的发展历程

1.关中—天水经济区的理论与现实雏形

关中—天水经济区地处亚欧大陆桥和丝绸之路经济带中心,处于承东启西、贯通南北的战略要地,是中国西部地区自然条件优越、经济发展基础较好、人文历史深厚、发展潜力较大的地区。关中地区是中国西部重要的城市密集区,西部大开发的战略高地,国家重要主体功能区之一,其处在陕西省中部区域,是陕西省经济综合实力最强、发展速度最快的区域。关中地区从陕西甚至整个西部地区来看区位优势非常明显。天水市地处甘肃省东部地区,是甘肃省新兴产业基础发展最好的地级市,虽然天水市各方面基础设施发展滞后,在整体上制约其经济发展水平,但由于该地区与陕西关中城市群紧密相连,产业互补性较高,为关中—天水经济区的形成奠定合作基础。

2.关中—天水经济区的提出与设立

进入21世纪,随着西部大开发战略的实施,陕西省于2002年率先提出实施“一线两带”发展战略,即以西安为关中核心城市,依托关中高新技术开发带和星火产业带的产业支撑来促进关中城市经济崛起,进而带动陕南、陕北两翼经济发展。同年12月,西安和咸阳两市政府签订“西咸一体化”,标志着关中一体化迈出实质性步伐。2005年,陕西省社科院张宝通指出,陕西必须构筑以西安为核心城市的关中城市群,避免在与亚欧大陆桥上的中原城市群和西部的川渝城市群竞争中处于劣势。2006年12月,国务院审议通过的《西部大开发“十一五”规划》中首次提出建设关中—天水经济区,并明确其与成渝经济区和北部湾经济区为中国西部地区三个重点发展的经济区。2007年12月,原国务院西部开发办正式启动《关中—天水经济区发展规划》的规划和编制工作。2009年6月,国务院新闻办在北京召开《关中—天水经济区发展规划》新闻发布会,标志着《关中—天水经济区发展规划》正式启动实施。《关中—天水经济区发展规划》对关中—天水经济区的范围有明确规定,包括陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、杨凌、商洛(部分区县)和甘肃省天水所辖行政区域,直接辐射区域包括陕西省陕南的汉中、安康,陕北的延安、榆林,甘肃省的平凉、庆阳和陇南地区①。

3.西安在关中—天水经济区中的战略定位

《关中—天水经济区发展规划》的总体思路是“建设大西安,带动大关中,引领大西北”。所谓“建设大西安”,就是加快实现西咸一体化,使大西安城市人口超过1000万人,主城区面积达到800平方公里;所谓“带动大关中”,就是要构建“一核、一轴、三辐射”整体格局,带动大关中城市群发展,同时辐射陕南、陕北和陇南、陇东地区;所谓“引领大西北”,就是关中—天水经济区要引领和辐射包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古等省区的经济发展。这无疑突出了西安在建设关中—天水经济区中的龙头地位和核心作用②。

由此可知,西安必须从国家战略的高度认识国际化大都市的战略定位和未来的发展方向,利用好中国建设丝绸之路经济带、加快向西开放、协调东中西部地区发展的重大机遇,结合自身发展特点,突出主攻方向,以更加开放的姿态推进中国与中亚、西亚和欧盟各国的合作与交流,聚集自身优势和国内外生产要素,朝着亚欧国际化大都市的方向发展。

二、关中—天水经济区的发展特征

关中—天水经济区处于中国内陆中心地带,2011年土地总面积8.96万平方公里,总人口2987万,其中,西安市聚集关中—天水经济区26.5%的人口,人口密度783人/平方公里,毗邻西安的渭南和咸阳分别有18.9%和17.6%的人口,共同形成以西安为中心、人口相对聚集的城市区域。尽管对外联系并不便利,但是在西部大开发的强力推动下,关中—天水经济区正在西安这一中心城市的引领下不断发展(如表6-8所示)。

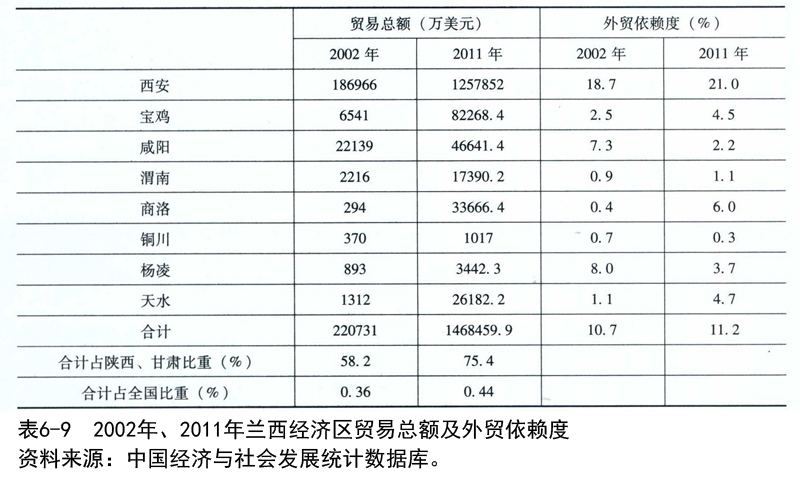

首先,对外贸易有所发展,但占据全国较小比重。关中—天水经济区是陕西和甘肃两省对外联系的核心区域,2002年占两省外贸总额的58.2%,2011年攀升至75.4%;从占全国的地位来看,关天经济区外贸总额所占比重从2002年的0.36%小幅提升到0.44%。其中,西安市是经济区中对外联系的主导城市,外贸依赖度由2002年的18.7%上升到2011年的21%,显著领先于其他城市和杨凌区(如表6-9所示)。

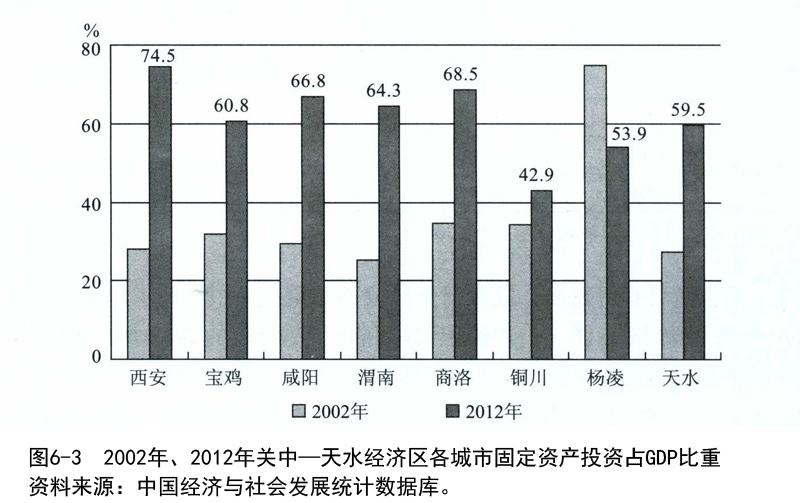

其次,投资成为拉动经济增长的主要力量。在外需不力的形势下,关中—天水经济区的经济增长日益依赖于投资,其中,固定资产投资占地区生产总值的比重除了杨凌区以外,其他城市在2002—2012年均大幅攀升。2002年,西安市固定资产投资仅占GDP的28.2%,2012年攀升至74.5%,为经济区内水平最高的城市。其余商洛、咸阳的固定资产投资比重也由2002年的30%左右升至接近70%;杨凌区在大规模基础设施建设趋缓的背景下,该比重由74.8%降至2008年的最低水平25.6%,此后逐步攀升,2012年为53.9%。投资正成为驱动关中—天水经济区经济增长的强大力量(如图6-3所示)。

再次,在全国的经济地位有所攀升。21世纪以来,关中—天水经济区经历了快速的增长过程,杨凌、铜川、商洛、宝鸡、咸阳都实现地区生产总值年均复合增长率超过20%,中心城市西安的GDP亦由2002年的827亿元增长至2012年的3242亿元,年均增长18.1%。整个经济区虽然占陕西、甘肃两省GDP比重有小幅下降,但在全国所占比重持续攀升,由2002年占1.4%增至2012年占1.7%(如表6-10所示)。

最后,工业化进展显著。从关中—天水经济区产业结构变迁来看,2000年以来,各主要城市第一产业比重都有所下降,但天水、商洛、咸阳、渭南和宝鸡的第一产业在2012年仍然保持接近20%的较高水平,天水的第一产业比重由2000年的17.6%上浮1.4个百分点,到2012年为19%。除了西安、天水和商洛第三产业比重在2000年至2012年有上升外,其余城市都唯独第二产业有显著发展,2012年,宝鸡、铜川、咸阳、渭南和杨凌的第二产业比重均超过50%,占据主导地位。西安市的第二产业增长较小,主要表现为第三产业比重的上升,城市作为服务中心的地位有所加强(如表6-11所示)。

三、关中—天水经济区的空间分布格局

21世纪以来,随着投资驱动经济的增长,关中—天水经济区形成以西安为中心的空间结构,且周边城市工业化进程加快。

第一,从第一产业分布来看,毗邻西安的咸阳市是农业比重最高的地区,且在关中—天水经济区中所占第一产业份额从2000年到2012年还有所攀升,由占比26.8%升至28.7%。西安市也聚集了较大比重的第一产业,2012年占到19.9%,但2000—2012年下降3个百分点。另一毗邻西安的渭南市也有较大比重农业聚集,2012年占到整个区域的18.3%(如表6-12所示)。

第二,从第二产业分布来看,西安市是工业聚集中心,2000年汇聚关中—天水经济区45.4%的第二产业;2012年比重下滑6.5个百分点,但仍高达38.9%。与西安的工业地位下降相对,周边的咸阳、渭南,以及宝鸡所聚集工业有所攀升,其中,2012年,宝鸡取代咸阳成为第二大工业城市,占关中—天水经济区工业比重的18.5%;渭南所聚集工业比重上升幅度最大,由2000年聚集9.9%的份额上升到2012年的12.6%。

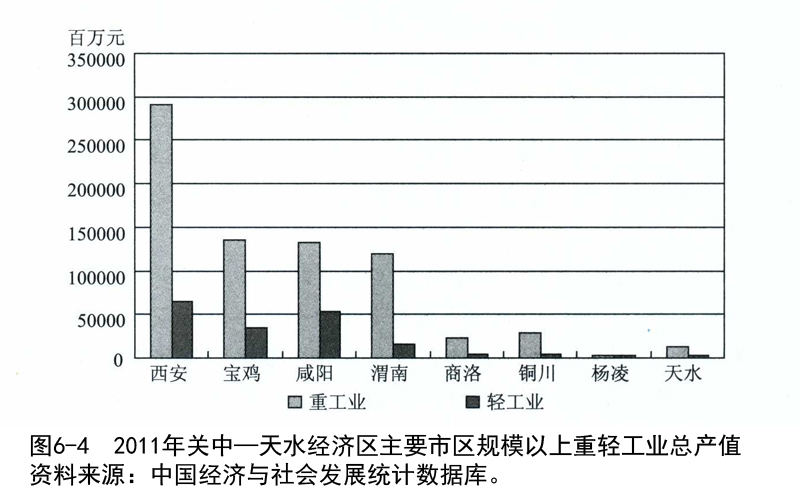

从各城市所聚集工业的类型来看,关中—天水经济区的工业城市主要发展重工业,轻工业比重相对较小,其中,2011年,西安的规模以上重工业规模最大,总产值为2906亿元,宝鸡、咸阳和渭南的规模以上重工业总产值在1300亿元左右,其他城市的工业份额都相对较小(如图6-4所示)。

第三,从第三产业分布来看,西安市不仅是服务业比重最高的城市,而且进一步强化服务业聚集,2000年,西安聚集关中—天水经济区52.8%的服务业,到2012年,该份额上升7个百分点,显著提升到59.8%。其余除了商洛和杨凌区第三产业份额有微弱上升外,宝鸡、咸阳、渭南的服务业份额有所减少。西安的中心城市地位趋于强化。

第四,从关中—天水经济区的对外贸易分布来看,西安成为外向型经济绝对聚集的区域,2002年,经济区84.7%的贸易额在西安完成,2011年该比重上升至85.7%。西安也成为关中—天水经济区中外资流入最集中的城市,2011年,约88.8%的实际使用外资流向西安(如表6-13所示)。

第五,产业聚集带来相应的人口流动,西安在进一步集聚服务业过程中,吸引更多人员流入。2000年,关中—天水经济区25.2%的人口聚集于西安;2011年,该比重上升到26.5%。其余地区除咸阳和杨凌在2000年至2011年有小幅人口流入,其余城市的人口都呈现流出状态(如图6-5所示)。

第六,西安为区域经济活动中心,但地位有所下降。从关中—天水经济区GDP分布来看,西安所占份额由2002年的48.4%下降到2012年的45.3%,但仍然占据绝对主导地位。此外,除天水所占份额也有0.5%的下降外,其他城市GDP占整个地区的比重均有所上升(如图6-6所示)。

总体来说,关中—天水经济区正在经历西安中心城市的服务业聚集、周边城市分别呈现工业聚集或农业聚集的过程,城市群的互补和协同能力有所提升。

四、西安与关中—天水经济区转型升级的形势与选择

1.西安与关中—天水经济区转型升级的形势

西安作为关中—天水经济区的核心城市,虽然近年来其总体经济规模不断增加,产业结构趋于优化,关中—天水经济区的城镇化也取得显著发展成就,但西安在关中—天水经济区中的“核心”功能仍需强化,其主要表现在经济总量和人口规模偏小,与其他地区固定资产投资差距呈现缩小趋势,经济开放度偏低,实际利用外商投资偏少,三次产业结构仍需优化等方面。

因此,西安在建设国际化大都市、引领和辐射关中城市群、带动关中—天水经济区转型升级过程中面临严峻形势。如何按照国务院批准的《关中—天水经济区发展规划》把大关中建设成为“全国内陆型经济开发开放战略高地”,“特别是加大向西开放的力度,拓展向西开放的广度和深度”,西安需要依托丝绸之路经济带将自身发展与关中—天水经济区的转型协同起来,沿着丝绸之路经济带进一步向西拓展经济腹地,加快地区优势产业的分工和集聚,加大地区产业协调力度和分工深化水平,从而强化自身在关中—天水经济区中的“核心”功能。

2.转型升级的政策进展

打通亚欧大陆桥,连接太平洋与大西洋,发挥西安国际港务区和咸阳国际航空港作用,依托欧亚经济论坛和欧亚经济论坛综合园区,进一步加强亚欧合作,贯通丝绸之路经济带,全面实现欧亚经济论坛的目标③。在欧亚经济论坛举办的专题活动“欧亚大陆桥物流合作分论坛”上,西安市副市长、西安国际港务区党工委书记韩松呼吁,建立新欧亚大陆桥国际协调机制,通过设立由沿桥国家特别是中亚国家参加的、高层次的“新欧亚大陆桥国际运输协调委员会”和在西安设立亚欧经济与贸易合作组织,使西安发展成为亚欧大陆的经济首都④。

西安国际港务区管委会主任强晓安指出,“西安正全力建设丝路带上最大的国际中转枢纽港口,已与上海港等九大港口成为战略伙伴,充分发挥综合保税区的作用,强化西安在丝路带中的重要地位”。西安正在加速推进“长安号”国际班列的开通,通过“一干两支”连接西安到荷兰、中亚以及莫斯科,构建与中亚合作的便捷平台⑤。

2014年1月6日,国务院正式批复同意设立陕西西咸新区,提出把西咸新区建设成为我国向西开放的重要枢纽、西部大开发的新引擎和中国特色新型城镇化的范例⑥。西安市也已出台《关于加快建设丝绸之路经济带新起点的实施方案》,着力打造丝绸之路经济带开发开放高地和金融商贸物流中心、机械制造业中心、能源储运交易中心、文化旅游中心、科技研发中心、高端人才培养中心⑦。2014年3月5日,在十二届全国人大二次会议上,贾旭芝提出在陕西省设立丝绸之路经济带西安自由贸易园区,通过创新体制机制和合作发展模式,促进经济带内跨境经贸合作,提升内陆地区对外开放水平⑧。

3.参与丝绸之路经济带助推转型升级的路径选择

作为关中—天水经济区和丝绸之路经济带沿线最大的中心城市,西安在关中—天水经济区城市群中的重要作用不言而喻。借力丝绸之路经济带建设,实现自身和关中—天水经济区协同转型,成为西安和陕西、甘肃的重大现实选择。其主要内容包括:

第一,以构建完善的区域合作机制为制度保障,搭建一体化的区域合作平台,强化关中—天水经济区的区域协同能力。

关中—天水经济区包括陕西和甘肃两省不同行政区域,由于制度和体制的原因,资源要素自由流动往往会带来省际关系问题,即存在行政管理的边界限制与区域经济活动一体化之间难以克服的矛盾和冲突。这就需要借鉴国外跨区域政府治理经验,协调好经济区与行政区之间的关系,携手搭建一体化的区域合作平台,必须构建和完善区域合作机制和治理体系⑨。包括构建利益协调、激励约束、信息沟通、政策合作、监督保障和应急联动等机制⑩,使区域合作常态化和机制化,从而强化关中—天水经济区一体化水平。

西安作为关中—天水经济区的核心城市,在参与丝绸之路经济带建设过程中,必须积极构建完善的区域合作机制,强化关中—天水经济区内外的分工协作。一要依托陇海兰新经济促进会,加强西安与丝绸之路经济带沿线各城市的合作交流;二要依托上海合作组织,加强西安与中亚各国的合作交流;三要依托欧亚经济论坛,加强西安与欧盟各国的合作交流;四要考虑成立跨行政区域经济合作组织,从多个层面实现协调和维护区域内外各方的利益。

第二,以完善交通基础设施建设和加强产业集聚为着力点,提升关中—天水经济区的软硬件通达性,带动企业总部、资本、金融机构向中心城市集聚。

目前,联合国开发计划署正在复兴“丝绸之路”,西安应抓住机遇,加强交通基础设施投资力度,积极推动丝绸之路经济带沿线铁路高铁化、高速公路网络化,推进通信基础设施的互联互通。完善铁路、公路和航空物流功能,加强与沿海港口合作,实现面向东西海陆双向开放,将中国东西部合作与投资贸易洽谈会升级为欧亚合作与投资贸易洽谈会。加强西安国际港务区和咸阳国际航空港引领和辐射作用,将西安国际港务区建设成为中国西部最大的现代服务业示范园区,打造中国内陆最大的交通通信中心和丝绸之路经济带国际交通枢纽。加快西安国际港务区、综合保税区和金融商务区建设,聚集金融服务机构,着力将西安打造成为丝绸之路经济带金融与物流商贸中心。

第三,以建设关中—天水经济区城市群为载体,强化西安在城市群中的“核心”功能,协调好其与外围城市之间的功能定位。

西安作为亚欧大陆桥经济带的“心脏”城市和关中—天水经济区的“内核”,应举省市之力实现“小西安”的换位,建设以大西安为中心的大关中城市群(11)。在建设丝绸之路经济带的大背景下,以建设关中—天水经济区城市群为载体,强化西安在城市群中“核心”功能。一方面,重新对西安的城市功能进行定位,明确关中—天水经济区城市群中产业发展方向和空间布局,实行产业和空间导向“双重调控”,不断改善核心城市的软硬件环境和配套服务,降低商务交易成本,吸引高素质人力资本集聚,培育和发展生产性服务业,使西安成为关中—天水经济区城市群的知识、思想和创新的溢出中心。另一方面,外围的专业化城市应注重发挥自身低要素成本优势,积极承接核心城市转移来的制造业,充分利用核心城市知识、技术溢出带来的外部效应,从而提升自身的技术应用效率和制造效率,最终实现城市群“中心—外围”经济架构下不同区域和城市产业结构协同转型。

第四,以打造大西北先进制造业中心为支撑,加强丝绸之路经济带产业互补性,面向中亚、西亚和欧洲市场,建立丝绸之路经济带自由贸易园区。

以西安为中心的关中—天水经济区是全国重要的先进制造业基地,可与西北各省及中亚、西亚地区形成良好的产业互补,制造业提供的先进技术装备和消费品在中亚、西亚市场潜力巨大,应当以打造大西北先进制造业中心为支撑,加大西安高新技术开发区在技术、信息、资金及人才等生产要素方面的支持力度,加强丝绸之路经济带产业的互补性和协同性。

目前,西安国际化大都市正处在全面建设的关键阶段,作为丝绸之路起点城市及欧亚经济论坛承办城市,其有基础、有条件成为中国与欧亚各国的交通枢纽、贸易通道和经济走廊(12)。通过将西安打造成为丝绸之路经济带的商贸中心、金融中心、物流中心、科技创新中心和人才中心,使西安成为丝路经济带的核心城市。此外,建设以现代服务业为特色,集“制造业加工区、物流产业园区、西部生态金融中心”为一体的丝绸之路经济带西安自由贸易园区,不仅有利于陕西自身经济更好地发展,而且有利于推进西部大开发战略的实施,加快我国内陆地区对外开放步伐,促进关中—天水经济区经济转型升级。

①国家发展改革委关于印发关中—天水经济区发展规划的通知[EB/OL].中央政府门户网站,2009-07-04.

②李忠民,霍雪喜.欧亚大陆桥发展报告(2011—2012)[M].北京:社会科学文献出版社,2012:209.

③打造国际知名合作论坛,助推丝绸之路经济带发展[N].西安日报,2013-09-30.

④把西安建成丝路经济带的经济首都[EB/OL].中国丝路网,2013-10-31.

⑤建设丝绸之路经济带,西安将争取建立自由贸易区[N].西安晚报,2013-10-23.

⑥国务院关于同意设立陕西西咸新区的批复[EB/OL].中央政府门户网站,2014-01-10.

⑦樊维斌.陕西建设丝路经济“五个新起点”[EB/OL].中国丝路网,2014-01-22.

⑧建议设立丝绸之路经济带西安自由贸易区[EB/OL].中国经济网,2014-03-12.

⑨任宗哲.关中—天水经济区建设中合作机制构建刍论[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2010(1):111.

⑩王维平,刘书明.扩大对内开放与跨行政区域经济合作的机制构建[J].甘肃社会科学,2011,(4):222.

(11)张宝通,孙笃信.西安在关中—天水经济区建设中的龙头带动作用[J].西安财经学院学报,2008,(6):71.

(12)魏民洲.争当共建丝绸之路经济带的排头兵,开创西安国际化大都市建设新局面[N].人民日报,2013-09-25.

丝绸之路经济带发展报告2014/马莉莉,任保平编著.-北京: 中国经济出版社, 2014;