丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

4.3 联姻结亲制度

作者:陈鹏

清政府与东北亚地区特别是黑龙江流域少数民族之间通过联姻结亲、贡貂与赏赐等制度,维系了中央政权与边疆少数民族的密切关系。

联姻结亲制度是封建统治者长期实行的一种战略性政治措施,一种独具特色的少数民族管理政策。清朝政府对黑龙江流域少数民族的联姻结亲制度借鉴过去的历史经验,在各个方面都趋于成熟,对加强少数民族管理、维护祖国统一、促进民族融合、推广先进文明都起到了积极的促进作用。从婚礼的形式、过程细节、目的、意义等方面对这个时期的联姻结亲制度进行考察将有助于对清代民族政策的深层理解。

清政府对黑龙江流域各族边民在实行边民姓长制、贡貂赏乌林制度的同时,还实行一种特殊的联姻结亲制度,使他们与内地和朝廷建立起血缘亲戚关系,以加强对边疆地区的管理。和亲的一方是黑龙江流域各族上层人物,被称为“额驸”,另一方是以皇族宗室之女或以民女替代出嫁的朝廷。该制度的实施对黑龙江流域的统一、巩固及管辖起到了举足轻重的作用,产生了深远影响。

4.3.1 入关前的联姻结亲

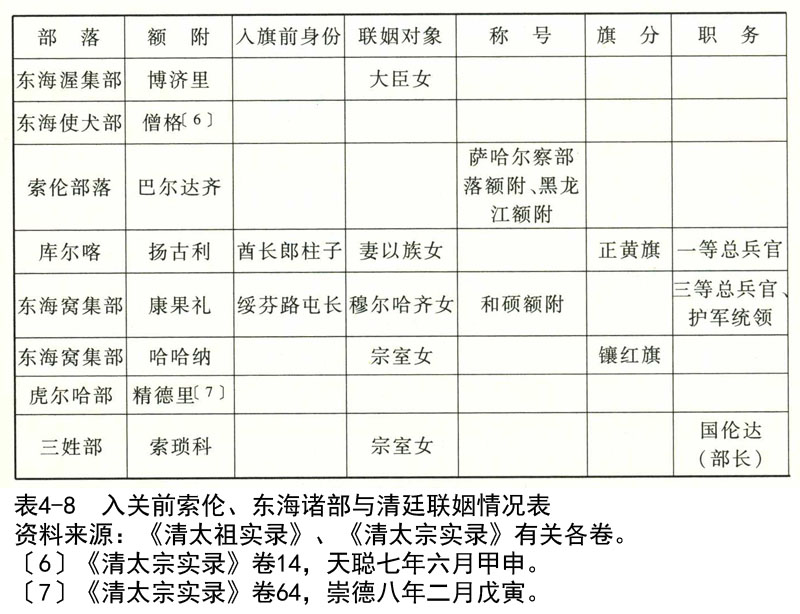

索伦诸部及东海女真各部很早即与清廷建立了联姻关系。万历二十七年(1599),东海“渥集部之虎尔哈路,每岁朝谒。其长博济里首乞婚,上嘉其率先归附,因以大臣女六,配其六长”。〔1〕清太宗时,三姓部首领索琐科、觉奇纳、塞宁额、奥里喀、羌图礼等相继成为额附。〔2〕索伦部巴尔达齐归附后,被称为“索伦部落萨哈尔察地方额附”〔3〕、“黑龙江贡貂额附”〔4〕等。崇德二年(1637),“东海虎尔哈部落分齐喀及俄莫什与其妻,携马四匹来归……给分齐喀妻室”。〔5〕

4.3.2 入关后的联姻结亲

入关后,清政府继续推行联姻政策。〔6〕顺康之际,三姓部额附即达9人〔7〕之多,可见三姓部与清廷关系非比寻常。杨宾《柳边纪略》中记载三姓“头目皆尚少主”〔8〕,又以“少主合亲惯,乘舆出塞门”〔9〕比附。实际上,“合亲”之妇女并非“少主”多是普通民女或旗人养女等,“尚少主”之额附也多是普通噶珊达或子弟等。然而正是这种名实不符的联姻却将清政府与东北边疆诸部在政治上结盟,并在各部首领配合清政府统一东北及东北地区满洲八旗编设过程中发挥了积极作用。

清政府对东北边疆特别是黑龙江流域各部族实行联姻结亲,早在入关之前就已经开始了。将皇族宗室之女嫁给边陲各民族的头人,这是清朝统治者在统一及管理黑龙江流域过程中“树羽翼于同部”,扩大自己实力的重要措施之一。黑龙江上游索伦头人巴尔达齐、下游虎尔哈部落克宜克勒氏头人达尔汉等,就是当时著名的“额驸”〔10〕。他们在促进黑龙江流域的统一及对黑龙江流域各族进行管辖的过程中,起到了不容忽视的作用。

《尼布楚条约》签订后,东北边疆地区从战争的动乱中恢复安定。“康熙中以鱼皮(赫哲)等部俗荒陋,令其世娶宗室女以化导之,岁时纳聘。”〔11〕清代对黑龙江流域各族的联姻结亲制度从康熙朝中期起大力推行,并形成完整的制度,而以乾隆、嘉庆时期最为兴盛。

4.3.2.1 聘礼

清政府规定,边民不论姓长、乡长、子弟或白人,只要筹足一份贵重的聘礼,呈报皇帝钦准后,即可联姻结亲。聘礼都是珍贵的皮毛,包括:“黑狐皮二张、九张元狐皮之褥子二、九张黄狐皮之褥子四、十七张貂皮之皮筒子十二、貂皮一百张。”〔12〕其中黑狐皮最为珍贵,也最难捕得,一张黑狐皮在乾嘉时期大约合白银40两。其次是元狐皮,一张价银为8两左右。再次是貂皮,一张普通貂皮价银为1两左右。总计一份聘礼共需黑狐皮(多数以2张白珍珠毛狐皮折合1张黑狐皮)2张、元狐皮18张、黄狐皮36张、貂皮304张,其总价值至少在白银800两以上。这些聘礼全部由政府“循例收取”,交给负责管理皇室财产的内务府广储司收藏。

4.3.2.2嫁妆

清政府对娶妇之边民“霍集珲”,嫁出之宗女“萨尔罕锥”,都有丰厚的赏赐和嫁妆。清政府接纳昂贵的聘礼,但同时也由内务府陪送一份颇为丰厚的“嫁妆”。如乾隆五十八年(1793)八月初五日,《三姓副都统额尔伯克为赫哲人进京娶妻事咨吉林将军衙门》文书记载了清政府赏赐给“霍集珲”和“萨尔罕锥”的物品,按照规定,赏给“霍集珲”的有:“蟒缎无扇肩朝衣、缎袍及大缎褂各一,绸衬衣一套、毛青布衬衣一套,插有弓矢之股子皮撒袋一,系有嵌银垂饰及手帕荷包之腰带一,凉帽一。”赏给“萨尔罕锥”的有:“捏摺女朝褂、立蟒缎袍及大缎褂各一,缎衬衣一套,无花青缎袍褂及绸袄一套,毛青布袍及衬衣一套,镶银花之凉帽一,鞓带一,缎裙三,毛青布裙二,毛青布八十,做帐子用每块七尺之白布五块,针五百,线三十绺,梳子十,篦子十、带子五十副,钮子二十,包头二十,零碎一扎两扎之缎补丁块一皮箱。”另外还有“缎被裖一套,小花被裖一套,毛青布被裖一套,银项圈一,耳坠五副,赐给夫妻二人备有镶金园鞍头漆鞍连同带饰件辔鞦攀胸韂屉之三等马各一匹,带袜缘绿斜皮之股子皮靴各一双,普通斜皮连袜股子皮靴各一双”,供他们途中乘用。嫁妆中还有“人二对,牛二,犁铧及犁镜一副”。这份嫁妆不仅日用俱全,而且还带去边疆地区农业生产所需的劳动力、耕牛和犁铧工具。清政府规定,这些嫁妆全部由政府供给。“无扇肩朝衣、捏摺女朝褂、立蟒缎袍、撒袋等,由(盛京)工部领给。弓矢,由兵部领给。赐给萨尔罕锥娘家之银五十两及马匹,由臣部发给。牛及犁铧、犁镜,咨行盛京户部发给。”〔13〕嘉庆八年(1803)九月初三日,《三姓副都统斌静为赫哲人进京娶妻事咨吉林将军衙门》文书也记载了清廷赐给“霍集珲”和“萨尔罕锥”同上述记载相同的物品。〔14〕这些丰厚的赏赐和嫁妆经由东北亚丝绸之路运往黑龙江下游地区,也充分反映了清政府对与东北亚边陲各族联姻的高度重视,这些物品对于当时还以渔猎为生的边疆各族人民来说,无疑具有重要的意义。

4.3.2.3 婚礼

清朝与各族边民的联姻不是普通的民间嫁娶,而是具有鲜明的政治色彩。与边民联姻,清政府视为安边大事而极为重视,如乾隆、嘉庆时期的5次联姻,都是先由宁古塔或三姓副都统呈报,经吉林将军题奏,最后要经皇帝钦准,严格按照联姻制度进行。边民娶亲仪式要隆重举行。在验收聘礼后,“由领侍卫内大臣引见后给婚”,婚礼在京师举行,由礼部主持操办。边陲各族进京纳妇之边民,携带聘礼,经由驿站,长途跋涉,来到京师。起初一般是冬季起程,春季到达。因春季为天花流行季节,而且初到京师的边陲居民,水土不服,易于生病甚至死亡;为此,乾隆四十年(1775),乾隆皇帝特下谕旨:“嗣后凡有赫哲费雅喀人欲来京进贡纳妇者,不可使其仍如前延至冬季启程来京,务必于七、八、九月凉爽季节前来,并饬该管地方从速照例为其办理纳妇事宜,然后遣回原籍。如此,则于彼等身体颇有裨益也。”〔15〕他们进京途中,政府供给“驿站牛车一辆,派两名兵丁护送,并发给路途吃食”。到京后,由礼部、光禄寺设宴款待,举行隆重的婚礼仪式,完婚后仍经驿站返回,途中由沿途官员设宴款待。来回沿途所需车辆、吃食,由政府“循例供给”,并派兵护送。各族边民与清朝联姻,到京师重地举行婚礼,这固然要经受长途跋涉之苦,但礼仪之隆重足以显示此事之重大。清初流放在宁古塔的边塞诗人吴兆骞在诗中写道:“娥娥红粉映边霜,细马丰貂满路光。朱幕漫传翁主号,黄眉争识内家妆。空怜拂镜凝花态,莫为无裈笑粉郎。千载奉春遗策在,玉颜那更怨龙荒。(按:时以妇女赐海东诸首领,边人谬以皇姑称之,其俗男女皆不着裈)”〔16〕这是作者以亲身经历对康熙年间内地姑娘远嫁东北边疆时的隆重热闹场面作了生动的记述。每次联姻活动都要轰动边疆地区,足见联姻对边民影响之大。

4.3.2.4 “皇姑”与女婿

清政府联姻的所谓宗女,多为“吉林将军预购民女代宗女,乘以彩舆嫁之云”。〔17〕内地这些民女以皇室“宗女”的身份嫁到黑龙江边疆各部族后,“其部甚尊奉”,称为皇姑,满语音译称为“萨尔罕锥”〔17〕。迎娶“萨尔罕锥”的女婿,满语称为“霍集珲”〔18〕。据乾隆五十六年(1791)的贡貂清册档案记载,当时生活在黑龙江流域下游的“萨尔罕锥”有10名。嫁到这10个姓氏中的“萨尔罕锥”几乎布满了整个黑龙江下游两岸的边疆地区,这显然是清政府的精心安排。乾隆末年,赛玛尔姓与部尔哈勒姓中的2名“萨尔罕锥”相继故去,但嘉庆八年(1803)在赫哲乌扎拉姓中又增加了1名,因此,这一地区的“萨尔罕锥”仍有9名之多。道光二十一年(1841),又有6名“萨尔罕锥”先后故去,后再没有联姻结亲的记载。显然,随着清朝的衰落,联姻活动也停止了。〔20〕

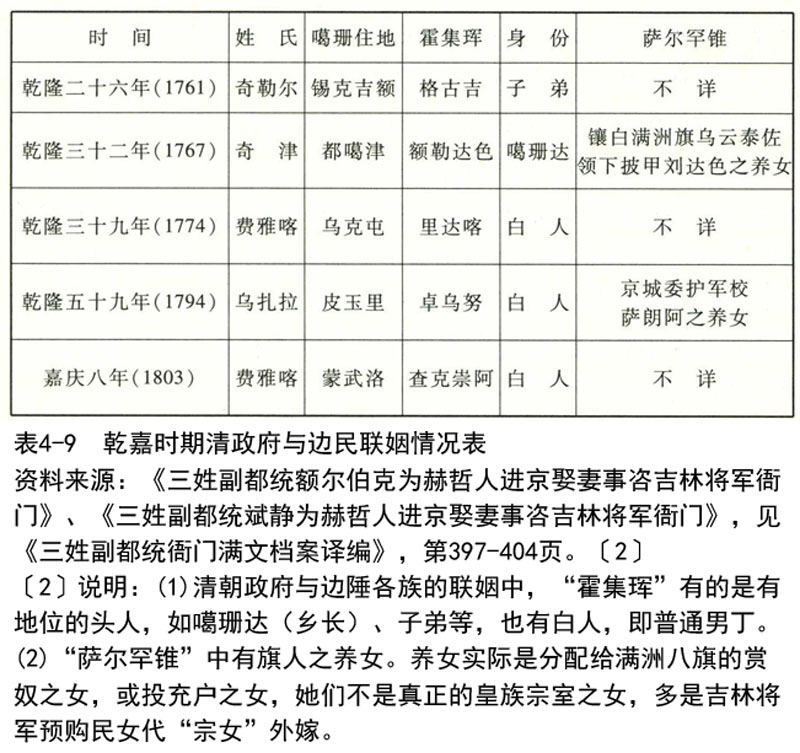

三姓副都统衙门在乾隆五十九年(1794)、嘉庆八年(1803)给吉林将军衙门的2份呈文中,对乾嘉时期的5次与边民联姻作了详尽的记载,详细情况见表4-9。

4.3.2.5 “萨尔罕锥”的贡献

第一,在封建社会中,聘礼之高显示了新娘的尊贵。虽然嫁出的是普通民女,但“娘家”却是清政府。从聘礼之高、嫁妆之丰厚、婚礼之隆重,都说明联姻绝非是一般的民间婚姻嫁娶,而是一项重要的政治活动。整个联姻过程中无不贯穿着教化之意,是为了教化赫哲等部的“荒陋习俗”。通过联姻密切了黑龙江流域各部族与中央政权及内地的政治、经济、文化联系。

第二,“萨尔罕锥”嫁到边疆地区,长期生活在东北各族人民之中,对于民族融合、巩固边疆有着重要作用。她们既是皇室“宗女”,又是清朝管辖下的边疆居民。边民对“皇姑”与女婿极为尊重,故他们地位颇高。姓长、乡长在处理民事纠纷事务时往往要请“霍集珲”参加,征求其意见。他们每年要与边民一起例行参加贡纳貂皮、领取赏乌林的活动,“户纳貂皮一张”,清政府也把他们作为特殊臣民而给予特殊的恩赏。颁赏乌林时,“霍集珲”与姓长相同,“萨尔罕锥”甚至多于姓长,显示了她们作为皇族“宗女”的特殊地位和清政府对联姻活动的重视。

第三,“萨尔罕锥”受到尊奉,在边疆居民中享有特殊地位。一方面是由于她们嫁到东北边疆地区的同时也带去了内地较为先进的生产技术与生活方式,另一方面也显示了她们作为宗室女的尊贵地位。因此,这种“尊奉”实质上反映了边陲各族居民与内地和清政府的密切关系。这种联姻制度,对于边陲各族的经济、文化等方面的发展,对于各民族间的交往,对于巩固国家的统一,都起到了积极作用。

在我国漫长的封建社会中,将皇族宗室女嫁给边疆少数民族头人为妻,历代有之,并非始于清朝。联姻制度是实行“羁縻”政策、加强对边疆地区统治及民族管理的重要措施之一。与清朝的满蒙联姻不同的是,满族与蒙古王公贵族之间进行的联姻是双向的,而与黑龙江流域少数民族之间的联姻则是单向的,其意义及影响远没有满蒙联姻那么明显,但在维护民族团结、密切清政府与黑龙江流域各族政治、经济联系等方面的作用仍不容忽视。实质上,和亲政策是对当地各族上层人物的一种笼络、安抚政策。清朝统治者试图以联姻结亲的形式,用血缘关系来建立和加强边疆少数民族同中央在政治上的隶属关系,也不失为一种有效的管理制度及手段。因此,联姻结亲制度在清代的少数民族管理及民族政策中占有重要的地位,该制度巩固了黑龙江流域各族边民同中央的纽带关系,使清朝对黑龙江流域少数民族的管理更为积极有效。〔21〕

附录之满文公文译文〔22〕

副都统衙门劄寄姓长陶、鄂罗标乡乡长赤库尔丹吉等:为谕知事,准三月十二日将军衙门来文称,据户部所呈,乾隆四十年三月初一日大学士领侍卫内大臣忠勇公等手谕,乾隆四十年二月初五日恭奉上谕:“历来赫哲、费雅喀等人来京师者,多未出花。惟彼等体质固弱,远地来京进贡纳妇,尚未出花,情实可愍。彼等自原籍来京,路途极为窎远,惯例多于冬末春初抵京。而京师于冬春之交,正值天花流行,于此辈不利。宜揣度寒暑,于凉爽季节来京,从速办理,纳妇后遣归可也。为此谕知吉林乌拉将军,嗣后赫哲、费雅喀等来京进贡纳妇者,毋庸延至冬季来京,以择七、八、九月之凉爽季节为宜。着所管地方迅速依此办理,纳妇后即遣归本籍,则于彼等身体利莫大焉。钦此。”等因奉此,行文宁古塔、三姓副都统衙门,晓示赫哲费雅喀、库页费雅喀等处,嗣后有欲上京进贡娶妻者,务于七、八月凉爽时节来京为要。希遵照办理。钦奉上谕,尔等库页费雅喀人等有欲进京纳贡娶妻者,宜提早行期,于七、八、九月凉爽期间抵京为要。为此晓谕,周知。

乾隆四十年(1775)三月二十日

〔1〕《清太祖实录》卷3,己亥年(万历二十七)正月壬午。

〔2〕关嘉录,佟永功,关照宏:《天聪九年档》,天津古籍出版社1987年版,第187页。

〔3〕《清太宗实录》卷28,天聪十年四月庚辰。

〔4〕《清太宗实录》卷45,崇德四年春正月丙子。

〔5〕《清太宗实录》卷39,崇德二年十一月戊子。

〔6〕参见陈鹏:《清朝对黑龙江流域少数民族实施联姻结亲制度述论》,载于《通化师范学院学报》2006年第3期,第106-107页。

〔7〕如三姓部长库力甘额附、乌苏里江口德辛噶珊内葛姓首领札郭络额附等。

〔8〕〔清〕杨宾:《柳边纪略》卷3,载杨宾等撰:《龙江三纪》,黑龙江人民出版社1985年版,第77页。

〔9〕〔清〕杨宾:《柳边纪略》卷5《宁古塔杂诗十九》,载杨宾等撰:《龙江三纪》,第153页。

〔10〕《清太宗实录》卷44,崇德三年十二月癸巳。

〔11〕〔清〕魏源:《圣武记》卷1《开创·开国龙兴记一》,中华书局1984年版,第13页。

〔12〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆泽编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第398页。

〔13〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第399页。

〔14〕辽宁省档案馆,辽宁社会科学院历史研究所,沈阳故宫博物馆译编:《三姓副都统衙门满文档案译编》,辽沈书社1984年版,第401页。

〔15〕关嘉录,张锦堂,王桂良:《乾隆四十年库页岛满文文件翻译订正》,载中国社会科学院历史研究所清史研究室编:《清史论丛》第三辑,中华书局1982年版,第242页。

〔16〕〔清〕吴兆骞:《吴兆骞集》,《秋笳后集》卷7,《诗六·<杂感>又》,载李兴盛,安春杰主编:《何陋居集》(《黑水丛书》6),黑龙江人民出版社1997年版,第491-492页。

〔17〕〔清〕魏源:《圣武记》卷1《开创·开国龙兴记一》,中华书局1984年版,第13页。

〔18〕萨尔罕锥,满文sarganjui之音译,意为“少女”,当地称为皇姑,地位甚高。此处指下嫁到赫哲费雅喀人处的满洲旗人之女。

〔19〕霍集珲,满文hojihon之音译,意为“女婿”,此处指往京城聘娶满洲旗人之女的赫哲、库页费雅喀人。

〔20〕杨余练,关克笑:《清朝对东北边陲民族的联姻制度》,载于《黑龙江民族丛刊》1984年第2期,第44页。

〔21〕参见陈鹏:《清朝对黑龙江流域少数民族实施联姻结亲制度述论》,载于《通化师范学院学报》2006年第3期,第106-107页。

〔22〕〔日〕间宫林藏:《东鞑纪行》,《岛田好〈解说〉》,商务印书馆1974年版,第50页。

路途漫漫丝貂情: 明清东北亚丝绸之路研究/陈鹏著.-兰州: 兰州大学出版社, 2011;