丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

3.16万邦商旅一途通

作者:王蓬

一

谁若到了喀什噶尔,天堂仙女也难使他迷恋,甚至连他可爱的故乡,都会被他忘得精光。

——古穆纳木《喀什噶尔》

早在两千多年前,喀什就因物产丰盛而贸易悠久。

之后的漫长岁月,喀什因地处塔克拉玛干大沙漠西部尽头,沿沙漠北部边缘,经库尔勒、阿克苏的丝路北线与沿沙漠南部,经若羌、且末、和田的丝路南线均在喀什交会,再向西翻越帕米尔高原,则通阿富汗、伊朗,连接阿拉伯世界;往南则是佛教发祥地印度与巴基斯坦。可谓“万邦商旅一途通”。喀什因地处要冲,故成为丝绸之路一颗璀璨耀眼的明珠,是极为重要的物资聚散周转地。

在宋时,喀什是维吾尔人的祖先回鹘人建立哈剌汗王朝的都城,是天山南北的政治、经济、文化中心。同时,又是伊斯兰教在新疆的发祥地。种种原因都使喀什成为古代西域最大的城市,商贾云集,市井繁荣。以至于在相当长的岁月中,许多阿拉伯商人都只知西域有喀什噶尔,而不知道有乌鲁木齐。乌鲁木齐是在上世纪初取代伊犁成为新疆首府以后,才迅速发展起来的。就连城市名字也是建国后才由迪化更为今名。

若与年轻现代的乌鲁木齐相比,喀什噶尔就显得悠久古老,几乎是塔里木盆地古老历史浓缩的一个焦点,而能体现这一特色的则首推喀什大巴扎。

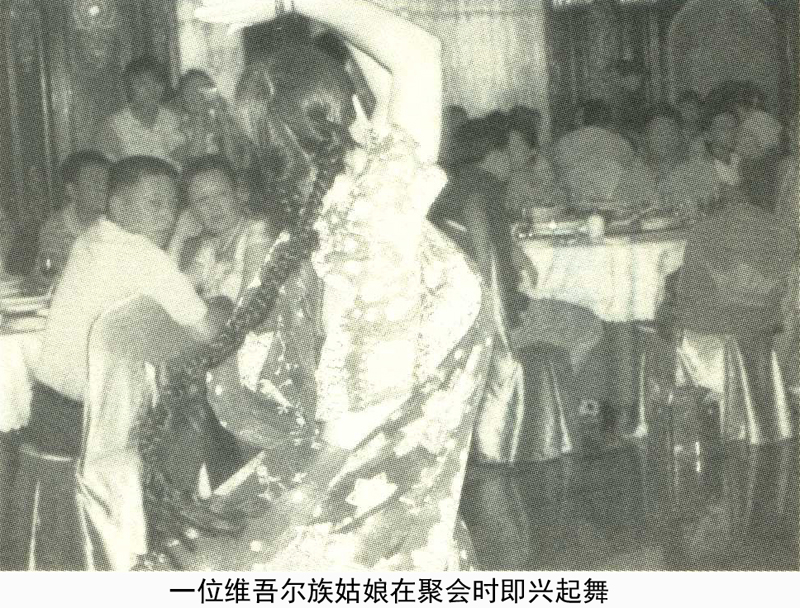

巴扎是维语集市或买卖的意思。新疆天山南北分布着大大小小的巴扎,几乎所有的土特产品、生活用品,大至牲畜车辆、小至茶砖针线都要通过巴扎进行交易。而巴扎也最能充分表现浓郁的维吾尔族风情,最富于生活的色彩与情趣。巴扎一般都选择临近城郊的荒地,河滩,抑或就设在生着几株胡杨古柳的戈壁滩上。曾见着一篇文章描写巴扎盛况:正午时分,巴扎人山人海,热气腾腾,明晃晃的太阳升到当顶,朗耀的光芒把天山下的大巴扎扬起的尘土都照射得无比清晰。交易达到高潮时,突然,人海之中,有人弹起激昂热烈的热瓦甫,只有两根琴弦却粗犷响亮,立时有人和弦高歌,歌声悠扬而欢乐。一时间,大巴扎上所有的男男女女都停止了买卖交易,齐声高歌。而热情奔放的维吾尔族姑娘和小伙子们索性跳起舞来,越跳越激烈欢快,越跳人数越多。大巴扎成了歌唱的海洋,舞蹈的海洋。每张神采飞扬的面孔都热得通红,挂着晶莹的汗珠。这一瞬间,把一个能歌善舞的民族的禀赋表现得淋漓尽致。

二

喀什,作为目前南疆最大的城市,又是维吾尔族聚居之地,在赶巴扎上保留着许多古老的特色。在喀什老城区,以艾提尕尔清真寺为中心,辐射出条条商业街,可以说天天都是巴扎日。一踏进这些街道,马上就能感受到上个世纪那古老又特色浓郁的商业氛围。

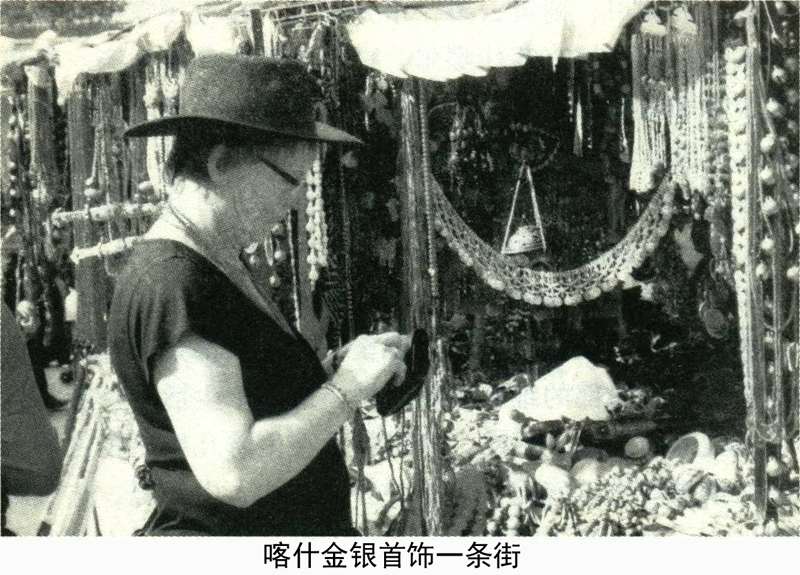

维吾尔族是喜爱帽子的民族,无论男女老少,不管春夏秋冬都要戴顶小帽,所以制作得极为考究精细。上等面料,镶珠缀银,各色图案,若是姑娘所戴,还要再垂吊多条小辫,花花绿绿各式各样,悬挂满整个店铺,珠光宝气,让人目不暇接。最好看的是悬挂着各种乐器的作坊。作为能歌善舞的民族,也最善于使用和制作乐器。大大小小的羊皮手鼓,长长短短的都塔尔,再是马头琴,再是热瓦甫。大小伙计都在忙碌,蓄着大胡子的老板却抱着把长长热瓦甫,弹奏着《拉兹之歌》,摇头晃脑如醉如痴,于是满街都飘扬着中亚音乐。让人难忘的是金银首饰一条街:安江热斯特。也许是首饰灵巧贵重,这条街也显得与众不同。宽不过数米,两边是清一色的不足10平方米的铁皮屋,像积木一样沿街摆开;玻璃柜中清一色的摆着金光闪闪的项链、手镯、戒指、耳环;柜台后面又清一色的是仅两三平方米的作坊。老板同时又是手艺高超的工匠,在熟练又专注地干着活计,在清脆的敲击声和抛光打磨的沙沙声中,又一件精致的首饰被生产出来。每个摊位前都放着一叠彩色画报,仔细翻看,原来是印着各种首饰的广告。顾客若是看中什么样式,可以当场制作。看着整整一条街的摊店和忙碌的匠人让人生疑:夜以继日地生产出这么多首饰卖给谁呢?但只要稍加留意,就会发现每个店铺前都有顾客驻足观看,维族妇女三五成堆地比画指点。还有明显是小两口在挑选婚饰。在喀什的日子我专门留意到,维族妇女不但喜穿丝绸长裙,还非常爱戴各种首饰,几乎每位维族妇女都戴着项链、金手镯,还特别粗大。在色满宾馆门口见到几位上年纪的妇女聊天,竟然都镶着满口金牙,一说话金光闪闪。难怪金银首饰一条街生意那么红火。但最让人迷恋的还是新疆生产的手工艺品,胡桃木雕的围棋盘,刻着阿拉伯经文的铜盘,羊皮手鼓,红铜茶具,尤其是英吉沙小刀,看见就让人眼睛一亮,吸引你去观赏去购买。刀子是维族汉子不可缺少的物件,犹如骏马对于骑手般重要。关键日常切割牛羊肉十分方便,也增添了边塞男子的剽悍。

其实,通向艾提尕尔清真寺的诺尔贝希路、吾斯塘博依路、欧尔达希克路都是维族聚居的商业街,年年月月传承着古老的巴扎。每天傍晚,忙碌了一整天的工匠和生意人又会潮水般涌向艾提尕尔广场,那里的夜市早已灯火通明,会集着数百家小吃摊,几乎集中着维吾尔族的精华名吃。各种香料弥漫,各家笑脸相迎,老板招呼,伙计殷勤,人未到摊,口已生津,不由你不留步,不由你不品尝。羊肉串,咬一口,油汁四流,羊杂碎吃进肚后,齿仍留香,至于米肠子就更让人回味,回味那古老的街道,回味那欢乐的巴扎。

三

在喀什的将近一个月里,逛各类巴扎也将近10次。若论气势规模,风情浓郁,则首推东门外巴扎,即维吾尔族传统的大巴扎。这样的巴扎并非每天都有,而是7天一集,恰巧是每个星期天。仿佛是许多涓涓细流都堵截起来,水蓄到一定高度才开闸放水一般,一到星期天,无论是城里的上班族,还是四乡八里乃至外县的维族老乡,都把需要卖出的东西积攒到了这一天,真可谓全城沸腾。天色刚明,城郊所有通往喀什的胡杨夹道的大路都已是车轮滚滚。高大的骆驼车满载胡杨木料,走得四平八稳;马车尊贵,披着彩绸,挂着铃铛,撑着华丽的车篷,还铺有绣花的地毯,以便招徕顾客。这种车最受外国旅游者青睐,常是五六辆车一串,载着金发碧眼的旅游者团队,成为喀什街头的一道风景。最普通最多的则是毛驴车,毛驴随便,车亦简单,两轮板车即可,却又最为实用。一家老小挤上,小毛驴照样四蹄嗒嗒,跑得欢实。要么满载蔬菜水果,装得又尖又高,让人担心那滚圆的西瓜要滚下来,可始终在晃荡,始终也没有滚下。再是大宗运载的羊只,这一带无论黑白皆是绵羊,养肥了可供屠宰的模样,温顺地伸出头,四下张望,眼睛中尽是迷茫。当然最多的是人,男女老少皆有。最常见的情形是一辆毛驴车载着一家人,戴着小白帽,留着长胡须的老爷子与极富态的老太太坐在车前,车后则是穿红披彩的女儿或儿媳,尽皆喜气洋洋,从四面八方汇流向喀什市东门外,那里有号称亚洲最大的巴扎在等着他们!

四

那天,我本来的计划是参观喀什博物馆。博物馆不大,藏品也欠丰富,一个民族风俗展尚在布置,半个小时就结束了。但好在博物馆坐落在市郊阿瓦提路与塔吾古孜路的交界处,临近吐曼河,已完全是一派维吾尔族乡村田野景象。大片茁壮油黑的玉米,一块块开放着金灿灿黄花的向日葵,缀满葡萄的绿荫笼罩的农家院落,加之不时有穿着鲜艳服饰的维族少妇坐着毛驴车驶过,又恰逢雨后天晴,大团白云在蓝天上飘浮,朗朗的日光照射下来,一切都显得洁净鲜艳,生机勃勃,就像在画报上见到的新疆风光一样。

我欣喜地取出相机,选择角度,却老被牵连不断的毛驴车遮挡镜头。仔细一看,几条乡村大道都是滚滚车流。我以为出了什么事情,一打问,摆摊的维族小伙告诉我:“大巴扎,今天赶大巴扎嘛!”

我于是汇进了赶巴扎的洪流之中,像维族老乡一样兴高采烈。恍然之间,像回到当年务农的年月,一年一度去赶秦岭南麓下盛大的南堂会。那也属于民间传统的物资交流会。许多农村青年不一定去买卖,但也要牵群打浪赶去游逛,去看人,也看热闹,排遣那百无聊赖的寂寞!这时,看着不时在身边驶过的一辆辆毛驴车上嘻嘻哈哈的维族男女,老人高兴得胡子都翘起,小伙子们也一脸自得,把鞭子抽得山响,顿时让人感受到生活在这塞外边城维吾尔族群众的生活乐趣!

远远的,一股沉闷的嘈杂声浪涌来,一定快到大巴扎了。首先看到的是一个奇大无比的土场,密密麻麻停放着毛驴车、马车、骆驼车。驴叫马嘶,弹蹄打滚,尘土飞扬,一派欢腾,真正是塞外才能见到的景象。

越过停车场,便算进入了大巴扎。人群一堆堆,一伙伙,凡有空的地方就挤满了人,黑压压地组成一条宽阔的人的河流,无止境地伸向远方。据说最多时有十多华里长,高峰时有近十万人。

牲畜是大巴扎上的大宗交易。成群的绵羊、高大的骆驼、毛色闪亮的马匹、仰脖长叫的毛驴,使牲口巴扎显得生机勃勃,很有看头。一个人赶来了一群羊,马上就有一伙人围上去,看羊的毛色、品种,捏肉摸膘,然后,在袖筒里比画,讨价还价。没有言语,只有动作,买卖不成,摇摇头走开,别的人再去议价。没有人争吵,没有人红脸,看上去乱糟糟的人流却有约定俗成的规矩来规范,把人带进一种原始古老的意境。

在大巴扎上随着人流徜徉,还真能见到许多古老的营生。一爿铁匠铺,专门给骡马毛驴钉掌,锤声叮当,炉火正旺,几条汉子正拉着一头毛驴钉掌。一长溜儿码得高高的箱子,外边全用银色和金色的巴旦木无花果叶脉花纹装饰,让人联想到阿里巴巴山洞装金银财宝的箱子。让人大开眼界的还有水果,南疆本是水果荟萃之地,库尔勒香梨、和田葡萄、喀什鲜桃皆有名气。一下集中到大巴扎上,让人见识到什么叫堆积如山。道路其实是广场,一家挨着一家,西瓜、哈密瓜堆积得比人还高,葡萄、鲜桃成篓成筐,桃子又大又鲜,红艳艳的能滴出汁来。至于桃干、杏干、葡萄干全是用麻袋装,摆得像长蛇阵。再是临时搭起的饮食摊也尽皆展示着边城巴扎的豪放。大锅、大盆、大碗,大锅里翻滚着羊杂碎,油锅里炸着大麻花,高高堆放的手抓羊肉,无不热气腾腾,香气扑鼻,让人馋涎欲滴。

“万邦商旅一途通”。真正能够体现喀什大巴扎气派规模与国际地位的,则应首推中亚国际贸易中心,这里也是整个喀什大巴扎的中心。有几十个商业大棚,容纳着数以千计的固定摊位,按行业划分成丝绸、百货、手工艺品、新疆土特产品,还有大量中西亚国家的产品。印度丝毯,阿拉伯国家纱巾,巴基斯坦雕花铜瓶,吉尔吉斯斯坦等草原国家的毛皮与乳制品,俄罗斯的照相机与望远镜……在这儿也全成堆摆放,融进了喀什大巴扎的做派。

给人印象至深的除了各种货物与营生,再就是大巴扎上的人。维吾尔族妇女由于能够承担各种劳动而地位较高,有许多妇女在大巴扎上做买卖,成群结伙提着酸奶,也有卖水果与饮食的。间或还能看见五六个妇女一行,用头巾把面孔遮得严严实实,像阿拉伯国家的妇女那样。

在大巴扎任何一宗买卖四周,都有许多人围观。大都是维吾尔族男人,留着小胡子,戴着小花帽,脸上悠然自得,还有种闲散的幽默。我对喀什朋友说起这种印象时,他们说是。很多维族男子,不做买卖也逛巴扎,牵头毛驴不一定买卖能来10次,关键是巴扎能使他打发掉光阴,也能够带来欢乐。维吾尔族群众是离不开巴扎的,其实任何民族都离不开“巴扎”。喀什大巴扎已经沸腾了许多个世纪,还将继续沸腾下去,带着它无穷的欢乐与魅力。

从长安到罗马——汉唐丝绸之路全程探行纪实(下卷)/王蓬.-西安: 太白文艺出版社, 2011 ;