丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

4.7牛羊绕塞忆昭君

作者:王蓬

仙娥今下嫁,骄子自同和。

剑戟归田尽,牛羊绕塞多。

——唐·张仲素

楚地秀女

褒姒、西施、虞姬、貂蝉、赵飞燕、杨玉环、卓文君、王昭君……这些隐藏于历史深处,倾城倾国的绝色女子,几乎都有着缠绵悱恻,让人扼腕长叹的故事;都牵连着一个兴亡盛衰,风云激荡的时代。比如王昭君,就在长达几个世纪的汉匈争战中,扮演过重要角色。

汉匈之间的战争,可追溯至春秋战国。历史典故“烽火戏诸侯”中,灭掉西周的犬戎,便是匈奴的一支。秦汉之际,汉匈边境战火不熄,迫使西汉王朝由开国之初的“和亲纳贡”到武帝时期的反击,历经“河南之战”、“河西之战”、“漠北之战”三大战役,汉王朝反击匈奴,方取得决定性胜利,后拓疆西域,开辟丝路,进入国力强盛时期。相比之下,匈奴接连遭受沉重打击,王廷退往漠北,并引发内乱,形成“五单于争立”,即五股势力争夺汗位的局面。其中呼韩邪部决定“称臣事汉”,即投降汉朝向汉皇称臣。率领其部落越过大漠游牧于阴山,即今内蒙古呼和浩特一带,呼韩邪单于则亲自到长安拜见汉宣帝。昭君出塞和亲便是发生于这期间的一件载入史册的大事。

王昭君于西汉末(公元前52年)出生于湖北秭归,当时属南郡管辖。这一带属长江三峡向江汉平原过渡地段,又有一条从云烟苍茫的神农架流出的香溪环绕,真正青山如黛,风柔雨嫩,生养的女子都很秀气。王昭君,名王嫱,字昭君,虽出生在寻常人家却天生丽质,聪明伶俐。汉时豪放,女子亦无多少礼教束缚,只要家庭条件许可,女孩子便可以像男孩子一样读书习琴。待到15岁,已琴棋书画,无所不精,其美貌更是广传乡里。公元前36年,这年汉元帝昭示天下,遍选秀女,即为皇帝选拔宫女嫔妃。王昭君成为所在南郡的首选,时过境迁,我们已很难推测入选当事人与家人的心态。据《后汉书·南匈奴传》载,王昭君入选后即需按规定择吉日进京,其父王穰说:“小女年纪尚幼,难以应命。”无奈皇命难违,王昭君乃于同年春,泪别父母故乡,登雕花龙凤官船,顺香溪、入长江、逆汉水、越秦岭,历时三月之久,于同年初夏抵达长安,为掖庭待诏,即皇宫最低等级的嫔妃,没有名分和地位,更不能得到皇帝宠幸,与有三六九等封号的皇后、贵人、嫔妃去争高低,只能靠运气等待皇帝的召唤。一个15岁的少女,正是含苞待放,对生活充满憧憬的年纪。在全国的选秀活动中,能够成为一郡之首选,犹如今日选美,哪位少女能够成为一省一市的冠军,也应该是风光无限,何况是去京城见皇帝。尽管有辞亲别乡的离愁,但雄伟壮丽、规模宏大的京城,华丽富贵、奢侈奇巧的皇宫,让这个来自南国楚地的女子大开眼界,也更对未来充满梦幻与憧憬,盼望自己能够得到皇帝的宠幸,得到荣华富贵,并能惠及家乡父母。这应该是包括王昭君在内的几千名宫女的共同愿望。

孤寂皇宫

但很快这种梦想就被残酷的现实击得粉碎!汉长安城中华丽壮美的未央宫完全是个被厚重的高墙重重围定的、与世隔绝的天地。没有青山绿水,没有鸡啼犬吠,没有喧嚣市声,在霓裳绫罗、歌舞酒宴的背后是森严的制度,繁琐的礼仪和无处不在的嫉恨、猜疑、是非与纠葛,完全是个冰冷的世界。按照汉皇室后宫规定,皇帝除了皇后,还设有14个等级品位的妃嫔,有昭仪、美人、良人、婕妤之类的封号。比如汉武帝的母亲就曾被封为“美人”,著名的美女赵飞燕封号则为婕妤。这些有封号、有名分、有等级的嫔妃之后,才是浩浩荡荡的宫女队伍。不幸的是,王昭君就是这些没有等级名分,地位最为低下的宫女中的一个。她默默无闻,毫无希望地等待着完全可以说是偶然的“临幸”,这是历代后宫都重复上演的悲剧。如花似玉的嫔妃宫女成千上万,但皇帝只有一个,许多宫女生前连皇帝的面也不曾见过,皇帝死后还被成批的杀掉陪葬。这种违背、扼杀人性的制度,上演了多少荒唐的悲剧。晋武帝面对众嫔妃,自己也不知该去哪儿“临幸”,于是有太监出主意,用羊拉车,羊在哪位宫女居住的门口停下,武帝当晚就住在哪位宫女的房间。宫女为了争得武帝“临幸”,挖空心思,有的在门口放置树枝青草,有的把盐水洒在门口,吸引羊啃草舔盐,以便停车接受武帝“临幸”。王昭君进宫时,当政的皇帝是汉元帝,三十多岁,正值盛年,但长年沉浸于后宫,美女如云,又毫无节制,过犹不及,连美女也懒得去见了,于是便有无孔不入的太监出了个馊主意,让宫中画师把嫔妃宫女们都画下来,让元帝按画索人岂不省事!

其时,汉宫宫廷画师叫毛延寿,画技高明,却有贪贿的毛病。宫女们为得到元帝临幸,便送钱物给他,时间长了,几乎成为一条不成文的“游戏规则”。轮到为王昭君画像时,毛延寿本以为又能得一笔已预算好的钱物。岂料,王昭君心高气傲,也对自己的美貌有充分的自信,“自知明艳更沉吟”,压根儿就没打算向毛延寿“意思”。身为宫廷画师,毕竟还有身份,亦有城府,见王昭君的神情,心知肚明,不露声色,依然画工精细,一丝不苟,连王昭君自己都为画像上那个美艳绝伦的少女而倾倒。压根儿没有想到毛延寿当晚就在画像下颌点上了一颗黑痣。古人迷信,常以面相占卜未来,通常下颌黑痣被认为克夫,还有个名称:丧夫落泪痣。如此一来,王昭君就完全没有了被元帝临幸的机会。假如不是历史和时代为她提供了“出塞和亲”的机遇,她完全可能如一首写宫女命运的古诗中描写的那样:“尽是离宫院中女,苑墙城外冢累累。少年入内教歌舞,不识君王到老时。”

到老成为白头宫人也无人知晓,湮没于城外乱葬岗,湮没于无情的岁月。恰在这时,历史为王昭君提供了一个可以选择另一种命运的机遇。

出塞和亲

当时,汉匈关系正进入到一个转折期,匈奴呼韩邪在“五单于争立”的内讧时期,归附汉朝,汉王朝也给了他很高的礼遇和封赠,调拨谷物解决饥荒。在汉王朝的支持下,呼韩邪重返漠北,成为统领匈奴全境,“位于诸侯王上”的汉朝藩王。这也实际宣告了汉匈两大民族战争状态的结束,开辟了汉匈合作的新格局,也为增强少数民族向往中原的内聚力,为日后建立多民族的统一国家打下基础。

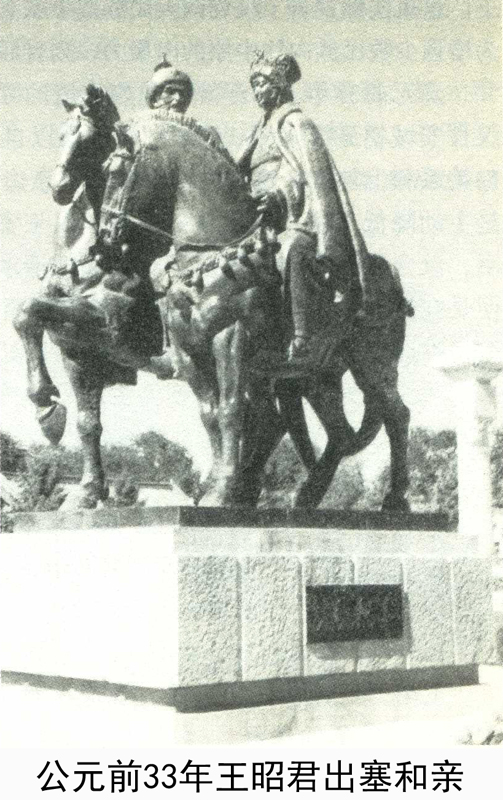

公元前33年,已经统一匈奴全境的呼韩邪单于出于对汉王朝的感激,到达汉长安城朝见汉元帝,请求“婿汉氏以自亲”,主动提出愿意做汉朝女婿,使汉匈关系和上加亲。这与之前汉室为平息边患,被迫“和亲纳贡”完全是两回事,是主动降低身份,表示友好感戴。汉王室素为礼仪之邦,君臣均认为这是件好事,汉元帝便痛快地答应了呼韩邪的请求,并在后宫征求外嫁的宫女。王昭君便是在这个历史背景下,自愿请嫁,脱颖而出,日后名标青史的!

难道当时王昭君没有考虑到匈奴地处北地,遥远偏僻,蛮荒寒塞,语言不通,风俗迥异吗?再是本朝公主细君解忧被迫远嫁的悲剧,朝野尽知。细君公主思念故乡的诗歌更是在宫廷流传:

吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王。

苍穹为室兮毡为墙,以肉为食兮酪为浆。

居常土思兮心内伤,愿为黄鹄兮归故乡。

王昭君应该都知道这些,也应该对留在汉宫还是远嫁边地做了认真思考,才作出了孤绝的选择。这几乎要追溯到生养王昭君的那片土地,楚地深沉,“楚虽三户,亡秦必楚”。楚人坚强耿介,与王昭君同一故土的屈原赋《离骚》而投江水;西楚霸王项羽,“生当作人杰,死亦为鬼雄”,宁可自刎,“不肯过江东”。这些楚地先贤也会影响知书达理的王昭君。当初,她既不肯贿赂画师以求召幸,几年的冷宫生活更使她清醒地认识到,继续待在汉宫的活地狱中,也只有忧伤到死,然后与那些宫墙外的累累白骨为伍,与其在此虚耗青春,不如去边地一搏。性格决定命运,正是在关键时刻,王昭君抓住了机遇,挺身而出,登上了历史舞台。《汉书·匈奴传》记载了这个历史性的场景:“呼韩邪临辞大会,帝以五女示之。昭君丰容靓饰,光明汉宫,顾景裴回,竦动左右,帝见大惊,意欲留之,而难失于信,遂与匈奴。”呼韩邪感激万分,“上书愿保塞上谷以西至敦煌,传之无穷。”

呼韩邪返回草原时,汉王朝为其举办了高规格的欢送宴会。百官咸集,宾客如云,在喜庆的音乐声中,盛装的王昭君在4名宫女的簇拥下来到宫廷。王昭君的美貌与风采,像一束明朗的阳光照亮整个宫廷,真正“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”,连汉元帝都大吃一惊。呼韩邪压根儿没有想到能够得到大汉王朝这样一位雍容华贵的绝代美人,自然大喜过望,感激万分,当即表示愿意确保汉王朝上谷以西至敦煌(今山西至敦煌近三千公里)的边塞安宁,这应该是王昭君为汉王朝作出的巨大的历史贡献。

不管是出于对王昭君的歉意和留恋,还是对汉匈和好关系的重视,汉元帝对昭君出塞和亲都高度重视,改年号为“竟宁”,意谓边境永熄烽火,和平安宁。呼韩邪汗王则封王昭君为宁胡阏氏即胡汉友好皇后。呼韩邪与王昭君离开长安时,汉王朝又破格赏赐陪嫁,仅是锦帛便多达两千八百多匹,加之谷物、茶叶等各类用品,车载马驮,浩浩荡荡。汉元帝与百官亲送出长安城10里,这在汉匈关系史上也属浓墨重彩,空前绝后。之后,王昭君在匈奴大汗呼韩邪的陪伴下踏上出塞的道路,一路北行,经朔方、过五原到达阴山脚下匈奴王廷所在地。据说途中,王昭君弹琴自娱,引发大雁低飞倾听,此谓成语“沉鱼落雁”中“落雁”的由来。王昭君由此走进一片完全陌生的天地,陌生的人群,陌生的社会,但却开启了自己新的人生。

毕竟,2000年岁月过去了,王昭君在塞外生活的境况与细节已无从细考,只能从史书查找。《汉书·匈奴传》记载的大致情况为:王昭君出嫁匈奴汗王,先后生了三个儿子,取匈奴名伊屠智牙师,后为匈奴日逐王。不幸的是,仅仅两年,年仅42岁的呼韩邪汗王去世。根据匈奴“父死妻其后母”的习俗,老单于死后,王昭君便应该改嫁给老单于前妻之子。不仅匈奴王廷如此,游牧民族也基本如此,这也是环境艰苦所致,“肥水不流外人田”。司马迁在《史记》中分析“苟利所在,不知礼仪”。如兄死,嫂子连同牛羊一块儿可以由兄弟继承;父死,后母和牛羊一块儿由儿子继承。呼韩邪与前一个阏氏所生儿子复株累若革继承了单于位置,提出婚娶。王昭君到匈奴刚两年,尚未完全习惯,加之单于去世,对再嫁儿子的事思想上难以接受,故上书朝廷,要求归汉。岂料,这时曾因昭君美貌,“意欲留之”的汉元帝已去世,继任的汉成帝从汉匈关系的大局考虑,敕令昭君:“应从胡俗”,即改嫁小单于。其实,小单于时年二十岁左右,与王昭君年龄相仿,他亦爱慕王昭君的美貌,两人倒般配,婚后十分恩爱,生养了两个女儿,长女名叫须卜居次,小女名叫当于居次,日后均嫁给匈奴贵族,在匈奴王廷身居要津,由于汉匈血缘关系,很自然地在汉匈和睦相处上起到了积极作用。小单于在位十二年亦去世。之后,再无王昭君婚嫁记载。而西汉远嫁今新疆伊犁乌孙的解忧公主,曾在40年间三嫁三代单于,尽管不是嫡传父子。王昭君在塞外,备受两代单于的宠爱,子女亦为贵族高官。若仍在汉宫,汉元帝去世,即使不被无辜陪葬,新君立后,也注定会被打进冷宫,成为白头宫女,寂寞终生。诚如一首唐诗所说:“寂寥古行宫,宫花寂寞红。白头宫女在,闲坐说玄宗。”应该说历史已经证明,王昭君当年的选择是多么正确,生活也给了这个倔强而磊落的女子最大的回报。

惠泽三代

千百年来,王昭君出塞和亲已成为民族团结友好的象征,她的功绩在生前死后都得到了公认和尊崇。近年从呼和浩特附近和包头市出土的西汉晚期古建筑中,都有“单于和亲、千秋万岁、安乐未央”12字砖和“长乐未央”瓦当,表明长城沿线各族群众对昭君出塞的热情颂扬,企盼汉匈和好,边境和平,对后世产生了深远的影响。

又据敦煌发现的唐代《王昭君变文》记载,昭君去世,从匈奴俗,“棺椁穹隆,更别方圆”,“酝五百瓮酒,杀十万口羊,退犊寻驰,饮食盈川,人伦若海。一百里铺氍毛毯,踏上而行。五百里铺金银胡瓶,下脚无处。单于亲降,部落皆来,倾国成仪,乃葬昭军(君)。”汉哀帝也派专使前来吊唁。其隆重程度,空前绝后。汉匈各族群众自发前往,从内心深处对王昭君感恩戴德,这是因为自昭君和亲前后60年间,整整三代,边境出现了少有的安定。汉匈和睦,再无烽火兵戈,出现了“边城宴闭,牛马布野,三世无吠犬之警,黎庶忘干戈之役,人民炽盛”的繁荣景象。饱经战乱之苦的边境各族群众当然会对王昭君深深爱戴和怀念。据说赶来送葬的群众纷纷用衣襟包土,硬是垒起如山般的坟墓,至今耸立在呼和浩特市南郊的大黑河畔。每年“凉秋九月,塞外草衰”,只有高耸的昭君墓上草色青青。故昭君墓有“青冢”之称,“青冢拥黛”亦为呼市八景之一。

王昭君的传奇经历与历史功勋,不仅帝王肯定,群众拥戴,亦引发了历代文人的咏叹。据统计,仅是诗歌便有七百余首,再是元杂剧家马致远之《汉宫秋》,现代戏剧家曹禺的《王昭君》等涉及作家、诗人五百余人。著名的有李白、杜甫、白居易、李商隐、蔡邕、王安石、耶律楚材、郭沫若、曹禺、田汉、翦伯赞、费孝通、老舍……长长一串,都是进入中国文化史的顶尖级人物。且让我们以杜甫的名作为本文结尾:

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论!

从长安到罗马——汉唐丝绸之路全程探行纪实(下卷)/王蓬.-西安: 太白文艺出版社, 2011 ;