《陕南端公》 第十一章 陕南端公戏与神秘文化 一、符篆咒语,陕南端公的神秘法宝

王继胜 王明新 王李云

凡是见过跳端公的老人们,至今对其记忆犹新。对一般的场面和程式,是大概能看懂的,可当端公执牌仗剑而“念念有词”“喃喃而语”,或“烧几道纸”,或以剑指空“虚画几圈”时,你能听懂其所念之“词”、所喃之“语”吗?你能看懂所烧之“纸”、所画之“圈”的意思吗?在神话传说故事和小说里,在传统题材的戏曲和影视中,你还会经常看到这样的场景和情节,当主人公也如此这般之后,便能够上天入地、移山倒海、呼风唤雨、隐身遁形……这一定会令你惊叹、令你神往。

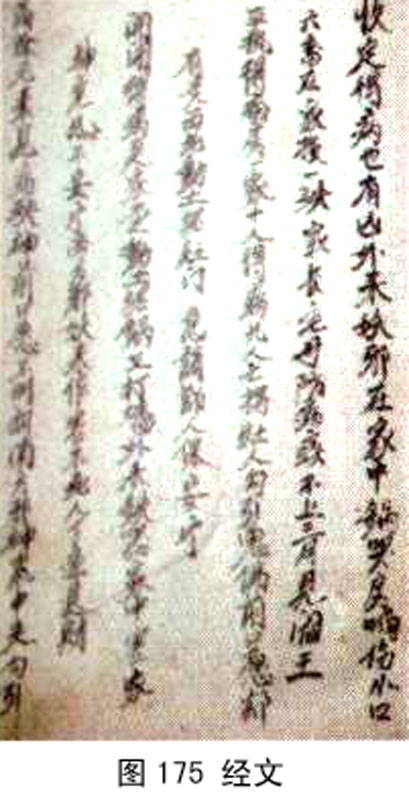

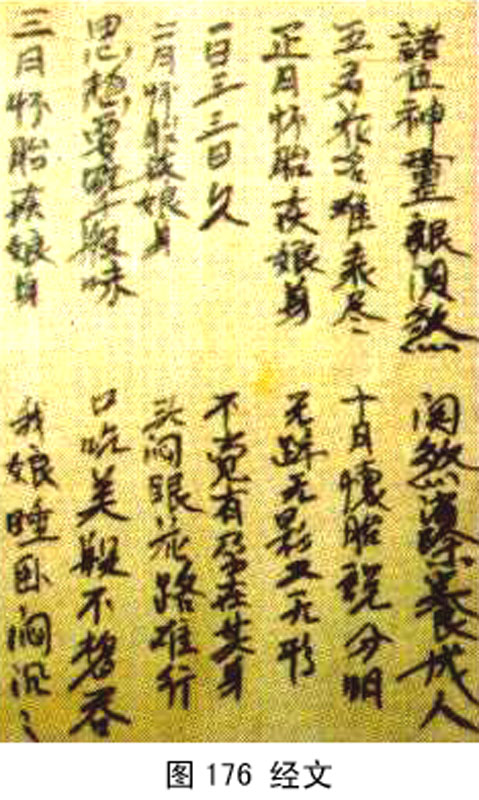

他们所念之“词”、所喃之“语”、所画之“圈”、所烧之“纸”就是通常所称的“符篆咒语”。“符篆咒语”是神秘文化中的神秘,更是跳端公、施法术的精粹。

咒语,也称神咒、咒诀、口诀、禁咒、真言、密咒,等等。在巫术和宗教中都普遍认为某些语言具有神力、法力甚至魔力,而这些在特定环境中以特定的方式所表述的语言通称为咒语。

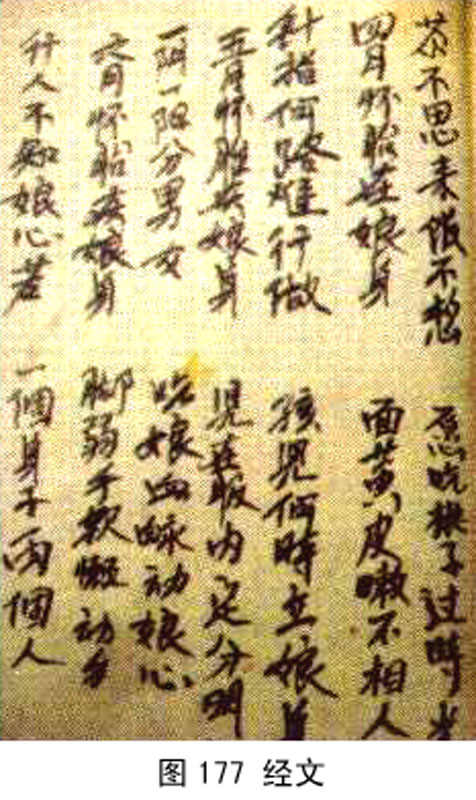

符篆,也称神表、奏章、申牒、印信,即以特殊意义的文字或图画被施法术后,在特殊环境中及规定的范围内使用的以纸(书籍)、木(竹、草、叶、花、枝、根)、布(丝、绢)、金属、石(玉石宝石)、镜子等为载体,或书写、或刻印、或雕琢、或铸造、或虚拟的纸符、木符、刀剑符、图符、印符;吉祥符、镜符等均可算在符篆的范围,这是从广义上讲;从狭义上讲,或单从跳端公和施法术的范围讲,“符”为“驱鬼召神”或“治病祛邪”的秘密文书,而篆则是端公、道士或方士的登真篆,是他们身份的代表信物或密码,相当于今人的身份证或名片。

符篆咒语的产生,是伴随着人类的生存和文化的整个发展过程的。原始人类的各种崇拜,都是符篆咒语发生的渊源。原始人类从结绳记事和以图画表象开始,对语言的表达、运用的技巧都怀有无限的崇拜,对能够掌握这些技巧的人和事,认为是具有一种超越时空的能量和“魔力”。确实,这些“魔力”会给他们带来精神的欢悦和物质的丰富,在一定程度上带给这个部落以进步和发展,甚至推动了整个社会生产力的发展和人类文明的进程,从而确认了对这种“魔力”的信仰和崇拜。符篆咒语这种特殊的语言和符号被认为是可以支配鬼神和自然的,是可以为人类带来幸福或部分地降低或减少灾难的。在其以后的发展中,符篆咒语就成为一种作用于特定的环境及时间,有着不可抵御的强大力量的言语和符号。

就咒语而言,主要有3个特点:

神秘性:词意艰深,让普通人难以理解。

韵律性:字数、音节、长短、快慢有一定之规,并能让施咒者反复吟诵。

象征性:每一个字、每一个词都是一定内涵的假托,有既定的象征意义。

就符篆而言,概括地说是能用来“驱使鬼神、祭祷和治病”的神奇的文字和符号。《说文解字》载:“符,信也。汉制,以竹长六寸,分而相合。”现代的词语“符合”“相符”即是这种含义的延伸。而符篆即是施行“法术”者传达和行使“神命”的凭证和信物。

符篆和咒语在施行中是相辅相成的。作用也是一样的。在运用中合称符咒。符咒形成于原始社会,是原始宗教的产物。在人类有了真正意义上的宗教之后,宗教在吸纳符咒的同时,促进了它的成熟和发展。在中国,道教将符咒应用到了极限。从道藏经典,到“仙术”秘籍,无不渗透着符咒的应用。在佛教中,咒语(密咒、真言)的应用较为普遍,佛经中的“经咒”随处可见,而对符篆的运用相对较少。其他宗教的经典中都有大量的咒语或相当于咒语的谶语。因此说,是宗教丰富了符咒的形式和内容,而符咒也因此增加了宗教的神秘。在传统文化的典籍中,关于符咒,主要的经典著作均出自道藏。如:《三洞神符记》《五经符上经》《三皇文》《太上三洞神咒》《神咒经》《太上秘法镇宅灵符》《太上助国救民总真秘要》《太上老君混元三部符》《灵宝玉鉴》《法海遗珠》《太平经》《云笈七签》《上清灵宝大法》。

另外,经民间验证而行之有效、简便易行的符咒也被编著成书。如:《鲁班经》《万法归宗》《六壬仙师法诀》《千镇厌法经》《三元百镇秘书》《符咒全书》等,诸如此类不胜枚举,其内容大都因相互抄袭而雷同。另有敦煌遗书中的《发病书》,古代兵书的《玉铃篇》《玄女六韬要诀》收录了大量的符咒内容。在此类书中,还算有独到之处。在著述应用和发挥以上经典,并将符咒运用至极限的出类拔萃的人物很多,各朝代的代表性人物有:张角(黄巾起义领袖),张陵(号称张天师,东汉五斗米道的创始人),王玄甫(被全真道奉为北五祖的第一祖,汉代人),叶法善(唐玄宗昭封越国公,尊为天师),万振(唐太宗贞观年间太乙观的创始人),陶仲文(明世宗时曾授少保、礼部尚书),赵炳、徐登(东汉方士、巫医),费长房、于吉(东汉道士),苗父(祝由治病法的创立者,上古之医),介象、葛玄(三国方士),王早(北朝术士),许元长、禁神、明崇俨(唐朝方士),五仔昔(北宋术士)等。

在佛教传说中,佛图澄(西晋、后赵时的高僧)、释惠怜均有以符咒法术显世的传说。在中华传统的浩瀚书海中,对使用符咒的“道法仙术”的描写可谓是比比皆是。民间符咒术的广泛运用,使文学艺术有了更多的素材,而文学艺术的加工提炼又起到了推波助澜的作用,加速了符咒的民俗化和大众化。在符咒的发展过程中,由于朝代更迭、民族流变、地域差异、民俗演化而形成了五花八门的门派和种类。

在对符咒文化的研究中,我们千万不能被其现象所迷惑,对这种文化现象,除了要追根溯源外,重要的是对其生存土壤的剖析。在民间,对符咒的应用通称“施法术”,如果对“施法术”进行过详细的考察就会发现它施行的原则。其基本原则有3条,即施术者、施术的环境和对象、施术的方法技巧。一般来讲,对施术者的要求是:胸怀正气,心系善念,存思运气,并要求施术者以诚为灵之要,以洁为清之本。通常施术者还要斋戒沐浴,沐浴时要默念“净身咒”:“我以月洗身,以日炼真,天地星宿,与吾合并,千邪万秽逐气而清。”对于施用符咒的对象也分有严格的等级,即根据不同的对象施用不同的符咒。符咒施用后是否灵验呢?那就和施术者的道德修养、学问技巧有很大的关系了。道家要求施术者首先要“气清心正”,要“行善积德”,在行术中遵循“心要诚、行要灵、念要熟、神要正”的规范。有些符咒对时间、地点、环境都有相应的要求,有些符咒对祭品、法器等也有一定的禁忌。

符咒有黑白之分,即与人为善者称为白符咒、与人为恶者(即祸害人者)称为黑符咒,用之较少,是因施术者怕伤及自身、损其功德故不敢随意而为,不能外传。施术白符咒,不管其灵验与否,因施术者是抱着正气、存着善念而为之,故对自己有利,犹如宗教界常说的做“功德”。为追求这种“功德”,施术者不管是何等人士,都必须本着善良的愿望,以化解矛盾的方法去实现“利己利他、利他利己”的承诺。

民间流传的符咒涉及面极为广泛:生产生活、经商旅行、年节礼仪、生老病死、婚丧嫁娶,等等。而这些符咒之所以能够流传久远,除与社会环境、政治取向、历史潮流、民俗流变等关系密切外,还与其是否“灵验”有关。通过对“灵验”的口碑的考察,是会发现些许奥妙的。比如:有些施术者,身怀“绝技”,则假神之名;有些施术者精通中医、中药知识,则以神药参半;有些施术者本身是气功修炼者,有些还是有“特异功能”的,也有以传说中的“五眼六神通”的某些隐士高人为掩身而混迹其中。但大多数人都对某一方面有着特别的认识,总而言之,其知识面越宽、知识度越深,其“灵验”度就越高,反之,就“不灵验”或“不太灵验”,这些“半瓶醋”和“骗子”则会逐渐被淘汰。而“灵验”度高的施术者,日积月累就有了很大的威望,而威望本身对“迷信”者来说就是金钱难买的“灵丹妙药”,是“金字招牌”。

汉中跳端公常用的符咒主要是用来“防病治病、避凶趋吉”的。在一般科仪中,要烧3~5道符(也叫化表),其作用如下:请神、奏表、申诉,请兵领将、镇邪压魔,驱逐鬼疫、谢神、送神。同时配以适合的咒语和手诀。

跳端公对符咒的应用,可谓信手拈来,对施术的对象有无上的“权威”,对被施术者的心理上、精神上则有一定的震慑或安慰。故此,符咒是汉中跳端公的秘密武器,是无上的法术,是其神秘所在。

出 处:陕南端公/王继胜,王明新,王李云编著.—西安: 陕西科学技术出版社, 2009