浅谈秦腔打击乐

苟朋文

戏曲界有句行话,叫做“七分场面三分唱。”可见乐队在戏曲中的作用。随着秦腔艺术的改革,人们对于文乐队和唱腔的革新有了足够的重视;但对“武铜”的改革迄今无人问津,至少未引起重视。其实秦腔武铜在秦腔音乐中占有相当的位置,如能扬长避短,探索改革,对秦腔发展是很有益的。

秦腔打击乐的发展是由低到高,由简到繁逐步形成的,是人民群众在漫长的生活实践中,为了表达思想感情和塑造音乐形象创造和挑选出来的。从古人的“以磬作乐”开始,直到今天音乐中所用的八十八个音,(如果加以归纳,则只有十二个音从音,从音作的角度看,只有七个基本音,秦腔属于七声徵调式)从文音乐和武音乐的发展来看,先有武音乐,后有文音乐。从音响效果来讲,文乐属于悦音,武乐属于噪音,吹拉弹唱加锣鼓打击,便组成秦腔音乐。随着历史的前进和人民欣赏水平的提高,人们对秦腔音乐越来越要求细腻、幽雅、悦耳动听;反对那种粗暴、刺耳、噪音过强的伴奏方式和音响效果。

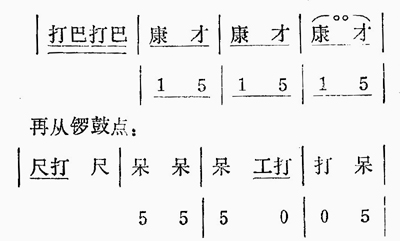

秦腔打击乐的音响是比较高的,但笼统地指责秦腔打击乐的音响过强有点不全面,关健是有些需要强的没有强起来,需要弱的没有弱下来。秦腔打击乐器各有一定的音量,只不过不明显而已,如果你细心辨听,就会发现铜锣的音高为1,手锣音高为5,铹鉋音高为3,三者结合起来发音正好是一个三和弦。再从调式来讲,手锣的5正好是秦腔徵调式的主音,铜锣的1正好是秦腔徵调式的属音。作为击乐,不必再探究其它音,这两个音就足以说明秦腔武铜是有一定音高和音高要求的。从秦腔锣鼓点到锤子来看:(如上图)

这都是有一定的音乐性,好比汉语语词发音本身就带音乐一样,不单要求文乐队搭调,还要求本身不和谐的武铜彼此和谐搭调,这样才能求得和谐统一,减少不必要的噪音,使人感觉稳定舒畅。

节奏是打击乐唯一表现手法。秦腔打击乐的节奏,受传统板式的影响,已被老鼓师们总结出了一整套的程式击法,并代代留传下来。这种击法究竟是否科学,没有人能够说清,不过我想任何东西都有它的基本规律和科学依据。从秦腔板式结构的节奏上来看,纯粹按照板眼强弱的节拍来打就比较单调简单,鼓师们必须加“花”。但目前的问题是普遍鼓点过稠,使人烦噪,这是造成秦腔暴噪的主要因素。究竟如何击鼓为宜,自己是搞文乐的,对武乐一知半解,提出来待名师高手探讨。

我认为秦腔打击乐要有情感气氛。凡是音都有高度、长度、强弱和音色四种属性,秦腔击乐也不例外。一个单音是不能表达情感和创造人物形象的,而一锤铜器却能喧染气氛,创造特殊的环境,这是武铜的本能之所在。从秦腔遗留下来的诸多锣鼓点来看,它在塑造人物形态,环境变换的烘托,人物感情的起落,角色的手舞足蹈创造气氛方面,起了很好的作用。有些鼓点还特别新颖形象,起到了文乐队起不到的作用。问题是目前的锣鼓点普遍守旧呆板,千篇一律,出新不大。这严重地束缚着戏剧表演程式的革新和导演的创造。

另外,武铜是演员情感、声音、步态,动作的再反应,它是一种加强效果的乐器。这就要求鼓师的演奏要紧跟剧情的发展,深入剧情,理解各个角色。文戏要敲得典雅清柔,悲戏要打得沉稳凄沧,喜剧要打得圆滑轻捷,武戏则要打得勇猛激烈、干净利落。这样,整个舞台就柔成了一体,达到了艺术统一和谐的效果。

戏曲艺术是一个综合的艺术,它要求唱做念打,吹奏敲拉都必须结合严谨,讲究艺术。而艺术的作用是要动人感人的,来不得半点疏忽和糊涂。作为秦腔乐队的鼓师是天然的乐队指挥,他掌握调动指挥着全局,是为演员服务的。如何服好这个务,需要从一锤一足,一板一眼上下功夫,更需要对以上四方面潜心研究,达到综合治理。否则一味地追求声大点稠,不是真正的艺术。鼓是皮筒需巧打,弦是丝心要精弹。

出处:当代戏剧. 1988年/当代戏剧杂志社编.西安:陕西省戏剧家协会,1988