陕商历史

3.2货币流通与金融业

第三章 隋唐时期长安商业的空前繁荣 第二节 货币流通与金融业

货币流通状况与商业有着极为密切的关系。隋唐时期,长安的货币流通充分反映了长安商业的复兴和发展。隋唐货币制度的进步和币制的统一,为长安商业的繁荣提供了有利条件,促进了长安商业的繁荣。尽管隋唐时期长安的货币流通几经变化,但和其他时期相比还是比较稳定的。随着货币经济的发展和商业的繁荣,长安的各种金融事业也相应产生。在长安最为繁华的西市中,已有提供抵押借贷的质库;中央政府各个衙门乃至于京兆府等各级政府放债牟利的公廨本钱,经营存款及保管钱财的柜坊,从事金银买卖与兑换的金银店等。此外长安还出现了我国最早的汇兑事业——飞钱。所有这些都标志着长安的信用关系和金融业已发展到一个前所未有的新水平。

一、长安的货币流通

隋唐以前,长安的货币流通状况相当混乱。北周时,长安地区流通中的货币有五铢钱、布泉、“五行大布”和“永通万国”钱。当时,各种货币轻重不一,但却并行流通,货币之间的比价又很不合理,加之私铸之风颇盛,货币流通秩序十分混乱。此外,长安流通的货币不仅与当时南方地区的货币不同,而且与北方其他地区的货币也不尽相同。例如北齐统治下的河南、山东等地的货币就与长安流通的货币不同,这种状况显然不利于商业的发展。

为了整顿货币流通秩序,统一币制,隋文帝即位不久便下令发行统一的合乎标准的五铢钱。这种新钱“文曰五铢,而重如其文。每钱一千,重四斤二两”①,每枚重约3克。为了推行这种新钱,隋文帝于开皇三年(583年)四月下令,在关中四面诸关(如潼关、武关、散关等)均用100钱作为样钱,凡是携带铜钱入关者都要经过检查,只有合乎标准的五铢钱才允许入关,不合格的钱则销毁为铜,改铸新钱。此外,前代遗留下来的旧钱如“五行大布”“永通万国”及北齐发行的“常平五铢”钱等也都禁止流通。经过五年左右的大力整顿,货币流通秩序大为改观,“自是钱货始一,所在流布,百姓便之”②。开皇九年(589年)隋灭陈朝后,新的五铢钱更推广到全国范围内流通。货币的统一,有力地促进了商业发展。

隋文帝时,对货币流通管理十分严格,所以长安的货币流通秩序较为稳定。当时在京师大兴城(长安)各个邸肆“皆令立榜,置样为准。不中样者,不入于市”③,以防止恶钱进入市场流通。后来长安城中有人使用恶钱交易,结果为官吏所捕获,有人甚至被处以死刑。由于管理严格,“数年之间,私铸颇息”,私铸货币大为减少,货币流通秩序也渐趋稳定。大致说来,隋文帝统治的二十多年间,长安的货币流通较为稳定,物价也较为平稳。

隋炀帝大业年间,长安也和全国其他地方一样,货币流通出现了剧烈动荡,私铸之风盛行,铜钱日渐轻薄。起初每千钱犹重2斤,以后渐轻至1斤,结果导致“货贱物贵”,物价飞涨,货币流通混乱不堪。不久隋王朝就在农民起义的烽火中灭亡了。

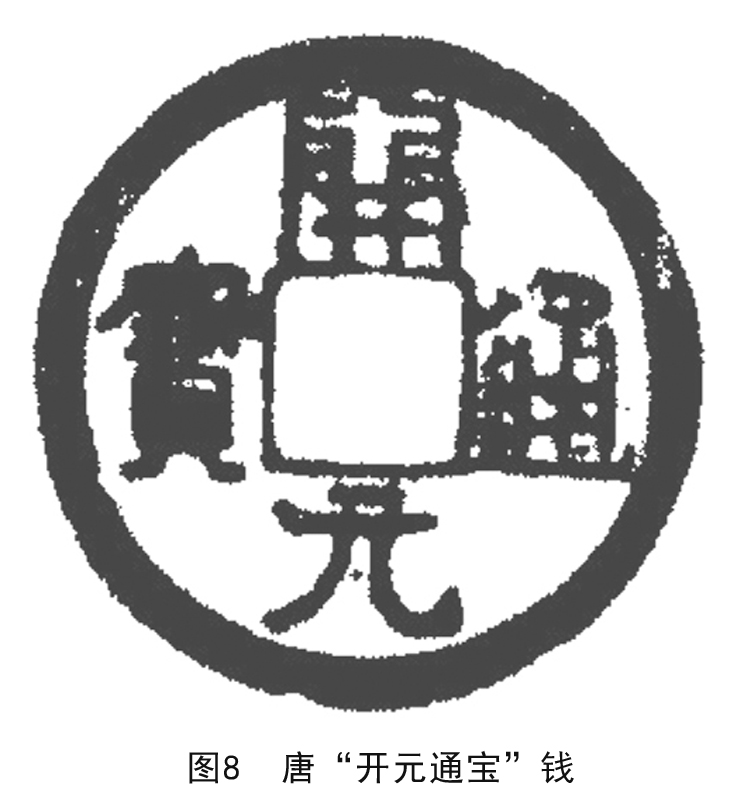

唐初仍沿用隋朝五铢钱,当时长安市场劣币充斥,亟待整顿。唐高祖初入长安时,“民间行线环钱,其制轻小,凡八九万才满半斛”④。为了整顿币制,改变这种混乱局面,唐高祖于武德四年(621年)下令废除隋五铢钱,开始发行“开元通宝”钱。新钱“每十钱重一两,计一千重六斤四两”⑤。这种新钱是我国古代货币史上最为成功的货币之一。它的发行相当成功,史称其“轻重大小,最为折衷,远近便之”⑥。在发行新钱的同时,唐政府严禁私铸货币,规定:“敢有盗铸者,身死,家口籍没。”⑦这一规定对于维护货币流通秩序的稳定无疑起了积极作用。大致说来,唐高祖至高宗初年的三四十年间,长安的货币流通相当稳定。当时开元钱的购买力很高,加之经济日渐恢复,物价也就特别低廉,“至贞观三年,关中丰熟。……牛马布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱”⑧。直到高宗时,物价仍较为低廉。《通典》卷七记载,高宗“麟德三年(666年),米每斗折五文”。物价长期稳定,说明当时的货币流通秩序相当稳定。

随着货币经济的日趋发展,长安的货币流通也出现了一些新情况。大约在高宗显庆(656—660)以后,直至玄宗时期的近一百年间,长安的货币流通出现过几次明显波动。造成波动的直接原因是私铸的盛行以及恶钱的流通。显庆五年(660年)九月,由于流通领域恶钱渐多,唐政府下令以好钱换取恶钱。当时规定“以五恶钱酬一好钱,百姓以恶钱价贱,私自藏之,以候官禁之弛”。至十月,高宗又规定“以好钱一文买恶钱两文,弊仍不息”⑨,恶钱的流通仍未能根除。为了抵制恶钱流通,高宗于乾封元年(666年)五月又改铸新钱“乾封泉宝”钱。乾封泉宝钱重二铢六分,仍与开元通宝钱并行流通。当时唐政府规定乾封泉宝钱与开元通宝钱的比价为110,这显然极不合理,因为它对新钱的作价太高,于是百姓纷纷将旧的开元通宝钱收藏起来,结果导致“商贾不通,米帛增价”⑩,造成物价上涨。第二年,唐政府只好废除乾封泉宝钱,仍使用开元通宝钱。

高宗以后,长安市场流通的恶钱主要来自江淮以南的荆(今湖北江陵)、潭(今湖南长沙)、宜(今安徽宣城)、衡(今湖南衡阳)等地。这些地方盗铸货币之风十分猖獗,盗铸者往往处于陂湖深山之中,波涛险峻,山深林密,人迹罕至,以致“州县莫能禁约”(11)。而不法商人遂将私铸的钱币贩运到京师长安等地,致使长安的货币流通出现波动。武则天统治时,长安市场上流通的私钱有熟铜、排斗、沙涩、鹅眼钱等。为了整顿流通秩序,武则天在长安年间(701—705)曾下令在长安各个市场公开陈列“样钱”,“令百姓依样用钱,俄又简择艰难,交易留滞,又降敕非铁锡、铜荡、穿穴者,并许行用。其有熟铜、排斗、沙涩厚大者,皆不许简”(12)。唐政府治理恶钱流通的措施不切实际,因而很难实行,甚至导致“交易留滞”的混乱情况,最后只好允许质量稍好的私钱继续流通。史称:“神龙、先天之际(705—712),两京(长安和洛阳)用钱尤甚滥恶。”(13)流通领域中恶钱日趋增多,必然会导致物价上涨,市场不稳,从而影响商业的正常发展。所以史书说:先天时,“京中(长安)用钱恶,货物踊贵”。先天元年(712年),谏议大夫杨虚受奏请整顿货币流通,建议由政府“博取”恶钱,“京城并以好钱为用”,唐政府认为此举“扰政”而未予采纳。(14)开元五年(717年),宰相宋 又奏请禁止所有恶钱流通,玄宗于开元六年正月下诏,严禁恶钱流通,恶钱“不堪行用者,并销破覆铸”。不料此诏颁布后,“百姓喧然,物价动摇,商人不甘交易”(15),引起市场剧烈波动。此后唐政府一再禁止恶钱流通,采取各种措施整顿货币流通秩序,但始终收效不大。直到开元二十六年(738年),宣(今安徽宣城)、润(今江苏镇江)等州初置钱监,“两京用钱稍善,米粟价益下”(16),长安的货币流通明显好转,米、粟价格也日趋下降,渐趋正常水平。至天宝初年,长安“用钱稍好,米粟丰贱。数载之后,渐又滥恶。府县不许好钱加价回博,令好恶通用”。在此情况下,一些“富商奸人,渐收好钱,潜将往江淮南,每一钱货得私铸恶钱五文,假托公钱,将入京私用”。结果导致“京城钱日加碎恶,鹅眼、铁锡、古文、綎环之类,每贯重不过三四斤”(17)。由此可见,天宝初年以后长安市场上流通的恶钱至少有五六种之多,其重量不足法定货币重量的一半,它们主要来自江南、淮南地区。造成长安市场恶钱盛行的罪魁祸首主要是那些“富商奸人”。《资治通鉴》就明确指出:当时“江淮多恶钱,贵戚大商往往以良钱一易恶钱五,载入长安,市井不胜其弊”(18)。除不法富商和奸人外,一些“贵戚”(即达官贵族)也参与了恶钱的贩运,恶钱在长安的盛行与他们也有密切关系。为此,唐玄宗在天宝十一载(752年)下诏说:“如闻京城行用之钱,颇多滥恶,所资惩革,绝其讹谬。……宜令所司即出钱三数十万贯,分于两市,百姓间应交易所用不堪久行用者,官为换取,仍限一月日内使尽。庶单贫无患,商旅必通。其过限辄敢违犯者,一事以上,并作条件处分。”然而此时“京城百姓,久用恶钱,制下之后,颇相惊扰”(19)。当时玄宗又下令拨出国家仓库左藏库里所储存的排斗钱,在龙兴观南街开场允许市人换取,然而“贫弱者争次不得”。唐政府这次整顿长安市场上的恶钱,实际上并没有取得多大成效,反而遇到相当大的阻力。不久,玄宗只好规定:除铁锡、铜沙、穿穴、古文钱等各种较轻薄的恶钱外,其余的钱仍允许继续流通。过了好长时间,货币流通秩序才稳定下来。这次整顿长安货币流通之所以未能奏效,可能与唐政府内部的政治斗争有关。这次禁断恶钱在长安的流通,是出自宰相李林甫的奏请,但却遭到权臣杨国忠的大力反对。据说禁断恶钱的命令下达后,长安城中“商贾嚣然,不以为便。众共遮杨国忠马自言,国忠为之言于上(玄宗),乃更命非铅锡所铸及穿穴者,皆听用之如故”(20)。另外,唐政府以往整顿恶钱时,常常伤害中小商人和一般市民的利益,因而往往造成商民的惊扰与不安,甚至引起市人的抵制与反对。例如宰相李林甫曾奏请由政府拿出绢布300万匹,在长安“平估”收恶钱,结果导致“物价踊贵,诉者日万人”(21)。

总之,唐高宗到玄宗近百年间,由于私铸货币之风时起时伏,不少恶钱从江淮等地流入长安市场,致使长安的货币流通出现波动。在个别时期内,由于恶钱大量充斥市场,以致引起长安的物价产生剧烈动荡。唐政府治理恶钱所采取的措施往往未能抓住要害,不切实际,因而难以根除这一困扰长安商业正常发展的不利因素。尽管如此,恶钱问题尚未发展到严重阻碍商业发展的程度。因为从高宗到玄宗时期,长安的市场日趋活跃,商品越来越丰富,商业交易日益繁荣,长安商业一直在向前发展。此外,从开元通宝钱的购买力看,直至玄宗开元、天宝时期,长安的物价仍处于较低水平。玄宗时,“频岁丰稔,京师(长安)米斛不满二百”(22),即一斗米卖十几文,这与初唐时的物价水平大体不相上下。从唐前期社会经济发展的总体趋势看,当时社会经济持续发展,人口不断增加,农业和手工业迅速发展,特别是商品交换日趋活跃,因而对货币流通量的需求也不断增加,然而唐政府的货币发行量显然跟不上商业发展的需求,从而形成通货不足的局面(23)。长安作为唐王朝的首都,商业发达,交易频繁,对货币的需求量自然比其他地区更大。这样就为恶钱的流通提供了可乘之机,这也是长安的恶钱之所以屡禁不止的一个重要原因。

“安史之乱”后,军费支出急剧增加,唐政府财政拮据,国库空虚。在此情况下,唐政府采用第五琦建议,于乾元元年(758年)发行了一种新钱,称为“乾元重宝”钱。乾元钱每贯重10斤,按110的比价与开元通宝钱并行流通。次年,第五琦任宰相,又奏请发行“重轮乾元钱”。此钱亦称“重棱钱”,每贯重20斤,但它与开元钱的比价则高达150。当时开元钱、乾元钱与重轮乾元钱三种货币并行流通,但由于三种货币之间的比价极不合理,结果不久便出现了“谷价腾贵,米斗至七千,饿死者相枕于道”(24)的严重局面。“重棱钱”的重量是开元钱的三倍多,然而唐政府却规定它与开元钱的比价为150。因此新钱实际上是虚价大钱,与实际价值相差较大,这就必然导致物价飞涨,市场波动。唐政府在发行乾元钱时就曾明确表示,利用发行新钱“冀实三官之资,用收十倍之利”(25),企图借此来增加财政收入。由于唐政府把新钱的价钱提得太高,故意推行货币减重政策,这就为不法奸人盗铸货币提供了可乘之机。于是“长安城中,竞为盗铸,寺观钟及铜像,多坏为钱。奸人豪族,犯禁者不绝”。改铸大钱可以获取高额利润,因而不法之徒竞相改铸大钱,违犯盗铸钱令者甚多。当时郑叔清任京兆尹,对盗铸钱币的奸人豪族大力搜捕,严惩不贷,结果“数月间搒死者八百余人,人益无聊矣”(26)。在“物价益起,人心不安”的情况下,唐政府只好于上元元年(760年)六月宣布:重棱钱减为1文当30文行用,同时又抬高旧开元钱的价值,改为1文当10文行用,使之与乾元当十钱等价。当时人们对这种钱币虚抬作价的情形称为“虚钱”。唐政府规定:“碾碨鬻受,得为实钱,虚钱交易皆用十当钱,由是钱有虚实之名。”(27)因而后来在财产转让、市场交易时出现了所谓虚钱、实钱计价的双重价格现象。唐代宗即位后,下令“大小钱皆以一当一”,三种钱等价流通。在此情况下,乾元钱和重棱钱便被人们自动销毁,改铸为器物,而不再进入流通领域。这样便逐渐恢复了以前开元通宝钱的正常流通,“至是人甚便之”。至此,长安的货币流通逐渐趋于平稳。

大约在唐德宗建中初年以后,在货币流通领域中出现了—种十分独特的现象,即通货紧缩,货币流通量明显不足,物价急剧下跌,货币不断升值,旧史称之为“钱重物轻”。这一现象持续达七八十年之久。长安作为唐王朝首都,这一现象表现得尤为突出。

中唐以后,唐前期推行的租庸调法已无法实行,于是在建中元年(780年)改行两税法。两税法以钱定税,主要征收货币,盐税、茶税、酒税等也都大量征收货币税。与此同时,官员俸禄、军费等方面的货币支出也大幅度增加。而且由于商品交换的扩大和商业的不断发展,货币需求量不断增加。上述因素都使得流通领域对货币的需求量急剧增加,但由于种种原因,唐后期货币发行量非但没有增加,反而大幅度缩减。据载,天宝时期每年货币发行量为32.7万贯,宪宗时每年仅发行13.5万贯,而到文宗大和年间,每年发行量不足10万贯(28)。可见唐后期货币发行量明显减少,这种状况从而导致货币供需矛盾加剧,通货紧缩局面日趋严重。在此情况下,便出现了一种所谓的“钱荒”现象,货币价值不断升高,商品价格也随之下跌。

为了缓解通货不足的矛盾,唐政府曾规定百姓在交易时必须使用绢帛等实物作为交换媒介。贞元二十年(804年),唐政府规定:“市井交易,以绫、罗、绢、布、杂货与钱兼用。”(29)元和六年(811年),唐政府则规定:“公私交易,十贯钱已上,即须兼用匹段。”然而当时“京都时用,多重见钱”(30)。长安的百姓喜欢用铜钱交易,而不愿用绢帛交易。这一现象是长安商业日趋发达的必然结果,违背现实的行政手段自然难以奏效。为了改变“钱重物轻”现象,抑制物价的持续下跌,唐政府于元和八年(813年)拿出国库现钱50万贯,在长安东、西二市“收市布帛,每端匹估加十之一”;元和十二年(817年),宪宗又下令“京兆府拣择要便处开场,依市价交易。选清强官吏,切加勾当”(31)。这一措施也没有多大效果。随着货币价值不断升高,长安积藏货币之风也愈演愈烈,为此唐政府一再下令禁止私人储藏现钱。元和十二年(817年),唐政府规定:“京城内自文武官僚,不问品秩高下,并公郡县主、中使等,下至士庶、商旅、寺观、坊市,所有私贮见钱,并不得过五千贯。如有过此,许从敕出后,限一月内任将市别物收贮。”如果现钱特别多,可以放宽到两个月。限期满后,如有违犯者,普通百姓应“决痛杖一顿处死”;文武百官及公主等则要重加科贬。然而当时“京师(长安)里闾区肆所积,多方镇钱,王锷、韩弘、李惟简,少者不下五十万贯。于是竞买第屋以变其钱,多者竟里巷佣僦以归其值。而高赀大贾者,多依倚左右军官钱为名,府县不得穷验,法竟不行”(32)。长安城中,积藏现钱最多的要数那些权贵和方镇节度使以及富商巨贾。对于权贵和方镇节度使,京兆府官员显然难以详查;而富商大贾则大多依托禁军的权势,将自己的巨额现钱冒充军方官钱,京兆府官员更是不敢详查。结果只有那些无权势的富商等连忙购置房产货物等,将大量现钱变为实物。这一措施显然是不切实际的荒唐之举,因此也就难以取得多少实际成效。文宗大和四年(830年),也曾颁布过禁止积贮现钱的命令,甚至规定:“凡交易百缗以上者,匹帛米粟居半。”(33)就是说,凡是交易额超过100贯者,就要参用绢帛米粟,只能用铜钱支付一半,另一半则用绢帛支付。当时不仅要求京师长安执行这一规定,而且在河南府(今洛阳)、扬州(今江苏扬州)、江陵府(今湖北江陵)等城市也要执行这一规定。这一政策不仅违背了商品经济蓬勃发展的大趋势,事实上也难以执行,因而时隔不久便废除此令。

中唐以后,由于通货严重不足,铜钱的购买力日趋上升,于是在市场交易中出现了“除陌”现象。所谓“除陌”,是指在支付现钱时使用短陌钱,即每100文扣除若干文。长安市场上出现除陌现象,最迟在德宗贞元九年以前。贞元九年(793年)三月,德宗下诏说“陌内欠钱,法当禁断”,说明在此以前长安就已出现短陌钱。当时唐政府严禁使用久陌钱,命令行头、牙人等对此严加检查,违者送官府惩处;如有人故意隐瞒,则允许卖方(卖货者)到官府告发,行头、牙人和买方都将被“重加科罪”,严加惩处(34)。宪宗元和四年(809年),“京城时用钱,每贯头除二十文”(35)。就是说,在交易时每贯要扣除20文,仅支付980文。穆宗时,唐政府不再禁止使用欠陌钱,并且明确规定每贯扣除80文。长庆元年(821年),穆宗下诏规定:“其内外公私给用钱,从今以后,宜每贯一例除垫八十,以九百二十文成贯,不得更有加除及陌内欠少。”(36)唐政府这一规定是在迫不得已的情况下做出的,因为当时市场交易中除陌现象十分普遍,难以禁止,而且市场上除陌的比例也大小不一,高低相差较大,于是唐政府干脆承认这一现实,明确规定一个统一的比例,便于在交易中执行。应当说,这一规定是符合实际的。到唐末,“京师用钱,八百五十为贯,每百才八十五(文)”,而河南洛阳则以800文为一贯(37)。这说明,到唐末时,长安市场上的除陌比例已高达15%,亦即每100钱要扣除15文。唐德宗时,长安城中每贯扣除20文(即2%),到唐末则达到15%。可见长安的除陌现象呈现出持续发展的趋势。这也说明,唐后期长安市场上的通货不足问题始终未能得到有效地缓解。

二、柜坊、质库及金融借贷

在货币金融方面,唐长安不仅产生了飞钱汇兑业务,还出现了柜坊、质库、金银店这类专门办理存款、放款、生金银买卖等机构。唐政府经营的公廨本钱,则属于典型的官营金融借贷业务。这些机构及其所经营的业务,尽管不能和近现代金融业相提并论,但它却构成了我国初期的金融市场,标志着我国古代商业和金融业已发展到了一个新水平。

(一)柜坊

柜坊是一种专门经营存款、借款和保管钱财的机构,它的出现与商业贸易的发展有密切关系。这种专营存储现金业务的柜坊,最迟应于唐玄宗开元初年就已在长安城中出现。

唐代的铜钱每贯重六斤四两(合今7.6市斤)。商人外出贸易时,要随身携带如此沉重的铜钱显然不大方便,也不安全。从现有文献记载看,长安西市最迟在唐玄宗开元初年就已出现专门存放钱的柜坊。据《广异记》载:开元初年,有个名叫三卫的人来到长安卖绢,“后数日有白马丈夫来买;直还三万,不复踌躇,其钱先已锁在西市”(38)。据唐人温庭筠《乾馔子》记载,长安富商窦乂经常施钱给胡人米亮,并将钱存放在西市柜坊。当他听到米亮说崇贤里有小宅出售时,窦乂在“西市柜坊锁钱盈余,即依值出钱市之”(39)。由上述二例可以看出,商人往往将采购货物的铜钱预先存放在西市的柜坊。在买卖成交后,再到西市的柜坊提取现款。柜坊既然可以存放商人的购货款,当然也可以存放商人卖货后所得的现款。市场上有了专门代人存钱的柜坊,对于商人的贸易活动显然是个极为有利的条件,这样可以避免商人整天随身携带大量现钱或者运送现钱的许多麻烦。因此它的出现有利于商业的发展。

文宗大和年间(827—835),神策军中尉王守澄等诬告宰相宋申锡与穆宗的儿子漳王李凑谋反,捉拿十六王宅宫市典晏敬则等严加推问,“咸伏取受及得支证人,货卖银绢柜坊主人、卖物牙郎及见晏敬则从十六宅西门至漳王院,取信累路”(40)。虽然谋反之事出于诬告,但柜坊在长安的确存在却再次得到了证实。据李德裕《文武两朝献替记》载:太和七年(833年),“三月暮,高品阎从约押赐含桃,谓余曰:‘不锁柜坊也。’余未喻,曰:‘自相公入相,京师细婢良马无价,两市不锁柜坊。’”。所谓“两市不锁柜坊”,是说天下太平,社会秩序安定,连专门存放钱财的柜坊也可以不必上锁。这显然是对宰相李德裕的吹嘘之词,但长安存在柜坊却是千真万确的事实。这里说到“两市不锁柜坊”,显然是指东、西二市,可见不仅长安西市有柜坊,东市也有柜坊。建中三年(782年),唐德宗为了筹措巨额军费,下诏“大索京畿富商”,向长安富商“借钱”,“计其所得才八十万贯,少尹韦禛又取僦柜、质库法拷索之,才及二百万(贯)”(41)。唐政府从长安的柜坊及质库两个部门一次就搜括了120万贯,说明柜坊存款的规模的确不小。长安的柜坊都属于私人经营性质,至于长安究竟有多少家柜坊,史无明载。唐僖宗时,宦官田令孜任左神策军中尉,权势显赫,为所欲为。田令孜曾“语内园小儿尹希复、王士成等,劝帝籍京师两市蕃旅、华商宝货举送内库,使者监閟(bì)柜坊茶阁,有来诉者皆杖死京兆府”(42)。此事说明长安东、西二市的柜坊可能并不在少数。

除专门存钱的柜坊以外,长安的一些大商店如药店、外国商人经营的“波斯邸”等,也往往因商业往来关系而寄存钱财。据《续玄怪录》记载,杜子春遭到亲友抛弃后,“方冬衣破腹空,徒步长安中,日晚未食,仿佛不知所往。于东市西门,饥寒之色可掬,仰天长吁”。一位老人得知他的窘境之后,送他一贯钱,并对他说:“明日午时,候子于西市波斯邸,慎无后期”。次日,杜子春按时前往波斯邸,“老人果与钱三百万,不告姓名而去”(43)。据《逸史》记载:“昔有卢、李二生,隐居太白山。……卢生昔号二舅,……,二舅又曰:‘公所欠官钱多少?曰:‘二万贯。’乃与一拄杖,曰:‘将此于波斯店取钱。’。”于是,李生拿着拄杖来到波斯店,“波斯见拄杖,惊曰:‘此卢二舅拄杖,何以得之?’依言付钱”(44)。上述二例说明,波斯商人经营的波斯邸、波斯店也经营存放钱的业务。据《广异记》载:张、李二公为好友,天宝末年,张对李说:“君欲几多钱而遂其愿?”李回答说:“得三百千当办已事。”张氏有一顶旧席帽,他对李氏说:“可持此诣药铺,问王老家张三,令持此取三百千贯钱,彼当与君也。”于是李氏“持帽诣王家求钱。王老令送帽问家人,审是张老帽否?其女云:‘前所缀绿线犹在’。李问张是何人,王云:‘是五十年前来茯苓主顾,今有二千贯钱在药行中。’李领钱而回”(45)。此事说明,药铺之类的大商店也为商人存放现钱。

从现有文献记载来看,凡是在柜坊及波斯邸等商店存放的钱物,必须持有特定的凭证方可领取。例如,李生凭拄杖到波斯店取钱两万贯,李公凭旧席帽到王家药铺取钱三百贯,有的凭本人书写的帖子取钱,还有的则凭书信取钱。取钱的凭据虽然不尽相同,但是领取钱物时必须持有一定的凭据则是一致的。

由于史籍记载缺漏,关于柜坊的具体活动情况及业务范围已很难详知。至于它的性质,学者之间仍存在很大分歧。有的学者认为柜坊是“纯粹的金融机构”,专营银行业务,一方面吸收存款,一方面经营贷款,故已具有后世钱庄的性质,因而柜坊“是中国最早的一种雏形银行”(46)。还有的学者认为,柜坊专营存储业务,唐代长安的柜坊、飞钱等,实际上已具有近现代初期金融市场的某些业务雏形(47)。还有的学者则认为,唐代的柜坊并不是金融机构,它不可能具有银行的性质(48)。根据现存文献来看,如果把唐代长安的柜坊看作是专门经营银行业务的纯粹的金融机构,甚至把它称为银行,似乎缺乏足够的证据,而且难免有故意拔高之嫌。因而第一种说法对柜坊的评价明显偏高,第三种说法有一定的道理,然而并不能完全成立,而第二种说法则比较符合实际。笔者认为,唐代长安的柜坊当然不能等同于近现代银行之类的金融机构,然而它是我国早期的金融机构则是毫无疑问的。因为柜坊不仅经营货币的存储业务,而且还经营贷款业务。这一点能从下述史料中完全得到证明。乾符二年(875年),唐僖宗在《南郊赦文》中说:“自今以后,如有人入钱买官,纳银求职,败露之后,言告之初,取与同罪,卜射无舍,其钱物等并令没官,送御史台,以赃罚收管;如是波斯番人钱,亦准此处分。其柜坊人户,明知事情,不来陈告,所有物业,并不(令?)纳官,严加惩断,决流边远,庶绝此类。”(49)这道诏令严禁纳钱买官,说明当时以钱买官者不少。从这道诏令可以看出,以钱买官者的资金主要来自三个方面:其一是私人在家自存的现钱;其二是波斯商人的钱,此钱显然来自如前所述的波斯邸或波斯店;第三个途径则是东、西二市的柜坊。此诏规定,凡发现用钱买官者,所有钱物由官府没收,行贿者与受贿者同罪;来自波斯邸的钱,也按此办理。对于经营柜坊的主人来说,如果明知有人来柜坊借款买官而不去官府报告,则要对柜坊主严加惩处,流放边远地区,并将其所有财产没收。在这里,唐政府对柜坊主的处罚最为严厉。这就说明,以前有人为了以钱买官而来柜坊贷款。也就是说,柜坊主曾经向这些买官者提供过贷款服务。在唐政府看来,柜坊主向买官者提供贷款服务,等于参与了违法活动,应负连带责任,故应予以严惩。唐政府之所以严惩提供贷款的柜坊主,其目的就是要切断买官者的财源,以便杜绝买官之弊。中唐以后,由于买官之风盛行,不少人就是通过借款来买官的。史称:“自大历以来,节度使多出禁军,其禁军大将资高者,皆以倍称之息贷钱于富室,以赂中尉,动逾亿万,然后得之,未尝由执政;至镇,则重敛以偿所负。”(50)时人称之为“债帅”。这条材料清楚地表明了买官者为了买官常常从“富室”以高额利息借贷巨额现款,待其上任后再以搜括所得偿还借款及利息。由此可见,借钱买官在唐后期已是常见之事,向买官者提供贷款的绝大部分是那些财力雄厚的富商大贾。既然一般富商纷纷向买官者提供贷款,那么经营柜坊的富商也就必然有可能向买官者提供贷款,这种贷款自然也是有利息的,而且利息还比较高。总之,在唐代长安,柜坊主向官僚及买官者提供贷款业务是毫无疑问的,而且利息往往较高。既然柜坊向买官者及官僚可以提供贷款,那么它向商人和手工业者提供贷款也应该是很自然的事。

总之,柜坊是唐代商业空前发达的产物。柜坊在长安的出现,无疑是长安商业空前繁荣的一个重要标志。尽管柜坊是我国初期的金融机构,但它为商人的经营活动提供了极大便利,促进了长安商业的进一步发展。

(二)质库

质库就是后世的当铺,是专门经营典当业务的机构。所谓“典当”,是指以财物为抵押品的有息定期借贷银钱的经济行为。就其性质而言,典当业务实质上是一种抵押借贷。随着商业的发展,唐长安城中典当业也日益活跃起来,并成为商业、金融业的重要行业之一。

质库(当铺)最早发源于南朝时期的佛寺,当时称为“质库”或“长生库”。宋人吴曾说:“江北人谓以物质钱为解库,江南人谓为质库,然自南北朝已如此。”(51)唐朝主要用“质库”这一称呼,史籍中也有用“典”“质”等词的。在唐代,质库已发展成为独立的私人事业。当然,这时的佛寺也仍然经营质库。

经营质库必须具有雄厚的财力作资本,另外还需要固定的场所,并建造一定规模的库房,以便用来存放各种各样的抵押品,所以质库并不是一般人所能经营的。在唐代长安城中,开设质库的往往是那些资财雄厚的富商大贾。在经营质库的商人当中,既有汉族商人,也有不少“胡商”(即少数民族商人和外国商人)。安史之乱后,河、陇地区为吐蕃所占,西域使者在长安者归途已绝。这些“胡客留长安久者,或四十余年,皆有妻子,买田宅,举质取利,安居不欲归”(52)。元朝人胡三省注释说:“举者,举贷以取倍称之利也。质者,以物质钱,计月而取其利也。”可见胡人在长安经营质库者颇为不少。由于经营质库能够获取较为丰厚的利润,除商人外,不少贵族、官僚、士大夫甚至公主也纷纷开办质库。女皇武则天的女儿太平公主就曾设有质库。先天二年(713年),唐玄宗没收太平公主家产,发现她的家里“财货山积,珍奇宝物,侔于御府,马牧羊牧,田园、质库,数年征敛不尽”(53)。既然皇帝之女也都经营质库,那么一般贵族官僚开设质库也就不足为奇了,尽管唐政府一再禁止官员经商牟利,然而官僚士大夫开办质库者仍然不绝于史。唐武宗下诏说:“如闻朝列衣冠,或代承华胄,或在清途,私置质库楼店,与人争利。”(54)说明直到晚唐时,经营质库的官员仍然大有人在。从史籍记载看,长安的佛教寺院也有经营质库者。

质库实际上是一种金融借贷机构。与一般借贷机构所不同的是,凡是到质库借钱者(即债务人),必须用具有一定价值的物品作为抵押品,然后才能从质库借到现钱。按照唐朝规定,债务人借款时还需要有保人从中作保,这种借款有一定的期限限制,并且债务人应当交纳一定的利息。因此这种借款实际上是—种定期、有息抵押贷款。它的期限大致可分为一个月、三个月、半年、一年,长者可达两年甚至更长时间。由于缺乏史籍记载,关于借款期限的详细情况还不大清楚。到借款期限后,债务人应及时归还借款,并交纳利息,然后就可赎回自己的抵押品。如到期限后,债务人无力消偿借款和利息,那么质库有权变卖债务人的抵押品。不过唐政府曾规定,质库不能随意变卖抵押品,唐律规定:“收质者,非对物主,不得辄卖;若计利过本不赎,听告市司对卖,有剩利还之。如负债者逃,保人代偿。”(55)可见唐律禁止质库的经营者未经债务人同意就擅自变卖抵押品。但是如果债务人到期不赎的物品,质库可以在报告当地官府后予以变卖;如果偿还借款及利息后仍有剩余,则应将余款退还给债务人。假如借债人逃跑,则由保人代为赔偿借款。

前往质库借款者,往往都是因为急需用钱而现有资金又不能满足需要。所以到质库借钱者往往都是些较为穷困的人,如贫穷的农民、城市中的下层居民(即小商人、小手工业者),乃至于妓女之类。不过当时到质库借钱者也未必全部是贫穷之人,一般士人、官僚乃至于富商有时也成为质库的顾客之一(56)。

借债者所用的抵押品真可谓五花八门,种类繁杂,常见的有衣服、家具、丝绸、金银首饰、珠宝、契约、房产、田产,甚至奴婢也可成为抵押品。据载,“(阳)城之为朝士也,家苦贫,常以木枕、布衾质钱数万,人争取之”(57)。阳城曾以木枕、布衾为抵押品借钱数万,说明木枕、布衾也可以成为抵押品。杜甫《曲江》二首之二诗云:“朝回日日典春衣,每日江头尽醉归。酒债寻常行处有,人生七十古来稀。”(58)白居易诗云:“走笔还诗债,抽衣当药钱。”(59)有的农民为了向官府交纳租税,在青黄不接、经济拮据之际也常常到质库借钱。他们所用的抵押品往往是家具、农具等,甚至于将仅有的田地也作为抵押品。白居易《杜陵叟》诗感叹说:“杜陵叟,杜陵居,岁种薄田一顷余。三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死。九月降霜秋早寒,禾穗未熟皆青干。长吏明知不申破,急敛暴征求考课。典桑卖地纳官租,明年衣食将何如?”(60)可见长安郊区贫苦农民往往成为质库的顾客。白居易《劝酒》诗说:“归去来,头已白,典钱将用买酒吃。”(61)说明一些经济不宽裕的官僚士大夫也到质库借钱。长安的一些官僚贵族后代,由于家境衰败,经济拮据,也常以先辈遗留下来的房产等作为抵押品,从质库借钱。贞观年间著名宰相魏征的后代就是如此。魏征的玄孙魏稠到宪宗元和初年时,因家境衰败,贫穷不堪,遂将先辈留下的房产“质钱于人”,因他无力赎回房产,致使这些房产被变卖。当时魏征的旧宅已为九家所拥有,为此唐宪宗于元和四年(809年)三月下令,“出内库钱二百万赎之,以赐其孙(魏)稠及善冯等,禁其质卖”(62)。唐德宗时著名大臣段秀实的住宅在长安崇义坊,此宅系德宗所赐,后来也被其后代典卖。大中十年(856年),唐宣宗命令用政府公款3475贯将其赎回(63)。

在唐代,质库办理抵押放款称为“收质”或“纳质”,这种放款是有息借贷。唐朝法律对质库的贷款利率有明文规定。开元二十五年(737年)制定的《户部格》规定:“天下私举质,宜四分收利,官本五分收利。”(64)《唐六典》也规定:“凡质举之利,收子不得逾五分,出息债过其倍。若回利作本,官不理。”(65)“举”指一般借款,“质”则是指质库借款。这里“质”与“举”并提,而且利率一致,说明唐政府规定的质库放款利率与一般借款利率相同。不过这些规定并未说明“四分收利”是指年利率还是月利率。按照中国古代的一般情况,所谓年利几分,是指年利百分之几十,如年利5分、6分,就是年利率50%、60%;而月利几分则是指百分之几,如月利3分、4分,则是指月利率3%、4%。唐代也是如此(66)。因此这里规定的“四分收利”,如果指月利,那么月利率则为4%,年利率则可达48%;如果是指年利,则年利率为40%。由此可见,唐代质库放款的法定利率为年利40%或48%。当然这仅仅是法定利率,至于实际上的利率则未必完全如此。有些质库的经营者为了牟取暴利,往往将利率提得很高,甚至达到“倍称之息”,即年利率为100%。不过,唐政府对于贷款利率有严格限制,玄宗开元二十五年(737年)规定:“诸公私以财物出举者,任依私契,官为不理。每月取利,不得过六分。积日虽多,不得过一倍。”(67)就是说,即使贷款期限再长,年利息率也不得超过100%。此外唐政府还禁止放债收取复利,即所谓“回利作本”。长安元年(701年)规定:“负债出举,不得回利作本,并法外生利,仍令州县严加禁断。”(68)所谓“回利作本”就是俗话所说的“利滚利”,唐政府对此严加禁止。应当指出,质库放款的利率并非一成不变,由于唐政府规定的借贷利率在唐前后期变动较大,因而质库放款的利率也就必然有所变化(69)。此外,各个质库的利率也不完全相同。

(三)信用借贷

隋唐时期的借贷活动大致可分为两种:一种是抵押借贷,一种是信用借贷。质库所经营的贷款即属于典型的抵押借贷。在唐长安,不仅质库借贷相当活跃,信用借贷也很常见。唐代的信用借贷按其经营方式大致可分为两类:一类是官营的公廨本钱放款,另一类则是私人经营的放款。这些借贷行为在当时称为“出举”“举放”“举债”“放债”“放息钱”等。

唐长安的私营借贷相当活跃,其经营者不仅有富商巨贾,贵族官僚放债牟利者也屡见不鲜。从事放债活动的商人中,既有汉族商人,也有不少胡商(即少数民族商人和外国商人)。元和初年,左神策军将领李昱曾“假贷长安富人钱八千贯,满三岁不偿”(70),可见这是私人经营的定期贷款,期限为三年,其贷款数额相当大。史称:“自大历以来,节度使多出禁军,其禁军大将资高者,皆以倍称之息贷钱于富室,以赂中尉,动逾亿万,然后得之,未尝由执政;至镇,则重敛以偿所负。”(71)时人称之为“债帅”。说明当时在长安的中央禁军将领贷钱者颇为不少,贷款数额也很可观,向禁军将领提供贷款的只能是那些财力雄厚的富商巨贾。长安的“蕃客”(胡商)相当不少,他们中的许多人也从事放债活动。由于胡商财力雄厚,以至于“京城(长安)内衣冠子弟及诸军使并商人、百姓等,多有举诸蕃客本钱”(72),胡商的放债对象相当广泛。唐德宗时著名大将李晟之子也曾“贷回鹤钱一万余贯”(73)。除商人富室以外,一些贵族官僚甚至包括皇亲贵戚也纷纷放款牟利。太宗贞观年间,高季辅曾在上奏中指出,公主及勋贵之家虽然家产丰裕,然而却“戚戚于俭约,汲汲于华侈,放息出举,追求什一。公侯尚且求利,黎庶岂觉其非。锥刀必竞,实由于此”(74)。公主及贵族尚且放债牟利,一般官僚从事放债活动也就自然难以避免。对于官僚的放债出举行为,唐政府虽曾屡次明令禁止,然而始终是禁而不绝。

有放款者自然也就有借款者。私营贷款的对象相当广泛,包括普通的城市居民,如一般中小商人、手工业者及其他居民,城市郊区的贫苦农民往往也是私营放债的主要对象之一。当时农民向官府交纳赋税或由于天灾人祸等其他原因,而从高利贷者那里借钱度日的事,在史籍中常可见到,所以他们常常成为高利贷者的盘剥对象。除了普通城市居民外,士大夫、官僚、贵族乃至禁军将领也是私营借贷的主要放款对象。唐武宗会昌元年(841年),中书门下上奏说:“选人官成后,皆于城中举债,到任后填还,致其贪求,罔不由此。”(75)可见当时新任命的官员在长安举债者颇为不少,到任后再偿还债务,这是导致官员贪污的重要原因之一。为此,唐政府决定由政府给当年新任命的河东、陇西、鄜坊,邠州等地官员各借两个月俸禄,至其发放俸禄时再予以扣除,企图通过这一办法避免官员遭受私营高利贷者的盘剥。但这一办法显然并不能一劳永逸,官吏借贷者仍时有所闻。

对于私营借贷的利率,唐朝法律也有明文规定。如开元二十五年《户部格》规定:“天下私举质,宜四分收利,官本五分生利。”(76)可知唐代法定私营借贷利率为年利率40%,官营借贷的年利率则为50%,私营借贷比官营借贷的利率低10%。由于受利益的驱使,一些私人高利贷者往往无视法律和唐政府的规定,肆意提高放债利率,百般盘剥债务人。开元十六年(728年),唐玄宗下诏说:“比来公私举放,取利颇深,有损贫下,事须厘革。”正因为官营借贷和私营借贷都存在利率过高的弊端,玄宗规定:“自今已后,天下负举,只宜四分收利,官本五分取利。”(77)这也说明,开元十六年以前,官、私营借贷的利率超过了这些规定的利率。此外,唐政府对放债收取复利及法外生利等行为则始终予以严厉打击。这些规定虽然未能完全禁止私营高利贷者的肆意盘剥,但对私人借贷利率毕竟有一定的限制作用。

隋唐长安城中不仅存在着大量的私营借贷者,而且还设有规模庞大的官营借贷体系。早在隋文帝开皇年间,长安就已建立了官营借贷机构。当时“京官及诸州并给公廨本钱,回易取利,以给公用”(78)。“台、省、府、寺及诸州皆置公廨钱,收息取给”(79)。长安(大兴城)是隋王朝的首都,庞大的中央政府就设在这里,作为中央政府的台、省、府、寺等各级机构都设置公廨本钱,用来放债牟利,足见长安的官营高利贷相当普遍。开皇十四年(594年),苏孝慈等人上书认为官府以公廨钱放债取息,“烦扰百姓,败损风俗”,故请求废除。隋文帝于是下令废除公廨钱。但是开皇十七年(597年),隋文帝又下令恢复了长安及各州的公廨钱。不过这时的公廨钱只能用于经营商品贩卖,却禁止放债收息(80)。

唐朝继承了隋朝的公廨钱制度,并且有进一步发展。在此形势下,长安的官营借贷也更加完备。在唐代,由政府拨给各级官府一定数额的专款作为资本从事放债活动,这种资本当时称为“公廨本钱”或者“食利本钱”。唐代公廨钱制度始创于唐高祖武德元年(618年)。武德元年十二月,“置公廨本钱,以诸州令史主之,号捉钱令史。每司九人,补于吏部,所主才五万钱以下,市肆贩易,月纳息钱四千文,岁满授官”(81)。这是就全国而言,首都长安也是如此。从唐初到开元中,公廨钱制度虽然中断过几次,但都为时甚短;从“安史之乱”直至唐亡,则再也没有中断过。

唐代公廨本钱作为一种官营借贷制度,其经营方式大致如下:由政府拨给各级官府数额不等的专款作为资本,各个官府都设有捉钱官吏,如捉钱令史、府史、庶仆、胥士等等,专门负责公廨本钱的经营。捉钱令史把公廨本钱放给富户豪民,责成他们按期交纳利息和定期交回本钱。这些人被称为“捉利钱户”或“捉钱户”。这些捉钱户利用公廨本钱直接从事放债收息,然后将利息交给官府。按照规定,捉钱户的徭役则予以免除。债务人在借贷公廨本钱时,应当填写契书,还要有保人做担保。如果债务人无力清偿本息而逃亡或者死亡,则由保人赔付所欠本息。

由于长安是唐王朝国都,中央政府各级衙门及军队等都设置于此,所以长安公廨本钱的经营规模远远超过全国其他任何一个城市。贞观十二年(638年),褚遂良上书批评公廨钱制度:“在京七十余司,大率司引九人,更一二载后,年别即有六百余人输利授职。”(82)可见在京城长安的中央政府有70多个部门都设有公廨本钱,每个部门大体有9人负责经营公廨本钱的借贷,以此计之,则大约有630余人专门从事官营借贷。中央政府从三省六部、御史台、五监、九寺、馆、院等各个官府都设有数额不等的公廨本钱。贞元十二年(796年),御史中丞王颜上奏详细列举了68个政府部门设置公廨本钱的情况,其中67个官府都在长安,例如中书省设置公廨本钱5998贯,门下省3970贯,尚书省10215贯,兵部6520贯,户部6000贯,礼部3528贯,工部4320贯,御史台18591贯,集贤院4468贯,史馆1310贯,太常寺14254贯,鸿胪寺6605贯,国子监3382贯。这些官府的本钱一般都在一千贯以上,少则只有数百贯甚至数十贯,有些官府则多达一万贯以上,本钱最多的则是京兆府,多达48889贯224文(83)。据统计,这67个政府部门设置公廨本钱的总额多达241738贯。很显然,这67个官府并非在京的全部衙门。除此之外,仍有不少设置本钱的官府。例如元和十五年(820年)八月,唐穆宗下诏“赐教坊钱五千贯充本,以收利息”;长庆三年(823年),穆宗“赐内园本钱一万贯,军器使三千贯”;同年又赐五坊使钱五千贯(84)。长安、万年二县也有本钱。乾元元年(758年),肃宗规定:“其长安、万年两县各借一万贯,每月收利”(85),可见长安、万年二县的公廨本钱也不少。总之,唐长安各级官府设置公廨本钱相当普遍,且数额不小。据统计,各级官府在长安设置的公廨本钱总额至少在30万贯以上。由此可以说,唐长安城中从事官营借贷的公廨本钱规模之大是其他任何城市所难以比拟的。

公廨本钱作为一种官营借贷事业,自然有利息收入。唐代公廨钱借贷的利息率在前后期有较大变化。贞观十二年(638年),褚遂良奏称:“大率人捉五十贯已下,四十贯已上……每月纳利四千,一年凡输五万。”(86)按此计算,公廨本钱的利息率为月利8%,则年利率达到96%,基本上是年利一倍,说明公廨本钱的借贷利率在唐初的确相当高。然而,此后的利率则呈现出逐步下降的趋势。玄宗开元六年(718年),崔沔上奏说:“且五千之本,七分生利,一年所输四千二百。”(87)此时公廨本钱借贷的月利率为7%,则年利率为84%,虽然比较高,但利率已经比贞观时有所下降。开元十六年(728年),玄宗下诏说:“比来公私举放,取利颇深,有损贫下,事须厘革。自今已后,天下负举,只宜四分收利,官本五分取利。”(88)说明当时无论是私营借贷还是官营借贷都存在着利率偏高的弊端,为此玄宗下令对官私借贷进行整顿,以限制高利贷的盘剥。从此诏可知,官营借贷的利率已经下调为“五分取利”,即月利为5%,年利率为60%。据《新唐书》卷55《食货志》记载,开元十八年(730年),“复置天下公廨本钱,收赢十之六”。可见此时公廨本钱的年利率为60%。大致说来,唐玄宗时期公廨本钱的利率在月利7%~5%之间,利率已呈现出下降趋势。到唐后期,官营借贷利率仍然有所下降。唐德宗建中二年(781年),政府准备设置待诏官30员,沈既济上书以为此举会导致冗食,因为新增30位官员的俸钱及其他开支每月须钱100万。这笔钱全部以公廨本钱取利而来,而“以他司息例准之,当以钱二千万为之本,方获百万之利”(89)。就是说,需要2000万钱作为公廨本钱,才能获得100万钱的利息。按此计算,月利为5%。可见到唐德宗建中初年,公廨本钱的借贷利率已降至月利5%。会昌元年(841年)六月,户部上奏说:“今准长庆三年十二日敕,赐诸司食利本钱,共八万四千五百贯文,四分收利,一年只当四万九百九十二贯文。”(90)公廨本钱为84500贯,一年得利40992贯,那么年利率为48%,则月利率为4%。此例充分说明,唐人所谓“四分收利”即为月利率4%。公廨钱借贷利率至此已降到了月利4%。总之,公廨本钱的借贷利率在唐代始终呈现出逐步下降的趋势,从贞观初年的月利8%一直下降到武宗会昌年间的4%,其下降幅度达到50%,应该说下降幅度是很明显的。唐代官营借贷利率的逐步下降,虽然还不能完全肯定它就是商品经济发展的结果,但是至少可以说,这一现象与当时商业的迅速发展有相当密切的关系。而且借贷利率的下降,对于商业及债务人来说无疑是一个具有积极意义的现象。

公廨本钱的利息收入是唐政府财政收入的一个组成部分,它主要用于百官俸料钱等几个方面的开支。《唐会要》卷91《内外官料钱》说:“武德已后,国家仓库犹虚,应京官料钱,并给公廨本(钱),令当司令史番官回易给利,计官员多少分给。”贞观初年,唐政府“以用度不足,京官有俸赐而已,诸司置公廨本钱,以番官贸易取息,计员多少为月料”(91)。由此可知,在唐初国库空虚的情况下,设立公廨本钱就是为了给京官发放俸料钱。事实上,从唐初一直到开元天宝时期,所有京官(中央政府各级官员及京兆府、长安、万年二县官员等)的俸料钱,有相当部分来自于公廨本钱的利息收入。建中二年(781年),唐德宗下诏在中书、门下两省分置待诏官30员,这些官员“各准品秩给俸钱、廪饩、干力、什器、馆宇之设,以公钱为之本,收息以赡用”(92)。可见当时京官的俸钱、廪饩、干力、什器、建造馆宇等项费用都用公廨本钱的利息收入来开支。乾元元年(758年),唐政府规定,长安、万年两县“各备钱一万贯,每月收利,以充和雇”。当时“祠祭及蕃夷赐宴别设,皆长安、万年人吏主办。二县置本钱,配纳质债户收息以供费”(93)。说明长安、万年二县公廨本钱的利息收入既用于和雇开支,也用于祠祭及蕃夷赐宴之类的开支。各级官府的日常杂用,如购买纸笔、香油、蜡烛等也都用公廨钱的利息收入来支付。大历六年(771年),唐代宗下诏说:“军器公廨本钱三千贯文,放在人上,取利充使以下食料纸笔。”(94)唐中央政府各级机关普遍设有“公厨”。贞元元年(785年),礼部尚书李齐运奏称:“当司本钱至少,厨食阙绝,请准秘书省、大理寺例,取户部阙职官钱二千贯文,充本收利,以助公厨。”(95)由此看来,各级官府公厨所需资金也有一部分来自于公廨本钱的利息收入。总之,唐长安拥有规模庞大的官营借贷体系,借贷资本的总额颇为可观,为此获得了相当丰厚的利息收入。这项收入为解决京官俸料钱及各级官府诸项杂用等提供了大量资金,因而它在唐政府财政收入中占有不容忽视的地位。

公廨本钱作为一种官营借贷资本,其实质是一种很古老的生息资本——高利贷资本,所以公廨本钱借贷实质上是一种官营的高利贷。由于高利贷资本本身所具有的落后性,以及唐政府经营管理的不善,在公廨本钱经营过程中出现了不少弊端及问题。首先,由于公廨本钱借贷利率较高,往往导致债务人无力偿还。开元六年(718年),崔沔上奏指出:“顷以州县典吏,并捉官钱,收利数多,破产者众。”公廨本钱使得“富户既免其徭,贫户则受其弊,伤民刻下,俱在其中”(96)。在此情况下,有的债务人只好逃亡,有时甚至连保人也逃亡,从而使官府的本钱无法收回。贞元二十一年(805年),中书门下奏称:“伏以百司本钱,久无疏理,年岁深远,亡失颇多。”元和九年(814年),户部上奏说:“诸司食利本钱,出放已久,散失颇多。”(97),诸司本钱之所以“亡失颇多”,其中一个重要的原因就是由于债务人拖欠利息及本钱。大致说来,债务人拖欠利钱及本钱的现象在唐中期以后比较突出,为此唐后期多次下令免除所欠利息,有时甚至连本钱也予以免除。与此同时,唐政府又多次为各级官府追加公廨本钱的数额,以便维持一定数量的本钱,使之能够继续运转。唐中期以后,政治日趋腐败,官员贪污之风盛行。有关官员中饱私囊,从中贪污公款也是导致公廨本钱大量散失的一个重要原因。

公廨本钱在经营过程中的另一大弊端则是,不少商人将私款混入官府本钱中,如果能收回的利息钱则归为己有,如果利息无法收回,则假称官府本钱。元和十一年(816年),崔从上奏说:“近日访闻,商贩富人,投身要司,依托官本,广求私利。可征索者,自充家产,或逋欠者,证是官钱,非理逼迫,为弊非一。”(98)长安各级各类的官府特别多,而且大多数权势很大,各官府都给他们所属的捉钱令史发放“牒身”,使其享有一定的特权。按当时的规定,捉钱户不仅免除各种差遣及夫役等,而且“如有过犯,请牒送本司本使科责,府县不得擅有决罚”(99)。这样就使从事公廨本钱放贷的商人成为特权商人。这些捉钱户凭借官府高利贷的身份而取得某一官府的庇护,以逃避法律对他们的约束和制裁。在此情况下,捉钱户即使违法犯罪,而“府县不敢劾治”,于是“民间有不取本钱,立虚契,子孙相承为之”(100)。一些侥幸之徒并不领取官府本钱,虚立保契,获取牒身,以便取得这些特权。宪宗时,长安有个叫刘嘉和的人,由于他将别人的头打破,于是到闲厩使请求充当捉钱户,以便取得牒身,逃避京兆府对他的惩罚。实际上他并未领取闲厩使的公廨本钱(101)。为此,御史中丞柳公绰奏请:“诸使捉钱户,府县得捕役,给牒者毁之。自是不得钱者不纳利矣。”(102)按规定,充当捉钱户的都是些高户,即九等户中的上等户,他们不纳租税,不服徭役。元和六年(811年),柳公绰奏称:“今据闲厩使利钱案,一使之下,已有利钱户八百余人。访闻诸使,并同此例。户免夫役者,通计数千家。”(103)仅闲厩使所属的捉钱户就多达800余人,而在长安的诸使诸衙门所属捉钱户共有数千家之多,如果加上其他官府所属的捉钱户,那么长安城中的捉钱户无疑是一个不小的队伍。

三、飞钱

中唐以后,随着商品交换的日益活跃,我国出现了最初的汇兑业。当时进行汇兑的形式称为“飞钱”或“便换”。从现有文献记载看,“飞钱”的出现最早在唐宪宗元和年间,其发源地和主要办理机构就在唐王朝的国都长安。

据《新唐书·食货志》记载,所谓“飞钱”,是指“商贾至京师,委钱诸道进奏院及诸军、诸使、富家,以轻装趋四方,合券乃取之”(104)。由此可知,当时办理飞钱汇兑业务的机构既有诸道进奏院、诸军、诸使等官方机构,也有“富家”等私人机构,参与汇兑业务的主要是商人。中唐以后,各道和各府、州地方政府都在京师长安设立驻京办事处,称为“进奏院”。例如,兴元、鄜坊、易定的进奏院在长安崇义坊;河南、淄青、淮南、兖州、幽州、荆南、宣歙、江西、福建、广州、桂州、安南、黔南的进奏院在崇仁坊;浙西、浙东的进奏院在平康坊等等,专门负责当地政府与京师长安的各种联络。此外,唐政府还设有各种负责财政经济的专门使职,如水陆转运使、诸道转运使、盐铁使等,这些使职往往在全国各地设有办事机构。这样一来,诸道进奏院及诸军、诸使等便为商人从事飞钱汇兑业务提供了便利条件。于是商人将沉重的现钱交给诸道进奏院及诸军、诸使等机构,并领取一张票券,然后可以轻装到外地去从事贸易。商人到达目的地后,凭票券到当地政府机构领取现钱,在当地采购货物。可见所谓“飞钱”就是在甲地交钱领票,在乙地凭票取钱,这显然是现代汇票的最初形式。采用飞钱形式汇兑大量现金,既可以避免商人携带现款的风险,同时也免得地方政府不断地向京师长安运送现钱。这样做既安全又方便,所以“飞钱”又被称为“便换”。

除官方机构办理飞钱业务外,当时长安的一些富商巨贾也办理飞钱业务。宪宗时,裴武任京兆尹,他曾上书奏请:“禁与商贾飞钱者,廋索诸坊,十人为保。”(105)这说明,长安的富商大贾以前就曾办理过飞钱汇兑业务,因而裴武才会请求唐政府下令禁止。由于商业的迅速发展,长安积聚了一大批资财异常雄厚的富商巨贾。他们与各地有着频繁的交易往来,有的甚至在外地设有分店。为了避免运送沉重的现金,他们也从事飞钱业务。

飞钱的产生,无疑是中唐以后商业及货币经济迅速发展的产物。它的出现也与当时的货币流通状况有关。随着商品生产的发展和商品交换的不断扩大,唐代从事长途贩运的商人日趋增多,而且长途贩运的交易额往往很大,这就促使货币流通的地域范围和规模不断扩大。唐代铜钱的法定重量为每贯6斤4两,按唐斤合今1.19市斤计算,每贯铜钱重7.616市斤,一千贯铜钱的重量就多达7616市斤。而当时商人进行长途贩运时,交易额往往达到成千上万贯的规模,沉重的铜钱无疑给商人进行远距离大宗贸易带来很大困难。所以在异地之间进行大额现金汇兑便成为当时从事远距离贸易商人的迫切愿望,也是商品货币经济发展的迫切要求。飞钱汇兑业务正是在这样的社会需求下应运而生,这是促使飞钱产生的一个重要原因。

从文献记载看,飞钱的产生与茶商的经营活动有着极为密切的关系。在唐代,南方地区盛产茶叶,广大的北方地区则不生产茶叶,但北方地区的茶叶市场却相当广阔。当时不仅南方人普遍饮茶,北方人的饮茶之俗也相当普遍。唐人陆羽说,饮茶之俗“盛于国朝,两都荆、俞间,以为比屋之饮”(106)。李珏则说:“茶为食物,无异米盐,人之所资,远近同俗,既蠲渴乏,难舍斯须,至于田闾之间,嗜好尤切。”(107)唐人封演说得更为具体,他说:“自邹、齐、沧、棣,渐至京邑(长安),城市多开店铺煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积,色额甚多。”(108)可见北方饮茶之俗异常兴盛,茶叶交易很活跃,市场非常广阔。在此情况下,长安商人和北方商人纷纷南下采购茶叶,而南方地区的茶商也纷纷北上长安等地,将南方的茶叶源源不断地贩运到京师长安及北方地区。这样,长安和北方商人就需要运送大量现钱去南方;南方茶商在长安出售货物之后,也需要把现钱运回家乡。所以当时在京师长安与遥远的南方之间存在着频繁的巨额现金往来,这种巨额的现金往来如果依靠传统的运送方式显然很不方便,途中也有一定的风险。因此。茶商对飞钱汇兑业务的需求最为迫切,他们很可能是飞钱的创始人或最早使用者。

飞钱的产生,与当时货币流通中的矛盾也有密切关系。中唐以后,流通中的货币数量显然不能满足商品交换日益扩大的需要,出现了所谓“钱荒”现象。为了缓解这一现象,唐政府于贞元初年禁止商人携带现钱出骆谷(今陕西周至西南)、散关(今陕西宝鸡市西南),一些州县也往往禁止现钱出境。在此情况下,商人为了从事长途贩运,也只好采用汇兑现金的形式。由此可以说,当时通货不足也是促使飞钱产生的一个原因。

飞钱的产生,既是唐代商业空前发达的产物,也有利于商业的进一步发展。飞钱汇兑业务产生以后,商人到外地做贸易时就不必携带沉重的金属货币了,而仅仅用一张文券来代替巨额现金。这种办法既方便快捷,又比较安全,从而为商人进行贸易活动提供了前所未有的便利条件,因此有利于商业的进一步发展。另外,唐德宗以后,货币流通领域出现了严重紧缩的状况,钱重物轻现象日趋严重。这种状况对商品交换和经济发展显然很不利,但使用飞钱后,商人将巨额现金交给户部及诸军、诸使等设在长安的进奏院等机构,用一纸文券代替现金,这对加快货币流通速度、改善货币流通状况无疑是大有裨益的。

飞钱的使用对唐政府的财政状况也有一定影响。元和六年(811年),唐政府下令“茶商等公私便换现钱,并须禁断”(109),结果这一禁令使唐政府吃了大亏。次年,王绍代表户部上奏说:“京都(长安)时用,多重见钱,官中支计,近日殊少。”官府为什么“殊少”现钱?王绍分析说:“盖缘比来不许商人便换,因兹家有滞藏,所以物价转高,钱多不出。”(110)由于唐政府禁止商人便换,结果引起“钱多不出”“家有滞藏”,货币流通速度减慢,因此造成唐政府财政支出“殊少”现钱的恶果,可见商人便换对唐政府财政状况影响之大。也正因为如此,王绍等人请求唐政府“许令商人于三司任便换现钱,一切依旧禁约”(111)。宪宗只好从之。

据《新唐书》卷54《食货志》载,当时规定商人在户部、度支、盐铁三司办理飞钱汇兑业务时,“每千钱增给百钱,然商人无至者。复许与商人敌贯而易之”。唐政府要求商人在便换时,向官府交纳10%的汇兑费,结果遭到商人的抵制和反对,无人前去办理飞钱汇兑业务。最后,唐政府只好同意取消汇费,实行平价汇兑的办法,以便吸引商人前来汇兑现钱。

飞钱汇兑业务,实际上是一种信用关系。在唐代,这种信用关系有时遭到官府的破坏,致使飞钱的信用降低。懿宗咸通八年(867年)十月,户部侍郎崔彦昭上奏指出:该司收管的江淮诸道两税、榷酒及支付米价等钱,按照旧例每年由“商人投状便换,自南蛮用兵以来,置供军使,当司在诸州府场监钱,犹有商人便换,赍省司便换文牒至本州府请领,皆被诸州府称准供军使指挥占领。以此商人疑惑,乃致当司支用不充”(112)。商人在长安将现钱交给户部等机构后,持文牒到江淮地区领取现款时,当地政府对商人往往加以留难,未能及时兑付现钱。这就难免使“便换”的信誉遭到破坏,引起“商人疑惑”。为此有些商人不敢再去官府便换,结果导致“当司支用不充”。此事说明,以前到官府便换的商人颇为不少,一旦他们不来便换,唐政府就会有现钱“支用不充”的危险。因此崔彦昭请求唐政府命令“诸道、州府、场、监、院依限送纳及给还商人,不得托称占留”,及时向商人兑付现款,以维护便换的信用。懿宗采纳了这一建议。

飞钱作为汇兑业的一种形式,不仅仅是商人利用飞钱来汇兑现金,社会各层人士也可以通过这一形式汇款。据《因话录》记载,“有士鬻产于外,得钱数百缗,惧川途之难赍也,祈所知纳于公藏,而持牒以归,世所谓便换者,置之衣囊”(113)。此事说明士人也可以利用便换汇兑现金。唐政府在征收榷税时也利用了便换这一形式。文宗大和五年(831年)十月,户部侍郎庾敬休上奏谈到剑南东西川、山南西道每年税茶及除陌钱等事,他说:“伏以剑南道税茶,旧例委度支巡院勾当榷税,当司于上都(长安)召商人便换。”(114)说明西南地区应上交唐中央政府的榷税是和京师长安商人直接办理汇兑相抵消的(115)。

飞钱汇兑业务是唐代商品经济日益发达的产物。它的出现和推广使用,标志着唐代的商业和信用事业已经发展到一个前所未有的新水平。飞钱产生后,在客观上也促进了商业的进一步发展。

①③《通典》卷9《食货·钱币下》。

②《隋书》卷24《食货志》。

④《新唐书》卷54《食货志》。

⑤⑥《通典》卷9《食货典·钱币下》。

⑦《唐会要》卷89《泉货》。

⑧《贞观政要》卷1《政体》。

⑨⑩(11)《旧唐书》卷48《食货志》。

(12)《旧唐书》卷48《食货志》。

(13)《通典》卷9《食货典·钱币下》。

(14)《唐会要》卷89《泉货》。

(15) 《旧唐书》卷48《食货志》;《唐会要》卷89《泉货》。

(16)《新唐书》卷54《食货志》。

(17)(19)《通典》卷9《食货典·钱币下》。

(18)《资治通鉴》卷216,天宝十一载。

(20)《资治通鉴》卷216,天宝十一载。

(21)《新唐书》卷54《食货志》。

(22)《旧唐书》卷9《玄宗纪》

(23)萧清:《中国古代货币史》第183页,人民出版社1984年版。

(24)(25)(26)《旧唐书》卷48《食货志》。

(27)(28)《新唐书》卷54《食货志》。

(29)《新唐书》卷54《食货志》。

(30)(31)(32)《旧唐书》卷48《食货志》。

(33)《新唐书》卷54《食货志》。

(34)《旧唐书》卷48《食货志》。

(35)《唐会要》卷89《泉货》。

(36)《旧唐书》卷48《食货志》。

(37)《新唐书》卷54《食货志》。

(38)《太平广记》卷300《三卫》。

(39)《太平广记》卷243《窦乂》。

(40)《册府元龟》卷670《诬构》。

(41)《旧唐书》卷12《德宗纪》。

(42)《新唐书》卷208《田令孜传》。

(43)《太平广记》卷16《杜子春》。

(44)《太平广记》卷17《卢李二生》引《逸史》。

(45)《太平广记》卷23《张李二公》引《广异记》。

(46)傅筑夫:《唐代都市商业的历史性变化与“行”的产生》,《唐史论丛》第一辑,第21页,陕西人民出版社1988年版。

(47)张泽咸:《唐代工商业》第340页,中国社会科学出版社1995年版。

(48)秦晖:《唐代柜坊为“金融机构”说质疑》,《陕西师大学报》1990年第2期。

(49)《唐大诏令集》卷72《乾符二年南郊赦》。

(50)《资治通鉴》卷243,文宗太和元年四月。

(51)吴曾:《能改斋漫录》卷2。

(52)《资治通鉴》卷232,贞元三年六月。

(53)《旧唐书》卷183《外戚传》。

(54)《全唐文》卷78,武宗《会昌五年加尊号后郊天赦》。

(55)(日)仁井田升《唐令拾遗》杂令第三三。

(56)《太平广记》卷484《李娃传》。

(57)《太平广记》卷16《阳城》。

(58)《全唐诗》卷225,杜甫《曲江》二首之二。

(59)《全唐诗》卷460,白居易《自泳老身示诸家属》。

(60)《全唐诗》卷427,白居易《杜陵叟》。

(61)《全唐诗》卷444,白居易《劝酒》。

(62)《唐会要》卷45《功臣》。参见《通鉴》卷237,元和四年闰三月。

(63)宋敏求:《长安志》卷7,崇义坊。

(64)《宋刑统》卷26引“唐开元二十五年户部格”。

(65)《唐六典》卷6《比部郎中员外郎》。

(66)刘秋根:《关于汉代高利贷的几个问题》,《中国经济史研究》1991年第4期。

(67)《宋刑统》卷26引“唐开元二十五年杂令”。

(68)《唐会要》卷88《杂录》。

(69)《册府元龟》卷505,卷506,卷508;《唐会要》卷88《杂录》。

(70)《旧唐书》卷154《许孟容传》。

(71)《资治通鉴》卷243,文宗太和元年三月。

(72)《册俯元龟》卷999《外臣部·互市》。

(73)《旧唐书》卷133《李晟传》。

(74)《旧唐书》卷78《高季辅传》。

(75)《唐会要》卷92《内外官料钱下》。

(76)《宋刑统》卷26引“唐开元二十五年户部格”。

(77)《唐会要》卷88《杂录》。

(78)(80)《隋书》卷24《食货志》。

(79)《资治通鉴》卷178,隋文帝开皇十四年。

(81)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(82)《唐会要》卷91《内外官料钱》上。

(83)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(84)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》下;《旧唐书》卷16《穆宗纪》。

(85)《唐大诏令集》卷69《乾元元年南郊赦》。

(86)《唐会要》卷91《内外官料钱上》。

(87)《唐会要》卷91《内外官料钱》上。《册府元龟》卷506《邦计部·俸禄二》:崔沔奏曰:“且五十之本,七分生利,一年所输四千二百,兼算劳费,不啻五千。”此处“五十之本”显然有误,应为“五千之本”,故从《唐会要》。

(88)《唐会要》卷88《杂录》。

(89)《旧唐书》卷149《沈传师传》附沈既济传。

(90)(91)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(92)《旧唐书》卷149《沈传师传》附沈既济传。

(93)(94)(95)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(96)《唐会要》卷91《内外官料钱》上。

(97)(98)(99)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》下。

(100)(102)《新唐书》卷55《食货志》。

(101)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(103)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》下。

(104)(105)《新唐书》卷54《食货志》。

(106)陆羽:《茶经》卷下《六之饮》。

(107)《全唐文》卷719,李珏《论王播增榷茶疏》。

(108)封演:《封氏闻见记》卷6《饮茶》。

(109)(111)《旧唐书》卷48《食货志》。

(110)《全唐文》卷447,王绍《请禁私藏钱奏》。

(112)《旧唐书》卷19《懿宗纪》。

(113)《因话录》卷6,羽部。

(114)《册府元龟》卷504《邦计部·关市》。

(115)张泽咸:《唐代工商业》第357页,中国社会科学出版社1995年版。

货币流通状况与商业有着极为密切的关系。隋唐时期,长安的货币流通充分反映了长安商业的复兴和发展。隋唐货币制度的进步和币制的统一,为长安商业的繁荣提供了有利条件,促进了长安商业的繁荣。尽管隋唐时期长安的货币流通几经变化,但和其他时期相比还是比较稳定的。随着货币经济的发展和商业的繁荣,长安的各种金融事业也相应产生。在长安最为繁华的西市中,已有提供抵押借贷的质库;中央政府各个衙门乃至于京兆府等各级政府放债牟利的公廨本钱,经营存款及保管钱财的柜坊,从事金银买卖与兑换的金银店等。此外长安还出现了我国最早的汇兑事业——飞钱。所有这些都标志着长安的信用关系和金融业已发展到一个前所未有的新水平。

一、长安的货币流通

隋唐以前,长安的货币流通状况相当混乱。北周时,长安地区流通中的货币有五铢钱、布泉、“五行大布”和“永通万国”钱。当时,各种货币轻重不一,但却并行流通,货币之间的比价又很不合理,加之私铸之风颇盛,货币流通秩序十分混乱。此外,长安流通的货币不仅与当时南方地区的货币不同,而且与北方其他地区的货币也不尽相同。例如北齐统治下的河南、山东等地的货币就与长安流通的货币不同,这种状况显然不利于商业的发展。

为了整顿货币流通秩序,统一币制,隋文帝即位不久便下令发行统一的合乎标准的五铢钱。这种新钱“文曰五铢,而重如其文。每钱一千,重四斤二两”①,每枚重约3克。为了推行这种新钱,隋文帝于开皇三年(583年)四月下令,在关中四面诸关(如潼关、武关、散关等)均用100钱作为样钱,凡是携带铜钱入关者都要经过检查,只有合乎标准的五铢钱才允许入关,不合格的钱则销毁为铜,改铸新钱。此外,前代遗留下来的旧钱如“五行大布”“永通万国”及北齐发行的“常平五铢”钱等也都禁止流通。经过五年左右的大力整顿,货币流通秩序大为改观,“自是钱货始一,所在流布,百姓便之”②。开皇九年(589年)隋灭陈朝后,新的五铢钱更推广到全国范围内流通。货币的统一,有力地促进了商业发展。

隋文帝时,对货币流通管理十分严格,所以长安的货币流通秩序较为稳定。当时在京师大兴城(长安)各个邸肆“皆令立榜,置样为准。不中样者,不入于市”③,以防止恶钱进入市场流通。后来长安城中有人使用恶钱交易,结果为官吏所捕获,有人甚至被处以死刑。由于管理严格,“数年之间,私铸颇息”,私铸货币大为减少,货币流通秩序也渐趋稳定。大致说来,隋文帝统治的二十多年间,长安的货币流通较为稳定,物价也较为平稳。

隋炀帝大业年间,长安也和全国其他地方一样,货币流通出现了剧烈动荡,私铸之风盛行,铜钱日渐轻薄。起初每千钱犹重2斤,以后渐轻至1斤,结果导致“货贱物贵”,物价飞涨,货币流通混乱不堪。不久隋王朝就在农民起义的烽火中灭亡了。

唐初仍沿用隋朝五铢钱,当时长安市场劣币充斥,亟待整顿。唐高祖初入长安时,“民间行线环钱,其制轻小,凡八九万才满半斛”④。为了整顿币制,改变这种混乱局面,唐高祖于武德四年(621年)下令废除隋五铢钱,开始发行“开元通宝”钱。新钱“每十钱重一两,计一千重六斤四两”⑤。这种新钱是我国古代货币史上最为成功的货币之一。它的发行相当成功,史称其“轻重大小,最为折衷,远近便之”⑥。在发行新钱的同时,唐政府严禁私铸货币,规定:“敢有盗铸者,身死,家口籍没。”⑦这一规定对于维护货币流通秩序的稳定无疑起了积极作用。大致说来,唐高祖至高宗初年的三四十年间,长安的货币流通相当稳定。当时开元钱的购买力很高,加之经济日渐恢复,物价也就特别低廉,“至贞观三年,关中丰熟。……牛马布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱”⑧。直到高宗时,物价仍较为低廉。《通典》卷七记载,高宗“麟德三年(666年),米每斗折五文”。物价长期稳定,说明当时的货币流通秩序相当稳定。

随着货币经济的日趋发展,长安的货币流通也出现了一些新情况。大约在高宗显庆(656—660)以后,直至玄宗时期的近一百年间,长安的货币流通出现过几次明显波动。造成波动的直接原因是私铸的盛行以及恶钱的流通。显庆五年(660年)九月,由于流通领域恶钱渐多,唐政府下令以好钱换取恶钱。当时规定“以五恶钱酬一好钱,百姓以恶钱价贱,私自藏之,以候官禁之弛”。至十月,高宗又规定“以好钱一文买恶钱两文,弊仍不息”⑨,恶钱的流通仍未能根除。为了抵制恶钱流通,高宗于乾封元年(666年)五月又改铸新钱“乾封泉宝”钱。乾封泉宝钱重二铢六分,仍与开元通宝钱并行流通。当时唐政府规定乾封泉宝钱与开元通宝钱的比价为110,这显然极不合理,因为它对新钱的作价太高,于是百姓纷纷将旧的开元通宝钱收藏起来,结果导致“商贾不通,米帛增价”⑩,造成物价上涨。第二年,唐政府只好废除乾封泉宝钱,仍使用开元通宝钱。

高宗以后,长安市场流通的恶钱主要来自江淮以南的荆(今湖北江陵)、潭(今湖南长沙)、宜(今安徽宣城)、衡(今湖南衡阳)等地。这些地方盗铸货币之风十分猖獗,盗铸者往往处于陂湖深山之中,波涛险峻,山深林密,人迹罕至,以致“州县莫能禁约”(11)。而不法商人遂将私铸的钱币贩运到京师长安等地,致使长安的货币流通出现波动。武则天统治时,长安市场上流通的私钱有熟铜、排斗、沙涩、鹅眼钱等。为了整顿流通秩序,武则天在长安年间(701—705)曾下令在长安各个市场公开陈列“样钱”,“令百姓依样用钱,俄又简择艰难,交易留滞,又降敕非铁锡、铜荡、穿穴者,并许行用。其有熟铜、排斗、沙涩厚大者,皆不许简”(12)。唐政府治理恶钱流通的措施不切实际,因而很难实行,甚至导致“交易留滞”的混乱情况,最后只好允许质量稍好的私钱继续流通。史称:“神龙、先天之际(705—712),两京(长安和洛阳)用钱尤甚滥恶。”(13)流通领域中恶钱日趋增多,必然会导致物价上涨,市场不稳,从而影响商业的正常发展。所以史书说:先天时,“京中(长安)用钱恶,货物踊贵”。先天元年(712年),谏议大夫杨虚受奏请整顿货币流通,建议由政府“博取”恶钱,“京城并以好钱为用”,唐政府认为此举“扰政”而未予采纳。(14)开元五年(717年),宰相宋 又奏请禁止所有恶钱流通,玄宗于开元六年正月下诏,严禁恶钱流通,恶钱“不堪行用者,并销破覆铸”。不料此诏颁布后,“百姓喧然,物价动摇,商人不甘交易”(15),引起市场剧烈波动。此后唐政府一再禁止恶钱流通,采取各种措施整顿货币流通秩序,但始终收效不大。直到开元二十六年(738年),宣(今安徽宣城)、润(今江苏镇江)等州初置钱监,“两京用钱稍善,米粟价益下”(16),长安的货币流通明显好转,米、粟价格也日趋下降,渐趋正常水平。至天宝初年,长安“用钱稍好,米粟丰贱。数载之后,渐又滥恶。府县不许好钱加价回博,令好恶通用”。在此情况下,一些“富商奸人,渐收好钱,潜将往江淮南,每一钱货得私铸恶钱五文,假托公钱,将入京私用”。结果导致“京城钱日加碎恶,鹅眼、铁锡、古文、綎环之类,每贯重不过三四斤”(17)。由此可见,天宝初年以后长安市场上流通的恶钱至少有五六种之多,其重量不足法定货币重量的一半,它们主要来自江南、淮南地区。造成长安市场恶钱盛行的罪魁祸首主要是那些“富商奸人”。《资治通鉴》就明确指出:当时“江淮多恶钱,贵戚大商往往以良钱一易恶钱五,载入长安,市井不胜其弊”(18)。除不法富商和奸人外,一些“贵戚”(即达官贵族)也参与了恶钱的贩运,恶钱在长安的盛行与他们也有密切关系。为此,唐玄宗在天宝十一载(752年)下诏说:“如闻京城行用之钱,颇多滥恶,所资惩革,绝其讹谬。……宜令所司即出钱三数十万贯,分于两市,百姓间应交易所用不堪久行用者,官为换取,仍限一月日内使尽。庶单贫无患,商旅必通。其过限辄敢违犯者,一事以上,并作条件处分。”然而此时“京城百姓,久用恶钱,制下之后,颇相惊扰”(19)。当时玄宗又下令拨出国家仓库左藏库里所储存的排斗钱,在龙兴观南街开场允许市人换取,然而“贫弱者争次不得”。唐政府这次整顿长安市场上的恶钱,实际上并没有取得多大成效,反而遇到相当大的阻力。不久,玄宗只好规定:除铁锡、铜沙、穿穴、古文钱等各种较轻薄的恶钱外,其余的钱仍允许继续流通。过了好长时间,货币流通秩序才稳定下来。这次整顿长安货币流通之所以未能奏效,可能与唐政府内部的政治斗争有关。这次禁断恶钱在长安的流通,是出自宰相李林甫的奏请,但却遭到权臣杨国忠的大力反对。据说禁断恶钱的命令下达后,长安城中“商贾嚣然,不以为便。众共遮杨国忠马自言,国忠为之言于上(玄宗),乃更命非铅锡所铸及穿穴者,皆听用之如故”(20)。另外,唐政府以往整顿恶钱时,常常伤害中小商人和一般市民的利益,因而往往造成商民的惊扰与不安,甚至引起市人的抵制与反对。例如宰相李林甫曾奏请由政府拿出绢布300万匹,在长安“平估”收恶钱,结果导致“物价踊贵,诉者日万人”(21)。

总之,唐高宗到玄宗近百年间,由于私铸货币之风时起时伏,不少恶钱从江淮等地流入长安市场,致使长安的货币流通出现波动。在个别时期内,由于恶钱大量充斥市场,以致引起长安的物价产生剧烈动荡。唐政府治理恶钱所采取的措施往往未能抓住要害,不切实际,因而难以根除这一困扰长安商业正常发展的不利因素。尽管如此,恶钱问题尚未发展到严重阻碍商业发展的程度。因为从高宗到玄宗时期,长安的市场日趋活跃,商品越来越丰富,商业交易日益繁荣,长安商业一直在向前发展。此外,从开元通宝钱的购买力看,直至玄宗开元、天宝时期,长安的物价仍处于较低水平。玄宗时,“频岁丰稔,京师(长安)米斛不满二百”(22),即一斗米卖十几文,这与初唐时的物价水平大体不相上下。从唐前期社会经济发展的总体趋势看,当时社会经济持续发展,人口不断增加,农业和手工业迅速发展,特别是商品交换日趋活跃,因而对货币流通量的需求也不断增加,然而唐政府的货币发行量显然跟不上商业发展的需求,从而形成通货不足的局面(23)。长安作为唐王朝的首都,商业发达,交易频繁,对货币的需求量自然比其他地区更大。这样就为恶钱的流通提供了可乘之机,这也是长安的恶钱之所以屡禁不止的一个重要原因。

“安史之乱”后,军费支出急剧增加,唐政府财政拮据,国库空虚。在此情况下,唐政府采用第五琦建议,于乾元元年(758年)发行了一种新钱,称为“乾元重宝”钱。乾元钱每贯重10斤,按110的比价与开元通宝钱并行流通。次年,第五琦任宰相,又奏请发行“重轮乾元钱”。此钱亦称“重棱钱”,每贯重20斤,但它与开元钱的比价则高达150。当时开元钱、乾元钱与重轮乾元钱三种货币并行流通,但由于三种货币之间的比价极不合理,结果不久便出现了“谷价腾贵,米斗至七千,饿死者相枕于道”(24)的严重局面。“重棱钱”的重量是开元钱的三倍多,然而唐政府却规定它与开元钱的比价为150。因此新钱实际上是虚价大钱,与实际价值相差较大,这就必然导致物价飞涨,市场波动。唐政府在发行乾元钱时就曾明确表示,利用发行新钱“冀实三官之资,用收十倍之利”(25),企图借此来增加财政收入。由于唐政府把新钱的价钱提得太高,故意推行货币减重政策,这就为不法奸人盗铸货币提供了可乘之机。于是“长安城中,竞为盗铸,寺观钟及铜像,多坏为钱。奸人豪族,犯禁者不绝”。改铸大钱可以获取高额利润,因而不法之徒竞相改铸大钱,违犯盗铸钱令者甚多。当时郑叔清任京兆尹,对盗铸钱币的奸人豪族大力搜捕,严惩不贷,结果“数月间搒死者八百余人,人益无聊矣”(26)。在“物价益起,人心不安”的情况下,唐政府只好于上元元年(760年)六月宣布:重棱钱减为1文当30文行用,同时又抬高旧开元钱的价值,改为1文当10文行用,使之与乾元当十钱等价。当时人们对这种钱币虚抬作价的情形称为“虚钱”。唐政府规定:“碾碨鬻受,得为实钱,虚钱交易皆用十当钱,由是钱有虚实之名。”(27)因而后来在财产转让、市场交易时出现了所谓虚钱、实钱计价的双重价格现象。唐代宗即位后,下令“大小钱皆以一当一”,三种钱等价流通。在此情况下,乾元钱和重棱钱便被人们自动销毁,改铸为器物,而不再进入流通领域。这样便逐渐恢复了以前开元通宝钱的正常流通,“至是人甚便之”。至此,长安的货币流通逐渐趋于平稳。

大约在唐德宗建中初年以后,在货币流通领域中出现了—种十分独特的现象,即通货紧缩,货币流通量明显不足,物价急剧下跌,货币不断升值,旧史称之为“钱重物轻”。这一现象持续达七八十年之久。长安作为唐王朝首都,这一现象表现得尤为突出。

中唐以后,唐前期推行的租庸调法已无法实行,于是在建中元年(780年)改行两税法。两税法以钱定税,主要征收货币,盐税、茶税、酒税等也都大量征收货币税。与此同时,官员俸禄、军费等方面的货币支出也大幅度增加。而且由于商品交换的扩大和商业的不断发展,货币需求量不断增加。上述因素都使得流通领域对货币的需求量急剧增加,但由于种种原因,唐后期货币发行量非但没有增加,反而大幅度缩减。据载,天宝时期每年货币发行量为32.7万贯,宪宗时每年仅发行13.5万贯,而到文宗大和年间,每年发行量不足10万贯(28)。可见唐后期货币发行量明显减少,这种状况从而导致货币供需矛盾加剧,通货紧缩局面日趋严重。在此情况下,便出现了一种所谓的“钱荒”现象,货币价值不断升高,商品价格也随之下跌。

为了缓解通货不足的矛盾,唐政府曾规定百姓在交易时必须使用绢帛等实物作为交换媒介。贞元二十年(804年),唐政府规定:“市井交易,以绫、罗、绢、布、杂货与钱兼用。”(29)元和六年(811年),唐政府则规定:“公私交易,十贯钱已上,即须兼用匹段。”然而当时“京都时用,多重见钱”(30)。长安的百姓喜欢用铜钱交易,而不愿用绢帛交易。这一现象是长安商业日趋发达的必然结果,违背现实的行政手段自然难以奏效。为了改变“钱重物轻”现象,抑制物价的持续下跌,唐政府于元和八年(813年)拿出国库现钱50万贯,在长安东、西二市“收市布帛,每端匹估加十之一”;元和十二年(817年),宪宗又下令“京兆府拣择要便处开场,依市价交易。选清强官吏,切加勾当”(31)。这一措施也没有多大效果。随着货币价值不断升高,长安积藏货币之风也愈演愈烈,为此唐政府一再下令禁止私人储藏现钱。元和十二年(817年),唐政府规定:“京城内自文武官僚,不问品秩高下,并公郡县主、中使等,下至士庶、商旅、寺观、坊市,所有私贮见钱,并不得过五千贯。如有过此,许从敕出后,限一月内任将市别物收贮。”如果现钱特别多,可以放宽到两个月。限期满后,如有违犯者,普通百姓应“决痛杖一顿处死”;文武百官及公主等则要重加科贬。然而当时“京师(长安)里闾区肆所积,多方镇钱,王锷、韩弘、李惟简,少者不下五十万贯。于是竞买第屋以变其钱,多者竟里巷佣僦以归其值。而高赀大贾者,多依倚左右军官钱为名,府县不得穷验,法竟不行”(32)。长安城中,积藏现钱最多的要数那些权贵和方镇节度使以及富商巨贾。对于权贵和方镇节度使,京兆府官员显然难以详查;而富商大贾则大多依托禁军的权势,将自己的巨额现钱冒充军方官钱,京兆府官员更是不敢详查。结果只有那些无权势的富商等连忙购置房产货物等,将大量现钱变为实物。这一措施显然是不切实际的荒唐之举,因此也就难以取得多少实际成效。文宗大和四年(830年),也曾颁布过禁止积贮现钱的命令,甚至规定:“凡交易百缗以上者,匹帛米粟居半。”(33)就是说,凡是交易额超过100贯者,就要参用绢帛米粟,只能用铜钱支付一半,另一半则用绢帛支付。当时不仅要求京师长安执行这一规定,而且在河南府(今洛阳)、扬州(今江苏扬州)、江陵府(今湖北江陵)等城市也要执行这一规定。这一政策不仅违背了商品经济蓬勃发展的大趋势,事实上也难以执行,因而时隔不久便废除此令。

中唐以后,由于通货严重不足,铜钱的购买力日趋上升,于是在市场交易中出现了“除陌”现象。所谓“除陌”,是指在支付现钱时使用短陌钱,即每100文扣除若干文。长安市场上出现除陌现象,最迟在德宗贞元九年以前。贞元九年(793年)三月,德宗下诏说“陌内欠钱,法当禁断”,说明在此以前长安就已出现短陌钱。当时唐政府严禁使用久陌钱,命令行头、牙人等对此严加检查,违者送官府惩处;如有人故意隐瞒,则允许卖方(卖货者)到官府告发,行头、牙人和买方都将被“重加科罪”,严加惩处(34)。宪宗元和四年(809年),“京城时用钱,每贯头除二十文”(35)。就是说,在交易时每贯要扣除20文,仅支付980文。穆宗时,唐政府不再禁止使用欠陌钱,并且明确规定每贯扣除80文。长庆元年(821年),穆宗下诏规定:“其内外公私给用钱,从今以后,宜每贯一例除垫八十,以九百二十文成贯,不得更有加除及陌内欠少。”(36)唐政府这一规定是在迫不得已的情况下做出的,因为当时市场交易中除陌现象十分普遍,难以禁止,而且市场上除陌的比例也大小不一,高低相差较大,于是唐政府干脆承认这一现实,明确规定一个统一的比例,便于在交易中执行。应当说,这一规定是符合实际的。到唐末,“京师用钱,八百五十为贯,每百才八十五(文)”,而河南洛阳则以800文为一贯(37)。这说明,到唐末时,长安市场上的除陌比例已高达15%,亦即每100钱要扣除15文。唐德宗时,长安城中每贯扣除20文(即2%),到唐末则达到15%。可见长安的除陌现象呈现出持续发展的趋势。这也说明,唐后期长安市场上的通货不足问题始终未能得到有效地缓解。

二、柜坊、质库及金融借贷

在货币金融方面,唐长安不仅产生了飞钱汇兑业务,还出现了柜坊、质库、金银店这类专门办理存款、放款、生金银买卖等机构。唐政府经营的公廨本钱,则属于典型的官营金融借贷业务。这些机构及其所经营的业务,尽管不能和近现代金融业相提并论,但它却构成了我国初期的金融市场,标志着我国古代商业和金融业已发展到了一个新水平。

(一)柜坊

柜坊是一种专门经营存款、借款和保管钱财的机构,它的出现与商业贸易的发展有密切关系。这种专营存储现金业务的柜坊,最迟应于唐玄宗开元初年就已在长安城中出现。

唐代的铜钱每贯重六斤四两(合今7.6市斤)。商人外出贸易时,要随身携带如此沉重的铜钱显然不大方便,也不安全。从现有文献记载看,长安西市最迟在唐玄宗开元初年就已出现专门存放钱的柜坊。据《广异记》载:开元初年,有个名叫三卫的人来到长安卖绢,“后数日有白马丈夫来买;直还三万,不复踌躇,其钱先已锁在西市”(38)。据唐人温庭筠《乾馔子》记载,长安富商窦乂经常施钱给胡人米亮,并将钱存放在西市柜坊。当他听到米亮说崇贤里有小宅出售时,窦乂在“西市柜坊锁钱盈余,即依值出钱市之”(39)。由上述二例可以看出,商人往往将采购货物的铜钱预先存放在西市的柜坊。在买卖成交后,再到西市的柜坊提取现款。柜坊既然可以存放商人的购货款,当然也可以存放商人卖货后所得的现款。市场上有了专门代人存钱的柜坊,对于商人的贸易活动显然是个极为有利的条件,这样可以避免商人整天随身携带大量现钱或者运送现钱的许多麻烦。因此它的出现有利于商业的发展。

文宗大和年间(827—835),神策军中尉王守澄等诬告宰相宋申锡与穆宗的儿子漳王李凑谋反,捉拿十六王宅宫市典晏敬则等严加推问,“咸伏取受及得支证人,货卖银绢柜坊主人、卖物牙郎及见晏敬则从十六宅西门至漳王院,取信累路”(40)。虽然谋反之事出于诬告,但柜坊在长安的确存在却再次得到了证实。据李德裕《文武两朝献替记》载:太和七年(833年),“三月暮,高品阎从约押赐含桃,谓余曰:‘不锁柜坊也。’余未喻,曰:‘自相公入相,京师细婢良马无价,两市不锁柜坊。’”。所谓“两市不锁柜坊”,是说天下太平,社会秩序安定,连专门存放钱财的柜坊也可以不必上锁。这显然是对宰相李德裕的吹嘘之词,但长安存在柜坊却是千真万确的事实。这里说到“两市不锁柜坊”,显然是指东、西二市,可见不仅长安西市有柜坊,东市也有柜坊。建中三年(782年),唐德宗为了筹措巨额军费,下诏“大索京畿富商”,向长安富商“借钱”,“计其所得才八十万贯,少尹韦禛又取僦柜、质库法拷索之,才及二百万(贯)”(41)。唐政府从长安的柜坊及质库两个部门一次就搜括了120万贯,说明柜坊存款的规模的确不小。长安的柜坊都属于私人经营性质,至于长安究竟有多少家柜坊,史无明载。唐僖宗时,宦官田令孜任左神策军中尉,权势显赫,为所欲为。田令孜曾“语内园小儿尹希复、王士成等,劝帝籍京师两市蕃旅、华商宝货举送内库,使者监閟(bì)柜坊茶阁,有来诉者皆杖死京兆府”(42)。此事说明长安东、西二市的柜坊可能并不在少数。

除专门存钱的柜坊以外,长安的一些大商店如药店、外国商人经营的“波斯邸”等,也往往因商业往来关系而寄存钱财。据《续玄怪录》记载,杜子春遭到亲友抛弃后,“方冬衣破腹空,徒步长安中,日晚未食,仿佛不知所往。于东市西门,饥寒之色可掬,仰天长吁”。一位老人得知他的窘境之后,送他一贯钱,并对他说:“明日午时,候子于西市波斯邸,慎无后期”。次日,杜子春按时前往波斯邸,“老人果与钱三百万,不告姓名而去”(43)。据《逸史》记载:“昔有卢、李二生,隐居太白山。……卢生昔号二舅,……,二舅又曰:‘公所欠官钱多少?曰:‘二万贯。’乃与一拄杖,曰:‘将此于波斯店取钱。’。”于是,李生拿着拄杖来到波斯店,“波斯见拄杖,惊曰:‘此卢二舅拄杖,何以得之?’依言付钱”(44)。上述二例说明,波斯商人经营的波斯邸、波斯店也经营存放钱的业务。据《广异记》载:张、李二公为好友,天宝末年,张对李说:“君欲几多钱而遂其愿?”李回答说:“得三百千当办已事。”张氏有一顶旧席帽,他对李氏说:“可持此诣药铺,问王老家张三,令持此取三百千贯钱,彼当与君也。”于是李氏“持帽诣王家求钱。王老令送帽问家人,审是张老帽否?其女云:‘前所缀绿线犹在’。李问张是何人,王云:‘是五十年前来茯苓主顾,今有二千贯钱在药行中。’李领钱而回”(45)。此事说明,药铺之类的大商店也为商人存放现钱。

从现有文献记载来看,凡是在柜坊及波斯邸等商店存放的钱物,必须持有特定的凭证方可领取。例如,李生凭拄杖到波斯店取钱两万贯,李公凭旧席帽到王家药铺取钱三百贯,有的凭本人书写的帖子取钱,还有的则凭书信取钱。取钱的凭据虽然不尽相同,但是领取钱物时必须持有一定的凭据则是一致的。

由于史籍记载缺漏,关于柜坊的具体活动情况及业务范围已很难详知。至于它的性质,学者之间仍存在很大分歧。有的学者认为柜坊是“纯粹的金融机构”,专营银行业务,一方面吸收存款,一方面经营贷款,故已具有后世钱庄的性质,因而柜坊“是中国最早的一种雏形银行”(46)。还有的学者认为,柜坊专营存储业务,唐代长安的柜坊、飞钱等,实际上已具有近现代初期金融市场的某些业务雏形(47)。还有的学者则认为,唐代的柜坊并不是金融机构,它不可能具有银行的性质(48)。根据现存文献来看,如果把唐代长安的柜坊看作是专门经营银行业务的纯粹的金融机构,甚至把它称为银行,似乎缺乏足够的证据,而且难免有故意拔高之嫌。因而第一种说法对柜坊的评价明显偏高,第三种说法有一定的道理,然而并不能完全成立,而第二种说法则比较符合实际。笔者认为,唐代长安的柜坊当然不能等同于近现代银行之类的金融机构,然而它是我国早期的金融机构则是毫无疑问的。因为柜坊不仅经营货币的存储业务,而且还经营贷款业务。这一点能从下述史料中完全得到证明。乾符二年(875年),唐僖宗在《南郊赦文》中说:“自今以后,如有人入钱买官,纳银求职,败露之后,言告之初,取与同罪,卜射无舍,其钱物等并令没官,送御史台,以赃罚收管;如是波斯番人钱,亦准此处分。其柜坊人户,明知事情,不来陈告,所有物业,并不(令?)纳官,严加惩断,决流边远,庶绝此类。”(49)这道诏令严禁纳钱买官,说明当时以钱买官者不少。从这道诏令可以看出,以钱买官者的资金主要来自三个方面:其一是私人在家自存的现钱;其二是波斯商人的钱,此钱显然来自如前所述的波斯邸或波斯店;第三个途径则是东、西二市的柜坊。此诏规定,凡发现用钱买官者,所有钱物由官府没收,行贿者与受贿者同罪;来自波斯邸的钱,也按此办理。对于经营柜坊的主人来说,如果明知有人来柜坊借款买官而不去官府报告,则要对柜坊主严加惩处,流放边远地区,并将其所有财产没收。在这里,唐政府对柜坊主的处罚最为严厉。这就说明,以前有人为了以钱买官而来柜坊贷款。也就是说,柜坊主曾经向这些买官者提供过贷款服务。在唐政府看来,柜坊主向买官者提供贷款服务,等于参与了违法活动,应负连带责任,故应予以严惩。唐政府之所以严惩提供贷款的柜坊主,其目的就是要切断买官者的财源,以便杜绝买官之弊。中唐以后,由于买官之风盛行,不少人就是通过借款来买官的。史称:“自大历以来,节度使多出禁军,其禁军大将资高者,皆以倍称之息贷钱于富室,以赂中尉,动逾亿万,然后得之,未尝由执政;至镇,则重敛以偿所负。”(50)时人称之为“债帅”。这条材料清楚地表明了买官者为了买官常常从“富室”以高额利息借贷巨额现款,待其上任后再以搜括所得偿还借款及利息。由此可见,借钱买官在唐后期已是常见之事,向买官者提供贷款的绝大部分是那些财力雄厚的富商大贾。既然一般富商纷纷向买官者提供贷款,那么经营柜坊的富商也就必然有可能向买官者提供贷款,这种贷款自然也是有利息的,而且利息还比较高。总之,在唐代长安,柜坊主向官僚及买官者提供贷款业务是毫无疑问的,而且利息往往较高。既然柜坊向买官者及官僚可以提供贷款,那么它向商人和手工业者提供贷款也应该是很自然的事。

总之,柜坊是唐代商业空前发达的产物。柜坊在长安的出现,无疑是长安商业空前繁荣的一个重要标志。尽管柜坊是我国初期的金融机构,但它为商人的经营活动提供了极大便利,促进了长安商业的进一步发展。

(二)质库

质库就是后世的当铺,是专门经营典当业务的机构。所谓“典当”,是指以财物为抵押品的有息定期借贷银钱的经济行为。就其性质而言,典当业务实质上是一种抵押借贷。随着商业的发展,唐长安城中典当业也日益活跃起来,并成为商业、金融业的重要行业之一。

质库(当铺)最早发源于南朝时期的佛寺,当时称为“质库”或“长生库”。宋人吴曾说:“江北人谓以物质钱为解库,江南人谓为质库,然自南北朝已如此。”(51)唐朝主要用“质库”这一称呼,史籍中也有用“典”“质”等词的。在唐代,质库已发展成为独立的私人事业。当然,这时的佛寺也仍然经营质库。

经营质库必须具有雄厚的财力作资本,另外还需要固定的场所,并建造一定规模的库房,以便用来存放各种各样的抵押品,所以质库并不是一般人所能经营的。在唐代长安城中,开设质库的往往是那些资财雄厚的富商大贾。在经营质库的商人当中,既有汉族商人,也有不少“胡商”(即少数民族商人和外国商人)。安史之乱后,河、陇地区为吐蕃所占,西域使者在长安者归途已绝。这些“胡客留长安久者,或四十余年,皆有妻子,买田宅,举质取利,安居不欲归”(52)。元朝人胡三省注释说:“举者,举贷以取倍称之利也。质者,以物质钱,计月而取其利也。”可见胡人在长安经营质库者颇为不少。由于经营质库能够获取较为丰厚的利润,除商人外,不少贵族、官僚、士大夫甚至公主也纷纷开办质库。女皇武则天的女儿太平公主就曾设有质库。先天二年(713年),唐玄宗没收太平公主家产,发现她的家里“财货山积,珍奇宝物,侔于御府,马牧羊牧,田园、质库,数年征敛不尽”(53)。既然皇帝之女也都经营质库,那么一般贵族官僚开设质库也就不足为奇了,尽管唐政府一再禁止官员经商牟利,然而官僚士大夫开办质库者仍然不绝于史。唐武宗下诏说:“如闻朝列衣冠,或代承华胄,或在清途,私置质库楼店,与人争利。”(54)说明直到晚唐时,经营质库的官员仍然大有人在。从史籍记载看,长安的佛教寺院也有经营质库者。

质库实际上是一种金融借贷机构。与一般借贷机构所不同的是,凡是到质库借钱者(即债务人),必须用具有一定价值的物品作为抵押品,然后才能从质库借到现钱。按照唐朝规定,债务人借款时还需要有保人从中作保,这种借款有一定的期限限制,并且债务人应当交纳一定的利息。因此这种借款实际上是—种定期、有息抵押贷款。它的期限大致可分为一个月、三个月、半年、一年,长者可达两年甚至更长时间。由于缺乏史籍记载,关于借款期限的详细情况还不大清楚。到借款期限后,债务人应及时归还借款,并交纳利息,然后就可赎回自己的抵押品。如到期限后,债务人无力消偿借款和利息,那么质库有权变卖债务人的抵押品。不过唐政府曾规定,质库不能随意变卖抵押品,唐律规定:“收质者,非对物主,不得辄卖;若计利过本不赎,听告市司对卖,有剩利还之。如负债者逃,保人代偿。”(55)可见唐律禁止质库的经营者未经债务人同意就擅自变卖抵押品。但是如果债务人到期不赎的物品,质库可以在报告当地官府后予以变卖;如果偿还借款及利息后仍有剩余,则应将余款退还给债务人。假如借债人逃跑,则由保人代为赔偿借款。

前往质库借款者,往往都是因为急需用钱而现有资金又不能满足需要。所以到质库借钱者往往都是些较为穷困的人,如贫穷的农民、城市中的下层居民(即小商人、小手工业者),乃至于妓女之类。不过当时到质库借钱者也未必全部是贫穷之人,一般士人、官僚乃至于富商有时也成为质库的顾客之一(56)。

借债者所用的抵押品真可谓五花八门,种类繁杂,常见的有衣服、家具、丝绸、金银首饰、珠宝、契约、房产、田产,甚至奴婢也可成为抵押品。据载,“(阳)城之为朝士也,家苦贫,常以木枕、布衾质钱数万,人争取之”(57)。阳城曾以木枕、布衾为抵押品借钱数万,说明木枕、布衾也可以成为抵押品。杜甫《曲江》二首之二诗云:“朝回日日典春衣,每日江头尽醉归。酒债寻常行处有,人生七十古来稀。”(58)白居易诗云:“走笔还诗债,抽衣当药钱。”(59)有的农民为了向官府交纳租税,在青黄不接、经济拮据之际也常常到质库借钱。他们所用的抵押品往往是家具、农具等,甚至于将仅有的田地也作为抵押品。白居易《杜陵叟》诗感叹说:“杜陵叟,杜陵居,岁种薄田一顷余。三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死。九月降霜秋早寒,禾穗未熟皆青干。长吏明知不申破,急敛暴征求考课。典桑卖地纳官租,明年衣食将何如?”(60)可见长安郊区贫苦农民往往成为质库的顾客。白居易《劝酒》诗说:“归去来,头已白,典钱将用买酒吃。”(61)说明一些经济不宽裕的官僚士大夫也到质库借钱。长安的一些官僚贵族后代,由于家境衰败,经济拮据,也常以先辈遗留下来的房产等作为抵押品,从质库借钱。贞观年间著名宰相魏征的后代就是如此。魏征的玄孙魏稠到宪宗元和初年时,因家境衰败,贫穷不堪,遂将先辈留下的房产“质钱于人”,因他无力赎回房产,致使这些房产被变卖。当时魏征的旧宅已为九家所拥有,为此唐宪宗于元和四年(809年)三月下令,“出内库钱二百万赎之,以赐其孙(魏)稠及善冯等,禁其质卖”(62)。唐德宗时著名大臣段秀实的住宅在长安崇义坊,此宅系德宗所赐,后来也被其后代典卖。大中十年(856年),唐宣宗命令用政府公款3475贯将其赎回(63)。

在唐代,质库办理抵押放款称为“收质”或“纳质”,这种放款是有息借贷。唐朝法律对质库的贷款利率有明文规定。开元二十五年(737年)制定的《户部格》规定:“天下私举质,宜四分收利,官本五分收利。”(64)《唐六典》也规定:“凡质举之利,收子不得逾五分,出息债过其倍。若回利作本,官不理。”(65)“举”指一般借款,“质”则是指质库借款。这里“质”与“举”并提,而且利率一致,说明唐政府规定的质库放款利率与一般借款利率相同。不过这些规定并未说明“四分收利”是指年利率还是月利率。按照中国古代的一般情况,所谓年利几分,是指年利百分之几十,如年利5分、6分,就是年利率50%、60%;而月利几分则是指百分之几,如月利3分、4分,则是指月利率3%、4%。唐代也是如此(66)。因此这里规定的“四分收利”,如果指月利,那么月利率则为4%,年利率则可达48%;如果是指年利,则年利率为40%。由此可见,唐代质库放款的法定利率为年利40%或48%。当然这仅仅是法定利率,至于实际上的利率则未必完全如此。有些质库的经营者为了牟取暴利,往往将利率提得很高,甚至达到“倍称之息”,即年利率为100%。不过,唐政府对于贷款利率有严格限制,玄宗开元二十五年(737年)规定:“诸公私以财物出举者,任依私契,官为不理。每月取利,不得过六分。积日虽多,不得过一倍。”(67)就是说,即使贷款期限再长,年利息率也不得超过100%。此外唐政府还禁止放债收取复利,即所谓“回利作本”。长安元年(701年)规定:“负债出举,不得回利作本,并法外生利,仍令州县严加禁断。”(68)所谓“回利作本”就是俗话所说的“利滚利”,唐政府对此严加禁止。应当指出,质库放款的利率并非一成不变,由于唐政府规定的借贷利率在唐前后期变动较大,因而质库放款的利率也就必然有所变化(69)。此外,各个质库的利率也不完全相同。

(三)信用借贷

隋唐时期的借贷活动大致可分为两种:一种是抵押借贷,一种是信用借贷。质库所经营的贷款即属于典型的抵押借贷。在唐长安,不仅质库借贷相当活跃,信用借贷也很常见。唐代的信用借贷按其经营方式大致可分为两类:一类是官营的公廨本钱放款,另一类则是私人经营的放款。这些借贷行为在当时称为“出举”“举放”“举债”“放债”“放息钱”等。

唐长安的私营借贷相当活跃,其经营者不仅有富商巨贾,贵族官僚放债牟利者也屡见不鲜。从事放债活动的商人中,既有汉族商人,也有不少胡商(即少数民族商人和外国商人)。元和初年,左神策军将领李昱曾“假贷长安富人钱八千贯,满三岁不偿”(70),可见这是私人经营的定期贷款,期限为三年,其贷款数额相当大。史称:“自大历以来,节度使多出禁军,其禁军大将资高者,皆以倍称之息贷钱于富室,以赂中尉,动逾亿万,然后得之,未尝由执政;至镇,则重敛以偿所负。”(71)时人称之为“债帅”。说明当时在长安的中央禁军将领贷钱者颇为不少,贷款数额也很可观,向禁军将领提供贷款的只能是那些财力雄厚的富商巨贾。长安的“蕃客”(胡商)相当不少,他们中的许多人也从事放债活动。由于胡商财力雄厚,以至于“京城(长安)内衣冠子弟及诸军使并商人、百姓等,多有举诸蕃客本钱”(72),胡商的放债对象相当广泛。唐德宗时著名大将李晟之子也曾“贷回鹤钱一万余贯”(73)。除商人富室以外,一些贵族官僚甚至包括皇亲贵戚也纷纷放款牟利。太宗贞观年间,高季辅曾在上奏中指出,公主及勋贵之家虽然家产丰裕,然而却“戚戚于俭约,汲汲于华侈,放息出举,追求什一。公侯尚且求利,黎庶岂觉其非。锥刀必竞,实由于此”(74)。公主及贵族尚且放债牟利,一般官僚从事放债活动也就自然难以避免。对于官僚的放债出举行为,唐政府虽曾屡次明令禁止,然而始终是禁而不绝。

有放款者自然也就有借款者。私营贷款的对象相当广泛,包括普通的城市居民,如一般中小商人、手工业者及其他居民,城市郊区的贫苦农民往往也是私营放债的主要对象之一。当时农民向官府交纳赋税或由于天灾人祸等其他原因,而从高利贷者那里借钱度日的事,在史籍中常可见到,所以他们常常成为高利贷者的盘剥对象。除了普通城市居民外,士大夫、官僚、贵族乃至禁军将领也是私营借贷的主要放款对象。唐武宗会昌元年(841年),中书门下上奏说:“选人官成后,皆于城中举债,到任后填还,致其贪求,罔不由此。”(75)可见当时新任命的官员在长安举债者颇为不少,到任后再偿还债务,这是导致官员贪污的重要原因之一。为此,唐政府决定由政府给当年新任命的河东、陇西、鄜坊,邠州等地官员各借两个月俸禄,至其发放俸禄时再予以扣除,企图通过这一办法避免官员遭受私营高利贷者的盘剥。但这一办法显然并不能一劳永逸,官吏借贷者仍时有所闻。

对于私营借贷的利率,唐朝法律也有明文规定。如开元二十五年《户部格》规定:“天下私举质,宜四分收利,官本五分生利。”(76)可知唐代法定私营借贷利率为年利率40%,官营借贷的年利率则为50%,私营借贷比官营借贷的利率低10%。由于受利益的驱使,一些私人高利贷者往往无视法律和唐政府的规定,肆意提高放债利率,百般盘剥债务人。开元十六年(728年),唐玄宗下诏说:“比来公私举放,取利颇深,有损贫下,事须厘革。”正因为官营借贷和私营借贷都存在利率过高的弊端,玄宗规定:“自今已后,天下负举,只宜四分收利,官本五分取利。”(77)这也说明,开元十六年以前,官、私营借贷的利率超过了这些规定的利率。此外,唐政府对放债收取复利及法外生利等行为则始终予以严厉打击。这些规定虽然未能完全禁止私营高利贷者的肆意盘剥,但对私人借贷利率毕竟有一定的限制作用。

隋唐长安城中不仅存在着大量的私营借贷者,而且还设有规模庞大的官营借贷体系。早在隋文帝开皇年间,长安就已建立了官营借贷机构。当时“京官及诸州并给公廨本钱,回易取利,以给公用”(78)。“台、省、府、寺及诸州皆置公廨钱,收息取给”(79)。长安(大兴城)是隋王朝的首都,庞大的中央政府就设在这里,作为中央政府的台、省、府、寺等各级机构都设置公廨本钱,用来放债牟利,足见长安的官营高利贷相当普遍。开皇十四年(594年),苏孝慈等人上书认为官府以公廨钱放债取息,“烦扰百姓,败损风俗”,故请求废除。隋文帝于是下令废除公廨钱。但是开皇十七年(597年),隋文帝又下令恢复了长安及各州的公廨钱。不过这时的公廨钱只能用于经营商品贩卖,却禁止放债收息(80)。

唐朝继承了隋朝的公廨钱制度,并且有进一步发展。在此形势下,长安的官营借贷也更加完备。在唐代,由政府拨给各级官府一定数额的专款作为资本从事放债活动,这种资本当时称为“公廨本钱”或者“食利本钱”。唐代公廨钱制度始创于唐高祖武德元年(618年)。武德元年十二月,“置公廨本钱,以诸州令史主之,号捉钱令史。每司九人,补于吏部,所主才五万钱以下,市肆贩易,月纳息钱四千文,岁满授官”(81)。这是就全国而言,首都长安也是如此。从唐初到开元中,公廨钱制度虽然中断过几次,但都为时甚短;从“安史之乱”直至唐亡,则再也没有中断过。

唐代公廨本钱作为一种官营借贷制度,其经营方式大致如下:由政府拨给各级官府数额不等的专款作为资本,各个官府都设有捉钱官吏,如捉钱令史、府史、庶仆、胥士等等,专门负责公廨本钱的经营。捉钱令史把公廨本钱放给富户豪民,责成他们按期交纳利息和定期交回本钱。这些人被称为“捉利钱户”或“捉钱户”。这些捉钱户利用公廨本钱直接从事放债收息,然后将利息交给官府。按照规定,捉钱户的徭役则予以免除。债务人在借贷公廨本钱时,应当填写契书,还要有保人做担保。如果债务人无力清偿本息而逃亡或者死亡,则由保人赔付所欠本息。

由于长安是唐王朝国都,中央政府各级衙门及军队等都设置于此,所以长安公廨本钱的经营规模远远超过全国其他任何一个城市。贞观十二年(638年),褚遂良上书批评公廨钱制度:“在京七十余司,大率司引九人,更一二载后,年别即有六百余人输利授职。”(82)可见在京城长安的中央政府有70多个部门都设有公廨本钱,每个部门大体有9人负责经营公廨本钱的借贷,以此计之,则大约有630余人专门从事官营借贷。中央政府从三省六部、御史台、五监、九寺、馆、院等各个官府都设有数额不等的公廨本钱。贞元十二年(796年),御史中丞王颜上奏详细列举了68个政府部门设置公廨本钱的情况,其中67个官府都在长安,例如中书省设置公廨本钱5998贯,门下省3970贯,尚书省10215贯,兵部6520贯,户部6000贯,礼部3528贯,工部4320贯,御史台18591贯,集贤院4468贯,史馆1310贯,太常寺14254贯,鸿胪寺6605贯,国子监3382贯。这些官府的本钱一般都在一千贯以上,少则只有数百贯甚至数十贯,有些官府则多达一万贯以上,本钱最多的则是京兆府,多达48889贯224文(83)。据统计,这67个政府部门设置公廨本钱的总额多达241738贯。很显然,这67个官府并非在京的全部衙门。除此之外,仍有不少设置本钱的官府。例如元和十五年(820年)八月,唐穆宗下诏“赐教坊钱五千贯充本,以收利息”;长庆三年(823年),穆宗“赐内园本钱一万贯,军器使三千贯”;同年又赐五坊使钱五千贯(84)。长安、万年二县也有本钱。乾元元年(758年),肃宗规定:“其长安、万年两县各借一万贯,每月收利”(85),可见长安、万年二县的公廨本钱也不少。总之,唐长安各级官府设置公廨本钱相当普遍,且数额不小。据统计,各级官府在长安设置的公廨本钱总额至少在30万贯以上。由此可以说,唐长安城中从事官营借贷的公廨本钱规模之大是其他任何城市所难以比拟的。

公廨本钱作为一种官营借贷事业,自然有利息收入。唐代公廨钱借贷的利息率在前后期有较大变化。贞观十二年(638年),褚遂良奏称:“大率人捉五十贯已下,四十贯已上……每月纳利四千,一年凡输五万。”(86)按此计算,公廨本钱的利息率为月利8%,则年利率达到96%,基本上是年利一倍,说明公廨本钱的借贷利率在唐初的确相当高。然而,此后的利率则呈现出逐步下降的趋势。玄宗开元六年(718年),崔沔上奏说:“且五千之本,七分生利,一年所输四千二百。”(87)此时公廨本钱借贷的月利率为7%,则年利率为84%,虽然比较高,但利率已经比贞观时有所下降。开元十六年(728年),玄宗下诏说:“比来公私举放,取利颇深,有损贫下,事须厘革。自今已后,天下负举,只宜四分收利,官本五分取利。”(88)说明当时无论是私营借贷还是官营借贷都存在着利率偏高的弊端,为此玄宗下令对官私借贷进行整顿,以限制高利贷的盘剥。从此诏可知,官营借贷的利率已经下调为“五分取利”,即月利为5%,年利率为60%。据《新唐书》卷55《食货志》记载,开元十八年(730年),“复置天下公廨本钱,收赢十之六”。可见此时公廨本钱的年利率为60%。大致说来,唐玄宗时期公廨本钱的利率在月利7%~5%之间,利率已呈现出下降趋势。到唐后期,官营借贷利率仍然有所下降。唐德宗建中二年(781年),政府准备设置待诏官30员,沈既济上书以为此举会导致冗食,因为新增30位官员的俸钱及其他开支每月须钱100万。这笔钱全部以公廨本钱取利而来,而“以他司息例准之,当以钱二千万为之本,方获百万之利”(89)。就是说,需要2000万钱作为公廨本钱,才能获得100万钱的利息。按此计算,月利为5%。可见到唐德宗建中初年,公廨本钱的借贷利率已降至月利5%。会昌元年(841年)六月,户部上奏说:“今准长庆三年十二日敕,赐诸司食利本钱,共八万四千五百贯文,四分收利,一年只当四万九百九十二贯文。”(90)公廨本钱为84500贯,一年得利40992贯,那么年利率为48%,则月利率为4%。此例充分说明,唐人所谓“四分收利”即为月利率4%。公廨钱借贷利率至此已降到了月利4%。总之,公廨本钱的借贷利率在唐代始终呈现出逐步下降的趋势,从贞观初年的月利8%一直下降到武宗会昌年间的4%,其下降幅度达到50%,应该说下降幅度是很明显的。唐代官营借贷利率的逐步下降,虽然还不能完全肯定它就是商品经济发展的结果,但是至少可以说,这一现象与当时商业的迅速发展有相当密切的关系。而且借贷利率的下降,对于商业及债务人来说无疑是一个具有积极意义的现象。

公廨本钱的利息收入是唐政府财政收入的一个组成部分,它主要用于百官俸料钱等几个方面的开支。《唐会要》卷91《内外官料钱》说:“武德已后,国家仓库犹虚,应京官料钱,并给公廨本(钱),令当司令史番官回易给利,计官员多少分给。”贞观初年,唐政府“以用度不足,京官有俸赐而已,诸司置公廨本钱,以番官贸易取息,计员多少为月料”(91)。由此可知,在唐初国库空虚的情况下,设立公廨本钱就是为了给京官发放俸料钱。事实上,从唐初一直到开元天宝时期,所有京官(中央政府各级官员及京兆府、长安、万年二县官员等)的俸料钱,有相当部分来自于公廨本钱的利息收入。建中二年(781年),唐德宗下诏在中书、门下两省分置待诏官30员,这些官员“各准品秩给俸钱、廪饩、干力、什器、馆宇之设,以公钱为之本,收息以赡用”(92)。可见当时京官的俸钱、廪饩、干力、什器、建造馆宇等项费用都用公廨本钱的利息收入来开支。乾元元年(758年),唐政府规定,长安、万年两县“各备钱一万贯,每月收利,以充和雇”。当时“祠祭及蕃夷赐宴别设,皆长安、万年人吏主办。二县置本钱,配纳质债户收息以供费”(93)。说明长安、万年二县公廨本钱的利息收入既用于和雇开支,也用于祠祭及蕃夷赐宴之类的开支。各级官府的日常杂用,如购买纸笔、香油、蜡烛等也都用公廨钱的利息收入来支付。大历六年(771年),唐代宗下诏说:“军器公廨本钱三千贯文,放在人上,取利充使以下食料纸笔。”(94)唐中央政府各级机关普遍设有“公厨”。贞元元年(785年),礼部尚书李齐运奏称:“当司本钱至少,厨食阙绝,请准秘书省、大理寺例,取户部阙职官钱二千贯文,充本收利,以助公厨。”(95)由此看来,各级官府公厨所需资金也有一部分来自于公廨本钱的利息收入。总之,唐长安拥有规模庞大的官营借贷体系,借贷资本的总额颇为可观,为此获得了相当丰厚的利息收入。这项收入为解决京官俸料钱及各级官府诸项杂用等提供了大量资金,因而它在唐政府财政收入中占有不容忽视的地位。

公廨本钱作为一种官营借贷资本,其实质是一种很古老的生息资本——高利贷资本,所以公廨本钱借贷实质上是一种官营的高利贷。由于高利贷资本本身所具有的落后性,以及唐政府经营管理的不善,在公廨本钱经营过程中出现了不少弊端及问题。首先,由于公廨本钱借贷利率较高,往往导致债务人无力偿还。开元六年(718年),崔沔上奏指出:“顷以州县典吏,并捉官钱,收利数多,破产者众。”公廨本钱使得“富户既免其徭,贫户则受其弊,伤民刻下,俱在其中”(96)。在此情况下,有的债务人只好逃亡,有时甚至连保人也逃亡,从而使官府的本钱无法收回。贞元二十一年(805年),中书门下奏称:“伏以百司本钱,久无疏理,年岁深远,亡失颇多。”元和九年(814年),户部上奏说:“诸司食利本钱,出放已久,散失颇多。”(97),诸司本钱之所以“亡失颇多”,其中一个重要的原因就是由于债务人拖欠利息及本钱。大致说来,债务人拖欠利钱及本钱的现象在唐中期以后比较突出,为此唐后期多次下令免除所欠利息,有时甚至连本钱也予以免除。与此同时,唐政府又多次为各级官府追加公廨本钱的数额,以便维持一定数量的本钱,使之能够继续运转。唐中期以后,政治日趋腐败,官员贪污之风盛行。有关官员中饱私囊,从中贪污公款也是导致公廨本钱大量散失的一个重要原因。

公廨本钱在经营过程中的另一大弊端则是,不少商人将私款混入官府本钱中,如果能收回的利息钱则归为己有,如果利息无法收回,则假称官府本钱。元和十一年(816年),崔从上奏说:“近日访闻,商贩富人,投身要司,依托官本,广求私利。可征索者,自充家产,或逋欠者,证是官钱,非理逼迫,为弊非一。”(98)长安各级各类的官府特别多,而且大多数权势很大,各官府都给他们所属的捉钱令史发放“牒身”,使其享有一定的特权。按当时的规定,捉钱户不仅免除各种差遣及夫役等,而且“如有过犯,请牒送本司本使科责,府县不得擅有决罚”(99)。这样就使从事公廨本钱放贷的商人成为特权商人。这些捉钱户凭借官府高利贷的身份而取得某一官府的庇护,以逃避法律对他们的约束和制裁。在此情况下,捉钱户即使违法犯罪,而“府县不敢劾治”,于是“民间有不取本钱,立虚契,子孙相承为之”(100)。一些侥幸之徒并不领取官府本钱,虚立保契,获取牒身,以便取得这些特权。宪宗时,长安有个叫刘嘉和的人,由于他将别人的头打破,于是到闲厩使请求充当捉钱户,以便取得牒身,逃避京兆府对他的惩罚。实际上他并未领取闲厩使的公廨本钱(101)。为此,御史中丞柳公绰奏请:“诸使捉钱户,府县得捕役,给牒者毁之。自是不得钱者不纳利矣。”(102)按规定,充当捉钱户的都是些高户,即九等户中的上等户,他们不纳租税,不服徭役。元和六年(811年),柳公绰奏称:“今据闲厩使利钱案,一使之下,已有利钱户八百余人。访闻诸使,并同此例。户免夫役者,通计数千家。”(103)仅闲厩使所属的捉钱户就多达800余人,而在长安的诸使诸衙门所属捉钱户共有数千家之多,如果加上其他官府所属的捉钱户,那么长安城中的捉钱户无疑是一个不小的队伍。

三、飞钱

中唐以后,随着商品交换的日益活跃,我国出现了最初的汇兑业。当时进行汇兑的形式称为“飞钱”或“便换”。从现有文献记载看,“飞钱”的出现最早在唐宪宗元和年间,其发源地和主要办理机构就在唐王朝的国都长安。

据《新唐书·食货志》记载,所谓“飞钱”,是指“商贾至京师,委钱诸道进奏院及诸军、诸使、富家,以轻装趋四方,合券乃取之”(104)。由此可知,当时办理飞钱汇兑业务的机构既有诸道进奏院、诸军、诸使等官方机构,也有“富家”等私人机构,参与汇兑业务的主要是商人。中唐以后,各道和各府、州地方政府都在京师长安设立驻京办事处,称为“进奏院”。例如,兴元、鄜坊、易定的进奏院在长安崇义坊;河南、淄青、淮南、兖州、幽州、荆南、宣歙、江西、福建、广州、桂州、安南、黔南的进奏院在崇仁坊;浙西、浙东的进奏院在平康坊等等,专门负责当地政府与京师长安的各种联络。此外,唐政府还设有各种负责财政经济的专门使职,如水陆转运使、诸道转运使、盐铁使等,这些使职往往在全国各地设有办事机构。这样一来,诸道进奏院及诸军、诸使等便为商人从事飞钱汇兑业务提供了便利条件。于是商人将沉重的现钱交给诸道进奏院及诸军、诸使等机构,并领取一张票券,然后可以轻装到外地去从事贸易。商人到达目的地后,凭票券到当地政府机构领取现钱,在当地采购货物。可见所谓“飞钱”就是在甲地交钱领票,在乙地凭票取钱,这显然是现代汇票的最初形式。采用飞钱形式汇兑大量现金,既可以避免商人携带现款的风险,同时也免得地方政府不断地向京师长安运送现钱。这样做既安全又方便,所以“飞钱”又被称为“便换”。

除官方机构办理飞钱业务外,当时长安的一些富商巨贾也办理飞钱业务。宪宗时,裴武任京兆尹,他曾上书奏请:“禁与商贾飞钱者,廋索诸坊,十人为保。”(105)这说明,长安的富商大贾以前就曾办理过飞钱汇兑业务,因而裴武才会请求唐政府下令禁止。由于商业的迅速发展,长安积聚了一大批资财异常雄厚的富商巨贾。他们与各地有着频繁的交易往来,有的甚至在外地设有分店。为了避免运送沉重的现金,他们也从事飞钱业务。

飞钱的产生,无疑是中唐以后商业及货币经济迅速发展的产物。它的出现也与当时的货币流通状况有关。随着商品生产的发展和商品交换的不断扩大,唐代从事长途贩运的商人日趋增多,而且长途贩运的交易额往往很大,这就促使货币流通的地域范围和规模不断扩大。唐代铜钱的法定重量为每贯6斤4两,按唐斤合今1.19市斤计算,每贯铜钱重7.616市斤,一千贯铜钱的重量就多达7616市斤。而当时商人进行长途贩运时,交易额往往达到成千上万贯的规模,沉重的铜钱无疑给商人进行远距离大宗贸易带来很大困难。所以在异地之间进行大额现金汇兑便成为当时从事远距离贸易商人的迫切愿望,也是商品货币经济发展的迫切要求。飞钱汇兑业务正是在这样的社会需求下应运而生,这是促使飞钱产生的一个重要原因。

从文献记载看,飞钱的产生与茶商的经营活动有着极为密切的关系。在唐代,南方地区盛产茶叶,广大的北方地区则不生产茶叶,但北方地区的茶叶市场却相当广阔。当时不仅南方人普遍饮茶,北方人的饮茶之俗也相当普遍。唐人陆羽说,饮茶之俗“盛于国朝,两都荆、俞间,以为比屋之饮”(106)。李珏则说:“茶为食物,无异米盐,人之所资,远近同俗,既蠲渴乏,难舍斯须,至于田闾之间,嗜好尤切。”(107)唐人封演说得更为具体,他说:“自邹、齐、沧、棣,渐至京邑(长安),城市多开店铺煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积,色额甚多。”(108)可见北方饮茶之俗异常兴盛,茶叶交易很活跃,市场非常广阔。在此情况下,长安商人和北方商人纷纷南下采购茶叶,而南方地区的茶商也纷纷北上长安等地,将南方的茶叶源源不断地贩运到京师长安及北方地区。这样,长安和北方商人就需要运送大量现钱去南方;南方茶商在长安出售货物之后,也需要把现钱运回家乡。所以当时在京师长安与遥远的南方之间存在着频繁的巨额现金往来,这种巨额的现金往来如果依靠传统的运送方式显然很不方便,途中也有一定的风险。因此。茶商对飞钱汇兑业务的需求最为迫切,他们很可能是飞钱的创始人或最早使用者。

飞钱的产生,与当时货币流通中的矛盾也有密切关系。中唐以后,流通中的货币数量显然不能满足商品交换日益扩大的需要,出现了所谓“钱荒”现象。为了缓解这一现象,唐政府于贞元初年禁止商人携带现钱出骆谷(今陕西周至西南)、散关(今陕西宝鸡市西南),一些州县也往往禁止现钱出境。在此情况下,商人为了从事长途贩运,也只好采用汇兑现金的形式。由此可以说,当时通货不足也是促使飞钱产生的一个原因。

飞钱的产生,既是唐代商业空前发达的产物,也有利于商业的进一步发展。飞钱汇兑业务产生以后,商人到外地做贸易时就不必携带沉重的金属货币了,而仅仅用一张文券来代替巨额现金。这种办法既方便快捷,又比较安全,从而为商人进行贸易活动提供了前所未有的便利条件,因此有利于商业的进一步发展。另外,唐德宗以后,货币流通领域出现了严重紧缩的状况,钱重物轻现象日趋严重。这种状况对商品交换和经济发展显然很不利,但使用飞钱后,商人将巨额现金交给户部及诸军、诸使等设在长安的进奏院等机构,用一纸文券代替现金,这对加快货币流通速度、改善货币流通状况无疑是大有裨益的。

飞钱的使用对唐政府的财政状况也有一定影响。元和六年(811年),唐政府下令“茶商等公私便换现钱,并须禁断”(109),结果这一禁令使唐政府吃了大亏。次年,王绍代表户部上奏说:“京都(长安)时用,多重见钱,官中支计,近日殊少。”官府为什么“殊少”现钱?王绍分析说:“盖缘比来不许商人便换,因兹家有滞藏,所以物价转高,钱多不出。”(110)由于唐政府禁止商人便换,结果引起“钱多不出”“家有滞藏”,货币流通速度减慢,因此造成唐政府财政支出“殊少”现钱的恶果,可见商人便换对唐政府财政状况影响之大。也正因为如此,王绍等人请求唐政府“许令商人于三司任便换现钱,一切依旧禁约”(111)。宪宗只好从之。

据《新唐书》卷54《食货志》载,当时规定商人在户部、度支、盐铁三司办理飞钱汇兑业务时,“每千钱增给百钱,然商人无至者。复许与商人敌贯而易之”。唐政府要求商人在便换时,向官府交纳10%的汇兑费,结果遭到商人的抵制和反对,无人前去办理飞钱汇兑业务。最后,唐政府只好同意取消汇费,实行平价汇兑的办法,以便吸引商人前来汇兑现钱。

飞钱汇兑业务,实际上是一种信用关系。在唐代,这种信用关系有时遭到官府的破坏,致使飞钱的信用降低。懿宗咸通八年(867年)十月,户部侍郎崔彦昭上奏指出:该司收管的江淮诸道两税、榷酒及支付米价等钱,按照旧例每年由“商人投状便换,自南蛮用兵以来,置供军使,当司在诸州府场监钱,犹有商人便换,赍省司便换文牒至本州府请领,皆被诸州府称准供军使指挥占领。以此商人疑惑,乃致当司支用不充”(112)。商人在长安将现钱交给户部等机构后,持文牒到江淮地区领取现款时,当地政府对商人往往加以留难,未能及时兑付现钱。这就难免使“便换”的信誉遭到破坏,引起“商人疑惑”。为此有些商人不敢再去官府便换,结果导致“当司支用不充”。此事说明,以前到官府便换的商人颇为不少,一旦他们不来便换,唐政府就会有现钱“支用不充”的危险。因此崔彦昭请求唐政府命令“诸道、州府、场、监、院依限送纳及给还商人,不得托称占留”,及时向商人兑付现款,以维护便换的信用。懿宗采纳了这一建议。

飞钱作为汇兑业的一种形式,不仅仅是商人利用飞钱来汇兑现金,社会各层人士也可以通过这一形式汇款。据《因话录》记载,“有士鬻产于外,得钱数百缗,惧川途之难赍也,祈所知纳于公藏,而持牒以归,世所谓便换者,置之衣囊”(113)。此事说明士人也可以利用便换汇兑现金。唐政府在征收榷税时也利用了便换这一形式。文宗大和五年(831年)十月,户部侍郎庾敬休上奏谈到剑南东西川、山南西道每年税茶及除陌钱等事,他说:“伏以剑南道税茶,旧例委度支巡院勾当榷税,当司于上都(长安)召商人便换。”(114)说明西南地区应上交唐中央政府的榷税是和京师长安商人直接办理汇兑相抵消的(115)。

飞钱汇兑业务是唐代商品经济日益发达的产物。它的出现和推广使用,标志着唐代的商业和信用事业已经发展到一个前所未有的新水平。飞钱产生后,在客观上也促进了商业的进一步发展。

①③《通典》卷9《食货·钱币下》。

②《隋书》卷24《食货志》。

④《新唐书》卷54《食货志》。

⑤⑥《通典》卷9《食货典·钱币下》。

⑦《唐会要》卷89《泉货》。

⑧《贞观政要》卷1《政体》。

⑨⑩(11)《旧唐书》卷48《食货志》。

(12)《旧唐书》卷48《食货志》。

(13)《通典》卷9《食货典·钱币下》。

(14)《唐会要》卷89《泉货》。

(15) 《旧唐书》卷48《食货志》;《唐会要》卷89《泉货》。

(16)《新唐书》卷54《食货志》。

(17)(19)《通典》卷9《食货典·钱币下》。

(18)《资治通鉴》卷216,天宝十一载。

(20)《资治通鉴》卷216,天宝十一载。

(21)《新唐书》卷54《食货志》。

(22)《旧唐书》卷9《玄宗纪》

(23)萧清:《中国古代货币史》第183页,人民出版社1984年版。

(24)(25)(26)《旧唐书》卷48《食货志》。

(27)(28)《新唐书》卷54《食货志》。

(29)《新唐书》卷54《食货志》。

(30)(31)(32)《旧唐书》卷48《食货志》。

(33)《新唐书》卷54《食货志》。

(34)《旧唐书》卷48《食货志》。

(35)《唐会要》卷89《泉货》。

(36)《旧唐书》卷48《食货志》。

(37)《新唐书》卷54《食货志》。

(38)《太平广记》卷300《三卫》。

(39)《太平广记》卷243《窦乂》。

(40)《册府元龟》卷670《诬构》。

(41)《旧唐书》卷12《德宗纪》。

(42)《新唐书》卷208《田令孜传》。

(43)《太平广记》卷16《杜子春》。

(44)《太平广记》卷17《卢李二生》引《逸史》。

(45)《太平广记》卷23《张李二公》引《广异记》。

(46)傅筑夫:《唐代都市商业的历史性变化与“行”的产生》,《唐史论丛》第一辑,第21页,陕西人民出版社1988年版。

(47)张泽咸:《唐代工商业》第340页,中国社会科学出版社1995年版。

(48)秦晖:《唐代柜坊为“金融机构”说质疑》,《陕西师大学报》1990年第2期。

(49)《唐大诏令集》卷72《乾符二年南郊赦》。

(50)《资治通鉴》卷243,文宗太和元年四月。

(51)吴曾:《能改斋漫录》卷2。

(52)《资治通鉴》卷232,贞元三年六月。

(53)《旧唐书》卷183《外戚传》。

(54)《全唐文》卷78,武宗《会昌五年加尊号后郊天赦》。

(55)(日)仁井田升《唐令拾遗》杂令第三三。

(56)《太平广记》卷484《李娃传》。

(57)《太平广记》卷16《阳城》。

(58)《全唐诗》卷225,杜甫《曲江》二首之二。

(59)《全唐诗》卷460,白居易《自泳老身示诸家属》。

(60)《全唐诗》卷427,白居易《杜陵叟》。

(61)《全唐诗》卷444,白居易《劝酒》。

(62)《唐会要》卷45《功臣》。参见《通鉴》卷237,元和四年闰三月。

(63)宋敏求:《长安志》卷7,崇义坊。

(64)《宋刑统》卷26引“唐开元二十五年户部格”。

(65)《唐六典》卷6《比部郎中员外郎》。

(66)刘秋根:《关于汉代高利贷的几个问题》,《中国经济史研究》1991年第4期。

(67)《宋刑统》卷26引“唐开元二十五年杂令”。

(68)《唐会要》卷88《杂录》。

(69)《册府元龟》卷505,卷506,卷508;《唐会要》卷88《杂录》。

(70)《旧唐书》卷154《许孟容传》。

(71)《资治通鉴》卷243,文宗太和元年三月。

(72)《册俯元龟》卷999《外臣部·互市》。

(73)《旧唐书》卷133《李晟传》。

(74)《旧唐书》卷78《高季辅传》。

(75)《唐会要》卷92《内外官料钱下》。

(76)《宋刑统》卷26引“唐开元二十五年户部格”。

(77)《唐会要》卷88《杂录》。

(78)(80)《隋书》卷24《食货志》。

(79)《资治通鉴》卷178,隋文帝开皇十四年。

(81)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(82)《唐会要》卷91《内外官料钱》上。

(83)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(84)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》下;《旧唐书》卷16《穆宗纪》。

(85)《唐大诏令集》卷69《乾元元年南郊赦》。

(86)《唐会要》卷91《内外官料钱上》。

(87)《唐会要》卷91《内外官料钱》上。《册府元龟》卷506《邦计部·俸禄二》:崔沔奏曰:“且五十之本,七分生利,一年所输四千二百,兼算劳费,不啻五千。”此处“五十之本”显然有误,应为“五千之本”,故从《唐会要》。

(88)《唐会要》卷88《杂录》。

(89)《旧唐书》卷149《沈传师传》附沈既济传。

(90)(91)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(92)《旧唐书》卷149《沈传师传》附沈既济传。

(93)(94)(95)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(96)《唐会要》卷91《内外官料钱》上。

(97)(98)(99)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》下。

(100)(102)《新唐书》卷55《食货志》。

(101)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》上。

(103)《唐会要》卷93《诸司诸色本钱》下。

(104)(105)《新唐书》卷54《食货志》。

(106)陆羽:《茶经》卷下《六之饮》。

(107)《全唐文》卷719,李珏《论王播增榷茶疏》。

(108)封演:《封氏闻见记》卷6《饮茶》。

(109)(111)《旧唐书》卷48《食货志》。

(110)《全唐文》卷447,王绍《请禁私藏钱奏》。

(112)《旧唐书》卷19《懿宗纪》。

(113)《因话录》卷6,羽部。

(114)《册府元龟》卷504《邦计部·关市》。

(115)张泽咸:《唐代工商业》第357页,中国社会科学出版社1995年版。