古道探寻

“杜南即蚀中”——“明修栈道,暗度陈仓”考

本节的三个要点是:①“明修栈道,暗度陈仓”的出典和相关史实。②司马迁《史记》“蚀中”的天文地望分析。③“明修栈道,暗度陈仓”,汉语文化中的广泛语用与史实暖昧的巨大对比落差,基本缘由是什么?先从第一点开始。

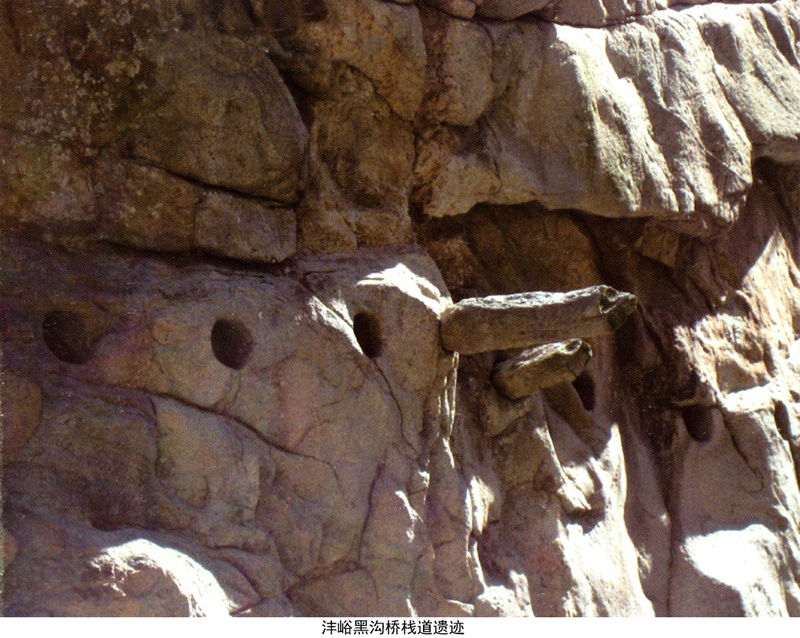

李之勤先生《陈仓古道考》写道:“作为一个地理实体,陈仓古道实指汉中、关中间秦岭山区的一条谷道。据说这条谷道曾是秦汉之际刘邦北定三秦、韩信‘明修栈道、暗度陈仓’之路。但此说源于宋代平话、元代杂剧,于史无徵,并非事实。而陈仓古道之名却由元代而历明清,流传至今。”《汉语大词典》“明修栈道,暗度陈仓”条给出的出典也是元代杂剧:元代无名氏《暗度陈仓》第二折:“着樊哙明修栈道,俺可暗度陈仓古道。这楚兵不知是智,必然排兵在栈道把守。俺往陈仓古道抄截,杀他个措手不及也。”元代尚仲贤《气英布》第一折:“孤家用韩信之计,明修栈道,暗度陈仓,攻完三秦,劫取五国。”综上可知,“明修栈道,暗度陈仓”出典的时间上限是宋,而大盛于元朝,流行于今。相关史实多出于《史记》,主要是以下几则:

“沛公为汉王,王巴、蜀、汉中,都南郑。……汉王之国,项王使卒三万人从,楚与诸侯之慕从者数万人,从杜南入蚀中。”“八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯,邯迎击汉陈仓。”(《史记·高祖本纪》)《汉书·高帝纪》亦载:“夏四月,诸侯罢戏下,各就国。羽使卒三万人从汉王,楚子、诸侯之人慕从者数万人,从杜南人蚀中。去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意。”《史记·留侯世家》写道:“汉王之国,良送至褒中,遣良归韩。良因说汉王曰:‘王何不烧绝所过栈道,示天下无还心,以固项王意。’乃使良还行烧绝栈道。”《史记·淮阴侯列传》写道:“八月,汉王举兵东出陈仓,定三秦。”

《史记》有“汉王用韩信之计,从故道还”和“八月,汉王举兵东出陈仓”,“暗度陈仓”在史料层面完全坐实。“明修栈道”呢,《史记》只是写了烧毁栈道,未明写修栈道。“明修栈道”是宋代平话、元代杂剧高唱的文学真实,“明修栈道,暗度陈仓”成了国人耳熟能详的成语掌故。是的,“明修栈道”在《史记》并不明确,将之归于“于史无徵,并非事实”却也过火。《史记》明确记载:“八月,汉王用韩信之计,从故道还。”既然是“计”——争霸天下之计,非文本雕虫小技,还能够弄成1加1那么明确同时也简单吗?源于生活(历史),又高于生活(历史),这是历史伟人明确说过的,也是希腊哲人《诗学》2000年前的明确观点,更让宋代平话、元代杂剧“明修栈道,暗度陈仓”的巨大影响和成功完全得到证明!从历史思想和学术角度看,即便“明修栈道”无法弄清,那么刘邦烧毁的栈道是在哪一条秦岭古道呢?至少得问:刘邦是从哪一条秦岭古道去当他的汉中王呢?

刘邦去汉中的路线,主要有两说:

1.子午道说。《史记》《汉书》均引李奇注:“蚀,音力,在杜南。”如淳注:“蚀,入汉中川谷名。”杜,是指长安之南杜县。今人任乃强《华阳国志校补图注》中,认为“蚀中”即西城(今安康)。《水经注》载:“汉水又东合直水……水北出子午谷岩岭下,又南,枝分东注。旬水又从南苁阁下,山上有戍,置于崇阜之上,下临深渊。张子房烧绝栈阁,示无还也。”这段记载,间接述及刘邦来汉中经由子午道。程大昌者著《雍录》:“以地望求之,关中南面碍南山,其有微径可达汉中者,唯子午谷在长安正南,其次向西则骆谷。此蚀中,若非骆谷,即子午谷。”清顾祖禹《读史方舆纪要》载:“子午谷,……南口曰午,在洋县东百六十里;北口曰子,在长安府南百里。谷长百六十里,或曰即古蚀中也。项羽封沛公为汉王,都南郑。汉王之国,从杜南入蚀中,去辄烧绝栈道,盖即此。”今人王开主编《陕西古代道路交通史》,史念海先生、辛德勇先生皆主张子午道说。

2.斜谷道说。宋《舆地纪胜》载:“褒谷,……张良送高祖至褒中,说烧绝栈道;曹操出斜谷,军遮要以临汉中;诸葛亮由斜谷取郿,皆此道也。”清顾祖禹《读史方舆纪要》引:“胡氏曰:汉高为汉王,从杜南入斜谷,张良送至褒中,意此即斜谷旧道。”如何理解东汉《石门颂》中“高祖受命,兴于汉中。道由子午,出散入秦。建定帝位,以汉氏焉”。持刘邦由子午谷来汉中之说者,认为这是最有力的证据。然对这几句的理解,关键是如何断句。按古文的一般规律及该文音韵语气,两小句为一较完整语意,应标点为句号。这样,“道由子午”,不是说高祖由子午谷来后而兴于汉中,而是说由子午谷“出散入秦”。郭荣章先生对此曾提出过疑问:子午道与散关“一在东,一在西,其间相距千里之遥。道由子午是不能出散入秦的。出散入秦,当时只能走故道,根本不经子午道”(郭鹏)。

现在看东汉《石门颂》的记述:“高祖受命,兴于汉中。道由子午,出散入秦。建定帝位,以汉氏焉。后以子午,途路涩难。更随围谷,复通堂光。凡此四道,垓鬲尤艰。”“高祖受命,兴于汉中。道由子午,出散入秦”,已经够明确的了!问题仅仅在于,“蚀中”作为地理名称,空前绝后,仅出现于司马迁《史记》和《汉书》对子午道的描述。“蚀中”成为《史记》的司马迁词汇。“蚀中”前无古人,无先秦文献可查。后无来者,至少东汉《石门颂》中的“道由子午”,已经选择王莽的“子午”新政,而不用“蚀中”旧称。子午谷在《史记》之前既然没有专门名称,司马迁就只能以个人经验来描述命名。“蚀中”来自于何种地望与经验?

其一,《史记·秦始皇本纪》描写阿房宫:“先做前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。周驰为阁道,自殿下直抵南山。表南山之巅以为阙,为复道。自阿房渡渭,属之咸阳,以象天极,阁道绝汉抵营室也。……象天极,阁道绝汉抵营室也”为天上中心,阿房宫为地表中心。“周驰为阁道”即连接天和地的中心大道。阿房宫位于丰镐户杜之间,正是子午谷,正是“蚀中”道。太史公另以“隐宫”喻之,亦表“蚀中”之义。“隐宫”与自己所受的残酷宫刑有关,更有对阿房宫堂皇“营室”的轻蔑有关。阿房宫即“隐宫”,隐宫即“蚀中”,这就是太史公的史学和诗学。“子午”“蚀中”“直星”还有“隐宫”,皆为阿房宫意象地望,皆“以象天极,阁道绝汉抵营室也”。阿房宫“自殿下直抵南山”,阁道不仅修到南山,而且修进南山,这就是秦岭栈道。

其二,《史记·天官书》:“斗口三星,随北端兑若见若不,曰阴德……后六星绝汉抵营室,日阁道。”《尔雅》载:“营室谓之定。”“定,正也。作宫室皆以营室中为正。”(《三辅黄图校注》)子午者,谓南北之“正”也。“若见若不,日阴德”,消逝星相,即“蚀中”。

其三,《三辅黄图校注》写道:“武帝时祭泰乙,上通天台,舞八岁童女三百人,祠祀招仙人。祭泰乙,云令人升通天台,以候天神,天神既下祭所,若大流星,乃举烽火而就竹官望拜。”“泰乙”即太乙,子午谷口有太乙宫。“大流星”即司马迁命名“蚀中”的地望现象和根据。用西汉《淮南子说林训》的话说:“月照天下,蚀于詹诸。”刘安的“蚀于詹诸”和司马迁的“蚀中”,已经多么接近啊!“最后是‘玄’,它表示蓝黑色,一种形式看来像是一条大蛇或一个人隐藏在某种遮盖物的下面。”(李约瑟《中国科学技术史》)“玄”的黑色,表示消失和看不见;“玄”的本质据“中”,龙树有《中观论》。子午谷有汉武帝玄都观,司马迁谓之“蚀中”。综上分析可见:司马迁《史记》中的“杜南入蚀中”,等于说“杜南即蚀中”。天文、地理和阿房宫皆表明:“杜南即蚀中!”至于刘邦如何从“蚀中”(子午道)到汉中包括“褒中”,虽然有关联,已经属于另外一个问题。史念海诸先生都作过辩证:“《汉书·高帝纪》:‘张良辞归韩,汉王送至褒中。’是汉王、留侯相别,乃至南郑以后之事。故褒中之别,乃汉王送留侯,非留侯送汉王也。”

“去辄烧绝栈道”,应该发生于子午谷。《史记·淮阴侯列传》中的“遂听信计,八月,汉王举兵东出陈仓,安之秦”,《史记·高祖本纪》“八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭府五帝邯”皆表明,“暗度陈仓”确是韩信之计。“明修栈道”,《史记》并未明说,明说的只是烧了栈道。来自于“明修栈道,暗度陈仓”的“声东击西”,已是军事战略术语和兵法中的三十六计。如果从军事战略的机密性和奇袭性看,“明修”的“栈道”应该是子午道。因之,从《史记》出发,讨论“明修栈道”是无明确基础的,争论“明修”了哪一条秦岭栈道更无望。但为烘托韩信之计,为与“暗度陈仓”联袂,“明修栈道”也的确是一个有益的智力游戏和想象空间,也诚为宋元文化的一个巨大创作和收获。如果将之仅仅作为一个具体的史实而争论,则甚无谓也无益。“明修栈道,暗度陈仓”问题的重心,并不在汉初韩信用兵的史实探讨,而在宋元文化的心性理解。

宋元文化对“明修栈道,暗度陈仓”的巨大渲染,源于对韩信的同情。对韩信的命运同情,来自于对皇帝(比如称刘邦为刘郎、刘老二)绝对权力的消解与个体性地位的价值关切。对个人的价值关切,宋元文化借助韩信的悲剧来表达。“明修栈道,暗度陈仓”源于韩信悲剧命运之强调,而非历史事实之求证。它更多是与宋元文化心性的对话,而非与《史记》史实的对话。基于宋元文化心性情结的“明修栈道,暗度陈仓”,一旦要落实于秦岭古道,歧误多着呢。然而,它对秦岭古道的声名传播,贡献甚大!在文化地理研究中,人文地理不同于历史地理,透过“明修栈道,暗度陈仓”这一公案,明白多了。

李之勤先生《陈仓古道考》写道:“作为一个地理实体,陈仓古道实指汉中、关中间秦岭山区的一条谷道。据说这条谷道曾是秦汉之际刘邦北定三秦、韩信‘明修栈道、暗度陈仓’之路。但此说源于宋代平话、元代杂剧,于史无徵,并非事实。而陈仓古道之名却由元代而历明清,流传至今。”《汉语大词典》“明修栈道,暗度陈仓”条给出的出典也是元代杂剧:元代无名氏《暗度陈仓》第二折:“着樊哙明修栈道,俺可暗度陈仓古道。这楚兵不知是智,必然排兵在栈道把守。俺往陈仓古道抄截,杀他个措手不及也。”元代尚仲贤《气英布》第一折:“孤家用韩信之计,明修栈道,暗度陈仓,攻完三秦,劫取五国。”综上可知,“明修栈道,暗度陈仓”出典的时间上限是宋,而大盛于元朝,流行于今。相关史实多出于《史记》,主要是以下几则:

“沛公为汉王,王巴、蜀、汉中,都南郑。……汉王之国,项王使卒三万人从,楚与诸侯之慕从者数万人,从杜南入蚀中。”“八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯,邯迎击汉陈仓。”(《史记·高祖本纪》)《汉书·高帝纪》亦载:“夏四月,诸侯罢戏下,各就国。羽使卒三万人从汉王,楚子、诸侯之人慕从者数万人,从杜南人蚀中。去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意。”《史记·留侯世家》写道:“汉王之国,良送至褒中,遣良归韩。良因说汉王曰:‘王何不烧绝所过栈道,示天下无还心,以固项王意。’乃使良还行烧绝栈道。”《史记·淮阴侯列传》写道:“八月,汉王举兵东出陈仓,定三秦。”

《史记》有“汉王用韩信之计,从故道还”和“八月,汉王举兵东出陈仓”,“暗度陈仓”在史料层面完全坐实。“明修栈道”呢,《史记》只是写了烧毁栈道,未明写修栈道。“明修栈道”是宋代平话、元代杂剧高唱的文学真实,“明修栈道,暗度陈仓”成了国人耳熟能详的成语掌故。是的,“明修栈道”在《史记》并不明确,将之归于“于史无徵,并非事实”却也过火。《史记》明确记载:“八月,汉王用韩信之计,从故道还。”既然是“计”——争霸天下之计,非文本雕虫小技,还能够弄成1加1那么明确同时也简单吗?源于生活(历史),又高于生活(历史),这是历史伟人明确说过的,也是希腊哲人《诗学》2000年前的明确观点,更让宋代平话、元代杂剧“明修栈道,暗度陈仓”的巨大影响和成功完全得到证明!从历史思想和学术角度看,即便“明修栈道”无法弄清,那么刘邦烧毁的栈道是在哪一条秦岭古道呢?至少得问:刘邦是从哪一条秦岭古道去当他的汉中王呢?

刘邦去汉中的路线,主要有两说:

1.子午道说。《史记》《汉书》均引李奇注:“蚀,音力,在杜南。”如淳注:“蚀,入汉中川谷名。”杜,是指长安之南杜县。今人任乃强《华阳国志校补图注》中,认为“蚀中”即西城(今安康)。《水经注》载:“汉水又东合直水……水北出子午谷岩岭下,又南,枝分东注。旬水又从南苁阁下,山上有戍,置于崇阜之上,下临深渊。张子房烧绝栈阁,示无还也。”这段记载,间接述及刘邦来汉中经由子午道。程大昌者著《雍录》:“以地望求之,关中南面碍南山,其有微径可达汉中者,唯子午谷在长安正南,其次向西则骆谷。此蚀中,若非骆谷,即子午谷。”清顾祖禹《读史方舆纪要》载:“子午谷,……南口曰午,在洋县东百六十里;北口曰子,在长安府南百里。谷长百六十里,或曰即古蚀中也。项羽封沛公为汉王,都南郑。汉王之国,从杜南入蚀中,去辄烧绝栈道,盖即此。”今人王开主编《陕西古代道路交通史》,史念海先生、辛德勇先生皆主张子午道说。

2.斜谷道说。宋《舆地纪胜》载:“褒谷,……张良送高祖至褒中,说烧绝栈道;曹操出斜谷,军遮要以临汉中;诸葛亮由斜谷取郿,皆此道也。”清顾祖禹《读史方舆纪要》引:“胡氏曰:汉高为汉王,从杜南入斜谷,张良送至褒中,意此即斜谷旧道。”如何理解东汉《石门颂》中“高祖受命,兴于汉中。道由子午,出散入秦。建定帝位,以汉氏焉”。持刘邦由子午谷来汉中之说者,认为这是最有力的证据。然对这几句的理解,关键是如何断句。按古文的一般规律及该文音韵语气,两小句为一较完整语意,应标点为句号。这样,“道由子午”,不是说高祖由子午谷来后而兴于汉中,而是说由子午谷“出散入秦”。郭荣章先生对此曾提出过疑问:子午道与散关“一在东,一在西,其间相距千里之遥。道由子午是不能出散入秦的。出散入秦,当时只能走故道,根本不经子午道”(郭鹏)。

现在看东汉《石门颂》的记述:“高祖受命,兴于汉中。道由子午,出散入秦。建定帝位,以汉氏焉。后以子午,途路涩难。更随围谷,复通堂光。凡此四道,垓鬲尤艰。”“高祖受命,兴于汉中。道由子午,出散入秦”,已经够明确的了!问题仅仅在于,“蚀中”作为地理名称,空前绝后,仅出现于司马迁《史记》和《汉书》对子午道的描述。“蚀中”成为《史记》的司马迁词汇。“蚀中”前无古人,无先秦文献可查。后无来者,至少东汉《石门颂》中的“道由子午”,已经选择王莽的“子午”新政,而不用“蚀中”旧称。子午谷在《史记》之前既然没有专门名称,司马迁就只能以个人经验来描述命名。“蚀中”来自于何种地望与经验?

其一,《史记·秦始皇本纪》描写阿房宫:“先做前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。周驰为阁道,自殿下直抵南山。表南山之巅以为阙,为复道。自阿房渡渭,属之咸阳,以象天极,阁道绝汉抵营室也。……象天极,阁道绝汉抵营室也”为天上中心,阿房宫为地表中心。“周驰为阁道”即连接天和地的中心大道。阿房宫位于丰镐户杜之间,正是子午谷,正是“蚀中”道。太史公另以“隐宫”喻之,亦表“蚀中”之义。“隐宫”与自己所受的残酷宫刑有关,更有对阿房宫堂皇“营室”的轻蔑有关。阿房宫即“隐宫”,隐宫即“蚀中”,这就是太史公的史学和诗学。“子午”“蚀中”“直星”还有“隐宫”,皆为阿房宫意象地望,皆“以象天极,阁道绝汉抵营室也”。阿房宫“自殿下直抵南山”,阁道不仅修到南山,而且修进南山,这就是秦岭栈道。

其二,《史记·天官书》:“斗口三星,随北端兑若见若不,曰阴德……后六星绝汉抵营室,日阁道。”《尔雅》载:“营室谓之定。”“定,正也。作宫室皆以营室中为正。”(《三辅黄图校注》)子午者,谓南北之“正”也。“若见若不,日阴德”,消逝星相,即“蚀中”。

其三,《三辅黄图校注》写道:“武帝时祭泰乙,上通天台,舞八岁童女三百人,祠祀招仙人。祭泰乙,云令人升通天台,以候天神,天神既下祭所,若大流星,乃举烽火而就竹官望拜。”“泰乙”即太乙,子午谷口有太乙宫。“大流星”即司马迁命名“蚀中”的地望现象和根据。用西汉《淮南子说林训》的话说:“月照天下,蚀于詹诸。”刘安的“蚀于詹诸”和司马迁的“蚀中”,已经多么接近啊!“最后是‘玄’,它表示蓝黑色,一种形式看来像是一条大蛇或一个人隐藏在某种遮盖物的下面。”(李约瑟《中国科学技术史》)“玄”的黑色,表示消失和看不见;“玄”的本质据“中”,龙树有《中观论》。子午谷有汉武帝玄都观,司马迁谓之“蚀中”。综上分析可见:司马迁《史记》中的“杜南入蚀中”,等于说“杜南即蚀中”。天文、地理和阿房宫皆表明:“杜南即蚀中!”至于刘邦如何从“蚀中”(子午道)到汉中包括“褒中”,虽然有关联,已经属于另外一个问题。史念海诸先生都作过辩证:“《汉书·高帝纪》:‘张良辞归韩,汉王送至褒中。’是汉王、留侯相别,乃至南郑以后之事。故褒中之别,乃汉王送留侯,非留侯送汉王也。”

“去辄烧绝栈道”,应该发生于子午谷。《史记·淮阴侯列传》中的“遂听信计,八月,汉王举兵东出陈仓,安之秦”,《史记·高祖本纪》“八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭府五帝邯”皆表明,“暗度陈仓”确是韩信之计。“明修栈道”,《史记》并未明说,明说的只是烧了栈道。来自于“明修栈道,暗度陈仓”的“声东击西”,已是军事战略术语和兵法中的三十六计。如果从军事战略的机密性和奇袭性看,“明修”的“栈道”应该是子午道。因之,从《史记》出发,讨论“明修栈道”是无明确基础的,争论“明修”了哪一条秦岭栈道更无望。但为烘托韩信之计,为与“暗度陈仓”联袂,“明修栈道”也的确是一个有益的智力游戏和想象空间,也诚为宋元文化的一个巨大创作和收获。如果将之仅仅作为一个具体的史实而争论,则甚无谓也无益。“明修栈道,暗度陈仓”问题的重心,并不在汉初韩信用兵的史实探讨,而在宋元文化的心性理解。

宋元文化对“明修栈道,暗度陈仓”的巨大渲染,源于对韩信的同情。对韩信的命运同情,来自于对皇帝(比如称刘邦为刘郎、刘老二)绝对权力的消解与个体性地位的价值关切。对个人的价值关切,宋元文化借助韩信的悲剧来表达。“明修栈道,暗度陈仓”源于韩信悲剧命运之强调,而非历史事实之求证。它更多是与宋元文化心性的对话,而非与《史记》史实的对话。基于宋元文化心性情结的“明修栈道,暗度陈仓”,一旦要落实于秦岭古道,歧误多着呢。然而,它对秦岭古道的声名传播,贡献甚大!在文化地理研究中,人文地理不同于历史地理,透过“明修栈道,暗度陈仓”这一公案,明白多了。