参考文献

二、物资集散

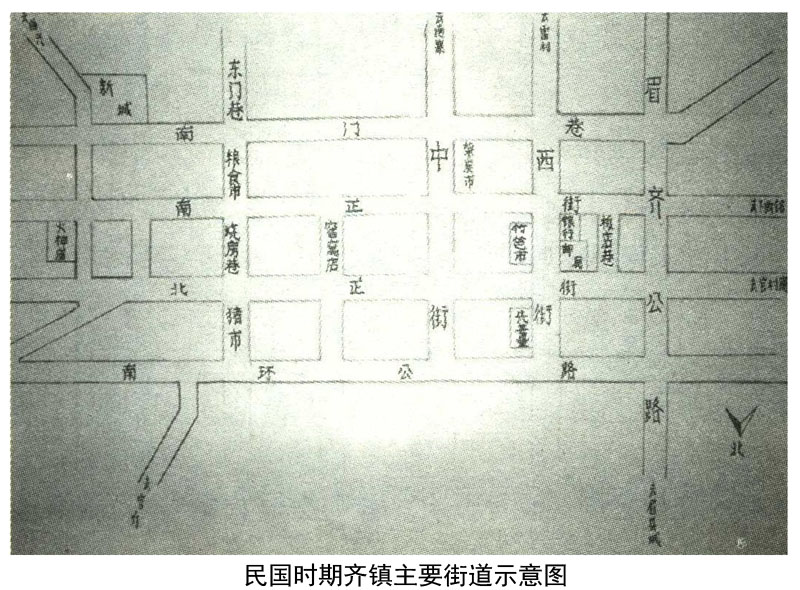

明代以来,齐镇因农业和手工业的发展以及特殊的交通区位优势,而成为沟通川陕的关西商业重镇和关西地区重要的物资集散地。齐镇到明清已有东西南北及衢里五条大街,逐渐形成专业化分工的市场结构。衢里为大京货铺集中地,其中“鼎兴隆”最为驰名;南街有“兴顺隆”(经理是华州人)、“二合公”(经理是武功人)两家钱庄。他们的业务兴盛,每逢麦收秋收后,两大商号门前,有大量车载驴驮从四乡收购的折债粮食。当时新城还开设着两家当铺——“东当”、“西当”,他们资本雄厚,业务发达。南街小当铺、估衣铺不少。当铺每年总要把“死当”(过期未赎)的衣物低价处理给估衣铺,估衣铺再加一番翻新修补,便以高价出售,从中获利。

到民国初年,军阀混战,差役拉丁,索粮要款,眉县政局动荡不安,齐家寨商业受到了很大影响。寨内商民为保安全,在南北街口以栅栏为城,早晚启闭。直到今天,人们还把后来修了城门的地方习惯地称为“栅栏门”。

齐家寨因其地理环境优越,从民国十一年(1922)到民国十七年(1928),商业贸易逐渐发展起来。据解放前陕西省《陕行汇刊》调查:民国十一年到民国十七年内,齐家寨共建立了51户大商号。开办时最低资金是2000元(法币,下同),最高资金是20000元。其中京货业13户,资金总额76000元,平均每户5846元;杂货业21户,资金总额93000元,平均每户4429元;药业12户,资金总额41000元,平均每户3417元;粟行5户,资金总额65000元,平均每户13000元。粟行户数最少,占新开业户的7.9%,资金却占到全部投资总额275000元的42.3%,从投资金额看,粟行第一,京货业第二,杂货业第三,药业第四。

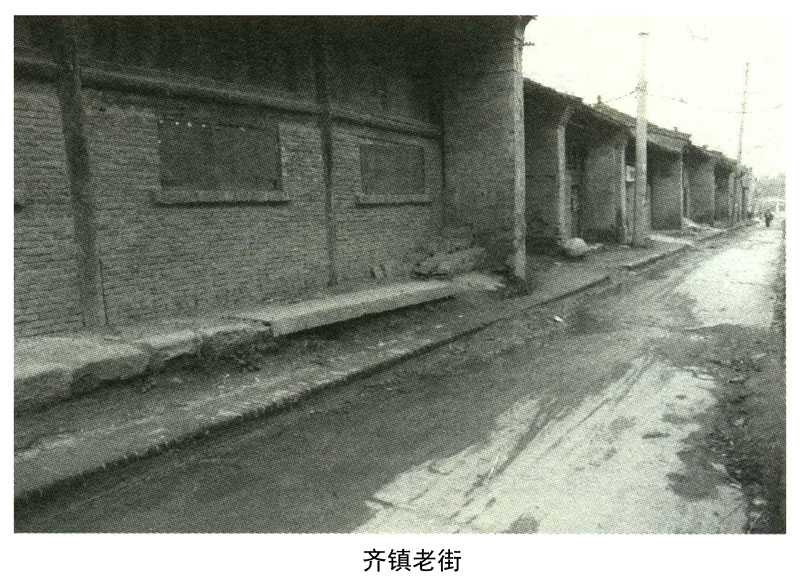

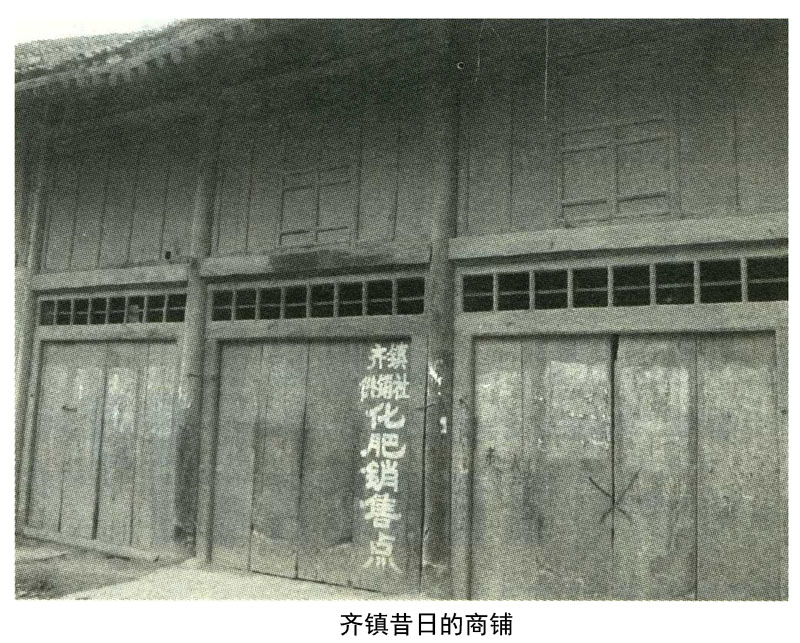

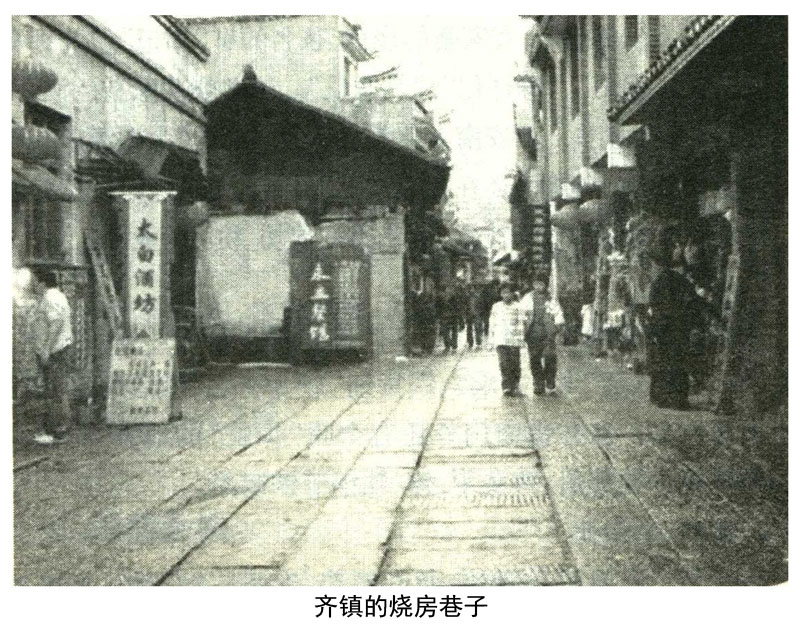

齐镇商业繁荣集中表现在六条主要街道(北正街、南正街、西街、衢里、小南街,东门口的粟行街)都有商号店铺。另外,如窖锅店、烧房巷、棉花市、板店巷子都住满了商人,有些小巷还设有商业门面。修建了五座城门及两层高的城门楼,驻兵防守,城门早开晚关,以保寨内安全。民国十四年,土匪曾攻寨欲掠商家,遭到镇内商保武装的有力回击。民国十七年,齐家寨店铺林立,人烟辐辏,西通陇上,东出潼关,成为关中西部重要的商业集镇。

到民国二十二年(1933)前后,齐家寨商业贸易大步发展,财政收入已占全县财政收入的一半,跃居眉县首镇。

民国二十六年(1937)七月,抗日战争爆发后,由于华北、中原及沿海地区的沦陷,关中农村经济因受战时经济刺激而得到发展,太白山区的土特产品、农副产品也有新的发展,这便给地扼营头、斜峪关两大出口的齐镇,提供了充足的商品货源和发展机遇。豫东、晋南、关中东部各地的商人,被齐镇这个出山码头丰裕的商品货物所吸引,携巨资纷纷涌向齐家寨,开店经商,从而进一步加速了齐家寨商业贸易的繁荣。

民国三十年(1941)前后,在眉县商会登记开业的坐商有300多户,零售商是坐商的两倍,共有从业人员4000余人。在方圆仅两平方公里的镇区内,容纳这么多的商业人口及两三万赶集的流动人口,使七条狭窄的街巷甚至郊区都人多客满。每逢集日,人头攒动,摩肩接踵,仅各地来此卖菜的手推车就有二三百辆。眉县的税局、团防局、商会、商保等都设在齐家寨。商会更是齐家寨商人的自治机构,大商号的经理如王吉甫、刘梅亭、刘汉三、王乘六等先后任商会会长。从民国二十三年到民国三十七年,是齐家寨的商业贸易欣欣向荣的黄金时代。

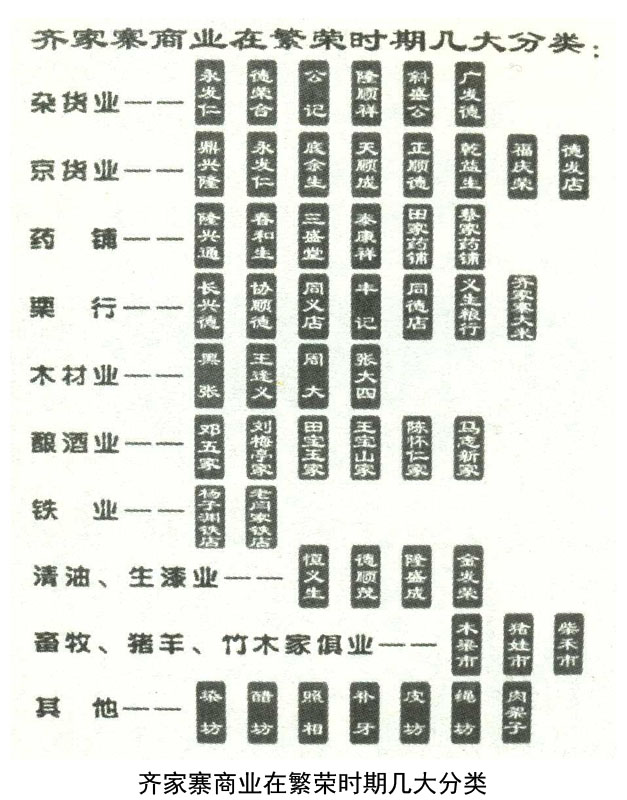

下面分行业说明齐家寨商业的繁荣。

1.杂货业

主要经营日用杂货,如糖、茶、烟、油、盐、火柴、纸张等。

大小杂货铺约50家,分设在南正街、北正街、西街、衢里、东街等五条主要街道。大商号有“永发仁”(西街,山西人王吉甫经营)、“德荣合”(北街,山西人经营)、“隆祥通”(衢里,山西人经营)、“隆顺祥”(东街,山西人李积轩经营)、“广发德”(东街,山西人吕广元经营)等七八家。杂货货源来路较广,多来自青海、兰州,有些是从西安等地购进的,一部分来自秦巴山区。杂货销售范围广泛,包括南山内外、岐山、扶风及北苑南部一带。它是齐家寨商业的主业之一。

2.京货业

主要经营布匹衣物、绸缎呢绒、肥皂香皂、化妆用品。土布是京货业的经营大宗。商号从周至、哑柏、扶风、岐山及眉县等地,低价收买大批土布,经染色加工后,以高价批发或销售给外地客商和山区民众。京货铺约四五十家,分设在镇内的主要街道。较大的商号有“鼎兴隆”(衢里,山西人经营)、“永发仁”(西街,山西人经营)、“底余生”(山西人经营)、“天顺成”(西街,山西人经营)、“正顺德”(西街,山西人经营)、“乾益生”(东正街)、“福庆荣”(东街)、“德发店”(北街),它是齐镇商业另一主业。

3.国药业

主要经营中药及中药材,兼营杂货和糕点,这种经营方式在外地药铺中是不多见的。药材来源于太白山区,也有一部分是从川陇各地购进。镇内大小药铺有十多家,多集中在西街和衢里。以“隆兴通”(衢里,岐山人刘梅亭经营)、“春和生”(西街口,扶风人蔡华亭经营)、“三盛堂”(西街,梁作楹经营)、“泰康祥”(西街,朱仙梯经营)、“田家药铺”(南街,扶风人田家玉经营)最为有名。刘梅亭不光经营药铺,还开设烧房酒店;蔡华亭还用高薪从外地聘来名师做糕点(水晶饼)售卖。“春和生”的“水晶饼”配料讲究,风味独特,享誉西府,岐山、扶风一带的人常远路而来,就为购买“蔡家点心”。药铺除门市生意外,还派人驻太白山区收购药材,经过炮制后批发给东西路药商,获利甚大。

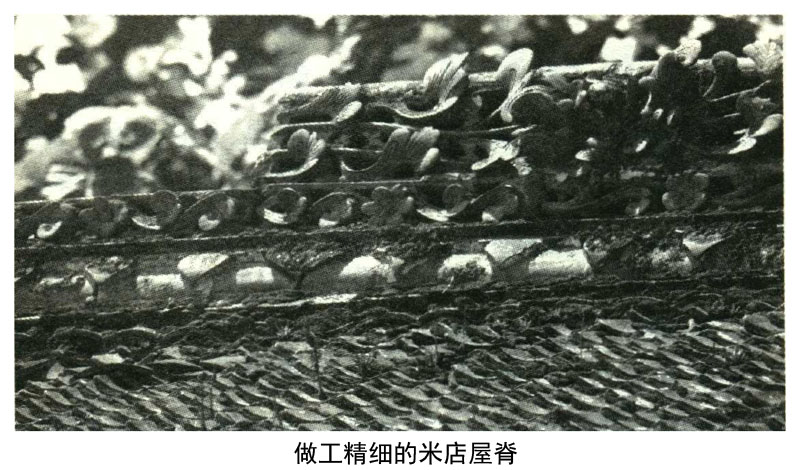

4.米粮业

也称粟行,是齐镇商业的主导。粟行集中设在东门外的粟行街,有大小粟店40多家。其中以“长兴德”(张茂卿经营)、“协顺德”(梁秉仁经营)、“同义店”(梁秉钧经营)、“丰记”(徐甄卿经营)、“同德店”(柴东生经营)五大家最为有名。后来山西太谷人开的“义生粮行”名气也不小。

粟行经营的粮食以大米为主,兼营杂粮。齐家寨大米享誉关中及晋南、豫东一带。其特点是:粒大、色亮、至纯、味香,出饭多。齐镇的大米向来有东漕米与西漕米之分。东漕米系指由东边霸王河水浇灌的稻田米,产于东河滩一带;西漕米系指由斜谷关河水浇灌的稻田米,产于西河滩的斜谷关、积谷寺、上下龙王庙、党西村等处,其中以西漕米最佳。由于眉县及岐山渭河以南所产的大米,绝大部分在齐镇销售,因而对外统称“齐家寨大米”。这些米粮店,一般囤粮都在500—600石甚至1000石左右。齐镇市面的粮食交易量很大,每集交易300—500石屡见不鲜。西安、三原等地粮商常驻齐家寨购粮东运,西安桥梓口、粉巷等处的米店,多以“齐家寨大米”为招牌,招揽买主。当时齐家寨大米左右着关中各县大米的行情。

齐镇米粮业的变化主要表现在先进生产方式的植入,齐家寨的大粟店,在积谷寺、斜谷关和上、下龙王庙置有大量稻地,并引入先进机器生产方式在斜谷关建有“大丰机米厂”,在石龙庙建有“裕丰机米厂”和大小碾坊多处,他们把收购来的稻谷用机器加工后向外销售,获取厚利,成为陕西近代机器工业发展较早的地区。

5.木材业

当地人称“板店”,主要经营木料及木板。共有大小板店十多家,其中以“黑张”、“王逢义”、“周大”、“张大”四家生意红火。板店集中设在西门外的板店巷。凡生活所需各种规格的木料,如檩、椽、枋板以及制作生产、生活用具所需的板料和特种用途的木材,各大板店一应俱全。板店除了门市上低价收高价卖外,还派人常驻盛产木材的鹦鸽、桃川、嘴头、红河等地,大量收购当地所产佳木,加工成衣柜、衣箱等成品外运。由于木材货源稳定,木材业成为齐镇商业最获利的行业之一。

6.酿酒业

俗称“开烧房”。据传齐家寨的烧房历史悠久,可追溯到仰韶文化时期,后时兴时衰,绵延四五千年。唐宋明清,眉县酿酒最为兴盛。北魏贾思勰著《齐民要术》载,当时盛行的“秦州春”等27种名酒有不少产于眉地。到清朝中期,全县酿酒作坊有三四十家。1935年,陇海铁路通到宝鸡后,国民政府对陇海铁路沿线经济情况做调查分析,在《陇海铁路沿线经济调查》一文中明确记载:“眉县酒业颇为发达,尤以金渠镇、齐家寨一带,用太白山流出之水制酒,酒质较其他各地特佳。市面所售之太白酒即此地产品。计全县酒业在齐家寨者8家,火车站(眉县火车站)附近者3家,金渠镇3家,槐芽镇1家,西河滩3家”。经查有关资料,西河滩烧酒房不止3家。上龙王庙有“德盛茂”、“德盛堂·刘氏”;下龙王庙有“德记”、“万记”;党家寨有“裕德海”、“裕通号”、“福寿堂”等。以上均属齐家寨地域内,其门市均在齐家寨街道上。所以,齐家寨烧房应该有十多家。至于齐镇“烧房巷子”的由来,是在清末山西太谷一商人见齐镇盛产米粮,是酿酒最佳之地,这位商人便携带家传酿酒工艺及资金,在齐镇开设烧房。后来生意越做越红火,由于酿酒工艺奇特,酒品纯正,风味独特,使大量烧坊在此集聚,该街因此而得名。

民国三十三年前后,齐家寨的烧房,著名的有“邓记”、“刘梅亭”、“田宝玉”、“王保山”、“陈怀仁”、“马志长”。这些烧房酿造的酒,大部分运往西安等地销售。西安南大街曾有高大门面的“太白酒店”,专销从齐镇运来的酒。刘梅亭还在齐镇街上开酒店,专销他家烧房酿造的酒。烧房还兼营饲养骡马牲畜,养猪,开豆腐坊、粉坊等业务。

7.铁货业

主要经营铁制农具及铁匠、木匠的生产工具等。铁店五家,其中以“杨子渊铁店”和“王乘六铁货铺”较为有名,铁店每次进货都在十大车左右。在齐镇南门外还有个叫“炉院”的地方,有数家小型炼铁炉集中在那里,铸造犁、铧、铁锅等铁制品。

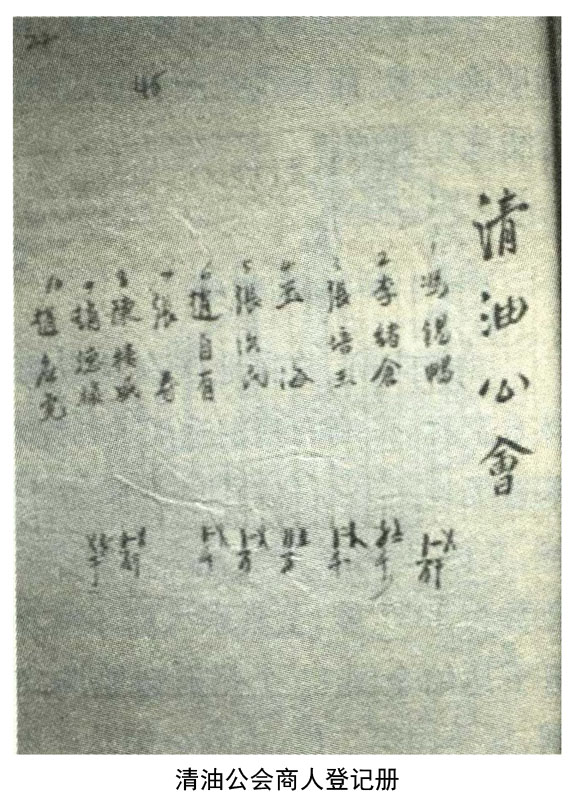

8.清油、生漆业

由于秦巴山内盛产漆树,所以清油、生漆原料充裕,加之社会需求量大,经营清油、生漆有利可图。民国三十年(1941)前后,齐镇经营清油、生漆的店铺有20多家,其中以“恒义生”(张来明,东街)、“德顺茂”(陈怀仁,东街)、“隆盛成”(李明轩,东街)、“金发荣”(东街)有名,其余多集中于窖窝店。西安、三原及外省客商多在窖窝店收购贩运全国各地。

9.牲畜、猪羊、竹木家具业

这些经营项目多有季节性。散布于北街、西街附近的“木梁市”及“猪娃市”。为了供应寨内商人烧柴,齐镇还形成了个“柴火市”。

10.其他

包括染坊、醋坊、照相、补牙、皮坊、绳坊、肉架子等,开业户不多,资金规模也小。有的在大街,有的在小巷,视其营业情况而定。

除上述行业外,齐镇商业还有另外一行,即所谓“暗生意”或“跑生意”。外地商人(主要是西安、三原等地大商号),携带巨金,来齐家寨“扎庄”进货、探价、测行情。不论哪类货物,只要有利可图,便投以巨资囤积,待价而沽,转手之间,即获巨利。饮食业中的“鸡蛋醪糟”及“蒸肉盖米饭”、“肉麻食”、“柱顶石干粮”、“时辰包子”等,深得人们的喜爱。

到民国初年,军阀混战,差役拉丁,索粮要款,眉县政局动荡不安,齐家寨商业受到了很大影响。寨内商民为保安全,在南北街口以栅栏为城,早晚启闭。直到今天,人们还把后来修了城门的地方习惯地称为“栅栏门”。

齐家寨因其地理环境优越,从民国十一年(1922)到民国十七年(1928),商业贸易逐渐发展起来。据解放前陕西省《陕行汇刊》调查:民国十一年到民国十七年内,齐家寨共建立了51户大商号。开办时最低资金是2000元(法币,下同),最高资金是20000元。其中京货业13户,资金总额76000元,平均每户5846元;杂货业21户,资金总额93000元,平均每户4429元;药业12户,资金总额41000元,平均每户3417元;粟行5户,资金总额65000元,平均每户13000元。粟行户数最少,占新开业户的7.9%,资金却占到全部投资总额275000元的42.3%,从投资金额看,粟行第一,京货业第二,杂货业第三,药业第四。

齐镇商业繁荣集中表现在六条主要街道(北正街、南正街、西街、衢里、小南街,东门口的粟行街)都有商号店铺。另外,如窖锅店、烧房巷、棉花市、板店巷子都住满了商人,有些小巷还设有商业门面。修建了五座城门及两层高的城门楼,驻兵防守,城门早开晚关,以保寨内安全。民国十四年,土匪曾攻寨欲掠商家,遭到镇内商保武装的有力回击。民国十七年,齐家寨店铺林立,人烟辐辏,西通陇上,东出潼关,成为关中西部重要的商业集镇。

到民国二十二年(1933)前后,齐家寨商业贸易大步发展,财政收入已占全县财政收入的一半,跃居眉县首镇。

民国二十六年(1937)七月,抗日战争爆发后,由于华北、中原及沿海地区的沦陷,关中农村经济因受战时经济刺激而得到发展,太白山区的土特产品、农副产品也有新的发展,这便给地扼营头、斜峪关两大出口的齐镇,提供了充足的商品货源和发展机遇。豫东、晋南、关中东部各地的商人,被齐镇这个出山码头丰裕的商品货物所吸引,携巨资纷纷涌向齐家寨,开店经商,从而进一步加速了齐家寨商业贸易的繁荣。

民国三十年(1941)前后,在眉县商会登记开业的坐商有300多户,零售商是坐商的两倍,共有从业人员4000余人。在方圆仅两平方公里的镇区内,容纳这么多的商业人口及两三万赶集的流动人口,使七条狭窄的街巷甚至郊区都人多客满。每逢集日,人头攒动,摩肩接踵,仅各地来此卖菜的手推车就有二三百辆。眉县的税局、团防局、商会、商保等都设在齐家寨。商会更是齐家寨商人的自治机构,大商号的经理如王吉甫、刘梅亭、刘汉三、王乘六等先后任商会会长。从民国二十三年到民国三十七年,是齐家寨的商业贸易欣欣向荣的黄金时代。

下面分行业说明齐家寨商业的繁荣。

1.杂货业

主要经营日用杂货,如糖、茶、烟、油、盐、火柴、纸张等。

大小杂货铺约50家,分设在南正街、北正街、西街、衢里、东街等五条主要街道。大商号有“永发仁”(西街,山西人王吉甫经营)、“德荣合”(北街,山西人经营)、“隆祥通”(衢里,山西人经营)、“隆顺祥”(东街,山西人李积轩经营)、“广发德”(东街,山西人吕广元经营)等七八家。杂货货源来路较广,多来自青海、兰州,有些是从西安等地购进的,一部分来自秦巴山区。杂货销售范围广泛,包括南山内外、岐山、扶风及北苑南部一带。它是齐家寨商业的主业之一。

2.京货业

主要经营布匹衣物、绸缎呢绒、肥皂香皂、化妆用品。土布是京货业的经营大宗。商号从周至、哑柏、扶风、岐山及眉县等地,低价收买大批土布,经染色加工后,以高价批发或销售给外地客商和山区民众。京货铺约四五十家,分设在镇内的主要街道。较大的商号有“鼎兴隆”(衢里,山西人经营)、“永发仁”(西街,山西人经营)、“底余生”(山西人经营)、“天顺成”(西街,山西人经营)、“正顺德”(西街,山西人经营)、“乾益生”(东正街)、“福庆荣”(东街)、“德发店”(北街),它是齐镇商业另一主业。

3.国药业

主要经营中药及中药材,兼营杂货和糕点,这种经营方式在外地药铺中是不多见的。药材来源于太白山区,也有一部分是从川陇各地购进。镇内大小药铺有十多家,多集中在西街和衢里。以“隆兴通”(衢里,岐山人刘梅亭经营)、“春和生”(西街口,扶风人蔡华亭经营)、“三盛堂”(西街,梁作楹经营)、“泰康祥”(西街,朱仙梯经营)、“田家药铺”(南街,扶风人田家玉经营)最为有名。刘梅亭不光经营药铺,还开设烧房酒店;蔡华亭还用高薪从外地聘来名师做糕点(水晶饼)售卖。“春和生”的“水晶饼”配料讲究,风味独特,享誉西府,岐山、扶风一带的人常远路而来,就为购买“蔡家点心”。药铺除门市生意外,还派人驻太白山区收购药材,经过炮制后批发给东西路药商,获利甚大。

4.米粮业

也称粟行,是齐镇商业的主导。粟行集中设在东门外的粟行街,有大小粟店40多家。其中以“长兴德”(张茂卿经营)、“协顺德”(梁秉仁经营)、“同义店”(梁秉钧经营)、“丰记”(徐甄卿经营)、“同德店”(柴东生经营)五大家最为有名。后来山西太谷人开的“义生粮行”名气也不小。

粟行经营的粮食以大米为主,兼营杂粮。齐家寨大米享誉关中及晋南、豫东一带。其特点是:粒大、色亮、至纯、味香,出饭多。齐镇的大米向来有东漕米与西漕米之分。东漕米系指由东边霸王河水浇灌的稻田米,产于东河滩一带;西漕米系指由斜谷关河水浇灌的稻田米,产于西河滩的斜谷关、积谷寺、上下龙王庙、党西村等处,其中以西漕米最佳。由于眉县及岐山渭河以南所产的大米,绝大部分在齐镇销售,因而对外统称“齐家寨大米”。这些米粮店,一般囤粮都在500—600石甚至1000石左右。齐镇市面的粮食交易量很大,每集交易300—500石屡见不鲜。西安、三原等地粮商常驻齐家寨购粮东运,西安桥梓口、粉巷等处的米店,多以“齐家寨大米”为招牌,招揽买主。当时齐家寨大米左右着关中各县大米的行情。

齐镇米粮业的变化主要表现在先进生产方式的植入,齐家寨的大粟店,在积谷寺、斜谷关和上、下龙王庙置有大量稻地,并引入先进机器生产方式在斜谷关建有“大丰机米厂”,在石龙庙建有“裕丰机米厂”和大小碾坊多处,他们把收购来的稻谷用机器加工后向外销售,获取厚利,成为陕西近代机器工业发展较早的地区。

5.木材业

当地人称“板店”,主要经营木料及木板。共有大小板店十多家,其中以“黑张”、“王逢义”、“周大”、“张大”四家生意红火。板店集中设在西门外的板店巷。凡生活所需各种规格的木料,如檩、椽、枋板以及制作生产、生活用具所需的板料和特种用途的木材,各大板店一应俱全。板店除了门市上低价收高价卖外,还派人常驻盛产木材的鹦鸽、桃川、嘴头、红河等地,大量收购当地所产佳木,加工成衣柜、衣箱等成品外运。由于木材货源稳定,木材业成为齐镇商业最获利的行业之一。

6.酿酒业

俗称“开烧房”。据传齐家寨的烧房历史悠久,可追溯到仰韶文化时期,后时兴时衰,绵延四五千年。唐宋明清,眉县酿酒最为兴盛。北魏贾思勰著《齐民要术》载,当时盛行的“秦州春”等27种名酒有不少产于眉地。到清朝中期,全县酿酒作坊有三四十家。1935年,陇海铁路通到宝鸡后,国民政府对陇海铁路沿线经济情况做调查分析,在《陇海铁路沿线经济调查》一文中明确记载:“眉县酒业颇为发达,尤以金渠镇、齐家寨一带,用太白山流出之水制酒,酒质较其他各地特佳。市面所售之太白酒即此地产品。计全县酒业在齐家寨者8家,火车站(眉县火车站)附近者3家,金渠镇3家,槐芽镇1家,西河滩3家”。经查有关资料,西河滩烧酒房不止3家。上龙王庙有“德盛茂”、“德盛堂·刘氏”;下龙王庙有“德记”、“万记”;党家寨有“裕德海”、“裕通号”、“福寿堂”等。以上均属齐家寨地域内,其门市均在齐家寨街道上。所以,齐家寨烧房应该有十多家。至于齐镇“烧房巷子”的由来,是在清末山西太谷一商人见齐镇盛产米粮,是酿酒最佳之地,这位商人便携带家传酿酒工艺及资金,在齐镇开设烧房。后来生意越做越红火,由于酿酒工艺奇特,酒品纯正,风味独特,使大量烧坊在此集聚,该街因此而得名。

民国三十三年前后,齐家寨的烧房,著名的有“邓记”、“刘梅亭”、“田宝玉”、“王保山”、“陈怀仁”、“马志长”。这些烧房酿造的酒,大部分运往西安等地销售。西安南大街曾有高大门面的“太白酒店”,专销从齐镇运来的酒。刘梅亭还在齐镇街上开酒店,专销他家烧房酿造的酒。烧房还兼营饲养骡马牲畜,养猪,开豆腐坊、粉坊等业务。

7.铁货业

主要经营铁制农具及铁匠、木匠的生产工具等。铁店五家,其中以“杨子渊铁店”和“王乘六铁货铺”较为有名,铁店每次进货都在十大车左右。在齐镇南门外还有个叫“炉院”的地方,有数家小型炼铁炉集中在那里,铸造犁、铧、铁锅等铁制品。

8.清油、生漆业

由于秦巴山内盛产漆树,所以清油、生漆原料充裕,加之社会需求量大,经营清油、生漆有利可图。民国三十年(1941)前后,齐镇经营清油、生漆的店铺有20多家,其中以“恒义生”(张来明,东街)、“德顺茂”(陈怀仁,东街)、“隆盛成”(李明轩,东街)、“金发荣”(东街)有名,其余多集中于窖窝店。西安、三原及外省客商多在窖窝店收购贩运全国各地。

9.牲畜、猪羊、竹木家具业

这些经营项目多有季节性。散布于北街、西街附近的“木梁市”及“猪娃市”。为了供应寨内商人烧柴,齐镇还形成了个“柴火市”。

10.其他

包括染坊、醋坊、照相、补牙、皮坊、绳坊、肉架子等,开业户不多,资金规模也小。有的在大街,有的在小巷,视其营业情况而定。

除上述行业外,齐镇商业还有另外一行,即所谓“暗生意”或“跑生意”。外地商人(主要是西安、三原等地大商号),携带巨金,来齐家寨“扎庄”进货、探价、测行情。不论哪类货物,只要有利可图,便投以巨资囤积,待价而沽,转手之间,即获巨利。饮食业中的“鸡蛋醪糟”及“蒸肉盖米饭”、“肉麻食”、“柱顶石干粮”、“时辰包子”等,深得人们的喜爱。