参考文献

第三节 陕西区域市场的扩大

一、明清时期陕西市场范围的扩展

商品经济的发展必然有力地促进市场的发育和扩展。特别是在明清时期,由于农村商品经济的发展使我国的市场贸易从以奢侈品贸易为主开始转变为以民生日用品为主,生产者之间的交换逐渐成为市场流通的主要内容,这是一个很大的变化。在唐宋时代,市场流通主要是为达官贵人服务的,唐元稹《估客乐》诗中描绘陕西商人做生意的情形是“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎州布火烧,蜀地锦织成。通算衣食费,不计远近程。经游遍天下,却到长安城……先问十常侍,次求百公卿。侯家与主第,点缀无不精”①。到明清后,由于农村商品经济获得较快发展,生产者之间的交换日益频繁,使民生日用,奉生送死的生活用品逐渐成为交换的主体。《皇朝经世文编》中指出,清代的交换已是“日中为市,各相交易,所卖者不过布帛菽粟,是其口食,鸡豕牛驴,是其畜养,即布帛花锦,以及蔬果等项,无非肩挑背负,图升合以糊口”②,亦如参廖子《归宗道》诗中所云那样“数辰竟一墟,邸店如云屯。或携布与褚,或驱鸡与豕。纵横箕帚材,琐细难具论”③。这种因民间商品经济发展所导致的民生日用品大量进入流通,必然有力推动了市场范围的扩大和市场容量的加深。

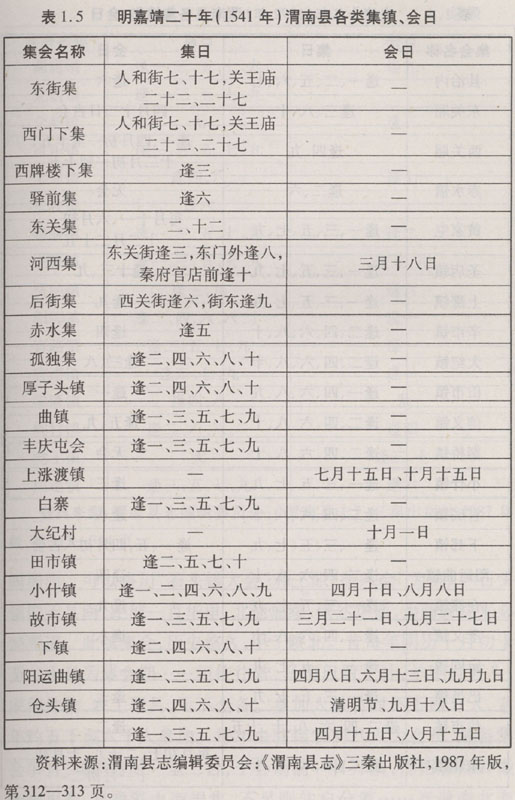

明清陕西市场范围的扩大,首先表现为农村集市贸易的扩展和繁盛。集市贸易是适应农村商品交换的需要而形成的初级市场。集市一般的特点是“市廛有地,交易有期”④,交换以当地产品为主,须逢场期,始来交易,平时市面冷落,故有谚曰“聚者为集,散者为墟”。集的分布以方圆十余里为度,保证农民一日步行可以来回,以便不误农时。明清陕西集市的设立,可以明代临潼广阳新市为例。“广阳故无市,有之,自万历己未始也。镇界在清沮河之间。两河四面环境如带,中数十里之地,居民萃止,称隩区焉。而苦无市值贸易,即一丝麻布缕之属,辄赴河外诸镇。迟或不及为五都之观,早则为暴客御之于途……是河内数十里之不可无市,而河内数十里之民五日不思为市甚殷也。……广阳为两河中地,四方辐辏实便也。乃相率请之于邑侯马公,公是请,为投牒立课,是其镇矣”⑤。这说明集市的设立完全是为了方便农村交换的需要,是经济发展的必然要求,“河内数十里之民无日不思为市甚殷也”,并且市之设立在“数十里”之中,以便四方辐辏,保证农民往返方便既不早为暴客之途,又不迟及五都之观。同时,市之设立往往以最殷富的村寨为基址,“民居萃止,称隩区焉”,还得报官府批准备案,上纳课税“投牒立课”方为确认。在明清时期,由于民间交易频繁,农村集市贸易呈现出不断增加的趋势。可从渭南县明清以来集市贸易的消长变化窥见一斑。据南大吉《渭南志》统计,明嘉靖二十年(1541年)全县各集会每月单个累计,交易270次,另有定期年会24次。详见表1.5。(表格资料来源:渭南县志编辑委员会:《渭南县志》三秦出版社,1987年版,第312—313页。)

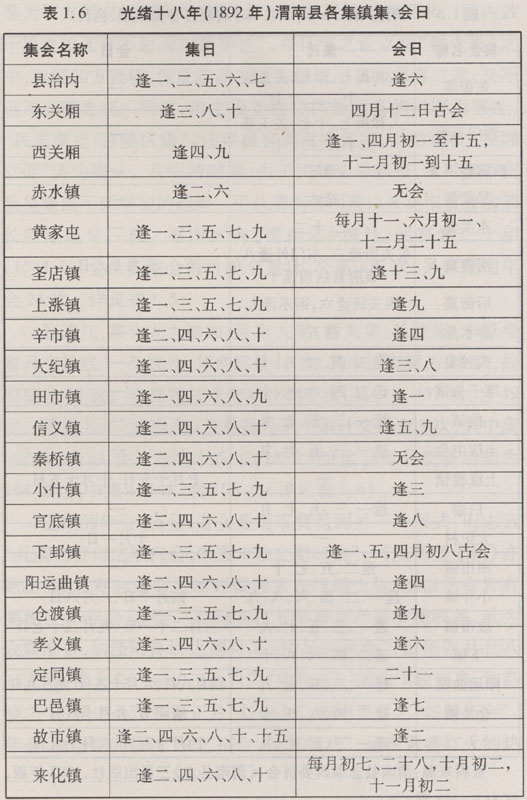

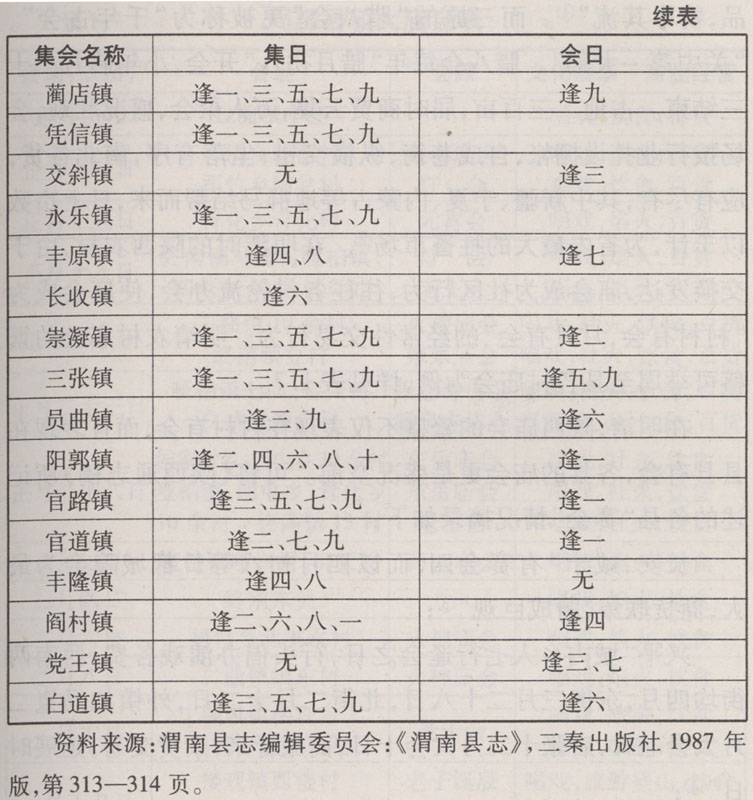

到清代,集会大大增加,除东关集、西关集、长收集、丰原集每月交易在1—9次外,其余都是15次,其中田市镇为18次,故市镇达19次。全县每月单个累计506次,其中集457次,会49次。道光九年(1829年)全县每月单个累计交易563次,其中集502次,会61次。光绪十八年(1892年)全县每月交易增加为568次,其中集463次,会105次(详见表1.6)。(表格资料来源:渭南县志编辑委员会:《渭南县志》,三秦出版社1987年版,第313—314页。)

定期的年会、庙会、古会是集市贸易的另一种形式,旧志云“凡买卖牲口之期曰会,粜擢米粮之期曰集”。《陕西通志稿》亦指出“陕右赛会每借祀神开设而实在行销土货,所以通省皆有集场”⑥。年会、庙会一般与农村节令和生产季节相联系,或为农耕准备,如泾阳鲁桥之四月上旬“显佑神会”;山阳四月廿八日之“浴佛大会”;定边三九月之“牲畜会”;或为丰收庆典,如高陵之“冬至之会”,三原正月“灯山会”,省垣正月之“城隍庙会”。年会、庙会期间往往“文艺搭台,经济唱戏”,呈现繁盛红火的热闹场面。可以洛川“石头镇大会”和三原“腊八会”为例。“石头镇位于县南,距城一百华里,北通榆绥,南达华豫,为商旅往来必经要道。此镇集会,历史悠久,甲于陕北。昔每年阴历十月初十至二十日为集会期……相传往昔,马恒以数千计,羊则过万头,家用什物,农工器具,无不全备。参加人数昔时不下两万人,常年约五千至六千人参加。每年由驻镇农商八人为会长,筹备集会事宜,戏剧昔时一至二台,于会期前一日开演,借招客商并做酬神报赛,其戏资由商捐集,不足则住户分筹……互通南北商品,物尽其流”⑦。而三原的“腊八会”更被称为“千年古会”,“关中第一大集”。腊八会每年“腊月初八”开会,小年腊月二十三结束。占地二三百亩,届时商贾云集,万人聚会,盛况壮观,会场按行业扎设棚帐,自成巷街,纵横交错,坐落有序,南北各货,应有尽有,其中新疆、宁夏、内蒙古等地群马结帮而来,日上市数以千计,为省内最大的牲畜市场⑧。在明清时的陕西农村,由于交换发达,庙会成为社区行为,往往各村轮流办会,使庙会成为“村村有会,月月有会”的经常性交易行为。明清农村庙会的繁盛可举周至县各村庙会为例,详见表1.7。(表格资料来源:周至县志编辑委员会:《周至县志》三秦出版社1993年版,第488—499页。)

在明清,陕西庙会的繁盛不仅表现在村村有会,而且表现在县县有会,各县的庙会更是盛况空前。可将《陕西通志稿》所记述的各县“赛会”情况摘录如下:

长安、咸宁“有赛会四,而以四月初八等日都城隍会为最大,商货联集,蔚成巨观”⑨;

兴平“城内乡人七行逢会之日,行头倡办演戏各费,西南两街均四月,东街三月二十八日,北街二月十二日,外镇如马嵬二月大会七日,店张十二月大会十日,商旅皆来,杂货交易,延展时日”⑩;

高陵“冬至之会……商贩云集,俨如货市,牛马估衣行木器皆居多数,棚帐互支,经月始散”(11);泾阳“鲁桥镇显佑神会,各演戏数日,商贾贩运估衣京货竹器农具木料及牲畜等类,云集贸易”(12);

富平“东乡卤泊湖滩以三月十五日商贾云集,百货俱备”(13);

耀州“二月大会于城东五台山,八月大会于城内南街……商贾云集,杂货畅销”(14);

镇安“城隍庙祀神赛会,阁邑奔走,外境商贩亦纷至沓来,扰扰经旬”(15);

山阳“浴佛大会,商贾云集,买卖牛马及雨笠锨帚等物,以名农会”(16);

商县“有杨泗将军会,人民拈香买物,往来甚众,会中多卖农具布疋”(17);

大荔“虽以祀神为宗旨而民间借此置买牲畜器具,行之永久,不能废焉”(18);

韩城“城隍庙向立有赛会,当道咸承平时,招致外来商贾。极为殷繁……十五以后又移至西乡沟北村,穑事告成,报赛田祖,是时或市牛马,资耕耨或购衣褐,谋卒岁,或抱布贸丝,以有易无”(19);

华阴“华岳镇有西岳会,本省京货估衣及外省州县药材各行皆至,搭盖席棚,售卖货物并有花马骡马各市约二十余日乃散”(20);

凤翔“城隍冬会,演戏数台,狭旬斗聚山积,珍货谷量马牛”(21);

洛川“县城三会,粟米交易,县东黄龙山六月九月有会,稍盛,售卖骡马牛羊”(22)。

农村定期集市贸易和庙会的发展,要求打破交换所受到的时间性限制,推动着交换与集镇的常住人口结合起来,导致集镇合而为一,产生和发展了比农村集市贸易初级市场更进一步的市镇。在明清的陕西农村,随着民间商品流通的兴盛,市镇呈现出不断增加的趋势。以渭南县明清市镇的消长变化为例。明代嘉靖年间,渭南有市镇16个(23)。到雍正十二年(1734年),市镇增加到30个(24),与明代相比几乎翻了一番。到光绪十八年(1892年),市镇又增到36个(25),并且,许多市镇成为著名的农村工商业中心。如户县之秦渡镇,“商贾辐辏,为邑中最盛”(26),“周围几十里路以内又无大的集镇,每逢集日,商贾云集”(27);三原陂西镇“市廛稠密,基址广袤为邑首镇”(28);朝邑之赵渡镇“邑名地也,烟户辐辏,被服济楚”(29),“滨渭河,为商贾辐集之所”(30);渭南之孝义镇“为渭南河北之要区……林木葱茏,人烟稠密,百货聚集其间者,极晦明风雨之无阻,人语喧哗之遥闻,城市之繁庶他属莫能与并”(31),“孝义镇居民万余家,巨室富户甲于全省,赵严两姓家资数百万,自明迄今,累世忠厚”(32),时人有“赤水的蚊子,孝义的银子”之语。朝邑之赵渡镇“邑之为市者以十数,而赵渡为最大,商贾辐辏,……盖称曰市焉”。他如乾县之冯市镇“为商贾走集之所”(33);甘泉的临直镇“居民富庶,为县大镇”(34);宜君之百直镇“为商贾辐辏之所”(35);保安县之沙家镇“为商贾往来贸易之地也”(36)。

在明清时期,由于陕省各地资源不同,物产有别,使许多市镇成为专业化市镇,以产品名特而闻世。如三原之鲁桥镇,镇内20多条街巷,居民商店500余户,是经历500多年形成的一座繁华的贸易集镇,昔日为粮食集散地,渭北耀县、富平、三原的小麦,多集于此交易,是渭北闻名的粮食市场(37);永寿县之监军镇,为陕甘必经之途,陕西粮食大量经此贩运甘肃,因而亦以粮食市场而著名陕陇,几乎天天有集,俗称“百日集”(38);蒲城兴时镇以造纸著名,“烟火密万家,业褚以为命。皎洁雪霜明,滑腻脂韦立。各里尽忧虑,兹时独欢庆。贾客通货泉,先王有善政”(39);凤翔柳林镇以酿酒著称,“有商号20余家,以烧酒为业,酒年产400万斤”(40);同官的陈炉镇“为邑巨镇,镇民俱业陶,而以农为副业,陶厂南北3里,东西绵延5里,炉火杂陈,彻夜明朗,故有‘炉山不夜’之称……旧志云‘每日有集,岁有3会’”,被誉为陕西的“瓷都”(41);丹凤的商镇以瓦窑扬其声,“清顺治年间,身怀绝技的蒲城魏家涧人魏长福逃荒入境……挖土和泥制盆烧罐,一时声誉远播”(42);而周至的红花铺更以广种红花而得名,“明正统八年(1443年)知县王节……引种并推广种植红花,使其成为周至著名特产,红花铺一带为全国有名的红花集散地,延续了300余年”(43)。此外,长安的引镇,周至的终南、马召均以地处终南山山口而成为著名木材市场。

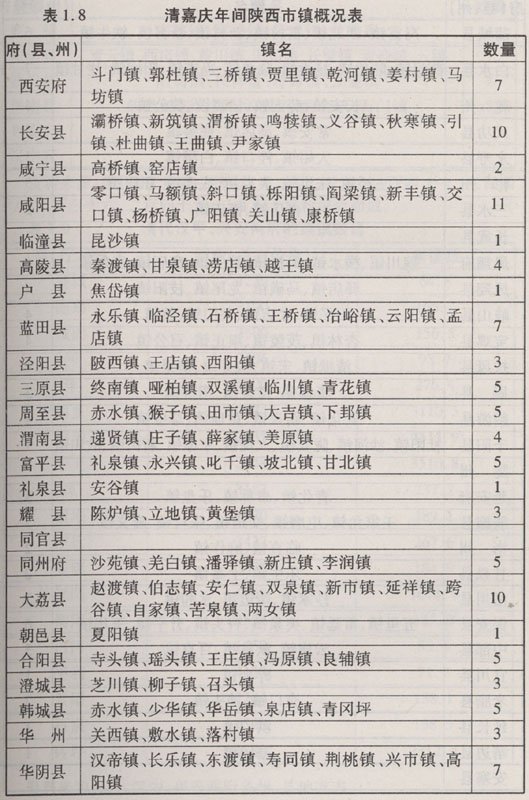

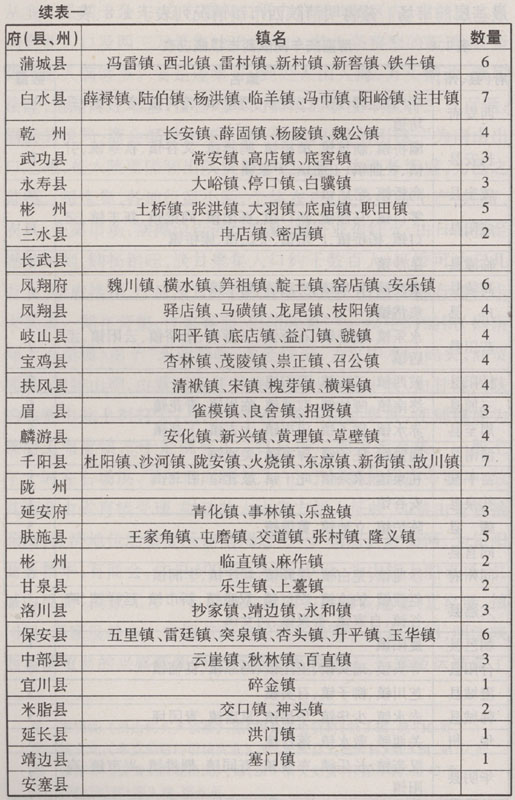

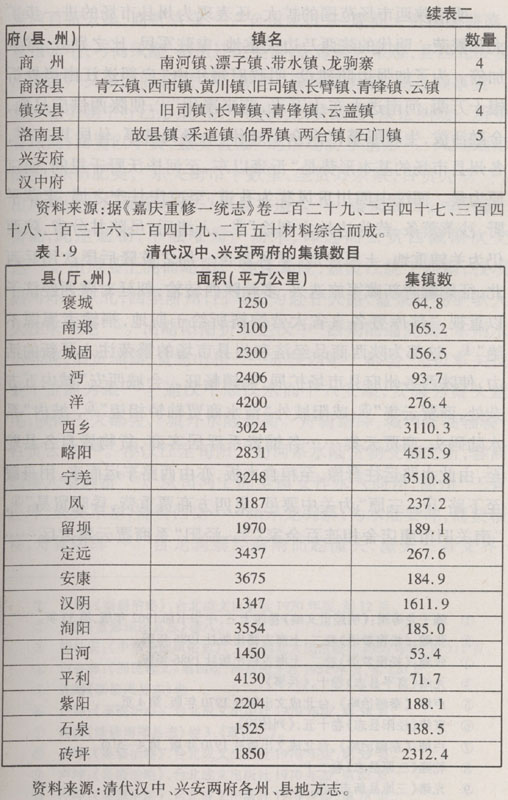

在明清时代,由于县治以下即为农村,集镇只是商品贸易之所,并不承担政治职能,旧志云“县必立市,市大者曰镇,古来镇将居守之地,后为商贾之区,逆以名也”(44)。因此,一些集镇的经济发展程度往往高于县城,成为州县的经济中心。如眉县的齐家寨,地处褒斜道北口,东通西安,西达宝鸡,从清代以来就是誉满三秦的“出山码头”,由四川及汉中运来的各类货物,如川糖、川卷烟、川绸、川药等及陕南、太白山区所产的茶叶、木材、竹器、纸张、生漆等要集中到齐家寨来销售;岐山、扶风所产粮食、土布、牲畜、竹木家具也要集中到齐家寨贸易入山,使齐家寨成为关西商业重镇,“坐商有三百多户,零售商是坐商的两倍,共有从业人员四千余人,在方圆仅二平方公里的镇区内,容纳这么多的商业人口及两三万赶集的流动人口,使七条狭窄的街道,甚至郊区都人满客多。要是逢集日,到处人山人海,万头攒动,摩肩接踵,道路为之堵塞,仅各地来此卖菜的手推车就有二三百辆,眉县的税局、商会都设在齐家寨”(45)。长安县的引镇,“为南山出口之冲,是入陕要隘和出陕贸易必经之道,故商务繁盛,为邑之首镇。每逢集,各地行商小贩,个体农户,各自携带土产、牲畜、农具,齐集市场,摆摊设点进行交易,服务业很红火,由日出直至燃灯时刻,购畅销旺,淡月聚集人口约千数百人,旺季可达三几万人,摩肩接踵,汗流浃背,可谓闹市,河南、山西等都有商户走来买卖。即在背集,往来客商,仍然频繁”(46)。汉中的铺镇(即南郑十八里铺)由于“东通鄂皖,西连陇蜀,为汉中水陆码头,商贾辐辏,货物山积,由紫阳贩往甘陇的茶叶由此中转,由甘陇入陕的盐驼由此上料打尖,入川之土布、棉花由此集散,使铺镇成为陕南工商重镇,“于是就有了‘百日场’,即天天有集。一般上午十时左右场洪,下午四时渐散”。由于铺镇地居商务要冲,故其商会由省直接受理,财政收入由省方派人征收,印鉴由省直接颁发,经济地位之重要反在南郑之上(47)。旬阳县之蜀河,为旬阳商务精华,有商会,住户600余,大商40余,为山货上船市场,县城内反而“商家无多”(48)。而陕北的四大名镇安边堡、瓦窑堡、镇川堡、高家堡基本上掌握着陕北的经济命脉。凡此说明,明清陕西集镇贸易的兴盛繁荣为陕西商人集散商品、长途贩运准备了最基层的市场。兹将明清陕西市镇情况列表于1.8、表1.9。(1.8表格资料来源:据《嘉庆重修一统志》卷二百二十九、二百四十七、三百四十八、二百三十六、二百四十九、二百五十材料综合而成。)(1.9表格资料来源:清代汉中、兴安两府各州、县地方志。)

明清陕西市场范围的扩大,还表现为州县市场的进一步扩大和繁荣。明代的陕西乃边关重地,屯驻军民,比之别处,常数加倍。为了加强边防建设,明政府每年由“户部送江南诸处折银十万两,河南送大布十万疋,前来凑用”(49),使陕西供应足额,金融活泼,生理殷繁,“人众不过什一,量其富厚,什居其二”(50),各州县市场的基本形势是“沂雍以东,至河毕沃野千里间,而三原为最。而汉中四川巩风犹为孔道,至凉庆甘宁之墟,丰草平野,沙苇萧条,昔为边地之利途”(51)。入清后,虽陕甘分省,陕西仍为关辅重地,土厚民殷,素称富庶。加之乾隆后屡次用兵西北,征剿蒙青新藏军旅迭兴,多赖陕西转输,朝廷对陕西经济予以重视,“部库暨各直省大营饷糈所给于斯地,捐输者源源不绝”(52)。这都为陕西商品经济和州县市场的繁荣注入了新的活力,使陕西各州府县市场扩展,购销畅旺。会城西安“城内五方杂处,商贾云集”(53);咸阳城外“渭水商贾轴轳相望”(54),城内“系水陆码头,商贾云集……各铺皆系浮居客商,货物皆自各县驼至,由此水路运往晋豫,至粮食木板,亦由西路车运而来,用舟载至下路”(55)。三原“为关中要邑,集四方商贾重赀,昏晓贸易”(56),“南关旧市廛店舍相连百余家”(57)。泾阳“系商贾云集之区……城内百货云集,商贾络绎”(58),“自道咸以来,豪商大贾群居骈凑,珍错云屯,习尚风靡,慕懋迁之美富,忘稼穑之艰难,县西北殷实小康诸户又多以商起家”(59)。朝邑“秦民皆力农,朝邑颇事贾”,至少在明朝中叶已形成“以少凌长,以贫致富,聚讼纠纷。所争者珠两,而费以不赀,愚莫甚焉”的市场纷争情形(60)。凤翔地形险阻,原田肥美,“东关街市十数里,坐贾万余家,百货亢纫”(61)。出凤翔入益门而至凤县,“凤县古道水……秦蜀商贾云集,货产富饶,此途通畅,不独唯蜀产易米,即远而云贵西藏渐次交达”(62)。由凤县上溯而略阳,“地连蜀陇,嘉陵江绕于西南,栈坝黑河环于东北,西至阶州,白马关为赴甘大路,盐茶货物驴驮人夫往来不绝”(63)。出略阳南折而达汉中“西则陆通陇蜀,东则水达鄂皖,商贾辐辏,货物山积……亦陕西第二都会,尤以东关及县十里铺为最”(64)。逾汉中顺汉水而下入安康,安康为秦头楚尾,陕南一大都会,“城外水陆通衢。舟骑络绎,城内贾商辐辏,百货云屯”(65)。浮汉江至旬阳,“旬河系水陆货物交御之所,客商辐辏人烟稠密”(66)。从旬河上溯至镇安柞水入商州,商州“三省连环,武关东塞,饶篑西裾……州东龙驹寨,为水陆要冲,商贾辐辏,舟骑络绎”(67)。自龙驹寨经商南而趋潼关,潼关三省交界,“其地商业弥盛,秦晋之货,咸来卒集……北部羊毛皮革亦多卒集于此”(68),为入陕喉吭。从潼关东归大荔、渭南,其地“道咸间商业遍及东南各省,巨富颇多,风俗奢华”(69);“富者皆弃本逐末,各以服贾起其家,蜀卓孔宛之流,甲于通省”(70)。

二、明清时期陕西的商路建设

欲要富,先修路。明清以来频繁的商品交易和物品流通必然有力推动了商路建设的发展。同时陕西作为边关重地,为确保边政军需转输,明清政府比较重视陕西的道路建设,遂使明清之际成为陕西道路交通发展较快的历史时期,并形成了与商品流通相适应的新格局。

陕西作为十三朝皇都,素来有发达的道路交通网络,自秦始皇“车同轨”以来就形成以长安为中心的官路系统。在明清以前,陕西的主要官路干线有:(1)东路干线,即由长安经潼关至洛阳的官路大道。(2)西北干线,即由长安经彬县长武至平凉通兰州直至嘉峪关的西北官道,这也是历史上的丝绸之路主干线。(3)西南干线,即由长安经凤翔南折入汉中再从南北栈道达四川的蜀官道。(4)北路干线,即由长安经郧州至肤施、榆林的北路陕绥官道。入明清后,由于边防重点在西北,为沟通政令,转输粮草,明清政府加快了西北的道路建设,在官路建设方面的新发展主要有:①明政府为了巩固西北边防,在陕西边境设四边镇戍守关防,驻兵20余万,为解决边防军的军粮转输,投资新修了从平凉府达固原(因“三边总督”驻节于此)的新驿路,以供陕西、宁夏两镇14万大军的粮草军饷,并同时修筑了从陕北皇甫川到宁夏前卫营的横贯东西边镇与长城并行的军事通道。②为了加强对西藏地方的管理,明政府不仅修筑了从拉萨至雅安的驿路,使之与川陕官道相接,成为西藏经四川入陕西赴京师的大驿路,而且对川陕冲衢的连云栈道进行改造,“缘坡岭行,有缺处,以木续之如桥然”(71),使连云栈逐渐由栈道变为石碥路,因去险就平,增加运量,使“栈道非昔也,联舆并马,足当通衢”(72)。③入清后,尽管陕甘分治,但征剿蒙藏青新的战争使清廷对陕西官道建设频频关注,特别是左宗棠经新疆修筑出阳关趋哈密达迪化、伊犁的新官道,俗称入疆北路,并与陕甘西北干线衔接,使之成为新疆与内地连接的主要孔道。④清代对秦巴山区的普遍开发,使清廷加强对陕南道路交通的整治,新辟了由汉中至兴安再入白河的新官路,使陕南官路开始连接成网。⑤为了加强对西北少数民族的控制,清政府承明治继续实行“茶马交易”的边贸政策;为了便于陕南茶叶运送,减少往返运输,清政府又开通了由凤翔经宝鸡至秦州(天水)再达巩昌府(因茶马司设巩昌)的新驿路,使陕西通往甘肃增加了新途径。明清的官道亦是运送粮食、土布、茶叶的商务之道。因此,它对促进陕西商品经济和边境贸易的发展还是起了不小的积极作用。

但是,在明清之际,陕西道路建设最主要的变化是形成了以商州武关为正道,以潼关为孔道,以朝邑大庆关为隙道的商路网络新格局。在明代以前和明代前中期,陕西与外部的商务联系主要是依靠出潼关入洛阳的东干线,当时江南的布匹、杂货经南北大运河入汴梁起旱,用骡马驮运经潼关至长安,再接西北干线运往西部各地。而从丹江水运武关龙驹寨再转赴商州的南部干线,还不具有经济上的重要意义。故《续修商志》中指出“龙驹寨虽当水旱之中,古无商税,即丹水东接襄樊,月儿潭下昔有大石横阻,故或小舟间至,水少落即滞”(73)。到隆庆后“其路渐开”,这一方面是因为“万启中,大水忽没潭石”(74),消除阻隔,使丹江货运通畅;另一方面,明代后“承平日久”,江南经济进一步繁荣,特别是作为九省通衢的汉口渐次开发为南北商业总汇,经汉水溯丹江的水运比东干线骡马驮运成本更为低廉,“襄阳由汉江溯流而上,虽经二千里而可以大船装载,需用水脚无多”(75),遂使南部干线的经济意义日益重要;龙驹寨开始成为东西商品交流的水陆码头,南来北往的商品经龙驹寨弃舟起旱,分两路运往关中,一路为经商州翻秦岭赴蓝田去险就平的西路,一路为经商洛入潼关再转运西安的北路。到明末此路的商业地位进一步提高,逐渐呈现出取代潼关成为商路主干线的趋势。明末徐霞客在其《游记》中指出“龙驹寨,寨东去武关九十里,西向商州,即陕省简道,马骡商货,不让潼关道中”(76)。一个“不让潼关道中”说明明末清初该路与潼关道已具有同等重要的经济地位。入清后,由于秦巴山区的经济渐次开发,大量山货待装船南送以及南北商品交流的繁重,而丹江险滩严重碍航,乾隆十三年(1748年),商州知州许维汉主持重点疏通龙驹寨到竹林关航道,计疏通险滩29处,费时3年,用银400两,使丹江水运畅通,过载量增加(77)。乾隆十年(1745年)陕西巡抚陈宏谋捐银2000两翻修了从蓝田至商州300余里的盘山碥路,“凿山煅石,碎成大道驮桥通行,商旅往来如炽,呼曰‘陈公路”’(78),遂使龙驹寨至西安的南路商运成为陕西与外界联系的主干线,“同光时益臻繁盛”(79),其商务地位跃居潼关道之上,至道光三十年(1850年)“厘金岁额曾达银15万两,居全陕之冠”(80)。

随龙驹寨丹江水运的日臻繁兴,潼关道的商务地位虽有所降低,但仍是陕西与中原经济联系的重要孔道,特别是山西运往河南的潞盐,由潼关用骡驮运或人力肩挑经洛南运至龙驹寨然后装船运往河南淅川一带,使潼关商道与南部商路联络成网,相互促进。由于潼关商务兴盛,使其从原来单纯的军事重镇逐渐成为入陕商品过载集散之所,清廷遂于雍正四年在潼关卫的基础上,扩境设县,任官治事,也从一个侧面反映了潼关商道经济地位的增强。

地处大荔县东30里的大庆关,为古浦津关,隔黄河与山西蒲州相峙,为山西商人“赴泾阳三原通徽之途”(81),自古为山西货物入陕要津。明正德年间“设课局于关东即黄河西岸”(82),稽征过境商税。入清后,繁盛不减,“风物佳美,居民至三千七百余家,大都殷富”(83),后又发展到“朝邑大庆关……万余家,皆习商贾”(84)的繁盛局面,使之成为秦晋商品流通的又一重要商业支路。这都说明,从明清起,陕西开始形成以龙驹寨南部商路为主,以潼关商道、大庆关商道为辅的商路网络新格局。康熙三十八年(1699年)户部确议“嗣后凡货物皆由潼关及南路之龙驹寨东路之大庆关出入”(85),便是这一商路新格局形成的标志。

三、明清时期陕西的市场网络结构

明清以来陕西商品经济的发展、集市贸易以及州县市场的扩大、商路建设的新发展,为陕西市场网络结构的形成准备了基础和条件。使陕西在明清之际形成以泾阳、三原为中心,以龙驹寨、凤翔为横坐标,以延安、汉中为纵坐标并联系各州县市场、集镇贸易的市场网络结构。

泾阳为陕西壮县,有素称发达的农业资源,“峨仲耸于北,泾水环其南……平畴旷野,村落相连,有河渠之饶,有岩寨之险,而青北一带尤为膏壤,每夏秋间,烟塍云垄,禾麦盈阡”(86),农业经济的发展为泾阳成为陕西省经济中心奠定了雄厚的物质基础。且“政繁而道冲”(87),水陆交通发达,南有泾河穿境而过,上溯可达长武彬州直入甘肃平凉,有舟楫之便;东南经高陵、渭南直通潼关、蒲津,使东西货物沿渭河北岸运至城邑而不必途经西安,亦可避免渭河暴涨所造成的交通阻隔;北有富平之路,可通耀县、同官,连接延绥;西有礼泉之路,直趋凉甘,使泾阳成为陕西省交通要冲。加之泾阳有水泽之利,泾河之水熟泡皮张,逾格轻软,所用井水味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊,昔经多人移地试验,皆不成功,故今仍在泾阳。这些天时地利的便利条件,使泾阳在明清之际的数百年间始终是陕西的经济中心,烟茶总汇。由甘宁运来的皮货需在此借泾水熟皮硝制,由湖汉输入的茶叶需在此炒制压砖,中西流转的标银需在此汇划解散,使泾阳“唯系商贾云集之区”(88),“湖茶、兰烟、甘宁皮货廛集之地,成为沟通南北货物装制转运之枢纽”(89)。城内“百货云集,商贾络绎”“商贾四集,肆店连衢”(90),“富商大贾,群聚辐辏,珍错云屯,慕懋迁之美富,忘稼穑之艰难”(91),“官茶进关运至茶店,另行检做转运西行,检茶之人亦有万余人,各行店背厢负债,闲人亦多至数千”(92),“关陇一大都会也”(93)。城外楼阁参差,川原秀错,数百年间一直呈现着“过客如云集,佳人抬翠来,有村尽竹树,无处非楼台”(94)的锦绣繁华景象。

三原与泾阳毗连,同为关中要邑,“为渭北各地贸易总汇之区,食货充积,交通甚便”(95)。城南有渭水“每年运来山西之铁器甚多”(96),城北有泾水“可供沿岸各都市之盐铁石炭,县城之中有来自西方之清河横贯东流”(97)。又地处关中交通要道,西衔凤汉,东接潼商,北通延绥,为中西部货物集散之地,转运四时不绝,西北药材,羊毛经洵化、旬邑或由彬县永寿运至原邑,再加工炮制,运销各地;东南之布匹经潼关装船或由龙驹寨驮运至原邑,然后改卷染色再分销甘陇各地,使三原长期以来成为陕西药、布总汇和金融中心。明代已是“市店充盈,货物辐辏,不减肩摩杀击之风”(98),人称龙镇小长安。城内市廛稠密,计有米麦市、驴马市、猪羊市、丝市、布花市、盐枣市、铁器市、手帕市、纸市、板木市、果子市、菜市、柴炭市。市内“多盐笑高赀贾人,阛闾骈坒,果布之辏,鲜马怒车者,相望太仓”(99)。明末清初,三原商务曾有短暂萧条,缘因清廷在三原对入关货物复设重税,使三原“商贾绝踪,廛市萧条……原民有田者不得藉交易以输赋,无田不得藉商举火以赡生”(100)。康熙三十八年(1699年)知县李瀛甫请为裁撤,户部奉旨革除,遂使三原商务得到恢复,逐日兴旺,成为与泾阳并驾齐驱的陕西经贸中心。形成全省商贸以三原、泾阳马首是瞻的中心市场网络结构。有县志记载:“荔境,回乱之先,闾阖富庶,街市流通银两每辆易钱多则一千二三百,少则一千有其。然价之涨落,率视泾三为标准,以该处地当秦陇商贸孔道,富商大贾皆屯聚于泾阳一带,荔邑钱庄生理多随之为升降”(101)。从而使三原县城内南关“旧市廛店舍相边连百余家”(102),“集四方商贾重赀,昏晓贸易”(103),“南城之东半部自北极宫至东渠岸街一带,满目尽为药材店”(104)。在城外“许多乡镇都是商业中心,例如县东的林堡、县西的秦堡、县南的张村、县北的线马堡,商业都很发达。此外由北门到泾阳的鲁桥一带,沿途各村市场亦相当发达”(105)。同时三原为陕陇大宗商品过载集散中心,故金融活跃,药材“一年买卖总额为二十万两之谱”(106),布匹“每年所运达千万元之谱”(107),每年由陇青押解三原总店的“标银”盈千累万,使三原就是近代也“每年布匹、茶叶、药材、粮食及银钱之买卖,其数多在二千万元以上”(108),故时人有“宁要三原,不要长安”之语,充分表现了古代社会城市政治与乡村经济分离的二元化社会经济模式。由于三原数百年处于“四方任辇车牛,实绾其口,益三秦大都会也”(109)的商贸中心地位,致使“富商大贾,履厚席丰,甚至践曳绫绮,狼藉膏粱”(110),长期保持着“高城相对出,流水在中涌。货泉采宇内,风物似江南”(111)的经济优势。

商州龙驹寨“水趋襄汉,陆入关辅,南北辐辏”(112),为陕西商务水旱码头。龙驹寨商业之繁盛原因有三。其一,陕南经济的渐次开发为龙驹寨的崛起准备了物质基础。明代中叶,余子俊督陕期间,陕南经济曾有一短暂的开发时期。进入清代后,实行“迁海令”,沿海居民向内地回缩,“湖广填陕西”使秦巴老林进入全面开发,“商(州)全盛之时,穷谷深山,皆闻鸡犬,老岩绝壁,亦长菽麦,高高下下,人尽务农……亦有丝蚕蜡虫,椒桃漆药,诸蓄百产”(113),商州经济的起飞使龙驹寨商务兴盛有充足的物质保证。其次,为确保边疆安宁,明政府所实行的“茶马交易”、“布马交易”政策,使湖南茶叶、江南标布大量流向陕西。而商州连接襄汉,溯丹江入汉水达长江水运成为快捷价廉的“黄金通道”,万启中又因阻绝丹江的月儿潭巨石为大水淹没,丹江水运畅通无阻,为龙驹寨商务的兴起准备了社会历史条件。其三,清政府的薄赋招徕政策为龙驹寨商务兴盛提供了有利的经济条件。龙驹寨商务初兴后,豪右牙侩争为利薮,改“任客投主”为“收客为牙”并勒取行用,“其输于官者六十金增殖为百,以代两关商税”,致使众商贾望津隘落胆,赴关市若蹈火。后在众商告议下,被陕督毕沅豁免,知府梁某又勒石为令,申允任客投牙,从轻征税(114)。康熙三十二年又议定“东南货物……水路至龙驹寨征税,此西安一府水陆之总汇也,过此则任商所任,无复再征”(115)。所有这些条件使龙驹寨商务自明代后期渐有起色,“万历天启中为极盛”(116)。明时“龙驹一寨,康衡数里,巨屋千家,鸡鸣多未寝之人,午夜有可求之市,是以百艇联樯,千蹄接踵,熙熙攘攘”(117)。入清后官府为确保商路畅通,用力极勤,浚河道,修山路,整税司,遂使龙驹寨商务“自乾隆复至同光时益臻繁盛”(118)。丹江两岸设有河街之商业码头,车水马龙,商贾云集,有10大会馆、18家骡马店和12家过载行以及十余家银钱铺,嘉庆二年又修建船帮会馆——明王宫,专主船运,而陆运则“每日有千匹骡马出入”(119),使龙驹寨成为“河岸帆樯林立,脚子班往来如织,西北两路驮骡每日络绎不绝,街衢熙攘,极形肩摩鸡鸣未寝其常事也”(120)的小都会焉,有“小武汉”的美誉。如当时商州民谣所云“丹江河行木船下通武汉,脚子班运货物前呼后喊,油盐行过载行货堆如山,大街市商店内百货绸缎。骡马帮分两路日夜不断,通西安达甘肃北出潼关,龙驹寨自古来水陆方便,被誉为‘小武汉’名不虚传”(121)。

如果说龙驹寨为东南货物入关码头,那么凤翔、汉中则为陕西货物出关码头。凤翔府地处甘川交通要道,“陇关阻其西,益门扼其南”,地形险阻,田原肥美,“一年丰收可足两年之用,犹称省西乐土”(122),自古为关中物资集散转输之地。甘川物资由此分流,走甘陇则由宝鸡达秦州(天水)直趋皋兰(兰州),下四川则由宝鸡入益门穿北栈道达于汉中,成为内地著名码头之一,有“关西都会”之称。加之县北灵台杜阳等地畜牧业发达,犯霜露逐水草善养驴骡,为凤翔驮运转输提供了物质条件,故自明清以来商业贸易发达,县城东关“街市十数里,坐贾万余家,百货充盈”(123),筑有“山陕河南会馆”,又名“敬诚会馆”专事商贸融通。咸丰九年《凤翔重修天圣观碑》载,时县境商号捐资者346家,另加城关盐行、清酒行、篓行等捐资者总计500余户,当时仅城关有肉铺10余家,日销猪、羊肉数千斤,商民中有“日销三十猪,百羊百石粮”之说,足见商业之繁荣(124)。而在凤翔诸商行中,运输业尤为昌盛,咸丰五年仅过载行就在20家以上,四时运转不停,“驴骡常以大队相往来,多则二十头以上”(125),最盛时发往秦州的“运货骡马年约七八千头”(126)。由于交易以现货为主,“标期”终一结算,故凤翔银钱业发达,“独有一种白银市场,地址在城内准提庵,人称‘准提庵银子市’。每天清早开市,上午九十点散市,交易者多为各商号经理或东家,还有来自岐山、眉县、宝鸡等地的商人和专事倒卖白银者。交易由经纪人主持,以钱换银或以银换钱。交易凭信用账册,做买空卖空的‘干盘生意’。到‘标期’日,月终结算。日交易白银五六万两”(127),从而使凤翔以“银凤翔”而扬其名。

汉中为秦蜀交通要冲,物产丰盈,鱼米之乡,阡陌相属,财货充裕,为陕陇货物分流蜀湖转运之地。汉中历史上与关中联系紧密,除出凤翔入大散关的金牛道外,尚有捷径三途:东曰子午道,自洋县东北之午口北越秦岭,而达子口;中曰党骆道,自洋县之党口达周至之骆谷口;西曰褒斜道,自汉中达眉县之斜峪。又有人蜀之道二:一曰米仓道,由南郑经米仓山达四川巴中,一日阴平道,自勉县经略阳至甘肃武都而达四川江油,故汉中扼陕蜀要隘,又控汉江上游,水运货物入襄汉湖广。因此,客商云集,货物堆存最多,系龙驹寨外陕西第二大水旱码头。“明末之际……汉中已为商业转折重地,沿江帆幅逐渐云集,过街楼即系屯积货物之地,设有货栈多处,并有营业店铺,为往来船商相互交易之市场”(128),“码头倚江傍水,定名‘兴隆街’,东至过街楼,约一公里,店铺俱全”,“每日欸乃声,水浪的船声,码头熙来攘往声,与渡口竞渡之声相酬答,呈现热闹无比的局面”(129)。到清末“每年输出额为10万余两”(130)。由此可见,陕西自明清以来形成的以泾阳、三原为中心市场,以龙驹寨、凤翔、汉中为次级市场的网络结构,为以贩运贸易为主的陕西商帮的产生准备了物质条件。

① 元稹:《元氏长庆集》卷三十三。

② 《皇朝经世文编》卷五十一,《户政》。

③ 《参廖子诗集》卷一。

④ 乾隆《富平县志》卷二。

⑤ 武之望:《广阳镇新市碑记》,见《临潼县志》,上海人民出版社1991年版,第164页。

⑥ 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》。

⑦ 《陕行汇刊》第8卷,第2期。

⑧ 三原县志办:《三原工商行政管理志》油印本。参见李刚、郑中伟:《明清时期陕西庙会经济初探》,载《西北大学学报》1998年第4期。

⑨ 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第20页。

⑩ 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第21页。

(11) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第22页。

(12) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第22页。

(13) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第23页。

(14) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第23页。

(15) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第23页。

(16) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第24页。

(17) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第24页。

(18) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第25页。

(19) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第25页。

(20) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第26页。

(21) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第27页。

(22) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第30页。

(23) 渭南县志编辑委员会:《渭南县志》,三秦出版社1987年版,第313—314页。

(24) 雍正《渭南县志》卷八,《舆地》。

(25) 光绪《新续渭南县志》卷一,第11页。

(26) 《嘉庆一统志》卷二百二十九,第2页。

(27) 户县文史资料编辑委员会:《户县文史资料》第4辑,第8页。

(28) 三原县商业局:《三原县商业志》油印本,第7页。

(29) 李天受:《来紫堂集》卷一,第25页。

(30) 《嘉庆一统志》卷二百二十九,第4页。

(31) 光绪《新续渭南县志》卷十,《艺文志》。

(32) 白寿彝:《回民起义》第四册,神州国光社1952年版,第217—218页。

(33) 《嘉庆一统志》卷二百四十七,第9页。

(34) 《嘉庆一统志》卷二百四十七,第9页。

(35) 《嘉庆一统志》卷二百三十四,第9页。

(36) 《嘉庆一统志》卷二百三十四,第9页。

(37) 徐志祯:《解放鲁桥镇侧记》,见《三原文史资料》第23辑,第33页。

(38) 钱英男:《墟圩之初步研究》,见《中农月刊》第7卷,第3期。

(39) 屈复:《弱水集》卷一,乾隆二十九年刻本,第5页。

(40) 《陕行汇刊》第1卷,第184页。

(41) 《陕行汇刊》第1卷,第39页。

(42) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第189页。

(43) 周至县志编辑委员会:《周至县志》,三秦出版社1993年版,第4页。

(44) 乾隆《白水县志》卷二,《建置志》。

(45) 韦明焕:《出山码头齐家寨》,见《眉县文史资料》第3辑,第110页。

(46) 姚文光:《辛亥前后的引镇商业》,见《长安县文史资料》第5辑,第67页。

(47) 张作华:《铺镇工商业概况》,见《汉中市文史资料》第6辑,第43页。

(48) 《陕行汇刊》第3卷,第6页。

(49) 陈子龙等辑:《明经世文编》卷四十三,中华书局1962年版,第33页。

(50) 张瀚:《松窗梦语》卷二,上海古籍出版社1986年版。

(51) 张瀚:《松窗梦语》卷二,上海古籍出版社1986年版。

(52) 光绪《富平县志》卷十,《兵事》。

(53) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第4页。

(54) 宣统《泾阳县志》卷十五,《列传四》。

(55) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第4—5页。

(56) 乾隆《三原县志》卷二十。

(57) 光绪《三原县新志》卷二。

(58) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第12页。

(59) 宣统《重修泾阳县志》卷八。

(60) 胡朴安:《中华全国风俗志》(上),河北人民出版社1986年版,第211页。

(61) 白寿彝:《回民起义》第四册,神州国光社1952年版,第220页。

(62) 光绪《新修凤县志》卷一。

(63) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第58页。

(64) 民国《续修南郑县志》卷3,《政治志》。

(65) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第59页。

(66) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第63页。

(67) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第18页。

(68) 《西京工商日报》,1936年2月19日。

(69) 《大荔乡土志》,第16页。

(70) 光绪《同州府续志》卷九,《风俗》。

(71) 顾祖禹:《读史方舆纪要》卷五十六。

(72) 王士性《广士绎》卷五。

(73) 康熙《续修商志》卷四,《杂税》。

(74) 康熙《续修商志》卷四,《杂税》。

(75) 民国《续修商志稿》卷八,《交通》。

(76) 徐弘祖:《徐霞客游记》,卷一(下),《游太华山记》。

(77) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第13页。

(78) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(79) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(80) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第54页。

(81) 光绪《新续渭南县志》卷十,《艺文志》。

(82) 正德《朝邑县志》卷一。

(83) 乾隆《朝邑县志》卷一。

(84) 韩邦奇:《韩苑洛集》卷六,上海古籍出版社1993年版,第30页。

(85) 光绪《三原县新志》卷三,《建置》。

(86) 《古今图书集成·职方典》,卷四百九十。

(87) 民国《续修陕西通志稿》卷四十五。

(88) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第12页。

(89) 泾阳县商业局:《泾阳商业志》油印本,第19页。

(90) 乾隆《泾阳县志》卷十三。

(91) 宣统《重修泾阳县志》卷八,《实业》。

(92) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第13页。

(93) 刘光贲:《烟霞草堂文集》卷三,第30页。

(94) 屈复:《弱水集》卷六,第41页“《泾阳县》”。

(95) 光绪《三原乡土志》,第10页。

(96) 刘安国:《陕西交通挈要》(下),民国七年(1918年)苏州刊本,第17页。

(97) 刘安国:《陕西交通挈要》(下),民国七年(1918年)苏州刊本,第10页。

(98) 成化《重修三原县志》卷二。

(99) 温纯:《关中温氏征徽集》,见《关中丛书》,陕西通志馆铅印本。

(100) 光绪《三原县新志》卷三。

(101) 《续修大荔县旧志存稿》卷四,《钱法》。

(102) 光绪《三原县新志》卷二。

(103) 光绪《三原县新志》卷二。

(104) 刘安国:《陕西交通挈要》,民国七年(1918年)苏州刊本,第17页。

(105) 马长寿:《陕西回民起义历史调查记录》,陕西人民出版社1993年版,第239页。

(106) 刘安国:《陕西交通挈要》,民国七年(1918年)苏州刊本,第117页。

(107) 民国二十二年实业部编:《陕西实业考察》,第427页。

(108) 刘迈:《西安围城诗注》,陕西人民出版社1992年版,第29页。

(109) 温纯:《关中温氏征徽集》,见《关中丛书》,陕西通志馆铅印本。

(110) 光绪《三原县新志》卷四。

(111) 屈复:《弱水集》卷六,“三原县”。

(112) 《嘉庆一统志》卷二百二十九。

(113) 康熙《续修商志》卷四,《食货》。

(114) 康熙《续修商志》卷二,《建置》。

(115) 光绪《三原县新志》卷三。

(116) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(117) 康熙《续修商志》卷四,《杂税》。

(118) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(119) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第222页。

(120) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(121) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第774页,《民谣》。

(122) 光绪《凤翔乡土志》,第21页。

(123) 白寿彝:《回民起义》第四册,神州国光社1952年版,第220页。

(124) 凤翔县志编辑委员会:《凤翔县志》,陕西人民出版社1991年版,第497页。

(125) 刘安国:《陕西交通挈要》(上),民国七年(1918年)苏州刊本,第66页。

(126) 民国《天水县志》卷八,第21页。

(127) 凤翔县志编辑委员会:《凤翔县志》,陕西人民出版社1991年版,第498页。

(128) 李于一:《汉江水运和兴隆街的盛衰》,见《汉中文史资料》第6辑,第40页。

(129) 李于一:《汉江水运和兴隆街的盛衰》,见《汉中文史资料》第6辑,第40页。

(130) 刘安国:《陕西交通挈要》上卷,民国七年(1918年)苏州刊本,第68页。

商品经济的发展必然有力地促进市场的发育和扩展。特别是在明清时期,由于农村商品经济的发展使我国的市场贸易从以奢侈品贸易为主开始转变为以民生日用品为主,生产者之间的交换逐渐成为市场流通的主要内容,这是一个很大的变化。在唐宋时代,市场流通主要是为达官贵人服务的,唐元稹《估客乐》诗中描绘陕西商人做生意的情形是“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎州布火烧,蜀地锦织成。通算衣食费,不计远近程。经游遍天下,却到长安城……先问十常侍,次求百公卿。侯家与主第,点缀无不精”①。到明清后,由于农村商品经济获得较快发展,生产者之间的交换日益频繁,使民生日用,奉生送死的生活用品逐渐成为交换的主体。《皇朝经世文编》中指出,清代的交换已是“日中为市,各相交易,所卖者不过布帛菽粟,是其口食,鸡豕牛驴,是其畜养,即布帛花锦,以及蔬果等项,无非肩挑背负,图升合以糊口”②,亦如参廖子《归宗道》诗中所云那样“数辰竟一墟,邸店如云屯。或携布与褚,或驱鸡与豕。纵横箕帚材,琐细难具论”③。这种因民间商品经济发展所导致的民生日用品大量进入流通,必然有力推动了市场范围的扩大和市场容量的加深。

明清陕西市场范围的扩大,首先表现为农村集市贸易的扩展和繁盛。集市贸易是适应农村商品交换的需要而形成的初级市场。集市一般的特点是“市廛有地,交易有期”④,交换以当地产品为主,须逢场期,始来交易,平时市面冷落,故有谚曰“聚者为集,散者为墟”。集的分布以方圆十余里为度,保证农民一日步行可以来回,以便不误农时。明清陕西集市的设立,可以明代临潼广阳新市为例。“广阳故无市,有之,自万历己未始也。镇界在清沮河之间。两河四面环境如带,中数十里之地,居民萃止,称隩区焉。而苦无市值贸易,即一丝麻布缕之属,辄赴河外诸镇。迟或不及为五都之观,早则为暴客御之于途……是河内数十里之不可无市,而河内数十里之民五日不思为市甚殷也。……广阳为两河中地,四方辐辏实便也。乃相率请之于邑侯马公,公是请,为投牒立课,是其镇矣”⑤。这说明集市的设立完全是为了方便农村交换的需要,是经济发展的必然要求,“河内数十里之民无日不思为市甚殷也”,并且市之设立在“数十里”之中,以便四方辐辏,保证农民往返方便既不早为暴客之途,又不迟及五都之观。同时,市之设立往往以最殷富的村寨为基址,“民居萃止,称隩区焉”,还得报官府批准备案,上纳课税“投牒立课”方为确认。在明清时期,由于民间交易频繁,农村集市贸易呈现出不断增加的趋势。可从渭南县明清以来集市贸易的消长变化窥见一斑。据南大吉《渭南志》统计,明嘉靖二十年(1541年)全县各集会每月单个累计,交易270次,另有定期年会24次。详见表1.5。(表格资料来源:渭南县志编辑委员会:《渭南县志》三秦出版社,1987年版,第312—313页。)

到清代,集会大大增加,除东关集、西关集、长收集、丰原集每月交易在1—9次外,其余都是15次,其中田市镇为18次,故市镇达19次。全县每月单个累计506次,其中集457次,会49次。道光九年(1829年)全县每月单个累计交易563次,其中集502次,会61次。光绪十八年(1892年)全县每月交易增加为568次,其中集463次,会105次(详见表1.6)。(表格资料来源:渭南县志编辑委员会:《渭南县志》,三秦出版社1987年版,第313—314页。)

定期的年会、庙会、古会是集市贸易的另一种形式,旧志云“凡买卖牲口之期曰会,粜擢米粮之期曰集”。《陕西通志稿》亦指出“陕右赛会每借祀神开设而实在行销土货,所以通省皆有集场”⑥。年会、庙会一般与农村节令和生产季节相联系,或为农耕准备,如泾阳鲁桥之四月上旬“显佑神会”;山阳四月廿八日之“浴佛大会”;定边三九月之“牲畜会”;或为丰收庆典,如高陵之“冬至之会”,三原正月“灯山会”,省垣正月之“城隍庙会”。年会、庙会期间往往“文艺搭台,经济唱戏”,呈现繁盛红火的热闹场面。可以洛川“石头镇大会”和三原“腊八会”为例。“石头镇位于县南,距城一百华里,北通榆绥,南达华豫,为商旅往来必经要道。此镇集会,历史悠久,甲于陕北。昔每年阴历十月初十至二十日为集会期……相传往昔,马恒以数千计,羊则过万头,家用什物,农工器具,无不全备。参加人数昔时不下两万人,常年约五千至六千人参加。每年由驻镇农商八人为会长,筹备集会事宜,戏剧昔时一至二台,于会期前一日开演,借招客商并做酬神报赛,其戏资由商捐集,不足则住户分筹……互通南北商品,物尽其流”⑦。而三原的“腊八会”更被称为“千年古会”,“关中第一大集”。腊八会每年“腊月初八”开会,小年腊月二十三结束。占地二三百亩,届时商贾云集,万人聚会,盛况壮观,会场按行业扎设棚帐,自成巷街,纵横交错,坐落有序,南北各货,应有尽有,其中新疆、宁夏、内蒙古等地群马结帮而来,日上市数以千计,为省内最大的牲畜市场⑧。在明清时的陕西农村,由于交换发达,庙会成为社区行为,往往各村轮流办会,使庙会成为“村村有会,月月有会”的经常性交易行为。明清农村庙会的繁盛可举周至县各村庙会为例,详见表1.7。(表格资料来源:周至县志编辑委员会:《周至县志》三秦出版社1993年版,第488—499页。)

在明清,陕西庙会的繁盛不仅表现在村村有会,而且表现在县县有会,各县的庙会更是盛况空前。可将《陕西通志稿》所记述的各县“赛会”情况摘录如下:

长安、咸宁“有赛会四,而以四月初八等日都城隍会为最大,商货联集,蔚成巨观”⑨;

兴平“城内乡人七行逢会之日,行头倡办演戏各费,西南两街均四月,东街三月二十八日,北街二月十二日,外镇如马嵬二月大会七日,店张十二月大会十日,商旅皆来,杂货交易,延展时日”⑩;

高陵“冬至之会……商贩云集,俨如货市,牛马估衣行木器皆居多数,棚帐互支,经月始散”(11);泾阳“鲁桥镇显佑神会,各演戏数日,商贾贩运估衣京货竹器农具木料及牲畜等类,云集贸易”(12);

富平“东乡卤泊湖滩以三月十五日商贾云集,百货俱备”(13);

耀州“二月大会于城东五台山,八月大会于城内南街……商贾云集,杂货畅销”(14);

镇安“城隍庙祀神赛会,阁邑奔走,外境商贩亦纷至沓来,扰扰经旬”(15);

山阳“浴佛大会,商贾云集,买卖牛马及雨笠锨帚等物,以名农会”(16);

商县“有杨泗将军会,人民拈香买物,往来甚众,会中多卖农具布疋”(17);

大荔“虽以祀神为宗旨而民间借此置买牲畜器具,行之永久,不能废焉”(18);

韩城“城隍庙向立有赛会,当道咸承平时,招致外来商贾。极为殷繁……十五以后又移至西乡沟北村,穑事告成,报赛田祖,是时或市牛马,资耕耨或购衣褐,谋卒岁,或抱布贸丝,以有易无”(19);

华阴“华岳镇有西岳会,本省京货估衣及外省州县药材各行皆至,搭盖席棚,售卖货物并有花马骡马各市约二十余日乃散”(20);

凤翔“城隍冬会,演戏数台,狭旬斗聚山积,珍货谷量马牛”(21);

洛川“县城三会,粟米交易,县东黄龙山六月九月有会,稍盛,售卖骡马牛羊”(22)。

农村定期集市贸易和庙会的发展,要求打破交换所受到的时间性限制,推动着交换与集镇的常住人口结合起来,导致集镇合而为一,产生和发展了比农村集市贸易初级市场更进一步的市镇。在明清的陕西农村,随着民间商品流通的兴盛,市镇呈现出不断增加的趋势。以渭南县明清市镇的消长变化为例。明代嘉靖年间,渭南有市镇16个(23)。到雍正十二年(1734年),市镇增加到30个(24),与明代相比几乎翻了一番。到光绪十八年(1892年),市镇又增到36个(25),并且,许多市镇成为著名的农村工商业中心。如户县之秦渡镇,“商贾辐辏,为邑中最盛”(26),“周围几十里路以内又无大的集镇,每逢集日,商贾云集”(27);三原陂西镇“市廛稠密,基址广袤为邑首镇”(28);朝邑之赵渡镇“邑名地也,烟户辐辏,被服济楚”(29),“滨渭河,为商贾辐集之所”(30);渭南之孝义镇“为渭南河北之要区……林木葱茏,人烟稠密,百货聚集其间者,极晦明风雨之无阻,人语喧哗之遥闻,城市之繁庶他属莫能与并”(31),“孝义镇居民万余家,巨室富户甲于全省,赵严两姓家资数百万,自明迄今,累世忠厚”(32),时人有“赤水的蚊子,孝义的银子”之语。朝邑之赵渡镇“邑之为市者以十数,而赵渡为最大,商贾辐辏,……盖称曰市焉”。他如乾县之冯市镇“为商贾走集之所”(33);甘泉的临直镇“居民富庶,为县大镇”(34);宜君之百直镇“为商贾辐辏之所”(35);保安县之沙家镇“为商贾往来贸易之地也”(36)。

在明清时期,由于陕省各地资源不同,物产有别,使许多市镇成为专业化市镇,以产品名特而闻世。如三原之鲁桥镇,镇内20多条街巷,居民商店500余户,是经历500多年形成的一座繁华的贸易集镇,昔日为粮食集散地,渭北耀县、富平、三原的小麦,多集于此交易,是渭北闻名的粮食市场(37);永寿县之监军镇,为陕甘必经之途,陕西粮食大量经此贩运甘肃,因而亦以粮食市场而著名陕陇,几乎天天有集,俗称“百日集”(38);蒲城兴时镇以造纸著名,“烟火密万家,业褚以为命。皎洁雪霜明,滑腻脂韦立。各里尽忧虑,兹时独欢庆。贾客通货泉,先王有善政”(39);凤翔柳林镇以酿酒著称,“有商号20余家,以烧酒为业,酒年产400万斤”(40);同官的陈炉镇“为邑巨镇,镇民俱业陶,而以农为副业,陶厂南北3里,东西绵延5里,炉火杂陈,彻夜明朗,故有‘炉山不夜’之称……旧志云‘每日有集,岁有3会’”,被誉为陕西的“瓷都”(41);丹凤的商镇以瓦窑扬其声,“清顺治年间,身怀绝技的蒲城魏家涧人魏长福逃荒入境……挖土和泥制盆烧罐,一时声誉远播”(42);而周至的红花铺更以广种红花而得名,“明正统八年(1443年)知县王节……引种并推广种植红花,使其成为周至著名特产,红花铺一带为全国有名的红花集散地,延续了300余年”(43)。此外,长安的引镇,周至的终南、马召均以地处终南山山口而成为著名木材市场。

在明清时代,由于县治以下即为农村,集镇只是商品贸易之所,并不承担政治职能,旧志云“县必立市,市大者曰镇,古来镇将居守之地,后为商贾之区,逆以名也”(44)。因此,一些集镇的经济发展程度往往高于县城,成为州县的经济中心。如眉县的齐家寨,地处褒斜道北口,东通西安,西达宝鸡,从清代以来就是誉满三秦的“出山码头”,由四川及汉中运来的各类货物,如川糖、川卷烟、川绸、川药等及陕南、太白山区所产的茶叶、木材、竹器、纸张、生漆等要集中到齐家寨来销售;岐山、扶风所产粮食、土布、牲畜、竹木家具也要集中到齐家寨贸易入山,使齐家寨成为关西商业重镇,“坐商有三百多户,零售商是坐商的两倍,共有从业人员四千余人,在方圆仅二平方公里的镇区内,容纳这么多的商业人口及两三万赶集的流动人口,使七条狭窄的街道,甚至郊区都人满客多。要是逢集日,到处人山人海,万头攒动,摩肩接踵,道路为之堵塞,仅各地来此卖菜的手推车就有二三百辆,眉县的税局、商会都设在齐家寨”(45)。长安县的引镇,“为南山出口之冲,是入陕要隘和出陕贸易必经之道,故商务繁盛,为邑之首镇。每逢集,各地行商小贩,个体农户,各自携带土产、牲畜、农具,齐集市场,摆摊设点进行交易,服务业很红火,由日出直至燃灯时刻,购畅销旺,淡月聚集人口约千数百人,旺季可达三几万人,摩肩接踵,汗流浃背,可谓闹市,河南、山西等都有商户走来买卖。即在背集,往来客商,仍然频繁”(46)。汉中的铺镇(即南郑十八里铺)由于“东通鄂皖,西连陇蜀,为汉中水陆码头,商贾辐辏,货物山积,由紫阳贩往甘陇的茶叶由此中转,由甘陇入陕的盐驼由此上料打尖,入川之土布、棉花由此集散,使铺镇成为陕南工商重镇,“于是就有了‘百日场’,即天天有集。一般上午十时左右场洪,下午四时渐散”。由于铺镇地居商务要冲,故其商会由省直接受理,财政收入由省方派人征收,印鉴由省直接颁发,经济地位之重要反在南郑之上(47)。旬阳县之蜀河,为旬阳商务精华,有商会,住户600余,大商40余,为山货上船市场,县城内反而“商家无多”(48)。而陕北的四大名镇安边堡、瓦窑堡、镇川堡、高家堡基本上掌握着陕北的经济命脉。凡此说明,明清陕西集镇贸易的兴盛繁荣为陕西商人集散商品、长途贩运准备了最基层的市场。兹将明清陕西市镇情况列表于1.8、表1.9。(1.8表格资料来源:据《嘉庆重修一统志》卷二百二十九、二百四十七、三百四十八、二百三十六、二百四十九、二百五十材料综合而成。)(1.9表格资料来源:清代汉中、兴安两府各州、县地方志。)

明清陕西市场范围的扩大,还表现为州县市场的进一步扩大和繁荣。明代的陕西乃边关重地,屯驻军民,比之别处,常数加倍。为了加强边防建设,明政府每年由“户部送江南诸处折银十万两,河南送大布十万疋,前来凑用”(49),使陕西供应足额,金融活泼,生理殷繁,“人众不过什一,量其富厚,什居其二”(50),各州县市场的基本形势是“沂雍以东,至河毕沃野千里间,而三原为最。而汉中四川巩风犹为孔道,至凉庆甘宁之墟,丰草平野,沙苇萧条,昔为边地之利途”(51)。入清后,虽陕甘分省,陕西仍为关辅重地,土厚民殷,素称富庶。加之乾隆后屡次用兵西北,征剿蒙青新藏军旅迭兴,多赖陕西转输,朝廷对陕西经济予以重视,“部库暨各直省大营饷糈所给于斯地,捐输者源源不绝”(52)。这都为陕西商品经济和州县市场的繁荣注入了新的活力,使陕西各州府县市场扩展,购销畅旺。会城西安“城内五方杂处,商贾云集”(53);咸阳城外“渭水商贾轴轳相望”(54),城内“系水陆码头,商贾云集……各铺皆系浮居客商,货物皆自各县驼至,由此水路运往晋豫,至粮食木板,亦由西路车运而来,用舟载至下路”(55)。三原“为关中要邑,集四方商贾重赀,昏晓贸易”(56),“南关旧市廛店舍相连百余家”(57)。泾阳“系商贾云集之区……城内百货云集,商贾络绎”(58),“自道咸以来,豪商大贾群居骈凑,珍错云屯,习尚风靡,慕懋迁之美富,忘稼穑之艰难,县西北殷实小康诸户又多以商起家”(59)。朝邑“秦民皆力农,朝邑颇事贾”,至少在明朝中叶已形成“以少凌长,以贫致富,聚讼纠纷。所争者珠两,而费以不赀,愚莫甚焉”的市场纷争情形(60)。凤翔地形险阻,原田肥美,“东关街市十数里,坐贾万余家,百货亢纫”(61)。出凤翔入益门而至凤县,“凤县古道水……秦蜀商贾云集,货产富饶,此途通畅,不独唯蜀产易米,即远而云贵西藏渐次交达”(62)。由凤县上溯而略阳,“地连蜀陇,嘉陵江绕于西南,栈坝黑河环于东北,西至阶州,白马关为赴甘大路,盐茶货物驴驮人夫往来不绝”(63)。出略阳南折而达汉中“西则陆通陇蜀,东则水达鄂皖,商贾辐辏,货物山积……亦陕西第二都会,尤以东关及县十里铺为最”(64)。逾汉中顺汉水而下入安康,安康为秦头楚尾,陕南一大都会,“城外水陆通衢。舟骑络绎,城内贾商辐辏,百货云屯”(65)。浮汉江至旬阳,“旬河系水陆货物交御之所,客商辐辏人烟稠密”(66)。从旬河上溯至镇安柞水入商州,商州“三省连环,武关东塞,饶篑西裾……州东龙驹寨,为水陆要冲,商贾辐辏,舟骑络绎”(67)。自龙驹寨经商南而趋潼关,潼关三省交界,“其地商业弥盛,秦晋之货,咸来卒集……北部羊毛皮革亦多卒集于此”(68),为入陕喉吭。从潼关东归大荔、渭南,其地“道咸间商业遍及东南各省,巨富颇多,风俗奢华”(69);“富者皆弃本逐末,各以服贾起其家,蜀卓孔宛之流,甲于通省”(70)。

二、明清时期陕西的商路建设

欲要富,先修路。明清以来频繁的商品交易和物品流通必然有力推动了商路建设的发展。同时陕西作为边关重地,为确保边政军需转输,明清政府比较重视陕西的道路建设,遂使明清之际成为陕西道路交通发展较快的历史时期,并形成了与商品流通相适应的新格局。

陕西作为十三朝皇都,素来有发达的道路交通网络,自秦始皇“车同轨”以来就形成以长安为中心的官路系统。在明清以前,陕西的主要官路干线有:(1)东路干线,即由长安经潼关至洛阳的官路大道。(2)西北干线,即由长安经彬县长武至平凉通兰州直至嘉峪关的西北官道,这也是历史上的丝绸之路主干线。(3)西南干线,即由长安经凤翔南折入汉中再从南北栈道达四川的蜀官道。(4)北路干线,即由长安经郧州至肤施、榆林的北路陕绥官道。入明清后,由于边防重点在西北,为沟通政令,转输粮草,明清政府加快了西北的道路建设,在官路建设方面的新发展主要有:①明政府为了巩固西北边防,在陕西边境设四边镇戍守关防,驻兵20余万,为解决边防军的军粮转输,投资新修了从平凉府达固原(因“三边总督”驻节于此)的新驿路,以供陕西、宁夏两镇14万大军的粮草军饷,并同时修筑了从陕北皇甫川到宁夏前卫营的横贯东西边镇与长城并行的军事通道。②为了加强对西藏地方的管理,明政府不仅修筑了从拉萨至雅安的驿路,使之与川陕官道相接,成为西藏经四川入陕西赴京师的大驿路,而且对川陕冲衢的连云栈道进行改造,“缘坡岭行,有缺处,以木续之如桥然”(71),使连云栈逐渐由栈道变为石碥路,因去险就平,增加运量,使“栈道非昔也,联舆并马,足当通衢”(72)。③入清后,尽管陕甘分治,但征剿蒙藏青新的战争使清廷对陕西官道建设频频关注,特别是左宗棠经新疆修筑出阳关趋哈密达迪化、伊犁的新官道,俗称入疆北路,并与陕甘西北干线衔接,使之成为新疆与内地连接的主要孔道。④清代对秦巴山区的普遍开发,使清廷加强对陕南道路交通的整治,新辟了由汉中至兴安再入白河的新官路,使陕南官路开始连接成网。⑤为了加强对西北少数民族的控制,清政府承明治继续实行“茶马交易”的边贸政策;为了便于陕南茶叶运送,减少往返运输,清政府又开通了由凤翔经宝鸡至秦州(天水)再达巩昌府(因茶马司设巩昌)的新驿路,使陕西通往甘肃增加了新途径。明清的官道亦是运送粮食、土布、茶叶的商务之道。因此,它对促进陕西商品经济和边境贸易的发展还是起了不小的积极作用。

但是,在明清之际,陕西道路建设最主要的变化是形成了以商州武关为正道,以潼关为孔道,以朝邑大庆关为隙道的商路网络新格局。在明代以前和明代前中期,陕西与外部的商务联系主要是依靠出潼关入洛阳的东干线,当时江南的布匹、杂货经南北大运河入汴梁起旱,用骡马驮运经潼关至长安,再接西北干线运往西部各地。而从丹江水运武关龙驹寨再转赴商州的南部干线,还不具有经济上的重要意义。故《续修商志》中指出“龙驹寨虽当水旱之中,古无商税,即丹水东接襄樊,月儿潭下昔有大石横阻,故或小舟间至,水少落即滞”(73)。到隆庆后“其路渐开”,这一方面是因为“万启中,大水忽没潭石”(74),消除阻隔,使丹江货运通畅;另一方面,明代后“承平日久”,江南经济进一步繁荣,特别是作为九省通衢的汉口渐次开发为南北商业总汇,经汉水溯丹江的水运比东干线骡马驮运成本更为低廉,“襄阳由汉江溯流而上,虽经二千里而可以大船装载,需用水脚无多”(75),遂使南部干线的经济意义日益重要;龙驹寨开始成为东西商品交流的水陆码头,南来北往的商品经龙驹寨弃舟起旱,分两路运往关中,一路为经商州翻秦岭赴蓝田去险就平的西路,一路为经商洛入潼关再转运西安的北路。到明末此路的商业地位进一步提高,逐渐呈现出取代潼关成为商路主干线的趋势。明末徐霞客在其《游记》中指出“龙驹寨,寨东去武关九十里,西向商州,即陕省简道,马骡商货,不让潼关道中”(76)。一个“不让潼关道中”说明明末清初该路与潼关道已具有同等重要的经济地位。入清后,由于秦巴山区的经济渐次开发,大量山货待装船南送以及南北商品交流的繁重,而丹江险滩严重碍航,乾隆十三年(1748年),商州知州许维汉主持重点疏通龙驹寨到竹林关航道,计疏通险滩29处,费时3年,用银400两,使丹江水运畅通,过载量增加(77)。乾隆十年(1745年)陕西巡抚陈宏谋捐银2000两翻修了从蓝田至商州300余里的盘山碥路,“凿山煅石,碎成大道驮桥通行,商旅往来如炽,呼曰‘陈公路”’(78),遂使龙驹寨至西安的南路商运成为陕西与外界联系的主干线,“同光时益臻繁盛”(79),其商务地位跃居潼关道之上,至道光三十年(1850年)“厘金岁额曾达银15万两,居全陕之冠”(80)。

随龙驹寨丹江水运的日臻繁兴,潼关道的商务地位虽有所降低,但仍是陕西与中原经济联系的重要孔道,特别是山西运往河南的潞盐,由潼关用骡驮运或人力肩挑经洛南运至龙驹寨然后装船运往河南淅川一带,使潼关商道与南部商路联络成网,相互促进。由于潼关商务兴盛,使其从原来单纯的军事重镇逐渐成为入陕商品过载集散之所,清廷遂于雍正四年在潼关卫的基础上,扩境设县,任官治事,也从一个侧面反映了潼关商道经济地位的增强。

地处大荔县东30里的大庆关,为古浦津关,隔黄河与山西蒲州相峙,为山西商人“赴泾阳三原通徽之途”(81),自古为山西货物入陕要津。明正德年间“设课局于关东即黄河西岸”(82),稽征过境商税。入清后,繁盛不减,“风物佳美,居民至三千七百余家,大都殷富”(83),后又发展到“朝邑大庆关……万余家,皆习商贾”(84)的繁盛局面,使之成为秦晋商品流通的又一重要商业支路。这都说明,从明清起,陕西开始形成以龙驹寨南部商路为主,以潼关商道、大庆关商道为辅的商路网络新格局。康熙三十八年(1699年)户部确议“嗣后凡货物皆由潼关及南路之龙驹寨东路之大庆关出入”(85),便是这一商路新格局形成的标志。

三、明清时期陕西的市场网络结构

明清以来陕西商品经济的发展、集市贸易以及州县市场的扩大、商路建设的新发展,为陕西市场网络结构的形成准备了基础和条件。使陕西在明清之际形成以泾阳、三原为中心,以龙驹寨、凤翔为横坐标,以延安、汉中为纵坐标并联系各州县市场、集镇贸易的市场网络结构。

泾阳为陕西壮县,有素称发达的农业资源,“峨仲耸于北,泾水环其南……平畴旷野,村落相连,有河渠之饶,有岩寨之险,而青北一带尤为膏壤,每夏秋间,烟塍云垄,禾麦盈阡”(86),农业经济的发展为泾阳成为陕西省经济中心奠定了雄厚的物质基础。且“政繁而道冲”(87),水陆交通发达,南有泾河穿境而过,上溯可达长武彬州直入甘肃平凉,有舟楫之便;东南经高陵、渭南直通潼关、蒲津,使东西货物沿渭河北岸运至城邑而不必途经西安,亦可避免渭河暴涨所造成的交通阻隔;北有富平之路,可通耀县、同官,连接延绥;西有礼泉之路,直趋凉甘,使泾阳成为陕西省交通要冲。加之泾阳有水泽之利,泾河之水熟泡皮张,逾格轻软,所用井水味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊,昔经多人移地试验,皆不成功,故今仍在泾阳。这些天时地利的便利条件,使泾阳在明清之际的数百年间始终是陕西的经济中心,烟茶总汇。由甘宁运来的皮货需在此借泾水熟皮硝制,由湖汉输入的茶叶需在此炒制压砖,中西流转的标银需在此汇划解散,使泾阳“唯系商贾云集之区”(88),“湖茶、兰烟、甘宁皮货廛集之地,成为沟通南北货物装制转运之枢纽”(89)。城内“百货云集,商贾络绎”“商贾四集,肆店连衢”(90),“富商大贾,群聚辐辏,珍错云屯,慕懋迁之美富,忘稼穑之艰难”(91),“官茶进关运至茶店,另行检做转运西行,检茶之人亦有万余人,各行店背厢负债,闲人亦多至数千”(92),“关陇一大都会也”(93)。城外楼阁参差,川原秀错,数百年间一直呈现着“过客如云集,佳人抬翠来,有村尽竹树,无处非楼台”(94)的锦绣繁华景象。

三原与泾阳毗连,同为关中要邑,“为渭北各地贸易总汇之区,食货充积,交通甚便”(95)。城南有渭水“每年运来山西之铁器甚多”(96),城北有泾水“可供沿岸各都市之盐铁石炭,县城之中有来自西方之清河横贯东流”(97)。又地处关中交通要道,西衔凤汉,东接潼商,北通延绥,为中西部货物集散之地,转运四时不绝,西北药材,羊毛经洵化、旬邑或由彬县永寿运至原邑,再加工炮制,运销各地;东南之布匹经潼关装船或由龙驹寨驮运至原邑,然后改卷染色再分销甘陇各地,使三原长期以来成为陕西药、布总汇和金融中心。明代已是“市店充盈,货物辐辏,不减肩摩杀击之风”(98),人称龙镇小长安。城内市廛稠密,计有米麦市、驴马市、猪羊市、丝市、布花市、盐枣市、铁器市、手帕市、纸市、板木市、果子市、菜市、柴炭市。市内“多盐笑高赀贾人,阛闾骈坒,果布之辏,鲜马怒车者,相望太仓”(99)。明末清初,三原商务曾有短暂萧条,缘因清廷在三原对入关货物复设重税,使三原“商贾绝踪,廛市萧条……原民有田者不得藉交易以输赋,无田不得藉商举火以赡生”(100)。康熙三十八年(1699年)知县李瀛甫请为裁撤,户部奉旨革除,遂使三原商务得到恢复,逐日兴旺,成为与泾阳并驾齐驱的陕西经贸中心。形成全省商贸以三原、泾阳马首是瞻的中心市场网络结构。有县志记载:“荔境,回乱之先,闾阖富庶,街市流通银两每辆易钱多则一千二三百,少则一千有其。然价之涨落,率视泾三为标准,以该处地当秦陇商贸孔道,富商大贾皆屯聚于泾阳一带,荔邑钱庄生理多随之为升降”(101)。从而使三原县城内南关“旧市廛店舍相边连百余家”(102),“集四方商贾重赀,昏晓贸易”(103),“南城之东半部自北极宫至东渠岸街一带,满目尽为药材店”(104)。在城外“许多乡镇都是商业中心,例如县东的林堡、县西的秦堡、县南的张村、县北的线马堡,商业都很发达。此外由北门到泾阳的鲁桥一带,沿途各村市场亦相当发达”(105)。同时三原为陕陇大宗商品过载集散中心,故金融活跃,药材“一年买卖总额为二十万两之谱”(106),布匹“每年所运达千万元之谱”(107),每年由陇青押解三原总店的“标银”盈千累万,使三原就是近代也“每年布匹、茶叶、药材、粮食及银钱之买卖,其数多在二千万元以上”(108),故时人有“宁要三原,不要长安”之语,充分表现了古代社会城市政治与乡村经济分离的二元化社会经济模式。由于三原数百年处于“四方任辇车牛,实绾其口,益三秦大都会也”(109)的商贸中心地位,致使“富商大贾,履厚席丰,甚至践曳绫绮,狼藉膏粱”(110),长期保持着“高城相对出,流水在中涌。货泉采宇内,风物似江南”(111)的经济优势。

商州龙驹寨“水趋襄汉,陆入关辅,南北辐辏”(112),为陕西商务水旱码头。龙驹寨商业之繁盛原因有三。其一,陕南经济的渐次开发为龙驹寨的崛起准备了物质基础。明代中叶,余子俊督陕期间,陕南经济曾有一短暂的开发时期。进入清代后,实行“迁海令”,沿海居民向内地回缩,“湖广填陕西”使秦巴老林进入全面开发,“商(州)全盛之时,穷谷深山,皆闻鸡犬,老岩绝壁,亦长菽麦,高高下下,人尽务农……亦有丝蚕蜡虫,椒桃漆药,诸蓄百产”(113),商州经济的起飞使龙驹寨商务兴盛有充足的物质保证。其次,为确保边疆安宁,明政府所实行的“茶马交易”、“布马交易”政策,使湖南茶叶、江南标布大量流向陕西。而商州连接襄汉,溯丹江入汉水达长江水运成为快捷价廉的“黄金通道”,万启中又因阻绝丹江的月儿潭巨石为大水淹没,丹江水运畅通无阻,为龙驹寨商务的兴起准备了社会历史条件。其三,清政府的薄赋招徕政策为龙驹寨商务兴盛提供了有利的经济条件。龙驹寨商务初兴后,豪右牙侩争为利薮,改“任客投主”为“收客为牙”并勒取行用,“其输于官者六十金增殖为百,以代两关商税”,致使众商贾望津隘落胆,赴关市若蹈火。后在众商告议下,被陕督毕沅豁免,知府梁某又勒石为令,申允任客投牙,从轻征税(114)。康熙三十二年又议定“东南货物……水路至龙驹寨征税,此西安一府水陆之总汇也,过此则任商所任,无复再征”(115)。所有这些条件使龙驹寨商务自明代后期渐有起色,“万历天启中为极盛”(116)。明时“龙驹一寨,康衡数里,巨屋千家,鸡鸣多未寝之人,午夜有可求之市,是以百艇联樯,千蹄接踵,熙熙攘攘”(117)。入清后官府为确保商路畅通,用力极勤,浚河道,修山路,整税司,遂使龙驹寨商务“自乾隆复至同光时益臻繁盛”(118)。丹江两岸设有河街之商业码头,车水马龙,商贾云集,有10大会馆、18家骡马店和12家过载行以及十余家银钱铺,嘉庆二年又修建船帮会馆——明王宫,专主船运,而陆运则“每日有千匹骡马出入”(119),使龙驹寨成为“河岸帆樯林立,脚子班往来如织,西北两路驮骡每日络绎不绝,街衢熙攘,极形肩摩鸡鸣未寝其常事也”(120)的小都会焉,有“小武汉”的美誉。如当时商州民谣所云“丹江河行木船下通武汉,脚子班运货物前呼后喊,油盐行过载行货堆如山,大街市商店内百货绸缎。骡马帮分两路日夜不断,通西安达甘肃北出潼关,龙驹寨自古来水陆方便,被誉为‘小武汉’名不虚传”(121)。

如果说龙驹寨为东南货物入关码头,那么凤翔、汉中则为陕西货物出关码头。凤翔府地处甘川交通要道,“陇关阻其西,益门扼其南”,地形险阻,田原肥美,“一年丰收可足两年之用,犹称省西乐土”(122),自古为关中物资集散转输之地。甘川物资由此分流,走甘陇则由宝鸡达秦州(天水)直趋皋兰(兰州),下四川则由宝鸡入益门穿北栈道达于汉中,成为内地著名码头之一,有“关西都会”之称。加之县北灵台杜阳等地畜牧业发达,犯霜露逐水草善养驴骡,为凤翔驮运转输提供了物质条件,故自明清以来商业贸易发达,县城东关“街市十数里,坐贾万余家,百货充盈”(123),筑有“山陕河南会馆”,又名“敬诚会馆”专事商贸融通。咸丰九年《凤翔重修天圣观碑》载,时县境商号捐资者346家,另加城关盐行、清酒行、篓行等捐资者总计500余户,当时仅城关有肉铺10余家,日销猪、羊肉数千斤,商民中有“日销三十猪,百羊百石粮”之说,足见商业之繁荣(124)。而在凤翔诸商行中,运输业尤为昌盛,咸丰五年仅过载行就在20家以上,四时运转不停,“驴骡常以大队相往来,多则二十头以上”(125),最盛时发往秦州的“运货骡马年约七八千头”(126)。由于交易以现货为主,“标期”终一结算,故凤翔银钱业发达,“独有一种白银市场,地址在城内准提庵,人称‘准提庵银子市’。每天清早开市,上午九十点散市,交易者多为各商号经理或东家,还有来自岐山、眉县、宝鸡等地的商人和专事倒卖白银者。交易由经纪人主持,以钱换银或以银换钱。交易凭信用账册,做买空卖空的‘干盘生意’。到‘标期’日,月终结算。日交易白银五六万两”(127),从而使凤翔以“银凤翔”而扬其名。

汉中为秦蜀交通要冲,物产丰盈,鱼米之乡,阡陌相属,财货充裕,为陕陇货物分流蜀湖转运之地。汉中历史上与关中联系紧密,除出凤翔入大散关的金牛道外,尚有捷径三途:东曰子午道,自洋县东北之午口北越秦岭,而达子口;中曰党骆道,自洋县之党口达周至之骆谷口;西曰褒斜道,自汉中达眉县之斜峪。又有人蜀之道二:一曰米仓道,由南郑经米仓山达四川巴中,一日阴平道,自勉县经略阳至甘肃武都而达四川江油,故汉中扼陕蜀要隘,又控汉江上游,水运货物入襄汉湖广。因此,客商云集,货物堆存最多,系龙驹寨外陕西第二大水旱码头。“明末之际……汉中已为商业转折重地,沿江帆幅逐渐云集,过街楼即系屯积货物之地,设有货栈多处,并有营业店铺,为往来船商相互交易之市场”(128),“码头倚江傍水,定名‘兴隆街’,东至过街楼,约一公里,店铺俱全”,“每日欸乃声,水浪的船声,码头熙来攘往声,与渡口竞渡之声相酬答,呈现热闹无比的局面”(129)。到清末“每年输出额为10万余两”(130)。由此可见,陕西自明清以来形成的以泾阳、三原为中心市场,以龙驹寨、凤翔、汉中为次级市场的网络结构,为以贩运贸易为主的陕西商帮的产生准备了物质条件。

① 元稹:《元氏长庆集》卷三十三。

② 《皇朝经世文编》卷五十一,《户政》。

③ 《参廖子诗集》卷一。

④ 乾隆《富平县志》卷二。

⑤ 武之望:《广阳镇新市碑记》,见《临潼县志》,上海人民出版社1991年版,第164页。

⑥ 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》。

⑦ 《陕行汇刊》第8卷,第2期。

⑧ 三原县志办:《三原工商行政管理志》油印本。参见李刚、郑中伟:《明清时期陕西庙会经济初探》,载《西北大学学报》1998年第4期。

⑨ 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第20页。

⑩ 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第21页。

(11) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第22页。

(12) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第22页。

(13) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第23页。

(14) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第23页。

(15) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第23页。

(16) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第24页。

(17) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第24页。

(18) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第25页。

(19) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第25页。

(20) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第26页。

(21) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第27页。

(22) 民国《续修陕西通志稿》卷一百九十八,《岁时》,第30页。

(23) 渭南县志编辑委员会:《渭南县志》,三秦出版社1987年版,第313—314页。

(24) 雍正《渭南县志》卷八,《舆地》。

(25) 光绪《新续渭南县志》卷一,第11页。

(26) 《嘉庆一统志》卷二百二十九,第2页。

(27) 户县文史资料编辑委员会:《户县文史资料》第4辑,第8页。

(28) 三原县商业局:《三原县商业志》油印本,第7页。

(29) 李天受:《来紫堂集》卷一,第25页。

(30) 《嘉庆一统志》卷二百二十九,第4页。

(31) 光绪《新续渭南县志》卷十,《艺文志》。

(32) 白寿彝:《回民起义》第四册,神州国光社1952年版,第217—218页。

(33) 《嘉庆一统志》卷二百四十七,第9页。

(34) 《嘉庆一统志》卷二百四十七,第9页。

(35) 《嘉庆一统志》卷二百三十四,第9页。

(36) 《嘉庆一统志》卷二百三十四,第9页。

(37) 徐志祯:《解放鲁桥镇侧记》,见《三原文史资料》第23辑,第33页。

(38) 钱英男:《墟圩之初步研究》,见《中农月刊》第7卷,第3期。

(39) 屈复:《弱水集》卷一,乾隆二十九年刻本,第5页。

(40) 《陕行汇刊》第1卷,第184页。

(41) 《陕行汇刊》第1卷,第39页。

(42) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第189页。

(43) 周至县志编辑委员会:《周至县志》,三秦出版社1993年版,第4页。

(44) 乾隆《白水县志》卷二,《建置志》。

(45) 韦明焕:《出山码头齐家寨》,见《眉县文史资料》第3辑,第110页。

(46) 姚文光:《辛亥前后的引镇商业》,见《长安县文史资料》第5辑,第67页。

(47) 张作华:《铺镇工商业概况》,见《汉中市文史资料》第6辑,第43页。

(48) 《陕行汇刊》第3卷,第6页。

(49) 陈子龙等辑:《明经世文编》卷四十三,中华书局1962年版,第33页。

(50) 张瀚:《松窗梦语》卷二,上海古籍出版社1986年版。

(51) 张瀚:《松窗梦语》卷二,上海古籍出版社1986年版。

(52) 光绪《富平县志》卷十,《兵事》。

(53) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第4页。

(54) 宣统《泾阳县志》卷十五,《列传四》。

(55) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第4—5页。

(56) 乾隆《三原县志》卷二十。

(57) 光绪《三原县新志》卷二。

(58) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第12页。

(59) 宣统《重修泾阳县志》卷八。

(60) 胡朴安:《中华全国风俗志》(上),河北人民出版社1986年版,第211页。

(61) 白寿彝:《回民起义》第四册,神州国光社1952年版,第220页。

(62) 光绪《新修凤县志》卷一。

(63) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第58页。

(64) 民国《续修南郑县志》卷3,《政治志》。

(65) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第59页。

(66) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第63页。

(67) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第18页。

(68) 《西京工商日报》,1936年2月19日。

(69) 《大荔乡土志》,第16页。

(70) 光绪《同州府续志》卷九,《风俗》。

(71) 顾祖禹:《读史方舆纪要》卷五十六。

(72) 王士性《广士绎》卷五。

(73) 康熙《续修商志》卷四,《杂税》。

(74) 康熙《续修商志》卷四,《杂税》。

(75) 民国《续修商志稿》卷八,《交通》。

(76) 徐弘祖:《徐霞客游记》,卷一(下),《游太华山记》。

(77) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第13页。

(78) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(79) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(80) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第54页。

(81) 光绪《新续渭南县志》卷十,《艺文志》。

(82) 正德《朝邑县志》卷一。

(83) 乾隆《朝邑县志》卷一。

(84) 韩邦奇:《韩苑洛集》卷六,上海古籍出版社1993年版,第30页。

(85) 光绪《三原县新志》卷三,《建置》。

(86) 《古今图书集成·职方典》,卷四百九十。

(87) 民国《续修陕西通志稿》卷四十五。

(88) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第12页。

(89) 泾阳县商业局:《泾阳商业志》油印本,第19页。

(90) 乾隆《泾阳县志》卷十三。

(91) 宣统《重修泾阳县志》卷八,《实业》。

(92) 卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第13页。

(93) 刘光贲:《烟霞草堂文集》卷三,第30页。

(94) 屈复:《弱水集》卷六,第41页“《泾阳县》”。

(95) 光绪《三原乡土志》,第10页。

(96) 刘安国:《陕西交通挈要》(下),民国七年(1918年)苏州刊本,第17页。

(97) 刘安国:《陕西交通挈要》(下),民国七年(1918年)苏州刊本,第10页。

(98) 成化《重修三原县志》卷二。

(99) 温纯:《关中温氏征徽集》,见《关中丛书》,陕西通志馆铅印本。

(100) 光绪《三原县新志》卷三。

(101) 《续修大荔县旧志存稿》卷四,《钱法》。

(102) 光绪《三原县新志》卷二。

(103) 光绪《三原县新志》卷二。

(104) 刘安国:《陕西交通挈要》,民国七年(1918年)苏州刊本,第17页。

(105) 马长寿:《陕西回民起义历史调查记录》,陕西人民出版社1993年版,第239页。

(106) 刘安国:《陕西交通挈要》,民国七年(1918年)苏州刊本,第117页。

(107) 民国二十二年实业部编:《陕西实业考察》,第427页。

(108) 刘迈:《西安围城诗注》,陕西人民出版社1992年版,第29页。

(109) 温纯:《关中温氏征徽集》,见《关中丛书》,陕西通志馆铅印本。

(110) 光绪《三原县新志》卷四。

(111) 屈复:《弱水集》卷六,“三原县”。

(112) 《嘉庆一统志》卷二百二十九。

(113) 康熙《续修商志》卷四,《食货》。

(114) 康熙《续修商志》卷二,《建置》。

(115) 光绪《三原县新志》卷三。

(116) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(117) 康熙《续修商志》卷四,《杂税》。

(118) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(119) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第222页。

(120) 民国《续修商县志稿》卷八,《交通》。

(121) 丹凤县志编辑委员会:《丹凤县志》,陕西人民出版社1994年版,第774页,《民谣》。

(122) 光绪《凤翔乡土志》,第21页。

(123) 白寿彝:《回民起义》第四册,神州国光社1952年版,第220页。

(124) 凤翔县志编辑委员会:《凤翔县志》,陕西人民出版社1991年版,第497页。

(125) 刘安国:《陕西交通挈要》(上),民国七年(1918年)苏州刊本,第66页。

(126) 民国《天水县志》卷八,第21页。

(127) 凤翔县志编辑委员会:《凤翔县志》,陕西人民出版社1991年版,第498页。

(128) 李于一:《汉江水运和兴隆街的盛衰》,见《汉中文史资料》第6辑,第40页。

(129) 李于一:《汉江水运和兴隆街的盛衰》,见《汉中文史资料》第6辑,第40页。

(130) 刘安国:《陕西交通挈要》上卷,民国七年(1918年)苏州刊本,第68页。