参考文献

沧桑篇 古道探秘:风门子与蟒石湾

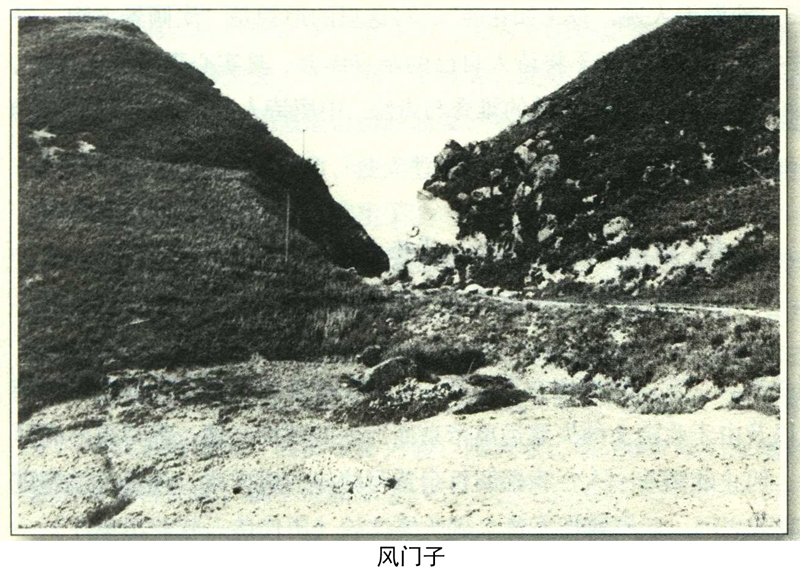

走出七盘岭便看见两山对峙,中间宽仅数丈,千山万壑之气到此尽归一处。这里就是有名的风门子所在地。风虽起于青萍之末,无形无影,然而到此风石相激,常发出如鬼哭神嚎之声。无风时,如细雨润露尚瑟瑟作响,风突然袭来之时,狂飙顿起,这里如波涛夜惊,又如千军万马,金戈相搏,金鼓齐鸣,正如欧阳修《秋声赋》中描写的:

此秋声也……其色惨淡,烟扉云敛;……其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故为声也,凄凄切切,呼号奋发。草拂之而色变,木遭之而叶脱;其所以催败零落者,乃一气之余烈。夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行为金;是谓天地之义气,常从肃杀而为心。

问及当地村民,说“风门子一年一场风,即从正月初一刮到腊月三十”。虽然言过其实,然而,风门子多风,却是不争的事实。急冲冲走过风门子,跨入蟒石湾,登上了青泥岭(即峣岭)岭巅,此时已是夕阳西下,晚霞将峣岭染成了一个金色的世界。高的乔木、低的灌木、枫树、柿树、杨树、柳树、毛栗树、椿树、核桃树等,数不尽道不清的树叶,全都吐金现红。有的树金黄一片,太阳下像金箔一样的晃眼,由于高低错落相掺相扶,便现出了明明幽幽的美;有的地方红绿相间,是针叶林和阔叶林交汇在一处;有的地方红得耀眼,像燃烧着的火焰。山顶极尽处,则是无尽的火烧云或朵朵晚霞了。红叶、金叶、橘色叶、茶色叶、墨绿色,色彩斑斓,在山顶逶迤开去,漫漫无边。“秋声跋扈土垣东,促迫村庄万树红”。大自然神工鬼斧之力,将自然界最美丽的景色捧给了人类。“仁者乐山,智者乐水“,站在岭脊上苍穹下,顿觉天地豁然开朗,极目眺望,千山含黛,万岭生烟,辋水犹如一条白练,飘落在青翠的峡谷中。峣岭一身霸气,更显出高峻突兀,周围小山服服帖帖地匍匐于峣岭脚下。“绝顶急盘上,众山皆下视。下视千万峰,峰头如浪起。”诗人白居易对青泥岭的描写,确为入木三分。这里山峦重叠,林壑优美,空寥寂静,渺无人烟吗,扫尽了万丈红尘的喧嚣,留下的是纤尘不染的清幽、恬静和与世隔绝的佛家入定状态,更让人赢得一份返朴皈真的愉悦,领略到田野牧歌式的淡雅。到此你会发现,生活的风景像阳光一样的饱满。到此,你会得到一种意想不到的乐趣。

眼前,这条横亘于峣岭之巅,东西贯穿如奔蛇迅蟒般的蓝关古道,这条龙脉上的峣岭路,正是古道中最为险峻的险隘之一。据清罗秀书史料中记载:“终南山一带泉水极多,故草木秀茂,到处皆千章大树……尝考历代志史,知行人常在林峦中去”。当时植被丰茂,秦岭北麓基本上是一片绿海世界。后来由于秦岭上的天然林历史上多次遭受到大破坏,造成森林锐减,山体裸露。然而在大唐时,这里的自然植被生态环境仍然十分优美,清丽翠秀更胜优于明清之时。当时这里古树参天,藤蔓灌林丛生,“苍苍留虎迹,碧树障碧流”。但是由于山深林莽,人烟稀少,野兽经常出没,这段路常常被行人旅客称为黄泉险路。因此,唐代诗人到此无不心悸神驰情感勃发,而讴歌出大量的诗词来。他们称写这里的危崖是“目眩手足掉,不敢低头看”,写险峰是“岌岌三面峰,峰尖刀剑攒”,写这里的巨石“冷滑无人迹,苔花如花笺”,写这里的地貌是“崖倾景方晦,谷转川如掌”。这些信手拈来的诗句,无不将诗人自己的亲身体会、真实心理跃然于纸上,充满着悲凉与凄楚,同时也写出了峣岭古道的雄秀与奇险。中唐诗人欧阳詹的《题秦岭》诗云:

南下斯须隔帝乡,北行一步掩南方。

悠悠烟景两边意,蜀客秦人各断肠。

唐代官场的怪圈是重视京官而轻视地方官的任用。而在这首诗中诗人将登峣岭艰难行程的别离的痛苦,以及由于政治上的失意远离帝京而产生的郁抑心情,都写得淋漓尽致。其实怨忧不平者,何止欧阳詹一人?我翻阅百余首写峣岭的唐宋诗,凡登古道谪宦行役之行,几乎全为凄苦之词。蓝田籍作家曹永斌所编注的《历代诗人咏蓝田集注》一书,集中收录400余篇诗作,不管是韩偓的《早发蓝关》,还是吴融的《登七盘岭二首》、中唐诗人陆畅的《出蓝关寄董使君》、裴夷直的《上下七盘》二首;司空曙的《望商山路》等,尽都是伤感凄凉之作。感谢这些大师们的如椽大笔,给我们留下了绚丽的文学瑰宝。这里重点介绍的是唐代诗人皮日休的《蓝田关铭并序》,它更是一篇描述蓝关古道雄险神奇四言律诗的上乘之作。如果说李白并没有真正地走过蜀道,而写出了《蜀道难》这篇名满天下的宏文,那么皮日休真正是亦步亦趋像青藏路上的朝圣者,亲身走完了古道。说到这些常常使我想起“细雨骑驴入剑门”的杜甫、游遍天下名山大川的徐霞客,他们的精神世界实在伟大,令人油然而产生出敬仰之情来。

六年,皮子副诸侯贡士之荐入京,程至蓝关,睹山形关势,回抱于天,秀欲染眸,危将惊鬼。噫!将造物者心是而加力耶?不然者,何壮观若斯之盛也?《易》曰“王公设险以守其国”,信矣哉!若为天下之枢机,万世之阃*(外门内域)者,非兹关而莫守也。因陈其规,是为《蓝田关铭》曰:

天辅唐业,地造唐关。千岩作锁,万嶂为栓。

难图其形,莫状其秀。双扉未开,天地如斗。

轧然昼启,如流如济。似画秦国,铺于马底。

不可侵,惟王之心。矧夫兹关,独可规临。

诗的一开头,就将人们镇住了,其后由浅入深,由远至近,不断抒发诗人的联想与感情,将蓝关的险与秀描状得无以复加。诗人还形象地对比了关门闭开的不同景象,令人如临其境。皮日休认为天造蓝关就是为了辅佐唐室帝业的见解,也不足为奇了。峣岭上的小三关即鸡头关、六郎关、窄坡关,此处不远就是六郎关,这些都是古道上蓝田段的险隘,皮日休的灵感是否由此而发,不得而知,但是蓝关道的雄奇与神奇,这里烟云林莽高峰深壑的万千气象,使无数诗人才气顿生。“既随物以婉转,亦于心而徘徊”,一首首好诗也就自然而然地产生了。

其实蓝关(即峣关)故址原在商州市以北,今牧护关的秦岭峰巅,秦汉时称峣关,直到北魏西魏时,一直是武关道上关中通向南阳等地的要隘。公元前207年,刘邦破武关入关中,秦三世子婴遣将守峣关,刘邦绕峣关逾篑山大破秦军于蓝田县南。北周武成元年(559年)移置青泥故城(今蓝田县城)南20里峣山,改名青泥关;建德二年(573年)又改名蓝田关,因蓝田县为名;隋大业二年(605年)又徙还旧址。皮日休看到的蓝田关是否在此,就不得而知了。

关隘的迁徙变化,使无数文人墨客感物抒怀留下了更多的诗篇,这也正是文学史上的一件幸事。

峣岭古道上,风门子以西,就是一个名蟒石湾的村庄,这个名蟒石湾村落的由来,又与古道上发生的神奇的传说故事密切地联系在一起。传说很久以前,村南的山沟中有一条修炼了百年的白蟒蛇,平日昼伏夜出袭击行人,饥饿时白天亦袭击路人,并将行人生吞活剥,使行旅之人闻之无不心惊胆颤。然而,此处又是蓝关道的必经之路,尽管路人惊恐万状,但又别无选择,还得行经这段死亡之路。因此,行旅之人日夜煎熬,期盼着有朝一日英雄出现,斩灭妖蛇为民除害。传说沛公刘邦从彭城誓师后,由武关道进兵而攻秦。兵行到峣岭之上,被一条白色大蟒拦住去路。刘邦大怒,挥剑怒斩白蟒蛇,将妖蛇砍为数段,血光溅处,天地动容。此后,这里再无蟒蛇出现。而此处仅留下了刘邦斩蛇后血迹斑斑的试刀石、形如蟒头的斩蟒石。后来,村民为了铭记刘邦的功德,将这个村子取名蟒石湾。中华民族是一个崇拜英雄的民族,刘邦斩蛇无疑是一个民族英雄情结的再现。据司马迁《史记》中载,刘邦斩蛇其实全国仅芒砀山一处,而后来全国各地到处都有刘邦斩蛇的传奇故事,可见一个民族的图腾中,不管是炼石补天的女娲,还是三过家门而不入治水十三年的大禹,他们都是早期人类最为理想最受崇拜超自然而存在的英雄。而汉高祖刘邦作为汉王朝的开国皇帝,自然而然地是一位不凡的英雄了。刘邦灭秦败楚以后,他以一种无与伦比的自豪感与自信心,在各个领域横扫一切,标新立异,中华民族文化的深层结构中都与深邃的汉文化结下了不解之缘。这位无视礼教、崇尚豪放、英雄加流氓式的皇帝,所创立的民族精神实在不凡。“汉有天下,历数无疆”,“汉官威仪”,“大汉无声”,由是,汉名汉声远播,汉字、汉语学、汉书、汉印、汉瓦、汉隶、汉赋、汉风、汉俗皆蓬勃发展,形成了璀璨的华夏文明,成为民族精神凝聚力的标志。刘邦与他的后裔,实在是功不可没。走过蟒石湾,转过几座山头,六郎关遥遥在望,这就是传说中宋代六郎杨延昭屯兵设防的关隘。此时夕阳已接近了那迷人的地平线,暮影重重、山形迷蒙,云树隐形,而此时晚霞余晖仿佛又一次将我们带进了那静穆久远的年代,仿佛那立于六郎关上的飘扬的杨字帅旗,正在苍茫的乱云下猎猎翻卷,正跨越时空地迎接着我们来自21世纪的游子。我怀着急切的心情,飞步急行,在暮霭中走进雄关险隘六郎关,决定翌日凌晨再认真地解读六郎关,当夜便住宿在村中村民的家中。

此秋声也……其色惨淡,烟扉云敛;……其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故为声也,凄凄切切,呼号奋发。草拂之而色变,木遭之而叶脱;其所以催败零落者,乃一气之余烈。夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行为金;是谓天地之义气,常从肃杀而为心。

问及当地村民,说“风门子一年一场风,即从正月初一刮到腊月三十”。虽然言过其实,然而,风门子多风,却是不争的事实。急冲冲走过风门子,跨入蟒石湾,登上了青泥岭(即峣岭)岭巅,此时已是夕阳西下,晚霞将峣岭染成了一个金色的世界。高的乔木、低的灌木、枫树、柿树、杨树、柳树、毛栗树、椿树、核桃树等,数不尽道不清的树叶,全都吐金现红。有的树金黄一片,太阳下像金箔一样的晃眼,由于高低错落相掺相扶,便现出了明明幽幽的美;有的地方红绿相间,是针叶林和阔叶林交汇在一处;有的地方红得耀眼,像燃烧着的火焰。山顶极尽处,则是无尽的火烧云或朵朵晚霞了。红叶、金叶、橘色叶、茶色叶、墨绿色,色彩斑斓,在山顶逶迤开去,漫漫无边。“秋声跋扈土垣东,促迫村庄万树红”。大自然神工鬼斧之力,将自然界最美丽的景色捧给了人类。“仁者乐山,智者乐水“,站在岭脊上苍穹下,顿觉天地豁然开朗,极目眺望,千山含黛,万岭生烟,辋水犹如一条白练,飘落在青翠的峡谷中。峣岭一身霸气,更显出高峻突兀,周围小山服服帖帖地匍匐于峣岭脚下。“绝顶急盘上,众山皆下视。下视千万峰,峰头如浪起。”诗人白居易对青泥岭的描写,确为入木三分。这里山峦重叠,林壑优美,空寥寂静,渺无人烟吗,扫尽了万丈红尘的喧嚣,留下的是纤尘不染的清幽、恬静和与世隔绝的佛家入定状态,更让人赢得一份返朴皈真的愉悦,领略到田野牧歌式的淡雅。到此你会发现,生活的风景像阳光一样的饱满。到此,你会得到一种意想不到的乐趣。

眼前,这条横亘于峣岭之巅,东西贯穿如奔蛇迅蟒般的蓝关古道,这条龙脉上的峣岭路,正是古道中最为险峻的险隘之一。据清罗秀书史料中记载:“终南山一带泉水极多,故草木秀茂,到处皆千章大树……尝考历代志史,知行人常在林峦中去”。当时植被丰茂,秦岭北麓基本上是一片绿海世界。后来由于秦岭上的天然林历史上多次遭受到大破坏,造成森林锐减,山体裸露。然而在大唐时,这里的自然植被生态环境仍然十分优美,清丽翠秀更胜优于明清之时。当时这里古树参天,藤蔓灌林丛生,“苍苍留虎迹,碧树障碧流”。但是由于山深林莽,人烟稀少,野兽经常出没,这段路常常被行人旅客称为黄泉险路。因此,唐代诗人到此无不心悸神驰情感勃发,而讴歌出大量的诗词来。他们称写这里的危崖是“目眩手足掉,不敢低头看”,写险峰是“岌岌三面峰,峰尖刀剑攒”,写这里的巨石“冷滑无人迹,苔花如花笺”,写这里的地貌是“崖倾景方晦,谷转川如掌”。这些信手拈来的诗句,无不将诗人自己的亲身体会、真实心理跃然于纸上,充满着悲凉与凄楚,同时也写出了峣岭古道的雄秀与奇险。中唐诗人欧阳詹的《题秦岭》诗云:

南下斯须隔帝乡,北行一步掩南方。

悠悠烟景两边意,蜀客秦人各断肠。

唐代官场的怪圈是重视京官而轻视地方官的任用。而在这首诗中诗人将登峣岭艰难行程的别离的痛苦,以及由于政治上的失意远离帝京而产生的郁抑心情,都写得淋漓尽致。其实怨忧不平者,何止欧阳詹一人?我翻阅百余首写峣岭的唐宋诗,凡登古道谪宦行役之行,几乎全为凄苦之词。蓝田籍作家曹永斌所编注的《历代诗人咏蓝田集注》一书,集中收录400余篇诗作,不管是韩偓的《早发蓝关》,还是吴融的《登七盘岭二首》、中唐诗人陆畅的《出蓝关寄董使君》、裴夷直的《上下七盘》二首;司空曙的《望商山路》等,尽都是伤感凄凉之作。感谢这些大师们的如椽大笔,给我们留下了绚丽的文学瑰宝。这里重点介绍的是唐代诗人皮日休的《蓝田关铭并序》,它更是一篇描述蓝关古道雄险神奇四言律诗的上乘之作。如果说李白并没有真正地走过蜀道,而写出了《蜀道难》这篇名满天下的宏文,那么皮日休真正是亦步亦趋像青藏路上的朝圣者,亲身走完了古道。说到这些常常使我想起“细雨骑驴入剑门”的杜甫、游遍天下名山大川的徐霞客,他们的精神世界实在伟大,令人油然而产生出敬仰之情来。

六年,皮子副诸侯贡士之荐入京,程至蓝关,睹山形关势,回抱于天,秀欲染眸,危将惊鬼。噫!将造物者心是而加力耶?不然者,何壮观若斯之盛也?《易》曰“王公设险以守其国”,信矣哉!若为天下之枢机,万世之阃*(外门内域)者,非兹关而莫守也。因陈其规,是为《蓝田关铭》曰:

天辅唐业,地造唐关。千岩作锁,万嶂为栓。

难图其形,莫状其秀。双扉未开,天地如斗。

轧然昼启,如流如济。似画秦国,铺于马底。

不可侵,惟王之心。矧夫兹关,独可规临。

诗的一开头,就将人们镇住了,其后由浅入深,由远至近,不断抒发诗人的联想与感情,将蓝关的险与秀描状得无以复加。诗人还形象地对比了关门闭开的不同景象,令人如临其境。皮日休认为天造蓝关就是为了辅佐唐室帝业的见解,也不足为奇了。峣岭上的小三关即鸡头关、六郎关、窄坡关,此处不远就是六郎关,这些都是古道上蓝田段的险隘,皮日休的灵感是否由此而发,不得而知,但是蓝关道的雄奇与神奇,这里烟云林莽高峰深壑的万千气象,使无数诗人才气顿生。“既随物以婉转,亦于心而徘徊”,一首首好诗也就自然而然地产生了。

其实蓝关(即峣关)故址原在商州市以北,今牧护关的秦岭峰巅,秦汉时称峣关,直到北魏西魏时,一直是武关道上关中通向南阳等地的要隘。公元前207年,刘邦破武关入关中,秦三世子婴遣将守峣关,刘邦绕峣关逾篑山大破秦军于蓝田县南。北周武成元年(559年)移置青泥故城(今蓝田县城)南20里峣山,改名青泥关;建德二年(573年)又改名蓝田关,因蓝田县为名;隋大业二年(605年)又徙还旧址。皮日休看到的蓝田关是否在此,就不得而知了。

关隘的迁徙变化,使无数文人墨客感物抒怀留下了更多的诗篇,这也正是文学史上的一件幸事。

峣岭古道上,风门子以西,就是一个名蟒石湾的村庄,这个名蟒石湾村落的由来,又与古道上发生的神奇的传说故事密切地联系在一起。传说很久以前,村南的山沟中有一条修炼了百年的白蟒蛇,平日昼伏夜出袭击行人,饥饿时白天亦袭击路人,并将行人生吞活剥,使行旅之人闻之无不心惊胆颤。然而,此处又是蓝关道的必经之路,尽管路人惊恐万状,但又别无选择,还得行经这段死亡之路。因此,行旅之人日夜煎熬,期盼着有朝一日英雄出现,斩灭妖蛇为民除害。传说沛公刘邦从彭城誓师后,由武关道进兵而攻秦。兵行到峣岭之上,被一条白色大蟒拦住去路。刘邦大怒,挥剑怒斩白蟒蛇,将妖蛇砍为数段,血光溅处,天地动容。此后,这里再无蟒蛇出现。而此处仅留下了刘邦斩蛇后血迹斑斑的试刀石、形如蟒头的斩蟒石。后来,村民为了铭记刘邦的功德,将这个村子取名蟒石湾。中华民族是一个崇拜英雄的民族,刘邦斩蛇无疑是一个民族英雄情结的再现。据司马迁《史记》中载,刘邦斩蛇其实全国仅芒砀山一处,而后来全国各地到处都有刘邦斩蛇的传奇故事,可见一个民族的图腾中,不管是炼石补天的女娲,还是三过家门而不入治水十三年的大禹,他们都是早期人类最为理想最受崇拜超自然而存在的英雄。而汉高祖刘邦作为汉王朝的开国皇帝,自然而然地是一位不凡的英雄了。刘邦灭秦败楚以后,他以一种无与伦比的自豪感与自信心,在各个领域横扫一切,标新立异,中华民族文化的深层结构中都与深邃的汉文化结下了不解之缘。这位无视礼教、崇尚豪放、英雄加流氓式的皇帝,所创立的民族精神实在不凡。“汉有天下,历数无疆”,“汉官威仪”,“大汉无声”,由是,汉名汉声远播,汉字、汉语学、汉书、汉印、汉瓦、汉隶、汉赋、汉风、汉俗皆蓬勃发展,形成了璀璨的华夏文明,成为民族精神凝聚力的标志。刘邦与他的后裔,实在是功不可没。走过蟒石湾,转过几座山头,六郎关遥遥在望,这就是传说中宋代六郎杨延昭屯兵设防的关隘。此时夕阳已接近了那迷人的地平线,暮影重重、山形迷蒙,云树隐形,而此时晚霞余晖仿佛又一次将我们带进了那静穆久远的年代,仿佛那立于六郎关上的飘扬的杨字帅旗,正在苍茫的乱云下猎猎翻卷,正跨越时空地迎接着我们来自21世纪的游子。我怀着急切的心情,飞步急行,在暮霭中走进雄关险隘六郎关,决定翌日凌晨再认真地解读六郎关,当夜便住宿在村中村民的家中。