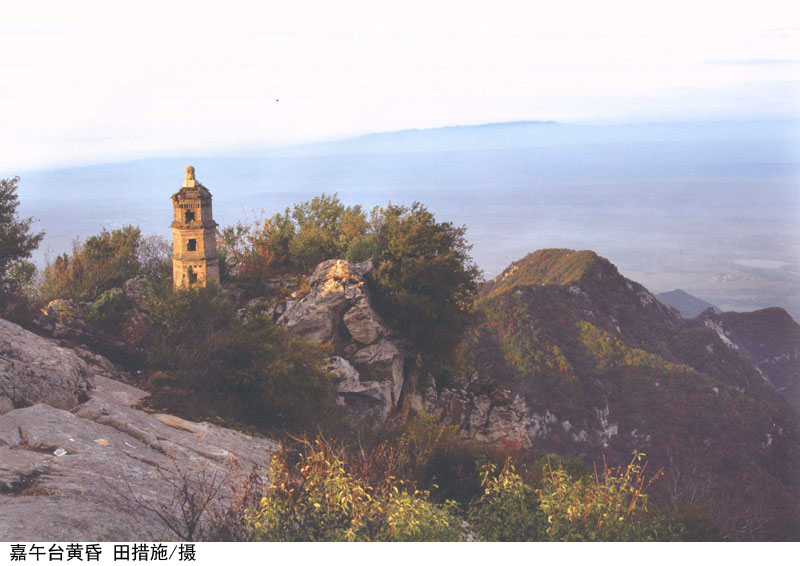

嘉午台

作者: 刘兆英

嘉午台在白道峪里,是终南又一座名山。山中原有20多座佛寺道观,多已破败或仅存遗址,现在又修复了一些。嘉午台历来享有盛名,青山长绿,碧水长流,峰峦叠嶂,奇崛陡峭。山有五峰,主峰岱顶海拔1700米,最高处称“龙头”。龙头以下有一段数百米长的山脊,为嘉午台最险要处,宽不过两米,两侧为悬崖峭壁,深不可测,称为“龙脊”。走过龙脊,登上龙头,可以看到一个小平台位于一座峭壁之上,台上有一小屋,据说此屋就是虚云法师在嘉午台后山的修炼处。

在二天门,也有一座广仁寺,原来这里是终南山中少有的藏传佛教寺院,寺院建在破山石护国寺遗址,还有一个喇嘛洞。西安城内西北角有一座藏传佛教寺院广仁寺,现在仍然香火鼎盛。估计这里可能是喇嘛闭关修行时的上寺,现在已被重新翻建,但却失去了藏传佛教的特色。

山巅上有一道梁,蜿蜒如龙,酷似华山的苍龙岭。岭上有无量殿,说不清是一座道观还是佛寺,因为道教有“无量祖师”,佛教有“无量佛”。沿梁登

上岱顶,则为佛门兴庆寺。兴庆寺原来规模较大,有殿堂僧舍40余间,可惜毁于“文革”时期,现仅存7间僧舍。

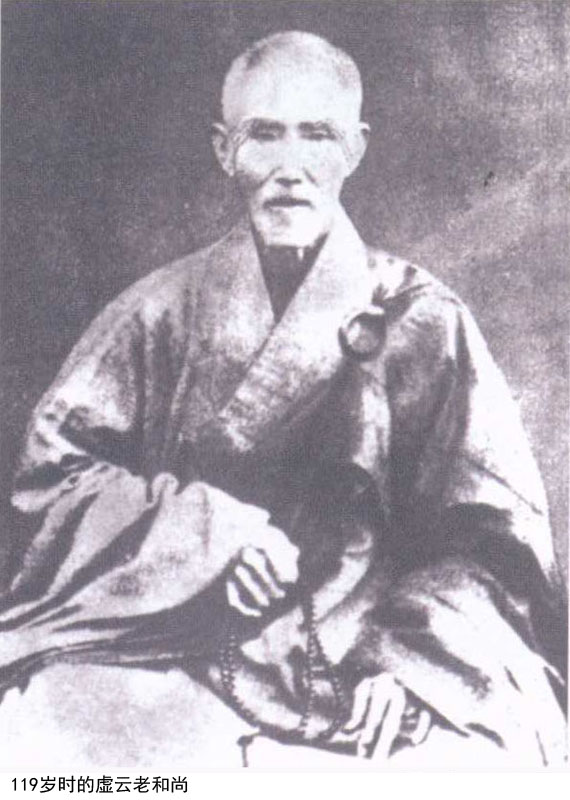

后山人迹罕至,几乎没有道路。也正是因为这个原因,后山成为过去和现在的修行之人最中意的地方。当年虚云和尚来到南五台山之后,为了避开俗世的干扰,就选择到这里清修。据《虚云和尚年谱·自述年谱》说:“觅嘉午台后狮子岩,地幽僻,为杜外扰计,改号‘虚云’。”虚云老和尚的法号“虚云”,就是在嘉午台后山诞生的。

光绪二十六年(1900),已经61岁的他决定离开江浙,“拟再朝五台,后入终南修隐”。于是先赴山西五台山,因时局大乱,未及西行,退回北京,住城南龙泉寺。当时有避乱入住龙泉寺的王公大臣,劝他随同慈禧太后“扈跸西行”,于是他再一次来到西安。“至西安,帝住抚院。时饥民遍地,有食死尸者,谕禁之。四城设八施饭厂,大小村镇亦然。巡抚岑春煊请予至卧龙寺,建息灾法会。”佛事毕,他便悄悄上了终南山。

这次他选择了嘉午台后狮子岩作为修行之地。山上缺水,便饮积雪;缺食,自种菜蔬充饥。入冬时,虚云外出归来,适逢大雪,“上山至新茅棚。下石壁悬崖间,堕雪窟中,大号。近棚一全上人来,救予出,衣内外皆湿。且将入夜,念明日雪当封山,没径,乘夜拨雪归”。第二年(1901)虚云仍居茅棚。快要过年的时候,发生了一件神奇的事情。他回忆说:

岁行尽矣,万山积雪,严寒彻骨。予独居茅棚中,身心清净。一日煮芋釜中,跏趺待熟,不觉定去。

入定不知时日,山中邻棚复成师等,讶予久不至,来茅棚贺年,见棚外虎迹遍满,无人足迹。入视,见予在定中,乃以磬开静,问曰:“已食否?”曰:“未。芋在釜,度已熟矣。”发视之,已霉高寸许,坚冰如石。复成讶曰:“你一定已半月矣。”相与烹雪煮芋饱餐而去。①

这件事传开后引发轰动,“远近僧俗,咸来视予。厌于酬答,乃宵遁”。虚云趁着夜色,“一肩行李,又向万里无寸草去处”。这次他去了太白山,居岩洞中。又出宝鸡,至紫柏山。过成都,至峨眉山。一路云游至云南,后仍返回关中度岁。接着一年,他都在陕西终南山。其间有一件事,他在年谱中回忆说:

予在关中,迎祥寺一僧人至,称寺有放生雄鸡重数斤,极凶恶好斗,群鸡皆被伤冠羽。予即为说归戒,且教令念佛。未久,不复斗,独栖树上,不伤虫,不与不食。久之闻钟磬即随众上殿,课毕仍栖树上。教以念佛,即作佛佛佛声音。后二年,一日晚课毕,站立举首,张翅三扇作念佛状,立化,数日不变,龛以葬之。

虚云老和尚是近代佛门宗师,他活了120岁,于1959年圆寂。他在40多岁时选择终南山,当然不会是随意的举动。他悟出的“虚云”二字,其实就是佛法。佛法可以用一个“空”字来概括,空的是“我”是“私”,是欲望。这些东西“空”了,一个人就“实”了。“虚”是空,“云”在空中,也是空。

后山现在仍有一些年轻修行者的茅棚,他们似乎并不在意生活的清苦,也不在乎别人好奇的目光。他们在没有路的地方走出一条小径,用简单的材料搭建一个茅棚。青灯黄卷,早晚功课;清风明月,年复一年。从他们坚定的脚步看,他们只管走自己的路。

近年来“终南山隐士”的话题常有人提及,甚至有“五千隐士”的说法,这要看如何定义“隐士”了。最有名的是唐代“隐而仕”的故事,称“终南捷径”。武则天时卢藏用很会写文章,但考进士不得,遂隐于终南山。卢藏用人在终南,却与朝中高官诗文唱和,颇有声名,武则天因而授其左拾遗的官职。另一位也曾在终南修道的司马承祯也被征召做官。有一天卢藏用手指终南对司马承祯说:“此中大有佳处。”司马承祯说:“以仆视之,仕宦之捷径耳。”此种“捷径”到唐玄宗时已成风气。所以唐末的皮日休说:“古之隐者,志在其中。今之隐者,爵在其中。”从传统文化意义去找摆脱了名利的“终南隐士”,多半要失望;想走终南捷径实现除做官以外梦想的人是多数。有一些修行者喜欢住山,有一些人视山居为时尚,有一些人想换一种方式生活。

①引自岑学吕编著《虚云老和尚年谱》

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2