秦岭古道,天云蔽日,属迹难寻,亘古苍茫。出家人贾岛吟道:“一山未了一山迎,百里都无半里平。宜是老禅遥指处,只堪图画不堪行。”古代,穿越秦岭的古道有5条,自西往东依次为陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、蓝武道;通向四川穿越巴山的古道有3条,自西往东依次为金牛道、米仓道、荔枝道。这8条古道中,除蓝武道外,汉中是其他7条古道的连接点,故有“栈道之乡”盛名。“栈道千里,惟褒斜绾毂其口”。一个“惟”字可见褒斜道是最负盛名的一条主干道。

(一)褒斜道石门及其摩崖石刻

历史上的褒斜道,是沿着秦岭南坡的褒水与秦岭北坡的斜水河谷而行,途中要翻越褒、斜二水源头衙岭坡(今名五里坡)。褒斜道从褒谷口到斜谷口全长235公里,是沟通八百里秦川与汉中、成都平原及西南的主要交通路径。其规模之宏大、工程之艰巨和通行车马之壮威,在古代交通史上罕见,也表现了古代先民科学技术和改造自然的水平、智慧和能力。

褒斜道起源何时?秦岭北有蓝田猿人遗址,距今约100~110万年,秦岭南有南郑龙岗旧石器遗址,距今在120万年以上。有人就有路,不过旧石器时代人类(猿人)以采集狩猎为主,居山洞,深隐蛮荒,其遗迹散漫飘逸。道路的出现应该是在新石器时代,人类从森林中走出来到河谷台阶或台塬居住,狩猎又捕鱼,循河迁徙的足迹,伴水蜿蜒,充满山谷风林,秦岭古道从而获得了超越王朝历史的文化人类学价值。当然,秦岭古道的真正形成,更多的是人类的劳动与智慧的结晶,关中、汉中、庸、巴蜀的富饶,为历代王室和政权相争,因此,褒斜古道的形成与刀光剑影的战事有关。常琥在《华阳国志·序记》中说:“《蜀记》言三皇乘祗车出谷口,秦宓曰:‘今之斜谷也,及武王伐纣,蜀从行’。史记周贞王之十六年(前453)秦厉公城南郑,此谷道之通久矣!”可见战国以前,褒斜道就被人们踏出来了。武王伐纣,蜀从行,美女褒姒,就是从褒斜道走出去的。至于褒斜道由官府组织人力拓宽换成了栈道形制应当在战国时期,秦人壮大,为征服需要,且随着铁器使用,人们开始在道路必经的崖壁造孔,插入木头,下面立柱支撑,再以横木相连,上铺木,供人行走,逐步把原始小道开凿为可供千军万马行进的通道。《史记·张仪列传》记载:“秦惠文王欲发兵以伐蜀,以为道险峡难至,……犹豫未能绝”,司马错建议说:“欲富国者务广其地,欲强兵者务富其民”,伐蜀“得其地足以广国,取其财足以富民”。秦惠文王立即下决心,起兵伐蜀,于秦惠文王后元年(前324)十月击灭蜀。蜀既属秦,秦国扩展了土地,还在秦巴山地修筑栈道,便利运输,至秦昭王时,已有“栈道千里通蜀汉,使天下皆畏秦”。

栈道是我们祖先的一个创造,是他们征服自然并利用自然的杰作。它缩短了行路里程,降低了翻山越岭的疲劳度。出于行人和军事需要,沿途五里一邮,十里一亭,三十里一驿,形成了举世独有的栈道风貌。李白诗曰:“何处是归程,长亭连短亭”。一般公文,三百里行程,朝发暮至;若与王命宣,驿卒腰插公文,策马如飞,每逢狭路或接近下驿,则摇铃为号,沿途行人皆避之,下驿则接力传送;夜则举火,“光明炫目,过如飞电,望之者无不避路。”它不仅是政令畅达的通道,维系着国家统治机器的正常运转,而且便于行旅者来往,有利于南北经济文化交流。不仅如此,这条古道还有极光彩夺目的一笔。褒谷口七盘山崖陡峭,成为古道上一处障碍。距今1900多年前的东汉永平四年(61),诏书开通褒斜道,开凿出一条长16.5米,宽和高约4米的穿山隧道,当时还没有“隧道”这个名词,人们称它“石门”。可以两辆车并列同行,是世界交通史上最早的人工通车隧道,这是人类征服自然的空前壮举。

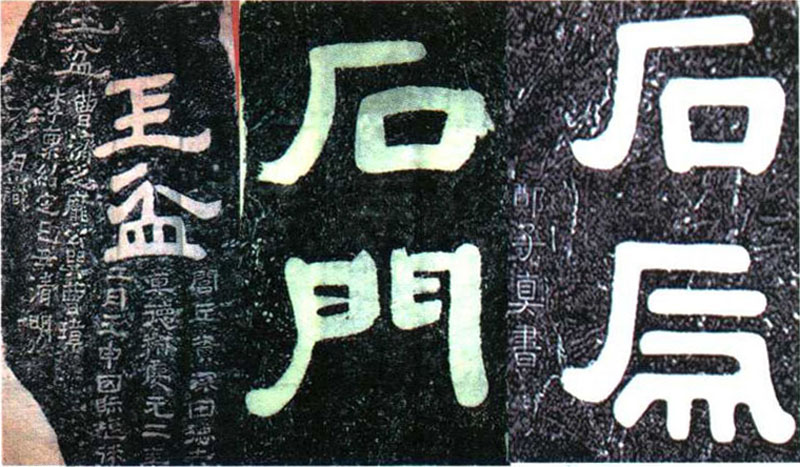

一条历史悠久的古道,一处领先世界通车的隧道(石门),自然会引起历代镇守官吏、往来文人墨客的高度重视,颂其畅通,咏其功勋,仅是镌刻于石门内外的摩崖石刻便多达一百多块,其中汉魏十三品最为出名,是“国之瑰宝”。它们是我国古代书法演变由篆体而隶再到楷书的重要转化阶段,从中可窥见篆体遗风、汉隶之神韵和楷书之先河,可称为书体演变的教科书。其每一品,均有独特的优异之处,成为研究汉字及书法演变与发展的标本,被称为“石刻艺术库”(见汉中市博物馆“石门十三品”陈列室)。褒斜道、石门及其摩崖石刻于1961年被国家列为第一批重点文物保护单位。

(二)秦蜀古道的开辟乃中国的根本磐石

著名历史学家严耕望《唐代交通途考》第三卷,是研究秦岭古道交通的旷世巨著,书中写道:“此道所及地区,就其范围而言,占全国面积二分之一以上,就经济文化而言,又为全国最繁荣蔚盛之域。”诚哉其言!秦岭古道,水陆兼涉,地处腹心关键位置,也占了华夏中国半壁河山。

华夏中国奠定于西周,已成为学者共识。周武王伐纣时的牧野之战,有八个诸侯国自动派兵加入伐纣大军,他们是庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮,这次决战以周武王大胜,殷王朝覆灭告终。这八个诸侯国,除了微之外,其他七个国家皆在秦岭南部,必须通过秦岭古道,才能完成牧野大战。周人兴起于关中西部,在周原定都。周人的战略方向是东南,更确切地说,是先南后东:渡过渭水,穿越秦岭,联合秦岭南坡的巴、蜀、庸等国,完成灭商建国伟业。当时以商周双方地域、人口、经济、军事力量相比,西北的周人不及中原殷商的三分之一。牧野大战,商朝70万军队,周人联合部队不足10万,力量对比显而易见,但周人胜利。周人赢在战略而非实力,关键是以秦岭为战略中心和地利。古人战略论天时、地利、人和,突出强调地利。尤其是秦岭古道的开辟与通行,周人才能联合秦岭以南七个诸侯国,完成牧野大战,导致商的灭亡。秦岭古道帮助周朝实现了灭商建国的目的。

周人的西边是西秦岭(陇东),当时,陇东塞外为西戎,在历史上长久是华夷的西部分界;关中是周人老家,其北部的黄土高原为北狄边境,东部是强大的殷商。周人的战略目标是秦岭南北区域空间,连通的血脉即秦岭古道。以秦岭为中心的方国之地,是华夏文化形成的母体,周人建立和奠定的这一华夏国家与领土格局,是中国的基本形象。秦岭古道乃周人立国之道,华夏国家之道。周人以秦岭建国的丰功伟绩,很快不再是秘密,秦人克隆成功,汉朝克隆成功,大唐同样克隆成功。

到了战国时期,群雄逐鹿中原,混战四起,这就给秦伐蜀留下地理空间和战略空间。秦着力西南一隅,秦历公二十六年(前451)夺取楚南郑(今汉中一带)。公元前316年,秦惠文王令司马错伐蜀成功,不仅使秦国在西南无后顾之忧,且获得巴蜀经济资源,军需物资和兵力通过秦蜀古道源源不断运到关中,一个军事力量与经济基础更为强大的秦国,由于秦蜀古道的奠基而形成。秦昭襄王四十一年(前266)用范雎为相,把巴蜀作为经营云南、贵州,进攻楚国以及与东方各国争霸的基地,耗时十年,不遗余力修凿联系咸阳、汉中、成都的秦蜀古道,“栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦”。秦最后灭掉了东方六国,持续了将近260年的战国时代宣告终止,建立了中国历史上第一个中央集权国家秦朝。没有秦蜀古道,可能不会有长安的京畿文明,历史完全可以重写,秦蜀古道在华夏历史文明中真正成了立国之道、战略之道和奇迹之道。

楚汉战争,刘邦鸿门宴死里逃生,被项羽封为汉王,从子午道来汉中时烧了栈道。他驻汉中时励精图治,以致贤人,“收用巴蜀”“暗度陈仓”,还定三秦,最后统一了中国,把建立的王朝定名为“汉”。秦蜀栈道成为汉朝的立国之道。汉武帝还复修褒斜道,打算用以通山东之漕运。

唐朝,以十道命名和管理国家领土。唐文宗开成四年(839),归融修散关、凤州、褒斜道。安史之乱,唐玄宗逃蜀走秦蜀道;唐后期修复傥骆道,唐德宗李适被朱泚叛兵逼逃到奉天(今乾县)避难,叛军又追到奉天,李适又慌忙经骆谷逃到汉中避难,治设南郑(今汉台区)指挥作战,历时三个多月打败朱泚后,李适“回銮”时,便把他帝王年号“兴元”赐给汉中。秦岭古道,帮助唐王朝在危急时刻保住了江山,保护了唐朝。

周秦汉唐历史中,秦岭是国脉圣山,秦岭古道是京畿国道。由于秦岭古道的开辟与通行,华夏中国才有可能是一个完整的社稷河山形象。这一完整“中国”形象,实现于秦岭古道的开辟与通行。完整中国之形成和奠基,秦岭古道为一基础,关键是战略工程。它奠定于周秦,筑固于汉唐,即之邦强,离之国弱,这是史实。秦岭古道的开辟乃古代中国的根本磐石。

(三)褒斜道石门——中国古代凿空技术的代表

秦岭古道就像万里长城一样,包含着相当的技术水平,最关键的还在于其极其浩大、让人惊讶的工程量。这样的艰巨工程,必然是倾全国之所有,竭万民之力,尽山川之藏。李白《古风》叹云:“征卒空九宇,作桥伤万人。”秦蜀栈道的凿通,使得秦朝灭巴蜀、亡楚国。但秦蜀栈道的劳民伤财,使得汉朝又迅速灭秦。秦国从小到大,统一天下,用了556年,遗憾它13年而衰,15年国亡,这种惊人的历史数字既表现在阿房宫的建设上,也表现在秦岭古道的架通和烧断上。秦岭栈道开通的工程量我们无法得知,据摩崖石刻《石门颂》和《鄐君开通褒斜道》摩崖记述,东汉永平四年(61),兴议草创,永平六年(63)鄐君组织施工,至永平九年(66)完成,用了766800多个劳动力,修通了褒斜道南段258里,计桥阁623间,大桥5座,邮亭、驿置、徒司空、褒中县官寺等建筑物64处。那么,穿过秦岭的古道有5条,大约2000多里,又要用多少时间?耗人力、物力多少?“有学者把褒斜栈道同万里长城和京杭大运河等有关国运大工程,称之为古代中国的‘三绝’,应该是不过分的”。事实上,秦岭古道的历史风云,可能还要在万里长城之上。

古代,将开通道路谓之“凿空”,古褒斜道是凿空技术集大成者。在悬崖上开凿栈道,离开水面3~5米,甚至30米高。修路人腰系绳索吊在空中凿崖、立柱、架木,凌空飞架,是要具备相当高技术的工匠来操作的。栈道形制特点从空间拓扑性上看,是四维(左右上下)或三维闭合的。在无航空技术的古代,这样的“凿空工程,不亚于今天的嫦娥奔月”。著名文学家刘禹锡在撰写《山南修驿路记》中说筑路工程十分艰巨,但设备也相当完备。“栈阁盘虚,下临谽谺,层岩峭绝,枘木亘铁;因而广之,限以钩栏。狡径深陉,衔尾相接;从而拓之,方驾从容。”修栈道需在秦岭花岗岩上凿孔,对凿子铁的硬度和韧度也有要求,铁器成钢,皆赖于水火之功能,即蘸火,要求有很高技术。褒斜道南口惊世闻名的石门,是世界上最早的通车隧道,石门洞底路面跟褒斜道面在同一水平上,洞的南口高3.45米,宽4.2米,与北口高3.75米,宽4.1米误差很小,洞内岩壁平滑,无斧凿痕迹,这些都表明了很高的技术水平,充分利用了当时的技术知识。凿隧道当时是用火烧、水激,锤击凿成,如今听起来很简单,当时并非易事。从工艺上看,使岩石灼热需要有高能量的燃料,可能是含油质成分高的木材;要保证洞内有足够的火焰,就必须有充足的氧气,所以应有鼓风设施;从施工组织上讲,也是了不起的事。“汉中太守鄐君以明帝诏书受广汉,蜀郡,巴郡徒二千九百九十人开通褒斜道”,需从陡峭的山上采集木材,运输到石门来,再经加工、焚烧、出灰、喷水与冷却、清渣等工序均需精心组织。石门隧道的开通,标志着我国古代科学技术已达到相当高的水平,反映了秦蜀劳动人民(当然包括汉中人民)征服自然和改造自然的能力,是造福人类的伟大创举。在我国和世界交通文化史上,具有无可替代的重要文物价值。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5