周原位于今陕西关中平原的西部。古时的周原包括今天的武功、凤翔、扶风、岐山、杨凌五县区的大部分和宝鸡、眉县、永寿、乾县四县的一小部分。现在人们所说的“周原”,仅指扶风、岐山两县交界处的京当、黄堆、法门三个乡镇所辖的贺家、凤雏、云塘、庄白等23个村子,大约8到9平方公里的地方。

周原遗址是公元前11世纪至公元前8世纪的大型古遗址,周文化的发祥地和灭商之前周人的聚居地,为全国重点文物保护单位,其中心在今陕西省宝鸡市扶风县、岐山县一带,东西长约70公里,南北宽约20公里,总面积约33平方公里。近年来,这里重大发现层出不穷,曾出土大量卜骨和卜甲,以及大量珍贵的国宝青铜器。

周人是炎帝后裔弃的一支,善于农耕,任稷官,为人类农耕文明发展立下了功劳,被尧舜封于邰(今陕西杨凌区),传至公刘,公元前12世纪末至公元前11世纪初,周人的首领古公亶父率领族人迁至此地,开始营建城郭,作为都邑之用,更名为周国。并委任司徒、司马、司空、司土、典司五种官职,管理周国政事。公元前11世纪后半叶,周迁都丰后,周原仍是周人的重要政治中心。西周末年,由于西戎入侵的破坏,遂成废墟,废弃不用。

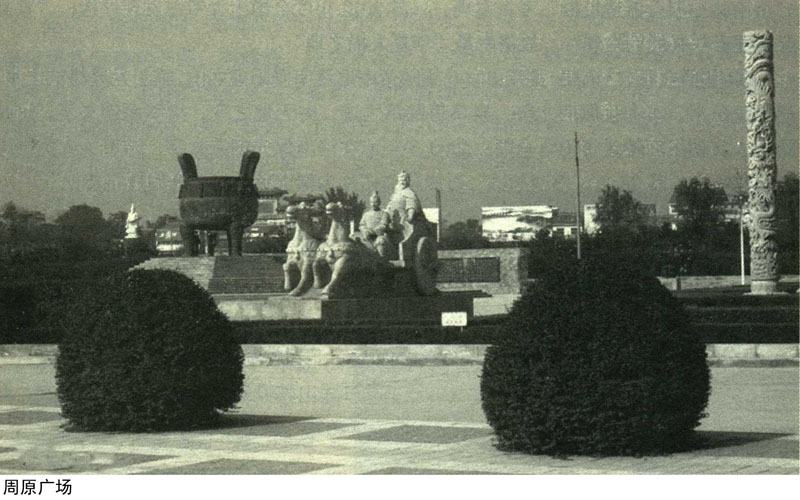

我本周姓,出自姬姓,始祖为周文王。黄帝的四世孙后稷,姓姬。后稷是古代周族的始祖。周公东征胜利后,大规模分封诸侯,其中姬姓国就有53个。这些姬姓国的后人大多改以国名、地名及祖父名号为姓氏。我的祖先于明代从山西大槐树下移民于陕西关中,由于贩枣经商越秦岭,才居于秦岭南麓嘉陵江畔。但我更想象我的祖先来自周原,为此我曾三次来到周原,寻根问祖,以求祖脉。

周原地处关中平原西部,这里土地肥沃,气候温和,四季分明,自古以来就是人类繁衍生息的理想之地,《诗经》曾用“周原膴膴,堇荼如饴”的诗句赞美周原。自古公亶父率领下,举族迁徙,“渡漆、沮、逾梁山,止于岐山下”,定居周原,经古公亶父、王季、文王三代在这里励精图治,国力日强,作为殷商“三分天下有其二”的西方强大的诸侯国。

这里的姬、岐、漆、稷古时同音,或姓氏、地名、水名、官职,都是周族、周朝的脉络与代号。最后“三分天下有其二”,周文王西伯昌才被商王拜为三公之一,灭崇侯虎,营都于其地,称新都城曰丰京(今陕西户县东)。其国土西已扩土至“西垂”(今甘肃天水与陇南地区),北至鬼方(今陕西东北部),东至汾水流域(今山西南部)及弘农(今河南灵宝),南已至汉江上游(今陕西南部及湖北西北),已形成从北、西、南包围商朝之势。这一地区正好是今天的秦岭全部区域。

公元前1046年正月,周武王立足周原逐渐强盛,见殷商残暴失去民心,再与八百诸侯盟会,出孟津,聚朝歌,一举推翻了商纣王,建立了周朝。其弟周公旦在洛阳制定规范礼乐制度,辅佐周武王。《周本纪》:“西伯阴行善,诸侯皆来决平……入界,耕者皆让畔,民俗皆让长”,实现了国泰民安,后世对这些制度典籍加以整理称为《周礼》。

周公旦所著《周礼》,所涉及之内容极为丰富。大至天下九州,天文历象;小至沟洫道路,草木虫鱼。凡邦国建制,政法文教,礼乐兵刑,赋税度支,膳食衣饰,寝庙车马,农商医卜,工艺制作,各种名物、典章、制度,无所不包。堪称为上古文化史之宝库。以人法天的理想国纲领《周礼》,后来成为儒家的煌煌大典之一,一跃而居《三礼》之首,是中华文化的精髓,是瓦解奴隶社会,向以纲常礼仪治国封建社会迈进的标志。西周之后,中国的社会制度基本沿袭了周朝的这一礼仪制度,并没有根本变化。

周公旦年迈,积劳成疾,公元前1035年(成王十年)上书告退,返回镐京,当年病逝。成王、贵族、百官、诸侯、万民无不痛哭失声,全国致哀。成王则罢朝三日,以“王”礼仪将其隆重葬于先王墓地。周公旦之子世袭“周公”采邑(在今陕西岐山县)。由此可见,周公贡献完全可以与文王、武王的功劳不相上下,对后世影响深远。因此,孔子曰:“周鉴于二代,郁郁乎文哉,吾从周。”

正是因为从周文王到周公两代人以纲常礼仪治国,立足秦岭,背靠秦岭,才成就了周朝800多年江山社稷,形成八方来拜、四方朝贺的威仪。曹操更有诗云:“周公吐哺,天下归心。”

来到周原,《诗经》中“有卷者阿,飘风自南”,一句话就道出周原和周公庙遗迹圈凹之地的形胜。

因而这个村子自古都姓周,现在还叫周家村。当地有着“铧犁打,青铜出”的俗语,是说当年一农人耕地时铧犁被打破,农人深挖时竟挖出来了大量的青铜器。史载公元前58年(西汉宣帝神爵四年),周原就开始发现西周青铜器,此后各代不断有重要青铜器出土,其数量之多,器型之大,造型之美,铭文之珍贵,实为罕见。故周原素有“青铜器之乡”的美誉。

中新社2011年12月11日的一篇报道指出:北京大学考古文博学院教授雷兴山11日在周公庙考古工地透露,在陕西岐山县城北的周公庙遗址附近,新发掘出土了一批甲骨,其中一片上刻有6个字,非常珍贵。迄今为止周公庙遗址共出土西周甲骨10000多片,其中可辨识的文字近2600个,是中国其他地区出土西周甲骨文字的两倍多。其中,许多是周公旦本人使用过的。

2014年8月30日一位记者从陕西省考古研究院获悉,在陕西省岐山县贺家村周原遗址附近新发现一座车马坑内,考古工作者正对坑中埋藏的一套青铜马车进行发掘。

新发现的这座车马坑地处岐山县京当镇贺家村村南田地,位于“凤雏遗址”南侧100米,经考古专家勘探确认,其年代为西周中晚期,距今3000多年。车马坑车头朝南、车尾朝北,南北长4.3米,东西宽3.2米,自深1.0米,坑内埋有一辆青铜马车,是多年来发现的最完整的青铜马车。

从这里出土的大量青铜器及甲骨文看,周原并不仅是一处王城墓地,更是秦岭呵护下的精神文化高地。

在西周时期,虞、芮人有狱不能决,如诣周。入其界,见耕者皆让畔,未见西伯而惭,相谓曰:“吾所争者,周所耻也,遂还。”

处在周原核心的扶风县,《淮南子·览冥训》载:“降扶风,杂冻雨。”高诱注:“扶风,疾风也。”这里为古郡设置,旧为三辅之地,多豪迈之士。唐李白在《扶风豪士歌》中曰:“扶风豪士天下奇,意气相倾山可移。”难怪李白的诗充满豪迈慷慨之气,难道他也受到了周风的感染么?后世将此风代称慷慨豪迈之气,这种慷慨豪迈义气即为周风。难怪一走进扶风,人们都知道扶风乃周风也。

周原,文明肇基,千古流芳。

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2