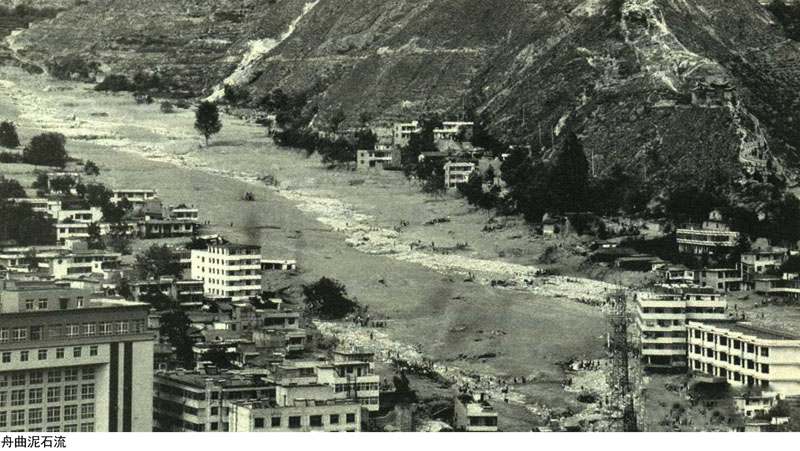

2010年8月7日22时左右,夜幕笼罩,大多数人已经进入了梦乡,西秦岭甘南藏族自治州舟曲县城东北部山区暴雨持续40多分钟,降雨量达97毫米,引发三眼峪、罗家峪等四条沟系爆发特大山洪地质灾害,一时间山崩水峪,谷走泥龙,形成长约5000米、平均宽度300米、平均厚度5米的泥石流,总量达750万立方米,流经区域被夷为平地,将舟曲县城河道阻断,沿河房屋被冲毁,遇难人数众多。

据《舟曲县志》记载,过去“舟曲山地,层峦叠嶂,万山皆翠”,有“陇上小江南”之称,更以山清水秀闻名于世。近年来,为了追求经济发展,追求城市化人口聚集的效应,舟曲县城在很短的时间内人口从一万多人迅速增长到发生灾难时的近五万人。过去舟曲县城区住户主要集中分布在泥石流危害较轻的白龙江一侧。为了满足城市化规模的发展扩容要求,增加的一些住户不得不把房屋修建在泥石流危害区内。

舟曲县地处西秦岭余脉与岷山相连地带,滔滔白龙江横穿全县,宛如飘逸的哈达,穿林海,越深谷,过河川,千百年来静静地流淌,为美丽的甘南增添了美丽景色。然而,随着人们社会生产活动的加剧,舟曲县水土流失日趋严重,白龙江流域的自然生态环境发生了恶性变化,诱发洪水、滑坡、泥石流灾害不断。

舟曲境内过去一直森林茂密,从1958年开始,森林资源遭受了掠夺性破坏。记得小时候我就看见舟曲伐木从白龙江放排到四川广元,或用汽车将木头翻山越岭运至陕西嘉陵江边的宝成铁路横现河火车站,外销达十余年。

加之当地地少人多,为生计所迫,开荒种地、伐木种田的行为时常发生,森林面积萎缩,失去植被的保护,导致水土流失严重。当地群众说:“山上开亩荒,山下冲个光。”

白龙江沿线都是高山峻岭,山中蕴藏有大量的玉石及耳料,近些年白龙河沿岸山上常年有上千台机器在挖山料、玉石,造成山上土质疏松,沟渠淤积,行洪不畅。加之,一条白龙江,从上游的文县、舟曲开始,一直到下游的四川广元,修建了无数个梯级水电大坝,还有一些采矿场和无数台淘金挖砂的挖掘机在白龙江繁忙的工作,使本来狭窄的河道行洪不畅,这样造成了白龙江水比黄河都黄。有的河段开肠破肚,森森白骨,河淤沙堵;有的砍树修路挖渠,如野兽撕咬过一般,满目疮痍,破败不堪。

成功预测了日本大地震的地质学家徐道一说,西南、西北地区的山不是一个土包,是峭壁,本身不稳定,松散的岩石被水一浸泡极易滑落。由于地壳结构和地质构造的极不稳定,水电开发也伴随着引发泥石流等高地质灾害的风险。

从2005年开始,甘南地区各县效仿白龙江下游的四川,也提出“以林蓄水,以水发电,以电促工,以工富县”的开发思路,招商引资发展小水电。

据2011年8月3日中国之声《新闻晚高峰》报道: “最近发现发生特大泥石流灾害正在建设许多水电站,全县审批立项的水电站已经有68家,而舟曲所在的整个白龙江流域,水电站项目已经超过了1000座,这些水电站既无环评审批,也没有做地质灾害的审核。”

自1823年舟曲有记载以来,180多年间,三眼峪沟曾爆发11次较大规模的泥石流灾害,对县城皆造成严重危害。近期则在1989年和1992年两度出现了大的泥石流灾害。而小规模的泥石流在三眼峪的二级支沟每年都会发生,较大规模的泥石流也会平均每两三年发生一次。

1992年6月4日发生在此地的泥石流是新中国成立以来最大规模的一次,大致为50年一遇,泥石流持续45分钟,共冲出泥沙10.6万立方米,冲毁房屋344间,死伤87人。而2010年8月8日从三眼峪沟冲出的泥石流达150万立方米,从罗家峪沟冲出的泥石流达30万~50万立方米,泥沙总量达到1992年的20倍,5公里长、500米宽的区域被夷为平地。

作为嘉陵江上游的最大河流,白龙江经四川省若尔盖、甘肃省迭部、舟曲、宕昌、康县、文县等县区,一路曲折流向四川,从四川昭化县注入嘉陵江。过去位于四川若尔盖和甘肃迭部交界处的白龙江,江水清澈见底,宛如一条绿色的飘带,流淌在高原上宛若天河。进入甘肃迭部县境内后,山势变得险峻,两岸林木森森,遮天蔽日,江水从峡谷中流过,犹如神龙见首不见尾。

然而,沿江而下,到达舟曲县境内,奔腾的江水突然慢了下来,在一公里外的江面上,看到了一个拦水坝,江水顺着大坝流进了一旁的水渠,而大坝另一侧的白龙江河道水流被截断,几近干涸,河床上布满了大大小小的石头,像一具具阴森森尸骨,没有一点生机。沿江继续前行,发现有近10公里的河道完全断流。因为这里全是水电站,水全都进引水隧洞里,被抬高水位发电了。水也觉得进入山洞后喘息压抑,不能扬眉吐气,穿出山洞突然失落,头重脚轻,被摔得粉碎,一肚子怨气。水进入发电机组后还要像绞肉机一样被挤压绞割,心如刀绞,即使水中有个鱼儿和生物也早已粉身碎骨,不再有生命了。因此白龙江河道大部分都是干枯着,只留下死去的灵魂。河道的水在完成发电后,再次被排进了白龙江,感觉被丢弃了一样落魄。但是没走多远,又出现了一个拦河坝,汹涌的白龙江再次被截断,禁锢在水库,又从一旁的水渠里强制流进了隧道,再次将江水拦腰折断。河道里除了石头还是石头,像一堆堆白骨,横尸遍野,仿佛进入了阴曹地府,有些可怕。

这一带的水电站几乎是首尾相接,每出现一座拦河坝,白龙江就会有长达几公里到十几公里的断流。由于舟曲过度开发小水电造成了河床干涸、大片大片植被被损害,生物链破坏,造成小气候、小环境失衡。加之建一座拦水坝要挖河取沙,还要建石厂开山炸石,弃渣、碎石全部被狭窄的河道所承担,河道常常觉得力不从心,心急火燎,干渴难耐,一遇洪水就发威,耍小脾气,好像故意给人示威似的。

当地村民们说,如今爆发泥石流的这几座荒山,曾经是连片的原始森林,大树盈抱,遮天蔽日,但从20世纪80年代起,当地伐木伐得厉害,山上的原始森林都被砍光了,后来封山育林后,植被恢复了一些,不过这几年新建水电站,又把恢复了的植被破坏了。建水电站对当地水土破坏严重,因为不砍伐林木人就走不过去,水管也拉不过去,渠道也开不了,洞子也打不开。

舟曲县曾经算过一笔账,在没有建水电站招商引资之前的2005年,全县财政收入刚过千万元,招商引资六年后,2011年上半年已经完成2700万元,全年财政收入可达4929万元,其中40%来自水电站营业税。

水电开发给舟曲地方财政一年带来了2000万元左右的税收,但是,“舟曲8·8”特大泥石流造成的灾害,中央和省级财政需要投入的援建资金就高达50.2亿元。

为了蝇头小利,不仅耗费了国家重建和恢复生态的巨额资金,还要博得全国人民的同情和捐款,更是把数万舟曲百姓置于生态继续恶化的危险境地,是多么让人痛心!

水电部门也算过一笔账,投资一座装机容量在1000千瓦的水电站,需要资金1000万元,一些更小的如几百千瓦的水电站,往往只需投入几百万元。小水电站建设技术要求低,建成后机组自动运转发电,只要派工人看护即可。在西部人力成本相对较低的情况下,这是一个一本万利的投资项目。

水电站回报高、盈利快,“一旦发电,就像印钞机一样。”成本回收期快的一般在五六年或七八年,慢一点也在15年左右。如投资7个亿,就算用15年收回来,那也是很好的效益,15年之后就纯赚了,而水电站一般设计寿命都在70年左右。一个装机容量达到7.5万千瓦的水电站,一年的效益可达5000万元左右。

巨大的利益驱使,让舟曲在泥石流之后加快水电站项目建设。

泥石流伤痕还未抚平,生态环境才在恢复。在这样严峻的情况下,小水电站的疯狂上马让人触目惊心,背后承载的发展误区更让人忧虑。如果说安全生产事故让人看到“带血的GDP”,那么,破坏生态环境带来的可谓是“放血的GDP”。现在林没有了,水也没有了,这是竭泽而渔呀!这种发展虽然能带来短期收益,但长久来看,却不仅会让一个地方的经济失血,更可能带来各种生态灾难,使百姓失去生存的靠山和凭借的依托,陷入发展的贫血。

诚如美国学者哈定所言的“公地悲剧”:不用负责、不受限制的资源使用,最终导致资源的枯竭和环境恶化,导致公地上的人全部是输家。

长期以来,水电建设和生态保护之间形成了两大对立阵营,但是在美国、法国、挪威等发达国家,这个“两难”问题已经有了一些解决方案。在美国,水电规划十分注重整个河流的规划,所以有人用水电项链形容美国水电,在美国著名的科罗拉多河流上,有关各州都成立有科罗拉多河流委员会,进行统筹安排,每年发电用水多少,农业灌溉用水多少,科罗拉多河沿线各州分多少水量,都由河流委员会进行管理,由于重视全流域的水电阶梯开发和利用,水电规划把重心调节放在核心位置。

在挪威,全国的电力供应99.8%来自于水利,而且主要来自小水电,挪威对于生态水排放,有着严格的规定,同时专门配套了鱼道建设,使得水资源开发多年后,江河水流量能保持在每秒10立方米左右。

而法国在建立水电站的时候,为了保留原来的河道,另外开设一条人工运河来建水电站,美国缅因州的Edwards大坝,服役了162年以后,他们主动把它拆除,也是为鱼类提供一个栖息地。整个河流的治理必须把它看成全流域的治理,这是一个最基本的国际经验,是最值得借鉴的;这也是一种后发优势,如果继续用别人的学费去实习,未免有些迂腐。所以绝不能按照行政区划,仅仅满足某一个省,某一个市,某一个县,乃至某一个乡镇的局部利益,各自为政,不顾对下游生态影响。不然,这样下去就会把整个流域,或整条河肢解了。我们更应该把河流当成人一样,他是有生命,有喜怒哀乐,是与人类生存息息相关,破坏了他,人类将会自食其果。

其实,在秦岭地区这样的教训不少,一些地方在河道大规模采砂、淘金现象还在继续,以小水电招商的项目仍然不少。

屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。”

或许一个舟曲泥石流灾害,并没有警醒那些依然故我的人们,我想当灾害真正降临到他们的头上时,那时可能为时已晚。

因而,保持一个清醒的科学发展观,才是大自然之幸、人类之幸、秦岭之幸。

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2