荣盛魁(“旱船房”)、风雨桥、辅仁中学

责任者: 程文徽、孙启祥、徐种德

荣盛魁,就是坐落在中街有名的“旱船房”,是青木川地形的标志建筑,外形像是一艘巨舰,又建在陆地上,故而得名,是国内少见的船形建筑物。

荣盛魁是当年三省边界有名的休闲娱乐场所,主要对象是外来客商,目的是为了将他们长期留下来,使他们在这里享受消费。该建筑三级逐渐封顶,里面是层层包厢,各有级别门号。这些包厢是仿照轮船的格局、船舱的等级排列的,从步步升高的青石阶梯、精美的造型和风雨侵蚀的门窗上残存的雕刻图案中,可以想象这座高大建筑昔日的辉煌。

(程文徽 撰稿)

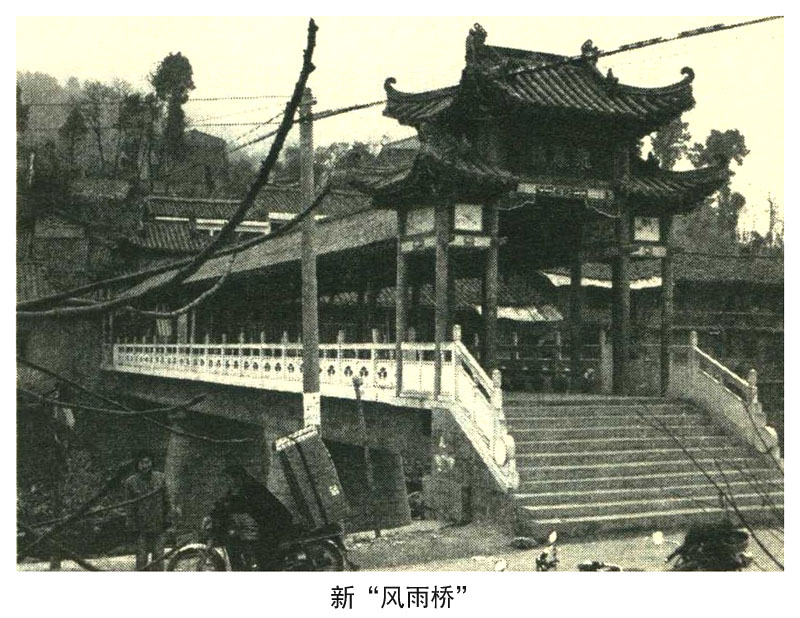

风雨桥

风雨桥坐落在回龙场与魏氏宅院遥遥相对的金溪河上。像它的名称一样,这座桥几修几毁,饱经风雨。

风雨桥的前身是魏辅唐出资建造的“济川桥”。1938年,魏辅唐在回龙场巷子口修建一座简易的石桥,在河中垒起大石头当桥墩,上面铺上石板。不久即被洪水冲垮。次年,魏辅唐从四川请来砖匠石工10多人烧砖、打石头,打算修一座砖砌拱桥。但主体工程刚完工,桥面即坍塌,有6名正在施工的工人当场被砸死(后来魏辅唐受审时,这6人被计入其杀人数目中)。1941年,魏辅唐复自四川请来工人,大量调用民工,数月时间,修建了一座两墩三孔、长十多丈、桥面带石柱石栏的石拱桥,桥名“济川桥”3字匀称地摆在桥墩间。1952年夏天,一场特大洪水中把桥冲断。1957年夏秋间,政府以民办公助的方式,由县、区、乡三级拨出经费,征调民工义务劳动,所需木材在青木川就地砍伐,经过一个秋冬,在济川桥原址建造了能遮风避雨的木板廊桥“风雨桥”。桥长约30米。在原来的柱墩上铺架粗壮的圆木作桥梁,在桥梁上铺装厚实的木板,桥板上仿铁路双轨加压厚板条,再用大铁钉锁钉,两旁廊柱栏杆,顶上盖瓦坐脊,整个桥像一艘静止的大篷船。这座木桥,数十年间成为乡民逢集交换商品、歇场品茗聊天的最佳场所。

2002年,尽管有多方反对,但受到风霜侵蚀的木质风雨桥仍被拆除,在原址修建了仿古水泥桥,更名飞凤桥,但民间依然叫风雨桥。

(孙启祥 撰稿)

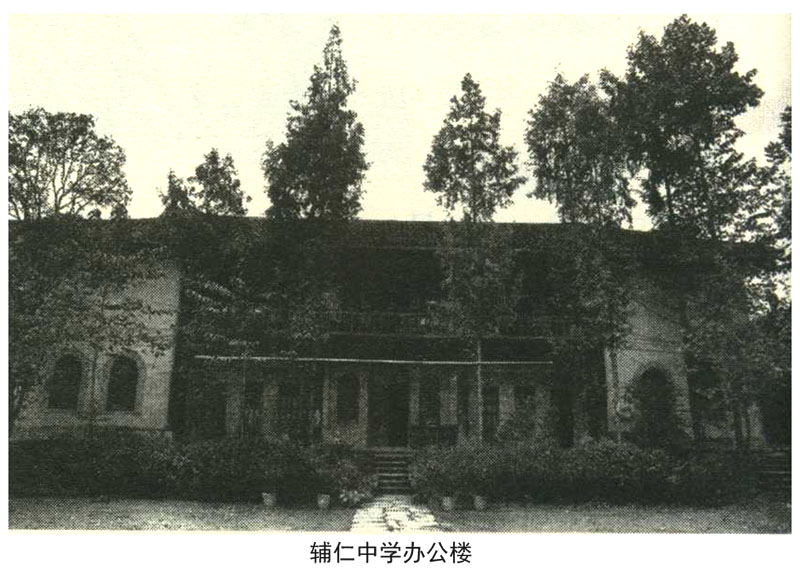

辅仁中学

辅仁中学坐落于回龙场南面的高台上。

辅仁中学始建于1942年,于1947年竣工落成。土地50亩,由魏辅唐长兄魏元臣捐献,技术工人从四川聘请,建校资金由魏辅唐负担,小工由当地农民义务担任。有教室数十间,礼堂和教师办公楼各1座,陆续聘请教师20多名。初始由魏辅唐担任校长,稍后即聘请宁强籍人刘甲三为校长。学校建成后,将原文庙、五谷庙等私塾学生招进辅仁中学,最多时有学生600名。

学校坐南朝北,正对笔架山,式样“笔架式”的校门上横书“宁强县私立辅仁中学”,院内两旁各3座教室,正中为一可容纳近千人的大礼堂,后面是一座高大考究的办公楼。大礼堂是学校召开例会和春节期间自卫队集会、辅仁剧社唱戏的地方。学校例会时,魏辅唐一般都要登台演讲,鼓励教师,鞭策学生。

学校教师的待遇很高,每月薪水为7-12个大洋不等,每年一双劳保皮鞋,由皮革厂无偿发给。开架子卖肉的,每杀一头猪都要给学校无偿送3斤大肉,用于改善老师和住校生的伙食。魏辅唐凡有重要活动或者请客,都要把老师请来坐上首。

在辅仁中学读书全部免费,且对四川、甘肃等外地学生一视同仁。大龄生不受班级限制,可随时插班。本辖区内年满7周岁的孩子必须到辅仁中学读书,否则其父母要受惩罚。学校除了开设常规课程,还有外语、戏曲、武术、体育等科目,外语分英语、俄语,戏曲有秦腔、川剧和京剧。

至宁强解放,辅仁中学共招收过三期学生,均未及毕业。但这些受过新式教育的学生,许多人后来卓有建树。魏辅唐出资送许多优秀学生到汉中、武汉、重庆、成都的中学或大学深造。

1989年9月,辅仁中学礼堂两边的教室被拆除新建。现在的辅仁中学,是2005年5月扩建的,仅保留了礼堂、礼堂后的教学办公楼和第一次拆建后的3座教学楼。

(徐种德、程文徽 撰稿)

出处:羌州古镇青木川/孙启祥主编.—西安:三秦出版社,2006.8