长城与榆林

责任者: 王正云

(一)

长城的起源有两种说法。

一种说法是,我国长城起自春秋。相传,夏禹的父亲鲧治水,便用修筑防洪堤的办法。后来这种防洪堤成为城墙。到商朝,殷都以南又有“防城”。西周中期以后,又和作为传递战争信息的烽火台结合修建在一起,构成一道严密的军事防线。发展到春秋时候,长城的名称也就固定下来。

另一种说法认为,长城来源于“城”。“长城”就是长长的城墙,它是由“城”演变而来,是“城”的扩大,延长和发展,是战国时期的产物。

春秋战国时期,各诸侯国战争日益频繁,为了加强防御,公元前657年楚国将一个个“方城”连接起来,成为较有规模的长城。各诸侯国为了防御,各自在自己的土地上修筑长城。

秦始皇统一六国后,把各国之间的长城拆除,将原先为抵御北方游牧民族的长城连接起来,成为一条坚不可摧的,西起临洮(今甘肃岷县)东至辽东,全长10000余里的万里长城。

汉长城比秦长城又有发展,东起鸭绿江畔,西边一直扩展到今天新疆的罗布泊,长达两万里。此后,北魏、北齐、北周、隋代都筑过长城。

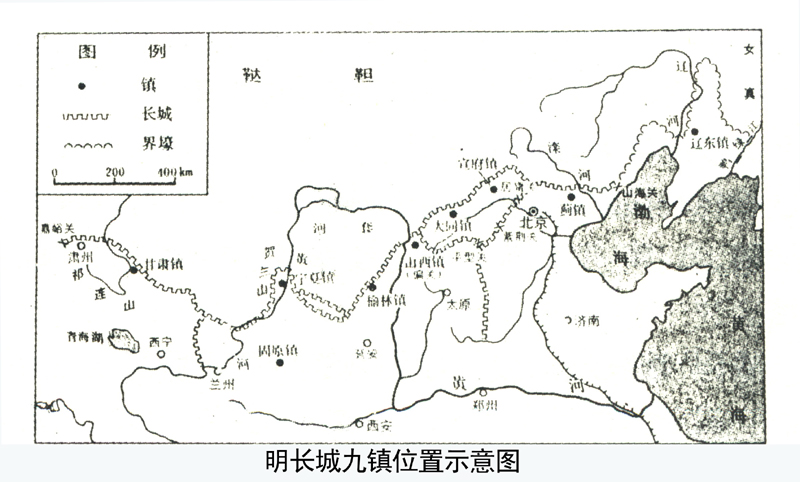

明代为了防御鞑靼、瓦刺民族的入侵,又一次大规模修建长城。明长城西起甘肃嘉峪关,东到鸭绿江口,总12700里,从东到西,座落着道道险关,最东面是山海关,号称“天下第一关”,中间是镇北台,号称“万里长城第一台”,最西边是嘉峪关,号称“天下第一雄关”。

长城是以垣墙为主体,包括了城障、关隘、兵营、卫所、墩台、烽火台、道路、粮秣武库等诸多军事设施,具有战斗、指挥、观察、通讯、隐蔽等综合功能并与大量长期驻屯军队相配合的严密的军事防御体系。长城上的烽火台,也叫烟墩。秦汉以来称之为亭、燧、烽燧等。是古代边疆戍兵为报警而建筑的高土台。隔一定距离即筑一座,发现敌人入侵时,白天燃烟,夜间放火。一台燃起烽烟,邻台见之也立即奉火,就可以很快传告全线戍兵,作好准备。也叫墩堠,因烧烟常用狼粪,又叫狼烟台,烟墩的设置有四种:一是设在长城两侧的;二是向长城以外伸展的;三是向内地都城联系的;四是与邻近州县、关口、路、镇联系的。

(二)

榆林因从战国秦国筑长城起一直位于长城线,所以自秦汉以军事要地闻名于世。

榆林长城遗址较多,据史料记载以及考古调查,主要有战国、秦、隋、明代等长城。被专家、学者称为长城的博物馆。

战国·魏长城。榆林境内魏长城建于魏惠王九年(前362年)属于河西长城。《史记·秦本纪》载:“孝公元年(前361年)楚魏于秦接界,魏筑长城,自郑滨洛以北,有上郡。”《读史方舆纪要》卷五十七记载:绥德州上郡城,“古长城在州四十五里,亦秦魏时分界处。”今榆林市鱼河堡等地均有魏长城遗迹。

战国·秦长城。榆林境内秦长城筑于秦昭襄王元年(前306年)。秦为了防御匈奴的侵扰,从惠文王后元元年(前324年)至昭襄王元年(前306年)在陇西、北地、上郡修筑长城,由甘肃的岷县沿洮河而经临洮、宁夏的固原、甘肃的环县至陕西的志丹和安塞后,一支经绥德达榆林,一支经靖边而北折东行至榆林、神木,达内蒙古自治区的托克托县十二连城附近的黄河岸。今榆林市榆阳区红石桥乡左界村、芹河乡芹河村和镇北台附近有秦长城遗迹,并有文物出土。

秦始皇长城。秦始皇统一中国后,北方的匈奴族时常骚扰秦国北方各郡。始皇三十二年(前215年)派大将蒙恬率大军30万击退匈奴,又命令蒙恬率领民众修筑长城,将原来秦、赵、燕三国的旧长城连接起来,加以修整,成为举世闻名的万里长城。榆林境内的秦长城即是其中的一部分,主要分布于榆林市榆阳区芹河、巴拉素、红石桥、补浪河等地的沙漠里,全长120多里。

隋长城。隋开皇三年(583年),隋文帝命崔仲方发丁3万于朔方灵武筑长城,东至黄河、西距绥州南勃上岭(今绥德县北)。明年复令崔仲方发丁15万,于朔方以东,沿边险要筑数十城以遏胡。大业三年(607年)发丁男百余万筑长城,西跨榆林(今内蒙古鄂托克旗),东至紫河(今大同西北),二旬而毕,四年(608年)发丁20余万筑长城,自榆林谷而东。今榆林市古城滩边墙村和麻黄梁镇十八墩村均有隋长城遗迹。

明代万里长城。明代朱元璋统一全国后,为了防御蒙古、女真等游牧民族的扰掠,采纳了休宁人朱升“高筑墙”的建议,不仅对全国各州县的城墙全部用砖包砌,修筑的十分坚固,而且从洪武元年(1368年)就开始修筑长城(明称边墙),到公元1600年,前后经过二百多年的时间,基本上完成了万里长城的修筑工程,榆林的明长城,基本是在隋长城的基础上修缮完备的。榆林境内的明长城,属于明长城的中西北段,称延绥镇(亦称榆林镇)长城。

清代榆林知府李熙龄在《月夜过边墙吊古》诗中道:

忆昔沙场逞战争,

伤心将士死长城。

可怜白骨归何处,

月下凄风带恨声。

出处:老榆林史话/王正云著.—榆林:榆林健民印刷有限责任公司,2010.5