全国最大的石质书库——碑林

责任者: 武伯纶,武复兴

位于陕西省博物馆中的碑林,是集中我国优秀碑石最多的地方,它对保存古代文献和传统的书法艺术曾经发挥过巨大的作用。直到今天,这里仍然吸引着众多的中外游客和研究工作者。一九六一年,国务院将碑林确定为全国重点文物保护单位。

碑林的历史最早可以追溯到北宋甚至唐朝末年。因为在今天碑林中占很大比例的《开成石经》等石刻,就是唐代末年集中到缩小以后的长安城中的。后世人把唐文宗开成二年(公元八三七年)刻的包括《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》等儒家经典全文的一百多块碑石,称为《开成石经》。这批石刻和唐玄宗亲笔书写后刻成的《石台孝经》等,原来立在唐长安城务本坊内的国子监里边。韩建缩小唐长安城后,这些石碑就散落到了城外野地里。在很多人建议下,从韩建开始,首先把《石台孝经》搬到城内原来唐尚书省的所在地(这里宋代改建为文庙)①,位置在今天西安市西大街社会路一带。后梁时期,驻守长安的刘鄩又将全部《开成石经》搬到了这里②。

到宋哲宗元佑年间(公元一〇八六——一〇九三年),由于保存碑石的宋代长安文庙内地势低洼,经常积水,土地湿软,碑石经常仆倒摔伤,还有许多人为的破坏。漕运大使吕大忠等人才又组织人力,把碑石搬到宋代长安府学的北面,也就是今天陕西省博物馆碑林所在的位置。

碑林最初以保护唐代石刻为重点,《京兆府新移石经记碑》说,当时除石经外,同时迁来的还有颜真卿、褚遂良、欧阳询、徐浩、柳公权等人的书法碑刻和“偏旁字源”一类的碑石,给后来的碑林奠定了基础。

这次大概没有把全部碑石搬完,或者后来又往那里集中了一些碑石,因而直到西安解放前,颜真卿写的《郭氏家庙碑》仍然立在宋代文庙的旧址中,而且在那里还挖出了颜真卿给他曾祖父写的《颜勤礼碑》和宋代刻的《兴庆宫图》等。估计在这一带地下,很可能还埋藏着一些石碑。

从金、元、明、清以来,直到西安解放之前,碑林很少增加珍贵的碑石,因此在元骆天骧写的《类编长安志》、明赵子崡编写的《石墨锈华》、清毕沅编写的《关中金石记》,以及近代人写的《续修陕西通志稿》这些著作中,记录的西安府学或碑林的重要唐代碑刻目录,都是基本一致的。在明、清两代五百多年历史中,碑林新增加的唐代著名碑石仅仅有《吴文残碑》、《冯宿碑》、《隆阐法师碑》、《于孝显碑》、《大秦景教流行中国碑》等几种。清代,碑林几乎成了一些官僚地主、无聊文人留名夸功、消遣娱乐的场所。他们刻了许多内容空泛,而又缺乏书法艺术价值的大碑塞在里边,实在是滥竽充数。

碑林最初的建筑情况,据《京兆府新移石经记碑》说:里边“双亭中峙,廊庑回环,不崇不庳,诚故都之壮观,翰墨之渊薮也”。宋朝以后,历代对碑林的房屋建筑都曾进行过局部的整修。

骆天骧《类编长安志》记载,公元一二三一年和一二七七年,碑林碑石两次全部跌倒,但没有说明原因,想来损坏一定很大。公元一五五五年陕西发生大地震时,碑林遭受空前的破坏,大量碑石因摔碰断裂。仅《开成石经》中,就有四十块碑石断为两截。公元一五八九年(明万历十七年)刻的《重修孔庙石经记》说,曾对碑林进行了一次规模较大的整修,主要是为缺字的石经补刻了大小共九十七石,对石经原字因为长期拓印已经磨灭不清的,就按原字笔划重新加以剜刻。

清代的毕沅、吴大澂、端方等人,先后到陕西作巡抚时,各带来一批文人幕僚,似乎都对金石文字有浓厚的兴趣,在这方面做了不少的工作。尤其是毕沅,在整理陕西文物古迹资料和推动金石文字研究上,有比较突出的贡献。仅就碑林来说,他主持整修了这里的房屋,添加了保护碑石的栏杆,调整了历代碑石的位置,并且规定了拓印范围和拓印时间。与前代比较,不仅整修范围广泛得多,在管理方法上也大有进步。

石灰岩制成的碑石文字,最容易因为受风雨的侵蚀而逐渐漫漶不清。许多碑刻向风面的文字,早已泯灭不见,而背风面却保存得比较好,就是这个道理。近千年来这些珍贵碑石没有遇到重大损坏或丢失,又避免了风雨的侵害,不能不说碑林起了很大的保护作用。

碑林中的名家碑刻影响深远,它们被拓成碑帖后,成为全国人民学习书法的楷模。公元一七八四年(清乾隆四十九年)一个叫赵钧彤的人在游览碑林后,写了一篇日记,大意说:碑洞(指碑林)位于城东南部府学的东面,里边藏有许多古今石碑,陕西人贩卖字帖遍布天下,全国各地乡村私塾中的师生大都知道西安有一个“碑洞”。这里多得成林的石碑,实在是一大奇观。从长巷走向府学,街两旁有很多出卖字帖的店铺、小摊,字帖堆积得和墙一般高。大概由于储藏石碑的房屋狭小,屋内碑石林立,而且因为经常墨拓,碑石颜色发黑,所以碑林有“墨洞”、“碑洞”等不同的名称。碑林对全国书法艺术的普及和提高,无疑起了很大的推动作用。

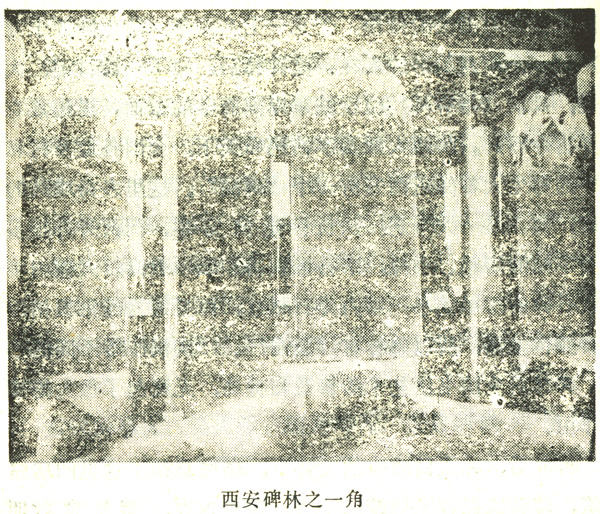

解放后,在人民政府的关怀下,彻底整修了这里的房屋建筑,使其既保存了传统的特点,古色古香,而且宽敞明洁,美观大方。对所有的碑石,也按时代和类别作了科学的调整,并采取了防震加固措施。特别是近年来,增加了许多新发现或新出土的珍贵碑石和墓志,又为古老的碑林增添了光彩。现在这里的七座大型陈列室、六个碑廊和一座碑亭,里边共收藏汉、魏、隋、唐、宋、元、明、清等各个时代的碑、志一千多件。其中有许多在书法艺术上一直享有盛誉,几乎是临帖者无人不知的碑石:楷书的如唐代欧阳询写的《皇甫诞碑》、欧阳通写的《道因法师碑》、褚遂良写的《大唐三藏圣教序碑》、颜真卿写的《颜氏家庙碑》和《颜勤礼碑》、柳公权写的《玄秘塔碑》;草书的如隋智永书《真草千字文》、唐怀素书《千字文》、张旭书《断千字文》;隶书如汉《曹全碑》、《汉石经周易残石》;篆书如唐李阳冰书《三坟记碑》、《拪先茔记碑》等,以及唐怀仁集王羲之手书凑成的《大唐三藏圣教序碑》,都是久负盛名的杰作。此外,如赵佶书瘦金体《大观圣作之碑》和清代翻刻的《宋淳化秘阁帖》,也是难得的珍品。这些优美动人的书法,有的端庄疑重,有的刚劲挺拔,有的龙飞凤舞,有的柔媚婉约,再配上碑头或碑侧丰富多彩的浮雕和线刻图案花纹,就成为一通通图文并茂、书画俱佳的艺术品。面对这许多碑石,真好象走进了五光十色的珠宝店一般,使人目不暇接,美不胜收。

从一些碑刻中,还可以看到古代中外各国人民友好往来和文化交流的情况。例如唐德宗建中二年(公元七八一年)刻的《大秦景教流行中国碑》,详细记载了属于东罗马基督教一支的景教,在唐代经由波斯人传来长安的经过,以及这些传教人的简历等。景教碑下端还刻着一段古代叙利亚文字,意思是:“时在希腊纪元一〇九二年,吐火罗大夏城长老米利欧之子,长安国都都主教兼长老耶质蒲吉建立此碑石”。这块碑石在唐以后被埋入土中,直到明代末年才重新被发现,多年来一直为国内外学者所重视。其它如唐代所刻中尼合文《陀罗尼经幢》,是唐代我国人民和尼泊尔人民友好交往的实物例证;唐《广智三藏碑》,记载了一位印度僧人在中国的经历和佛教密宗传入日本的师承关系;用中文和巴利维文合刻的唐《苏谅妻马氏墓志》,则是中国古代人民与波斯人民友好相处的产物。

还有一些碑石,记载了农民为反抗封建统治阶级的残酷统治进行的英勇斗争。如《明德受记碑》上面刻有李自成农民政权的“大顺国”和年号“永昌”等字样,记载着当时陕西“小麦每斗二两四钱,米每斗二两六钱”和“人食人,犬亦食人”的凄惨景象。这是反映明末李自成领导农民起义时的社会背景的重要资料。清刻《张化龙碑》,歌颂了清末领导陕西扶风县一带农民反抗官府暴政的张化龙。明刻《感时伤悲记》和清刻《荒岁歌》等,反映了在官僚地主阶级压榨下,广大农民的不幸遭遇。元刻《重修牛山土主忠惠王庙碑》、《刘尚神道碑》和清刻《平利教案碑》,虽然是为封建统治阶级说话的,却能让我们从反面看到元代末年红巾农民军起义的壮举和清末陕西人民反对帝国主义侵略的事实。

大量的碑石为我们保留下来了无比丰富的古代文献资料,如唐《开成石经》总计六十五万多字,字字一笔不苟地刻在一百多块碑石上,笔划清晰,结构谨严。更特殊的是,每一经的开头都安排在碑石中部,上一石与下石的内容紧密相连,因而各石碑都有固定位置,一块也不能错放。《开成石经》犹如一座石质书库,它不但是当时校勘和阅读的范本,而且可以长久留传,对保存我国古代文献,起了很大的作用。面对这密密层层的碑石,你不能不想到古代劳动人民,为了完成这一巨大工程,付出了多少辛勤的劳动;你也不能不承认,这的确是古代雕刻史上的一大奇观。

碑林中从北魏到唐、宋时代的碑石上,还保留着许多雕刻精美的图案花纹。如唐《大智禅师碑》的两侧,人物、凤凰交错于蔓草之中,画面生动活泼,富于变化。《石台孝经》是用四块巨大石板拼合成的一个四面长方形的石碑,竖立在三层石台上,不仅结构奇特,气势也很雄伟。碑头上那卷云中盘曲的长龙,似乎就要驾云凌空而去了。碑下的三层台阶式碑座上,刻有富丽的花纹图案。那迎风的蔓草,飞卷的云片和雄姿勃勃的狮子……都充满了生命活力,表现了盛唐时期朝气蓬勃的艺术风格。

看过这琳琅满目的陈列室之后,你就会同意称誉这里为碑石的森林、书法的海洋和艺术的宝库,是丝毫也不过分的。那一通通光亮照人的石碑,正象是天上灿烂的繁星一般,将会久久地闪耀在你的心头。

①见西安碑林藏宋太祖建隆三年立《重修文宣王庙记碑》。

②见西安碑林藏宋哲宗元佑五年立《京兆府新移石经记碑》。

出处:西安史话/武伯纶,武复兴.—西安:陕西人民出版社,1986.3