男女篇 飒爽英姿是怎样炼成的

考察延安生活的情感方面,女同志、恋爱、婚姻等,探讨改造人、重新塑造人在社会生活中的影响。

飒爽英姿是怎样炼成的

延安革命队伍里的女同志,是一道风景。她们大都走过一条从叛逆者到革命者的人生道路,逃离旧家庭,投身革命的队伍里,军事化生活强健了体魄,脱落了小姐们的脂粉气与羞涩感,在磨炼出中国现代革命知识女性飒爽英姿的同时,又承载着革命婚姻带来的光荣与苦痛,有的甚至付出了肉体和精神的沉重代价。但她们没有因此而发出公开的叹息或尖叫,只有用更加革命的外衣包裹起自己曾经受伤泣血的心灵。

一

1938年8月3日,西安八路军办事处主任伍云甫在安排何穆、陈学昭夫妇乘汽车去延安时,特别嘱托他们,“和我们(指何、陈——引者注)同行的有一个女青年,要我一路照顾她”①。何穆、陈学昭是一对留学法国的博士,一为肺结核病专家,一为重庆《国讯》杂志特约记者,都是当时延安紧缺而欢迎的高级人才。他们通过八路军驻重庆办事处的介绍,途经西安到延安,所以受到特别的关照。

而这位同样受到特别照顾的女青年,原名温联琛,在八路军西安办事处刚刚翻字典取了一个化名叫夏沙,时年只有14岁。她是复旦大学教务长兼政治系主任温崇信的独生女,从小娇惯。抗战爆发后,其父温崇信出任国民政府江苏省太仓县、昆山县县长,安徽省第三行政区督察专员兼保安司令。②受抗战进步的革命思想影响,“在武汉时,夏沙曾从家里偷跑出来,准备到延安,在郑州被父亲的朋友从火车上把她拦截下来。到重庆,夏沙还要去延安,父亲不同意,但锁不住她,只好买机票让她去西安。”③在所有奔赴延安的知识青年中,乘飞机到西安,夏沙可能是绝无仅有的。国共合作,统一战线再次形成,重庆方面自有关照,因此,伍云甫也就特别看待夏沙这位奔向延安的革命女青年。

延安革命队伍里有知识、有文化的革命女青年,大都走过一条叛逆者的道路。她们首先是背叛自己出身的中产阶级家庭,投身抗战救亡的革命行列,接受无产阶级革命思想后,继而更背叛自己曾经出生并成长着的那个阶级和社会的价值标准和行为规范。这给她们首先带来的是一种离家出走、人身解放的无限畅快感。

1938年3月,原在成都华西坝金陵女子大学读书的阎明诗,离开成都来到武汉,寻找到八路军驻武汉办事处,要求到延安去参加革命。周恩来亲自接待了这位时任“新生活运动”总会总干事,兼国民政府军事委员会少将参谋阎宝航的千金,看其幼小的年龄,问她:“你吃得了苦吗?”她故意提高嗓门,声音响亮地回答:“能,我能吃了苦!”在等候通知的日子里,她想到:

由于父亲的社会地位,我一直过着教会大学生的优越生活。现在就要踏上革命征途了,还需要做些什么准备呢?我低头看了看脚上的鞋,那是一双进口的捷克皮鞋。这种鞋是不能穿了,它和革命者的身份不相称。我又摸了摸自己的头发,那是梳的披肩长发,[。]我立即跑到附近的一个理发店,理了一个露耳朵的短发,大家看了都说我像个假小子。

不久,她被组织安排从武汉乘火车经郑州到西安,再改乘汽车到延安。“我以为,自己踏上了革命的路,也就是革命的人了,不能有一点自私自利思想。因此,一路上把我随身带的钱和衣物都分给了大家。”④这不是杜撰的故事,而是一个个真实的历史细节。

抗战爆发后,四川成都街头的宣传活动一度非常火热。时在中华女子中学初中读书的孟于,是十五六岁的妙龄少女,生来一副好嗓子,她积极参加学校进步师生组织的“抗日救亡宣传队”,经常到街头、茶馆、集镇去唱歌演讲。她声情并茂、声泪俱下地演唱着东北人民家破人亡、四处流浪的歌谣《松花江上》(张寒晖作词作曲),“爹娘啊,爹娘啊……”,后被父亲获悉,得到的严厉呵斥是:“我还没有死,你就哭了?,”怎么解释都没有用,一顿狗血喷头的狠骂后,她保证以后不唱了。

不久,她又参加宣传活动,在茶楼里演唱另一首抗日救亡歌曲《丈夫去当兵》(老舍作词,张曙作曲),被一位父执朋友听到了。这位关心她的长辈当晚就转到她家,对她父亲说:

“你闺女的戏唱得好呀!”

“什么戏?”父亲不解地问。

“哼,什么戏!‘丈夫去当兵,老婆叫一声,毛儿的爹你等等我,为妻的将你送一程……’”

“啊?这还了得!没出嫁的姑娘怎么到大街上、茶楼里唱歌唤夫君呢?”这还成何体统?还有什么脸面呢?又是一次更加严厉的训斥责骂,她违心地再作保证下不为例。⑤

可是,烽火连天,国土沦丧,青春热血为爱国热情和革命理想所鼓舞,孟于再也忍受不了旧家庭和社会的束缚,1939年7月山西民族革命大学来成都招生,她毅然报考并被录取。“我和李仲民是偷偷从家里出走的,出发前给家里写了一封信——我们到我们向往的地方去了,请不要找我们……”⑥半年后,她和伙伴们终于从宜川转赴延安。

进入革命的队伍,一声“同志”的称呼就让这些思想激进的知识女青年们感慨万千。她们曾经是小姐或太太,但她们无限向往的是人人平等的社会理想。在军事化的革命队伍里,生活供给,精神清洁,她们最初无不感到欢欣鼓舞,意气风发,自觉得已经进入了一个新世界。

孙铮,被称为“宰相府走出的大小姐”。其父孙泽余是安徽桐城人,科举及第,官至汉中道尹,正四品;叔父孙泽公,也是她读书时的监护人,曾留学日本,出任冯国璋政府教育次长、陆军中将;姐夫张先举更是雍正王朝军机大臣张廷玉之后。抗战爆发后,孙铮从北平第二女子中学回老家奔丧,借读安庆女子中学,积极参加抗日救亡运动。叔父怒不可遏,她干脆登报声明解除被监护关系。她参加中共地下党组织的“读书会”和“安徽省抗敌后援会各县流动工作队”,1943年7月辗转到达延安。她用自己清脆的歌喉为抗战作宣传,在读书会上大胆发言讨论。“在这些讨论会上,孙铮第一次知道世界上还有一种叫做‘批评与自我批评’的事,事情做得不好,后来认识到了,可以作自我批评;看到别人的缺点,可以提出批评,帮助别人进步。这使她感到新奇。在她的记忆中,孙氏大家族的人从来都是背后讲别人的坏话,从来都不曾有过自己反省的时候。她仿佛沐浴到一股清风,和煦而有力地荡涤着自己的灵魂。”为此,她拒绝了家庭提供资金让她出国留学的机会。“大家庭有什么留恋的,连批评自我批评都没有!我不能要这些金银财宝!我要坚决走抗日的路!”⑦

对大家族的叛逆,对革命队伍的向往,这是奔向延安的一代革命知识分子的人生选择。在革命队伍的知识女青年身上,表现得尤其突出。

据统计,1939年7月延安中国女子大学成立时有学员近500人,出身多为小资产阶级的知识分子,亦有极少数的女工、农妇和家庭妇女。其中:

知识分子占80%以上,工人占10%,农民占6%,其他4%。

大学程度的10%,中学程度的70%,其他为特别班的程度。

最大的41岁(1人),最小的14岁(2人),最大部分的年龄在20岁左右。包括不同的21省,以河南、四川、江苏、湖北等省人为最多,广西、云南、贵州等省为最少。此外,还有一个台湾人。⑧

中国女子大学是中共为专门培养妇女干部人才而创办的,是那个时代中国妇女寻求解放,争取女权的象征。女大只存在两年时间,学员主要是从中国人民抗日军政大学(抗大)、陕北公学(陕公)女生队和陕甘宁边区政府主办的妇女培训班抽调归并,或公开招生而来,在延安革命女青年中具有普遍的代表性。由上述统计数字可以看出,20岁左右的年龄,初高中文化程度,资产阶级或小资产阶级家庭出身,敢想敢干的叛逆性格,是奔向延安的革命女青年的主流属性。她们接受恩格斯、列宁等无产阶级经典作家关于妇女运动的理论阐述,相信妇女解放是无产阶级解放运动的一部分,只有消灭了私有财产,在公有制的社会主义社会才能实现妇女在经济、政治、文化上的翻身解放,获得与男子同等的权利和地位。在抗日战争时期,中国妇女只有在民族解放和无产阶级革命胜利的先决条件下,才能最终获得自身的解放。

二

走进延安革命队伍里的知识女青年,首先改变的是身体,集体生活练就了她们青春健美的飒爽英姿。

过集体军事化生活,是革命女青年体验革命的新奇与崇高的开始。到达延安的初夜通常都被安排住在城里的招待所或南门外的西北旅社,食宿全部免费。延安以自己的方式,张开双臂,欢迎来自四面八方的叛逆者。这些生长在村镇大家庭或城市殷实人家的知识女青年,初进延安感觉得一切都是那么新鲜神奇。

1938年10月24日,17岁的于蓝随队伍从晋察冀根据地过黄河到延安。这时的延安古城还没有遭到日本飞机轰炸,自1936年底从东北军手中接管过来以后一直保存完整。傍晚时分,这支小分队步行进了延安城,“城内一派和平景象,人们熙熙攘攘,好不热闹!”于蓝和她一起到延安的伙伴赵路到了招待所,放下背包,让队长去办理报到手续,她们自己却轻轻地跑出去玩了。沿着街道,边走边看,她们“有说不出的欢快和新鲜感”。穿着灰色、蓝色制服的“公家人”,与坐商行贾的老乡们和平买卖交易着。来到十字路口,她们看到很多人涌进一座非常洋派的教堂改制的大礼堂。“我俩怀着好奇的心理,也跟着拥[涌]进去了。只见里边黑糊糊地坐满了人,歌声沸腾着,台上有两盏灯,后来才知道它叫汽灯,要打足了气才能燃着。灯上边挂着一条红布大横幅,横幅上贴有白色美术体的大字:‘干部联欢晚会’。醒目的横幅再加上‘干部’、‘晚会’这两个词语,在我的人生中是第一次看到,好不新奇啊!”⑨还有队与队之间互相拉歌的场面、话剧演出等节目,更是令她们耳目为之一新。看过晚会,别人都散场了,她们才想起来自己今晚不但晚饭没有吃,而且也不知道到哪里去睡呢?

赶快按照原路找到招待所,女生宿舍的炕头和地上都睡满了当天来延安的新人们,她们只能见缝插针地将就着熬过一夜。第二天早饭后,填过表格,她们就被编入抗大8大队第5队。一年后,她们又转入中国女子大学。

编入革命的队伍,穿上统一的制服,这些叛逆的女青年就开始了真正的革命者生涯。从1936年底的“西安事变”后到1941年初的“皖南事变”前,国共合作,团结抗日,进出延安的大门基本上是敞开的。中共党内集体领导,生活相对民主,延安给予这些革命女青年的天空和舞台,都格外富于革命理想主义的浪漫情调。

1937年12月31日,元旦前夕的延安街头,到处都是抗日救亡的标语、口号、漫画、宣传画。“假若有凉血的人走入这样的城池,我敢担保‘他的血一定会沸腾起来的’。”在这火热的救亡革命气氛里,身穿制服的革命女青年格外引人注目。“各机关都放假了,冷静的小街上,行人格外的[地]增多了,一些青年的学生们——抗大与公学的学生——生气勃勃的[地]穿过街心,他们几乎忘记了自己是走在行人密密的街头,尤其是一些女军人,看来更加出神,她们谈着,笑着,一点没有什么拘泥;她们穿着那庞大的灰布棉衣,鸡婆似的[地]跳着,怪天真的,谁敢说女人比不上男人呢!”次日早晨,就是1938年的新年元旦,“太阳射出那万丈光芒,风也停止了!一群群的青年男女,带着马,穿上‘老资格’的军服走到旷野里去,它[他]们兴奋的[地],快乐的[地]跑着马,说着,笑着,简直是一群群天使,他们几乎忘形了!跑得够了,大伙围在一块野餐,他们的食品,不会有什么洋套,而是这里出产的核桃、花生、南瓜子,看他们真吃得顽强起劲,‘欢迎××唱歌’‘欢迎××跳舞’的高亢声音,不时的[地]由他们的圈子中吼出来,静下去,继着就是个人或几人的唱歌跳舞,他们毫不拘泥,他们毫不顾虑。”⑩曾经叛逆的斗争和长途跋涉的艰难,都兑换成了对于延安革命圣地的热情崇拜和万丈豪情。走在延安的街头上,她们甩甩手,手是自由的;踢踢脚,脚是自由的;扭扭脖子,伸伸腰,感觉到哪里都是自己的了,再也没有了曾经在那个中产阶级旧家庭里所受到的种种约束。她们尽情享受着叛逆、解放、革命带来的无限畅美的最初体验。所以,当她们群体出现的时候,相互感应,彼此激荡,甚至会情不自禁地夸张身体扭动的幅度,不时地发出夸大其词的惊叹与尖叫。

不过,这种最初的美好经验持续时间并不长。她们一身戎装,很快就被整合成为革命队伍里的一分子,接受集体军事化生活的磨炼。

抗战初期,由中共中央青年工作委员会所属西北青年救国联合会(“西青救”),在国统区的陕西省泾阳县安吴堡创办的“战时青年短期训练班”和“战时青年训练班”(“安吴青训班”),是西安事变后共产党接受、训练并甄别革命青年的一个早期场所。(11)教学单位的组织机构为连队,学员们的日常生活和学习安排全部军事化。每天早晨的跑步操练、临时安排的夜行军和野外拉练,以及帮厨、修路、运粮、背柴,甚至开挖窑洞等体力劳动,使得这些投奔革命的知识女青年饭量大增,体格逐渐健壮起来,一改从前弱不禁风的小姐模样。据亲身经历者介绍:

诚然,有些资产阶级或小资产阶级出身的同学,在刚来的时候,捧起碗筷来看着那单调的青菜豆腐汤,不免发愁,吃不饱饭,夜里还要遭受到“游击队”似的跳蚤之袭击,确有坐卧不安之感。可是过了几天紧张活泼的生活之后,他们也居然吃得下三碗大米饭(这是她们空前未有的饭量),跳蚤的活动,也失去了劫夺她们美梦的作用了。

每逢劳动日,女同学像男同学一样踊跃地参加劳作。尽管她们气力不大,但并不气馁,相反的,都拼了命似的要在这些工作里获得她们的成绩。(12)

据另一位曾经是上海“小小流动剧团”团员,1938年9月来到安吴青训班的当事人晚年回忆,刚到青训班生活中印象最深的就是清晨闻号起床、野外跑步、集训,然后回来才洗脸、吃饭:

天还是漆黑的,我正在睡梦中,就被紧急集合的哨声惊醒,我迅速起床,跟上了队伍。我从脚步声中已辨别出我们已经跑出了城堡的门洞,向着开阔地、田埂、小松林,向着山坡跑去。一小时后,我才发觉我的脚已踩在山顶上的一块巨石上,在迷人的晨星微光之下,我看到山坡上站着一个瘦长个子的人,他是我们的军事教员,他把这次演习作了讲评。然后,我们又回到城堡。这时候,黎明才悄悄地来到,城堡的周围飘荡着浅蓝色的丝带。不久,我们在城堡外筑起一条很长的简易跑道,整个青训班的同学们,不管是多么刺骨的寒风,还是多么凶恶的风沙,几乎每天都要出城进行军训,跑步。这之后,才回到城堡进早餐。(13)

这种军事化生活管理,是当时延安革命队伍和学校的普遍现象。它强壮了投身革命者的体魄,培养了组织纪律性,磨炼了顽强的意志,也改变了革命女青年们的身心面貌。1937年8月在延安创办的陕北公学,学员在校同样采取军事编制,平时生活要求军事化、战斗化。据时任陕北公学校长的成仿吾后来介绍:

军事训练把女学员由娇柔的小姐训练成英武的女战士。女学员开始时不适应夜行军快速集合的要求,深夜紧急号吹响了,女生队乱成一团,这个穿错了鞋,那个摸不着袜子,还没出发,背包带又散了,笑料百出。一回生,二回熟,训练几次之后,几分钟内,女生队就报告“集合完毕”,得到军事教员的夸奖。夜间站岗女生队也同样参加,开始时,听见风吹草动,腿就发软。但是硬着头皮坚持。当我问到她们怕不怕时,她们挺胸立正说:“报告校长,不怕。”

除了军事训练外,女学员们还要同样参加体力劳动。

劳动锻炼了她们的肌肤和意志。第五队是第一个女生队,她们和男学员一样参加了建校劳动。挖窑洞,平操场,修厕所,都不甘落后。镢把比她们手腕还要粗,她们拼起全身的力气抡起沉重的镢头,胶质黄土格外难挖,但她们不退缩,不叫苦,一点一点地挖洞不止。劳动的第一课,炼硬了她们的臂膀和意志。(14)

中国女子大学也是这样。“为了回答日本鬼子的企图渡过黄河进攻陕甘宁边区,我们动员了全体教职员工学生实行军事化,天天练习爬山,跑步,学习防空防毒,准备行军,白日夜间经常演习行军和紧急集合。”(15)据当时的女大学员晚年回忆:“每天清晨起床号一响,就要集体出操,自此一天所有的生活和学习都是军事化的。1940年,在国民党的封锁下,延安的生活条件异常艰苦,冬天寒风刺骨,我们每天洗脚洗脸都在延河。吃的是小米饭,一天两顿,没有菜,有时饿得难以忍受。”(16)也有不能坚持者,便离开了延安,退出了革命行列。

延安的物质供给是贫乏的,但军事训练和体力劳动给予了她们肉体的饥饿与精神的富足。前此早在1936年10月就率先来到陕北的革命女作家丁玲,在革命队伍里摸爬滚打了一年多时间后,接受美国女记者尼姆·威尔斯采访时说:“我喜欢此地简单的生活,我正在长康健长肥起来,虽然我来此之前是神经衰弱,睡不着觉的。”(17)大量活动,坚持劳累,人就能吃得多,睡得香,长得壮。同样,那位从“宰相府走出的大小姐”孙铮来到延安鲁艺,参加大生产运动,“一个星期吃一次馒头,她一顿能吃五、六个。平常吃小米,她也是一大碗一大碗地吞。”(18)

初期来到延安革命队伍里的知识女青年,感受到的是比较简单和淳朴的同志关系、集体温暖和昂扬精神,民主生活会上批评与自我批评蔚然成风,很是鼓舞人心。丁玲到陕北后曾跟随红军队伍上前线,担任红军警卫团政治处副主任,感觉到“在这里红军的生活中间,使人觉得非常快乐和年轻。他们是那么坦白活跃,又那么年轻。红军兵士们是一个完全新的典型,中国别的地方所不能找到的。除了革命,他们无所知。因为他们本来住在苏维埃化的地方,他们没有财产的意识,没有家庭观念。心里从来不会有不快乐。他们只想到如何去克服他们工作的困难,从不想到他们的困苦。”但同时,她又发现,“红军有一种特殊的性质,因为它不是从土地而是从土地革命产生的,它的组织坚强得惊人。”(19)这种坚强得惊人的组织,其中一个重要的组织原则,就是民主生活会上的批评和自我批评。

位于延安城南门外杜甫川的自然科学院,是个男女兼招的战时高等学校。“每周都有一次生活漫谈会,分组进行,开展批评与自我批评。大家都本着革命同志间团结互助的精神,有啥说啥,不讲客套,偶尔也有争得面红耳赤的,但并不强加于人,争完就过去了,不存什么事。这种直率的批评与自我批评反而使同志间的关系更为融洽。”(20)

安吴青训班的集体生活中倡导精诚团结、吃苦耐劳、克服困难、自我批评四种精神。其后者为:“无论谁,缺点和错误都是在所难免的。我们既然不明知故犯,犯了错误,也不害怕,更不隐瞒。而要能鼓起勇气,立下决心,细心检讨,认真纠正。特别是能虚心接受别人对自己的批评。这样诚恳地提出和接受批评,互相帮助,共同发展,才是真正亲密团结的基础。”(21)该训练班初办时期学制只有2周,到第5期增为1个月,到第8期增为3个月。凭着民主生活会上批评与自我批评的利器,训练班发挥着巨大而快速的同化功能,尤其是女生连队的集体生活。

在每星期开始的时候,新同学们从外边带来许多新消息和经验来,也带来了许多不好习气。有些人喜欢“自由自在”地和她的爱人卿卿我我地碰在一堆;有些人和男同学认识了几天就大谈起恋爱来,甚至破坏了生活纪律,不按照作息时间,引起落后的群众的误会;有些人爱出风头,整天吹牛,迎奉别人;有些人自以为癖性天生,高兴一个人躲在一个角落里不声不响地“独立门户”,抱着各人自扫门前雪的心理……真是各具一格。可是这些浪漫的古怪的等等习气,不久便“沦亡”了。因为在每个星期六的晚间,她们经常地举行一个生活检讨会,大家拿出自我批评的武器,消灭各种不良倾向。积极、诚恳、团结、紧张、活泼、严肃的精神大大的[地]发扬了,渐渐地大家团结得像一家人一样。(22)

这种军事化集体生活的影响,既赋予了革命女青年们飒爽的英姿,又塑造了她们直爽、泼辣,无私、无畏,没有羞涩感,一切相信组织,一切依靠组织的情感范式和思维模式。

三

用军事化的方式来锻炼她们的目的,是为了无产阶级的革命斗争。革命不是请客吃饭,斗争就需要讲原则立场,更需要站到前台作面对面的较量。延安革命队伍里的女青年,尤其是在各类学校培训的女同志,基本上都是革命干部的后备人选。她们必须抛弃传统闺秀和仕女的羞涩感,学会理直气壮,斩钉截铁,面不改色心不跳地在大庭广众之下,走上前台,发表言论,激起众怒或拥护。

红军初进延安城,被派往延安县担任妇女部长的周生荣,是个年方18岁的米脂姑娘。晚年她对来访者爽朗地说起这段经历:

18岁的姑娘,正是害羞的年龄。这羞,一方面是生理原因,一方面是感情上的原因。因为中国人对姑娘的审美条件,其中很重要的一点就是看那姑娘知不知羞,没有羞态就显示不出其美态。我们米脂就有这么个讲究:要是谁家的姑娘对人讲话干干脆脆,脸不红,声不软,就会遭人说闲话。

可是,我是延安县的妇女部长,若是羞羞答答,就没法工作,就完不成党交给的任务。所以,我就不能羞。

我到乡下,把成千成百的婆姨子往一块一召集,就站在碾盘子上挥着胳膊大声作动员。(23)

几年后,由习仲勋代表党组织,安排决定了她与李会有同志的婚姻大事那一刻,她才“第一次也是最后一次”体验到了羞涩的情感。

那一天,她到习仲勋那里去谈工作,正“巧”李会有也进来了。她大大方方地主动与李握手,李却蹑手蹑脚地往后退。她心想,这人怎么还这样封建呢?

习仲勋笑着把他们俩看了一阵,拳头砸了一下桌子说:“你们两个美得太!”

李会有脸红腾腾地也跟着说了一句:“就是美得太!”

周生荣懵了,闹不清领导同志说的是啥意思,就问:“什么美得太?”

习仲勋把腰一挺,朗声笑道:“你们两个过日子美得太嘛!”

地道的陕北话,醇厚质朴,说道这等新潮时髦的革命婚姻,抑扬顿挫的腔调里,满蕴着的是美轮美奂、醉人心脾的豪情爱意。

有习仲勋代表组织这么一说,李会有就两眼瓷瓷地短距离地直盯着周生荣这个爱恋已久的对象。周生荣的感觉是:

我只觉得浑身的血“呼”地一下子都涌到脸上来了,脸红得不敢见人;心潮一涌一涌的,不知道自个儿是谁了。

这一下着实把我羞坏了,这是我一生第一次也是最后一次害羞。我体会到:女人真正的害羞,往往只是最幸福的一瞬,而这幸福的一瞬会让你深深地铭记一生。(24)

羞涩,是青春的波光闪烁,是少女至真至纯的情窦初开的天然美姿美态。但很多叛逆的女青年为革命付出的代价之一,却是部分地或者干脆是完全地丧失了青春和性别的羞涩感。革命在占有了她们的全部作息时间和生活空间后,更进而充斥了她们几乎所有的情感器官和思想领域,将她们从肉体到精神都全副武装起来,锤炼成革命这架机器上的齿轮和螺丝钉。

1944年夏天,随中外记者西北参观团到延安采访的记者们发现,经历过整风运动和大生产运动后的延安,“女性的气息,在这里异常淡薄,绝对没有烫发的女人,也没有手挽着手招摇过市的恋人。一般女同志,很少娇柔的做作。在服装上,和男人差别很少。如果夸张一点说,延安大概是最缺乏性感的地方了。”(25)采访中,这些来自外界的记者们注意到,“失却了一部分家庭生活的烦恼,使这些所谓新女性恢复了大部分的自由,她可以工作,不必再倚靠男人生活,她可以不必再死忍气听受丈夫的无理谴责了!”“延安新女性给人的印象,是她们能够那样泰然生活的精神,确是配合着男性做了同样的工作。”(26)甚至通过观察比较,深刻的记者们当时已经意识到,在延安革命队伍里,最有典型意义的不是那些出了名的模范共产党员,而是“女同志”们。

从那些“女同志”身上,我们最可以看出一种政治环境,怎样改换了一个人的气质品性。

她们有的来自天津、北平,有的来自上海,有的已在各沦陷区工作过,长远的旅途以及工作的经验,加强了她们的倔强性。一般说起来,“女同志”的好胜心理,都超过男的,她们唯[惟]恐受到[被称为]“弱者”的批评,所以尤其要特别表示她们的倔强性格。

另外有一部分女党员,是从工农出身的,旧时代的家庭生活磨折过她们,因而她们此时的急进,也甚于普通人。

所有这些“女同志”都在极力克服自己的女儿态。听她们讨论党国大事,侃侃而谈,旁若无人,比我们男人还要认真。恋爱与婚姻,虽然是免不了的事情,可是她们似乎很不愿意谈起。至于修饰、服装、时髦……这些问题,更不在理会之列了。

有一次,这位记者斗胆放肆地问一位C女士:“你们简直不像女人!”得到的回答是富有挑战意味的执拗的反诘:“我们为什么一定要像女人?”

政治生活粉碎了她们爱美的本能,作为女性特征的羞涩娇柔之态,也被工作上的交际来往冲淡了。因此,原始母权中心时代所有的粗糙面目,便逐渐在她们身上复活了。(27)

这是经过整风抢救运动的精神清洁与斗争烈火的考验,以及大生产运动的劳动改造后,革命面貌更其突出的女同志形象。此前,大约在1938—1942年初的一段时间里,延安革命女青年还有过短暂的红色浪漫青春。

四

在团结一切力量参加抗战,大量吸收知识分子来延安的旗帜下,延安革命队伍里的妇女工作一度得到普遍重视。

1938年3月8日,经过近一年时间的筹备工作,陕甘宁边区第一次妇女代表大会在延安师范学校召开,并同时宣告正式成立陕甘宁边区各界妇女联合会(简称“边区妇联”)。

1939年2月,中共中央作出《关于开展与加强妇女工作的决定》,强调培养妇女干部工作。3月3日,中央妇委发出《关于目前妇女运动的方针和任务》,具体落实中央决定的精神。3月8日,延安各界在北门外广场隆重举行纪念三八国际劳动妇女节活动,中央领导人都出席会议并讲话。毛泽东在题为《妇女们团结起来》的讲话中指出:“妇女解放与社会解放是密切地联系着的,妇女解放运动应成为社会解放运动的一个组成部分存在着。”(28)会上,他倡议创办中国女子大学,并得到中共中央的一致赞同。“我们要培养几百几千的女英雄、几百几千的妇女运动的职业家和博士。”(29)

同年6月1日,《中国妇女》杂志创刊,毛泽东题写刊名,并应邀题词:“妇女解放,突起异军,两万万众,奋发为雄。男女并驾,如日方东,以此制敌,何敌不倾?到之之法,艰苦斗争,世无难事,有志竟成。有妇人焉,如旱望云,此编之作,伫看风行。”(30)

7月20日,中国女子大学在杨家岭中央大礼堂举行正式开学典礼,王明担任校长,中央领导全部出席并讲话。毛泽东说:创办中国女子大学,是革命的需要,目前抗战的需要,妇女自求解放的需要。女大叫我题字,我就写了下面几个字:“全国妇女起来之日,就是抗战胜利之时。”(31)

这样,延安妇女运动有组织、有阵地、有声音、有气色。正如1941年2月中共中央关于妇女工作的指示中所言:“自1939年三八节党中央和毛泽东同志号召全党转变妇女工作以来,前年在全党内造成了对妇女工作从忽视到重视的思想转变,并奠定了开展妇女工作的组织基础。”(32)在这样的环境背景下,奔向延安的革命女青年在中国女子大学前后享受着两年红色浪漫的战时共产主义集体生活,并留下终生难忘的美好记忆。

当时我们的生活仅能维持温饱。刚到延安时,偶尔还能吃到大米、白面、猪肉,以后只能吃到小米、高粱米。一度给养供应不上,只能靠粗糙的黑豆过活。……有些南方同学刚到延安时,看到黄澄澄[橙橙]的小米饭还以为是蛋炒饭,吃到嘴里,才觉得粗糙难以下咽。不吃也得吃,硬着头皮慢慢咀嚼,久而久之,就感到粟米之香了。特别是女同志,个个吃得红光满面,身体壮实起来。有人还高兴地写信告诉父母:“延安小米养人,把我养胖了,养结实了。”回想我们几个队干部在一起吃饭,常花几分钱买点酱油、香油、辣椒、醋,往小米饭里一拌,嘿,甭提有多香了。

学校只发两季衣裳:夏天一身单军装,冬天一身棉军服,当中没有换季的衣服,手巧的学员把棉花取出变成了夹衣。谁如果带来多余的衣服,会无私地送给缺衣的同学。一旦得知某位学员要奉命到大后方工作,来自大城市的女学员会立刻捧出来时穿的旗袍、大衣,供她挑选。

延河成了我们的盥洗室,冬天敲开冰窟窿洗,夏天跳进河里冲。盛夏时分,几个同学相约到河边沐浴,先洗好下衣,晾到河滩上,人躲进河中泡着;待下衣干透,着好再洗上衣。没有肥皂就用石块在河边捶打衣服,要么用草木灰过滤的碱水来洗。

物质生活很苦,但在精神上,我们却是最富有、最快乐的一群。最能说明我们心境的,要算是回荡在延河边的嘹亮歌声了。除了睡觉、上课、吃饭,学员们随时随地都在唱歌。早晨唱,傍晚唱,饭前饭后唱,课前课后唱,行军时唱,开大会时更唱,歌声此起彼伏,直唱得地动山摇。(33)

这段幸福时光的最高潮,是1940年的三八妇女节,中国女子大学在延河滩上举行了盛大的庆祝活动。

女大有歌咏队、舞蹈队、京剧队、话剧队、篮球队、排球队,经常组织文娱活动和球类比赛。记得有一天,朱德总司令给我们做完报告,兴致勃勃地与我们一起观看篮球比赛,与民同乐,深受感动。令我最难忘的是1940年的“三八”妇女节,临时搭建的主席台和松柏彩门,四周布满彩旗和标语,身穿一色列宁服、腰扎皮带、排列整齐的队伍,把延河沙滩打扮得格外壮观。当毛主席等中央首长健步登上主席台时,我们抑制不住内心的激动,雷鸣般的掌声经久不息。当看到500多名学员穿上我们做的列宁服,表演集体舞,不断变换队形,一会儿三八形,一会儿五角形时,无不感到内心的喜悦。化妆秧歌舞表演很精彩,雄壮有力的《女大大合唱》激励我们奋进。下午进行的排球对抗赛,抗大男子居然败在女大手下,格外增添了我们的欢乐。(34)

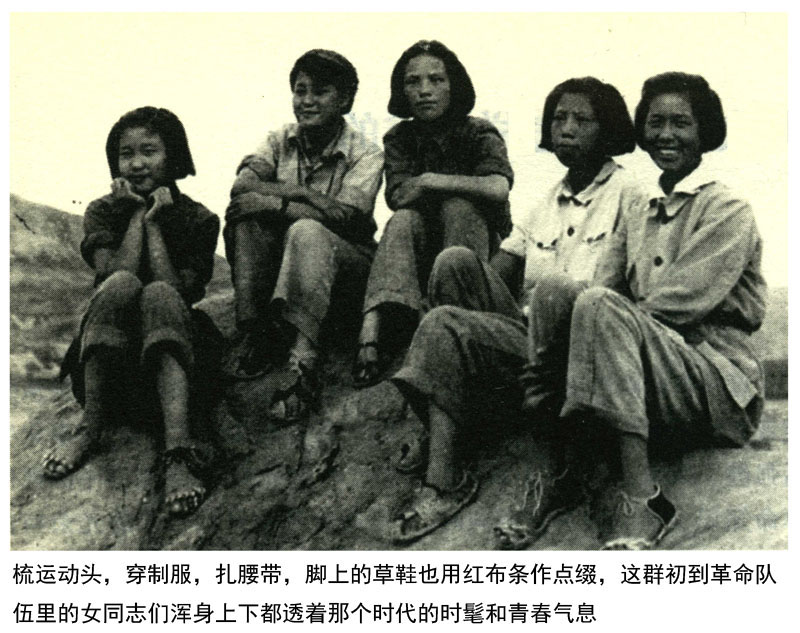

这次演出轰动了延安,并传为永远的佳话。在“公家人”穿着统一制服,灰蒙蒙一片模糊了男女性别的延安,女大学员仿照苏联服装式样,自己组织裁剪缝制出绝无仅有的校服——列宁装。(35)大翻领,双排扣,腰身收束,将女性青春健美的身材特征巧妙地显露出来,再穿上绣缀着两只红绒线球球的布草鞋,实在是别出心裁,标致极了,也时髦极了。这样的装束,配一张饱满红润的面孔,质朴诚恳的颜容,健美结实的身材,就成了后来影响近半个世纪的革命女英雄飒爽英姿标准形象的最初范本。(36)

每到周六傍晚,女大门口一直延续到延河边上,就拥挤着来迎接女友或妻子回去过周末的男同志们。也有目前还没有固定的对象,但自觉不自觉地跑过来看热闹,兴许还有什么意想不到的艳遇呢?

呵,因为有了如此烁热的簇拥,女大学员们越发显得这般非常的美丽!

①陈学昭:《延安访问记》,广州:广东人民出版社2001年9月版,第352页。

②参见温济泽:《第一个平反的“右派”:温济泽自述》,北京:中国青年出版社1999年6月版,第109页。温崇信祖籍广东梅州,生于江苏扬州,留学美国,后来到武汉、重庆、宝鸡等地任职,与邵力子、李宗仁交游深厚。1948华北平和平解放前夕任市政府秘书长,后去台湾。女儿到延安后,就与其断绝了父女关系。

③黎辛:《我说说夏沙》,手稿。

④阎明诗:《总理送我上征程》,见《延水情:纪念延安中国女子大学成立六十周年》,北京:中国妇女出版社1999年8月版,第4页。

⑤孟于接受朱鸿召电话采访记录,2002年7月12日,北京、上海。

⑥孟于:《抚育我成长的摇篮——延安》,见《延水情:纪念延安中国女子大学成立六十周年》,同前引第289页。

⑦黄仁柯:《鲁艺人——红色艺术家们》,北京:中共中央党校出版社2001年12月版,第13页。

⑧《王明同志在中国女子大学开学典礼大会上的报告》,《中国妇女》(延安)第1卷第3期(1939年8月)。

⑨于蓝:《苦乐无边谈人生》,北京:中央文献出版社2001年12月版,第34、35页。

⑩烈群:《新年的延安》,《大公报》(汉口)1938年1月25、26日。

(11)安吴青训班1937年10月1日最初创办时,借用国民党元老于右任先生在陕西省泾阳斗口村农场的房舍;11月中旬,迁至云阳镇城隍庙;1938年1月,再迁云阳北边的安吴堡一座地主庭院里。1939年8月,主体部分迁往晋察冀边区并入华北联大,1940年4月13日,中共中央通知青训班全部撤离安吴堡回延安。参见王昙:《革命干部的熔炉——延安时期的干部学校》,西安:陕西人民教育出版社1991年12月版,第104—110页。

(12)夏青:《青训班的女同学》,见《安吴古堡的钟声——安吴青训班史料集》,北京:中共党史资料出版社1987年1月版,第114—115页。

(13)葛炎:《古堡的足迹》,见《安吴古堡的钟声——安吴青训班史料集》,同前引第221页。

(14)成仿吾:《战火中的大学——从陕北公学到人民大学的回忆》,北京:人民教育出版社1982年2月版,第47页。

(15)郭靖:《女大概况》,《中国妇女》(延安)第1卷第2期(1939年7月)。

(16)贾保平:《从小学教员转变为革命战士》,见《延水情:纪念延安中国女子大学成立六十周年》,同前引第176—177页。

(17)[美]尼姆·威尔斯:《续西行漫记》,北京:解放军文艺出版社2002年6月版,第269页。

(18)黄仁柯:《鲁艺人——红色艺术家们》,北京:中共中央党校出版社2001年12月版,第160页。

(19)[美]尼姆·威尔斯:《续西行漫记》,同前引第269页。

(20)胡琦、何华生、许明修:《延安自然科学院创办的经过》,见《延安自然科学院史料》,北京:中共党史资料出版社、北京工业学院出版社1986年12月版,第396—397页。

(21)刘瑞龙:《战工团下乡实习工作的总结》(1939年2月),见《安吴古堡的钟声——安吴青训班史料集》,同前引第140页。

(22)夏青:《青训班的女同学》,见《安吴古堡的钟声——安吴青训班史料集》,同前引第115页。

(23)黄富强:《米脂婆姨——中国第一美人窝秘闻纪实》,北京:中国广播电视出版社1995年11月版,第14页。这是一本对延安时期米脂地区诸多历史人事的采访记录,遗憾的是书名副题如此艳俗。

(24)黄富强:《米脂婆姨——中国第一美人窝秘闻纪实》,同前引第18页。

(25)赵超构:《延安一月》,上海:上海书店1992年11月版,第58—59页。

(26)谢克:《延安十年》,上海:青年出版社1946年2月初版,第67、68页。

(27)赵超构:《延安一月》,同前引第90—91页。

(28)毛泽东:《妇女们团结起来》(1939年3月),见《毛泽东文集》第2卷,北京:人民出版社1993年12月版,第169页。这个正式公布的文本,与其他记录文本有出入。

(29)转引自赵海编著:《毛泽东延安纪事》,西安:陕西人民出版社1993年8月版,第60页。又见雷云峰主编:《陕甘宁边区大事记述》,西安:三秦出版社1990年5月版,第127页。文字略有出入。

(30)中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》中卷,北京:人民出版社、中央文献出版社1993年12月版,第126页。

(31)中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》中卷,同前引第131页。

(32)《中共中央为“三八”节工作给各级党委的指示》(1941年2月5日),《中国妇女》(延安)第2卷第10期(1941年3月)。

(33)丁雪松口述、杨德华整理:《中国第一位女大使丁雪松回忆录》,南京:江苏人民出版社2000年10月版,第275、276页。

(34)孙画秋:《忆延安女大——革命的摇篮》,见《延水情:纪念延安中国女子大学成立六十周年》,同前引第173—174页。

(35)女大校服列宁装是她们自己缝制的,有些事出偶然。1939年生产运动中,“经过一年的农业生产劳动,有相当一部分女同学例假不准了,第二年就改变了生产方式,搞工业生产”。学校从边区外买来十几台缝纫机,组织缝制的第一批衣服就是1940年三八节作为校服发给全体学员们的列宁装。参见徐岚:《女大的劳动生活》,见《延水情:纪念延安中国女子大学成立六十周年》,同前引第253页。

(36)王朝闻创作的刘胡兰雕塑形象,就是以当时从晋察冀边区“七月剧社”到延安“鲁艺”部队文艺干部训练班(随后改制为“八路军延安留守兵团政治部部队艺术学校”,简称“部艺”)学习的吕光为生活原型。冯松、吕光接受朱鸿召采访记录,2002年5月14日,北京德胜门外。