双室墓葬与唐代政治

齐东方

墓室的多少、大小、结构及其内部设施等能够反映墓主人生前的政治地位和经济状况。8世纪中叶前的唐朝,三品以上官员的墓葬多为长斜坡墓道的单室砖墓,四五品官员的墓葬多为单室方形土洞墓,六至九品官员墓葬多为单室方形或长方形土洞墓,无品官的庶人墓葬多为单室长方形土洞墓和“刀形”土洞墓[1]。

目前发现的上万座唐墓中,规模宏大、设施复杂、随葬品精美的双室砖墓所占比例极少,据墓志或其他能考证身份的遗物可知,双室砖墓的墓主人绝大多数为一二品的高官显贵。不过由于更多地位相当的人没有使用双室砖墓埋葬,而且,西安地区的双室砖墓主要出现于等级制度严格的唐高宗至睿宗时期,其间可以看出一些变化,主要不是指墓葬形制本身,而是使用这种墓葬的墓主人身份的不同,这一变化与唐代社会政治生活关系密切。

一、双室砖墓的特征与分类

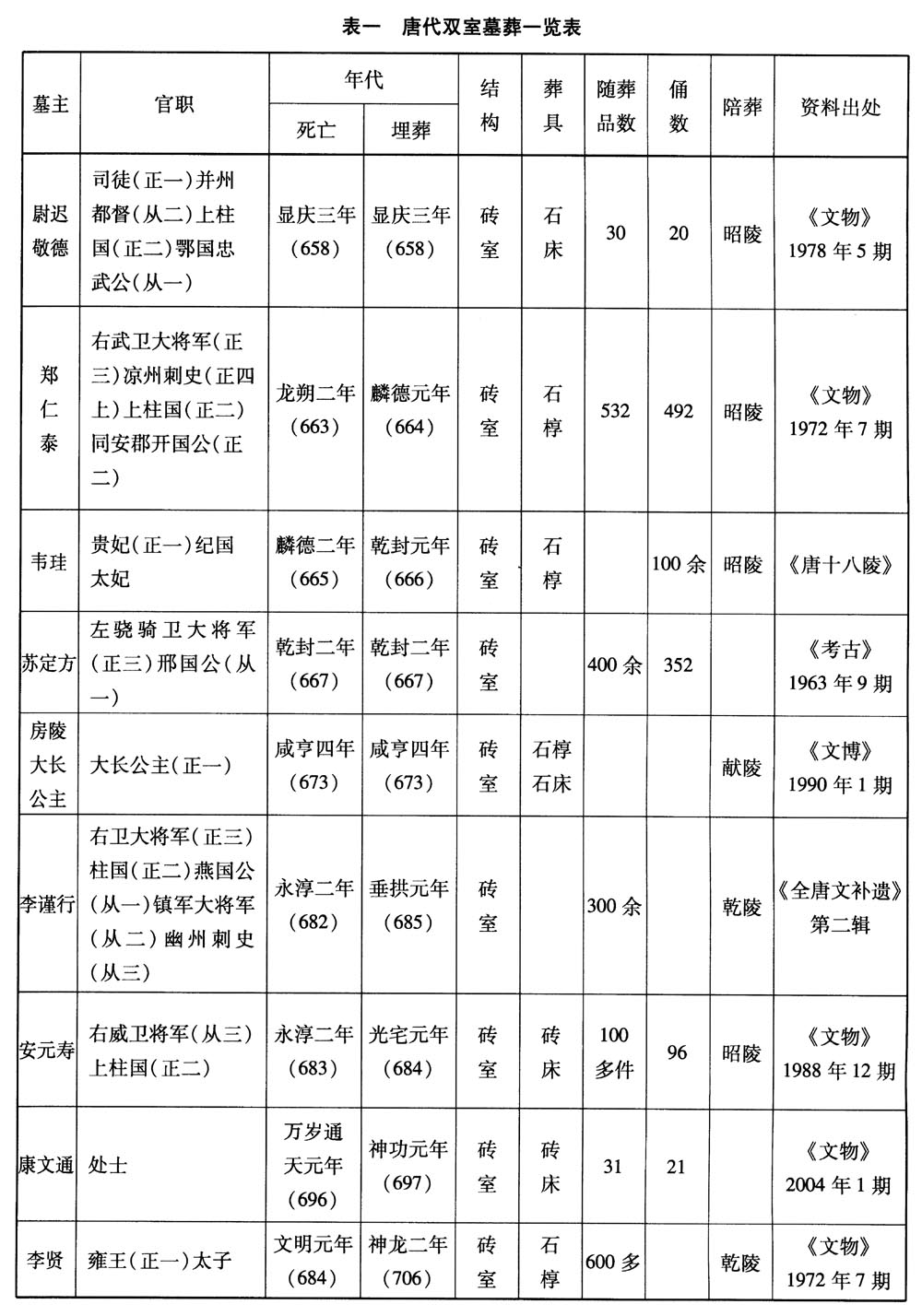

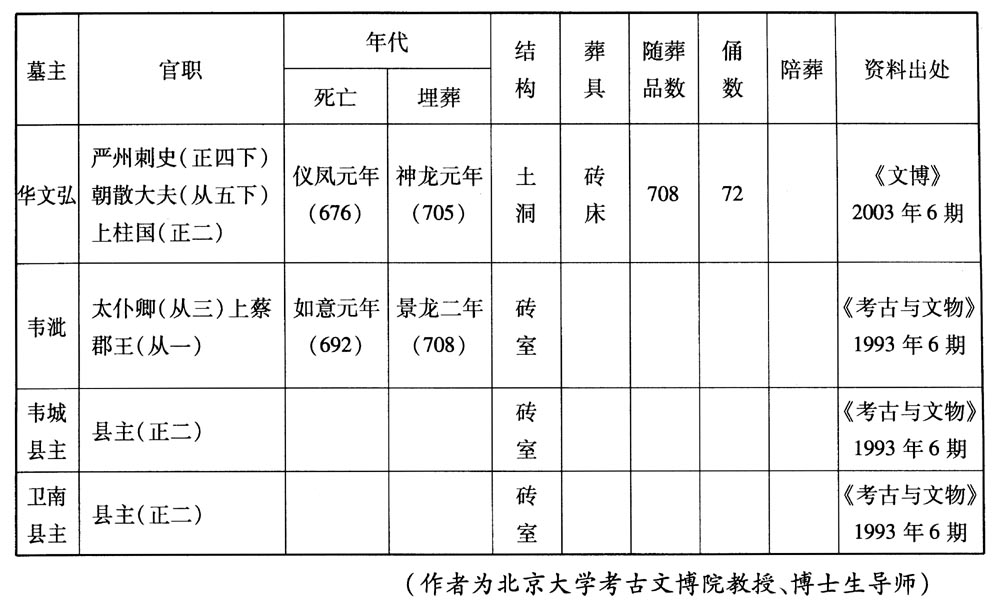

唐代双室砖墓的前室和后室都很规整,其间有甬道相连,前室稍小,或放置随葬品或空出;后室较大,用于埋葬尸体[2]。目前已发表报告的双室砖墓有尉迟敬德、郑仁泰、苏定方[3]、李谨行、李重润、李仙蕙、李贤、韦泂、韦浩、韦洵、韦泚、薛氏、李仁、房陵大长公主、韦贵妃、康文通、安元寿、李重俊、薛府君、韦城县主、卫南县主墓(表一:唐代双室砖墓一览表),还有罗观照、李思贞、华文弘墓,为双室土洞墓[4],双室砖墓主要特征是:

第一,比一般墓葬多一个墓室。西安地区贵族高官墓多为方形的单室砖墓,被葬者身份的差异主要表现在墓室的大小、结构、设施和随葬品方面。宏大豪华的双室砖墓,并非高等级的人普遍使用。唐代帝陵结构不清楚,已经发掘的文德元年(888)李儇靖陵是陕西唐十八陵中最晚的一座,只有一个墓室,不能代表整个唐代帝陵的状况。目前所见的双室砖墓是唐代规模最大、等级最高的一批墓葬。

第二,多使用石椁作葬具。石椁为仿木建筑,制造出脊瓦、滴水、门窗等,还雕刻各种花纹及人物。按“大唐制,诸葬不得以石为棺椁及石室,其棺椁皆不得雕镂、彩画、施户牖栏槛,棺内又不得有金宝珠玉”[5],用石椁不符合礼制规定,但根据墓志和有关记载,似乎又是恩制允许的[6]。

第三,有不少是帝陵的陪葬墓。尉迟敬德、郑仁泰、安元寿、韦贵妃陪葬昭陵,李谨行、李重润、李仙蕙、李贤陪葬乾陵,韦泂、韦洵陪葬“荣先陵”,房陵大长公主陪葬献陵,李重俊陪葬定陵,陪葬帝陵是一种特殊的荣典。

第四,随葬品丰富。《唐会要·葬》记载:“(开元)二十九年正月十五日敕,古之送终,所尚乎俭,其明器墓田等,令于旧数内递减。三品以上明器,先是九十事,请减至七十事……”[7]如果“明器”主要是指俑类的话,据保存较好的苏定方、李重润、李仙蕙、李贤、郑仁泰墓的情况看,远远超过了“九十事”的数量,而且由于双室砖墓均被盗掘或破坏,出土的器物已不是下葬时的数量。《大唐六典·将作监》甄官署条记载:“凡丧葬,则供其明器之属,别敕葬者,供余并私备。”[8]这种随葬品数量上的超越,或许是唐代“别敕葬者”的缘故。

第五,赙物丰厚,丧事隆重。考古发现中无法了解丧葬活动的全部,但这些墓葬出土的墓志中大都提到“丧事所资,随由官给,鼓吹仪仗,送至墓所”,[9]“荣哀所加”[10]等。韦泂墓志还载“赙物□千段,米粟五百石”,超出对最高的一品官“赙物二百段,粟二百石”[11]的规定,足见当时丧事规格非同一般。

双室砖墓不仅仅比一般墓葬多一个墓室,在其他诸如葬具、陪葬、随葬品、赙物等方面也享受特殊礼遇,墓主人的地位显然超乎于一般皇室贵族高官之上,死后才用非同寻常的墓葬。根据这些墓主人在唐代社会中地位和所起的作用不同,再参照死亡时间与埋葬时间,可分为三类。

第一类,有葬于唐高宗时期的尉迟敬德、郑仁泰、苏定方、李谨行、安元寿等,皆为功高盖世的高级军事将领,死亡时间与埋葬时间一致。

第二类,有韦贵妃、房陵大长公主和薛氏,都是女性皇室成员,身份特殊,死亡时间也与埋葬时间一致。

第三类,有葬于唐中宗、睿宗时期的李重润、李仙蕙、李贤、韦泂、韦浩、韦洵、韦泚、李重俊、李仁,墓主人皆为李唐宗室或异姓外戚,均为非正常死亡,而且死亡时间与现知墓葬的埋葬时间不同,属于被恢复名分,追赠官职,备礼改葬墓。

丧葬活动是礼仪制度规范下的社会行为,墓葬的建造也有准则。西安地区发现的唐墓,可以看出等级的划分和演变。概括地说,高祖、太宗时期——新的等级制度创建,高宗至玄宗时期——等级制度严格,肃宗至唐末——等级的表现方式逐步改变[12]。双室砖墓主要出现在唐代等级制度最严格的时期,随着时间的推移,墓主人由第一类向第二类转化,埋葬方式由一次葬变为改葬,这些差异源自社会政治等原因。

二、双室砖墓与石棺椁的渊源

双室砖墓的出现并不起自于唐代,渊源大约可追溯到魏晋或稍早。洛阳涧西和偃师杏园发现曹魏时期贵族的多室砖墓[13],由长斜坡墓道、甬道、前后室和两侧的耳室组成,沿袭着东汉晚期的做法[14]。东汉晚期墓的前室多是宽大的横室,相比之下曹魏墓的长墓道、方前室是新特点。南方墓葬也在东吴时期出现变化,安徽马鞍山朱然墓为前后两室的砖室墓,前室平面近正方形,后室为长方形,是目前已知东吴地位最高的墓[15]。湖北鄂城东吴墓也属这类双室墓[16]。

西晋时期的墓葬变化甚大,洛阳曾发掘过54座晋墓[17],其中34座单室,2座双室,太康八年(287)“晋故中郎”墓、元康九年(299)“晋贾皇后乳母美人徐氏”墓被归为大型墓,都是砖砌单室。西晋的双室墓在北方地区还有洛阳杏园34号墓[18]。南方有江苏宜兴西晋元康七年(297)“平西将军”周处墓和西晋周鲂墓[19],南京柳塘村“大康六年(286)”西晋墓,江宁县张家山西晋墓等[20]。这些双室砖墓有规整的前室和后室,通常后室葬尸体,前室放随葬品。但形制上比东汉以来的多室墓葬简化。更重要的是就等级制度而言,西晋时期虽然双室墓和单室墓都有,但双室墓并不比单室墓的等级高。

大约从西晋时开始,墓室的大小、墓内设施和一些特别的随葬品成为墓主人等级的标志,“晋故中郎”墓在甬道上设一道石墓门;“晋贾皇后乳母美人徐氏”墓甬道设两道石墓门,墓中残存金花饰物、铜质器皿、铁刀、石帐座、陶俑、青瓷器及碑式墓志等,显示出等级的高贵。尺寸很大的单室墓成了最高等级。西晋以后各族进入中原,北方陷入战乱,墓葬形制多样化,西安韦曲镇北塬[21]、草厂坡发现的双室土洞墓[22],约属十六国时期。看不出与西晋墓有明显的继承关系,也许是礼仪制度遭破坏,墓葬的建造并无严格统一的制度性规定。

北魏以后出现一些规整的双室砖墓。山西大同湖东北魏一号墓是迁洛以前平城时期的墓葬,为长斜坡墓道的双室砖墓[23]。河北赞皇东魏北齐李希宗墓[24]、景县北齐高长命墓[25],还有汉中地区的一座西魏墓都是双室砖墓的实例。南方的东晋较多地沿袭西晋的传统,大型墓有两种,一种有前后室,如镇江东晋隆安二年(398)墓[26]。齐永明三年(485)刘凯墓也属于双室墓。

不过从总体上看,南北朝时期的双室墓比较少见,使用这类墓的墓主人通常身份很高。大同湖东北魏墓破坏严重,仍出土精美的漆画棺板残片,生前地位应该比较显赫。李希宗的官职是使持节都督五州诸军事、骠骑大将军、州刺史、司空。高长命是雍州刺史。不过,尽管有些墓主的地位较高,这时的双室砖墓并不代表最高等级,如北魏江阳王元*墓、常山王元邵墓[27],东魏时期的茹茹公主墓[28],北齐东安王娄叡墓[29],以及韩裔[30]、库狄迥洛[31]、高润[32]墓。这些更高级的贵族都用规模较大、设施较复杂的单室墓。西晋时不以墓室多少表示等级的做法似乎跃过十六国时期,对北魏以后贵族、甚至皇帝陵墓产生了影响。洛阳北邙山南麓的峻阳陵墓地和枕头山墓的单室土洞墓,“无疑都是晋墓,而且墓主可能是贵族”,有的甚至可能是帝陵[33]。大同城北的西寺儿梁山南部文明皇后冯氏的永固陵、孝文帝预营的寿宫万年堂[34]及邙山顶上的宣武帝景陵进行了发掘[35],地宫虽为单室,但规模宏大。宣武帝景陵南北6.73米,东西6.92米,高达9.36米,墓室壁厚2.09米。地面铺砌石板,有石棺床,棺床四角有安帐钩的石插座。甬道内设两道封门墙,并有一重石门,显示出帝陵与一般墓葬的区别。南方地区也是如此,东晋王氏家族追随晋元帝司马睿南渡至建康,世代与司马氏联姻,成为东晋首要豪门。其家族墓葬位于今南京北郊象山之阳,发掘近十座,墓葬结构均为单室墓,墓葬最大长度达5米。南京地区的单室大墓也被推测为帝陵[36]。可见西晋以后用尺寸、设施、随葬器物来区分其等级,而不是墓室的多少,最高等级的墓是单室墓。单室墓取代并改变了以往多室墓流行的原因之一,可能与建安十年(205)曹操下令禁止厚葬,西晋继续实行这一主张有关,这种以政治、军事上的变革为背景的丧葬改革,使中国古代墓葬发生了深刻变化。但是西晋以后并不意味双室墓的等级变低,在很多情况下也是丧葬豪华的反映,而且一直持续到后代。

尽管汉代也有用石葬具的实例,但到北朝时出土较多。山西大同太和元年(477)宋绍祖墓石椁,外观呈木构三开间单檐悬山顶式殿堂建筑,南接前廊,由百余件雕凿精细的青石构件拼装组合而成。大同智家堡北魏墓地有四座石椁墓。其中一具石椁为抬梁式承重墙结构,单檐人字坡悬山式顶[37]。隋代石棺椁也可以见到,开皇十五年(595)周开府仪同三司洮甘二州刺史段威墓也有石棺[38]。石棺椁是豪华葬具,制造费工费时,宋绍祖墓石椁上有一处题记:“太和元年五十人用公(工)三千盐豉卅斛”,记载了参加墓葬工程的工匠人数,制作工时[39]。隋代石棺椁也并非普通人可以使用,《隋书·李穆传》载李穆死后:“诏遣黄门侍郎监护丧事,賵马四匹,粟麦二千斛,布绢一千匹。赠使持节、冀定赵相瀛毛魏卫洛怀十州诸军事、冀州刺史。谥曰明。赐以石椁、前后部羽葆鼓吹、辒辌车。百僚送之郭外。诏遣太常卿牛弘赍哀册,祭以太牢。”[40]李穆显赫一时,死后得以赐石椁的殊荣。考古发现隋李静训墓有石椁[41]。李静训曾祖为北周骠骑大将军、河西郡公李贤,父李敏为隋左光禄大夫,外祖母是隋文帝长女、周宣帝皇后,李静训墓葬使用大型的石椁是极其特殊的。

丧葬使用石椁通常被认为是奢侈的行为,到了唐代被严加禁止,前引《通典》记载,“大唐制,诸葬不得以石为棺椁及石室”[42]。《唐六典》中也载:“凡葬禁以石为棺椁者。其棺椁禁雕镂、彩画、施户牖栏槛者,棺内禁金玉而敛者”[43]。《旧唐书·令狐峘传》载:德宗即位,将厚奉元陵,令狐峘上疏说:“秦始皇葬骊山,鱼膏为灯烛,水银为江海,珍宝之藏,不可胜计,千载非之。宋桓*为石椁,夫子曰:‘不如速朽。’子游问丧具,夫子曰:‘称家之有无。’张释之对孝文曰:‘使其中无可欲,虽无石椁,又何戚焉?’汉文帝霸陵皆以瓦器,不以金银为饰。由是观之,有德者葬逾薄,无德者葬逾厚,昭然可睹矣!”[44]。

这里提到的“宋桓*为石椁,夫子曰:不如速朽”。在《晋书·刘曜传》讨论修陵时也提到:“向*石椁,孔子以为不如速朽。”[45]孔子反对用石椁之事,还能追溯到《汉书·楚元王传》,刘向谏成帝营建昌陵时也引述“宋桓司马为石椁,仲尼曰:不如速朽’”之句[46]。《汉书》、《晋书》、《旧唐书》讨论薄葬节俭都引为论据的故事,出典在《礼记·檀弓上》:宋国“桓司马自为石椁,三年而不成”,此举受到孔子严厉的批评。此后这一事件被历代引述,可见用石椁是奢侈之举。

从考古发现来看,用石材建墓并不罕见,如汉代有石板墓、画像石墓,还有在墓葬的地上建筑如石祠堂等,但作为葬具的石棺椁北期以后渐多。其原因可能是中原传统中认为是奢侈的石葬具,在北方少数民族中无此观念,辽宁朝阳、北票等发现许多石室墓、石椁墓[47],北朝时期北方少数民族入主中原,石葬具较多出现,尽管数量不多。

唐代以石棺椁为奢侈并明令禁止,是传统观念的延续,而在现实中又屡有出现自有原因,石棺椁常常与双室砖墓组合更不会出于偶然。唐代的双室砖墓虽然与北朝时期在形制上无大区别,却明显地代表着最高等级。既然明文规定禁止石棺椁的使用,双室砖墓又比较罕见,这种看似违反礼仪制度的现象,有社会需要,这些墓都是大张旗鼓的官葬,与当时政治生活有密切联系。

三、表彰功臣与新等级制度

夺得天下后的唐朝,于贞观元年(627)奖赏功臣、排列等级,封中书令房玄龄为邢国公,兵部尚书杜如晦为蔡国公,吏部尚书长孙无忌为齐国公,并为第一等。然而,太宗李世民从父淮安王神通(李寿)上言:“义旗初起,臣率兵先至,今玄龄等刀笔之人,功居第一,臣窃不服。”太宗曰:“‘国家大事,惟赏与罚。赏当其劳,无功者自退;罚当其罪,为恶者咸惧。则知赏罚不可轻行也。今计勋行赏,玄龄等有筹谋帷幄、画定社稷之功,所以汉之萧何,虽无汗马,指蹤推毂,故得功居第一。叔父于国至亲,诚无爱惜,但以不可缘私滥与勋臣同赏矣。’由是诸功臣自相谓曰:‘陛下以至公,赏不私其亲,吾属何可妄诉’。”[48]

李寿最早参与了太原起兵,又是高祖李渊的从弟,太宗叔父,对房玄龄、杜如晦、长孙无忌居自己之上很是不满,但争功的意愿最终没有得到满足。太宗李世民强调“赏罚不可轻行”,表明确立功臣的地位对维护统一、稳定秩序特别重要。这种政治举措,也实用于人死了以后的丧葬活动,墓葬作为一种物化象征,也必然体现人的地位。

第一类墓葬的主人担任的散官、职事官、爵位、勋官的品位均在三品以上。其中尉迟敬德、苏定方、李谨行三人在两唐书中有传,郑仁泰、安元寿虽无本传,但史书中可以见到与他们相关的记录,墓志中更详载其生平事迹。

尉迟敬德本为刘武周部将,刘武周灭亡后投降李世民,起初不被众将信任,李世民坚持起用他。尉迟敬德在唐郑决战时有单骑救主之功,得以稳固地位,又以勇将身份参加过许多重要战役,屡次救过李世民的性命。在玄武门之变中亲手杀死齐王元吉,率兵威逼李渊下旨立李世民为太子,有重大的拥立之功。后来突厥进犯时以骑兵迎击取胜,贞观十七年,与长孙无忌等二十四人作为唐开国元勋“图形于凌烟阁”[49]。死后,许敬宗为其请加赠:“武德末年,二凶构乱,经纶中兴之业,能置宗庙之安者,敬德功当第一。”太尉长孙无忌曰:“敬德早从征伐,勋庸茂著。贞观之初,特效殊绩。比诸将帅,超越等伦。”[50]高宗赞同如此评价尉迟敬德,葬礼十分隆重,“高宗为之举哀,废朝三日,……赐东园秘器,陪葬于昭陵”[51]。

苏定方幼年从军,转战一生,以骁勇善战著称。特别在对西域的战争中,屡负重任出征,获胜而还。“定方前后灭三国,皆生擒其主,……乾封二年(667)卒,年七十六。高宗闻而伤惜,谓侍臣曰:‘苏定方于国有功,例合褒赠。’”[52]

李谨行祖上为靺鞨人,其父归附唐朝后,以战功封蓍国公,赐姓李。李谨行曾任营州都督,凭武力、财力,“为夷人所惮”。后调任西北,“上元三年,又破吐蕃数万众于青海,降玺书劳勉之。累授镇军大将军,行右卫大将军,封燕国公。永淳元年卒,赠幽州刺史,陪葬乾陵”[53]。他是以赐姓李的荣典进入李唐宗室之列,又以战功卓著得授高官。

郑仁泰17岁参加晋阳起兵,效力于秦王府,长年守卫、陪侍于李世民左右,被引为心腹。参与了李世民夺取皇位的玄武门之变。唐高宗时,开国元勋相继去世,郑仁泰的地位更显得突出,身兼右武卫、右卫、右领军三大将军[54]。麟德元年(664)死后,以“太原元从,西府旧臣”,被封为“第一等功臣”[55]。下葬时“丧事所资,随由官给;鼓吹仪仗,送至墓所”[56]。

安元寿与郑仁泰的情形比较接近,16岁追随李世民,入秦王府,在玄武门之变中被“委以腹心,奉敕被甲于嘉猷门宿卫”,守卫皇宫至秦王府必经之地,其后立功得以提升。安元寿本为粟特人,从曾祖到父辈历仕北周、隋唐。安元寿一生担当的都是军职,而且出使西域,参加平息贺鲁叛乱的远征,建功立业都在西北,高宗时为右威卫将军、上柱国。死后恩诏“特令陪葬昭陵”[57]。

上述五人均非名门望族,尉迟敬德为降将,李谨行系靺鞨人后裔,苏定方祖上为庶民,郑仁泰也不是士族子弟,安元寿是粟特人。他们都是与太宗在夺取天下的戎马生涯中一起出生入死,休戚与共,因战功显赫获得崇高的地位,死后特礼埋葬。

唐朝初建,强调“国家大事,惟赏与罚”,如果“功居第一”,图形凌烟阁,政治影响很大。在资格评定标准中,是否参与太原起兵和玄武门之变固然重要,但实际战功更被看重。贞观元年(627)论功行赏时与人攀比的淮安王李寿,从太原起兵后参加过多次重大战役,资历颇深,死后“资给赗赠,特加常等”[58]。墓葬的豪华之处在于以精美的石椁为葬具,随葬的大量陶俑中还有彩绘贴金甲骑马俑[59]。但李寿使用的只是单室砖墓,与尉迟敬德等使用的双室砖墓有区别。而且,李寿葬于雍州三原县之万寿原,尉迟敬德等墓大都陪葬于帝陵。李寿虽贵为皇亲,又是开国元勋,但在筹谋帷幄、画定社稷、疆场厮杀中的功绩显然不如上述战将,似乎还经常是作战不力,唐太宗甚至明确指责他“山东未定,受委专征,建德南侵,全军陷没;及刘黑闼翻动,叔父望风而破”[60]。

已发掘的高宗时期的墓葬还有临川公主李孟姜(682)、郯国大长公主(787)、长乐公主(643)、新城长公主墓(663)[61]、虢王李凤(675)、虢国公张士贵(657)、薜国公阿史那忠(675)等墓[62],这些皇室成员和高官贵族都用单室砖墓,规格不及前者。考其生平事迹,可知功劳在尉迟敬德等人之下。

职位接近的大臣墓葬规格不同,功臣的墓葬甚至超过皇室成员墓,这是唐初墓葬的重要特征。尉迟敬德等五人的墓葬比皇室成员及其他高官的墓规格高,说明与皇帝的亲疏关系并不是最重要的标准。这些双室砖墓有两个明显的特点,一是墓主均为高级军事将领,二是埋葬在高宗时期。唐取代隋依靠的是出身各异的人,“凡在朝士,皆功效显著,或忠孝可称,或学艺通博,所以擢用”。以功绩大小获得相应的身份,使军功集团的人地位突出。注重对建功立业者的表彰并不限于武将,文臣亦在其中。被称为“刀笔之人”的房玄龄受赏,是因为“有筹谋帷幄、画定社稷之功”。而新的政权也自然要对原有的等级和氏族身份重新划分,贞观五年(631)高士廉等人重修《氏族志》,唐太宗明确提出“崇重今朝冠冕”,“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”[63]。唐高宗进一步修定《氏族志》,并将其改名为《姓氏录》,也强调“以仕唐官至五品皆升士流”和“各以品位高下叙之”的原则。唐初取材于现实人物与事件的绘画如阎立本《秦府十八学士图》、《凌烟阁功臣二十四人图》等,亦宣扬和赞美唐初的文治武功与太平盛世,其目的在于“写真图藏之书府,用彰礼贤之重也”[64]。

来自各个阶层的文臣武将,是维护新生政权的重要基础,因此要重新调节统治集团内部的关系,凡有才能、立战功者,不论出身贵贱,均要给予显贵的地位。“崇重今朝冠冕”,“止取今日官爵高下作等级”,是新兴政权必然措施。作为等级制度的表现方式之一,墓葬也自然随之反映。尉迟敬德等五人因建立、巩固李唐政权受到褒赠,给予双室砖墓的特礼埋葬,除了依据官品,更突出业绩功劳,这种现象发生在高宗时期,是唐初政治的特点。利用丧葬活动帮助重建秩序,对于巩固政权起到了积极的作用。

四、政治斗争与厚礼改葬

第二类双室砖墓的墓主人大都没有殊勋懋绩,有的甚至尚未成年。他们使用规模恢宏的双室砖墓有两点值得注意,一是都葬于唐中宗、睿宗时期,二是均为改葬墓。这与当时出现的“李唐复辟”事件以及一场不亚于改朝换代的激烈权力之争密切相关。

神龙元年(705),被废为庐陵王的李显复皇太子位。此时武则天寝疾愈重,身边仅张易之、张昌宗侍侧,操纵着王朝的大权,引起了朝野的警惕,终于引发了左、右羽林军突然斩关而入,怒斩张易之、张昌宗之首,逼迫武则天让位于太子。这场诛二张,挟持太子李显即皇帝位的事件,实质上是场宫廷政变。

李显登基之初,只是李唐复辟表面上的成功。除论功行赏和人事调配之外,和几乎所有皇帝继位时一样大赦天下。武则天下台标志她的统治时代画上了句号,但武氏旧有的势力犹存。如何对待武则天以来遭非命者的平反昭雪,在此时却是非同寻常的政治举措,需要朝臣们表明立场。706年5月葬武则天之后,唐朝出现一连串奇异的葬礼,即706年6月8日,葬懿德太子。706年7月2日,葬永泰公主。706年8月13日,葬雍王李贤。

对李唐宗室成员“以礼改葬”,理由是“武后所诛唐诸王、妃、主、驸马等皆无人葬埋,子孙或流窜岭表,或拘囚历年,或逃匿民间,为人佣保。至是,制州县求访其柩,以礼改葬,追复官爵”[65]。这一有关丧葬的诏令,同恢复武后所改的社稷、宗庙、陵寝、郊祀、官名如旧制同样,是“李唐复辟”的重要步骤。

李重润、李仙蕙因“窃议‘张易之兄弟何得恣入宫中’,则天令杖杀”[66],时为大足元年(701)。李贤曾于上元二年(675)被册命为皇太子,“俄诏监国,贤于处决尤明审,朝廷称焉,帝手敕褒赐”[67]。后因被武则天猜疑,以谋反罪废为庶人,迁往巴州。文明元年(684),武则天又使“丘神勣往巴州,检校贤宅,以备外虞。神勣遂闭于别室,逼令自杀”[68]。同为改葬墓,李重润、李仙蕙二墓在墓园范围、地面石刻、墓室结构及尺寸、壁画内容诸方面都比李贤墓的规格高[69],《新唐书》也明确记述李重润、李仙蕙的墓“号墓为陵”[70],而李贤的“雍墓不称陵”[71]。

这一差别反映出中宗李显先葬亲生子女李重润、李仙蕙,表面上更突出私情,以“号墓为陵”规格改葬,可达到抑武扬李的目的,借此巩固自己失而复得的地位与权力。而举行国葬大礼非同小可,不光花费巨大,大张旗鼓地为被武则天所杀的懿德太子、永泰公主送葬,无疑是向武氏集团发起进攻的信号。李贤最初是以雍王的身份改葬,“故雍王墓志”的“故”字上还有清晰改刻“大唐”二字的痕迹,可见先以“故雍王”来含糊其辞,直到下葬前才决定要以“大唐”为号。改葬五年后又追赠太子,放入墓中“章怀太子”墓志。两方墓志志文在称谓、语气上也有了很大区别,可以看出把武则天由皇帝变为“皇太后”措辞的微妙[72]。

中宗李显时改葬的李唐宗室成员有多少无从考察,不过最初改葬的范围较小,这大概与当时的政治形势和政治需要密切相关。如反武则天,“有匡复之志”,并直接以刀兵相见,事败后被杀[73]的李贞未能予以改葬,大概是因为武氏势力仍在,容易直接引发混乱,平反李贞借口不充分,故直至开元六年(718)李贞才被改葬。中宗登基被称为“云迴南上,龙见东京,二仪更辟,九族还叙”的时代,在备礼改葬时虽有亲疏以及埋葬的先后区别,而政治需要为根本原因。

如果李重润等三人所具有的太子、公主身份,能成为他们在改葬时得以享用双室砖墓的原因,其后韦氏家族成员使用双室砖墓改葬,则表明这种埋葬形式已变成宫廷斗争中用以炫耀权势、扩大影响的工具。

唐嗣圣元年(684)李显由皇太子被贬为庐陵王,其妻韦氏之父韦玄贞全家也被流放岭南钦州,如意元年(692)当地蛮首宁承兄弟欲逼韦氏二妹为妾,母崔氏不从,结果宁承兄弟杀崔氏及韦氏的四个弟弟[74]。韦氏因中宗复位而立为皇后,得势后的韦氏家族不仅得以“内外封拜,遍列清要”[75],死去的亲属亦受到追赠改葬。“又遣广州都督周仁轨率兵讨斩宁承兄弟,以其首祭于崔氏。”[76]韦氏之父玄贞先被追赠为上洛郡王,引起朝臣的非议,左拾遗贾虚己上书进谏:“孔子曰:‘惟名与器,不可以假人。’且非李氏而王,自古盟书所弃。今陛下创制谋始,垂范将来,为皇王令图,子孙明镜。匡复未几,后族有私,臣虽庸愚,尚知未可。……陛下奈何行私惠,使樵夫议之。”[77]可是贾虚已的反对非但未能奏效,紧接着韦后又加赠其父为太师、雍州牧、益州大都督、酆王,谥曰文献,迁回长安改葬称荣先陵。韦后的兄弟韦洵、韦浩、韦泂、韦泚的棺柩也从广西搬回长安,景龙二年(708)葬于长安城南韦曲。追赠韦洵为吏部尚书、汝南郡王;韦浩为太常卿、武陵郡王;韦泂为卫尉卿、淮阳郡王;韦泚为太仆卿、上蔡郡王。迁回长安改葬之日盛况空前,中宗李显与韦后亲登长乐宫望柩痛哭。

韦氏家族墓地先后进行考古发掘的有韦泂、韦浩、韦洵、韦泚、韦城县主、卫南县主墓[78],其中韦泂和韦洵墓报道略为详细。韦泂墓为砖砌双室,内有庑殿顶石椁,刻着精美的人物、花草。虽在早期遭到人为破坏,仍出土了大量随葬品,可想见埋葬时的奢华。韦泂墓志中载:“皇后仁爱之心合于天地,友悌之德通于神明”[79],透露出改葬意在炫耀韦后。中宗复位使韦后的权势日益膨胀,为了显示重新获得的地位,利用改葬发泄对当年韦氏遭贬的不满,抬高家族的地位。

时隔两年,唐代又隆重地改葬了节愍太子李重俊和成王李仁[80]。李重俊于神龙二年(706)秋被立为皇太子,因其为后宫所生,为韦氏和武氏所不容。安乐公主之婿武崇训及其父武三思数次教唆公主凌侮太子,甚至呼其为奴。还劝公主请废太子,自立为皇太女。忍无可忍的太子终于在神龙三年(707)七月,“矫制发左右羽林兵及千骑三百余人,杀三思及崇训于其第,并杀党羽十余人”,又求索韦后、安乐公主及上官婕妤,此三人挟中宗登玄武门楼,诏劝随重俊政变的兵士倒戈,于是兵士多溃散,重俊逃至终南山,为左右所杀。《新唐书》卷81载:“诏诛首朝堂,献太庙并以告三思、崇训柩”。景云元年(710)睿宗即位后,为其昭雪,恢复太子身份,并陪葬定陵[81]。

节愍太子帅兵入宫时,一同起兵的还有左金吾卫大将军成王李仁(千里)与其子李禧,他们分别为太子守宫城诸门,兵败当日父子俩遇难。李仁经历复杂,少年时遇到家庭罹难,其父李恪“数出畋猎,颇损居人,侍御史柳范弹奏之。丁丑,恪坐免官”。永徽中“会房遗爱谋反,遂因事诛恪……海内冤之。有子四人,仁、玮、琨、璄,并流于岭表”[82]。“武后诛唐宗室,有才德者先死,惟吴王恪之子郁林侯千里,褊躁无才,又数献符瑞,故独得免。上即位,立为成王,拜左金吾大将军”[83]。“褊躁无才”和“又数献符瑞”似相矛盾,或许是李仁因势险恶,佯装无知,又阿谀迎奉得以安身立命。志文称其“王隐若敌国,虑深属垣,畏涂叱驭,焦原跟趾。怀社稷之长策,挫风云之逸气,通变不羁,轮辕适用”。似乎还得到武则天的赏识。《新唐书·郁林王传》载李仁“尝使江左,州人遗以金,拒不内,武后遣使者劳曰:‘儿,吾家千里驹!’更名千里。”睿宗下诏为李重俊昭雪,参与起事的李仁也得以“制复旧班,用加新宠”[84],将之视为赴宗稷之急危的建功立业者,改葬墓用双室砖墓,有石墓门、石棺床。

中宗复位、睿宗即位期间出现的改葬墓,埋葬规格亦不多见,应是特制。这些声势浩大的改葬不是厚葬功臣、弘扬功勋,也不光是恢复礼法,而是朝廷权力的更换和政治斗争的结果。李重俊死后头颅祭三思、祟训尸柩,十分凄惨。然而短短三年一悲一荣,天上人间,政治斗争的惨烈活生生地反映在墓葬的建造上。

五、双室墓葬使用范围的扩大

韦贵妃、房陵大长公主、薛氏等墓,墓主既不是功高盖世的大臣,也不是改葬墓,但从她们的身份可以看出有双重特征,即高贵的皇亲国戚,而且还是女性。韦贵妃名珪,字泽,贞观元年(627)册拜贵妃。永徽元年(650)册拜纪国太妃。贵妃是正一品。韦贵妃麟德二年(665)薨,乾封元年(666)陪葬昭陵,死后特赐东园秘器,给鼓吹,仪仗往还[85]。其墓在昭陵180多座陪葬墓中距昭陵最近,是规格最高陪葬墓之一。房陵大长公主,武德四年(621)封永嘉公主,永徽五年(654)改封房陵大长公主。咸亨四年(673)薨于九成宫之山第,死后赗赠有加,陪葬高祖献陵[86]。薛氏为县主,视正二品[87],11岁嫁予豆卢氏,“则天皇后嘉其嫔则,锡以祟号,封万泉县主”。薛氏随夫赴任延州,景云元年(710)卒,归葬长安。墓志云“县主姓薛氏,河东汾阴人”,下面不先叙家祖,却强调她是“镇国太平长公主之第二女也”[88]。

这三个女性都拥有皇室血统并备受宠爱。太宗执政的23年中,韦珪居后宫嫔妃之首,死时尊为太妃。房陵大长公主是唐高祖李渊的第六女,高宗时已成为长辈。两墓用双室砖墓,而且墓中有石椁,应是因血缘而高贵,并有情感因素得以厚礼埋葬,既是礼仪的需要,也是传统的必然使她们与特殊功臣墓在丧礼上享有相似的规格。当然这是唐初的现象。薛氏为县主,比不上上述两个人的地位,却是太平公主的女儿,而且埋葬的时间是在初唐之后,也正是李唐复辟,韦后专权的背景下利用丧葬作文章之后不久。太平公主与李隆基等合力铲除韦后势力后,“日益豪横”,“其时宰相七人,五出公主门”[89],朝廷大权几乎尽握手中。厚葬亲属可以表现政治上的显赫,故薛氏的双室砖墓埋葬与其母得势分不开。唐代双室砖墓中还有万岁通天元年(696)终,神功元年(697)葬的康文通墓,他的地位仅仅是处士,无官职,为何使用大型前后室砖墓,目前无法解释。该墓随葬器物较特别,除了一般墓葬中通常两件武士俑,另有文官俑、武官俑各一件[90]。

自李显恢复李唐国号,宫廷政治斗争一直不断,直到玄宗即位才稳定下来,其间出现的双室砖墓多直接与政治斗争相关,隆重的葬礼反映了政治变革和权力的转移。利用丧葬活动炫耀权势,有时还从相反的方面表现。如景龙四年(710)韦后与宗楚客、安乐公主等毒杀中宗李显,令韦温总揽兵权,韦氏家族掌管要害部门,发动叛乱,李隆基起兵诛杀韦后及党羽,奉睿宗李旦复位,“睿宗夷玄贞、洵坟墓,民盗取宝五略尽。天宝九载,复诏发掘”。[91]韦氏显赫时厚礼改葬,政治斗争失败后,家族墓地曾两遭毁坏。目前考古发掘证实,韦氏家族墓地早年的确被人为破坏,陵园地面上的石刻封土无存,陵园四门被毁[92]。

唐代还有一些双室土洞墓,如唐严州刺史华文弘墓。华文弘于贞观十八年(644)参加征伐高丽,后来又赴西南边陲平定夷獠,担任黔州都濡县令、检校夷州司马。咸亨元年(670)为洮州都督府长史,经略西藩。上元元年(674)任使持节严州诸军事、严州刺史,是为唐朝南部边陲的重要官员。上元二年(675)担任振州道行军长史,仪凤元年(676)战死。华文弘出身显贵,一生为平定边疆而转战各地,并死于疆场,故皇帝下诏赠*载柩还葬京师,赐以李姓,故墓志盖上书“大唐故李府君墓志铭”[93]。唐中宗神龙元年(705)沙州刺史李思贞墓也是双室土洞墓[94]。李思贞在西北任职,死后“灵柩还京,所须官给”[95]。李思贞为华文弘之子,其墓志明确称“父文弘,皇朝使持节严州诸军事、严州刺史”。不过李思贞墓志在叙述家事时称“平原高堂人也,因官而徙,遂家于京兆之万年县。本姓华,犯周庙讳,改为李氏焉”。父子二人死亡时间相距29年,墓志中对姓氏的说法不一,父华文弘志称赐以李姓,子李思贞却称因犯周庙讳,改为李氏。唐皇室姓李,因功赐以李姓常见,因避讳而改成李姓难以理解。不过两人均死于边疆、还葬京师,加之关于姓氏说法的矛盾,说明墓葬的特殊性。

双室土洞墓还有唐高宗调露二年(680)高祖的第十子徐王元礼姬罗观照墓[96],西安东郊温思暕墓[97]。罗观照墓墓室尺寸较小,前后室间没有甬道,前室放置随葬品。温思暕生前是司农少卿、太中大夫、上柱国,死于武周证圣元年(695),葬于万岁登封元年(696)。这两座墓规模较小,罗观照墓修建的草率,大概不是由官府负责的埋葬[98]。似乎并无等级意义,也不与政治斗争等社会背景相联系。

西安地区以外也有一些双室墓葬。北京丰台史思明墓[99]用汉白玉石条砌成,墓道斜坡式,靠近甬道处有对称的半圆形小龛4个,墓道两侧也各有2个方形壁龛。墓室为方形石室,两侧各有一长方形的耳室。史思明发动叛乱后自称“大圣周王”,更国号“大燕”,又自称应天皇帝,其墓大约是想按帝陵规格埋葬,或许因为埋葬仓促和对帝陵形制缺乏了解,故墓葬成为唐代墓葬中的特例。北京地区还有信州刺史薛府君墓,为有耳室的双室墓[100],后面的主室南北5米,东西6.25米。河北正定县大中八年(854)成德节度使王元逵墓有前后室和东西耳室[101]。这些双室墓也许是当地最高权力者的越礼行为。河西、山东,甚至南方地区也有少数双室墓[102],这种双室砖墓与上面论及的高宗至睿宗时期的双室砖墓的性质完全不同,虽然也有表示等级的意义,反映的却是地区特色。

还有一些单室墓出土了石棺椁。如陕西三原淮安靖王李寿墓,陕西耀县城东唐墓[103],陕西临潼新丰镇唐墓[104],陕西靖边杨会墓,西安杨思勗墓[105],西安金乡县主墓[106],山西薛儆墓[107],长沙中南工大唐墓[108]。这些有石椁的墓葬,总体上也反映了死者身份的高贵,或一些特殊的原因,但与当时的政治斗争无关。

六、结语

双室砖墓、石棺椁非一般人能死后享用,墓主多是特例恩准者,代表唐代墓葬最高的规格。但这类墓葬主要出现于特定的历史时期,而且在流行时段不长的期间,清楚地看出墓主人由褒赠功勋到显示权力的演变。褒赠军功大臣、受宠的宗室人物,是唐初政治的需要。8世纪初中宗复位,通过厚礼改葬被武则天掌政时杀害的李唐宗室成员,来传达“李唐复辟”的政治信息。规模宏大的双室砖墓,成为政治斗争的工具。韦氏为皇后外戚力量兴起和太平公主政治集团强盛之时,也厚葬亲属,利用丧葬炫耀其权势。

李重俊、李仁是双室砖墓中较晚的实例,他们是发动反对武韦的流血事件中的牺牲者。由于这场举兵欲铲除韦武的行动毕竟属宫廷政变,睿宗登基虽然平反改葬了节愍太子和李仁,却顾及到了皇权的威望和政治稳定。当时太府少卿韦凑上言认为不宜谥李重俊为“节愍”,恐“使后代逆臣贼子因而引譬,资以为辞”,从而“开悖乱之门”,只是政令已行,“节愍”谥号难以改易[109]。由于这一顾虑,随同节愍太子斩关入宫的右羽林大将军李多祚,依从韦凑的“只可云放,不可称雪”的建议,停止赠官。开元六年(718)改葬的反武则天而死的李贞,没有以双室砖墓埋葬,也许是因为李唐完成复辟,又清算了武韦集团,其后宫廷矛盾斗争进入相对稳定时期,不必再利用丧葬作为权力之争的工具,没有必要使用特殊埋葬方式达到政治目的。中晚唐双室砖墓以及石椁等基本不再出现。

注释:

[1]齐东方:《试论西安地区唐代墓葬的等级制度》,《纪念北京大学考古专业三十周年论文集》,文物出版社,1990年,第286~310页。

[2]唐代也偶尔出现其他双室甚至两个以上墓室的墓,应是袝葬墓,不符合本文对双室墓的定义,故不在讨论范围(齐东方:《三国两晋南北朝时期的袝葬墓》,《考古》1991年第10期,第938、943~949页)。

[3]此墓被盗,仅存“大唐苏君之墓志铭”志盖。简报据墓中所出陶俑的特征推定属于高宗时期,又据壁画中列十戟,推测墓主人为三品以上官吏。宿白推测墓主人为高宗时封邢国公的苏定方(宿白:《西安地区唐墓壁画的布局与内容》,《考古学报》1982年第2期,第141页注1),此后拜根兴撰《也论苏君墓当为苏定方墓》,《考古与文物》2005年第5期,第78~82页。

[4]这些墓葬的资料出处标在表一中。

[5]《通典》卷85《凶礼七》,中华书局,1984年,第457页。

[6]唐代虽然也有石椁出现在单室墓中,但比较少见,而且墓主人的地位显赫或有其他原因,参见齐东方;《<唐代薛儆墓发掘报告>》书评,《唐研究》第八卷,北京大学出版社,2002年,第540页。

[7]《唐会要》卷38《葬》,中华书局,1990年,第693页。

[8]《唐六典》卷23《将作监》,中华书局,1992年,第597页。

[9]陕西省博物馆、礼泉县文教局唐墓发掘组:《唐郑仁泰墓发掘简报》,《文物》1972年第7期。

[10]中国科学院考古研究所:《西安郊区隋唐墓》,科学出版社,1966年。第96~97页。

[11]《通典》卷86《凶礼八》,中华书局,1984年,第465页。已发现的单室砖墓如阿史那忠、张士贵墓在赙数量上也超出制度规定,但超过的数量一般比双室砖墓少。

[12]齐东方:《试论西安地区唐代墓葬的等级制度》,《纪念北京大学考古专业三十周年论文集》,文物出版社,1990年。

[13]李宗道等:《洛阳16工区曹魏墓清理》,《考古通讯》1958年第7期。洛阳市文物工作队:《洛阳曹魏正始八年墓发掘报告》,《考古》1989年第4期。中国社会科举院考古研究所河南第二工作队:《河南偃师杏园村的两座魏晋墓》,《考古》1985年第8期。

[14]东汉时期有大量的多室墓和双室墓,参见中国科学院考古研究所:《洛阳烧沟汉墓》,科学出版社,1959年。

[15]安徽省文物考古研究所:《安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报》,《文物》1986年第3期。

[16]鄂城县博物馆:《湖北鄂城四座吴墓发掘报告》,《考古》1982年第3期。

[17]河南省文化局文物工作队第二队:《洛阳晋墓的发掘》,《考古学报》1957年第1期。

[18]中国社会科学院考古研究所河南第二工作队:《河南偃师杏园村的两座魏晋墓》,《考古》1985年第8期。

[19]罗宗真;《江苏宜兴晋墓发掘报告》,《考古学报》1957年第4期。南京博物院:《江苏宜兴晋墓的第二次发掘》,《考古》1977年第2期。

[20]南京博物院:《江苏江宁县张家山西晋墓》,《考古》1985年第10期。

[21]陕西省考古研究所:《长安县北朝墓葬清理简报》,《考古与文物》1990年第5期。岳起、刘卫鹏:《关中地区十六国墓的初步认定——兼论咸阳平陵十六国墓出土的鼓吹俑》,《文物》2004年第8期。

[22]陕西省文物管理委员会:《西安南郊草厂坡北朝墓发掘简报》,《考古》1959年第6期。

[23]山西省大同市考古研究所:《大同湖东北魏一号墓》,《文物》2004年第12期。

[24]石家庄地区革委会文化局文物发掘组:《河北赞皇东魏李希宗墓》,《考古》1977年第6期。

[25]这座墓的墓志已被“砸得稀烂”,“墓门甬道和里外层封门砖均被拆除或捣毁,室内壁画全被铲掉,地面上还有一层零散的着色的白灰片。从这些情况估计,这座墓很可能是在死者入葬后不久即被捣毁。此墓在高六奇墓南,与更南的一座等距排列(高六奇墓志记其父为高长命),从这座墓的位置和残存器物来看,它应是北齐雍州刺史高长命的墓”。河北省文管处:《河北景县北魏高氏墓发掘简报》,《文物》1979年第3期。

[26]镇江市博物馆:《镇江东晋画像砖墓》,《文物》1973年第4期。

[27]洛阳博物馆:《河南洛阳北魏元*墓调查》,《文物》1974年第12期。洛阳博物馆《洛阳北魏元邵墓》,《考古》1973年第4期。

[28]磁县文化馆:《河北磁县东魏茹茹公主墓发掘简报》,《文物》1984年第4期。

[29]山西省考古研究所:《太原市北齐娄叡墓发掘简报》,《文物》1983年第10期。

[30]陶正刚:《山西祁县白圭北齐韩裔墓》,《文物》1975年第4期,第64~73页。

[31]王克林:《北齐库狄迥洛墓》,《考古学报》1979年第3期。

[32]磁县文化局:《河北磁县北齐高润墓》,《考古》1979年第3期。

[33]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏故城工作队:《西晋帝陵勘察记》,《考古》1984年第12期。

[34]大同市博物馆、山西省文物工作委员会:《大同方山北魏永固陵》,《文物》1978年第7期。

[35]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队、洛阳古墓博物馆:《北魏宣武帝景陵发掘报告》,《考古》1994年第9期。

[36]南京市博物馆:《南京北郊东晋墓发掘简报》,《考古》1983年第4期。

[37]王银田、刘俊喜:《大同智家堡北魏墓石椁壁画》,《文物》2001年第7期。

[38]孙秉根:《西安隋唐墓葬的形制》,《中国考古学研究——夏鼐先生考古五十年纪念论文集》(二),科学出版社,1986年,第160页。

[39]张庆捷、刘俊喜:《北魏宋绍祖墓两处铭记析》,《文物》2001年第7期。

[40]《隋书》卷37《李穆传》,中华书局,1973年,第1118~1119页。

[41]中国社会科学院考古研究所:《唐长安城郊隋唐墓》,文物出版社,1980年,第7~10页。

[42]《通典》卷85《凶礼七》,中华书局,1984年,第457页。

[43]《唐六典》卷18《司仪署》,中华书局,1992年,第508页。

[44]《旧唐书》卷149《令狐峘传》,中华书局,2002年,第4012页。

[45]《晋书》卷103《刘曜传》,中华书局,2003年,第2689页。

[46]《汉书》卷36《楚元王传》,中华书局,1962年,第1953页。

[47]黎瑶渤:《辽宁北票县西官营子北燕冯素弗墓》,《文物》1973年第3期,第2~19页。朝阳地区博物馆、朝阳县文化馆:《辽宁朝阳发现北燕、北魏墓》,《考古》1985年第10期,第915~929页。陈大为、李宇峰:《辽宁朝阳后燕崔遹墓的发现》,《考古》1982年第3期,第270~274页。

[48]《贞观政要》卷3《论封建第八》,《四部丛刊续编》(一三),上海书店,1984年,第27~28页。

[49][51]《旧唐书》卷68《尉迟敬德传》,中华书局,2002年,第2495~2500页。

[50]《唐会要》卷45《功臣》,中华书局,1990年,第801页。

[52]《旧唐书》卷83《苏定方传》,中华书局,2002年,第2780页。

[53]《旧唐书》卷199下,《靺鞨传》,中华书局,2002年,第5358~5359页。

[54]孙迟:《郑仁泰墓志中的几个问题》,《文史》第二十一辑,中华书局,1983年,第262~267页。

[55]“总章元年三月六日诏,太原元从,西府旧臣,今亲详览,具为等级。……代州都督郑仁泰,……并立为第一功臣。”《唐会要》卷45《功臣》,中华书局,1990年,第802页。赠代州都督同安郡公郑仁泰等,并立为第一等功臣。《全唐文》卷13,中华书局,1982年,第154页。

[56]《大唐右武卫大将军使持节凉(下缺)》,《唐代墓志汇编》,上海古籍出版社,1992年,第406~407页。

[57]昭陵博物馆:《唐安元寿夫妇墓发掘简报》,《文物》1988年第12期,第37~49页。

[58]《大庙故宗正卿右翊卫大将军河北道行台左仆射左武卫大将军玄戈军将开府仪同三司上柱国司空公淮安靖王(李寿)墓志》,吴钢主编《全唐文补遗》第一辑,三秦出版社,1994年,第474~475页。《旧唐书》卷60《淮安王神通传》,中华书局,2002年,第2341页。

[59]陕西省博物馆、文管会:《唐李寿墓发掘简报》,《文物》1974年第9期,第71~88,61页。

[60]《旧唐书》卷60《淮安王神通传》,中华书局,2002年,第2341页。

[61]陕西省文管会、昭陵文管所:《唐临川公主墓出土的墓志和诏书》,《文物》1977年第10期。昭陵博物馆:《唐昭陵长乐公主墓》,《文博》1988年第3期,第10~30页。陕西省考古所:《唐新城长公主墓发掘报告》,科学出版社,2004年。

[62]陕西省文管会、昭陵文管所:《陕西礼泉张士贵墓》,《考古》1978年第3期。陕西省文物管理委员会、礼泉县昭陵文管所:《唐阿史那忠墓发掘简报》,《考古》1977年第2期。王仁波:《懿德太子墓所表现的唐代皇室埋葬制度》,载《中国考古学会第一次年会论文集》,文物出版社,1980年。

[63]《旧唐书》卷65《高士廉传》,中华书局,2002年,第2443~2444页。

[64]《唐会要》卷64《文学馆》,中华书局,1990年,第1117页。

[65]《资治通鉴》卷280,《中宗大和大圣大昭孝皇帝中》,中华书局,1963年,第6586页。

[66]《旧唐书》卷86《懿德太子重润传》,中华书局,2002年,第2835页。

[67]《新唐书》卷81《章怀太子传》,中华书局,1975年,第3590页。

[68]《旧唐书》卷86《章怀太子贤传》,中华书局,2002年,第2832页。

[69]李求是:《谈章怀、懿德两墓的形制等问题》,《文物》1972年第7期,第45~50、58页。

[70]《新唐书》卷81《懿德太子重润传》,中华书局,1975年,第3593页。卷83《永泰公主传》,第3654页。

[71]《新唐书》卷199《卢粲传》,中华书局,1975年,第5670页。

[72]《大唐故雍王墓志铭》,《全唐文补遗》第五辑,三秦出版杜,1994年,第281~283页。

[73]《旧唐书》卷76《越王贞传》,中华书局,2002年,第2661~2664页;昭陵文物管理所:《唐越王李贞墓发掘简报》,《文物》1977年第10期,第41~49页。

[74]《旧唐书》卷183《韦温传》:“及帝降为庐陵王,玄贞配流钦州而死。后母崔氏,为钦州首领宁承兄弟所杀。玄贞有四子:洵、浩、泂、泚,亦死于容州。后二妹,逃窜获免,间行归长安。”中华书局,2002年,第4773页。

[75]《旧唐书》卷51《中宗韦庶人传》,中华书局,2002年,第2172页。

[76][77]《旧唐书》卷183《韦温传》,中华书局,2002年,第4743~4744页。

[78]陕西省文物管理委员会:《长安县南里王村唐韦泂墓发掘记》,《文物》1959年第8期,第8~18页。贠安志:《陕西长安县南里王村与咸阳飞机场出土大量隋唐珍贵文物》,《考古与文物》1993年第6期。

[79]《大唐赠卫尉卿并州大都督淮阳郡王京兆韦府君(泂)墓志铭并序》,《全唐文补遗》第一辑,三秦出版社,1994年,第86~88页。

[80]陕西省考古研究所、富平县文物管理委员会:《唐节愍太子墓发掘报告》,科学出版社,2004年。中国科学院考古研究所:《西安郊区隋唐墓》,科学出版社,1966年。

[81]《旧唐书》卷86、列传第三十六,页2838。《新唐书》卷81、列传第六所载甚详。

[82]《旧唐书》卷76《吴王恪传》,中华书局,2002年,第2650页。吴王李恪妃杨氏墓在湖北安陆王子山发掘,该墓是大型砖室墓,由墓道、甬道、前室、耳室及主室组成。主室出土壶、罐、碗等瓷器,还有金、银首饰及萨珊银币。甬道和耳室内出土陶俑、禽畜和模型器。主室、耳室等处还出土铜器及铜钱、铁器、珠玉器、玻璃器。发掘报告推测吴王妃杨氏是在李恪安州任职时死后埋葬于此。墓葬早期遭到严重破坏,“可能因李恪得罪,杨氏因而受株连,遭到挖墓抛尸的处置”(孝感地区博物馆等:《安陆王子山唐吴王妃杨氏墓》,《文物》1985年第2期,第83~93页。)

[83]《资治通鉴》卷280,唐纪二十四,中华书局,1963年,第6585~6586页。

[84]中国科学院考古研究所:《西安郊区隋唐墓》,科学出版社,1966年。

[85]《大唐太宗文皇帝故贵妃纪国太妃韦氏(珪)墓志铭并序》,《全唐文补遗》第二辑,三秦出版社,1994年,第1~3页。陈安利《唐十八陵》,中国青年出版社,2001年,第281~282页。

[86]安峥地:《唐房陵大长公主墓清理简报》,《文博》1990年第1期,第2~6页。《大唐房陵大长公主墓志铭并序》,《全唐文补遗》第七辑,三秦出版社,1994年,第292~293页。

[87]《旧唐书》卷43《职官志》载“王之女,封县主,视正二品”,中华书局,2002年,第1821页。

[88]周绍良主编:《唐代墓志汇编》录“唐故万泉县主薛氏墓志铭”。上海古籍出版社,1992年。民国版《万泉县志》录“唐万泉县主薛氏神道碑”,两录文均收在山西省考古研究所:《唐代薛儆墓发掘报告》科学出版社,2000年附录二、附录三中。

[89]《旧唐书》卷183《太平公主传》,中华书局,2002年,第4739页。

[90]西安市文物保护考古所:《唐康文通墓发掘简报》,《文物》2004年第1期。

[91]《新唐书》卷206《韦温传》,中华书局,1975年,第5845页。

[92]贠安志:《陕西长安县南里王村与咸阳飞机场出土大量隋唐珍贵文物》,《考古与文物》1993年第6期。

[93]张全民:《唐严州刺史华文弘夫妇合葬墓》,《文博》2003年第6期。

[94]孙秉根:《西安隋唐墓葬的形制》,《中国考古学研究——夏鼐先生考古五十年纪念论文集》(二),科学出版社,1986年,第160页。

[95]《大唐故沙州刺史李府君(思贞)墓志铭并序》,《全唐文补遗》第五辑,三秦出版社,1994年,第278~280页。

[96]吴春:《西安秦川机械厂唐墓清理简报》,《考古与文物》1994年第4期。

[97]西安市文物保护考古所:《西安东郊温绰、温思暕墓发掘简报》,《文物》2002年第12期。

[98]《新唐书》卷48《百官志》,宗正寺领陵台、崇玄二署,“凡陪葬,以文武分左右,子孙从父祖者亦如之;宫人陪葬,则陵户成坟。诸陵四至有封,禁民葬,唯故坟不毁”。中华书局,1975年,第1251页。

[99]北京市文物研究所:《北京丰台唐史思明墓》,《文物》1991年第9期。

[100]北京市文物研究所:《北京考古四十年》,北京燕山出版社,1990年。第136~138页。

[101]刘友恒等:《唐成德军节度使王元逵墓清理简报》,《考古与文物》1983年第1期。

[102]山东嘉祥唐贞观十年(636)徐师謩墓,石砌双室(李卫星:《山东嘉祥发现唐徐师謩墓》,《考古》1989年第2期,第185页)。宁津龙潭唐元和九年(814)王斌墓,双室砖墓(吕来升、王玉芝:《山东宁津发现纪年唐墓》,《考古》1993年第10期)。广东电白县的唐龙朔元年(661)许夫人墓,有前、后室和耳室(广东省博物馆、茂名市博物馆、电白县博物馆:《广东电白唐代许夫人墓》,《文物》1990年第7期,第55~58,92页)。

[103]铜川市考古研究所:《陕西耀县药王山唐墓清理简报》,《考古与文物增刊汉唐考古》,2002年,第46~48页。

[104]陕西省考古研究所:《考古年报2002》,第12~13页。

[105]中国社会科学院考古研究所:《唐长安城郊隋唐墓》,文物出版社,1980年,第65~86页。

[106]西安市文物管理委员会:《西安唐金乡县主墓清理简报》,《文物》1997年第1期。西安市文物保护考古所、王自力,孙福喜编著:《唐金乡县主墓》,文物出版社,2002年。

[107]山西省考古研究所编著:《唐代薛儆墓发掘报告》,科学出版社,2000年。

[108]文物编辑委员会编:《文物考古工作十年(1979~1989)》,文物出版社,1991年,第212~213页。

[109]《旧唐书》卷101《韦凑传》,中华书局,2002年,第3145页。

乾陵文化研究(二)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2005.05

乾陵文化研究(二)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2005.05