大唐西市概况

作者:张沛

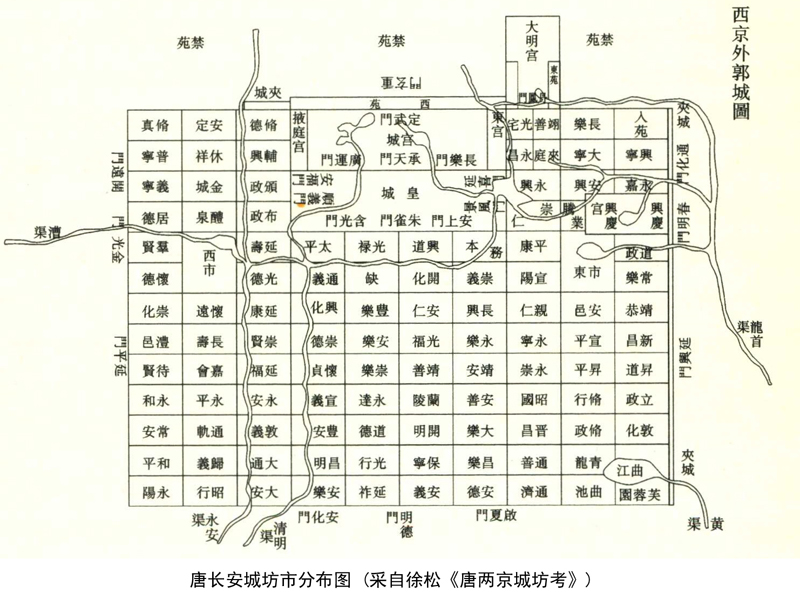

大唐西市作为唐都长安最为繁华的商贸市场,作为著名的“丝绸之路”的实际起点和当时的世贸中心,随着“大唐西市”建设项目的开发和“大唐西市博物馆”的建成,特别是“丝绸之路”跨国联合申遗工作的启动,“大唐西市”越来越受到人们的关注。古代文献对“大唐西市”研究是怎样记述的?新中国成立后,国家文物部门和考古工作者多次对西市遗址进行了考古调查和发掘,其所见到的西市是个什么样子?以下从历史文献和考古资料两个方面对大唐西市概况予以简述。

(一)历史文献中记述的西市

唐长安城东、西两市始设于隋初筑大兴城之时。东市在皇城东南方,始名都会市;西市在皇城西南方,始名利人市。岑仲勉先生校韦述《两京新记》,于“隋曰利人市”下注云:“‘利人’本名‘利民’,韦避唐讳改。”[1]卷3第49页校勘记[一]按“利民”,即有利于民之义。语出《逸周书·王佩》:“王者所佩在德,德在利民。”隋筑大兴城时,于坊市命名,皆有所本,并寓深义。唐为太宗李世民讳,改“民”为“人”,是情理中事。故岑说甚是。据《唐会要》“户部尚书”条:“武德元年(618),因隋为民部尚书,贞观二十三年(649)六月二十日(按:即太宗去世第二十天)改为户部尚书。”[2]卷58第1010页盖高宗李治即位不久,始为父讳。以此推之,利民市依方位改为西市(或先改名利人市,后改称西市),亦疑在高宗即位之初。

尽管“大唐西市”在中外历史上一度非常有名,也发挥过重要作用,但史籍中记述得很少。以两《唐书》为例,直接言及长安“西市”的仅14处(内容重复的除外),其中灾异5处,刑人2处,事件只有7处。而具体涉及长安城内坊市的著述,只有唐开元年间(713—741)韦述撰写的《西京记》及《两京新记》,北宋人宋敏求熙宁九年(1076)所著的《长安志》,元人李好文至正四年(1344)撰写的《长安志图》,以及清代嘉庆十五年(1810)徐松所著《唐两京城坊考》。其他各书,诸如清代的各本《陕西通志》、《西安府志》及长安、咸宁二县县志,于西市虽偶有记述,大都因袭旧说,缺少新意,无甚足述。

韦述《西京记》云:

西市,隋曰利人市。市西北隅有海池。长安中,僧法成所穿,分永安渠以注之,以为放生之所。穿池得古石铭,云“百年为市,而后为池”。自置都立市,至是时百余年矣。(《御览》卷一九一《市》)[3]第74页

韦述《西京记》已佚,以上有关西市的一段记述系据《太平御览》辑录。虽嫌简略,却是迄今所见对唐长安城西市最早的记述。

不久,韦述在其《两京新记》卷三“长安县所领”内“西市”下云:

隋曰利人市。南北尽两坊之地。隶太府寺。市内店肆如东市之制。市署前有大衣行。杂糅货卖之所,讹言反说,不可解说。(《新记》残卷)市西北隅有海池,长安中僧法成所穿,分永安渠以注之,以为放生之所。穿池得古石铭云:“百年为市,而后为池。”自置都立市,至是时,百余年矣!(《御览》卷一九一)池侧有佛堂,皆沙门法成所造。市署前有市令载敏碑,蒲州司兵徐彦伯为其文也。(《新记》残卷)[1]第49页

《两京新记》亦佚。此据最新辑校本所录。将现存的《西京记》及《两京新记》所记西市内容加以归纳,可知主要有以下六点:一是西市隋曰利人市(已如前述);二是西市南北占两坊之地;三是市西北隅有以为放生之所的“海池”,其侧有佛堂,皆为长安间(701—705)僧人法成所造;四是西市有市署,隶太府寺;五是市署前有市令载敏碑,并有“大衣行”;六是西市内店肆制度如同东市(按:今所见《两京新记》卷二“东市”条属“制度”者唯“平准署”三字。[1]第20页是西市亦有隶于太府寺的平准署。)韦述所记西市实况,今可见者,仅仅如此。

宋敏求《长安志》云:

西市。隋曰利人市,南北尽两坊之地。市内有西市局。隶太府寺。市内店肆如东市之制。长安县所领四万余户,比万年为多。浮寄流寓,不可胜计。市西北有池,长安中沙门法成所穿,支分永安渠以注之,以为放生池。放生池。平准署。独柳。刑人之所。[4]卷10第7页

从这段录文可知,《长安志》对西市的记述,仍是以韦述所记为蓝本的。所新增者,一是将长安、万年二县民户做了比较,说明西市人口比东市为多(即所谓“浮寄流寓,不可胜计”);二是说西市有“独柳”其地,为“刑人之所”。较为珍贵的是,《长安志》对东市记述稍详。由于西市“市内店肆如东市之制”,因此,东市中如下记述可补西市之阙:一是“东西南北各六百步”,于此可知西市的规模。二是“街市内货材二百二十行。四面立邸。四方珍奇皆所积聚”,于此可知西市商业繁华亦是如此。三是“万年县户口减于长安。(文)〔又〕公卿以下民止多在朱雀街东,第宅所占勋贵,由是商贾所凑,多归西市。西市有口(焉)〔马〕止号行,自此之外,繁杂稍劣于西市矣”。于此不仅可知西市胜于东市,且得知西市何以胜于东市的缘故。四是“当中东市局,次东平准局”,于此可知西市亦是市署居市之中,平准署在市署之东。[4]卷8第12页

北宋时吕大防曾刻《长安图记》,元人李好文以之为底本,略加删补,著成三卷本《长安志图》。吕刻已佚。清乾隆年间陕西巡抚毕沅将宋敏求《长安志》和李好文《长安志图》校订后一并收入了《经训堂丛书》。民国二十年(1931)长安县志局重印的毕沅“新校订”三卷本《长安志图》卷上“[唐]城市制度”一页内,画有三个简图:一为“一坊之制”图,作“田”字形;一为“皇城南坊之制”图,作“曰”字形;一为“居二坊地”图,显为东、西两市图。旁注“四街八门”,图作“九宫格”,内呈“井”字形,其下文曰:“市制:四面皆市人居之。中为二署,盖治市之官府也。旧图(按:指吕大防图)全画坊市制度,今间小,不能记,容别画一坊之制以见其余。”[5]卷上第9页看来李好文因他的书本空间不如碑版大(即所谓“今间小”),遂将吕大防旧图中比较繁杂的《唐京城坊市图》有意省去,而代之以此三个(指“田”字形、“曰”字形、“井”字形)简图了。尽管如此,李好文《长安志图》中所绘“九宫格”(即“井”字形)图及旁注之“四街八门”一语,为厘清西市的形制提供了重要资料。

在李好文《长安志图》之前成书于南宋时期的程大昌《雍录》,虽对唐长安城坊有所考订,但不及西市。此后毕沅所编的《关中胜迹图志》,因其旨在图示“胜迹”,并非为了考古,对西市亦未予重视。有清一代,真正对西市比较关注的是徐松《唐两京城坊考》一书。此书依据历史文献,特别是唐人笔记小说,对《长安志》中所记西市情况做了较多的增补。

徐松《唐两京城坊考》卷四“西京·外郭城”内“醴泉坊”下云:

次南西市。隋曰利人市。《旧[唐]书·杨贵妃传》(文略)南北尽两坊之地,市内有西市局。隶太府寺。市内店肆如东市之制。长安县所领四万余户,比万年为多。浮寄流寓,不可胜计。市署。署前有市令载敏碑,蒲州司兵徐彦伯为其文也。平准局。衣肆。沈既济《任氏传》(文略)鞧辔行。《逸史》(文略)秤行。窦家店。《乾*(左月右巽)子》(文略)张家楼。《会昌解颐录》(文略)景先宅。《霍小玉传》(文略)放生池。(文略)独柳。刑人之所。按西市刑人,唐初即然。贞观二十年,斩张亮、程公颖于西市。《旧[唐]书》《肃宗[本]纪》、《王涯传》文言子城西南隅独柳树。盖西市在宫城之西南,子城谓宫城。[6]第117—118页

徐氏所记,除迻录韦、宋二书之外,新增了“衣肆”、“鞧辔行”、“秤行”及“窦家店”、“张家楼”、“景先宅”等行肆店铺。另外,从所引《旧唐书·杨贵妃传》知道有“西市门”,从所引《乾*(左月右巽)子》知道西市秤行之南曾有众秽所聚的“小海池”及治生能手窦乂其人,从《霍小玉传》知道西市有寄卖衣物的“寄附铺”,还从其对“独柳”的考证,知道了唐代这一刑人之所的具体位置。

道光三十年(1850),程鸿诏读徐氏《唐两京城坊考》后,为之作“校补记”,增补了若干新的内容:一是据《续玄怪录》新增了“麸行”,据《乾*(左月右巽)子》新增了“绢行”,据《玉堂闲话》新增了“卖饮子家”,据《国史纂异》及《纪闻》新增了“酒肆”,同时,还据《续玄怪录》新增了“波斯邸”,据《原化记》新增了“卜者李老居”,据《逸史》新增了“西市北坊新宅”;二是对“市署”和“鞧辔行”做了补注,如据《朝野佥载》说“魏伶为西市丞”,据《逸史》文义,推测鞧辔行“有酒楼”。[7]第231页

清末以来,特别是新中国成立以来,西安地区出土了许多唐代墓志,不少学者据之对唐长安城的坊市进行了深入研究,近年出版的由李健超先生编著的《增订唐两京城坊考》,可谓这方面的集大成之作。李书于长安西市一节,广征博采,在徐、程二氏旧著基础上,又增补了一些新的资料,其对前人有所补正者,恕不赘述,仅新增者,即有“肉行”、“鱼肆”、“帛肆”、“凶肆”、“饭铺”、“柜坊”及“卖药者”宋清、“西域胡商”与“锦行里”等。[7]第232—233

从唐人韦述撰《西京记》及《两京新记》,到近年出版的《增订唐两京城坊考》,虽然使人们对唐长安城西市的情况有了进一步的认识,但西市的许多问题对我们来说仍然不大清楚。除过应继续搜罗放佚,从历史文献中寻找线索外,在一定程度上,还需要从考古调查和发掘中增进对西市的了解。

(二)考古发掘中见到的西市

唐长安城西市遗址在今西安城西南方1公里多的糜家桥与东桃园村之间,即元人骆天骧《类编长安志》中所谓的“故市坡”(《雍录》云:在京城西,乃旧之西市。后市废,有坡,号为“故市坡”。)20世纪50年代末至60年代初期时,遗址除部分被一些村庄和其他建筑占压之外,绝大部分保存尚好。

1959年夏季,中国科学院考古研究所西安唐城发掘队开始对西市遗址进行全面钻探,1960年进行了复探,随之于1960年至1962年陆续进行了三次发掘。三次发掘虽然规模都不大,但从现在看来,收获应该说不小。考古发掘表明:

西市的平面呈长方形,南北较长,东西较窄,实测西市的范围,南北长1031米、东西广927米。市的北、东两面尚有夯筑的围墙基址,墙基宽(墙的厚度)皆4米许。西、南两面的墙基已破坏无存,但据北、东两面之墙,是可以复原的。在围墙内有沿墙平行的街道,街宽皆14米许。

市内有南北向的和东西向的平行街道各两条,宽皆16米。四街交叉呈“井”字形。南北向的二街相距309米,东西向二街相距327米。北街距市的北墙336米(包括沿墙的街道,下同),东街距东墙是293米。街两侧并有水沟。市的四面门址都已破坏,未发现门的遗迹。市外的四面各街宽度,除西面大街的西边多被破坏(未找到水沟),残存宽为94米外,东街宽为117米,南街宽120米,北街(金光门大街)宽120米。

市的形制由于四条街纵横交叉,将整个市内界划成九个长方形,每方的四面都临街,当时的店铺即设在各方的周围。从钻探的资料和发掘的现象可知,在临街的部分,房址遗迹均较稠密。在每方之内,尚有小的巷道,便于内部通行,有的在巷道的下面即是砖砌的暗排水道,通向大街两侧的沟内。就此来看,市的区划和布局及排水问题等,均设计得非常完备而周密。[8]

从以上综述中,使我们对西市的规模、市内的布局,以及街道、排水等“市政”建设状况,可以说有了一个基本的了解,而各次的重点发掘,则让我们对西市各地段的本来面貌有了一些更为具体的认识。

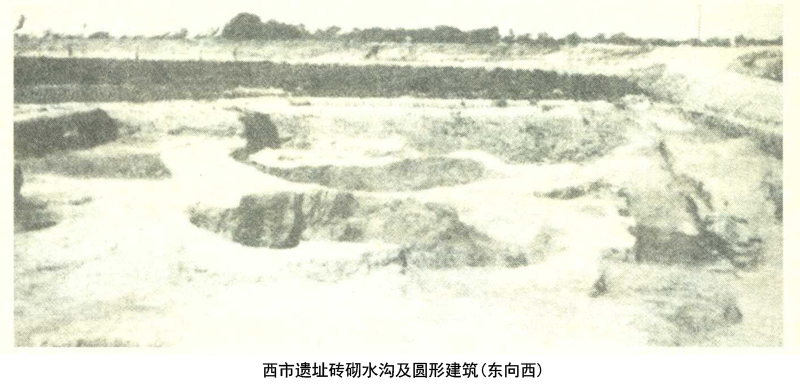

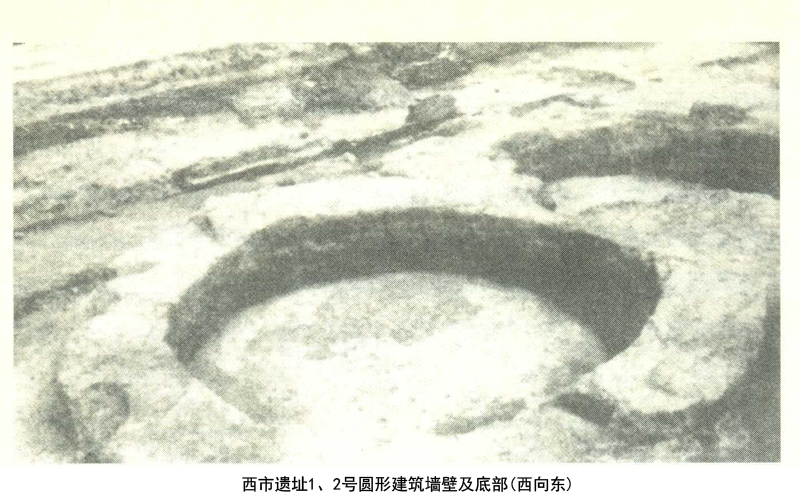

1960年的发掘,集中在西市南大街东端的南侧。此次主要清理了一段砌砖的水沟,并深入到当时地面下的两座圆形建筑遗址。在对西市南大街东端路南进行的发掘工作中,发现有上、中、下三层路面。其中距地表1.3米左右的最下一层路面,路宽16—18米,底垫石子后经过夯打,极为坚硬,其上并有若干条车辙遗迹,宽度约为1.3米,相当于大明宫与兴庆宫石门限上的车辙宽度。车马道宽14米,路两侧又各有一宽30厘米的截面呈半圆形的明沟,用以排水。明沟外侧又有1米宽的人行道。从地层先后关系看,该路面居于唐文化层最下面,路底见生土,路面又被上层唐代晚期砖砌水沟打破,出土遗物均属盛唐遗物。——我们于此可以知道盛唐时期长安城西市主要街道的大致面貌。与路面早、中、晚三期相适应,居住遗址亦有三层。在早期路面两侧发现有南北相对的房基两座,因破坏太甚,间数不详。基址中遗留有大量砖瓦建筑材料。另外有两处均出有盆、罐及三彩陶器残片,其中以厚胎白釉低圈足碗、盆为多,同时还出土有“开元通宝”和“乾元重宝”等铜钱及少许铁块,在房址内还发现有石臼和石杵(两侧房址大致相同)。在遗址南侧临街的地面上发现有小圆坑数处,并埋有坛和罐,因此推测这可能为经营饮食业的所在地。发掘中见到排水沟道有土筑和砖砌两种,都是明沟。在沿早期路面两侧各有一条土筑排水沟,沟口略低于地面,剖面呈半圆形,沟宽0.3米。在水沟两侧曾发现房基、砖壁残迹。在南大街东端路南发掘的一段砖砌水沟,紧靠着东西向大路的南侧,沟口略低于晚期路面,沟壁及底均以长方形砖横铺直砌而成。水沟为平底,口略大于底。沟底宽约1.1米,残存沟口宽约1.2米,沟深0.65米。关于水沟的长度,此次发掘出了30多米,由钻探得知,往西延长至250米尚未到尽头。往西断续发现有南北向的砖壁。此次还发掘了两座东西并排、相互毗连的圆形建筑。一个口径5.5米,底径5.1米,残存最高的南墙为1.7米,墙宽约1.3米左右;另一个口径4.48米,底径4.08米,残存最高东墙为1.55米,墙宽为1.05米左右。两个圆形建筑均在地下,且均无出入之门,似不可能为住房,初步推测,或许为储藏东西的处所。[9]

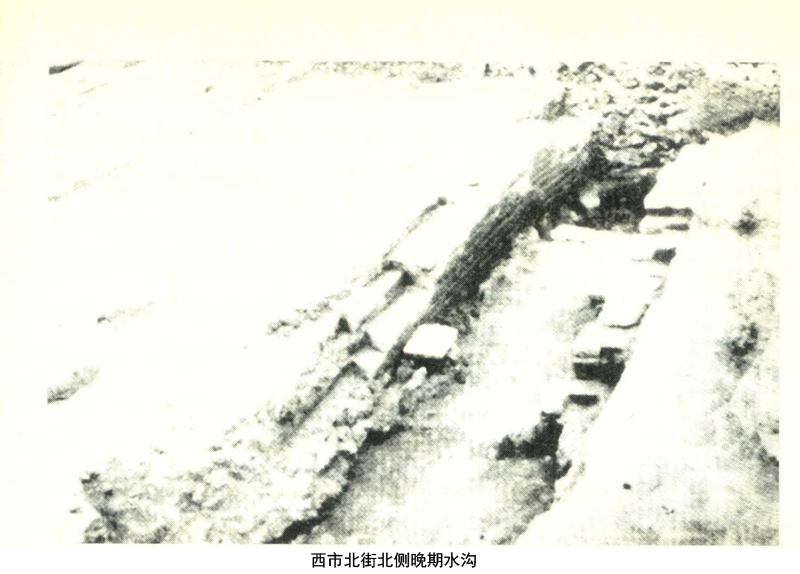

1961年的发掘集中在北街中部,约1000多平方米。其中除将西市的北街和两侧的水沟发掘了一部分外,并在街南边发掘了一些居住遗址。其中西市北街共发掘了长30余米的一段,街道保存得很好,街宽16米,街面高出两侧的居住面。路土厚达1米多,是由最初的路面逐渐积高的。街上有显著的车辙痕迹,辙宽约 1.35米,与大明宫、兴庆宫的车辙宽度相同。在街的两侧,均有与街平行的水沟,保存较好的北侧水沟,分早晚两次修建,上下重叠在一起。早期沟底宽0.75米,上口宽0.9米。沟壁未砌砖,但两壁上均附有木板,木板之外竖有立柱(木板,立柱的朽木及柱洞等清晰可辨)。晚期沟的两壁均砌以条砖,沟底平铺素面方砖,沟底宽度均为1.15米、深0.65米。沟口与晚期街面平。这种晚期砖砌水沟,与1960年在南街东端南侧所见相同。在街的南边(水沟南侧),还发掘了一部分房址遗迹。遗址都是沿街毗连,但保存得不好,仅能见到一些土坯墙基。就发掘的部分来看,房址规模都不甚大,最长的也不到10米,约合三间左右。最小的只4米许,仅是一间的样子。从较清晰的遗迹来看,进深均约3米多。依其所处位置判断,当是一些店铺遗迹。在房址和堆积层中,除砖瓦等建筑材料和陶瓷残片外,出土了不少铁钉、铁棍与小铁器残块和一部分石刻,石刻有佛像头部和石刻卧牛,推测此处可能是铁器店铺和石刻店铺的遗址。[8]

1962年的发掘集中在西市南街中部的南侧。发掘出的居住遗址及街南侧水沟情况与1961年发掘的现象大致相同,唯出土的遗物显然不同。出土遗物除砖瓦和陶瓷残片外,主要有大量骨制的装饰品(梳、钗、笄及刻花骨饰等)、料珠、珍珠和玛瑙、水晶等制的装饰品。此外,还出土了少许金饰品和两件骨制的标识书籍的“牙签”及大量的骰子与制作骨器的骨料等。从出土的这些遗物及数量之多来看,可能与当时这一带店铺经营的商业性质有关。[8]宿白先生推测其“似珠宝商的遗址”,[10]有一定道理。

继1960年、1961年和1962年三次科学发掘之后,对西市遗址进行的最近一次考古发掘是2006年。2006年4—6月,中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队受西安大唐西市置业有限公司的委托,对该公司施工范围内所涉及的唐长安城西市遗址进行了考古勘查工作。同年7—8月,经国家文物局批准,西安唐城工作队对勘查所发现的西市“十字街”、路沟及相关建筑遗存等,正式进行了考古发掘。考古发掘的地点和范围为:西安市莲湖区劳动路以西、东桃园村以东、西安市规划局以南、西北工业大学旺园学生公寓以北约300亩的拆迁范围。发掘总面积3320平方米。其主要工作是对西市遗址中心部的大部分范围进行了考古勘查并发掘了一段东西向和两段南北向的唐代西市街道(即“北大街”和“东大街”、“西大街”)。重点对东北“十字街”(即“东大街”与“北大街”交会处)进行了有规模的发掘工作。发掘面积2500余平方米。考古发掘显示,东北“十字街”晚期街道路面保存相对较差,但在东北“十字街”北侧发掘揭露出一处东西5.5米、南北1.75米的“石板桥”(暂称),是为“十字街”北侧东西向路沟上部过路用的“石板桥”,功能又相当于此处路沟的过水涵洞。所盖石板形体较大,南北放置,东西铺开,共有7块,每块长1.75米、宽0.75米、厚0.25米,石板间又有铁卡相互固定。“石板桥”下部两侧各有数块形体较大的石条或石板衬托,做工讲究。另外,东北“十字街”的南侧砖砌路沟上,据遗迹现象推测,似还应有另一座“石板桥”。在为确认西北“十字街”的发掘中,还在西市西大街中部偏南的东侧不远处,不仅出土了一些精美的骨器,还发现有相关加工骨器的遗迹等。推测此处可能是西市一处加工、制造骨器的作坊。在对文献记载的西市中心的市署进行探寻中,虽见到该范围有零星建筑遗存分布,但尚未发现保存较好的遗迹。此次对西市遗址进行的试掘和发掘中,相继出土了一些珍贵遗物,除建筑构件(主要有长砖、方砖、兽面砖、板瓦、筒瓦等)和日用品(主要有碗、盆、罐、瓮等)外,还有骨簪、骨卡、刻花骨饰及铜饰品等装饰品,石臼、石杵、铜雕刻器等加工工具,以及“开元通宝”、“乾元重宝”等钱币。总的来看,2006年对西市遗址的考古勘查与发掘工作,使得人们对唐长安城西市有了更进一步认识。[11]第25—30页

在1960—1962年及2006年两次大的考古发掘之前,西北大学历史系考古专业1957届同学和北京大学历史系考古专业1975届同学,曾先后于1957年和1975年对长安城西市遗址进行过考古调查。其中在1957年的调查中,于西市东大街南部近代修掘的沟壁面上,发现长约5米、厚约10—30厘米的陶器层,内有捺印“刑[邢]娘”二字的陶片;在1975年的调查中,于西市西大街中部现代修掘的窖穴积土中,发现唐后期的残陶俑和陶俑头部。宿白先生据之认为,前者可能为陶器店铺的遗址,后者可能为出售丧葬用品的“凶肆”遗址。[10]

这里要特别提及宿白先生在其《隋唐长安城和洛阳城》一文中论及唐代长安“西市的繁盛”时说过的一段重要的话。他说:“在钻探西市和附近里坊时,发现永安渠流经西市东侧时,在沿西市南大街北侧向西延伸的长约140米、宽约34米、深约6米的支渠,横贯市内。这条支渠大约即是《长安志》卷十所记:‘(西)市西北有池,长安中(701—705)沙门法成所穿,支分永安渠以注之,以为放生池’的遗迹。”[10]这条东西横贯市内,再通向西北隅“放生池”的永安渠支渠,与天宝二年(743)京兆尹韩朝宗分渭水入自金光门、置潭于西市西街以贮材木的漕渠,以及永泰二年(766)京兆尹黎干以京城炭薪不给所奏开的由南山谷口入城,在西市积潭,再导向东、向北入于内苑的漕渠相互连接,说明西市不仅有富足的水源,而且有一套纵横交错、四通八达的水上交通运输体系。

以上,就是自新中国成立以来,国家文物部门和考古工作者多次对唐长安城西市遗址进行考古调查和发掘所获得的主要收获,也是我们现在能够知道的唐代西市的大致面貌。尽管由于客观条件限制,今天已不能对西市遗址进行更为全面系统的调查和发掘,但从已有资料可以看出,“大唐西市”无论从规模和布局上,还是从“市政”建设上,都大气磅礴,有模有样,不愧为当时丝路贸易的最大集散地和驰名世界的国际大市场。

参考文献

[1]韦述撰《两京新记》,三秦出版社2006年版(辛德勇辑校本)

[2]王溥《唐会要》,中华书局1955年版

[3]韦述撰《西京记》,见三秦出版社2006年版《关中佚志辑注》(陈晓捷辑注)

[4]宋敏求《长安志》,长安县志局民国二十年重印毕沅新校正本

[5]李好文《长安志图》,长安县志局民国二十年重印毕沅新校正本

[6]徐松《唐两京城坊考》,中华书局1985年版

[7]李健超《增订唐两京城坊考》,三秦出版社2006年版

[8]中国科学院考古研究所西安唐城发掘队《唐长安考古纪略》(马得志执笔),《考古》1963年第11期

[9]中国科学院考古研究所西安唐城发掘队《唐长安城西市遗址发掘》(庄锦清执笔),《考古》1961年第5期

[10]宿白《隋唐长安城和洛阳城》,《考古》1978年第6期

[11]中国社会科学院考古研究所陕西第一工作队《大唐西市2006年考古发掘报告》,见陕西师范大学出版社2009年版胡戟主编《西市宝典(上)》

历史上的大唐西市/张沛.-西安: 陕西人民出版社, 2009 ;