阿富汗的古典岩彩壁画

作者:李洁

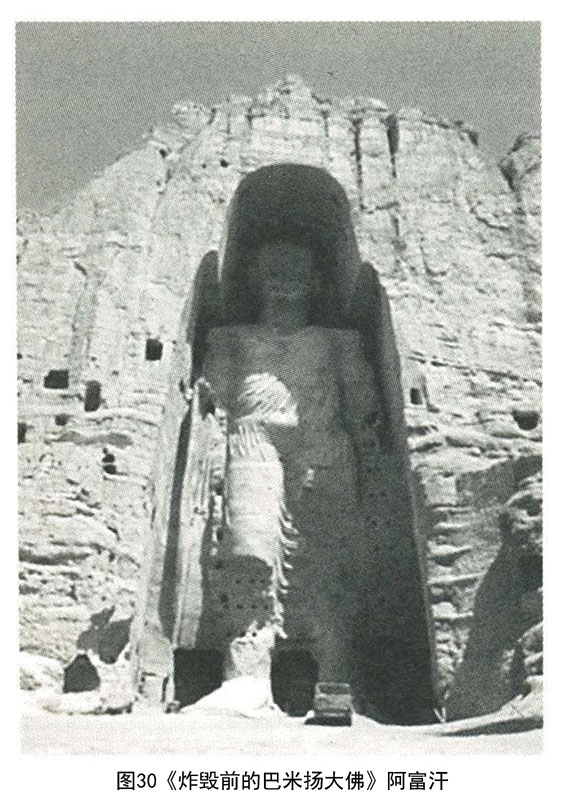

阿富汗是古丝绸之路联结西亚和中亚以及南亚的要冲,既是骆驼商队的必经之地,也是亚欧各种文化相逢的十字路口,这也是塔利班武装炸毁当地的巴米扬的佛教石窟会引起全世界震惊的重要原因之一。

阿富汗的古典岩彩壁画往往有意识地采用古代希腊的样式来直观地解释佛教的教义。许多东方佛教题材的重彩壁画,却运用西亚广泛使用的技巧,即源于埃及产生的手法,将黏土混合后做成基底物,再在其上敷矿物色。有时还把基底物做成大大小小的圆形连接起来,再在上面画上各种各样的佛陀形态来装饰阿富汗的佛教寺院。由于阿富汗国家后来信奉伊斯兰教,使古丝绸之路上的佛教遗迹存世较少,其中最为著名的遗址当数阿富汗的巴米扬佛教遗址。

巴米扬佛教遗址位于西距喀布尔250千米的峡谷内,平均海拔2500米,是古丝绸之路商人、旅者、僧侣等来往印度半岛商旅骆队的必经之地。商队携带着中国的丝绸或希腊的玻璃器皿;罗马的铜像与印度的象牙等商品,在越过崎岖、荒芜的兴都库什山脉,终于抵达翠绿蓊郁的巴米扬山谷。经此峡谷,他们可北上著名的丝路,向西可达地中海的城市,往东经过中亚诸国,最终可抵中国。

在阿富汗首都喀布尔西北的巴米扬镇东北郊,红棕色的兴都库什山脉的山崖处。巴米扬峡谷南侧形成一堵约3千米的悬崖(图29)。崖上满布大小石窟6000余座,石窟群中有6尊傍山而凿的佛像群。如果以著名的敦煌千佛洞来形容此地,此处在极盛时期至少有10倍于敦煌的规模。巴米扬峡谷随着阳光的位置,整个岩壁竟会出现不同的色泽变化:清晨,灰赭色的岩壁与谷中住家黄色土屋飘出的袅袅炊烟相融合;随着太阳冉冉升起,岩壁由青灰开始泛出温暖的红色;正午时分则是强烈的金色与咖啡色,令人几乎无法正视;日落后又逐渐成为淡紫色,与天空的余晖融为一体。

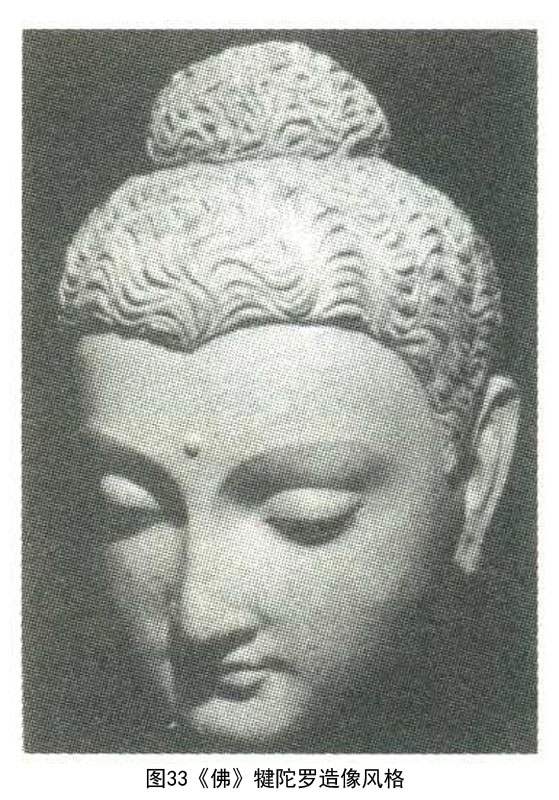

1~9世纪,整个峡谷曾是佛国圣地,极盛时期有多达7000名的僧侣在此学习。僧倡们选择了这片俯瞰整个谷地的悬崖作为神坛,他们在岩壁上敲凿出迷宫般的洞穴、神龛、小径与阳台。其中因身形巨大和处于古丝绸之路而闻名的两尊巨佛“沙玛玛”和“塞尔萨尔”,分别修建于1世纪和5世纪。佛像以浮雕的手法从整片岩壁中分别凿出面南而立,高38米的东大佛释迦牟尼像有1800年历史,高53米的西大佛应身佛像有1500年历史。应身佛像又被认为是现今世上最高的立佛。佛身原覆以灰泥和草绳制作的衣服。两尊大佛皆身披通肩袈裟,带一道道弯曲平行的衣纹,犹如薄纱紧贴在身上,造像风格体现出由犍陀罗艺术向印度笈多王朝艺术过渡的形式。围绕在这两座大佛像的周围凿有上千个洞窟,这些洞窟如敦煌千佛洞内一般,窟内绘着覆顶的壁画、大小不一的泥塑或石雕佛像。两座大佛像,上千个洞穴的佛龛,自然界的神奇加上兴都库什山脉的浑厚庄严,使这里有着“众神之谷”的美誉。

东大立佛龛内的壁画主要残存在窟顶中脊和佛头的周围,窟顶绘有身穿翻领对襟长衣,束腰带的太阳神图,太阳神左手按着腰间挂着的长剑,右手持矛,立于双轮战车上。旁边有武士守卫着太阳神。罩在太阳神周围的白色背光外形,绘出红色锯齿形光芒。

632年,玄奘法师取经途径巴米扬,对这两座佛像的描述,则是历史典籍对此地的唯一描述。《大唐西域记》中有这样的记载:

“梵衍那国,东西二千馀里,南北三百馀里,在雪山之中也。人依山谷,逐势邑居。国大都城据崖跨谷,长六七里,北背高岩……王城东北山阿有石佛立像,高百四五十尺,金色晃耀,宝饰焕烂。东有伽蓝,此国先王之所建也。伽蓝东有偷(金俞)石释迦佛立像,高百馀尺,分身别铸,总合成立。”

对比玄奘法师的记录,世人对大佛像的最后认识则因为人为的蓄意毁损,或是自然界风雨的侵蚀,其脸部已经毁坏,较大的立佛像的腿已断裂,所有的金身与宝光荡然无存,后人仅能发挥想象,还原两座土黄色的大佛当年辉煌的景况(图30)。

巴米扬的佛教的断裂衰败始于9世纪,主要是受到贸易旅途上的不安全、蒙古人对邻近区域的劫掠与伊斯兰教不准偶像崇拜的教义所影响。如此,原本如蜂巢般的洞穴神龛,受雨水的侵蚀、风沙的摧残、岩壁的剥落,逐渐成为牧羊人与其羊群遮风避雨之场所,甚至是躲避严冬的畜圈。

消逝于历史洪流中的巴米扬大佛像,再被重视则是20世纪初期。戈达(A.Godard)与希金(J.Hickin)两位考古学家发现了巴米扬这块中亚的宝藏地,并着手保护了一些洞窟中即将剥落的彩绘佛教壁画(图31)。佛龛壁面上曾经绘满了色调明亮的壁画,至今仍存几个相当大的部分。波斯人的萨珊王朝在3世纪中叶推翻贵霜王朝,占领阿富汗,然而这些壁画的构图中,萨珊的波斯风格非常明显。因为萨珊的影响历然,所以不可能是3世纪以前之作,倘若确实受过笈多的影响,则更不可能在5世纪之前。巴米扬石窟残存的一些壁画,脸孔几乎全被毁损。其中有联珠纹图案,联珠圈内绘有动物形象,明显是受波斯萨珊美术的影响。

巴米扬石窟壁画主要分布在平面呈正方形、八角形、圆形的穹窿或套头顶的礼拜窟中,如第24窟、第70窟、第739窟、第72窟等,也有少量分布在方形平顶窟和纵券顶窟,如第111窟和第152窟残存的一些壁画。

巴米扬壁画色彩比较丰富,蓝、紫、黄、红、灰、褐等色,构成和谐温暖的色调。用线勾勒的轮廓笔力强劲,描绘出具有立体感的人物。石窟的壁画内容,主要是佛和菩萨像,还有天人、伎乐、弟子、供养人和装饰图案。各壁的画面往往被分割成许多小块,各小块画面之间的内容看不出有故事或内容上的连续性。构图主要是圆形,包括在圆形中心绘一主尊,周围有数身小佛围绕,形成一个圆圈式的构图。例如,卡拉克拉第43窟窟顶壁画比较完整。在保存较好的第72窟的壁画中,巴米扬唯一可见到的佛传图——涅槃变。佛右肋而卧在七宝床上,佛头右侧画着坐在椅子上的摩耶夫人像,佛的脚旁画迦叶席地而跪,佛身后画信徒、弟子围绕,其中的摩耶夫人与我国隋代以后的敦煌壁画极为相似。

虽然石窟僧院内部墙壁上的佛像皆已毁坏而无存,但是安置佛像的痕迹依然可见。在放眼看去几可全面遮盖壁面的佛像群背后,不难发现“多佛多菩萨”[1]的思想已形成。一层又一层的同心圆上面,画有几乎难以计数的佛像;唯有大乘佛教的独特宇宙观之下,壁画上才能有如此满布诸佛的世界。

从1969年开始,来自印度的考古队与阿富汗达成了修护佛像的合作计划,由于受限于当地严酷的气候条件限制,一年仅能工作4个月,直到1973年较小的释迦牟尼像终于完成修复工程。大佛像的修复工程进展缓慢,到了1979年也因为战争的关系不得不终止(图32)。

1998年,塔利班声称将用火药将两座大佛夷平,巴米扬的这座古人类文明的遗迹,才又重新唤醒人类的记忆。2001年3月9日,与敦煌石窟、印度阿旃多石窟同被列为三大佛教艺术最珍贵遗产的巴米扬两尊大佛,不幸在炸药声中化作灰烬。

巴米扬佛教遗址的艺术糅合了印度、波斯及残存希腊、罗马影响的犍陀罗风格(图33),并对中国岩雕艺术如敦煌石窟有较大的影响。

1世纪,新兴的贵霜王国只发生过短期的战争,大部分时间处于和平的时期。贵霜王国成为与罗马、帕提亚和中国汉朝并驾齐驱的世界四大帝国。当地的传统文化并没有因为改朝换代而立刻发生根本性的变化,巴克特利亚时期的希腊化与土著文化的融合,成为贵霜文化的基础;对中亚艺术的影响最具意义的是与印度的直接接触。在贵霜王朝著名的迦腻色迦王的保护下,佛教在中亚广阔的领域内渗透,引发了美术上的一些变革。特别是贵霜帝国的南部产生的犍陀罗艺术[2],反过来向北影响,并通过丝绸之路向东传播。在公元初始的几个世纪里,四大帝国建立了密切的商贸关系,促进了人类历史上第一条横跨欧亚的丝绸之路的繁荣兴盛。

当时的阿富汗是贵霜王朝的组成部分,其佛寺和佛塔都与犍陀罗地区的艺术相似。从印度佛教及其艺术向世界传播路线来看,阿富汗处于佛教传播的最西端,也是东西方文化的交汇点。

[1]佛教思想中,自古即有所谓七佛或二十五佛等“过去佛”思想,但是在传统的上座部佛教中,只有释迦一佛是“现在佛”。到大乘佛教兴起,才主张发起“誓愿求菩提者”均为菩萨,而且所有菩萨都有成佛的可能,于是产生了有别于原有一佛思想的“多佛多菩萨”思想。这种理念传至中亚细亚的特殊风土之中,促成了视觉上的多佛表现。

[2]犍陀罗艺术主要对贵霜时期(今巴基斯坦北部及阿富汗东北边境一带)的佛教艺术而言。形成于公元1世纪,5世纪后衰微。犍陀罗地区原为次大陆古代十六列国之一,孔雀王朝时传入佛教,1世纪时成为贵霜帝国中心地区,文化艺术很兴盛,因其地处于印度与中亚、西亚交通的枢纽,又受希腊、大夏等长期统治,它的佛教艺术兼有印度和希腊风格,造像风格略带有西方雕塑的特色,强调自然的写实性,外观上则是高鼻、深眼、卷发、嘴上有八字胡的佛像和通肩式大衣的造型,有的佛像甚会表现肌肉线条,故又有“希腊式佛教艺术”之称。

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;