西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究

作者:周伟洲

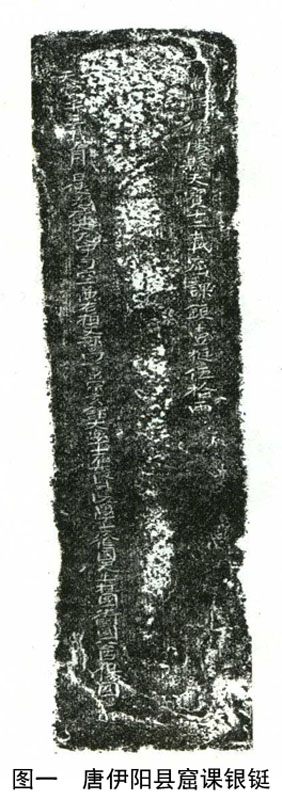

“无产阶级文化大革命”期间,陕西西安南郊出土一银铤,正面有字二行。第一行“河南府伊阳县天宝十二载窟课银壹铤伍拾两”,第二行“天宝十三载五月 日使光禄大夫守司空兼右相文部尚书崇玄馆大学士集贤院学士修国史上柱国卫国公臣杨国忠进”(图一)。

“文化大革命期间全国出土文物展览”中,曾展出河南洛阳隋唐宫城遗址出土银铤一件,正面有字一行“专知采市银使右相兼文部尚书杨国忠进”。背面有字三行。第一行“安边郡和市银壹挺(铤)伍拾两”,第二行“专知官监太守宁远将军守右司卿(御?)率府副率充横野军营田等使赐紫金鱼袋郭子昂”,第三行“天宝十二载十二月 日”。

一九五六年底在陕西西安唐大明宫遗址曾出土四笏唐天宝年间的银铤,①内有杨国忠进奉银二,彭杲进奉银一,郎宁郡贡银一。一九六三年在长安县还发现唐天宝年间采丁课银一铤。②《元和郡县志》卷五伊阳县条说:“银矿窟在县南五里,今每岁税银一千两。”伊阳的银矿自开元十五年(727年)由唐官府正式征收矿税,③伊阳县“窟课银”,当是天宝十二载(753年)官府向伊阳银矿窟所征之税。前述一九五六年“杨国忠进信安郡税山银铤”,当与此窟课银的意义相同,都是“矿税”。而洛阳出土的“安边郡和市银铤”,与一九五六年出土的“宣城郡和市银铤”的性质相同。银铤上的“和市”是指唐政府将每岁征得之“租调义库粟,折钱和市轻货送往长安”④。此银铤为安边郡和市所得的轻货之一。即为和市银,所以不一定在产银的地方才有。

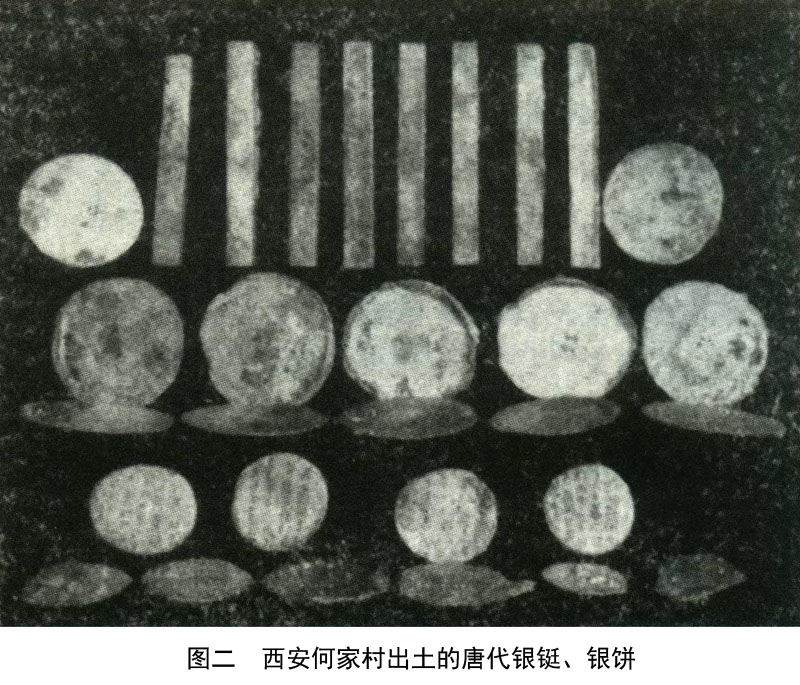

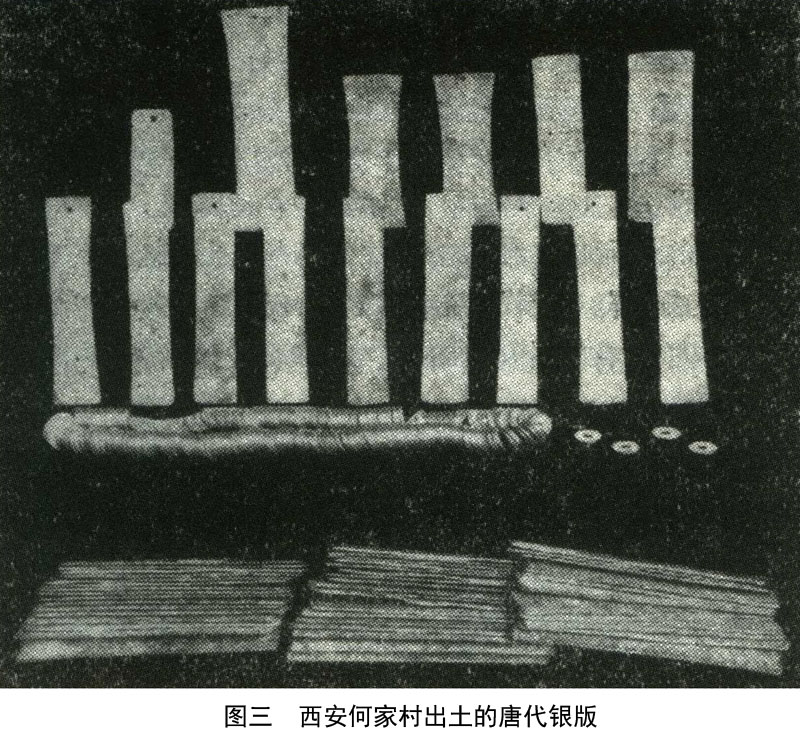

一九七〇年十月在陕西西安南郊何家村还出土一批银铤、银板和银饼⑤(图二、三);其中银板共六十块,带有“五两、朝”字银板五十三块(见本刊一九七二年一期第三十五页图五⑥)。带有“伍两太北、朝”字砝码银板两块。带有“拾两太北、朝”字砝码银板十三块(见本刊一九七二年一期三十五页图四)。带有“叁宅”字银板一块(见本刊一九七二年一期三十五页图六)。按《唐六典》卷廿说:“左藏有东库、西库、朝堂库”。疑以上带有“朝”字银板,原是左藏中朝堂库之物。

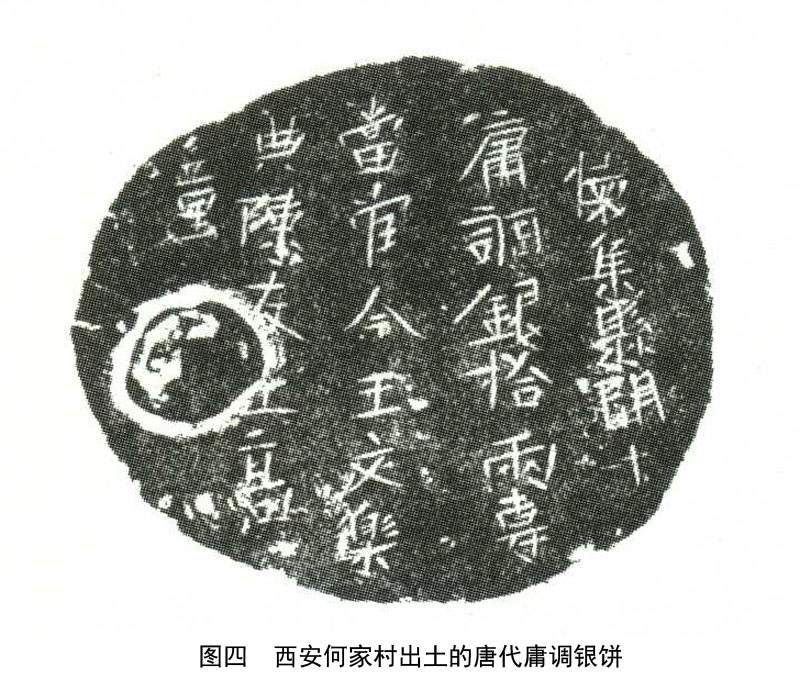

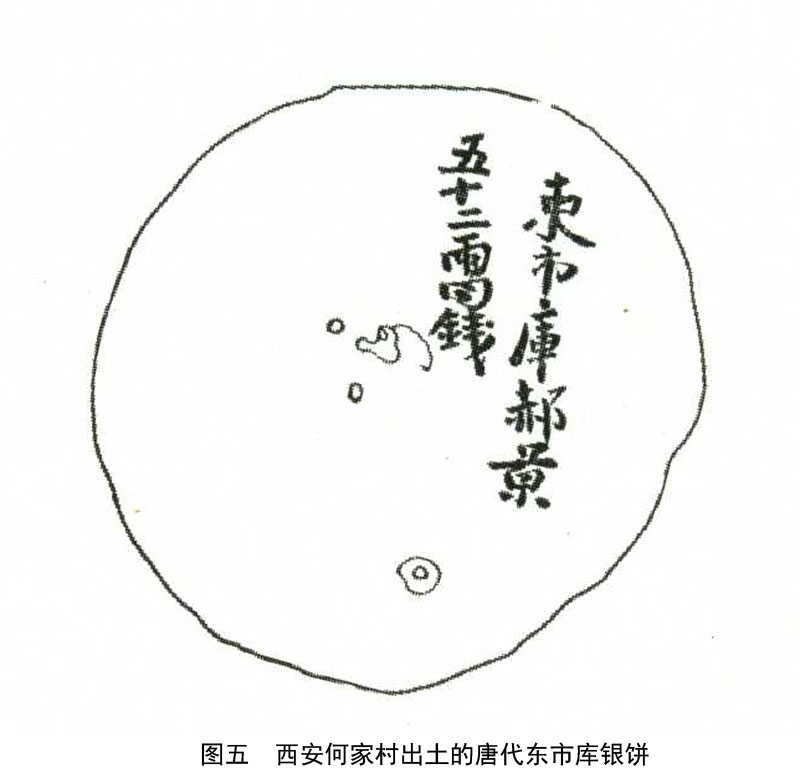

何家村与银铤等一同出土的还有银饼共二十二块,其中有字银饼四块,有“洊安县开元十九年庸调银拾两专知官令彭崇嗣典梁诲匠王定”字样银饼两块(见《文物》一九七二年第一期第三十五页图七)。另一块,有字基本相同,只是最后“匠王定”三字作“匠陈宾”银饼一块。第四块,有“怀集县开十庸调银拾两专当官令王文乐典陈友匠高童”字样(图四)。“开十”应为“开元十年”。《唐六典》卷二十左藏今条记“凡天下赋调先于输场,简其合尺度斤两者,卿及御史监阅,然后纳于库藏。皆题以州县年月,所以别粗良,辨新旧也”。这应是此四块“庸调银饼”有字的原因。此外,还有十二块有墨书字迹的银饼,如“东市库,郝景,五十二两四钱”(图五)。“东市库,赵忠,五十两半”等。东市是唐长安城内有名的两市之一,“市内货财,二百二十行,四面立邸,四方珍奇,皆所积集……当中东市局,次东平准局”⑦。唐政府在长安东、西市均设京都市令、平准署令等官。《旧唐书·职官志》三平准署令条记,“平准令掌供官市易之事,丞为之贰。凡百司不任用之物,则以时出货,其没官物亦如之”。东市库银饼可能即是东市平准之物,或是官营邸店之税钱,最后易为银,铸成银饼。

一 关于唐代的银坑冶

根据中华人民共和国建立以后出土的唐代银铤、银板和银饼,参照史书,对唐代银的产地、产量,当时朝廷对银矿的管理等方面情况,可以有大略的了解。唐代银冶之地,史载有“陕(治今河南陕县)、宣(治今安徽宣城)、润(治今江苏镇江)、饶(治今江西鄱阳)、衢(治今浙江衢州)、信(治今江西上饶)六州,⑧银冶五十八”。这实际上仅是唐朝廷掌握并抽“坑冶税”的银矿数。出土七笏有字的银铤,其中宣城郡(宣州)、信安郡(属衢州)等属六州之数;南海、郎宁(邕州)属岭南道,本是产银和用银做通货的地方。这次发现的“伊阳窟课银铤”证明,朝廷征收矿税的银坑冶超过五十八之数。因为伊阳属河南府,不在上述六州范围之内。

唐代全国每年银的总产量,《新唐书·食货志》仅记:“元和初,天下银冶废者四十,岁采银万二千两”,“及宣宗……增银冶二”,“天下岁率银一(百衲本作‘二’)万五千两”。元和时,仅饶州乐平一地每年产银就十余万两,⑨故《新唐书》所载的上述两个“采银”数字,可能不是采矿的数量,而是收“银矿税”数。若按乐平每岁出银十余万两,收税山银七千两的税率(7%)计,时收“矿税银”万二千两,那么当时全国岁产银当在二十万两以上。而开元、天宝时,全国岁产银可能高过这个数字。

除乐平这个税率外,宋人撰《太平寰宇记》卷一〇七,饶州德兴县条记:“本饶州乐平之地,有银山,出银及铜。唐总章二年邑人邓远上列取银之利。上元二年因置场监,令百姓任便采取,官司什二税之。”总章二年为669年,上元二年为675年。这种十分之二的税率,比元和时的税率要高得多。是否《太平寰宇记》的数字有误,或另有原因,有待进一步研究。

唐制:“凡天下出铜铁州府听人私采,官收其税”⑩,恐银矿也是如此。所谓“听人私采”,实际上主持私采的人,绝不应是一般农民和小手工业者,而是当地有势力的地方官吏或豪强地主。《新唐书·食货志》记:“德宗时,户部侍郎韩迥建议:山泽之利宜归王者。自是皆隶盐铁使。……开成元年复以山泽之利归州县,刺史选吏主之。其后诸州牟利以自殖。”开成元年为836年。这里说“复”,再次之意。不过是由地方官吏选派下吏直接管理,朝廷抽一部分税而已。可私采是唐代统治者对矿山管理的基本制度。仅在唐德宗建中元年(780年)至文宗开成元年(836年),曾派盐铁使对坑冶(包括铜、铁等矿)直接管理。这样必然在征收矿税上与地方利益集团矛盾加深。到开成年间,因朝廷发生了“甘露之变”,当权的宦官集团对地方官让步,以换取其对当权势力的承认,宣布恢复“听人私采”的制度。这时,朝廷所收得之矿税总数,只有七万余缗,比不上一个县的茶税。到了宣宗时(847~860年),朝廷虽一再想直接管理天下坑冶,以增加国库收入,但是,那时朝廷威信全失,地方藩镇各自为政,收回的坑冶很少,所收的全部矿税连七万余缗也达不到了。

二 银铤、银饼与唐代赋役制度

建中元年(780年)德宗行“两税法”前,唐基本上实行的是“租庸调制”。成丁的农民“每丁岁入租粟二石,调则随乡土所产绫、绢、*各二丈,布加五分之一。输绫、绢、*者兼调绵三两,输布者麻三斤。凡丁岁役二旬,若不役则收其庸,每日三尺”(11)。庸调皆输布帛,而不用银交纳,只有产银和用银的岭南诸州每岁土贡才贡银,这是清代以来为许多学者所公认。(12)出土的郎宁郡贡银铤,就是属岭南道邕州的土贡之一。

一九六三年在长安县发现了唐天宝年间宣城郡的“采丁课”银铤,正面有“天宝十三载采丁课银每铤伍拾两”字样。背面还有“朝议郎行司士参军李口”等字样。《唐六典》卷三十记,“司士参军”是“掌津梁舟车、舍宅、百工众艺之事”。下注云:“凡界内有铜铁处,官不采者,听百姓私采。煮铸得铜及白蜡,官为市取。如欲折充课役亦听之。”以上虽只说铜、铁和白蜡可折充课役,对银矿也可能如是。以此推之,“采丁课银”之“采丁”,当系开采银矿的“银丁”。他们用自己生产的银来折充课役,因而称为“采丁课银”。虽然这是用银交纳赋役,但这只是采银手工业者用银折充丁课之赋银。

洊安、怀集四块有“庸调银”字样的银饼,是否是赋银呢?怀集(治今广东怀集县)、洊安,(故治今怀集县西)唐时属岭南道广州。唐代岭南诸州是产银和用银之地,既然银可作为货币,那么以其交纳“庸调”的可能性是存在的。但是,关于调,《唐六典》卷三记:“广州等调以紵布,端州调蕉布,康、封二州调以落麻布”,没有关于用银交纳“庸调”的记载。唐至开元、天宝时,“租庸调制”已经开始遭到破坏。统治阶级疯狂地搜刮财富,想尽各种办法盘剥人民。《旧唐书·食货志》、《唐六典》记,在开元、天宝时,“凡金银宝货绫罗之属皆折庸调以造焉”。这种把庸调所收之布、帛,折变成轻货,运到京师国库的制度,叫做“变造”。因此,洊安、怀集有“庸调银”等字样的四块银饼,可能是洊、怀两县的庸调布帛,折变为银,冶铸成饼型,送交到京师国库的东西。

二 唐代阶级压迫的证物

唐代的银铤、银板和银饼,集中地暴露了唐代统治阶级对广大劳动人民,特别是银坑冶手工业工人的剥削和压迫。“税山”、“窟课”、“采丁课”和“贡银”是唐统治阶级对广大银坑冶生产者的直接剥削。中唐诗人白居易在一首诗里描述了金银坑冶手工业生产者的来源和艰苦劳动。“银生楚山曲,金生鄱谿滨。南人弃农业,求之多苦辛。披砂复凿石,矻矻无冬春。手足尽皴胝,爱利不爱身。”(13)其实,江南的农民并非是“爱利忘身”,正是唐统治阶级的残酷压榨,迫使大批农民逃亡,一部分农民被迫到银矿寻求出路。中唐以后,他们有的虽然免去了课役和杂差,成了名副其实的坑冶户,(14)在朝廷或地方官吏、豪强的直接管理下,完全成了为地主阶级获取重利的奴隶。

“庸调银饼”还暴露了唐统治阶级对广大农民的额外剥削。自开元中,朝廷军费日增,加之统治阶级生活日趋豪奢,必然加重对人民的压榨。正如《通典》卷六《食货六》所述:“其时,钱谷之司唯务割剥,回残賸利,名目万端,府藏虽丰,闾阎困矣。”“庸调银饼”就是从这“名目万端”的盘剥中得来的财物。唐玄宗在开元二十五年所下的《关内庸调折变粟米敕》中,也不得不承认:“江淮苦变造之劳。”(15)至于“和市”,诚如当时封建官吏所自供的,“今虽和市,甚于抑夺”(16)。

杨国忠、彭杲等的进奉银铤,更是对统治阶级,特别是帝王在吮吸人民血汗的基础上,过着骄奢淫逸、挥金如土的腐朽生活的见证与揭露。开元、天宝时任要职的杨国忠、王*(左钅右共)、杨慎矜等人,把从人民身上搜刮来的大量财富进献给玄宗。中唐以后,各地方官、节度使向皇帝邀宠取媚,进奉几乎成了一个制度,且名目繁多,有“月进银”、“四节进奉”、“助军钱”等。这些从劳动人民身上压榨来的进奉财宝,却为皇室任意挥霍,“视之如粪土”。

银铤、银板、银饼是唐代手工业工人血汗的结晶。它们不禁使我们记起了唐代大诗人李白的“炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川”(17)著名诗句。这是对创造财富和创造文化的矿冶手工业工人的热情颂扬。

(原载《文物》1972年第7期)

① 李问渠:《弥足珍贵的天宝遗物》,《文物参考资料》1957年第4期。

② 朱捷元:《长安发现唐天宝年丁课银铤》,《文物》1964年第6期。

③ 《新唐书》卷五十八《食货志》。

④ 见唐长孺《跋西安出土唐代银铤》,《学术月刊》1957年第7期;万斯年《关于西安出土唐天宝年间银铤》,《文物参考资料》1958年第5期。

⑤ 陕西省博物馆、文管会写作小组:《西安南郊何家村发现唐代窖藏文物》,《文物》1972年第1期。

⑥ 本刊指《文物》。

⑦ 徐松:《唐两京城坊考》卷三。

⑧ 《新唐书》《食货》四。原文作“五州”,但以上所列举的共为六州,故“五”改作“六”。

⑨ 又《元和郡县图志》卷二十八饶州乐平县下云,“银山在县东一百四十里,每岁出银十余万,收税山银七千两”。

⑩ 《旧唐书》卷四四,掌冶署令条。

(11) 《旧唐书》卷四八《食货志上》。

(12) 《通典》、《唐六典》等与《旧唐书》记载略同。唯《新唐书》卷四一记:“凡授田者,丁岁输粟二斛,稻三斛,谓之租。丁随乡所出,岁输绢二匹,绫、*二丈,布加五分之一,绵三两,麻三斤。非蚕乡则输银十四两,谓之调。”此云非蚕乡用银纳调。清代卢文弨《钟山札记》卷二、钱大昕《廿二史考异》卷四十五均认为《新唐书》所言是“妄增之词”。日本人加藤繁《唐宋时代金银之研究》也主此说,并有详细的论述。

(13) 《全唐诗》卷四二五,白居易:《赐友五首并序》之二。

(14) 《全唐文》卷五五、卷四四一。

(15) 《唐大诏令集》卷一一〇。

(16) 《唐会要》卷六〇,御史台中。

(17) 《全唐诗》卷一六七,《秋浦歌》第十七首。

汉唐气象:长安遗珍与汉唐文明/周伟洲著.-北京: 中国社会科学出版社, 2013;陕西