西安等地出土唐代银铤、银饼和银板研究*

作者:周伟洲

近四十年前,即一九七〇年的七月,在陕西西安南郊何家村出土两瓮唐代窖藏宝玉珍饰、金银器等珍贵文物,引起全国文博界的轰动。一九七二年《文物》杂志第一、第二期先后发表了何家村窖藏文物简报及一些初步研究的论文。当时,笔者正任职于陕西省博物馆,曾撰写了一篇探讨包括何家村出土的唐代银铤、银板和银饼的论文,题目是《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》(署名,秦波),刊载于上述《文物》一九七二年七期“陕西考古文物专号”上。由于受当时“文化大革命”形势的影响,有许多问题文中未能展开和深入分析、讨论,至今引以为憾。

近四十年过去了,有关唐代银铤、银饼和银板的研究又取得了不少的成绩。诸如黄永年先生的《唐天宝宣城郡丁课银铤考释》(载《陕西师范大学学报》一九七八年第四期)、卢兆荫的《从考古发现看唐代的金银进奉之风》(载《考古》一九八一年第二期),朱捷元的《关于唐代白银地金的形制问题》(载《文博》一九八四年第三期)、《唐代白银地金形制、税银与衡制》(载韩伟等编《唐代金银器》,文物出版社一九八五年出版)及《关于唐“东市库”银饼及税银的一些问题》(载《文博》一九八七年第六期);特别近十余年以来,出版的有关唐代论著中,如葛承雍撰《唐代国库制度》(一九九〇年三秦出版社)、齐东方撰《唐代金银器研究》(中国社会科学出版社一九九九年)和李锦绣著《唐代财政史稿》下卷(北京大学出版社二〇〇四年)等书,从不同的角度对上述出土的唐代银铤、银板和银饼作了更为深入的研究。

本文即拟在四十年前所撰《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》一文的基础上,吸收上述研究成果,结合唐代的赋役、国库等制度,从文物考释的角度,对这一问题作进一步的探讨。

一 西安等地出土的唐代錾刻铭文的银铤

关于唐代白银的形制,即所谓“地金”形制,上引朱捷元《关于唐代白银地金的形制问题》、《唐代白银地金形制、税银与衡制》两文,详细论证、列举有银铤、银板、银饼、银锭等多种形制。其中最主要的就是银铤,正如《唐六典》卷二〇《太府寺》条引太府卿之职掌云:“金银之属谓之宝,钱帛之属谓之货,绢曰匹,布曰端,绵曰屯,丝曰絇,麻曰綟,金银曰铤。”由于银铤与传统朝臣见天子时手执之“朝笏”(笏板)形制相似,故一般用“笏”作银铤之量词。

中华人民共和国成立以后,各地出土的唐代银铤也较多。初步统计,有一九五六年陕西西安唐大明宫遗址出土的四笏天宝年间的银铤,内有杨国忠进奉银铤二(内“信安郡税山银铤”一、“宣城郡和市银铤”一),“彭杲进奉银铤”一,“郎宁郡贡银”一。①一九五八年陕西西安南郊后村出土一件錾刻有“打作匠臣杨存实作下作残银”铭文的银铤。②一九六一年陕西西安东北郊出土一唐残银铤,系“开州刺史罗□”之贡银;一九六二年陕西蓝田县矾村出土唐“广明元年容管经略史”崔焯进奉贺冬银一铤。③一九六三年陕西长安县发现的唐天宝年采丁课银一铤。④“文化大革命”期间,又有陕西西安南郊出土的“天宝十二载杨国忠进河南府伊阳县窟课银”一铤,以及河南洛阳隋唐宫城东北角出土“天宝十二载杨国忠进安边郡和市银”一铤。⑤一九七七年陕西省博物征集到的两笏岭南道税商银铤。⑥一九七七年在陕西西安东郊新筑枣园村出土一笏錾刻有“乾符六年内库别铸重卌两”铭文的银铤。⑦另有存于日本传世的“浙西都团练使崔慎由端午进奉银”一铤⑧,以及见陕西历史博物馆展出“岭南观使判官减判银课料”官银一铤。

以上所列出土唐代有铭文银铤共十五笏(包括传世银铤一笏),内西安及附近出土的就有十三笏,洛阳一笏。西安与洛阳为唐两京,出土银铤性质多与“进奉”、贡税有关,藏之于唐两京国库,如出土西京大明宫四笏银铤、洛阳唐宫城东北角出土一笏银铤,原可能均藏于右藏库或内府的中藏(宫藏、内库)。其余银铤也多为国库散失后之物,故此两地出土最多。

关于上述银铤铭文所示之银铤性质及与唐赋役等制度的关系,前述论著从不同角度均有分析和论述。从上述银铤铭文所示,大致可将其性质归为几种类型:

(一)进奉,出土十三笏中共有六笏及日本传世的唐崔慎由端午进奉银铤,共七笏,数量最多。其中,天宝年间兼任“专知诸道铸钱使”、“知度知事”、“专知采市银使”的权臣杨国忠所进奉的就有四笏,其特点是杨国忠利用自己的兼职,分别以信安郡“税山银”、宣城郡和安边郡“和市银”、伊阳县“窟课银”之银进奉,后铸为银铤。另有天宝年间“岭南采访使兼南海郡太守彭杲(果)进”银一铤(重五十两),此为产银的岭南地方官吏直接的进奉,与上述杨国忠的进奉又微有不同。至于今陕西蓝田出土唐后期容管经略使崔焯所进奉的“贺冬”银铤和浙西都团练使崔慎由进奉的“端午”银铤,则属于唐后期的“四节”(降诞、端午、冬至、元正)进奉。⑨

(二)贡银,有“郎宁郡贡”银铤及“开州刺史罗□贡”残银铤,共两笏。在拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》中,指出“只有产银和用银的岭南诸州每岁土贡才贡银,……出土的郎宁郡贡银铤,就是属岭南道邕州的土贡之一”。《新唐书》卷四三上《地理志》邕州郎宁郡(治今广西南宁,天宝时邕州改郎宁郡)条,有“土贡:金、银”。同书卷三〇《地理志》开州盛山郡(治今四川开县)条,“土贡:白紵布、柑、芣实(即车前草子)”,而无金、银。《通典》卷六《食货六》记盛山郡(开州)“贡蜡四十斤、车前子一斤”。《唐六典》卷三《尚书户部》记,山南所属三十二州(包括开州)“厥贡金、漆、密蜡、蜡烛、钢铁……”有金无银。此或为记载天宝及其以前情况,或为漏记,待考。

(三)采丁课银,仅陕西长安出土天宝年间宣城郡(治今安徽宣城)的“采丁课”银铤。一九七二年发表的拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》已作考释:银铤“正面有‘天宝十三载采丁课银每铤伍拾两’字样。背面还有朝议郎行司士参军李□等字样。《唐六典》卷三〇记:司士参军是‘掌津梁舟车、舍宅、百工众艺之事,。下注云:‘凡界内有铜铁处,官不采者,听百姓私采。煮铸得铜及白蜡,官为市取。如欲折充课役亦听之’。以上虽只说铜、铁、白腊可折充课役,对银矿也可能如是。由此推之,‘采丁课银’之‘采丁’,当系开采银矿之‘银丁’。他们用自己生产的银来折充课役,因而称为‘采丁课银’。虽然这是用银交纳赋役,但这只是采银手工业者用银折充丁课之赋银”。

一九七八年黄永年先生发表了一篇《唐天宝宣城郡丁课银铤考释》一文,⑩将铭文全部重新录出,指出上述“每铤”的“每”字,“今审‘一’字上每数道、实椎击创痕,非本来字画”。按前引天宝年间银铤上錾刻为“壹铤伍拾两”,其中信安郡税山银铤作“一铤五十两”,可见“壹”、“拾”两字也有简化成“一”、“十”者。黄先生所论可信。文中还详细考证了宣城郡(宣州)在唐后期贡银的情况。但他却在解释租庸调制的“丁课”后,认为此银铤,“它是把当地丁课换成‘轻货’(即所谓‘变造’)上缴中央的一种”。李锦绣《唐代财政史稿》认为,“采丁课银应为宣州开采银矿的百姓所纳折充课役(即代替租庸调)的税物”,下注引黄永年先生文,(11)显然未了解黄先生文意,而与拙作意见相合。

与采丁课银铤相关的是天宝年间杨国忠所进的信安郡(治今浙江衢县)的“税山银”和河南府伊阳县“窟课银”。拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》引《新唐书》卷五四《食货志四》:“凡银、铜、铁、锡之冶一百六十八。陕、宣、润、饶、衢、信六州,(12)银冶五十八”一段后,说:“这实际上仅是朝廷掌握并抽坑冶税的银矿数”,并说信安郡即衢州,故其有银坑冶,唐抽坑冶税。而“这次发现的伊阳窟课银铤证明,朝廷征收矿税的银坑冶超过五十八之数”。关于伊阳县窟课银铤,文中引《元和郡县图志》卷五伊阳县条说:“银矿窟在县南五里,今每岁税银一千两”,又引《新唐书》卷五四《食货志四》记:“开元十五年,初税伊阳五重山银、锡”,说由此年朝廷正式征收矿税,与杨国忠所进信安郡税山银铤的意义相同,“都是矿税”。

又上述陕西历史博物馆展出“岭南观使判官减判银课料”官银一铤,正面錾刻铭全文为“岭南观使判官建中二年二月减判银课料伍拾两官银”。“观使”,当为“观察使”之简称,“判官”为唐诸使职下所置官员名。《唐六典》卷二《尚书吏部》记:“凡别敕差使、事务繁剧要重者,给判官二人,……非繁剧者,判官一人。”判官综理本使日常事务,权重事繁,为幕府上佐。此为岭南观察使之判官判理减判“银课料”之官银。银课料,可能与产银之岭南课银坑冶或其他银税之钱,抑或由官方支出制作或付出银料之钱,铸成铤。

至于安边郡和宣城郡“和市银铤”,系朝廷将每岁征得之租调义库粟,折钱和市轻货送往长安之物。关于此,前人论述颇多,不赘述。(13)

(四)税商银,一九七七年征集的两笏银铤中錾刻“岭南道税商银伍拾两官秤”,上引朱捷元《关于唐“东市库”银饼及税银的一些问题》一文,以为安史之乱后,国库空虚,“因而在关卡要津之地、市肆间交易之处设官征收商税,以解决财政困难问题。岭南并商税银铤的发现,便是其实施商税的物证”。此说是。又李锦绣《唐代财政史稿》认为,“乾元时税商钱仍像前期税山银、窟课银一样,作为专项收入进奉,未入诸道进奉定额中”(14)。此银铤未明錾刻有进奉字样,是否可归为进奉之例,还未有确证。

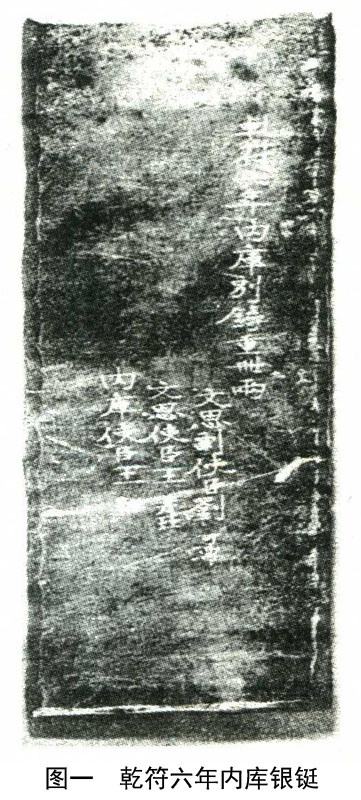

(五)其他,上述西安东郊出土的乾符六年银铤,正面錾刻四行:首行为“乾符六年内库别铸重卌两”,二行以下刻字在首行未尾“两”字左侧,按官职大小由右至左,排列三行:“内库使臣王翱”、“文思使臣王彦珪”、“文思副使臣刘可濡”。银铤右侧楞上錾刻有“匠臣武敬容”文(图一)。

内库及内库使,非唐京师长安太府寺属右藏署属之内、外库之“内库”,而是属宫中内府局所属的“宫藏”(又作“中藏”)。《唐六典》卷一二《内府局》记“内府令,掌中宫藏宝货给纳名数”;《通典》卷三七《内待省》属内府局则称“内府置令二人,掌内库出纳”,即称为“内库”。此内库自天宝年间,“王鉷为户口色役使,岁进钱百亿万缗,非租庸正额者,积百宝大盈库,以供天子燕私”(15)。此百宝大盈库即成为皇帝私人的“内库”,由宦官掌之。治唐代财政史的学者称此举引起唐国库制度的巨大变革和理财观念的变化。到肃宗、代宗时,正税外进献制度发展到了极点,容纳贡献的大盈、琼林库足以与中央度支左藏库抗衡,皇帝财政甚至凌驾在了中央财政之上。(16)此后,宦官掌握的“内库”,于唐后期财政、政治与军事影响甚巨。大历末大盈内库官吏超过原太府寺近二分之一。(17)此银铤所刻之“内库使”当为后期内库官员人数膨胀,所设专使之一,可补史之阙。

又上刻之“文思使”及副使,是唐代中央和皇室制作金银器场所之一,即“文思院”的官吏,文思院既为皇室制作金银器场所,故与内库关系密切。近年在陕西扶风法门寺地宫出土的錾刻有“文思院造”字样的金银器甚多,齐东方《唐代金银器研究》一书有详细论证。(18)内“文思使”及“文思副使”,也为唐开元后所置众多专使之一。

另一出土于陕西西安南郊的“打作匠臣杨存实作下作残银”的银铤,仅有制作匠“杨存实”之名。有意思的是,西安西郊曾出土一件“宣徽酒坊”银注壶,上錾刻铭文中有“咸通十三年六月廿日别敕造七升”及“匠臣杨存实等造”等,(19)与银铤刻打作匠同名,不知是否为同名同姓之同一人,则此银铤为咸通年间之物。

至于上述银铤及下面论述的银板、银饼錾刻或墨书文字的原因,则如《唐六典》卷二〇《太府寺》左藏令条云:“掌邦国库藏之事,丞为之贰。凡天下赋调先于输场,简其合尺度斤两者,卿及御史监阅,然后纳于库藏,皆题以州县年月,所以别粗良,辨新旧也。”右藏令掌职同左藏令。左藏东、西库主要为收藏“赋调”之物,右藏内、外库则“掌邦国宝货之事”及州县纳“杂物”(20)。上述诸银铤均非正式赋调之物,而为进奉、杂税之物,唐前期可能原藏于右藏内、外库或左藏之朝堂库,唐后期则多入大盈内库之内了。

二 西安何家村出土的银板和银饼

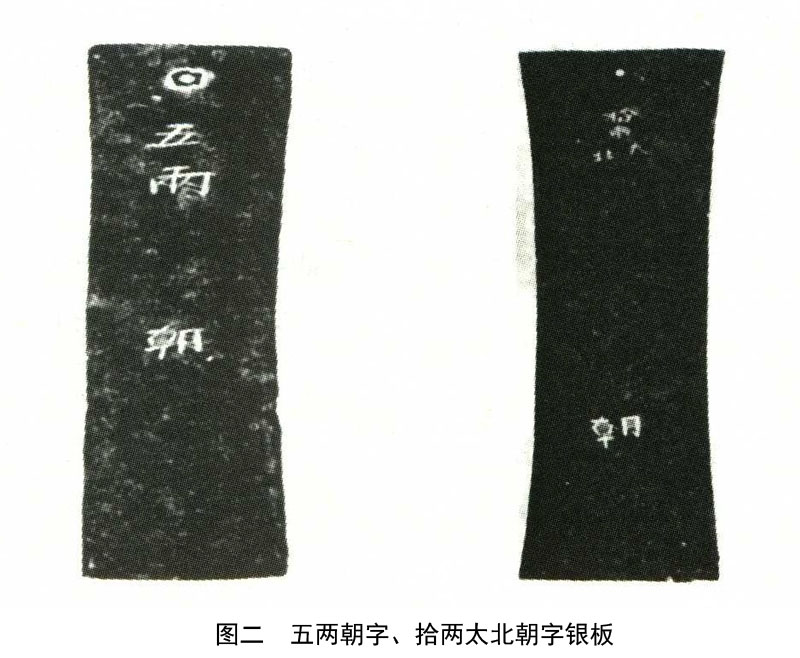

一九七〇年陕西西安何家村出土窖藏金银器中,有一批银铤、银板和银饼。据一九七〇年《文物》第一期发表的《西安南郊何家村发现唐代窖藏文物》的发掘简报,出土银铤共八笏,每铤长27—28,宽3.5厘米,无錾刻铭文,其形制、大小与上述錾刻铭文的银铤相似。银板共六十块,内錾刻“拾两太北朝”字砝码形银板一、“五两太北朝”字银板二、“五两朝”字银板五十五(图二)、“叁宅(宝)”银板一(图三)、无錾刻文字银板一。所有银板上部中有圆孔,似为穿革带联结之用;刻有“朝”字的银板,字的形体较大,位于板之中下部,“拾两太北”、“五两”等字则在上部孔之下方。之所以称为“银板”,取其象形也,实为银铤之一种,其形不一,有砝码形及长短不等、穿孔等不同于上述银铤之处,故名之为“银板”。

对以上显著錾刻的“朝”字银板,前述拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》一文指出:“按《唐六典》卷廿说:‘左藏有东库、西库、朝堂库’。疑以上刻‘朝’字银板,原是左藏中朝堂库之物。”此说为以后一些论著所引用,并有进一步的考释。

錾刻“拾两太北朝”及“五两太北朝”字砝码形银板,内“太北”两字的考释,葛承雍《唐代国库制度》一书,提出“太北”中的“太”指太府寺,“朝”指朝堂库。(21)李锦绣《唐代财政史稿》一书,详细考证唐前期左藏东、西库、朝堂库在宫城的位置,认为“左藏东库在东宫广运门内……西左藏库在太极宫安仁门(即崇义门)内,朝堂库在大明宫右银台门之北,麟德殿之南”。“大明宫在宫城之北,又称北内。一九七〇年西安何家村出土唐开天时银板刻有‘伍两太北朝’,‘拾两太北朝’的字样,其中‘太’指太府寺,‘朝’指朝堂库,‘北’应指北内,‘太北朝’即大明宫太府寺朝堂库,亦即左藏朝堂库的省称”(22)。

至于“叁宅”银板,形制稍短,仅长13.8、宽4.5厘米,字刻于板右下方。仔细观察简报附拓片(图六),“宅”字似为“寶”字之简化字“宝”,图六下说明也作“叁宝银板”。如此,则“叁宝”似为入国库后宝货之编号,序为叁。

何家村窖藏还出土一批银饼,共二十二块,其中錾刻有铭文四块,即刻有“洊安县开元十九年庸调银拾两专知官令彭崇嗣典粱诲匠王定”字样银饼两块,同样刻字,仅最后“匠王定”作“匠陈宾”銀饼一块;刻有“怀集县开十(开元十年)庸调银拾两专知官令王文乐典陈友工高童”字样银饼一块。另有十二块墨书“东市库”字迹银饼,如墨书“东市库郝景五十二两四钱”、“东市库赵忠五十两半”等。此外,有六块无文字的小银饼。

关于墨书“东市库”的银饼,在一九七二年发表的拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》一文,作初步考释:“东市是唐长安有名的两市之一,‘市内货财,二百二十行,四面立邸,四方珍奇,皆所积集……当中东市局,次东平准局’(注引徐松《唐两京城坊考》卷三)。唐政府在长安东、西市设京都市令、平准署令等官。《旧唐书·职官志》三平准署令条记:‘平准令掌供官市易之事,丞为之贰。凡百司不任用之物,则时出货,其没官物亦如之’。东市库银饼可能即是东市平准之物,或是官营邸店之税钱,最后易为银,铸成银饼。”

一九八七年朱捷元发表的《关于唐“东市库”银饼及税银的一些问题》,该文开首云:“‘东市库’银饼的性质问题,至今未有人进行过探讨”,则不确。此文认为,简报中说“东市库”银饼可能是唐代“商业税收的实物证据”(23),也值得商榷。作者引日本学者加藤繁氏《内庄宅使考》、《唐宋时代的仓库》等文,认为“‘东市库’银饼定为经营邸舍、店铺的收入较为恰当”。接着,作者又引一些文献证明王公、公主、百官多在通都大邑建筑店铺、邸店以谋利。长安东市邸店甚多,皇帝多次下诏禁止等。最后,结论是:“‘东市库’银饼的来源,一种可能是邠王家属经营的店铺,将其收入交东市库平准局兑换轻货;另一种可能是在盛唐时期已有宪宗时的官府经营王公、百官的住宅、店铺现象。东市店铺,按理应属京兆府万年县管理。这种经营方式是否为统一经租尚可研究。但一经地方政府收管,其课金必由地方政府统一付给。所以邠王府中出现的‘东市库’银饼,是可以理解的。”

以上所论,以为东市库银饼是王公、百官(或邠王)在东市经营邸店收入交东市库(应为“东市”)平准局兑换之轻货,恐不确。王公、百官在东市经营邸店,其利自入其私家库内,即便唐后期官府代王公、百官经营住宅、邸店,收入大部亦如此。因此,不如拙作推论东市库为收藏“官营”邸店之税钱或租赁费用,更为恰当。唐长安东市是否存在官营邸店?王公、百官既有,东市官方可能也应有,因利厚也。其次,拙作推测东市平准署令堆放、收存“不任用之物”、“没官物”,也需要有库房。因此,简言之,“东市库”即东市所设之库房,东市有,西市及东京诸市也当有,只是唐代文献没有记载,此可补史之阙。东市库银饼则为东市库存财物,铸成银饼,上纳国库之物,墨书以记之。

关于錾刻铭文的四块“庸调银饼”,上述拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》一文,作了考释:“怀集(治今广东怀集县)洊安(故治今怀集县西)唐时属岭南道广州。唐代岭南诸州是产银和用银为货币之地,既然银作为货币可在岭南通行,那么用银交纳庸调的可能性是存在的。但是,关于调,《唐六典》卷三记:‘广州等调以紵布,端州调蕉布,康、封二州调以落麻布’,没有关于用银交纳庸调的记载。唐至开元、天宝时,租庸调制已经开始遭到破坏。统治阶级疯狂地搜括财富,想尽各种办法盘剥人民。《旧唐书·食货志》、《唐六典》记,在开元、天宝时,‘凡金银宝货绫罗之属皆折庸调以造焉’。这种把庸调所收之布帛,折变成轻货,运到京师国库的制度,叫做‘变造’。因此,洊安、怀集刻有‘庸调银’的四块银饼,可能是洊、怀两县的庸调布帛,折变为银,冶铸成饼,送交到京师国库的东西。”上引朱捷元《关于唐“东市库”银饼及税银的一些问题》一文,也主此说,所用语句也与拙作相同,但未注出处。

此外,一九七二年与上述河南洛阳唐宫城东北角安边郡和市银铤一起出土的,还有一块錾刻铭文的银饼,上有文字三行:第一行:“通州税口银。纳官”;第二行“朱义。云”;第三行“貮拾叁两”(24)。上引朱捷元《关于唐“东市库”银饼及税银的一些问题》一文,认为此通州(治今四川达县)“税口钱”,“是指向‘丁口’征收赋税……据《新唐书·食货志》,‘租庸调之制,以人丁为本’,是以人丁受田和以丁口缴纳田租户调和役庸的。故此银饼亦是唐时通州地方官吏向州境老百姓征收的属田租户调一类的税银”。此说有误。正确的解释,应如李锦绣《唐代财政史稿》所云:“唐前期计口征的赋税只有一种,‘诸造籍起正月,毕三月,所须纸笔、装潢、轴帙皆出当户内,口别一钱’(引《唐六典》卷三户部郎中员外郎条),这种每口一文的造籍钱在吐鲁番文书中被称为‘藉(籍)口钱’……通州税口银正是籍口钱送至中央的部分。”但作者以其与杨国忠所进安边郡和市银铤一同出土于洛阳宫城东北角(很可能即东都内库),(25)而认为其也为进奉之物,尚缺乏证据。

三 出土银铤、银板、银饼与唐前期“租庸调制”

在唐建中元年(780年)实行“两税法”之前,全国赋役制度实施是“租庸调法”。《旧唐书》卷四八《食货志》记:凡授田之成丁,“每丁岁入租粟二石,调则随乡土所产绫、绢、*各二丈,布加五分之一。输绫、绢、*者兼调绵三两,输布者麻三斤。凡丁岁役二旬,若不役则收庸,每日三尺”。《资治通鉴》、《唐六典》等与上述记载略同。唯《新唐书》卷五一《食货志一》记:“凡授田者,丁岁输粟二斛,稻三斛,谓之租。丁随乡所出,岁输绢二匹,绫、*二丈,布加五之一,绵三两,麻三斤,非蚕乡则输银十四两,谓之调……不役者日为绢三尺,谓之庸。”内“非蚕乡则输银十四两”一句,即云非蚕乡可以用银纳调。但是,清代学者卢文弨《钟山札记》卷二、钱大昕《廿二史考异》卷四五均云此句是“妄增之词”。日本学者加藤繁《唐宋时代金银之研究》(一九四四年中国联合准备银行出版,中译本)也力主此说,并有详细论证。

然而,由于上述带有“庸调”及与唐代各种赋税有关铭文的银铤、银板、银饼的出土,是否上述的观点有误?即是说,唐前期非蚕桑乡成丁是可以用银纳调的。一九七二年拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》一文,对此专门进行了考察,认为“采丁课银铤”,虽然是用银交纳的赋银,但只是采银百姓或银丁用银折充丁课之赋银;洊安、怀集的“庸调银饼”,两地均在岭南,是产银和用银之地,有可能用银纳调,也有可能是将纳调之布帛之类折成“轻货”(变造),上纳国库。因此,认为上述清代和日本学者的结论是正确的。

可是,随着新的唐代银铤、银饼的出土及研究的深入,有的学者对上述观点提出了质疑。如上述朱捷元《关于唐“东市库”银饼及税银的一些问题》一文结论说:“从上述的‘庸调’、‘采丁课’、‘窟课’、‘税口’等税银……它反映了唐时实行‘租庸调制’的物证。同时,也在一定程度上反映了当时在赋税上可以用银来交纳或折充课役赋税的事实。”作者在这里将庸调正赋及一般正赋之外的杂赋税是否可用银交纳或折交的问题混淆了,而笼统以是可以用银交纳赋税的问题。谁也不否认唐前期一般正赋之外的杂赋税是否可用银交纳或折交的,但正赋庸调一般是不用银交纳的。因为“庸调银饼”的所谓“变造”其最初交纳仍为规定之布帛一类,不能视之为用银交纳或折交。“税口银饼”之“税口”,不是人丁课税,而是“造籍”之杂税,每丁一文。至于作者引用《全唐诗·王建四送吴谏议上饶州》诗云“税户应停月进银”一句,说“反映了当时可以用银来纳税的真实情况”。此税户为谁?纳什么税?从“月进银”看,显然系非正赋的进奉一类,与是否用银纳正赋庸调(丁课)根本是两回事。

又一九九九年出版的齐东方《唐代金银器研究》一书也认为,《新唐书·食货志》“非蚕乡则输银十四两”一句的记述应有误。但他认为,“用银来代替其他物品是允许的,地方官吏也收赋金银。《旧唐书·李敬玄传》载:‘敬玄弟元素,亦有吏才,初为武德令。时怀州刺史李文暕将调率金银,造常满樽以献’。可见唐初地方官就开始调率金银”(26)。然所言怀州刺史李文暕所“调率”金银,是庸调的“调”,还是征调的“调”?调率金银是正赋,还是其他杂税?因文字过于简约而不明。从李元素敢于将这些金银“造常满樽以献”来看,后者意更确;即便是唐初,地方官也是不敢违反庸调制,私征庸调以银,造器物以献。齐东方以此不确切之唐初孤证,来证明唐前期蚕乡以银纳调,是无法令人信服的。

总之,无论从已出土的唐代银铤、银板、银饼等实物,或者从历史文献来看,唐前期所征正赋庸调可以用银交纳或折交的观点,在没有新的证据发现之前,是难以成立的。

*本文未正式发表过,已拟收入陕西省历史博物馆馆庆刊物中。

① 李问渠:《弥足珍贵的天宝遗物》,载《文物参考资料》1957年第4期。后有唐长孺《跋西安出土唐代银铤》,载《学术月刊》1957年第7期和万斯年《关于西安出土唐天宝年间银铤》,载《文物参考资料》1958年第5期两篇有关的研究论文。

② 朱捷元等:《西安南郊发现唐“打作匠臣杨存实作”银铤》,载《考古与文物》1982年第1期。

③ 见拙作《陕西蓝田出土的唐末广明元年银铤》,载《文物资料丛刊》,文物出版社1977年版。

④ 朱捷元:《长安发现唐天宝年丁课银铤》,载《文物》1964年第6期。按,文内报导此银铤“成弧形”,有误。据笔者所见实物,原物中部多有砸击印痕,且为征集来,并知为出土后被人将其砸成弧形,非原银铤为弧形。又作者所录铤上铭文多有遗阙和错讹。后拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》及同载于《陕西师范大学学报》一九七八年第四期的黄永年《唐天宝宣城郡丁课银铤考释》两文,有纠谬和考释。

⑤ 见上引拙作《西安近年来出土的唐代银铤、银板和银饼的初步研究》。

⑥ 刘向群、李国珍:《西安发现唐代税商银铤》,载《考古与文物》1981年第1期。

⑦ 保全:《西安东郊出土唐代金银器》,载《考古与文物》1984年第4期。

⑧ 见罗振玉《崔慎由端午进奉银铤影本跋》,载《辽居稿》。

⑨ 关于崔焯所进“贺冬”银铤,在拙作《陕西蓝田出土的唐末广明元年银铤》原稿中,指出系唐后期“四节”进奉中“冬至”时进“贺冬”银铤,但发表时为编辑删去,至今以为憾。

上述出土银铤仅是反映唐代进奉制度的某些方面的实物证据,关于唐代的“进奉”制度及前后期的变化等论著很多,其中李锦绣撰《唐代财政史稿》下卷第二分册(第969~1019页)最为全面、系统和深入,不赘述。

⑩ 《唐天宝宣城郡丁课银铤考释》,载《陕西师范大学学报》1978年第4期,后收入黄永年《文史存稿》,三秦出版社2004年版,第327~341页。

(11) 见该书第二分册,第972页。

(12) 原文为“五州”,据岑仲勉《隋唐史》,高等教育出版社1957年版,第387页云:“信州乾元元年始由饶州析置,此称五州,当系肃宗已前之统计。”

(13) 见唐长孺《跋西安出土唐代银铤》,载《学术月刊》1957年第7期;万斯年《关于西安出土唐天宝年间银铤》,载《文物参考资料》1958年第5期。

(14) 见该书第二分册,第983页。

(15) 《新唐书》卷五一《食货志一》;参见《新唐书》卷一三四《王鉷传》。

(16) 见李锦绣《唐代财政史》下卷第二分册,第975~976页。

(17) 同上书,第1026页。

(18) 同上书,第278~282页。但该书所引此银铤出处有误。

(19) 见朱捷元等《西安西郊出土唐“宣徽酒坊”银酒注》,载《考古与文物》1982年第1期。

(20) 见《唐六典》卷二〇《太府寺》左藏署、右藏署条。

(21) 见该书第88页。

(22) 见该书第一分册,第368~369页。

(23) 葛承雍:《唐代国库制度》也认为“东市库”银饼为东市设专库收纳商税,易铸为银饼。见该书第44~45页。

(24) 苏健:《洛阳隋唐宫城遗址中出土银铤和银饼》,载《文物》1981年第4期。

(25) 见该书第二分册,第973页。

(26) 齐东方:《唐代金银器研究》,中国社会科学出版社1999年版,第274页。

汉唐气象:长安遗珍与汉唐文明/周伟洲著.-北京: 中国社会科学出版社, 2013;陕西