在沙漠废址中的第一次发掘

作者:(英)斯坦因

在和阗南部的大山里很紧张地做了几星期的地理学工作以后,因为那里自然界的极度荒凉,没有机会留下历史的痕迹,于是时候一到我便回转,向沙漠中沙埋的废址去做发掘的工作。当1900年的12月间,我的第一次探险队到达和阗沙漠田,由此向北进入沙漠,我对于这种工作得到了最早的经验。那一次的观察同动人的发现足以增长识见,在我的记忆中还是很新鲜的,我觉得不能不将时间退后一步,要求这一章的读者听我将第一次考古的情景叙述一番。

以前的几星期都废在和阗沙漠田之内,那时此地虽然饶沃,却仍比较荒露一点。昆仑外岭离和阗甚近,而喀拉喀什同玉龙喀什二河又发源于其间,但此际却被一年最终一次的黄尘暴风所遮蔽了。所有果圃葡萄园带灰色的树叶被暴风吹得一扫而光,饶沃的平原上满是英国秋天那种烟雾弥漫的氛围。玄奘到和阗后所到过所述及的佛教圣迹,我都能一一考察证明,这是很满意的事。地方因为经过几百年的垦殖和灌溉,土砖的建筑物当然最多也只能有一些不成形的低土堆存在了。但是仍存有一些传说,说那些后来成为回教先贤墓(Ziarats)的佛教寺院地方,在先原来有一种本地的宗教的。

和阗古都城的遗址,真可以确定为即今日的约特干(Yotkan)小村地方,此地在两河之间,在现在的县城之西7英里左右。“找宝”的村人在这里挖掘历35年光景,于很深的洪积层下发现埋有完全废圮了的“文化层”。奇怪的是以前的挖掘,大都是为淘洗金叶子,大约以前有一个时候此处所得的总不在少数。据一位古代的中国僧人到此者所记,和阗都城不仅佛像,即是佛教建筑物上面,也都贴有这种金叶。到近年来,装饰用的陶片,塑像(大都为猴形),雕制的石器以及货币,也算为可以出卖的副产品了(参看图26)。

收集这些小小的遗物,从这种遗物上考察那奇异的遗址,固然是有趣,而更其可喜的乃是当谨慎地把粮食运输种种设备弄齐以后,到12月7日,虽是冷而有雾,然而我却能自由开始出发,在沙漠中过我第一次的冬营生活了。沿玉龙喀什河而下,经过三个寂寞的埠头,在很高的沙丘中曲折行走,然后到达突出的小沙漠田塔瓦库勒(Tawakkel)地方。和阗的印度商人领袖阿克萨噶尔(Aksakal),永远帮助我的老朋友巴鲁丁汗(Baruddin Khan)曾雇一个有经验的找宝人杜狄(Turdi)去寻古物,现在由他作向导,领我直向东北60英里左右以外的遗址处去。他同一些别的人在和阗是属于一个倒霉的小团体,以向号称象牙房子的丹丹乌里克(Dandan-Oi-lik)寻找宝物为业的。

我此外另雇两个塔瓦库勒的猎户,名叫阿马德默尔根(Ahmad Merghen)同卡新阿兀浑(Kasim Akhun),帮我们作沙漠中的旅行。若干年前赫定博士(Dr.Hedin)短时间考察此处遗址,由此以下克里雅河(Keriya R.),也是请的他们作向导。他们是很好的人,惯于游猎,所以极能吃苦耐劳。他们在出发时就显出很有用,由他们招集了30个工人以备发掘时之需。缘于迷信的畏惧以及冬季的严寒,农人自然不愿冒险远去沙漠之中。虽然工资很大,以及后来屡次旅行中向我表示好意的和阗有学问的“按班”潘大人(参看图19)严令催行,仍然需要他们两人去鼓励劝诱,以战胜这种困难。

我自己有七峰骆驼,又在当地雇用十二头驴,转运全队的行李和准备四星期的粮食,便已够用了。驴的好处是只需要少许食料;骆驼也只要得一点菜子油。骆驼在沙漠中走了若干天,无水无草,于第二天只要给以不到一品脱的这种气味不佳的油,即足以证明此物对于维持骆驼的耐久力,实有奇效。我们坐骑的马已送回和阗,于是我们自然全体一律步行。

最后到12月12日,我们已经能够带着些许的器具和匆匆招集的工人队伍出发了,塔瓦启尔的人有一半都跑出来看我们开行。两天以前,已派两个猎户中年轻的卡新带一小队人先去,命他于沿途可安帐篷处都掘了井;他们所留下的足迹即作为我们的向导。

出发后两天离河渐远,那些地方的沙丘也减低了。再向前去,也没有像我后来横过沙漠所遇见的那样高。但是在流沙内行走,便不能不慢;因为剩下来的牲口都已疲惫不堪,负载太重的骆驼每一小时减到只能走1英里又四分之一。

红柳树同芦苇丛开始还茂盛,到第二站便形稀少,至于唯一的野白杨树活着的也竟全然不见了。所幸每间一段就崛起一些圆锥形的小沙丘,上面有很密的红柳丛,枯去的根可作顶好的燃料。在小丘附近因风化作用而成的土穴里,先行的卡新诸人常在这里掘井,以备我们扎营。水既很少,不足以供这样大的队伍之用,并且在开始两天,水味极苦,简直不能作人们的饮料。奇怪的是离开河道愈远,井水反而变得较为鲜甜了。

现在沙漠中的冬天已是极度的酷烈了,所幸日间进行时还不甚讨厌。阴处的温度虽然从不曾到过华氏表冰点以上,可是没有风,所以我还能呼吸沙漠中间清洁的空气,毫无不快之处。冬季我到了真正的沙漠地方,空气非常宁静,万籁无声,无有生物以相烦扰,又加以清洁,常常精神为之一新。

但是到了夜间,寒暑表会要从华氏表0度降到零下10度,我的小帐篷虽是用很好的绒布做成,仍是一个可怕的冷窝。燃了北极火炉(Arctic Stove),而温度还是低到冰点以下六度左右,写字也不能了。于是我只有藏在行军床上的厚毛毯同毡子里边。我的用土耳其诨名叫做裕尔齐伯克(Yolchi Beg)的小猎狐犬虽有一件很好的皮袄,此时也早已找地方藏躲起来了。

进入沙漠以后的第四天傍晚,先头去的那一小队派两人回来,报告卡新这一队找不到遗址的地方。我的“找宝”向导老杜狄以前虽只从这一面到过丹丹乌里克一次,而现在是证明他对于这一个可怕的区域所有优秀的知识机会到了。在路上他曾屡次告诉我他疑心卡新所取的路稍为偏北一点;但是显然为着职业上的规矩或者骄傲,他不肯力阻。现在猎户既已明白宣称他们之不能找到我们的目的物,他那有皱纹的面上不禁呈露出一线得意的光辉。同派回的人略谈之后,他已能知道卡新这一队人所到达的地点。第二天早晨仍叫来人回去,充分地指示卡新回到正确的路上。

老杜狄的父亲也是找宝人,他自己曾漫游了近30年,在那一色无别的沙丘里,似乎无可指示的地方,也能找出他的目的地来。所以第二天早晨,他领了我们这一队沿着几座高沙丘的底部前进,到一有许多死树从深沙中峙出的地方。这些死树虽是皱褶突显,杜狄等人仍能辨出孰是白杨,孰是柳树以及其他的树木。我们已经走到古代的文明区域之内,那是毫无错误的了。

在此东南约1英里半处的深穴旁掘井下营。次晨由杜狄们引导,向南约两英里许,我自己便已置身于称为丹丹乌里克的遗址了。据我后来的测量,此地自北至南约长1英里半,宽约四分之三英里,在低沙丘里疏疏落落耸立一些小的建筑遗物,体积虽小,年代却很古。沙已经吹开了,用枝条和灰泥做成的墙壁已显露在外,倒剩得离地只有几英尺。到处的墙垣都是用木柱支在流沙上做成的。所有的建筑遗物都暴露在外,显出“找宝人”曾到过的痕迹。这些人所加的损害是太明显了。

杜狄对于此处十分清楚,我们因此戏称此地为他的村庄,由他的领导,我们将遗址匆匆考察一遍,已得到充分的证据可以确定此地的性质同近似的年代。杜狄和他的同伙所掘毁而损坏得很厉害的房屋墙壁(参看图27),我还能很容易地看出上面的壁画画的是佛同菩萨像。当然我们是站在一座佛寺遗址中间了。由壁画的作风可以见出这些寺院同居地的放弃废毁,是在回教传来之前最后的几世纪的事。在附近堆积垃圾的地方所掘得的中国古钱上面都镌着开元天宝①(公元713—741年)的年号,可以决定此地的年代。

老杜狄到这荒野的地方,好似到了家一般。自幼小的时候,他便常来此地,他那好的记忆力使他能立刻认出他以前和同伴工作的地方。所幸以前他们来此,因为粮食和运载的力量都不够,不能在此久留,将埋在沙中较深的建筑全行清除。所以我能够将帐篷张在尚未开掘过的遗址旁边,以便往返。把骆驼送到东边克里雅河畔去放牧,驴子一律遣回塔瓦库勒。然后各人一齐开始发掘的工作,在此一共忙碌了14天。这在我是一个很快乐的时期,充满了有趣的发现,增长了不少的经验。

第一次清除出来的遗址是一座四方形的小建筑,杜狄曾照他自己的办法寻找过一次,称此为不特汗那(But-khand),意即偶像寺。堆的沙虽只有两三英尺高,并没有移动过。此外再清除几处小寺院,我对于那种特别的布置,便即刻了然了。总是一座小方室,四面围以相等距离的墙垣,成一四角形的过道(参看图28),这是为绕行之用,依印度的习惯,称此为右旋(Pradakshina)。用树枝和灰泥建成的墙壁,一律饰以壁画。据墙壁最低部分所残存的护壁看来,上面绘的大都是佛生时的故事,或者便是一列一列的小菩萨像,当作一种装饰用的花纹。偶然也残存一些故事画(参看图29)以及供养者跪于大佛像前面的图画。自然后面这一种也只有最低的一部分存留至今。此外还可以拾得许多泥塑的小佛像、菩萨以及飞天像等,这都是从墙壁高处掉下来的。

壁画同塑像都很清楚地显示一种在公元初几世纪流行于印度极西北部的希腊式佛教美术作风。这种美术之所以为人所知,是因为今白沙瓦县的古犍陀罗(Gandhara)地方以及印度阿富汗边境的佛教寺院遗址里,发现了很丰富的雕刻,因而大白于世。和阗佛寺中残存的装饰美术遗物,在时间上比之印度西陲开始使用希腊美术以画造佛教圣传自然是后多了,但是希腊风格,仍然反映得甚为清楚。

清除一些损害较小的寺院所得各种有趣的东西,我不打算仔细叙说,此处只约略指示一二。在小方室内部的中央,普通都立有一个很好的塑座,以前上面当立有一尊大佛像(参看图28)。佛像足部现俱存在,由此可以推知原来佛像之大。有几处我并曾找得几块木质画版,放在佛座脚下,这是善男信女献作供养之用的。

所得的画版带回在不列颠博物院加以谨慎的清洗之后,幸而发现一块上画极有趣味的故事。其中一块上画一奇异的鼠头神 (参看图30)。在玄奘的和阗记载里,保存一鼠壤坟的故事,据说古时此地对于鼠及鼠王俱甚尊敬,某次匈奴大举入侵,全得鼠群啮断匈奴马具,因而敌军大败,国得以全云云。若无玄奘的这一段记载,画版上这一个图画竟是很难解释的。这种故事我能证明至今在西方到和阗的商道上即使古昔玄奘听到此一传说的地方仍然存在,只不过形式稍加更易,取其合于回教的观念而已。

更奇的大约要算后来我发现的一块画版,上绘一中国公主,据玄奘所记的一个故事,她是将养蚕业介绍到和阗的第一个人。在玄奘的时候,养蚕业之盛,正不亚于今日。相传这位公主因当时中国严禁蚕种出口,因将蚕种藏于帽内,暗自携出。因为这一桩可敬的计谋,后来和阗国内遂奉她为神明,于都城附近特建一庙纪念她,玄奘过此,曾去参谒过。

我前面所说经很久的时候还解释不出的画版是这样的(参看图31)是这样的:画版中央绘一盛装贵妇坐于其间,头戴高冕,女郎跽于两旁。长方形画版的一端有一篮,其中充满形同果实之物,又一端有一多面形的东西,起初很难解释,后来我看到左边的侍女左手指着贵妇人的冕,对于画像的意义方始恍然大悟。冕下就是公主从中国私偷来的蚕种。画版一端的篮中所盛的即是茧,又一端则是纺丝用的纺车。

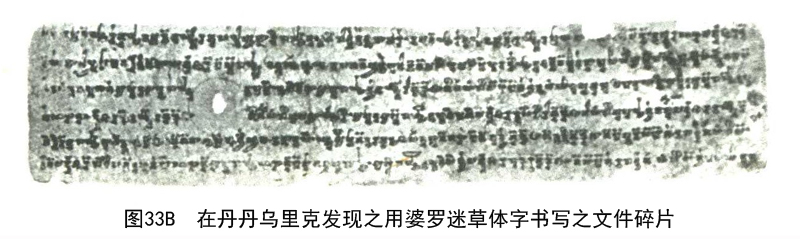

我所到过而且能仔细清除的建筑遗址约有十二座左右,其中有几座证明是小小的佛教寺院。在那沙碛堆塞至今犹存的最低部分,我先发现长条单页的纸质写本,其次为一小整捆的散叶子(参看图33)。我一见之下就看出这是用的古印度婆罗谜(Brahmi)字体,一部分是北宗佛教用以书写经典的古印度梵文佛经,一部分用的是以前所不知道的一种文字,现已证明这是当时和阗居民所通用的语言。

这些写本的文字字形以及排列,自然是从佛教的故乡印度来的。但是据有权威的学者依据以前从和阗找宝人那里得来的一部分材料研究的结果,已经证明古和阗语是伊朗语的一支。同公元初古大夏和妫水中部各处所说的话有密切的关系。我们知道佛教的仪式同教理在很早的时候,即经过现在的阿富汗以侵入东伊朗的那一部分,那么佛教以及随佛教而来的印度文化势力之入塔里木盆地,即令不是仅由此地,也是最初取道于这同一地域那是无疑的。在这一条通路上,也可以见出佛教仪注同佛像吸收了伊斯兰因素在内的情形。

有一座寺院的小方屋清除之后,发现一块当作供养保存得很好而且奇特的画版,对于这种冲突的情形,表现得甚为显明(参看图32)。有一边上绘一有力量的男子像,体格衣服全然是波斯风,但是显然画的是一佛教中的神祇。长而红的脸,围绕着黑色的浓髯,这是任何庄严的佛像所没有的。大的卷髭同黑的浓眉,更其加强面部的男性风度。头上因为长的鬃发,所以缠一金色的高头巾,极像波斯萨珊朝万王之王的帽子。身体方面,细腰以保持波斯相传的男性美,穿一件锦缎外衣。腰下腿同脚露在外面,足着高筒黑皮靴。腰悬一柄短的弯剑。围巾从颈部垂下,缠绕臂部,正和平常所见中亚的菩萨像一样。四臂以示其为神道,这是此类像中所常见者。三臂擎有法物,其中只有两件可以认识,一是酒杯,一是矛头,这都是世间的事物。

画版反面的图画成一奇异的对比,上绘一显然是印度式的三头魔王。一身肌肉作暗蓝色,裸体,腰以下系虎皮,交叉的两腿下面有昂首俯身的牛像两头,四臂各执法物,这一切都表示同印度密宗的神道相像,这一面画的主题同作风比之反面的波斯风菩萨像,相隔甚远,这两者之间是否有任何关系,甚是疑问。

解释这块画版两个画像的端倪以及其所以对峙之故,一直到15年后我的第三次中亚探险终了,我去考察峙立于波斯东南境西斯坦(Sistan)哈孟(Hamun)沼泽上的科伊卡瓦哲(Koh-i-Khwaja)小山遗址,才有可能。在这遗址一堵年代很后的墙后面我发现一块大壁画,只可惜残损过甚。壁画下端作向一坐于庄严台座形同武人的青年男子礼拜供养之像。右臂扬起,擎一弯曲的鎚矛,上着一牛头。这种形状的鎚矛同波斯史诗传说中大主角罗斯旦(Rustam)所执有名的牛头戈(gurz)正是一样,这是伊斯兰教时代波斯造像中所公认的一种记号。

科伊卡瓦哲壁画中的主要人物为罗斯旦无疑。据费杜西 (Firdausi)的《沙拿马》(Shah-nama)所保存的波斯民族史诗,罗斯旦同西斯坦显然是相连的。把他的形貌同丹丹乌里克画版的“波斯菩萨”作一比较,我们可以看出将罗斯旦所执戈的头部大部分去掉,拿来放在那怪菩萨扬起的右臂所执曲柄斧的顶端了。

比较科伊卡瓦哲的壁画,又使我们明白丹丹乌里克画版反面所绘三头魔王的意义。在壁画上罗斯旦的对面有一极相像的三头人在那里扬手礼拜。据波斯相传的故事,罗斯旦曾努力奋斗战胜群魔,强迫群魔效忠于其王,这里所绘的大概就是诸魔之一。于是丹丹乌里克画版两面所绘人物的关系也因而了然了。

科伊卡瓦哲的壁画属于公元7世纪萨珊朝后期之物。丹丹乌里克寺院遗物在年代上之密近,这对于由和阗本地万神庙中渗入了神化的伊朗英雄可以表明佛教仪注在传入中亚的路上所受的外来影响而言,甚为有趣。

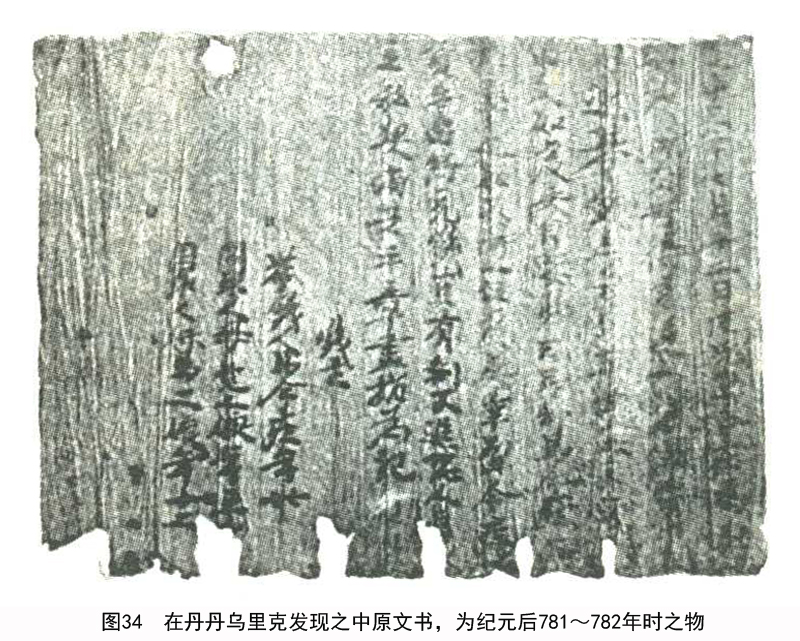

丹丹乌里克弃置于沙漠的年代证据,由现存用通行字体写成的写本中幸而可以决定。在大约是佛寺的若干住室遗址中找得上书婆罗谜字的小薄字片(参看图33)。据后来的研究,证明这些文书用的是和阗语,所记多为本地琐事如借据、征发命令之类。就这些写本的字体以及佛经而言,大约都是8世纪物。这种大概的年代之正确,大部分是我的一位老朋友和最能帮忙的同事故霍恩尔博士(Dr.Hoernle)研究的结果,得到后来在其他佛寺遗址中所发现的一些中国文书(参看图34)以为证明,都可以成立了。

这些中国文书经巴黎大汉学家,我的中国记载方面的导师,故沙畹教授(Prof.Chavannes)的审查,证明是一些要求偿债、小借款的字据,以及当地小官吏的报告之类。中国人对于年代的观念甚强,所以这些文书上都有着正确的年代,自建中二年(781)以至于贞元二年(786)②不等。并称当地为*(上例下木)谢,有一寺院名为护国寺。更奇怪的是有几位僧人于僧侣的职业而外,并联合起来作放债者。这种寺院中此类僧人的文书中有一件据所记的姓名是中国人,但是贷款者之非中国人,由贷款者和保人所写的姓名便明白指出了。

但是这些文书更重要的价值在于其上所有年代的证据。这些文书都散置于用为居室或厨房的底层房屋垃圾堆中,从文书的性质和发现时的情形看来,很可以断言文书书写的年代当在此地占领最终的几年,最后放弃此地,因而弃置。这由在此所得年代只至上元元年(760)为止的中国古钱,更可以完全证明。

这样所推定的放弃时代,与中国正史所记唐代中国之有塔里木盆地止于贞元七年(791)左右的记事,异常符合。中国权力之衰落以及吐蕃人之入侵,和阗此时必然陷入一个特别混乱的时期。世界上这一部分政治大变动的影响,在这突出的小腴壤中常常很严重地感觉到;此地全靠灌溉系统,而灌溉又必须有稳固和谨慎的管理,方能维持。从这一点看来,丹丹乌里克发现事物的证据很可以帮助我们推究此地其他废址放弃的彼此之间的关系,以及前章约略谈到的这些地方之所以不能继续居住的一种或各种原因。

发掘所得的东西而外,关于此地生活的情形同一般状态还有其他考古上有趣味的观察。我曾在低沙丘中考察了古代园林道路的遗迹,水渠的分布,以及指明卑下住室位置盖满垃圾堆的地方等等。有了过去这种静默的证据,对于下章所要说的离奇古址,便更能了解了。

此外还有一点普通观察可以在此一说。废址中的一切事物都指出此地的废弃是以渐而成,并不如一般欧洲旅行家所信关于塔克拉玛干大沙漠中沙埋古城流行的传说,以为是由于地理上的突然变更以致如此。塔里木盆地各地所传突被沙丘所掩的索董(Sodom)和戈摩拉(Gomorrha)古城的故事,都比丹丹乌里克遗址为古。玄奘所听到的同现在所流传的多少相同。这只能当作一种民间传说看待,在明明白白的考古学证明上则不然,如丹丹乌里克和这一区域内其他故址的考查,科学的研究是可以不管这些的。

由以后连续几次探险队关于地形学同考古学的详细测量,我才知道丹丹乌里克的土地是借若干渠水的支流以资灌溉的。这些运渠将吉拉(Chira)、多摩科(Domoko)以及古拉克马(Gulakhma)诸河的河水引入我在离此地南边约40英里处找到的乌曾塔地(Uzumtati)那一大块垃圾盖满的遗址,在其后最少也有500年光景;乌曾塔地即是玄奘所说的嫓摩,马可·波罗的Pein。在我的详细报告里会指出一些恰当的理由,结论是丹丹乌里克同嫓摩的废弃,都由于同样的原因,即是这些突出的居住地方不能维持有效的灌溉。

① “开元通宝”,原文为“开元天宝”,其后注明的公元年代为713~741,只是“开元”的纪年。但“开元通宝”并非是唐玄宗开元年间所铸的纪年钱币,而始铸于唐高祖武德四年(621),通行、铸造于整个唐代。

②贞元二年,原文注公元791年。

西域考古记/(英)斯坦因著,向达译.-北京: 商务印书馆, 2013 ;亚洲地区