尼雅废址所发现的东西

作者:(英)斯坦因

丹丹乌里克南边沙漠中离古拉克马和多摩科两村相近的尚在耕种的处所,还有别的遗址等待考察。我在第一第二两次探险队的时候,曾去草草访过,证明这些地方之放弃,当与丹丹乌里克同时,不然便在其后几世纪。但是那些地方同我在现在的尼雅河尽头以外沙漠中所发现的一大块沙埋遗址相比,没有一处是有那样古老那样有趣,那样重要的。今即述此,以告读者。也正好有机会,1901年1月我和丹丹乌里克以及我第一次发掘的场所告别,便直向那里出发。

横过沙丘踉跄向东,走了三天才到克里雅河(Keriya-darya),其时已经冻冰了。发源于和阗东边昆仑山上大冰河的河流,能萦回高山沙岭之间,不即消灭而深入塔克拉玛干大沙漠者,只有克里雅河。沿河而上,那时不再步行,骑在已经召集得很好的马上,走了四天,始到克里雅城腴壤。克里雅(汉名于阗)①地方很大,是一县城,那时几占有经度5度的地方,不用说全是沙漠。和蔼的中国县官招待得甚为客气。

克里雅不是一所古地方,“找宝”的职业不如和阗那样盛。但是我到后的第一天,便有一位老迈有礼的村人告诉我说年前他在尼雅以北沙漠中伊马目扎法沙狄克(Imam Ja’far Sadik)圣地以外不远处曾看见有半埋沙中的古代房屋。其他的人也有听到这个古城的故事的,在塔里木盆地中一般人对于各种遗址,即或是最小的,也都使用Kōna-Shahr,意即“古城”的这一个名词。于是我于1月18日开始向尼雅出发,沿着围绕塔克拉玛干沙漠的昆仑山石滩走了四天,才到那小腴壤。

那时适值斋月末了,我不得已只好日间停下,而在那里对于我所要去的遗址年代之古远得意外的证据,我不禁喜出望外。后来我屡次探险都和我共甘苦的年轻机智的驼夫哈三阿浑(Hassan Akhun)访知一村夫藏有有字的木版两块,即从废址得来。当这两块木版拿到我的面前,我惊喜之余,发现这是用古代印度极西北通行的佉卢字写成的,同公元后第一世纪所通用的异常相近。

这位村夫带着我从去伊马目扎法沙狄克圣地的路上拾得的这两块木版。不久我又知道原来找到木版的人名叫依布拉欣姆 (I-brahim),他是村中的一位年轻大胆的磨坊主人,一年前他在圣地外古城破屋中打算找宝。不料并没有宝,只有在他看来无用的一些这种木版。他带走了六块,除去在路上抛去的以外,其余都给了他的小孩子好玩,这些自然不久都毁了。依布拉欣姆看到我重酬拾此的那位村人,不禁大悔。

我不放过机会,立请依布拉欣姆作我们队伍的向导。那一个傍晚,我考察所得的那些东西,真是快活得很。曲折的字体,淡淡的墨迹,当时不能认读,但是握在我手里的文书是用一种古印度字体写成,印度发现的这一类字体的东西除去石刻而外,没有能更古于此者,那是毫无疑义的。仅由字体即可以决定我所要去的遗址的年代之古;但是我对于等待着我的丰富的收获,也不敢为过分的期望。

沿干涸的尼雅河三日的进行,不仅因此事而感觉快慰,并且也有一个证明可喜的天气。不过仍然很冷,夜间温度往往降到华氏表零下8度。伊马目扎法沙狄克麻扎(Mazar of Imam Ja’far Sadik)是一有名的圣地。据说神圣的伊斯兰教徒领袖伊马目扎法沙狄克率领数百信徒,同秦和马秦(Chin and Ma-chin)不信教的人大战,战殁于此;所谓“秦和马秦”,即是和阗的古称。

在此不再耽延。沿路有一些为礼拜者而设的避荫之所,这是一种小庙,同一些树,树上挂着成千片的布块,都是礼拜者的供养,离此之后,只看见一片碎石堆成的奇异小丘,盖在露出的石盐上面。河流尽头小渠的水在最后消失之前,储于一个小湖之内,我们于是将从加尔各答带来的外面镀锌的两个铁桶,和临时做成的袋子同网全盛满了冰。我们全队有四五十人,置身于沙漠之中,不能不备此以为饮料。

过了麻扎以后,丰盛的红柳树同野白杨林地带逐渐变为一望无垠的低沙丘,上面点缀一些矮树丛,年代久远蜷曲瘦削的死树群之类。在行到第二站的终了之前,我们经过一地势较为开广的地带,中有破陶器,用厚芦苇把圈成的篱笆,一排死果树同种的白杨树干,指出这是古来的一些农舍遗址。我们算是到了向导所说的两间“房”了(参看图35)。

这些房屋所在的地方初看似乎是一座隆起的小台地。据后来的观察,证明这原来是黄土地,风化所余,以成此形。房屋建造的形式,材料上和丹丹乌里克的房屋一样,只是面积大多了,立在沙上为墙垣间架的木架也来得精巧坚固。屋内满都是沙。我在一室的地面上找得一雕刻甚美的木片,上面所刻是希腊式佛教雕刻中所常见的装饰,于是这些遗址年代之更为古远,即刻就明白了。

再向北前进约两英里左右,经过一些高沙丘,到达一座土砖建筑物的遗址,一半已经埋在一座圆锥形的高沙丘内。这是一座古窣堵波(Stupa即佛教灵塔),许久以前就湮没了。我们的帐篷支在适中的地方,以便向散布各处的遗址发掘,离依布拉欣姆所说发现有字木版之处也很近。当我第一夜在这四围寂寂古代人居住的地方的时候,我不禁感惧交集,不知依布拉欣姆所说的是否可靠,他所遗留在那里的木版文书到底还有多少,等待我去发现。

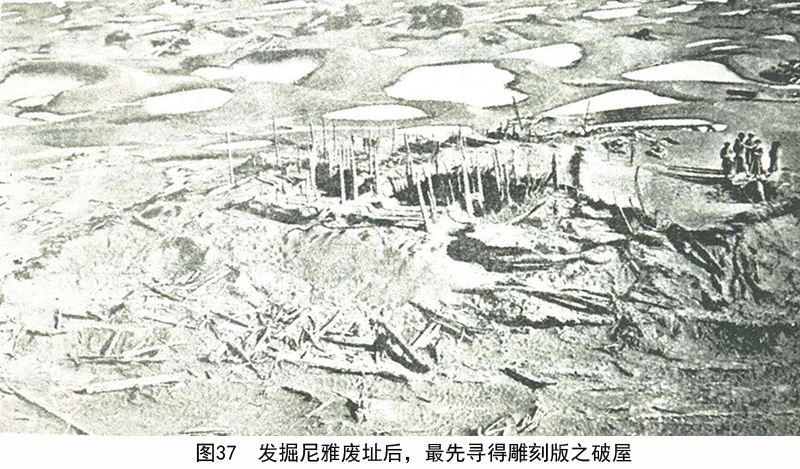

第二天早晨我急急忙忙地带领依布拉欣姆同发掘工人到那遗址地方。动身时希望和不相信的混杂的感觉,行近那里便欣喜得一扫而空。依布拉欣姆领我们去的遗址离帐篷约有1英里。当地低处为风所蚀,遗址也是高高地位于一小台地顶上。上斜坡时,我一气就拾得三块有字的木版;这三块木版杂在一堆木料里边,那全然是被风蚀去的部分(参看图37)。

到了顶上,我觉着高兴的是在室内,到处散叶,又找得许多。自依布拉欣姆弃在此处以后,仅仅经过一年。上面所积沙层甚薄,不足以蔽御积雪,保护上层的木版;此处下雪甚少,我离开克里雅以后,也有此种经验。因为严寒,木版仍然成捆地弃置于有荫的坡上。受着一年的日晒,最上面的木版字迹已经部分地受了影响。依布拉欣姆发现之后,不久我便来到此处,我不禁为自己特别称庆不置。

他即刻将以前起出木版的地点指给我看,那是在一小室的角上,位于此屋北厢房的一些小室中间。在一大砖灶同此室西墙一小角上,他曾用手将沙扒开,起出一堆木版。他所要找的“宝”不在此处,所以他在此处所找出的,显然是排放得有一点次序的古文书,正被他抛入邻室之中。

我的第一个工作是要工人把依布拉欣姆起出珍贵的木版的那一间房子清除干净。此室不大,地上积沙也不过四英尺多深,所以甚为容易。清除之际,在原来地面同灶房作凳用的土台上又找出两打的木版文书。然后我在依布拉欣姆所得之外,再仔细自行搜寻一番,又得到了85片左右的木牍。后来清除废屋北厢房的邻室,又得到不少。所以在一日的工作未了之前,我所得到的材料已经真是很丰富可观了。

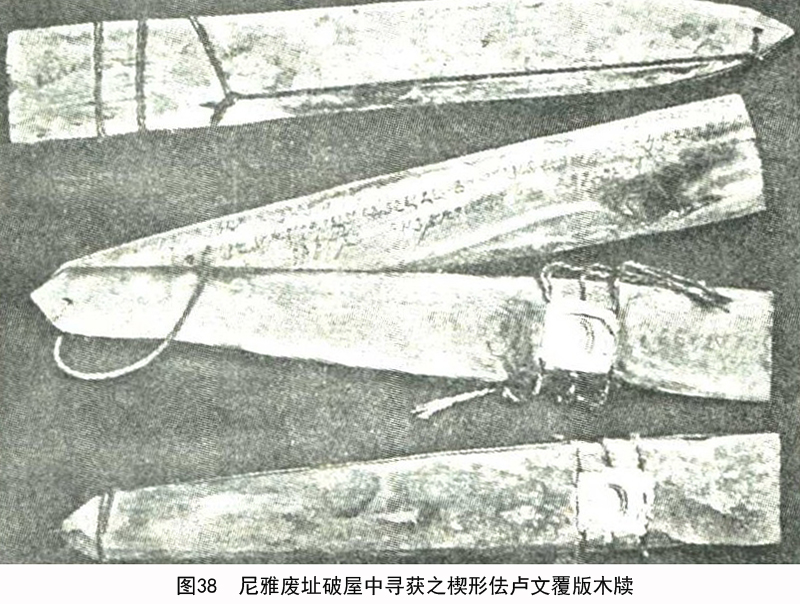

所得的木牍保存甚佳,所以即在当地也容易知道这些木牍的用处以及外面安放的重要情形。除去少许长方形的而外,那一天所得木牍全作楔形,长自七英寸至十五英寸不等,原来显然是每两块紧缚在一起(参看图38)。今将此种巧妙束缚方法的用途略述一二如次:木牍本文都书以弯曲的佉卢文,读法自右至左,较长部分则成平行式,写在木牍的里面。外边的牍有一下陷的凹形槽,中钤一封泥印,可以证明这是当作一种信封套用的。凹形槽的旁边常有很简单的记录,成单行;这应是住址或发信人的姓名。两牍仍然联在一起者,彼此可以互相保护,所以里面文书的墨迹依然很新,犹如昨日所写的一般。

所以我们很容易承认这些木牍虽然书于众手,可是都显出一种佉卢文的特点,这是印度贵霜王朝(Kushana or Indo-Scythian dynasty)的石刻所通用的字体。按贵霜朝诸王在公元初开始的三世纪间,统有旁遮普以及印度河西边的一些地方。因此即在未为任何仔细的考察之前,已足断定我所急忙收集的材料年代一定很古,而有特别了不起的价值。

那一天的工作,虽然畅快,但是仍有一点不能释然,我自己考古学的良知方面不敢便以为学到胜利。我第一天工作结果收集得的几百片木牍,即使不能胜过,也不至于赶不上以前所有诸佉卢文的文书,那是真的。但是这些记录不会是一种本子的复写本么?不会是祷词或从佛经中抽出的一段么?

回到帐篷的荫蔽之下,我于是动手将保存得最好的几片仔细研究一番。佉卢文字体弯曲,语意不定,所以特别困难。我以前研究佉卢文碑版,于此即有所准备。我裹着皮裘坐在酷冷的夜里(据第二天早晨的寒暑表,最低是冰点下41度)。研究此事,大致有重要的两点可以确定:第一,据一些语言学上的考察,这是一种古代的印度俗语(Prakrit)。第二,文字内容虽然相差很大,但是就开封的多数文书而言,开始总是同样的一个简单公式。后来我将这一个公式确实辨出,是mahanuava maharaya lihati(大王陛下勅书)几个字,这些文书所传达的当然是公文了。结论似乎可以说是就佉卢文字体而言,一种古代的印度语也曾移植到中亚这一处辽远的地方,至少统治阶级曾使用此种文字。此地是这样的蒙昧不为人知,这些事实也许可以开辟一些新鲜而完全出于意外的历史景象亦未可知。

当我继续清除此屋的南厢房时,我想再找到一些记录的希望,证明是好好的清理了。有一似乎供仆人用的小室,小室之外连一大室。大室26英尺见方,三面有一隆起的灰质平台,很像近代塔里木家室中的客厅(Aiwan)。现存八根柱子,排成方形,显出中间地方以前曾有一隆起的屋顶,为通光透气之用,和近代的大房一样。遗址中其他各处居室的建造和地位,我不久就都熟悉了,这和现在各腴壤中所流行的家庭布置,异常相像。

因为年代久远,风蚀力量太大,木料同灰泥造成的墙除不完整的木柱而外,多已不存,保护的沙层只有两英尺深。可喜的是情形虽然如此,我在沿客厅南边的炕上还找得60片多少保存不坏的木牍,有些处所堆成束缚很紧的小堆,这显然是最后住此的人所遗留的。但是有很多的木牍就放置的位置而言,显然是曾经搬动过,时间大约在房屋荒废之后不久。所以有些是在一大块织得很坚固的席上找得的,此席一定是以前中央屋顶的一部分。还有一些在一座露天的小灶旁边发现,适在坠席之下。其所以能保存甚佳,当由于这种安稳的掩盖之故。

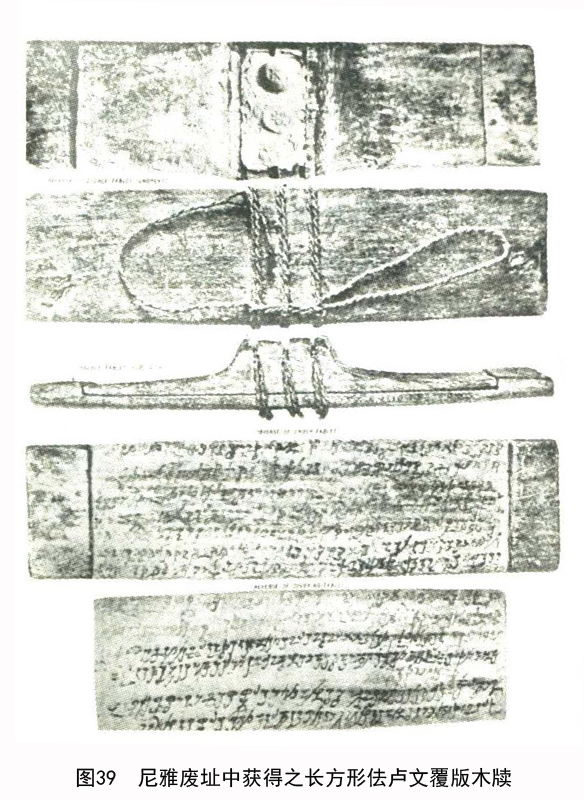

就我们所得这许多木牍以及未为后来找宝者所动的这些木牍安置的情形看来,这座大屋原来当是官署。后来研究木牍,才证明是一种地方官吏的。至于木牍的大小同形状,相差甚大。楔形的牍又出现了,但是数目远不如有字的木版之多,这种木版全作长方形,内容形式极不一律。其中有些体积甚大,长达30英寸,大多数字体排列错落不齐,写成小小的行列,末尾缀以数目字,书法不一,删削屡屡,既不是文书,也不是连贯的报告,大概都是一些备忘录,账簿草稿以及随笔之类。

此室内所得长方形的木牍大半可分为两组,比较整齐,书写也较仔细,但是在发现的时候,仍然不能辨识。其中一组作直角长方形,长自4英寸至16英寸不等,在有字的一面较狭的两端高起像一种缘(参看图39)。开始一行都含有俗语,我一看之下就认出这是俗语的“……年……月……日”字样,在我手中的显然是整齐而有年代的文书。又一组木牍也作直角长方形,体积较小,平坦的一面很少有字,反面中部隆起,一律作方形或长方形槽,上钤一印,此外横书文字一两行。现在只有前面说到可以注意的垃圾堆发现的古物宝藏,所说明的既确定而又简单,可以自行表明。有印的这些奇异的木牍是一种信套,以安在木牍隆起的边缘之间,用来保护书信同文书的上一面的。

富于木牍而被沙盖了的这一座建筑遗迹还不甚深,不足以保存较大的遗物,但是遗址的本身(参看图37)很足以表示此处以及遗址其他建筑受风蚀的程度。遗址位于一小高台地上,较之周围高出15英尺左右,其所以如此,自然是由于这种毁坏的力量。堆有残迹以及墙基的那一段地带,仍维持原来的高度,近旁的空地因为风蚀之故,一天低似一天。古建筑物所在的那一部分地方也慢慢地受了剥削,逐渐下陷。从遗迹的照片上即可以看出这种缓缓毁坏的程序;遗址前面斜坡上的大木料堆,原来是建筑物,至今已完全倒塌,其故即由于此。

在遗址中再发掘其他一两群古代建筑之后,迟缓而不断的风沙飘动,对于残迹的危险是更其了然了。在第一次清除的房屋西北约半英里左右,有一块足足五百方英尺的地方,证明全是古代房屋倒塌下来的木料堆积其间。小丘高只几英尺,旁边的地方又大受风蚀,因此墙壁的遗存固然少,室内的东西尤其少。但是仔细搜寻之下,居然也有所得。

在那里的一间独室内,地上铺有半英尺到一英尺深的沙层,得到50片左右的木牍,此外还有各种家具,内有一具捕鼠夹同靴、熨斗之类。所不幸者,因保护得不得当,大多数木牍已经残破转成白色,字迹全不可辨。其余诸片虽甚形弯曲,佉卢文字尚存。大部分是些人名同账项,可见这是一些官署保存的记录。钞胥工作的程度,加以木质书写不便,从这些木牍的大小便可看出,其中一片损毁特甚,而长竟达七英尺有半!

此处覆沙较深,我因而在此能迅即清除出许多小室,并且知道一所家宅中住屋牛栏之类的特别安置的情形。此处所得有趣的东西甚少,但是我在一间外室中找出一所毫无可疑的冰窖;有一厚层用以盖冰的古代白杨树叶,至今还在。

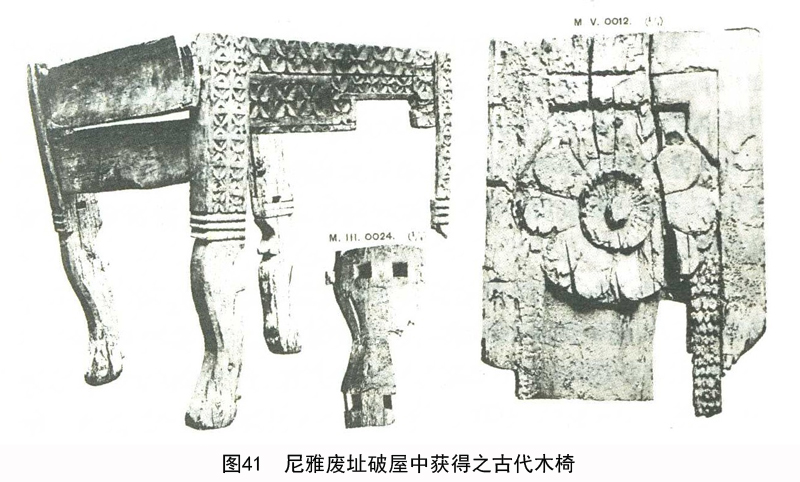

越过遗址第一次所到的地方,另外发掘了两所倒塌的古代房屋,在那里所得到的遗物,性质既更为复杂,也更为有趣。一在东边(参看图35),从房间的大小和数目看来,一定是一位有地位的人的居宅。各室覆沙更深,因此建筑遗物保存得较好。这一座房屋的特点是有一间中央的大厅长40英尺宽26英尺。承屋顶的大白杨木梁长达四十英尺,像安放正梁的斗拱一样,上面都有美丽的雕刻。石灰涂的墙壁还保存了很高的一堵,上面以用胶质颜料仔细绘成的大卷花形图案作为装饰。

大厅已被后来的居人或游览者弄得干干净净,但是从北边相邻的小室里找出很有趣味的遗物,足以显示那一时期的工业同美术。在其他本地织物的样品中有一很美的毛毡残片(参看图40)上作细致的几何形图案,配以和谐调融的颜色,稍加拂拭,便呈露了原来的灿烂。尤其了不起的是在厨室中所得的残余木器和后面仓库中的武器如弓和木盾之类。而木质雕刻品中尤以图41所示的古代木椅为最好。散乱的零片一齐放在一个外室的地上,所有雕刻的装饰意境都是印度西北边省希腊式佛教雕刻中所常见的。我更其高兴的是这种遗物所指示的年代同佉卢文的年代证据是如何的密切符合。

更向西南的其他大宅也弃有很丰富的奇异遗物。在一作为公事房的室中除有字的本牍而外,还有空白的木质文房用具,写字用的红柳木笔,以及至今中国通用的饭箸之类。更有趣味的是在过道中所得保存很好的六弦琴的上半部和残破的雕刻很美的靠椅。椅腿作立狮形,扶手作希腊式的怪物,全部保存了原来鲜艳的颜色。

近旁一座花园的布置显得甚为清楚。至今露出地面有八英尺到十英尺的白杨树干尚可看出排成小小的方形同围绕两边的荫路,至今疏勒同克里雅的花园(Bostan)还是如此。我曾在两道平行的芦苇篱笆之间行走,至今还是一条村道,同17世纪以前还是一样,这真足以引起人异常的感觉,泯除了一切时间的观念。我用手杖在篱脚的沙中搜寻,翻出许多白杨树同果树的枯叶。在遗址的此间和其他各处,那些倒下来的古代树干,我的挖掘工人还能很容易地辨出那些沿道植的白杨树,以及桃、苹果、梅、杏、桑树之类的果木,这都是他们家中所常见之物。

从方才的发掘看来,遗址古代居室中凡有价值以及尚可适用的东西,如不是被最后的居人,便是他们离去不久被人搜拣一空,这是很明白显然的。所以我之希望再得一些考古学上的发现,只有大部分求之于垃圾堆中。这些希望不久便很可喜地证明了。

起初考察北部时,我曾看见一处地方南北约长3英里半,横在二英里以上,其中以半打以上的倾圮了的建筑物散布着。有一处废址,现已倒塌不堪,无可引人特别注意之点,我曾起出一些褪了色的木牍,露置外边,稍加挖掘约历半小时之久,便得到两打以上有字的木片。最可注意有两件:上写汉字的一狭长木片,同上书佉卢文一行记载年代的一小块皮。

这些发现当然很有希望。但是在这为一普通住宅的西端墙垣半破的室内(参看图36),古代遗物究竟是否丰富,我仍不敢臆断。等到系统的发掘开始以后,露出一层一层的木牍,同各种废物混杂一起。随即看出这是多年以来积聚而成的一个古代垃圾堆,并且还有古代可以称为“废纸”的遗物,只不过年代稍为错乱而已。

从那一堆高出原地面四英尺以上的硬垃圾里,末了我找出两百片以上的木牍文书。全混在破陶器、草、毡片、各种毛织物残片、零星皮块以及其他恶味的硬废物层中。那时微微的东北风从刚才掘起的垃圾中扇起一阵微尘,用冻僵了的手仔细记录每一块有字的木牍,真不是容易的事。但是所得的每件事物,相当的地位必得仔细记下,一点不容错误,将来要建立年代的次序,以及散漫的文书的内部的联系,这种记载是很重要的。我工作了整整三个长日子,饱吸了古代尘土的气味,虽在几多世纪以后,仍然异常刺鼻。

文书的形式和材料都异常复杂,保存也至为良好。开始几点钟的工作,便找出了写在皮上的完整的佉卢文文书(参看图42)。长方形制作得很好的羊皮,一起大约得到两打左右,大小虽有不同,而都卷成同样的小卷子。内面的佉卢文写得很清楚,黑色墨迹仍然很新鲜。每一件文书的开始,都是一样的上面已经说过的公式,指出公文的来源,这是我所能确切认得出来的;年月别书于下方,可是只有月同日。

更有趣的是那许多佉卢文木牍中有些是钞胥练习书法所写。所得的木牍有许多仍然保存了原来所钤的封泥同束缚简牍的绳。(参看图44)木片之为当时普通的文具,那是无可疑的。因此特别欣幸的是我们现在能确实断定使用时的一切技术。

楔形木牍(参看图38)只适于短篇的通讯,特别的一种类似半官式的性质,总是用大小互相适合的两片。两片的一端削成方形;又一端逐渐削成尖形,靠尖端处两片凿一绳孔。文字写在底下一片光滑的里面,上掩一片作为保护,类似一种封套。若书讯过长,可以继续书于上面一片的里面。上面的木牍愈近方头处亦愈厚,外面隆起处凿一方槽,可容一方印。

用一根两股的麻绳,用很聪明的图案方式,先穿过绳孔,然后引至右手方头处将两片紧紧缚住。麻绳通过和印槽相通的槽沟,束成正规的十字形。于是槽内用泥塞满,盖住缠过来的麻绳。发信人将印盖到泥上之后,要将上下两片木版分开,阅读里面所写的书讯,只有将封泥弄破,或者将绳割断。所以能绝对防止私拆书信。

据在那宝贵的垃圾堆中所得的看来,长方形木牍束缚方法的精巧也不亚于前者。我在那里找到许多完全的双牍,才明白底下一片较短的两边隆起成缘,上面一片较短恰好放在两边缘之中。短牍的背面中央隆起,有一方形或长方形槽可以受一泥印。用一根麻绳通过槽沟将双牍反复缚紧,绳上施以泥印,以防私自拆开阅读两牍里面所写的书信。图39即为一打开以前及打开以后的双牍,找得时绳有破断的,也有完全的。“封套”常和底下的一块分开,这或者是先已如此,不然就是抛到我所谓古代的字纸簏之后始行分开的。但是所得这些木牍经有名学者拉普孙教授(Professor E.J.Rapson)在不列颠博物院以及外边仔细研究之后,散开的两片大部分都复合了。

关于古代所有这种木质文房器具的奇异的观察,此处不能详述。不过有一件事实不能不说一下:据后来在很远的东边其他遗址所发现者看来,这种巧妙的器具原来始于中国,为时甚古。在此我还可以加一句:纸的发明,始于公元105年,此后几世纪间,木质文房器具的使用逐渐废弃。新的书写材料既较为方便,显然流行及于辽远的中亚,不过较为缓慢。即如尼雅废址之放弃在第三世纪的下半叶,但是在我的几次发掘之中,竟未得到片纸,可为此事证明。

在又一方面,至今犹在所得的许多木牍上面完好无缺的一些很好的封泥(参看图44),稍加考察,即可看出西方的势力,从古代美术作品上,远远地向塔里木盆地传播的情形。使我惊喜交并的是刷清掘出的第一块完整的封泥之际,我就认出了雅典娜(Pallas A-thene)的像,执了楯和雷电,作古代的风格。又一块封泥也作希腊的神像,如立同坐的伊洛斯(Eros)、赫拉克里斯(Heracles)同其他的雅典娜。钤盖封泥的印章也和公元初第一世纪希腊或者罗马的作品作风非常相像。

好像是要把远西同远东两种势力奇异的混合象征化一样,在那里曾找到一块掩盖的木牍,并排钤了两颗印。一颗上作中国篆字,那是管理现在东方罗布区的古鄯善行政官的印;又一颗上作人首,显然是依西方的样式刻的。

由于我第一次考察此遗址所得到的许多文书保存得异常精好,所以关于这些古代文书的性质同用途,一开始便比较易于清理。但是不久我就明白要认识所有得到的佉卢文却是一件很难的工作。佉卢文字体既过于弯曲,加以发音之无定准,以及使用古印度方言的一些特点,所以剑桥大学的拉普孙教授,巴黎的塞纳先生(M.E.Senart)和耶稣会波叶神父(Pere Boyer,S.J.)三位大师共同努力,费了不少的心力,到1902年这些记录才付刊行世。

我们在此处所得的佉卢文文书,加之后来在东边所得,数目很是可观。因为太多,又加以战后的各种困难,所以逐册刊行,一直到1928年方才竣事。这些已经刊行的文书,要全部解释明白,还需要印度学家多年的努力。

这些记录对于此地民族流行的经济同行政的情形,以及种族同文化的关系等等,非等到在训诂方面能有更深的进步,不能集中一切,呈露光明。但是此处对于某几项暗示明白,也就很够了。在这许多文书中,据我初次的推测,有一大部分可以确定说是属于各种的公文。其中不少是对于地方官的报告和命令,所论及的是地方管理以及秩序、申诉书、传票、护照、逮捕文书,以及同样的书信。付款以及请求的记录、账目、工人名单等等,是那种写在不规则形单片木版上面杂文书的通常内容,各行之后大概都殿以数目字。

下一章我要说到第二次再来此间,在一很大的地窖中得到一些仔细钤印尚未开封的文书,然后证明那许多长方形的双牍有一大部分所论的却是正式的契约以及借券。还有一部分长方形双牍证明所含的是一些私信,作书者只愿意他和受书者得知此事。另外有一些木牍上用梵文雅语书写一段一段的佛经,在语言学上也很有趣味。

所有这一切佉卢文文书用的是一种古代印度俗语,搀杂一大部分的雅语名词。我们有充分的理由以为不仅字体,连语言也是出于旁遮普的极西北部同邻近外印度河的地方。印度现存记述到日常生活以及治理情形的文书,年代都没有这样古的。而这些记录竟得之于喜马拉雅山以北,尤其是有趣的事。这些文书之在此一区域内发现,很奇怪的居然同玄奘以及古代吐蕃文籍中所记的古代当地传说相吻合,据说和阗地方在公元前两世纪左右,曾被旁遮普极西北角上的坦叉斯罗(Takshasila)即是希腊书中的Taxila所征服,夷为殖民之地。

用国王名所下勅谕的称号,以及有年代各完好的文书所提到的在位时代(如摩诃罗阇Maharaja梵天子Devaputra之类),都纯粹是印度式。这同公元初第一世纪统治印度极西北边同阿富汗一带的贵霜朝诸王的官称,异常符合。文书中所遇到的人名几乎都是印度式,有一些并显出同贵霜朝的关系。但是除去熟知的印度古代职官名称而外,还有一些称呼,显然是非印度的,尚待考释。

我们时常见到Khotan这一个名词,形式同现在所用的几乎一样,有时候的形式又作瞿萨旦那(Kustana),意为“地乳”(Breast of the earth)。此名玄奘也曾说到,大约是一种附会之谈。但是在书信中可以找到其他的地方如尼雅、且末(Charchan)之类的古代名称。在这些文书中所提到的地方名称中,我后来能够确定 Chadota即是这个遗址。中国称此为精绝,据《汉书》所述,这是和阗东边的一个小地方,正是现在的地位。

在拉普孙教授第一次解读所发现的许多奇异事实之中,他曾考出各种木牍有一公认的官名,我现在略为述说一下。楔形牍在文书中常称为Kilamudra,意为“印楔”(Sealed Wedges)。尤其重要的是这位有名的学者辛勤研究之余,最近按照有年代的文书所示统治者在位的年代,定出各人在年代上的次序,由此证明他们所在不是和阗而是鄯善,即今日罗布泊的地方。

觉着奇怪的是远在北边的这些遗址,印度传说上隐隐约约地知为大“沙海”者,竟能为我们保存一种用印度语文记载日常生活的记录,其年代比之印度本部所出任何写本文书远为古老。第一,在古文字学上有许多证据足以证明此种结论;上面已经说过,这些佉卢文文书同公元初第二第三世纪间统治印度西北的贵霜朝诸王时代的佉卢文碑刻异常相合。此外在别一遗址又幸而发现同样一片木牍,佉卢文而外,并且还用贵霜朝时期的印度婆罗迷文写上数行,更足以充分地证明此事。古货币的证明也一样重要,我在那里的时候发现许多中国古钱,都是后汉的东西。

但是我所希冀的不可动摇的年代证据乃是一小片木简,上书中国字一行,在那垃圾堆中我所得到的这一类木简约有40片以上(参看图47)。这些文书出于官方之手,经沙畹先生仔细研究,得到一些很有用的资料。大部分所记都是关于逮捕某人或许某人通过的中国当局的命令之类。提到的塔里木盆地以及中国的古代地方,都很富于历史的趣味。

其中最使我高兴的是一位有名的汉学家布什尔博士(Dr. Bushell)在伦敦首先发现一片木简中确确实实地记有晋武帝泰始五年(公元269年)的年号。史书上明载晋武帝时中国始重行经营西域,终武帝之世(公元265~289年)事感不坠。武帝以后,遗址还有居人,历很多年岁,这是很难相信的。中国军队从这些地方撤退之际,在政治上同经济上必随着起了很大的变乱,不能不使人以为遗址之放弃,必是直接或间接与此事有关。

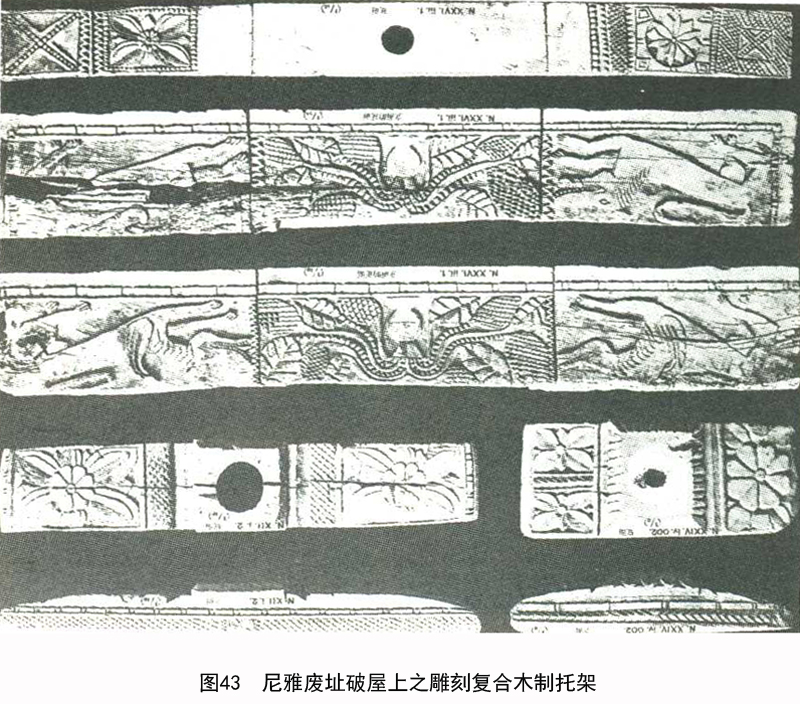

清除北边的那些居室,除去一些美丽的建筑上的木刻残片而外(参看图43),并没得到其他新奇之物。这样一来,我也不至于弃此理想的地方转就他处。在这里继续工作了16天,加以深夜的严寒,所有的挖掘工人以及我自己都感觉疲倦了。我很知道在沙丘后面一定也隐有这样的建筑物,而我所派出去的人回来报告都说没有,这自然有他们的理由。不过当时我因听到报告说东西两边还有其他的古代遗址,心思已跑到那里去了,加之我发掘的时期比较甚短,不久沙漠风暴的季节一到,深入沙漠作遗址的发掘便不能不停顿了。

所以在2月13日那一天,我只好离开这一幕有希望而富于刺激的地方,怏怏而返。当取别道回到尼雅河尽头处的时候,偶然遇到一群房屋,以前因为周围的沙丘太高,没有看见。此事更足以使我深信我此次之别去,将来还应该再来。

①于阗,今称于田。克里雅,是当地原有的地名。

西域考古记/(英)斯坦因著,向达译.-北京: 商务印书馆, 2013 ;亚洲地区