汉唐丝绸的外销 ——从中国到欧洲

作者:宋馨

引言

自公元前3000年左右新石器时代起中国已开始饲养家蚕蛾(Bombyx mori)。家蚕丝纤维极为纤细、柔软、光亮,此外韧性极高。家蚕丝最大的特点在其纤维的长度。蚕茧由单独一根长达3000米的丝形成,其中一段长达800~1000米的细丝可以用来作成织布纱线。这种极长的丝纤维只需从茧中缫(reel)出(茧内的蛾在出茧前必须被杀死),不必经过纺(spinning)的过程。由于单根丝纤维太细,一般用8~10根纤维组成一股纱线,并不经过拈(twist)的过程,就可以用来织布。织出的布料非常细滑,其质感远超其他东亚自然纤维布料之上。考古发掘出的新石器时代的玉器与商代青铜器物表面上均存留有丝织品印纹,表明自此时起,丝织品的使用,已如同玉器及青铜器一样,成为古代中国社会地位与身份的象征。而当时世界上其他的古代文明,例如早期的印度河流域哈拉帕(Harappa)与占浒达洛(Chanhudaro)(二者均约为前2450~前2000年),均有使用野蚕丝的例证①。欧洲古典时期的希腊与罗马也都掌握了利用野蚕丝做出细致纺织品的知识:当时最著名的野蚕丝来自希腊的柯斯岛(Cos Is-land),此外也有来自波斯的野蚕丝。吐丝的野蚕蛾有很多种,其品种均不同于家蚕,所吐丝多较粗、扁且易断,亦不及家蚕丝光亮。同时野蚕丝须在野外树间收集,而且多为被蚕蛾出茧后咬断的丝。所以野蚕丝必须经过纺的过程才能成为长纺纱,如此,野蚕丝纺成的纱线也较粗,多疙瘩,光泽较黯淡。自从罗马奥古斯都大帝(Gaius Julius Caesar Augustus,前63年~后14年)开通罗马与印度的东方贸易之后,罗马帝国开始认识了光滑细软的家蚕丝。来自汉地的家蚕丝制品成为当时罗马上等社会人士争购的奢侈品。自4世纪开始,一般民众也开始尽可能地穿着家蚕丝绸做出的衣服。因为家蚕丝服饰被视为经济能力的象征:不穿家蚕丝的衣饰便会有被人耻笑为苦行僧的危险②。

由于蚕丝是有机物,在自然环境下保存不易,所以现有存留下来的考古纺织品不多。本文尝试仅由欧亚大陆丝绸考古资料较丰富的数个地区(塔里木盆地、罗马帝国东区、西欧)蜻蜓点水式地探讨中国汉唐之间丝绸外销的过程、方式、个别地区性加工,此外,还有中古世纪中国丝绸在国外的地位等相关问题。

环塔里木盆地绿洲发现的丝绸

一般而言,丝绸之路始于汉武帝对西域的经略。所谓的丝绸之路是指一片连接东西市场的密集贸易网。自丝绸之路开始经营以来,数百年间,中国与西方诸国不但借此贸易网进行物质的交流,也借国际间的联系进行思想与精神的交流。家蚕丝绸在此贸易网中虽然不是唯一的货品,但绝对是中国最主要的外销货品之一。

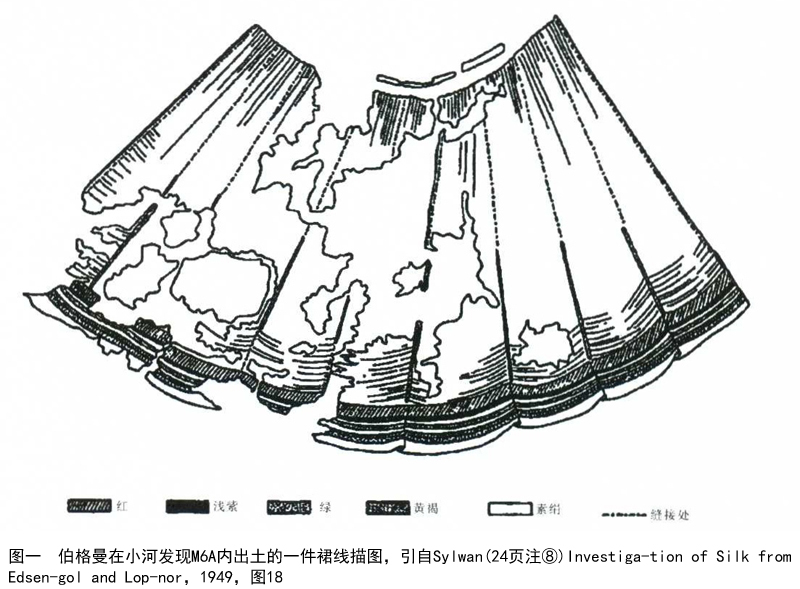

考古数据显示,自丝绸之路开通之后,短期之内,相当于西汉时期时,塔里木盆地绿洲的居民即开始使用中国家蚕丝所织成的布料裁制衣服。塔里木盆地居民喜好使用不同颜色的绢拼凑成极富构思与民族特色的多彩服装(图一)③。绢为平纹组织,是最简易的纺织方法。有时他们也使用纺有暗花的绫或绮作为袖口、领口,或下摆的镶边。自公元前1世纪至公元后3/4世纪,中国丝帛以军士薪饷或货物的方式被运到西域。最初的主要集散地在楼兰④。当地居民则以粮食与谷物来换取中国丝帛⑤。原色绢或綵(染色绢)为出口丝帛中最大宗。此段时期内的出口量极为巨大。斯文赫定在楼兰发掘出的不少汉简,仅仅其中一片即已记载某一中国(官吏?)为当地居民购买4326匹彩的事件⑥。类似的情形可能很多。东汉时期,中国的织布用的丝纱线可能还没有被运输到西域。此一考虑乃基于当地尚欠织造丝布的工艺技巧。不过,我们可以肯定的是当地人士以丝缝线来缝制丝帛服饰。瑞典考古队的伯格曼在居延发现一卷东汉时期的缝衣丝线团⑦。由于当时西域尚未饲养家蚕,所以这种缝衣丝线显然也是由中国进口。前面提及西域人士喜好用綵绢制衣,绮绫镶边。此外,不同地点如楼兰、吐鲁番、尼雅等地发掘的文书内也多提到绮,可见质量较高的绮也属于出口织品之一。

至于有关输至西域的绢绮丝织品的来源问题,我们仅知来自中国内地,较确切的输出地点仅可由出土铭文得知:斯坦因在敦煌发掘的一片绢条上书有“任城缣”字样(图二)⑧。缣也属于平纹组织,经与纬均各有多重纱线,所以较厚重,但织法与绢相同,所以仍可归于绢类。任城属齐地,东汉时属兖州。另有尼雅一号墓(约3~4世纪)出土的一片绢条上提及“河内缣”⑨。此外,居延汉简也提及河内出产的帛⑩。河内为河南地黄河以北的地区,可见河内也曾为运输至西域绢帛的主要出产地之一。根据楼兰以及尼雅出土佉卢文献,显然内地的绢与绮一旦销至西域后即由当地的印度或中亚商人接手。这些商人从1世纪直到三四世纪时都在西域地区等待中国丝绸商人的定期送货,至此时代,中国商人一直为西域地区的唯一供货人(11)。

中国丝绸一旦抵达西域后,远程的运输与销售则多由印度人、中亚人——其中以粟特人为主——接手。销售的地点为位于大夏故地的巴克特利亚(Bactria)、粟特国土(Sogdiana)、贵霜王朝,以及更西的目的地。许多丝绸匹轴经由陆路商队慢慢地向西运输。此外更有大宗丝绸经过印度西岸的港口由罗马商船沿阿拉伯海运至红海,进入罗马帝国的东方边境(12)。

有关贵霜王朝时代以及笈多王朝境内有关丝绸的数据多来自于文字记载,实物发掘极少。他们的文献中常用到以下字眼:cīnapatta(来自中国的丝),或cināmsuka(在中国生产的丝、用中国丝线纺成的丝绸),或grigha(单色、具织纹的丝织品)(大概是指绮)(13)。这些名词均明显有别于印度所产的野蚕丝kauseya(14)。贵霜王朝的势力曾进入西域,所以在西域发现的佉卢文文书中也有cīnapatta的字样。这些不论是在世俗记载或是佛教经典内出现的特指中国丝绸的文字都明确指出,中国的绢与绮在贵霜以及笈多王朝时代均十分畅销。它们的用途除了做世俗服装以及家庭王朝装饰外,在佛教仪式中更有极高的消费量。

4世纪前半期中国本土的统治王朝西晋受到了匈奴的侵袭,不得不放弃都城洛阳,并彻底将军事力量撤出西域。此后100多年间中国在西域几乎没有任何影响力。5世纪中叶,位于吐鲁番的高昌国开始发展自己经营当地家蚕饲养事业的能力。高昌国文书显示吐鲁番在600年左右当地居民已生产足够蚕丝,甚至可以出售过剩的蚕丝线及丝绵(15)。现仍不清楚的是当地所产的丝线到底是为缫丝线(reeled),或为纺丝线(sponnen)。无论如何,当地的纺织业至此时应当已相当发达。高昌出土的一份火灾损失列表上显示受害者可能是个纺织匠,他甚至可能拥有一间小型作坊,因为清单上不但列出许多不同档次的丝织品、毛织品以及纱线,同时也提及损失织机一架(16)。此外,考古发掘出的多种丝织品显示出它们幅宽相当于中国的两倍,很明显的说明当地已发展出自己的丝绸纹样、织机以及纺织丝绸的技术。

中国织锦在汉晋之间仍属朝廷的外交礼品,并不进入对外贸易的网络内,由中国朝廷“赐予”西域绿洲国家,以酬谢他们与中国共同抵抗草原游牧民族的功劳。锦为最高级丝织品,具有极繁复的色彩与纹样,以当时世界顶尖纺织技术织成。不但中国人重视锦,西域诸国也极珍视这种来自中国的纺织品。赐赠至西域的织锦可能都被制成国王或王室近亲的礼服或装饰用品。根据现有的考古资料看来,织锦被用来做成外衫、裤子(目前为止尚不见锦裙)、手套、袜子、软帽、梳镜袋、鸡鸣枕、被子等,甚至墓壁挂饰也有用锦制成者(17)。完全用锦缝制而成的外衫目前仅发现两件,均出土于尼雅,但属于不同时代(18),其裁制方式也不同。由于这两件外衫的详细剪裁方式以及测量尺度并未公布,所以我们只能大略推测布料的用量:尼雅M3的外衫的用布量可达9米,1959年发掘的尼雅墓出土外衫约用布8米。也就是说,两件外衫均几乎用尽整匹锦(汉唐之间的织品均宽约50厘米,长约9米)。这个结果也显示考古数据与文献讯息的一致性:中国对西域王国的丝绸赐赠仍以匹为单位。除去缝制此昂贵礼服外,M3的墓主尚拥有不少其他的中国锦。例如一面用文字锦缝制成的锦衾,出土时覆盖在墓主与其夫人身上,剩余的同一丝料另外缝制成墓主的一条裤子与软帽上的一条饰带(19)。总共用布料估计约在7米左右。此外M3的二位墓主更有用两匹不同锦所制成的上衣与裤子(20)。每一匹至少用量为5米左右。这也就表示,M3墓主仅仅为了墓葬至少就使用了四种不同的锦料,再加上其他的小件物品,凑成相当可观的锦的消耗量。

除此二墓之外,在塔里木盆地周边绿洲内多发现用锦缝制成衣服的镶边。但锦作成镶边的现象似乎并不局限在最上层阶级的人士。20世纪早期的一些考古发现显示某些锦曾被斜剪成相当细的条带(有时仅1~2厘米宽)(图三)(21),似乎说明当地人士,不论上层或中层,均重视锦所代表的身份价值,所以尽量的利用锦来作衣服的装饰:多当然比少好,但是有也比没有好。3世纪或其后,甚至有用多条不同文锦来拼成一个衣领,伯格曼在小河墓地的M7a就发现有此情形(22)。该衣领由五条文锦组成,但其中仅有一片是属于传统汉锦的格式,其他锦条均具有西亚的风格,似乎说明中国以外的丝织产品也流通至西域。至于中国锦一旦抵达西域后,如何进一步地在当地继续传播——是经过再次的赠送呢?或是经过销售或从旧衣“回收”?目前我们仍无答案。一件在楼兰出土的锦的幅边上写有佉卢文字一行。如果此文的释读正确的话,则表示在西域地区可能有锦的买卖活动,因为这佉卢文显示了锦的价值(23)。不论如何,锦在西域的社会里是属于极高级的产品,具有崇高地位的人才能使用它。反过来,似乎人们也利用锦来提高他们的社会地位。

根据武敏教授的看法,6世纪左右,某些具有特色的织锦,如龟兹锦或波斯锦可能均在高昌生产(24)。而此时期的中原地带以鲜卑为统领阶级的人们也极喜好中亚或萨珊式样的文锦(25)。显然丝绸已经开始由西方倒流入中国。

丝绸在罗马帝国

中国丝绸在罗马帝国境内已发现于多处,其中最重要的有两地:度拉欧罗普斯(Dura Europos)及帕米拉(Palmyra)。度拉欧罗普斯被毁于256年,帕米拉被毁于273年,所以此二年份为两地发现文物断代的下限。也就是说,两地所发现的中国丝绸均属于汉或三国期间内的产品。帕米拉发现的丝绸残品的数量以及质量均高于度拉欧罗普斯。这也实证了文献记载:二者共同显示帕米拉为罗马帝国东部最重要的进口奢侈品的输散中心。

在帕米拉及其他罗马帝国境内发现的丝织品可归为以下数类。第一类为绢类平纹组织,在所有丝织品中所占数量最多。某些绢残片的双幅边仍存在,所以可以确定这些绢类的原有幅宽在50厘米左右(26),很明显地说明这些丝织品仍在中国内地织造,然后被运销至西方。许多绢片并未经过去胶处理(de-gumming)。部分绢布在输入帕米拉之前即已经过染色,可是根据色料分析显示,也有部分绢片的染色处理乃在帕米拉当地进行,因为部分的色彩为叙利亚或近东当地所特有,例如利用柯米斯虫(Kermers)或孔奇尼虫(Cochenille)体液制成的暗红色(27)。所以是中国汉地原产的进口绢在当地加工的一个例证。

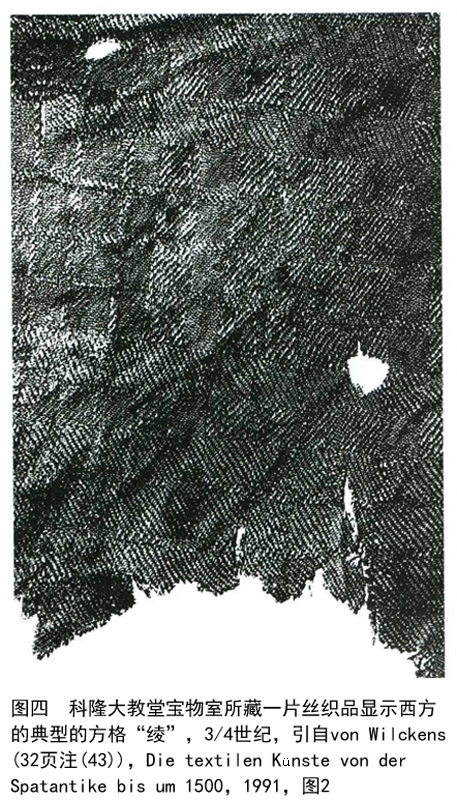

帕米拉发现的第二类的丝织品属于当地自织的纯丝或丝毛混纺料。最明显的特征为纱线的S或Z向的加拈(twist)(28)、丝布料上织出有极具地中海特色的纹饰、丝布料上织入罗马时期最昂贵的紫红色(purple)的条纹,经线为丝、纬线为极细毛纤维的混合纺织等(29)。至于帕米拉当地如何解决取得家蚕丝纱线的问题,理论上有以下两个办法:其一是使用进口的家蚕丝纱线,另一方法是将进口的家蚕丝布的纱丝一根一根地解散开来,重新纺成纱线,然后把此种纱线利用当地织机重新织成丝布。文献方面不但可见于罗马帝国的思想家(例如普林尼)的记载(30),《三国志》内保留的《魏略·西戎传》也提及这种方法,并指明所织出的为“胡绫”(31)。地中海一带十分流行的所谓的“绫”(twill)是一种遍地斜纹组织(图四),与中国的绮(平纹地上加斜纹花纹)不同。因此所谓的“胡绫”应指这种西方的遍地斜纹组织。这种采纱线方法虽然极度耗费劳工,但是纺织历史学家葛兰杰·泰勒认为古时人工并不值钱,只有物质本身才具价值(32),所以在无法得到进口丝纱线的地方可能多用此方法来取得蚕丝。他并且认为贩卖丝纱线对当时的贸易商并不是一种稳当的生意,因为丝纱线仅仅在有能力纺织这种细而滑的纤维的地方才有销路,而丝布成品则是沿着丝路各地都可售卖,没有风险。所以依照他的看法,输入罗马帝国的大部分丝绸都是布匹成品。但是根据Schmidt-Colinet以及Stauffer二位教授针对帕米拉当地自织的丝布的分析,认为这些丝布多不是用由丝布解散出的丝纱线织出的(33),也就是说,帕米拉一地的自织丝布多以进口丝纱线织成,属于进口丝纱线的特例。

可惜由于资料的局限,目前无法得知在帕米拉,甚至欧洲地区第一类(进口成品丝布)与第二类(当地自纺丝布)之间的比例。根据常理推断,第二类应该多于第一类。其考虑因素来自于东西双方对纺织成品的口味的不同,其中包括色彩、图案、布匹大小以及剪裁方式等因素。比如,罗马男公民所穿着的通肩大氅袍(toga)都是用一整块布料剪裁成,长6、宽2.5米。格兰杰·泰勒认为罗马人不可能穿一件用数段狭窄中国丝绸连接而成的氅袍,因为在罗马人心理上很难接受这些氅袍上的接缝处,看起来很不顺眼(34)。此外,以下会谈到,在罗马帝国本境内,以及在罗马帝国的属地部分——例如北非的埃及——也确实有这种分解丝布重新纺织的考古实例,他们重新织出的新丝布就以迎合当地顾客口味与喜好为主。而前面提到,帕米拉的本地丝织布多直接由进口丝纱线织成,并且也用进口的成品丝布来缝制衣服。这可能要从帕米拉的地理位置与习俗倾向来了解:帕米拉位于近东,并长期接触多元文化,口味与习俗都较开放,不似罗马帝国中心部位一般的保守。最佳例证是Stauffer教授所指出的帕米拉当地以极细致的毛纺线仿制中国进口绮的纹样(35)。而且帕米拉为进口货的最大港口,资源不乏,丝线来源充裕,心理上又可接收东方丝绸的狭幅式样,所以没有解散成品丝布的必要。

第三类是中国的锦。帕米拉的墓地中仅发现两片汉锦残片。仔细观察后可以确定它们在进入墓葬以前已被剪裁并缝制过,所以它们可能是外衫的领口或袖口镶边。也就是说,它们以成衣的方式被运到帕米拉(36)。我们所不知道的是这些衣服到底是被卖到此地,或是以礼品的方式被运到此地。汉锦在2~3世纪左右仍太昂贵。在东方,包括西域,锦被当作货品的可能性仍相当小。有些学者——例如格兰杰·泰勒——认为中国汉织锦在西方肯定不会像在西域一般的受人欢迎,所以不会有销路,因为中国锦的纹饰与颜色均不符合欧洲的口味(37)。这也可能是汉锦在罗马帝国极少被发现的原因之一。

帕米拉发掘的丝残片同时也显示,在3世纪左右当地(罗马属国)还很少有纯丝的服装。进口丝多被切割成条或片,主要是用作当地服装的装饰(38)。同样的现象在罗马帝国其他的属地也可见,例如在埃及尼罗河畔的阿赫敏(Achmim)墓地(39)。阿赫敏是罗马帝国至拜占庭时期的一片墓地(2~6世纪),发现于19世纪。其中早期(2~3世纪)墓葬中发现的丝绸残片不多,但自4世纪起,墓葬中的丝绸量突增。如此就引发了下一个问题。据目前所知,直至6世纪左右,罗马帝国或拜占庭帝国都尚无生产家蚕丝的能力。也就是说,此一广大地区对丝绸的消耗全靠外来的供给。进口丝绸或行陆路由中亚经波斯运来,或经由海线从阿拉伯海至红海运至。饲养家蚕以及种植桑树的技术则以缓慢地速度从中亚向西传播。这个技术大约于6世纪抵达罗马帝国的边缘。该技术的逐渐西传被神化为“科技走私”的故事。根据拜占庭时代的希腊历史学家波口毘欧斯(Procopius;500~565年)所留下的一个传奇故事,说是在东罗马大帝尤斯庭尼安(Justinian I,482~565年)执政时期,有两位修道士从印度以东的地区(Serin-da)将家蚕蛾的卵以及桑树的种子偷偷地带到了拜占庭首都康士坦丁堡。从此以后,拜占庭境内的丝绸纺织业大盛(40)。

在此以前,4~5世纪,中国实际上几乎与西域断绝了正式的联系。我们只能猜测在这段时期内对西方的丝绸可能的两种供给来源。其一为私人性质的小型商队,他们在中国与西域间的商业行动完全不见于文献记载。另一可能性是西域以及中亚在中国对外衰弱的这一段时间内取代中国而成为西方丝绸市场的主要供货商。如上所述,4~5世纪时西域的绿洲地段已完全能够独立生产家蚕蚕丝,甚至织出新形式的西域锦。但是这两种可能性尚需做进一步地研究。可能直到6世纪中国再度与西域取得联系后,中国生产的蚕丝与绢绮才重新进入国际市场。

中国丝绸在罗马帝国境内与在日耳曼族地区

如上所述,罗马帝国本境对纺织品有其自身的要求,与东部帕米拉属地的口味相差很大。在罗马帝国本境所发现的一些早期丝绸残片显示这些都是重新纺织而成。极具代表性的是两件藏于梵蒂冈圣物博物馆(Museo Sacro)内发现的丝质编绦。它们的丝纤维明显的为家蚕丝,非野蚕丝,应为中国进口丝。根据格兰杰·泰勒的分析,这两条编绦可被定为2世纪期工艺品。两件编绦均用当时罗马帝国境内最高编纺技术制成。其中一条仅2厘米宽,经线极细,每一组仅由两根丝线构成,花式图案由纬线编出,图案包括夏季水果与花簇。编绦底色呈虹彩色晕,这种虹彩色晕属于典型的地中海纺织品的特色(41)。

无论如何,中国丝绸一旦从叙利亚进入罗马国境内后,不论是重新纺织或是原物输入,家蚕丝很快得到了罗马城内高阶层人士的喜爱。根据当时罗马文献记载,自1世纪起,在罗马市最繁华、最高级的商场上已有家蚕丝绸专卖店。罗马人用家蚕丝做成服装与家庭装饰,如垫子、窗帘及椅子靠背等。中国进口丝绸在罗马帝国属于奢华品的事实可见于当时的货物价格。罗马大帝迪奥克勒其安(Diocletian;执政期为284~305年)于301年所定购的物价标准如下:一磅素色生丝线价值12000罗马银币(dena-rii),一件纯丝白色教堂用套头带帽长袍附加纕紫红色饰带价值135万罗马银币,相比较之下,一件用最佳羊毛制成的军装大衣仅仅价值4000罗马银币(42)。罗马时期的富有公民至少必须拥有相当于250万银币的财富才够资格成为罗马议会的参议员(43)。由此可以看出中国进口丝绸在当时的身价。

不仅如此,家蚕丝绸更从罗马进入罗马帝国以北的日耳曼区属地。目前所知阿尔卑斯山脉以北最早的家蚕丝绸出土于南德巴伐利亚州内奥古斯堡市附近伟宁(Wehring)镇内的一个家族墓葬地内(44)。其中一个2世纪时期的女性火葬墓内出土了数块黄色绢残片。绢残片发现于瓮罐内,显然是用来随葬。奥古斯堡位于罗马通日耳曼区(Germania)的大道上,在罗马进入日耳曼势力范围内后,此地即属于罗马的驻军地,同时也是罗马帝国在中欧重要的商业枢纽。来自地中海的奢侈品常经此地,一来可供给当地高级军士及官吏的需求,二来从此地可以很容易地进入日耳曼地区其他的罗马驻军重镇。20世纪初期,考古学家在奥古斯堡发现了一个专门贩卖紫红衣料商人(negotiator artis purpurariae)的石墓碑,根据碑铭文,该商人名叫提贝流斯·克劳迪欧斯·幼发拉底斯(Tiberius Claudius Euphrates)。他名字的最后一部分“幼发拉底斯”暗示此人很有可能来自叙利亚。如前所述,早期的中国进口丝常被织成饰有紫红色条带的布料。由于他专卖紫红衣料(根据头衔中的后二字),所以纺织历史学家多推测这个商人也附带售卖丝织品,也就是说,在欧洲中部发现的家蚕丝织品很有可能来自叙利亚。莱茵河下游地区也曾发现刻有“服饰进口商”(negotiator vestiarius importator)头衔的石墓碑,表示进口服饰以及布料可由地中海一直抵达西欧,而这些进口服饰中很可能也有丝织成品(45)。

此外,在不少西欧墓地与教堂内均发现了用家蚕丝制成的纺织品,例如法国境内的南提(Naintré;3世纪),瑞士大波纳山脉附近的孔提(Conthey;4世纪)以及德国特利尔的圣马克西民修道院(Trier;360~380年)等(46)。自4世纪起,大部分的丝织品多用在教堂保存圣骨的仪式中。最近在德国科隆圣席佛临教堂(St.Severin)重新发现的一片丝织残片(断代约为400年)具有非常明显的“Z”拈与“S”拈,说明此丝织品在中国以外的地区织成(47)。

结语

西欧教堂、修道院内的大部分丝织品属于重新纺织的家蚕丝料,已非中国出口的布料成品。最明显的特征是纺线的加拈与特殊的欧洲纺织纹饰。从此时起,一般仅能断定这些宗教纺织品所用的丝线为家蚕丝,但无法得知是否确实为来自中国的家蚕丝。仅有极少数的考古出土织品很可能仍属于在中国本地纺好的成品布料。德国南部巴伐利亚州慕尼黑南部的翁特哈新(Unterhaching)新近发现了一处位于日耳曼族属的巴伐利族(Bavarii)区内的家族墓葬地(5/6世纪)。此家族极为富有,女性墓葬内耳环上发现了丝印文。经过显微镜观察后可确定此印文为类似绢的平纹组织,绢丝细而光亮,未加拈。一如前所提及奥古斯堡市墓葬出土的绢,此墓所用的绢似乎是中国原产物。这些绢经过丝绸之路,抵达叙利亚,然后再从位于南欧的罗马帝国北越过阿尔卑斯山而抵达此地。由于耳环仅外侧有绢印文而内侧无,可以推测女墓主下葬时似乎用了这种昂贵的丝料做成头巾,永远地伴随她(48)。

而自6世纪开始,波斯的萨珊王朝开始专门纺织欧洲教廷喜好的图样,占领欧洲市场。同时,此时的欧洲口味也转向了萨珊流行的联珠团纹。自此以后的欧洲教堂内宝藏圣骨用的丝织品多来自波斯或阿拉伯国家。中国的丝绸在海外虽然仍有市场,但所销售的丝绸可能已经大部局限于原料的供给,盛况已不如前。

① 见Good,I.L.,J.M.Kenoyer and R.H.Meadow,“New Evidence for Early Silk in the Indus Civilization(《印度河流域文明早期蚕丝的证明》)”,Archaeometry 51:3(2009),pp.457-466.

② 见Heimberg,Ursula,Gewurze,Weihrauch,Seide.Welthandel in der Antike(《古典世界时期的调味料、熏香、丝绸的国际贸易》),Waiblingen:Limesmuseum Aalen,1981,p.29.

③最佳例证为新近发掘的楼兰LE壁画墓(3~4世纪)中出土的半袖袍。见伊弟利斯·阿不都热苏勒、李文瑛《楼兰LE附近被盗墓及其染织服饰的调查》,赵丰、伊弟利斯·阿不都热苏勒主编《大漠联珠——环塔克拉玛干丝绸之路服饰文化考察报告》,东华大学出版社,2007年,59~61页。此外亦见Vivi Sylwan所绘伯格曼(见本页注⑦)在小河发现的M6A内出土的一件裙:Sylwan,Vivi,Investigation of Silk from Edsen-gol and Lop-nor and a Survey of wool and Vegetable Materials(《居延与罗布泊地区出土丝绸的研究》).The Sino-Swedish Expedition Publication 32.Ⅶ Archaeology 6.Stockholm:Elanders Boktnyckerei Akienbolag,1949,p.55,fig.18.

④居延简中有“禄用帛”的名称,其中一次的“禄用帛”供应量的价值达14,443钱,供当地士兵与官吏使用(原文:“右庶士士吏侯长十三人录用帛十八匹二尺一寸半,直万四千四百四十三”),见赵丰《中国丝绸通史》,苏州大学出版社,2005年,89页,所引劳干《居延汉简考释·释文之部》卷二《簿录·钱谷类》。

⑤ 见斯文赫定在楼兰发掘的汉简。孔好古(Conrady)曾针对此批汉简做过翻译,见Conrady,August,Die chinesischen Handschriften und sonstigen Kleinfunde Sven Hedins in Lou-Lan(《斯文赫定在楼兰发掘的中国文书与其他小件物品》).Stockholm:Generalstabens Litografiska Anstalt,1920,p.92,简14.2(约3~4世纪).

⑥ 见Conrady,August,Die chinesischen Handschriften und sonstigen Klein funde Sven Hedins in Lou-Lan(《斯文赫定在楼兰发掘的中国文书与其他小件物品》).Stockholm:Generalstabens Litografiska Anstalt,1920,p.124,简46.

⑦ 伯格曼的发掘报告见Bergman,Folke,Archaeological Researches in Sinkiang,especially the Lop-nor region.Re-ports from the Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of Dr.Sven Hedin(《新疆考古研究——罗布泊地区为主》).Vol.7.1 Archaeology.Stockholm:Bokforlags aktiebolaget Thule,1939.有关丝缝线见Sylwan,Vivi,Investigation of Silk from Edsen-gol and Lop-nor and a Survey of wool and Vegetable Materials(《居延与罗布泊地区出土丝绸的研究》).The Sino-Swedish Expedition Publication 32.Ⅶ Ar-chaeology 6.Stockholm:Elanders Boktnyckerei Akienbolag,1949,p.24.

⑧ 见沙畹翻译斯坦因在西域所得中国文书:Chavannes,Edouard,Les Documents chinois:Decouverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan Oriental(《斯坦因在西域发掘之汉文文献》).Oxford:Imprlmerie de l’universite,1913,p.118,no.539.原文写于一长绢条的两面:“任城国亢父缣一匹,幅广二尺二寸,长四丈,重二十五两,直钱六百一十八”。沙畹的读法与此稍有出入,“亢父”读成“古父”,“缣”读成“绸”。他的“古父”读法显然有误。“缣”或“绸”字实际上已无法认清。但“绸”为中国丝绸史上相当晚的用法,所以在此跟从一般读法做“缣”。任城国建于东汉时期(84年),所以沙畹将此绢条定在此时期之后。

⑨ 赵丰:《中国丝绸通史》,苏州大学出版社,2005年,86页,图2-1-1。原文为“河内修若(?)东乡杨平缣一匹”。

⑩见本面注⑨赵丰:《中国丝绸通史》,86页,图2-1-1。原文为“河内廿两帛八匹,三尺四寸大半寸,直二千九百七十八”。

(11) 见Burrow,T.,A Translation of the Kharosthi Documents from Chinese Turkestan(《中国土耳其斯坦出土佉卢文的翻译》).James G.Forlong Fund,Vol.XX.London:The Royal Asiatic Society,1940,p.9,no.35;Atwood,Christopher,“Life in Third-Fourth Century Cadh’ota:A Survey of Information gathered from the Prakrit Doc-uments found North of Minfeng(Niya)(《第三四世纪时代卡侯塔的生活:民丰尼雅出土[印度俗语]普拉克提语中所含的讯息》)”,Central Asiatic Journal 35(1991),p.191,(pp.160-199);武敏:《从出土文物看唐代以前新疆纺织业的发展》,《西域研究》1996年2期,6页。至于这些中国商人来自何地则不详。

(12) 见Liu,Xinru,Silk and Religion:An Exploration of Material Life and the Thought of People,A.D.600-1200(《丝绸与宗教:600~1200年间人们的物质生活与思想》).Oxford:Oxford University Press,1996,p.11.所根据最主要文献为1世纪希腊无名作者所著的《红海周边记》(Periplus maris erytherei),其中详细说明红海至贵霜王朝沿岸港口的航海路线。此外罗马人也不太热衷于陆路贸易,因为当时安息人垄断西亚丝路路径,以图暴利,所以罗马人尽量发展海上贸易,见Maenchen-Helfen,Otto,“From China to Palmyra”,Art Bulletin 25:4(1943),pp.358-362.

(13) 见Liu,Xinru,Silk and Religion:An Exploration of Material Life and the Thought of People,A.D.600-1200(《丝绸与宗教:600~1200年间人们的物质生活与思想》).Oxford:Oxford University Press,1996,pp.50-52;Bhattacharya-Haesner,Chhaya,Central Asian Temple Banners in the Turfan Collection of the Museum fur In-dische Kunst,Berlin.Painted Textiles from the Northern Silk Route(《柏林印度艺术博物馆吐鲁番收藏中的中亚佛窟寺的铭旌:丝路北线出土的绘图纺织品》).Monographien zur indischen Archaologie,Kunst und Philologie,Bd.15.Berlin:Dietrich Reimer,2003,p.25.Bhattacharya-Haesner指出grigha一词于3~7世纪之间沿用不绝,并且其义未改。

(14) 对这些名词的分析见Luders,Heinrich,Textilien in alten Turkistan(《古代土耳其斯坦的纺织品》),Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften.Jahrgang 1936.Philosophisch-Historische Klasse,no.3.Berlin:Verlag der Akademie der Wissenschaften,1936;以及上注引Bhattacharya-Haesner文。

(15) 见Skaff,Jonathan Karam,Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins from Tur fan:Their Relationship to Interna-tional Trade and the Local Economy(《吐鲁番出土的萨珊与阿拉伯银币:这些银币与国际贸易与地方经济的关系》),Asia Major,3rd series,vol.vol,part 2(1998),pp.89-93(pp.67-115)。武敏:《从出土文物看唐代以前新疆纺织业的发展》,《西域研究》1996年2期,11~12页。

(16) 武敏:《从出土文物看唐代以前新疆纺织业的发展》,《西域研究》1996年2期,12页。

(17) 见Riboud,Krishna,Detailed Study of the Figured Silk with Birds,Rocks and Trees from the Han Dynasty(《汉代鸟、石、树织锦的详细研究》),“Bulletin de CIETA 45(1977),pp.51-60.

(18) 一件于1959年出土,该墓被定为东汉时期,衫的全长为133厘米。见新疆维吾尔自治区博物馆编《新疆出土文物》,文物出版社,1975年,图版31。第二件出土于尼雅3号墓,大约3世纪左右,为男性墓主的外衫,全长122厘米。该锦为三色方格纹并具等距条纹饰,见赵丰、于志勇编《沙漠王子遗宝——丝绸之路尼雅遗址出土文物》,中国丝绸博物馆,2000年,55页,图19。

(19) 衾见马承源编《新疆维吾尔自治区丝路考古珍品》,上海译文出版社,1998年,121页,图38;裤见赵丰、于志勇编《沙漠王子遗宝——丝绸之路尼雅遗址出土文物》,中国丝绸博物馆,2000年,58页,图21a;帽子饰带见王瑞华《锦缘毡帽复原研究》,收于包铭新编《西域异服:丝绸之路出土古代服饰复原研究》,东华大学出版社,2007年,87页。

(20) 其中女裤见赵丰、于志勇编《沙漠王子遗宝——丝绸之路尼雅遗址出土文物》,中国丝绸博物馆,2000年,58页,图21;女衫见同书,55页,图19a。

(21) 例如伯格曼在罗布泊地区发现的多人葬M34内即出土数件被斜剪成的细长锦条,见Sylwan,Vivi,Investigation of Silk from Edsen-gol and Lop-nor and a Survey of wool and Vegetable Materials(《居延与罗布泊地区出土丝绸的研究》).The Sino-Swedish Expedition Publication 32.Ⅶ Archaeology 6.Stockholm:Elanders Boktnyckerei Akien-bolag,1949,pp.42,44,pl.19.

(22) 见Bergman,Folke,Archaeological Researches in Sinkiang,especially the Lop-nor region.Reports from the Scien-tific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of Dr.Sven Hedin(《新疆考古研究——罗布泊地区为主》).Vol.7.1 Archaeology.Stockholm:Bokforlags aktiebolaget Thule,1939,p.102.

(23) 此锦残片出土于楼兰孤台墓地MB2;其发掘报告收于新疆楼兰考古队:《楼兰城郊古墓群发掘简报》,见穆顺英,张平编《楼兰文化研究论集》,新疆人民出版社,1995年,114~115页;林梅村教授释读此铭文为“频婆·室利之锦价值百钱”;见林梅村《楼兰新发现的佉卢文考释》,《文物》1988年8期,69页;2世纪时,楼兰地区可能仍只流通中国货币。如果此假设为真,则100钱的价值对于锦来说似乎太低。于志勇教授在他的论文中提出:Professor R.C.Agar-wada认为此铭文的意义可能为“具有吉祥语的丝绸(织锦)”,见于志勇《楼兰—尼雅地区出土汉晋文字织锦初探》,《中国历史文物》2003年6期,44页。

(24) 武敏:《从出土文物看唐代以前新疆纺织业的发展》,《西域研究》1996年2期,13页。

(25) 最佳例证为近年发现的徐显秀墓壁画,见太原市文物考古研究所《北齐徐显秀墓》,文物出版社,2005年。

(26) 见Schmidt-Colinet,Andreas,Annemarie Stauffer und Khaled Al-As‘ad,Die Textilien aus Palmyra.Neue und alte Funde(《帕米拉出土的纺织品》),Mainz:Philipp von Zabern,2000,cat.no.434,487.

(27) 见Schmidt-Colinet,Andreas,Annemarie Stauffer und Khaled Al-As‘ad,Die Textilien aus Palmyra.Neue und alte Funde(《帕米拉出土的纺织品》),Mainz:Philipp von Zabern,2000,p.53.

(28) 前面提过,汉地本身大部分丝纱线均不加拈。

(29) Schmidt-Colinet,Andreas,Annemarie Stauffer und Khaled Al-As‘ad,Die Textilien aus Palmyra.Neue und alte Funde(《帕米拉出土的纺织品》),Mainz:Philipp von Zabern,2000,cat.no.319,453,454,and p.53.

(30) 见Pliny,Naturalis historia(《自然历史》)4.54.

(31) 鱼豢,《魏略·西戎传》:“(大秦国)又常利得中国丝,解以为胡绫,故数与安息诸国交市于海中。”(《三国志·魏志》卷三〇,中华书局,1964年,861页)。不但如此,《魏略》也记载大秦地使用野蚕丝事(见同页),亦见余太山《<后汉书·西域传>和<魏略·西戎传>有关大秦国桑蚕丝记载浅析》,《西域研究》2004年2期,14~17页。

(32) 见Granger-Taylor,Hero,Two Silk Textiles from Rome(《罗马的两件丝织品》),Bulletin du CIETA 65(1987),pp.25-26(pp.13-31).

(33) 见Schmidt-Colinet Andreas,Annemarie Stauffer und Khaled Al-As‘ad,Die Textilien aus Palmyra.Neue und alte Funde(《帕米拉出土的纺织品》),Mainz:Philipp von Zabern,2000,p.50.

(34) 见Granger-Taylor,Hero,Two Silk Textiles from Rome(《罗马的两件丝织品》),Bulletin du CIETA 65(1987),p.27.

(35) 见Stauffer,Annemarie,Textiles from Palmyra:Local Production and the Import and Imitation of Chinese Silk Weavings(《帕米拉的纺织品:当地制品、进口货,与中国织物的仿造品》),in:Les Annales Archeologiques Arabes Syriennes.Revue d’archeologie et d’histoire.Special Issue Palmyra and the Silk Road(《帕米拉与丝路》),vo1.XLII(1996),p.427.(pp.425-430)

(36) 见Schmidt-Colinet Andreas,Annemarie Stauffer und Khaled Al-As‘ad,Die Textilien aus Palmyra.Neue und alte Funde(《帕米拉出土的纺织品》),Mainz:Philipp von Zabern,2000,p.50.

(37) 见本页注(35)。

(38) 见Schmidt-Colinet Andreas,Annemarie Stauffer und Khaled A1-As‘ad,Die Textilien aus Palmyra.Neue und alte Funde(《帕米托出土的纺织品》),Mainz:Philipp von Zabern,2000,p.177,cat.no.451.

(39) 见Forrer,Robert,Romische und byzantinische Seiden-textilien aus dem Graber-felde von Achmim-Panopolis(《阿赫敏地区罗马期与拜占庭期墓地的丝织品》).Strassburg:E.Birkhauser,1891.

(40) Prokopios(波口毘欧斯),De bello Gothico Ⅳ,17,1-8;有关所谓的“桑蚕走私”故事真实性的讨论见Wada Hiroshi,Prokops Ratselwort Serinda und die Verpflanzung des Seidenbaus von China nach dem ostromischen Reich(《波口毘欧斯的Serinda的可能含义与中国纺丝技术传入东罗马帝国的历史》).Dissertation,Universitat zu Koln,1970.类似的“科技走私”故事也流传于和阗一地。据传一公主将家蚕卵藏在发髻中,带到和阗。和阗自此有丝织业。这个故事在当地盛行,甚至有图像流传,其中之一被斯坦因在Dandan-Uilig一地发掘出土,7世纪时大法师玄奘路经此地,将此故事收在他的《大唐西域记》(季羡林:《大唐西域记校注》卷一二,中华书局,1985年,1021~1022页)内,《新唐书》也将此故事收入“西域诸国”内。不过玄奘只提到“东国公主”,《新唐书》则言“邻国”(卷二二一上,见《新唐书》,中华书局,1975年,6235页)。二书内均未专指中国。直到9世纪的藏文的李国(Li-yul:和阗)国记内才变成“中国公主”。见Thomas,Frederick William,Tibetan literary texts and documents concerning Chinese Turkestan(《藏文中有关中国西域的文献》),vol.1,London:Royal Asiatic Society,1935,p.110;Emmerick,R.E.,Tibetan texts con-cerning Khotan(《有关和阗的藏文文献》),London:Oxford University Press,1967,p.33.但是中国境内完全不见Prokopios所提及的修道士走私家蚕卵的故事。可见这些故事都是在中国以外地区繁衍而出。

(41) 梵蒂冈的丝质编绦见前注Granger-Taylor,Two Silk Textiles from Rome,1987.这种由深渐浅的虹彩色调很可能在叙利亚的作坊中开发出来。其生产重心可能也是在帕米拉与度拉欧罗普斯;见Stauffer,Annemarie,Imports and Exports of Textiles in Roman Syria(《罗马叙利亚的进出口纺织品》),Topoi Supplement 8(2007),pp.359-60(pp.357-73).

(42) 见Von Wilckens,Leonie,Die textilen Kunste von der Spatantike bis um 1500(《古典世纪晚期至1500的纺织艺术》),Munchen:C.H.Beck,1991,p.10,引用Mommsen und Blumner的Der Maximaltarif des Diocletian.Berlin,1893.

(43) 见Heimberg,Ursula,Gewurze,Weihrauch,Seide.Welthandel in der Antike(《古典世界时期的调味料、熏香、丝绸的国际贸易》),Waiblingen:Limesmuseum Aalen,1981,p.31.

(44) 其图片见Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland(Hg.),Xi’an.Kaiserliche Macht im Jenseits.Grabfunde und Tempelschatze aus Chinas alter Hauptstadt(《西安出土文物珍宝》),Mainz:Philipp von Zabern,2006,p.355-56,cat.no.270.

(45) 见Heimberg,Gewurze,Weihrauch,Seide,1981.p.8;Stauffer,Annemarie,Antike chinesische Textilien als Handelsguter im Westen(《西方的古代中国外销纺织品》),in:Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland(Hg.),Unter der gelben Erde.Die Deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Kulturguterschutz.Kongressbeitrage(《黄土之下——中德合作文物保护工作国际研讨会论文集》),Mainz:Philipp von Zabern,2007,p.192(pp.189-97);注39 Stauffer,“Imports and Exports of Textiles”,2007,pp.362-363.

(46) 见Stauffer,Annemarie,Antike chinesische Textilien als Handelsguter im Westen(《西方的古代中国外销纺织品》),in:Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland(Hg.),Unter der gelben Erde.Die Deutsch-chi-nesische Zusammenarbeit im Kulturguterschutz.Kongressbeitrage(《黄土之下——中德合作文物保护工作国际研讨会论文集》),Mainz:Philipp von Zabern,2007,pp.195-197.

(47) 见Schrenk,Sabine,Newly Discovered Textiles from the Early Middle Ages in Koln/Cologne(《新近发现的科隆中古早期的纺织品》),in:Antoinette Rast-Eicher&Renata Windler(eds.),Archaologische Textilfunde-Archaeo-logical Textiles(《考古纺织品》),NESAT Ⅸ(2007),p.102(pp.102-107).

(48) 感谢发掘者巴伐利亚州立历史博物馆Brigitte Gebhard-Haas博士赐告。

丝绸之路上的考古、宗教与历史/罗丰主编.-北京:文物出版社, 2011;