十六国时期史料缺乏,许多疑难问题往往因考古发掘之收获而得以解决。但出土资料本身又因缺乏可征之文献印证,又提出了若干新问题。本文探讨的“承阳”、“建平”两年号之归属,即是此类。

一

建国前,甘肃省酒泉有“承阳二年马德惠塔”出土,史岩、王毅等先生曾著文研究。①该塔有如下之题款:

承阳二年岁在[丙]寅次于鹑火十月五日马德惠于酒泉西城立为父母报恩

今遍检史籍,历代建元中未见有“承阳”年号,此处为首见。

据史、王二位先生介绍,酒泉先后出土类似纪年石塔还有:

北凉承玄元年(428年)高善穆塔

北凉承玄二年(429年)田弘塔

北凉缘禾三年(434年)白双*塔

北凉太缘二年(436年)程段儿塔

以上四塔及马德惠塔,据王毅先生所考,皆出土于酒泉旧城老南门一带,地名俗称石佛寺湾子。据此推知,这一地区在北凉时期必为宗教活动之中心。据高、田、白、程四塔题款纪年,知是北凉沮渠蒙逊及沮渠牧犍父子统治时期所造。②为我们进一步考察马塔承阳纪年归属,提供了线索。

高、田、白、程四塔的顶部及底座已逸失,从现存塔身的雕刻手法、布局及内容看,有许多相似之处:龛内多刻有坐姿或交脚相的佛像;经文及发愿文的书体为具有六朝风格的隶书,经文文字虽略有差异,但同属于某经之一段;线刻的“天人”像侧多刻有“八卦”符号,反映了某一特定时代的造塔风格。而马德惠塔上所据的经文、字体及雕刻风格,据宿白先生的研究都与前四塔类似。石塔本身,史、王、宿诸位先生已有研究,本文仅就诸塔镌刻经文所据译本,以及当时当地佛教流派诸问题,进行考察,以判断马德惠塔的纪年问题。

王毅先生认为,这五塔所刻经文与敦煌文研所所藏婆罗谜文与汉文合书经文及千佛洞南老君堂出土之石塔的经文,“文字虽有差异,但它是一篇经文的前后部分。该佛经系东晋时罽宾三藏瞿昙僧伽提婆所译的《增一阿含经》之卷第四十二、结禁品第四十六。”向达先生曾将婆罗谜文与汉文合书经文拓本寄印度,经戈哈理考定,是《缘起经》的一段残文。戈哈理并据婆罗谜文书体,断定其时代为公元5世纪后半期。③德人勒柯克从吐鲁番窃去的“宋庆及妻张氏所造塔”,不仅形制与前数塔相同,而且所刻经文亦同。经文前并有题铭云:“佛说十二因缘经。”④诸塔所刻经文,虽略有文字差异,但基本相同,而与僧伽提婆译本《增一阿含经》“结禁品第四十六”经文相比较,则有颇大出入。这些方面,王毅先生已作过排比研究,以下仅择关键之“十二因缘”,略作比较:

石塔所刻经文 僧伽提婆本经文

更乐缘爱,爱缘痛, 更乐缘痛,痛缘爱,

痛缘受,受缘有,有 爱缘受,受缘有。

缘生,生缘死。

六入尽更乐尽,更乐 六入尽更乐痛尽,

尽爱尽,爱尽痛尽, 更乐痛尽爱尽,爱尽

痛尽受尽,受尽有尽, 受尽,受尽有尽,有

有尽生尽,生尽 尽死尽。

死尽。⑤

显而易见,二者颇有相异之处。

中土之有《增一阿含经》,据释道安所云:

有外国沙门昙摩难提者……以秦建元二十年来诣长安……武威太守赵文业求令出焉,佛念译传,昙嵩笔受,岁在甲申夏出,至来年春乃讫。为四十一卷,分为上、下部。⑥

“甲申”之来年,即前秦建元二十一年(385)。此经后又经僧伽提婆修正,⑦而修正本“与难提本小异”。⑧昙摩难提本今已不存,未知二本之“小异”何在?但以石塔本经文与今存提婆修正本相对照,不仅文有异处(如石塔本两段作“爱”,提婆本皆作“痛”;石塔本两段作“痛”,提婆本则皆作“爱”。),而且以此两段而言,提婆本皆较石塔本有脱漏之处,如提婆本前段脱“有缘生,生缘死”二句,后段则又少“有尽生尽,生尽死尽”二句,故疑石刻所本未必就是僧伽提婆修正本。

据前引吐鲁番所出宋庆夫妇所造塔,题云《佛说十二因缘经》,与难提及提婆本经名皆不同。按西晋之竺法护译有《十二因缘经》一卷,后误作吴支谦译,题改为《贝多树下思惟十二因缘经》。⑨把它与石塔刻经对校,亦有出入。据记载,尤精阿毗昙学的安世高亦曾译有《十二因缘经》一部。⑩惜已失传。释道宣《大唐内典录》云:《增一阿含经》自“东晋前秦建元年前后,别译二十六部,在文出设,与义全同”。因此,石塔所刻经文未必本于僧伽提婆译本。这别译之26部今多已失传,不敢妄断石塔刻经究属何种译本。这里仅须指出,石塔刻经所据应是同一译本,说明了它们的作塔时代亦应相当。

同时,诸塔均刻《十二因缘经》中有关“十二因缘”之章节,与当时佛教流派亦有关系。东晋十六国时期,“江南盛弘成实,河北遍尚毗昙。”(11)北方重“毗昙”,则“小乘禅法”得到相应的发展。后秦弘始三年(401),鸠摩罗什曾编译《禅要》三卷,“讲究对治”,“视学者的具体情况而有所偏重……痴重的人,应修习‘十二因缘’。”(12)诸石塔所刻,均是《十二因缘》,亦表明当时河西走廊直到高昌佛教小乘流派盛行,重视“禅法”,尤重修习《十二因缘》以治“痴”。从而也表明这些石塔是在同一宗教流派思潮指导下,在同一时期,集中在一地区内建造的。

马塔既与北凉沮渠蒙逊父子统治时期所建高、田、白、陈诸塔同属一个时期,那么,马塔所记干支“丙寅”,亦应距此四塔干支不远,今试列表如下:

高塔:承玄元年戊辰岁 428年

田塔:承玄二年己巳岁 429年

白塔:缘禾三年甲戌岁 434年

程塔:太缘二年丙子岁 436年

丙子以下最近一“丙寅”,为北魏太和十年(486)。其时,北魏已统治河西走廊,故在酒泉地区必不会公然出现一“僭伪”年号并镌刻在石塔上。故此“承阳”丙寅岁必非此时。又,距戊辰岁以上最近之一“丙寅”,是公元426年,其时北凉沮渠氏尚割据酒泉地区。据史籍记载,北凉于412年壬子岁建元为玄始,则426年之丙寅应是玄始十五年。但据吐鲁番出土文书以及其他地区出土石刻,结合文献资料,得知北凉不仅有自己年号,而且还往往奉行着一个强大王国、皇朝的年号,今列表如下:

由表中可见,北凉在玄始十二年后,至少在两年内奉行了赫连勃勃的夏真兴年号。

公元417年,赫连勃勃攻下长安后,还统万城,“以宫殿大成,于是赦其境内,又改元曰真兴,刻石都南,颂其功德……名其南门曰朝宋门,东门曰招魏门,西门曰服凉门,北门曰平朔门”。(13)大有一统天下之势,故自云:“朕方一统天下,君临万邦,宜名新城曰统万。”(14)这时,正是夏赫连勃勃鼎盛时期。

北凉虽于421年灭了西凉李氏,但在此后与西秦乞伏氏的战争中却节节失利。玄始十一年(422)五涧一战,西秦乞伏炽磐之征北将军木弈干大败北凉军,虏北凉建节将军沮渠苟生,斩首二千。(15)玄始十三年(424),乞伏炽磐“攻河西白草岭、临松郡,皆没,执蒙逊从弟成都,从子日蹄、颇罗等而去”。(16)北凉不仅败于西秦,还受到北方柔然的进攻。玄始十二年(423),柔然寇河西,沮渠蒙逊世子正德轻骑进战,兵败被杀。(17)

因此,处在北方柔然及南方西秦威胁下的北凉,也就臣属于夏,奉其“正朔”,以得其庇护。所以在出土文书中,我们见到北凉行用了真兴的年号。大约始于玄始十三年,即真兴六年。赫连勃勃卒于真兴七年(425),子赫连昌继位。(18)次年(426)西秦王乞伏炽磐伐北凉,“遣太子暮末等步骑三万攻西安,不克,又攻番禾。河西王蒙逊发兵御之,且遣使说夏主,使乘虚袭袍罕,夏主遣征南大将军呼卢古将骑二万攻苑川,军骑大将军韦伐将骑三万攻南安。炽磐闻之,引归……韦伐攻拔(西秦之)南安,获秦秦州刺史翟爽、南安太守李亮”。(19)可见赫连昌继位后,北凉继续依靠夏,以对付西秦的威胁。那么,此时之北凉当一如既往,奉行夏之“正朔”。

真兴七年乙丑岁八月,赫连勃勃死,子赫连昌继位,改元承光,(20)次年丙寅岁应为承光二年。马塔干支适为丙寅,但纪年为“承阳二年”,与“承光”有一字不合,二者必有一误。一般说来,文献资料屡经传抄翻刻,容易产生错误。出土石刻及文书,系当时人所写所镌,应较可信,尤其年号,不应有误;但年份、岁星纪年,甚或干支,则可能产生错误。如马塔之岁星纪年,误“析木”为“鹑火”。故疑史籍所记“承光”为“承阳”之误。

此外,还有另一种可能,即“承光”本不误,是北凉用韵同义近“阳”字代替了“光”字。故将“承光”写作“承阳”。后之沮渠牧犍在奉行北魏之“延和”、“太延”年号时,承用此法,改作“缘禾”、“太缘”,白、程二塔纪年即是其例。

428年3月,赫连昌被北魏所擒,(21)赫连定继位,改元胜光。(22)此时夏之势力已衰,北魏兴起,故北凉不再奉行夏之年号。就在赫连昌被北魏俘虏后,北凉即改元“承玄”,(23)“承玄”不仅见于史籍记载,亦见于高、田二塔题款,即是明证。

二

《吐鲁番出土文书》第一册中,署明“建平”年号的官、私文书计有:

建[平]某年按赀配生马簿(24)

建平五年祠□马受属

建平六年张世容随葬衣物疏

此外,建国前北平亦曾发现过一份“建平六年田地县召”,今藏北京中国历史博物馆。这里表明“建平”这一年号,在高昌地区至少行用过五、六两年。

自西汉哀帝以来,建元称“建平”者为数不少,此处无须一一考释。关于“建平六年田地县召”,史称前凉张骏于东晋成帝咸和二年(327)“置高昌郡,立田地县”。(25)故此处之“建平”必后于咸和。又据史籍记载,东晋咸和二年之后行用“建平”年号的尚有后赵石勒,于咸和五年(330)九月改“太和”为“建平”,然仅行用四年。(26)张骏曾称臣于石勒,(27)故有可能奉石氏正朔,而行用“建平”年号。石勒死,子石泓继位,改元延熙。(28)或许高昌地僻,未悉改元之事,故继续行用“建平”年号,直至六年。但通过以下对文书的考释,否定了这种可能。

石勒之后,相继有后燕、西燕亦曾建元“建平”,然皆不过一年左右。南燕之“建平”虽行用6年之久,但南燕建国于海滨,与西陲之北凉并无往来,南燕之“建平”当然也不会行于高昌地区。至于刘宋宗室刘义宣、北魏时的白亚栗斯、宗室元瑜的“建平”年号,多仅数月,皆可排除在外。

最早提出建平年号的归属问题,是署名为“退翁”者,他在《北凉文状》一文中对“建平六年田地县召”进行考释,云:“建平当在永和之后,承平之前。”“宋文帝以沮渠无讳仍督三州诸军事、凉州刺史、河西王。”“建平乃其纪元耶。”(29)退翁虽然没有举出任何根据,或许仅据书法而言,但其论断不为无见。

《建[平]某年按赀配生马簿》中所见的“配生马”的制度,当与北凉计赀制度有关。但我们不能肯定只有北凉在高昌地区施行过计赀制度,也不能仅据与计赀一事有关而断定“建平”必属北凉。

我们看到这件文书正面写作“兵曹下八幢符为屯兵值夜守水事”,纪年虽已残缺,但文书结尾的僚佐押衔确可在若干北凉时期文书中找到。如“录事参军 悦”、“典军 嘉”、“五官 洿”、“兵曹掾 张预”、“史 左法疆”等,均可在《吐鲁番出土文书》第一册所收确有北凉纪年的《北凉义和三年兵曹条知治幢墼文书》、《约北凉义和□年兵曹行罚部隤五人文书》中见到。其中,除个别人押衔有变动外,其余数人皆未变动,从而表明这件符应是北凉义和某年所下。据此,可以断定背面二次书写的“建平”这一年号不得早于北凉之义和。

另一件《建平五年祠□马受属》文书,其正面作为第一次书写的是《北凉玄始十一年马受条呈》。此二件之马受,应是一人。他在玄始十一年时任酒吏,为酒的支出作了这一条呈。到建平五年,改任祠□,又利用该纸背面二次书写,记载有关役使人事。故建平当晚于玄始,并在义和之后。

北凉亡于承平十八年(460),距玄始十一年(422)相去38年。假如断定“建平”是北凉亡后盘踞高昌的某个小王国的年号。那么38年后至少还要加上5年,假如马受到43年之后,仍然健在,并任“祠□”,但一份昔时废旧文书竟在马受手中保存40多年以后,再次在背面书写,则是难以想象的。因此,我认为,建平不得晚于承平。

如果我们将北凉沮渠氏自建元玄始以后各个纪年进行排比,就会发现一个有趣的现象,今分三组对比如下:

一组 玄始——承玄

二组 义和——承和(30)

三组 ——承平

前两组后排年号首字均为“承”字,第二字均取前排年号中一字(第一字或第二字),唯第三组仅见“承”字同上组后排,后一“平”字则无所承袭。如果按照前二组的规律,把“建平”这一年号置于承平之前,即可组成新的排比如下:

第三组 建平——承平

就与前两组的情况相符合了。

根据以上考定,就为北凉行用的年号中加上了一个“建平”。《吐鲁番出土文书》第一册中所收《建□某年兵曹下高昌、横截、田地三县符为发骑守海事》,纪年残缺,过去仅据文书结尾僚佐押衔,断定该件为北凉时期文书,现在却可以据以上考证,于“建”下补一“平”字,从而新增一份建平年号的文书。

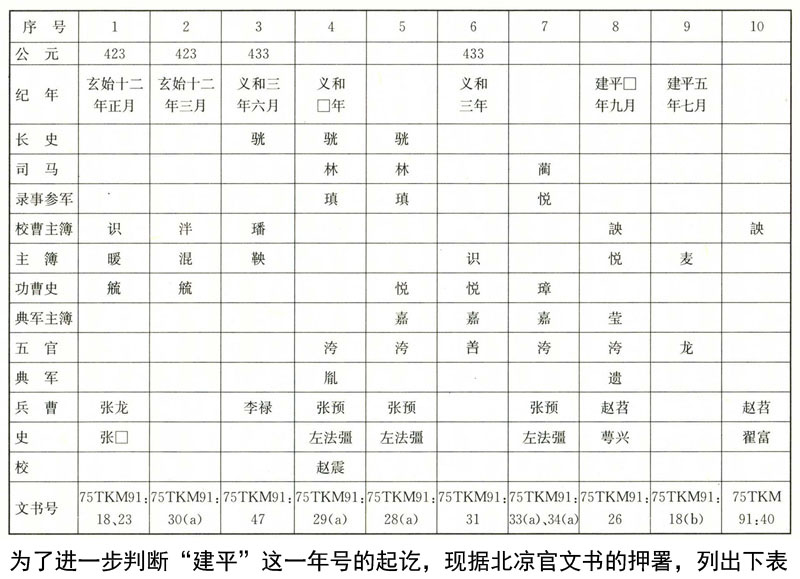

为了进一步判断“建平”这一年号的起讫,现据北凉官文书的押署,列出下表(见下页):

此10件文书多数纪年尚存,其中第五件纪年已缺,从军府、郡府僚属押衔署名看,与第四、第六两件大多相同。又,其背面为“北凉义和某年员崇辞”,足证其必为义和年间文书。又,第七件纪年亦残,据押衔署名与第五、第六两件亦有多处相符,故知第七件亦当在义和年间。该件背面二次书写的,即是《建平某年按赀配生马簿》。第八件,据前补定为建平某年文书,据残剩郡府官吏押衔署名,多同于前数件北凉义和年间文书。如“五官 洿”同于前数件,“主簿 悦”在义和年间则是“功曹史”。

根据以上分析,我们还可以从《吐鲁番出土文书》第一册中,找到一件纪年虽已缺,但据结尾押署,可断为建平时期的文书。《兵曹条次往守海人名》文书中的“校曹主簿詇”,“兵曹掾 赵苕”,均见于上表所列第八件建平某年文书中,可知亦属建平年间。

如前所述,建平既在承和之后,承平之前,北凉又于何时改承和为建平?《高僧传》卷三《浮陀跋摩传》记“(沮渠)牧犍承和五年(437)岁次丁丑四月八日,即宋元嘉十四年”,知承和至少行用过5年。故建平纪年的行用至早不得过承和五年(437)四月。沮渠无讳于443年(癸未)二月建元承平,则建平纪年的行用至迟亦不得过承平元年二月。承和五年至承平元年,其间相距6年。

北凉沮渠牧犍世仍臣属于北魏,“尚世祖(拓跋焘)妹武威公主”(31)。故虽有自己的纪年,但仍奉魏正朔,出土文书中已见有缘禾五年、六年文书可证。北魏太延五年(439)北魏讨沮渠牧犍,原因是“虽称蕃致贡,而内多乖悖”。首先是“王外从正朔,内不舍僭”(32),应是这种情况的反映。

北魏太延五年(439)八月,灭沮渠牧犍。当时牧犍弟无讳等退据晋昌、酒泉等地,与北魏抗衡。次年,无讳等请降。北魏太平真君二年(441)拜无讳为征西大将军、凉州牧、酒泉王。(33)其时,高昌为阚爽所据,爽“自为高昌太守”,(34)当是沮渠氏为北魏所破亡,无暇顾及,故据高昌。属于阚爽自立为太守或城主时期的遗物,(35)出土有缘禾十年文书,(36)相当于北魏太平真君二年(441)。其时沮渠牧犍已亡,无讳等虽在太平真君二年受北魏之封,但到四月北魏即遣奚眷围攻酒泉,十一月陷酒泉,俘沮渠天周,盘踞敦煌的沮渠安周亦惧而谋渡流沙河以避之。安周等既已反魏,必然不会再用牧犍时之“缘禾”,何况当时无讳、安周尚未抵达高昌。因此,“缘禾十年”当是阚爽继续使用牧犍时所用年号,缘禾即魏之延和。

北魏太平真君三年(442)九月,沮渠无讳等袭高昌,阚爽奔柔然。无讳、安周遂据高昌,次年(443)无讳称凉王,改元承平。(37)无讳等自再次反魏,赶走阚爽占高昌直至后称王改元之间,这时期他们所用当是沮渠牧犍的“建平”年号。吐鲁番出土有建平五年及六年文书就是例证。由此,联系到《北凉建平某年兵曹条次往守海人名文书》,《北凉建平某年兵曹下高昌、横截、田地之县符为发骑守海事》两份建平年间文书,其内所云“守海”之“海”,乃田地县南到敦煌之间的大沙碛,唐称此道为“大海道”。当因无讳等刚逃到高昌,唯恐北魏军队自敦煌越此大沙碛来袭,故调动“隤”及“骑”至田地县防守。

由于文献资料不足,又不详北凉当时所行历法,难以推算建平六年闰月相当于刘宋元嘉何年。因此这里只能提出北凉在承和之后,承平之前,曾建元建平,这一年号的起讫至少有6年之久。沮渠牧犍虽建元建平,但在其世并未行用,而是奉北魏正朔,或用“缘禾”,或用“太缘”。阚爽据高昌时,可能还在沿用缘禾年号。而沮渠无讳等占据高昌后,在称王建元“承平”之前,曾一度行用建平年号,称“建平五年”,“建平六年”。由此推测,很可能沮渠牧犍于承和五年(437)四月后(或次年)即改元建平。而沮渠无讳很可能就在建平六年或是建平七年初即改元“承平”。我们深信,随着吐鲁番等地考古事业的发展,必将获得新的资料,这一疑问通过深入研究,最终将会圆满解决的。

本文承王去非同志提出宝贵意见,附识于此。

1982年6月

(原载文化部文物局古文献研究室编《出土文献研究》,文物出版社1985年版)

注释:

①史岩:《酒泉文殊山的石窟寺院遗迹》,《文物参考资料》1956年7期。王毅:《北凉石塔》,《文物资料丛刊》1977年1期。

②有关“缘禾”、“太缘”纪年,参见《吐鲁番出土文书》第1册阿斯塔那62号文书;又参见前引史岩先生文。

③觉明居士:《记敦煌出六朝婆罗谜字因缘经经幢残石》,《现代佛学》1963年1期。戈哈理:《敦煌所出婆罗谜字石刻(拓本)之研究》,《现代佛学》1963年第1期。

④A.von Le Coq:Chotsche Facsimile-Wiedergaben der wichtigeren Funde der ersten koniglich preussischen Expedition nach Turfan in Ost-Turkestan,Taf-el 60。

⑤石刻诸塔经文略有数字不同,但无碍于全文,故不一一注出相异处,详见前引文。

⑥《大正藏》之《出三藏记集》卷九第九。《大正藏》结字一《出三藏记集》录上卷第二,新集经论录第一;又同书第一三,昙摩难提传,“赵文业”作“赵政”。

⑦《大正藏》:《高僧传》卷一《僧伽提婆传》;又参见吕徵《新编汉文大藏经目录》,阿含部,05570。

⑧《大正藏》:费长房《历代三宝记》第七,《增一阿含经》50卷。

⑨《大正藏》之《出三藏记集》卷二,又参见吕徵《新编汉文大藏经目录》阿含部,0631。

⑩《大正藏》之《出三藏记集》卷二。

(11)《大正藏》:唐·湛然《法华玄义释集》卷二。

(12)吕徵《中国佛学源流略讲》,第75页,中华书局1979年版。

(13)《晋书》卷一三〇《赫连勃勃载记》,第3210—3212页。

(14)《资治通鉴》卷一一六,晋安帝义熙九年条。

(15)《资治通鉴》卷一一九,宋武帝永初二年条。

(16)《宋书·大且渠蒙逊传》,第2415页。又,《资治通鉴》将此事分系于三处:卷一一九,宋武帝永初三年条云“禽沮渠成都”;卷二五〇,宋文帝元嘉元年条云“攻河西白草岭、临松郡,皆破之。”同卷元嘉二年条云擒沮渠白蹄事。

(17)《宋书·大且渠蒙逊传》,第2414页。

(18)《晋书·赫连勃勃载记》。

(19)《资治通鉴》卷一二〇,宋文帝元嘉三年条。

(20)《资治通鉴》卷一二〇,宋文帝元嘉二年八月条。《太平御览》、《册府元龟》误作“永光”。

(21)《魏书》卷四(上)《世祖纪》,《太平御览》卷一二七夏赫连昌条引崔鸿《十六国春秋》。

(22)《资治通鉴》卷一二一,宋文帝元嘉五年条,又《册府元龟》误“胜光”作“服光”。《太平御览》卷一二七赫连定条引崔鸿《十六国春秋》亦作“胜光”。

(23)《册府元龟》卷二一九,僭伪部年号门北凉沮渠蒙逊条。

(24)本件“建”下一字模糊不清,后经马雍及李征同志鉴定,确为“平”字无疑。

(25)徐坚:《初学记》卷八,陇右道第6田地县条注引顾野王《舆地记》。

(26)《晋书》卷一〇五《石勒载记下》,第2746页,中华书局1974年版。

(27)《晋书·成帝纪》,咸和五年十二月条。《晋书·张轨附骏传》。

(28)《晋书·石勒附石泓载记》,第2754页。

(29)《艺林月刊》53期。此条承中国历史博物馆孔祥星同志见告。

(30)北凉“永和”为“承和”之误,见陈垣《中国佛教史籍概要》卷二高僧传条;又《册府元龟》卷二一九,僭伪部名号门亦作“承和”。《魏书》、《北史》同,惟《御览》引崔鸿书引作“永和”,《通鉴》因之。“承”、“永”二字形近易讹。

(31)《魏书》卷九九《沮渠蒙逊附牧犍传》,第2206页。

(32)同上,第2207页。

(33)《魏书》卷四下《世祖纪下》,第94页。

(34)《北史·高昌传》,第3212页,中华书局1974年版。

(35)除《梁书·高昌传》云阚伯周为王外,其余如《宋书·且渠传》称“高昌城主”,《魏书·且渠传》称“高昌太守”,《周书·高昌传》除称阚爽“自置为太守”外,并以柔然王阚伯周为王,乃“高昌称王自此始也”。

(36)此条承吐鲁番文管所柳洪亮同志见告。

(37)《宋书·大且渠蒙逊传》,《梁书·高昌传》;又参见王树楠《新疆访古录》所引《承平三年沮渠安周造像碑》。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;