有唐一代籍帐制度,因得力于敦煌、吐鲁番两地唐代文书的发现,故能结合文献资料,考究其制度之原貌。笔者数年前在参加吐鲁番出土文书整理过程中,曾就籍帐制度中的一些问题进行探索,“手实”制度即其一则。但由于一些原因,未能发表。目前国内外学者对此问题已有研究发表,①故今亦无须重复赘述,此处仅作些拾遗补阙之事,略述一二。

关于“手实”的制定,根据文献资料,固然由各户户主申报,而里正等胥吏在制定过程中,也起很大作用。这一点,在出土文书中亦可见到有关记载。吐鲁番阿斯塔那35号墓所出《唐永淳元年(682)西州高昌县下太平乡符为检兵孙海藏患状事》内,记唐高宗仪凤四年(679)波斯道行兵孙海藏因征途中病发,不堪前行而被安置在交河县地休养。

今造手实,巡儿恃(持)至。②

这里表明,在造手实之际,官府还派有“巡儿”搜索,此处的“巡儿”,至少是指造手实的里正与“书手”,可能还有其他胥吏。他们在造手实时,不仅仅只是被动地根据当地土著居民的申报来填造手实,同时还要搜检当地当时所有客寓之人。因而留在交河县养病的孙海藏虽系高昌县人,此次亦有军中所给患病留养之“公验”,并由当军长官牒文,“具患状牒州,州符下县收捉讫”,但遇上造手实时,依然不免被“巡儿”捉去,进行反复调查,因此,在造手实的过程中,也可说是同样具有类似“括客”的职能。

其次,手实的制定固然首先由各户户主申报户内人口的姓名、性别、年龄……等等,但也非由户主任意申报,而这一切首先取决于“团貌”。唐制规定县令的职掌:

所管之户,量其资产,类其强弱,定为九等。其户皆三年一定,以入籍帐。若五九(谓十九、四十九、五十九、七十九、八十九)、三疾(谓残疾、废疾、笃疾),及中丁多少、贫富强弱、虫霜旱涝、年收耗实、过貌形状及差科簿,皆亲自注定。③

又据武周延载元年(694)八月敕:

诸户口计年将入丁、老、疾应免课役及给侍者,皆县亲貌形状,以为定簿。一定以后,不得更貌。疑有奸欺者,听随事貌定,以付手实。④

以上两条史料结合起来,我们可以看到作为县令最重要的工作之一,就是“亲貌形状”,或云“过貌形状”。其内容则是“诸户口计年将入丁、老、疾,应免课役及给侍者”,并“以为定簿”,即指制定“貌定簿”。完毕后,则“以付手实”。

至于“团貌”(亦称“貌阅”)时间,根据唐玄宗开元二十九年(741)三月二十六日敕:

天下诸州每岁一团貌,既以转年为定,复有籍书可凭,有至劳烦,不从简易,于民非便,事资厘革。自今已后,每年小团宜停,待至三年定户日,一时团貌。⑤

可知在开元二十九年以前,每年皆“团貌”一次。大约这类团貌不过是按照旧记载“以转年为定”,复凭藉所造户籍,在推算中制定新的“貌阅簿”,而无须县令去亲自“过貌”、“亲貌”,因而称为“小团”,以区别于每三年定户等时进行的“团貌”。故而玄宗决定废除这种并无多大实际意义、仅据推算而进行的“小团”,从而改为三年一次。

但是,根据天宝九载(750)十二月二十九日敕:

天下郡县,虽三年定户,每年亦有团貌,计其转年,合入中男、成丁,五十九者,任退团貌。

似乎前引开元二十九年三月二十六日敕书中,关于停止每年“小团”的规定,后来又取消了,依然恢复到每年一次“团貌”。“团貌”后所制定的“簿”,“以付手实”,也即是作为制定手实的依据。这一点,在手实中关于“年”的记载,自不待言。关于“疾”的情况,从吐鲁番出土的《武周载初元年高昌县宁和才等户手实》中所记,亦可见到有关记载:

户主王隆海 年伍拾壹岁 笃疾

这里王隆海所申报的“年”与“状”,很显然并非个人任意所云,而是“貌阅”的结果。因此,手实制定最根本的前提是“貌阅”,“貌定簿”是直接为制定“手实”提供“年”与“状”的根据。

如上所云,“貌定簿”是制定“手实”的重要根据,而户籍又是据手实等制定的。因此,“貌定簿”并不直接与“户籍”发生关系。《唐会要》卷八五籍帐所记:

诸户籍三年一造,起正月上旬,县司责手实、计帐,赴州依式勘造。

这里提到的定户籍所凭藉的诸种文簿中,并无“貌定簿”一项,而事实上主要是手实。但在敦煌、吐鲁番两地出土的唐代户籍中,于户内人名、年龄下,往往见到“貌加”及“貌减”的脚注记载,今试举两条如下:

姑汉足 年柒拾玖岁 老寡 开元拾陆年籍柒拾玖其帐后貌减三年就实

前条出《武周万岁通天二年帐后柳中县籍》,后条出《唐开元十九年柳中县高宁乡籍》,其中都记载了在某年经过“貌阅”而重新加、减年岁。这里似乎表明了“貌阅”的结果,直接提供给户籍作修改人之年岁的依据。但前引延载元年八月敕中已云貌阅毕,“一定以后,不得更貌。疑有奸欺者,听随事貌定,以付手实。”这表明除了按法令规定的年限“貌定”外,如发现有可疑的,也可随时进行“貌定”。上述两例则应是在造籍帐之后,发现有可疑之处,而后经过“貌阅”,发现有以减年的手段,由中男降为“小男”;有以增年的手段,以人80岁的界限,故经过“加”和“减”而“就实”。这种“随事貌定”的结果,依然是“以付手实”,而不是“户籍”,故上面两籍中的“貌加”与“貌减”,依然是据手实的结果改动的。所以说,手实的基础是“貌阅”。当然不仅只是如此,在制定时,还与官、勋授受的“告身”,土地授受之“给田簿”等等有密切关系,但最主要的还是“貌阅簿”。

关于手实制定的年限问题,史无明文记载。吐鲁番所出唐代手实虽有7件,但大多缺少纪年,亦难排出明显的时代顺序。《新唐书》卷五一《食货志》记:

凡里有手实,岁终具民之年与地之阔狭,为乡帐。乡成于县,县成于州,州成于户部。又有计帐,具来岁课役,以报度支。

这段记载颇难理解,当有讹脱之处。而且这里涉及到手实、乡帐、计帐三者的关系,颇为复杂,只有留待另文专门讨论。这里所要解释的只是手实制定的年限,故只能简单指出唐代有计帐、乡帐之制,一年一造,县据下属各乡之乡帐,造一县之计帐,再由州总合属县之计帐,造一州之计帐,申送户部。《通典》引开元赋役令云:

诸役课,每年计帐至尚书省,度支配来年事,限十月三十日以前奏讫。

可知计帐类似一种财政预算收入统计,而它是据诸乡所造乡帐综合而成。计帐每年一造,乡帐当然也是一年一造。这一点,吐鲁番所出高昌县诸乡户口帐中也可见到。在造帐的诸里正保证辞中,最后皆记如下词句:

牒件通当乡去年帐后已来新旧……⑥

表明乡帐一年一造,本年所造,应反映上年造帐之后的新变化,如户与口之增减等等,故云“通当乡去年帐后已来”。

既然乡帐、计帐都是一年一造,以反映每年课役对象数字的变化,那么,作为最基本依据的手实,就不能不反映每年的新变化,因而也应是每年一造。因此上引《新唐书》上的有关记载,可以理解为每年岁终造手实,在此基础上,制定一乡之乡帐。吐鲁番阿斯塔那古墓葬区所出《唐西州高昌县顺义乡诸里帐(草)》中有一种很有趣的记数法,今仅摘抄该乡和平里统计如下:

和*(外□里平)

老*(外□里户)* 寡户'

丁户尚尚尚尚尚尚尚* 小户*

次户'⑦

很显然,这是按手实作乡帐统计时,分别统计老、丁、中、小、寡诸户的总数,用“尚”字作筹,犹如今之划“正”字。一个“尚”字代表“十”的计数。⑧

前面讲到“貌阅”制度时,表明至少在开元二十九年以前,天宝九载之后,每年皆有一次“团貌”。因团貌结果还要“以付手实”,似亦可表示手实每年一造。因此,这里也反映了手实的作用,它不仅为每三年一造的户籍提供最主要的依据,同时还为每一年一造的乡帐提供每年户口新、旧、老、小、良、贱、见输、白丁等变化情况。

根据户令,唐代户籍是三年一造。而三年内人户的某些变化,如前所云“貌加”、“貌减”之类,也是据手实而作更动。因此,反映每年变化的首先是手实。而须了解每年变动以确定“来年课役”的计帐、乡帐,也必然是依据一年一造的手实。假如说计帐、乡帐是一年一造,而手实如同户籍一样,是三年一造,则手实并不能反映每年的变化,它只能反映三年内的变化,据此而造的乡帐、计帐必然不能反映每年的变化。所以每年一造乡帐与计帐,也就必然要求每年一造手实。在吐鲁番出土文书中,我们见到《唐载初元年西州高昌县宁和才等户手实》,据记该手实作于载初元年一月。据《旧唐书》卷四《武则天本纪》云于永昌元年(689)十一月,依周制,改元为载初元年正月,十二月为腊月,寅月为一月。该手实造于载初元年(690)一月,干支为庚寅。而《唐六典》卷三户部云每定户以中(仲)年(子、卯、午、酉),造籍以季年(丑、辰、未、戌),庚寅既非定户之年,亦非造籍之年,此亦可证非是三年造籍之时方才造手实。

根据唐令规定:

诸州县籍、手实、计帐当留五比。⑨

则手实在制定后,并非在为计帐、户籍制定提供依据完毕后,即刻销毁,而是如同户籍、计帐等一样,保存在州、县的“籍坊(库)”中。如是这样,则次年另造手实时,并不与去年手实原卷接触,而是另外重新书写一份。在前面已提到的载初元年宁和才等户手实中,我们发现了一些有趣的记载,这份手实纸质好,书写工整,背面骑缝盖有高昌县之印,是目前吐鲁番出土手实中保存最完整、记录户数最多的一份,在该手实的第一段中记载:

户主宁和才*(年)拾肆岁

母赵*伍拾贰岁

妹和忍*拾叁岁

右件人见有籍

姊和贞 *贰拾贰岁

姊罗胜*拾伍岁

右件人籍 后死

这里提到的“籍”,我认为至晚应是永昌元年(689)所造,该年干支为己丑,适逢造籍之年,但目前尚未发现实物。根据出土文书,我们知道垂拱二年(686)造过籍,手实中的“籍”也可能是指后者。大约到了载初元年造手实时,因宁和才与其母、妹尚健在,且无脱漏户籍,故注“见有籍”。然其二姊可能死于永昌元年造籍之后,故注“籍后死”。

在该手实的第八段内:

父婆子 *(年)伍拾玖岁 职资

右件人籍后死

妾罗*贰拾玖

男思安*壹岁

女元竭*贰岁

右件人漏无籍

女保尚 如意元*九*(月)上旬新生附

本段中所提及的“籍后死”,应同前引所记相同,皆指在上次造籍后发生亡故,记入本次所造手实中。“漏”据唐律,即指“漏口”,⑩此处指妾罗等三人在上次造籍时未附,到本年造手实时始发觉原“漏无籍”,故将妾罗等三人登上手实,并于后注明原因。

但是,这里引人注意的则是女保尚名下脚注:

如意元年九月上旬新生附。

按武则天于天授三年(692)四月朔改元如意,九月庚子又改元为长寿。如意元年干支为壬辰,上距本手实制作之时约3个年头。据前考,手实在造毕后,亦同户籍一样,保存15年,但本件却记入了三年后之事。如意元年干支为壬辰,适逢造籍之年,何以不作当年新手实,而在前三年已入籍坊保存之旧手实中补记当年之事?

我们以阿斯塔那出土的贞观十四年(640)李石住、安苦*(左口右知)延等户手实及其他贞观年间残手实与载初元年手实作比较,就可发现二者文书书写格式有一不同之处,前者在书写户内人名年龄之后,紧接着书写土地授受情况(包括已受未受数,以及已受田地的段、亩数与四至),其后紧接着书写保证辞,三项之间,并无特别的空隙出现。相反,后件手实在与之相同的三项之间,保留有相当的空隙。这种现象的出现,绝非是毫无意义的。我们知道,唐代推行着一套严格的籍帐制度,不仅有种种的法令条文,而且各类籍帐书写的程式亦有严格规定。《唐会要》卷八五籍帐门所引唐开元十八年(730)十一月敕云:

诸户籍三年一造……有析生新附者,于旧户后,以次编附。

这虽是开元十八年敕,但关于三年一造籍以及“析生新附”的规定,就是重申旧制。由此推测,在载初手实中出现不同于贞观手实的变化,正是为了今后发生“析生新附”以及土地因授受而有增加时,留有空白,供“以次编附”之用。因此,发生在如意元年九月上旬的“析生新附”便编附入载初元年一月所造的手实中了。

由此,我们推测手实是每年一造,在贞观年间手实甚至还是每年重新编造一份。大约最迟在武周载初元年造手实时已发生上述的变化,表明每年造手实时,未必都重新编造一份,而是在此前所造手实中所保留的空白处,填入新的变化。至于要到何时再重作一份,由于史无记载,目前出土文书亦尚不完整,故不知其制度,尚留待于今后考古发掘的新发现去解决。

在手实中,特别是在贞观十四年手实中,我们还看到户主所作保证辞中,都有如下一句:

牒被责当户手实具注如前,更无加减,若后虚妄,求依法受罪,谨牒。(11)

“加减”二字,在唐律中则写作“增减”。“加”、“增”二字义同,自不待辩。唐律中还进一步指出,“增减”即“增减年状”。该条之注则云“年状”即“谓疾、老、中、小之类”。而该条律文的疏议更明确指出其义即:

增年入老,减年入中、小及增状入疾。其从残疾入废疾,从废疾入笃疾,废疾虽免课役,若入笃疾,即得侍人。(12)

很明显,律文正为手实中的保证辞——保白作了详尽的说明。突出“更无加减”,也即是保证该户内无有“增减年、状”之事发生。我们知道,唐初行均田及租庸调之制,故重“以人丁为本”,这一点在籍帐制度中尤为明显。封建国家只有控制最大量的直接生产者,才能保持封建赋役剥削得以实现。这里除了一个数量的问题外,特别重要的还有一个是否能够承担赋役剥削的问题,这就和直接生产者的“年”和“状”有关了。

前引《唐六典》卷三〇中提到的必须由县令“亲自注定”的有“五九”及“三疾”两项,所谓“五九”,这条注文中云:“谓十九、四十九、五十九、七十九、八十九。”而武周延载元年八月敕中虽未言及“五九”之数,但指出“诸户口计年将入丁、老、疾应免课役及给侍者,皆县亲貌形状,以为定簿”。显而易见,“五九”、“三疾”是与入丁、老、疾,及是否承担课役等有密切关系的,故唐律中严格规定:

脱口及增减年状(谓疾、老、中、小之类)以免课役者,一口徒一年,二口加一等,罪止徒三年。其增减非免课役及漏无课役口者,四口为一口,罪止徒一年半。即不满四口,杖六十(部曲、奴婢亦同)。(13)

贞观年间手实的保证辞中所云“更无加减,若后虚妄,求依法受罪”,应即指依上述之法,因而“加减”之中,法律尤重“免课役”这条,所以县令在定“五九”、“三疾”时,就要亲自出马,以貌形状了。

关于唐代的丁、中以及均田、赋役制度,据《唐六典》云:

凡男女始生为黄,四岁为小,十六岁为中,二十有一为丁,六十为老……凡给田之制有差:丁男、中男以一顷(中男年十八已上者,亦依丁男给),老男、笃疾、废疾以四十亩……课户每丁租粟二石,其调随乡土所产绫、绢、絁各二丈,布加五分之一……凡丁岁役二旬。(14)

据上,可知“年”、“状”与授田及赋役制度有着密切关系。不仅如此,而且法律条文中许多条款的执行,亦与之关系密切。以下仅就“五九”、“三疾”与封建赋役关系,进行大略的说明。

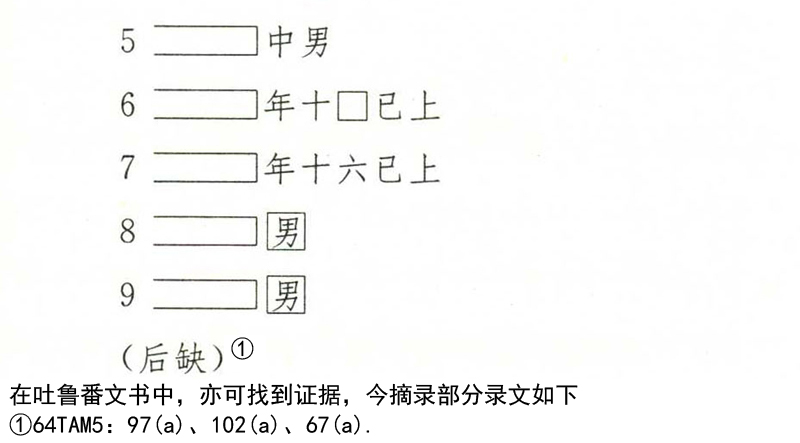

所谓“十九”,据前引《唐六典》条文,应是中男。唐制十六至二十皆为中男(玄宗世又提高成丁年龄),但中男却因年岁不同而又有不同待遇,故在乡帐统计中是有区别的。吐鲁番出土文书中有如下记载:

据后一条,知上条“年十□已上”句之脱文,应是“八”字。乡帐中作出中男总计项下,还区分十八以上、十六以上两项,正是因为考虑到其与授田等有关系,故有此举。十八岁以上中男即同丁男一样授田,是否同样承担租调及役的负担,令文中并未明言。但据《唐六典》这段引文,在讲“给田之制”时,丁、中男并列,均受田一顷,且加注说明中男限十八岁以上,依丁男给。而后面讲租调及役时,皆明言按丁征,似已将同样受田之十八岁以上中男排除在外。犹如令文中关于老男、笃疾、废疾、寡妻妾授田若干,但亦不承担丁男所承担的租调及役。又据唐开元二十五年(737)户令云:

诸户主皆以家长为之,户内有课口者为课户,无课口者为不课户,诸视流内九品以上官及男年二十以上,老男、废疾、寡妻妾、部曲、客女、奴婢,皆为不课户。(15)

按文中“男年二十以上”之“上”字,应为“下”字之讹,“皆为不课户”之“户”字,应为“口”字之误,这里正表明“二十以下”的中男亦属不课口。在吐鲁番文书中,亦可找到证据,今摘录部分录文如下:

(前缺)

1□二

2□二职*(外□里资)

3□一领*(外□里岸)*(外□里头)府旅帅

4□□□官□骑尉

本件前后俱缺,行6“十”字下缺文,前已考应为“八”字。又行8、9俱缺损过多,只残剩一“男”字,但参照其它乡帐,知中男后为“小男”、“黄男”二项。此件虽残损,不知作何统计,但将“中男”与“黄男”、“小男”以及“职资”并列,显然是里正在造帐时,按相同类项归纳统计在一起的。在唐代小男、黄男不属授田对象,同时也不承担赋役,作为二职资(一为折冲府旅帅,另一虽有脱文,但亦知必为勋官无疑)虽授田,但都属于不课口。(16)既然十八岁以上中男与不课口同在一统计之内,表明了他们尽管如同丁男那样受田,却又不交租调及承担正役。当然,就上引开元二十五年户令及吐鲁番出土乡帐所记,还有许多问题,只能留待下篇讨论“乡帐”制度时,再一一仔细探讨。

但是,十八岁以上中男亦并非不承担任何封建剥削,至少在徭役上,虽不承担正役,但也要服若干色役。据《通典》卷三五职官门所记:

诸州、县不配防人处,城及仓库门各二人;须守护者,取年十八以上中男及残疾,据见在数,均为番第……每番一旬……满五旬者,残疾免课调,中男免杂徭……总谓之门夫。

由此可见,中男十八岁以上者,不仅不服正役,而且因充门夫“满五旬”,还可免杂徭,而残疾则是免“租调”,由此亦可见中男不交租调。

前面讲到唐制二十一岁成丁(天宝三载后改为二十三岁成丁),许多授受征免提到的年龄界限往往是十八以上,二十以下,因此在“五九”之中首先重“十九”,就和进丁以及是否承担赋役有密切关系了。因为丁男既是均田对象,又是赋役的承担者,故封建国家首先要注意把成丁之中男及时纳入丁男中去,同时也要注意防止“减年入中”,故重“十九”之岁,并由县令亲自“过貌”。

所谓“四十九”,本在丁男之限内,似无甚特殊之处。但据《唐会要》卷八五团貌门引高宗开耀二年(682)十二月七日敕云:

百姓年五十者,皆免课役。

按高宗于开耀二年二月癸未改元永淳,此处云开耀二年十二月七日,必有误。又据高宗弘道元年(683)十二月四日遗诏云:

永徽以来入军,五十者并放出军,天下百姓年五十者,皆免课役(17)。

按前条开耀二年十二月七日,疑即后条之误,若是弘道以前,已有五十即免课役之定制,则次年高宗临终时所作遗诏自无必要再申旧制。又遗诏之类蠲免规定,皆是临时措施,未必即成常制。至中宗神龙元年(705),韦后为收买人心,曾提出百姓二十二岁成丁,五十八岁免役。(18)若是旧制已定五十岁免课役,而韦后所请年龄为五十八岁,且只免役,不及于课。因而较前者而言,不是减轻而是加重。由此亦可见高宗遗诏所云,实是临时措施。韦后改变成丁及免役年限,亦因景云元年被杀,复行旧制。

又据《资治通鉴》卷二一〇记玄宗开元元年(712)正月己亥上皇(睿宗)诰云:

卫士自今二十五入军,五十免。

似是五十岁即可免军役,但《唐六典》、《唐会要》有关部分所记,皆“六十乃免”,又《资治通鉴》卷三一二开元八年(720)条记开元八年敕云:

役莫重于军府,一为卫士,六十乃免。

可见睿宗之诰亦未实行。尽管如此,我们可以见到许多临时性的蠲免,在“年”的规定上往往都是以“五十”为界限,故此必重“四十九”,以防人“增年入五十”。

所谓“五十九”,据前引武德令,六十为老,又据文献及出土文书中的户口帐及户籍,可知老男皆为不课口,不再承担租调及正役,但据敦煌所出天宝某年差科簿的统计,老男仍服差科。据池田温教授统计,从六十到七十,皆服差科。但比较丁男而言,所承担的封建赋役无疑要轻,所以重“五十九”也就是要注意掌握控制“入老”的关键年龄,以防诈伪“增年入老”。前引天宝九载十二月二十九日敕云团貌事,至“五十九”后,即可不再列入“团貌”的对象了。

所谓“七十九”,为入“八十”之关键,所谓“八十九”,为入“九十”之关键,在唐代均属不课口,这一点自不待言。但之所以如此提出,作为“五九”之数,自有其缘故。据唐令所制定的日本《养老令》、《大宝令》中之户令部分,皆有相同之记载:

凡年八十及笃疾,给侍一人;九十,二人;百岁,五人,皆先尽子孙。若无子孙,听取近亲。无近亲,外取白丁。若欲取同家中男者并听。(19)

表明年入八十、九十就可分别享有不同数量的“侍丁”优待。侍丁是取白丁充当,一旦充侍之后,“依令免役,唯输调及租。”(20)在吐鲁番出土的诸乡户口帐中,我们还看到“侍丁”与佐史、里正之类杂任,以及卫士等,同列于“不输”的记载。(21)因此,在给侍的问题上,不仅仅是限于年龄达到多大,能享受给侍几人的待遇,而且直接涉及到国家赋役的征收。故重“七十九”、“八十九”。

至于“三疾”,唐《三疾令》云:

户令:诸一目盲、两耳聋、手无二指、足无大拇指、秃疮无发、久漏、下重、大瘘肿之类,皆为残疾。痴哑、侏儒、腰折、一肢废,如此之类,皆为废疾。癫狂、两肢废、两目盲,如此之类,皆为笃疾。(22)

这里是按照丧失劳动力及生活能力的程度不同来区别“三疾”的。日本仿唐令制定的《养老令》及《大宝令》几乎全文照抄唐令。有关“三疾”的区分,亦是与承担封建赋役剥削的多寡,以及是否享有“给侍”优待有密切关系。根据《唐律疏议》、《唐六典》、《通典》以及唐人贾公彦对《周礼》所作之疏,我们可知残疾免除正役,但服杂徭、差科(如充门夫、烽子之类),并纳租调。废疾及笃疾课役俱免,而且笃疾还可享给侍的优待。

事实上,“年”与“状”不仅与承担封建赋役与否及多寡上有直接关系,而且与法律的执行有密切关系,集中反映在《唐律疏议》中有关量刑轻重,以及各种减免,如“请”、“减”、“赎”的条文,莫不与人之“年”、“状”有密切关系,这就要依据户籍的记载了,据唐律记载:

称人年者以籍为定。

该条疏议则云:

称人年处,即须依籍为定。假使貌高年小,或貌小年高,悉依籍书,不合准貌。籍既三年一造,非造籍之岁,通旧籍计之。(23)

唐人重户籍,必重手实。只有在一个登载完备准确的手实基础上,才能建立一个完备而又准确的户籍,因此封建国家要用种种法律手段强制百姓申报如实,手实中的保证辞云“更无加减,若后虚妄,求依法受罪”,就是最直接的证据。

(原载《魏晋南北朝隋唐史资料》第5期,1983年内部交流)

注释:

①参见池田温《中国古代籍帐研究(概观·录文)》概观第3章《唐代的造籍:手实与计帐》。宋家钰:《唐代手实初探》,载《魏晋隋唐史论集》第1辑,中国社会科学出版社1981年版。《唐代的手实与计帐》,载《历史研究》1981第6期。

②引自杨德炳《关于唐代对患病兵士的处理与程粮等问题的初步探索》,载《敦煌吐鲁番文书初探》,第487页。

③《唐六典》卷三〇《京畿及天下诸县令之职》条。

④《唐会要》卷八五《团貌》,商务印书馆1962年版;《册府元龟》卷四八六《邦计部》,中华书局1982年版。

⑤《唐会要》卷八五《团貌》。

⑥唐长孺:《吐鲁番出土文书》第4册,所载诸乡户口帐皆有残缺,本文此处词句系据诸件残文合拟而成。

⑦唐长孺:《吐鲁番出土文书》第4册,第83页,文物出版社1983年版。原件有勾划符号,因排版有困难,故略去。

⑧参见蒋礼鸿《敦煌变文字义通释》,上海古籍出版社1981年增订本。

⑨《唐六典》卷三《户部》。

⑩《唐律疏议》卷一二《户婚·里正不觉脱漏增减》条疏议曰。

(11)参见唐长孺《吐鲁番出土文书》第4册所载,贞观年间诸手实中保证辞皆不完整,本文所记,系就各手实残片合拟而成。

(12)《唐律疏议》卷一二《户婚·脱户条》,第232页。

(13)同上。

(14)《唐六典》卷三《户部》。

(15)《通典》卷七《食货》。

(16)唐长孺:《唐西州诸乡户口帐试释》,载《敦煌吐鲁番文书初探》。

(17)《唐大诏令集》卷一一《大帝遗诏》。

(18)《通典》卷七《食货门·丁中条》;又《唐会要》卷八五《团貌门》记“五十九免役”。

(19)吉川弘文馆本《令集解》第270页、《令义解》第94页。

(20)《唐律疏议》卷三《名例三·犯死罪非十恶》条疏议。

(21)唐长孺:《唐西州诸乡户口帐试释》,载《敦煌吐鲁番文书初探》。

(22)《白氏六帖》事类集卷九,疾三一引《三疾令》。

(23)《唐律疏议》卷六《名例》。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;