敦煌、吐鲁番两地出土唐代沙、西二州文书的刊布与研究,使我们更进一步明白了唐代均田制推行的种种特性与细节。正由于中外学人的努力,对于均田制的研究取得了丰硕成果。

如所周知,均田制的推行,并不意味着触动了封建大土地所有制。据《旧唐书》于志宁传载称:

与右仆射张行成、中书令高季辅俱蒙赐地,志宁奏曰:臣居关右,代袭箕裘,周魏以来,基址不坠。行成等新营庄宅,尚少田园,于臣有余,乞申私让。①

按于志宁为北周太师燕公于谨之曾孙,父为隋之内史舍人。志宁本人亦曾为隋末冠氏县长,李渊起兵将入关,志宁“率群从于长春宫迎接,高祖以其有名于时,甚加礼遇”。故此,亦足表明,虽各代皆行均田制,但丝毫没有触动封建官僚的私有土地。

作为唐初另一大臣萧瑀来说,由于他附唐较晚,他所历遭遇就有曲折了。本传云:

初,瑀之朝也,关内产业,并先给勋人。至是,特还其田宅。②

按萧瑀原是隋河池郡守,本不预义旗,故其田产被没收。直到萧瑀降唐以后,并因开始受到重用,方始归还其田产。从而表明这种土地田产的剥夺是出于政治的原因。

同样,均田制的实施也不触动那些自耕农或半自耕农所拥有的小块土地。这一点,只是由于吐鲁番出土文书的出现,得到了证实。根据《唐贞观十四年西州高昌县李石住等户手实》所记,见有安苦*(左口右知)延一户手实,内云:

六亩半已受

合受田八十亩 ③

七十三亩半未受

今按唐太宗平高昌事在贞观十四年(640)八月癸巳(28日),九月始作手实,应是将唐制推行于新平之地,且应在设置州县之时。因而这种手实之形制,应是唐政府统一颁行之制。也即除了户主及户内成员名单,并及该户按制应“受田”数,“已受”、“未受”田数,“已受田”之段、亩、方位,所属灌溉渠名,并及“四至”。

就在贞观十四年九月所作手实中,前引安苦*(左口右知)延户内已记“六亩半已受”,又该手实残卷之(四)之2至6行残段显示,一阙名户内,已知有田四段在高昌,有田若干亩在新兴。根据该片第1行所记,“□□十七亩未受”,该户应受数不知,未受数据前可知至少有“十七亩”,则第2行至第6行之段、亩数,应是已受田数。

以上所见似乎表明作手实之时,唐已于高昌故地推行均田制。但一般皆以《文馆词林》所收《贞观年中巡抚高昌诏》中所云“彼州所有官田,应分给旧官人、首望及百姓等”④作为西州推行均田制之根据。有关此道诏书颁行年代,中外学人颇有争议,但虽有多说,却无一说认为是贞观十四年。事实上,唐于是年八月廿八日始平高昌,首先考虑的应是州县设立、人口等的调查登录等项工作,而均田只有在对人口土地调查清楚,各级行政机构乃至乡里组织完备之后,方能进行。

就在初作手实过程中,按照唐统一之例填写的手实中,出现了已受田的记载,前面我们既然已提到当时尚未推行均田制,此手实中的“已受”田从何而来?这个来源只有一个可能,也即本来归属于该户私有,但在作手实时,一概纳入均田制内,作为已受项登录。这在所有后出文书中,也得到了证实。

在《唐开元四年西州柳中县高宁乡籍》中一阙名户内,记已受田29亩半30步永业,根据段亩脚注,属于买田者有:

陶

9壹段贰亩永业

买附

常田

11壹段叁亩永业

买附

常田

14壹段贰亩半永业

买附

常田

21壹段肆亩永业

买附

常田

30壹段捌拾步永业

买附

常田

31壹段贰拾伍步永业

买附

常田

32壹段三十步永业 ⑤

买附

以上共7段买田,除一段为“陶”(或即“葡萄”)外,余皆为常田,总计12亩15步,约占已受永业田之35%。这种以买田充人已受田额的记载,不仅见于西州籍中,同时也见诸于沙州籍中,限于篇幅,不再一一罗列。

我们由此可见,在均田制的实施过程中,并不触动旧有的土地占有关系。即或是拥有小块土地的自耕农、半自耕农的土地,也不曾触动。但在均田制施行的情况下,根据前引手实及户籍,可以看出这些私有土地,均已纳入均田制的轨道,并作为“已受”,记入手实、户籍之中。同时,我们必须明确的是,这种看来似乎矛盾的现象,在现实生活中,绝不会错位。即私有土地(或先前拥有,或后陆续买得)虽已纳入已受永业数内,但遇到种种原因之故,应作“退田”时,却又不会因之而损失“私产”。这一点,也在出土文书中得到了证实。

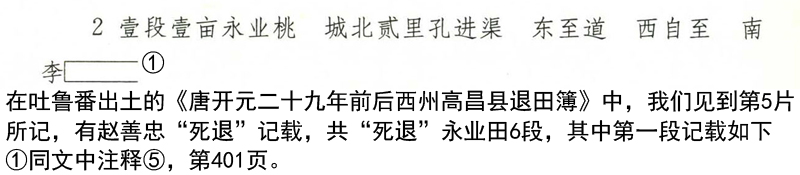

在吐鲁番出土的《唐开元二十九年前后西州高昌县退田簿》中,我们见到第5片所记,有赵善忠“死退”记载,共“死退”永业田6段,其中第一段记载如下:

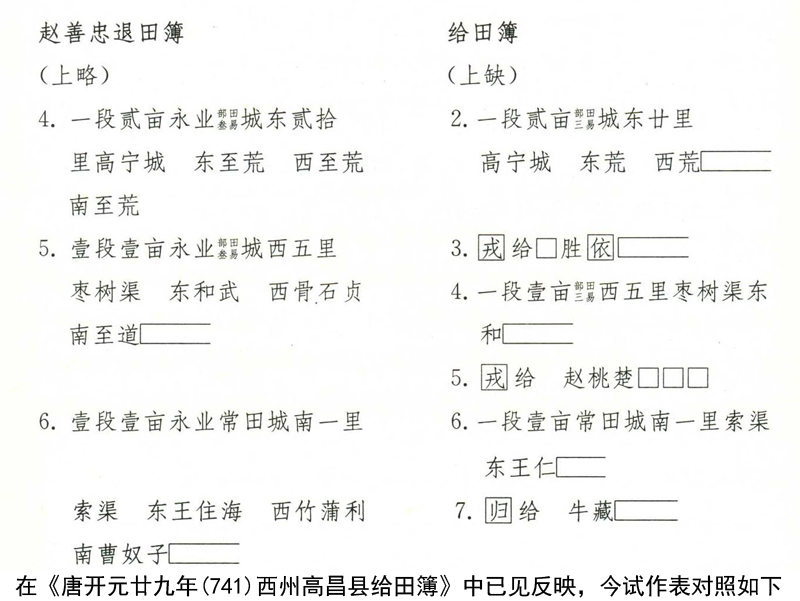

上述一段“四至”中,“西自至”的记载,表明与该段土地西侧相邻的一块土地,应亦属赵善忠所有。在赵善忠整个“死退”永业田中,其余5段中,有3段分别在高昌县之东、西、南,另两段在柳中县境。从而表明赵善忠死后,根据高昌地区人多地狭之特点,“永业田”亦应退出还公,以供再作“均田”分配之用。这在《唐开元廿九年(741)西州高昌县给田簿》中已见反映,今试作表对照如下:

由于“给田簿”残缺较甚,我们并不知道这些重作分配的土地原主是谁,但是如果与记载较为完整的赵善忠死退记载相比较,我们就不难看出上表对照中所见“给田簿”中之2、4、6三段土地,即赵善忠死退中之4、5、6三段土地。

但赵善忠死退记载第2行中所见的“西自至”所指那块土地,并未出现在退田记载之中,从而表明那一块土地不是通过均田的分配,进入赵善忠名下,它只能是赵善忠生前或继承所得,或如前所引是买得而附入户籍之中,因而赵善忠虽身死,“永业”田亦退还公,供再作“均田”分配之用,而其私有,则当即由其后人继承,而不能没收以供再作分配。

我们反复论证的,不仅仅只是说明在均田制下,并未触动私有土地制度,甚至连均田民中的一般下层人户的私有小块土地,亦未触动,同时也为了说明在均田制下,手实、户籍中有关已受土地的登录,既包括了通过均田令授予的土地,同时也登录了个人私有土地。从而表明在形式上,把私有的小块土地亦纳入均田轨道之中,但又并不侵犯这种私有土地主人的利益。最后,我们认为在唐代,户籍中所记录的已受土地数字,应是该户所有土地数字,并不存在户籍中的已受土地数字是通过均田令所“授予”,而个人私有土地则另行登录的现象。

由于我们所能依据的户籍,仅仅是以一般均田民为对象的登录结果,我们所看到的沙西二州籍中,最高也不过是武官中的折冲府之中下级军官,其余为勋官之类,我们不仅未见过一位文职中的流内、流外官员,甚或一名里正之类乡吏亦未曾见到,因此它并不能反映出官员在均田制下,其私有土地是否亦纳入均田轨道之中。

我们只能说,在以一般均田民为对象的户籍中,那些只有小块私有土地的均田民,他们在登录所有土地时,私有的、以及通过均田制所获得的土地,一并纳入“已受田”之中。除此之外,别无其他分别登录个人私有土地与均田制施行过程中授予的土地的现象。

但是,根据沙、西二州户籍、手实的有关记载,我们往往看到“四至”记载中有“自田”或“自至”(前者是沙州籍,后者是西州籍中的专门术语),也即指四至中之一至为相邻的该户所有土地,而通过作图,却又找不到相邻的该户土地。这种现象的出现我们认为是由于胥吏在登录过程中出现失误,而又疏于复核,而产生的。笔者在《唐“籍坊”考》一文中,列举了籍坊核查某户“四至”记载与实际中的误差,⑥从而表明籍坊工作除了保管户籍外,还有随时核查的职责。同时,笔者在《唐代“点籍样”制度初探》一文之附录中,曾对《唐神龙三年高昌县崇化乡点籍样》作过校勘,指出多处错误,⑦从而表明胥吏失职问题的严重。

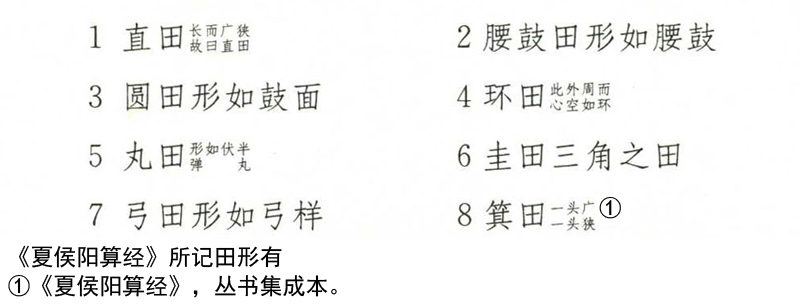

但是,我们还必须考虑到,由于地貌状况及多次割裂分配土地,形状未必是规范的。《夏侯阳算经》所记田形有:

以上为8种不同形状之田。据唐李淳风注释之《五曹算经》所列举,则有18种之多。这些都是算经书中所列诸种田土面积求法公式中所见之不同类型的田地。而我们在据户籍、手实记载作田图时,往往只想到正方、长方之形,如此情况,要想作出比较正确的、能反映实际的某户土地图时,就有困难了。

同时,我们所见沙西二州户籍、手实中有关土地“四至”记载中,无论哪一“至”,与之相邻的,皆为一户之地。事实上,由于均田的分配,经过多次“还授”,又由于授田的不足,授予的地块(根据西州文书,明显可见,府兵之卫士及丁男所授田数要比中、老多)因而割裂较厉害。因此户与户之间的土地,每一“至”所毗邻相接的决非只有一户。但唐代的“四至”所见皆只书写一户,故而难于反映现实,也就难于据记载作出比较能反映现实关系的田地图。

但是,根据敦煌千佛洞所出五代的有关土地“四至”记载的文书,我们却见到了“一至”相邻两户的记载。今举例如下:

在《唐大顺二年(890)正月沙州翟明明等户状》中,翟明明所请南沙阳开南支渠地壹段陆亩,“四至”记载为:东至子渠,西至*麹子并荒沙,南至*麹子并翟定君,北至道。又杜常住户内,地壹畦共四亩,其“四至”记载:东至道,西至康苟员及田曹九,南至田曹九,北至朱骨*(上山下仑)。⑧

在《后周广顺二年正月一日百姓索庆奴户状》、《宋雍熙二年正月一日百姓邓永兴户状二件》、《宋端拱三年沙州邓守仁等户状》、《宋至道元年正月沙州曹妙令等户状》、《翟员子户等请田簿》等件文书中,也可见到类似的情况。⑨

诚然,我们见到的唐末至宋之有关记载,总的讲,每块土地面积,均大大超过此前之沙、西二州籍中的记载,特别是大大超过西州籍,田土面积既然大,与之相邻的他户土地也势必可能为多。但沙州籍与手实中,亦非无一段土地面积为10亩、20亩以上者。在《唐大历四年沙州敦煌县悬泉乡宜禾里手实》中,第41行索思礼户内,有一段土地面积达1顷19亩之多,但其所书“四至”,每“一至”皆只有一户地相邻。⑩事实上,整个大历四年手实中,某户一段土地面积在10亩以上者,亦有多户,但无论每段土地面积多大,所见记载,每“一至”相邻皆只一户。从而反映了在唐代正由于“四至”记载过简,因而要想根据记载来作出田图之复原,亦是有困难的。

综上所考,在众所周知的“均田制”并不触动旧有的私有土地所有制前提下,我们所要说明的是,作为尚有一小块私有土地的均田民来说,在推行均田制过程中,他们的私有小块土地,亦纳入均田轨道之中,作为“已受”数记入手实和户籍之中,似乎已成为国家授予之地,而国家不承认私有土地的存在。因此,在唐西州蒲昌县户等簿中,在计算各户财产中,除见有“菜园”、“坞舍”外,不见一寸土地的记载就可能与之有关了。

同时,既然私有土地(包括继承或是后来买得)业已与全部授田作为“已受”,记入手实或户籍之中,那么在一户内出现所有地段土地记载完整的情况下,据记载作图,在有某一至记载相邻一块为“自田”(或作“自至”)却又往往不能找到相邻的“自田”时,其原因就有可能是:一、记载错误;二、记载原无误,但与之相邻之一侧,未必只是一户,甚或有两户,但原则照例只记一户,因而难于找到;三、那就因为土地田亩每段未必形制规整如一,因有多种形状,故亦难于作图表示。但无论如何在唐代不存在户籍中所记之田亩皆“均田制”授予、而私有土地则另有记载登录的现象。

(原载《魏晋南北朝隋唐史资料》第14辑,武汉大学出版社1996年版)

注释:

①《旧唐书》卷七八《于志宁传》,第2699页,中华书局1975年版。

②《旧唐书》卷六三《萧瑀传》,第2401页,中华书局1975年版。

③参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第2册,文物出版社1994年版。

④《文馆词林》卷六六四。参见岑仲勉《西突厥史料补阙及考证》之《西突厥史编年补阙》一文,中华书局1958年版。

⑤《中国古代籍帐研究(概观·录文)》,第245—247页。

⑥朱雷:《唐“籍坊”考》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)1983年3期。

⑦参见朱雷《唐代“点籍样”制度初探》,载《敦煌吐鲁番文书初探》二编,武汉大学出版社1990年版。

⑧唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第2辑。

⑨同上。

⑩唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;