魏晋南北朝在中国古代史的分期中,无论是作为由奴隶制向封建制过渡,亦或作为在中国封建社会内的一个发展阶段而言,都是一个颇具特色的历史时期。反映在阶级关系上,或者说就直接生产者而言,其名色分类之复杂与众多,都是超过西汉和唐宋的。就中又以“部曲”一种,以其名称的出现,到内涵的变化,更具特色。

如所周知,“部”与“曲”本汉代军队之编制,同时也就成为军队的代称。而在魏晋南北朝时期,往往又成为私家军队的代称。就在同一时期,它又成为当时社会法律地位高于奴婢、却又低于编户齐民的一种“贱口”。有关“部曲”的研究,从寄簃先生的《部曲考》到今人的专题研究,成果甚多。目前可说除了在唐代“部曲”是否在现实生活中存在以及“部曲”是否在生产过程中使用尚有争议外,应该说存在的争议不多了。

作为“部曲”,存在于相当长的历史时期中,在南、北之政权所颁布的法律中,亦自必有律文可见。然由于唐以前诸朝律书之散佚,故不得知其法律地位。所以寄簃先生亦只得仅就北周武帝建德六年(577)十一月诏为据,断言:

改奴婢为部曲,乃奴婢与部曲同在私家分别等级之明证,而客女亦同见于诏中,似奴婢、部曲、客女三者之纂入律内实始于此。①

然考该诏书所云:

自永熙三年(534)七月已来,去年十月已前,东土之民,被抄略在化内为奴婢者;及平江陵之后,良人没为奴婢者,并宜放免。所在附籍,一同民伍。若旧主人犹须共居,听留为部曲及客女。②

这里所云永熙三年七月,应指高欢之入洛废元修。“去年十月已前”,即指周建德五年(576)十月,周伐北齐事前。而“平江陵”,指宇文泰于西魏恭帝元年(554)十一月灭梁元帝之役。后一役,“虏其百官及士民以归,没为奴婢者十余万”。③这些“没为奴婢者”,不少应是作为战利品赏赐给文武百官。于谨就因平江陵功,得奴婢1000口。④

是故,建德六年诏中,并非指北周境内所有奴婢皆“放贱从良”,而是针对特定时期及特定情况下产生的奴婢,如与东魏北齐交战过程中,以及平江陵之役所掳掠的敌国之民(没为奴婢者),采取“放免”措施,并“所在编附,一同民伍”。只是对旧主“犹须共居”者,“听留为部曲及客女”。这里没有讲到何种前提下,允许哪些“旧主人”可以以“犹须共居”的名义依然占有旧时奴婢。但于谨之类立有战功而得奴婢赏赐的文武官员,可能更有条件享有这种优待。因而在既照顾某些特定的“旧主”,又要体现对这批奴婢的优待,故改作“部曲”及“客女”。作为奴婢虽不能变为编户齐民,但能成为“部曲”及“客女”,未尝不是一种地位的一定改善。在唐代,奴婢一免为部曲,再免为良人,应是与之有关。但如果仅据此而得出结论,即断言“似奴婢、部曲、客女三者之纂入律内实始于此”,则未免似有武断之嫌。

今所保存的《唐律疏议》中,不少律文是关于部曲及客女的规定。众所周知,北周、隋、唐之律文有承袭关系,因而唐律中有关部曲、客女的规定,也正反映了周、隋时期部曲、客女的法律地位。同时也反映了在社会现实生活中,部曲及客女这个特殊的阶层,是有相当数量的,它既不同于奴婢,又不同于编户齐民,特别是他同“主人”的关系,有必要在法律条文中,规范其种种行为。

但是,也正如许多学者指出,除了在《唐律疏议》中明确提到部曲、客女这个阶层的存在外,只有《文苑英华》所收判文及某些诏书中提及部曲,而在大量唐代文献中,并未见到有关部曲的记载。敦煌文书的问世,无疑为唐史研究提供了大量不见于现存唐代文献的唐史资料,但内中也不曾见到《唐律》中的那种部曲、客女。直到70年代,吐鲁番出土的唐代西州官府文书中,始见到部曲与客女的存在。但又提出一个新问题,那就是西州部曲及客女的出现,是在唐平高昌以后随其主人来自中原地区,还是在唐平高昌以前当地即已存在这种名目不同,而实际地位等同于部曲的“贱口”。

在《吐鲁番出土文书》中,我们可以看到,自十六国时期到麹氏高昌,最后到唐代,无疑都存在着奴婢。世俗及寺院中,都拥有或多或少的奴婢。但是在麹氏高昌时期,还存在着一种特殊身份的“作人”。笔者曾撰文指出,此种“作人”是可以买卖、继承的,只有名而无姓,并见明确记载是使用于农业生产中。但这些“作人”中,有的尚能拥有一小块土地,并由此而决定他们如同地主、寺院、自耕农那样,要向麹氏王朝交纳“租”银。作为主人,也可采取“出租”的形式,立有“租契”,将他们“出租”于他人,收取租金。也有“作人”以立契方式交纳一定货币,从主人那里取得一定时间的“自由”。最后,还将“作人”与南朝宋、齐时期的“十夫客”作了比较,指出二者之间的某些相似处。⑤

根据麹氏高昌时期文书,我们见到“作人”出现的集中与频率远高于奴婢。当然,我们绝不能因此而认为麹氏高昌时期的“作人”多于奴婢。但文书中所反映出的有关“作人”的经济活动,确远较奴婢为多。其原因就在于尽管奴婢数量多,但他只是“会说话的工具”,而“作人”毕竟地位高于奴婢。这种“作人”的产生,虽仅见于吐鲁番盆地的高昌国,但却与江南及中原地区直接生产者身份的变化,有着某些共同性。

如所周知,吐鲁番盆地本古车师前部地,自西汉宣帝置戊己校尉,建高昌诸壁垒,开屯田,汉族始迁入定居。东晋十六国时期,大量汉人迁入高昌。从现出土的麹氏高昌时期的墓志中,可以见到不少原是敦煌、金城、扶风籍的人氏。而在唐代出土墓志中,更有不少明确提到是在“五凉”时期迁入高昌的。大约在北魏灭北凉沮渠牧犍时,沮渠安周率其残部万余家退据高昌郡后,河西地区人口的迁徙不再如以前那样通畅。而公元460年,柔然灭北凉之后,进入高昌王国时期,在这一百多年中,他虽与中原及江南王朝保持着政治、经济、文化上的联系,但又由于高昌国的地理位置的特点,故先后臣服于柔然、铁勒及突厥。作为高昌地区经济发展的轨迹而言,从北凉时期的“计赀”制度,到麹氏高昌的按土地面积等级征收银钱,不同于北朝按丁征收的方式,却同于东晋南朝的趋势。

关于直接生产者的阶层中的变化与发展方面,虽然就目前掌握的资料而言,在东晋南朝范围内,不同封建隶属关系、名目众多的生产者并未在高昌地区出现,但由于高昌地区居民与河西地区的关系,以及同样处于战乱、流徙时期这个背景,所以在高昌地区出现了不同于传统奴婢的新的封建隶属者,这就是麹氏高昌时期的“作人”。笔者将他与南朝宋、齐时代的“十夫客”作过某些比较,并认为二者有着某些相似之处,说明在一定程度上,可以看出高昌地区与南朝发展趋势的一致。

笔者又曾指出,在贞观十四年唐平高昌之后,大量唐代文书中,不再见到这类“作人”的记载。我们所见到的唐代“作人”,也即麹氏高昌时期即已存在的雇佣者或是官府征发的服役者。在唐平高昌后,并不见有诏书放免奴婢与“作人”为良的任何记载。当然,唐太宗在贞观十三年十二月伐高昌诏说道:

自隋季道消,天下沦丧,衣冠之族、疆场之人,或寄命诸戎,或见拘寇手,及中州既定,皇风远肃,人怀首丘,途经彼境,皆被囚系,加之重役,忍苦遐外,控告无所。⑥

上述之类“皆被囚系、加之重役”的人员,在平高昌后,自会被唐朝政府所解救放出。而“作人”既不属于此类,当不会与之同时放免。相反,唐代的文书中,却又出现了文献中罕见的“部曲”、“客女”的记载。这里不仅有作为户籍、乡帐、名籍的记载,同时有以部曲入军的记载。那么西州部曲是来自中原地区,还是如同作者所推断,系本地旧有,由于麹氏高昌时期的“作人”,因其身份类同于部曲,从而按唐律而作名称的改变。这将是我们下面要讨论的重点了。

在吐鲁番出土唐代西州文书中,目前始见到“部曲”及“客女”记载的是在阿斯塔那42号墓出土《唐永徽元年后某乡户口帐》之中,内中统计“贱口”数记云:

6 口三百卅七贱

7 口二老部曲

8 口一丁部曲

9 口一百五十二奴

10 口廿五老奴

14 口一百八十二*(外□里婢)

15 口一客女

16 口卅三老婢

(后略)⑦

我们知道“乡帐”是为每岁作“计帐”的最基础的统计工作。内中一项,即是要统计出不课口的种类与数量。永徽元年上距贞观十四年(640),不过10年,而在永徽元年乡帐中即已出现“部曲”与“客女”是值得我们重视的。

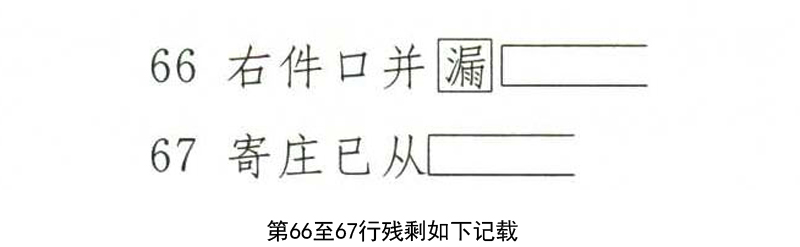

又在阿斯塔那35号墓所出《武周先漏新附部曲客女奴婢名籍》中,所见“部曲”、“客女”以及奴与婢名籍,皆为制定手实、户籍过程中,由于某种缘故,“漏”而未作登录。后经查出,而补作登录。本件今剩二残片,虽从形制与书法可知为一件之二残片,但已不可知二者之先后关系。今所见第一残片中之第31至33行,记三部曲姓名年龄,其后为奴之名年。自第51行至54行,记四客女姓名年龄,其后记婢之名年。而在其后之第66至67行残剩如下记载:

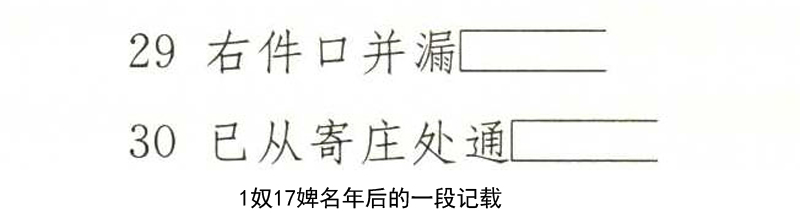

又参见此前只记1奴17婢名年后的一段记载:

我们姑且把这些部曲、客女均作为“寄庄户”所有,也即中原人士至西州任官后,置有“寄庄”,也将由中原地区带来的部曲及客女置于“寄庄”之中。

但在该件第(二)残片中,由于残缺,仅见有客女一人,余皆为婢。据“乡帐”之式样,以及片(一)所见,客女前还应有部曲及奴之记载。特别是在客女及婢的记载后,尚有两行记载完整的说明:

18右件部曲、客女、奴婢等,先漏不附籍帐,今并见

19右,请从手实为定,件录年名如前。

可见,这些是在制定手实前,例作检括此前由于某种缘故而“漏”的贱口统计,并在新作手实中,从实登录。⑧但第(二)残片不同于第(一)残片之处就在于前者所记是指高昌土著人所有部曲及客女。

我们知道,手实是为一年一作的“乡帐”及三年一作的户籍的基础统计,而根据唐代沙、西二州户籍所见,其中登录对象,除了开元及天宝以后,尚见有武职的中、下级军官外,余皆是均田民,不仅不见有文职的流内、流外官吏,甚或连乡长、里正皆未见过。当然,“寄庄户”之类,则更不会与一般均田民合于同一户籍。故此,西州均田民亦即当地土著之民。作为均田民,内部也存在贫富差别,见于户籍中,也有拥有奴婢者。因此,拥有部曲、客女者,也不足为怪。但他们的部曲、客女自然不会是从中原地区带来。作为制度是唐王朝统一颁布的法律条文。但作为贱口实体的部曲、客女,则是由于在麹氏高昌时期,就已存在这种特殊身份的“作人”。

寄簃先生在《部曲考》中,曾就北周武帝建德六年十一月诏的考证中,提出:

至于衣食客、佃客、浮家、吏兵等项,间亦以相依日久,并于部曲。事或有之,书缺有间,更无可考矣。

这个结论,虽未指出明证,且所列举之名色亦有不清,但不为无见。如果我们认识到麹氏高昌时期这种特殊身份的“作人”的存在,而到了唐代,自然要按照唐代的法律条文,以类相从,也就按照性质最为接近,由“作人”改称“部曲”及“客女”了。故此也未尝不可作为寄簃先生的推论的补证。

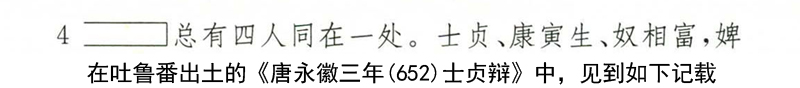

在麹氏高昌时期,“作人”是从事农业生产劳动的,或者“作人”由其主人出租给需要农业劳动者的人,在其土地上劳动耕作。而在唐代,我们没有看到这样的记载。但在吐鲁番出土的《唐永徽三年(652)士贞辩》中,见到如下记载:

3(上略)士贞当向田内去,部是黄昏时

5甘香等同在一处种粟,一更向了,移向别种粟。⑨

这里表明拥有一婢一奴的主人,皆同时在田中耕作,那么那些拥有部曲及客女,如同士贞一样比较富裕的主人,在其面临繁重的耕作时,不会仅将部曲及客女留在家中从事较为轻松的家内劳动。《吐鲁番出土文书》第九册所收《唐开元二十一年(733)西州蒲昌县定户等案卷》记录了下上户韩君行的情况,韩君行年七十二,家中又无其他丁、中男口,唯有一丁部曲知富。而其除有菜园坞舍外,尚有车牛两乘,青小麦捌硕、*(外广里禾)粟肆拾硕。很难设想这里的部曲不从事农业等生产活动。或者说,“部曲田客制”可能在唐代不曾存在,但部曲及客女用于农业劳动的现象,不是不存在的。事实上这决不取决于部曲及客女本身,而取决于主人本身的需要。

就在吐鲁番出土的一份唐代残文书中,见到如下记载:

由于残缺,不知该折冲府名,更不知其属于何卫,其“地团”亦难于考定,但总之不是在西州地区则是无疑的。该折冲府果毅高运达之部曲范小奴显然是在为主人执行某项任务,虽目的不明,但他却押领着“作人四”(注意,这里的“作人”是指早在麹氏高昌时就已存在,而且在唐代相当普遍的雇佣劳动者)、婢一人以及驼、驴、马之类牲口。在这里部曲范小奴显然比雇佣作人的地位高。这当然不是指法律地位而言,而是由于主人的需要,主人更相信相随较临时雇佣者为久、更可信赖的“贱口”。而办事官吏由于对主人地位的肯定,因而在登录备案过程中,记载了高果毅家部曲之名,而不理会法律地位高于部曲的雇工。

由此可见,唐律中对部曲及客女有关法律条文的继承,首先是由于社会现实的需要,那就是唐代本来就存在着部曲及客女。此外,尚有存在于社会上,地位接近于部曲、客女的种种“贱口”。他们或因地位之接近,从而直接改称部曲、客女,如平麹氏高昌之后对待旧时的“作人”。但更多的是不会改变名称的官私“贱口”,那么其法律地位,以及需要依法律处置时,其法律依据何在?

众所周知,在《礼记》王制、《秦简》法律答问、《汉书》刑法志及唐、宋、明、清律中,皆有比附的规定,也即比照旧案例判案。同时,也是对没有法律条文可依循者以类相从,按照相类似的身份法律条文判决。在《唐律疏议》中:

诸部曲殴伤良人者,加凡人一等。奴婢,又加一等。⑩

该条部曲下脚注:

官户与部曲同。

按“官户”者:

亦谓前代以来,配隶相生,或有今朝配没,州县无贯,唯属本司。(11)

官户隶属司农,州、县元无户贯。部曲,谓私家所有……客女……部曲之女亦是。犯罪皆与官户、部曲同。(12)

由此可见,官户与部曲及客女来源及归属虽有不同,但法律地位却相同。因此,唐律中虽无官户之律文规定,但在执行法律判决时,亦得按照有关部曲的有关规定执行。

又见唐律中尚有关于“随身”之名,律文问答云:

问曰:妄认良人为随身,妄认随身为部曲,合得何罪?

答曰:依别格:随身与他人相犯,并同部曲法。即是妄认良人为部曲之法。其妄认随身为部曲者,随身之与部曲,色目略同,亦同妄认部曲之罪。(13)

有关依律断刑,见于议曰之中。这里可以看出“随身之与部曲,色目略同”,也即在法律身份上“略同”。唐之“随身”,限于作者水平,不知其究竟。但顾名思义,应是依附于主人、“元无户贯”的、受主人驱使之类者,因而在法律身份上,与部曲“略同”。

此外,在吐鲁番出土的《武周先漏新附部曲客女奴婢名籍》中,该奴名年之前有残剩记载:

此“乐事”后记载已缺,此前亦缺,未知“乐事”是否仅有一名。“乐事”记载在奴与婢之前,表明他的身份不仅不同于奴及婢,而且应是高于奴及婢,犹如此件中,部曲在奴之前,客女在婢之前,但乐事既然与部曲、客女、奴、婢同在一处,表明它依然属于贱口。

“乐事”一名,见于《旧唐书》侯思止传云:

雍州醴泉人也,贫穷不能理生业,乃乐事渤海高元礼家。(14)

但《新唐书》侯思止传却云:

贫懒不治业,为渤海高元礼奴……思止本人奴,言语俚下。(15)

这里称思止为高元礼“奴”。但就《太平广记》、《类说》、《大唐新语》、《朝野佥载》等所记侯思止之史料,或称奴,但均为卑视、贬义之称。《资治通鉴》云:

醴泉人侯思止,始以卖饼为业,后事游击将军高元礼为仆。(16)

表明侯实因贫穷,投靠在高元礼下为仆,但因非是买卖所致,是自己投靠,故称“乐事”。这种情况,在整个古代中国,应是不少见的。

前引“乐事”一事,是与“寄庄”中漏附奴婢、部曲名在一纸上,从而表明此“乐事”亦是“寄庄户”由中原地区带来。

由于“乐事”在登录漏附名籍上位于奴婢之上,我们虽不知前是否有部曲,但由于皆是“贱口”,故又不同于编户齐民。因而同《唐律》中的“随身”比较,他们都没有户贯,也即依附于主人,故其法律地位应是相当的。

由此可见,从魏晋以来,除奴婢以外的各种名色的封建依附者,到唐代应说是走向统一化(如麹氏高昌时的“作人”改作“部曲”),或是处于逐渐消亡中(如部曲、客女)。对前代法律条文的继承,决不是仅仅徒具律文,而是当时现实生活中的需要,不仅这种名目的依附者,现实还存在(尽管已较前代减少,直至消亡),而且还有不少依附者尽管名目不同,但实际身份又相接近,犹须比附处理。

事实上,我们看到《宋刑统》中,还有不少部曲、客女的律文,但谁也不会说宋代尚有“部曲与客女生产制”。那么这种照抄唐律条文,显然不只是形式上的继承,而是用以对待那些“随主属贯”、“别无户籍”的封建依附者。到了明代,《明律》中虽无部曲之名,但唐、宋法律中有关部曲的某些律文,却又出现在《明律》之中。而《明律》明确记载,这些条文是用于“雇工人”的。这一点,沈寄簃先生与同时代人薛云阶先生的论著中已有论证。(17)而当代学者李文治、魏金玉、经君健三位先生的《明清时代的农业资本主义萌芽问题》及黄冕堂先生的《清史治要》等学术专著,均从法律角度探讨论证了“雇工人”的法律地位,进一步充实了沈、薛的有关论证。从而表明在古代,针对特定时期的某一特定被奴役的阶层所制定的法律条文,尽管其针对的对象已逐渐消失,但后世依然存在,目的是用来针对现实中的某些依附者。

附记:笔者这篇短文草撰于此次会前数月。会议期间,得张泽咸同志赠予新作《唐代阶级结构研究》一书。是书发掘出不少前人所未发现之资料,论证精当。尤于宋、辽、金三代之部曲存在与特点,皆前人所未云。设若事前能拜读是书,或能求教于泽咸同志,则此文似不必再作。然愚者千虑,或有一得。是故,犹存敝帚自珍之心,供献大家,以博一笑。

(原载武汉大学中国3至9世纪研究所编《中国前近代史理论国际学术研讨会论文集》,湖北人民出版社1997年版)

注释:

①沈家本著,邓经元、骈宇骞点校:《历代刑法考》,第421页,中华书局1985年版。

②《周书》卷六《武帝纪》(下),第104页,中华书局1971年版。

③《周书》卷二《文帝纪》(下),《梁书》卷五作“乃选百姓男女数万口,分为奴婢”。《资治通鉴》卷一六五亦作“数万口为奴婢”。该条《考异》引《典略》作“五十万”。

④《周书》卷一五《于谨传》。

⑤参见朱雷《论麹氏高昌时期的“作人”》,载《敦煌吐鲁番文书初探》,武汉大学出版社1983年版。

⑥参见《册府元龟》卷九八五,中华书局1982年版。

⑦参见《吐鲁番出土文书》第6册,第228—229页,文物出版社1985年版。

⑧朱雷:《唐代手实制度杂识》,载《魏晋南北朝隋唐史资料》1983年第5期。

⑨《吐鲁番出土文书》第7册,第25页,文物出版社1985年版。

⑩刘俊文点校:《唐律疏议》卷二二《斗讼律》,第404页,中华书局1983年版。

(11)同上,卷三《名例律》,第57页。

(12)同上,卷六《名例律》议曰,第131页。

(13)刘俊文点校:《唐律疏议》卷二五《诈伪律》,第467页,中华书局1983年版。

(14)《旧唐书》卷一八六上《酷吏传·侯思止传》,第4844页,中华书局1975年版。

(15)《新唐书》卷二〇九《侯思止传》,第5909页,中华书局1975年版。

(16)《资治通鉴》卷二〇四天授元年条,中华书局1958年版。

(17)《唐明律合编》,万有文库本,商务印书馆1937年版。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;