蒙古族在古代多数是草原游牧民,一部分是森林狩猎民。前者又叫“有毡帐的百姓”,后者又叫“林木中的百姓”。他们原来并无文字。据南宋人赵珙所撰《蒙鞑备录》和南宋人彭大雅、徐霆合著《黑鞑事略》的记载,蒙古族在使用文字之前,“凡发命令、遣使往来,止是刻指以记之”,“行于鞑人(即蒙古族)本国者,则只用小木,长三四寸,刻之四角。小木即古木契也”。

公元1204年,成吉思汗征服乃蛮部以后,开始使用回鹘字母拼写蒙古语。后人把这种文字称作回鹘式蒙古文。关于蒙古族最初使用文字的情况,在《元史》塔塔统阿传中有正式的记载:“塔塔统阿,畏兀(即回鹘,今作维吾尔)人也。性聪慧,善言论,深通本国文字。乃蛮大扬可汗尊之为傅,掌其金印及钱谷。太祖(指成吉思汗)西征,乃蛮国亡,塔塔统阿怀印逃去,俄就擒。帝(即成吉思汗)诘之曰:大扬人民疆土悉归于我矣,汝负印何之?对曰:臣职也,将以死守。欲求故主授之耳,安敢有他!帝曰:忠孝人也!问是印何用。对曰:出纳钱谷,委任人才,一切事皆用之,以为信验耳。帝善之,命居左右。是后凡有制旨,始用印章,仍命掌之。帝曰:汝深知本国文字乎?塔塔统阿悉以所蕴对,称旨,遂命教太子诸王以畏兀字(即回鹘字母)书国言(指蒙古语)”。

元朝晚期,色目人盛熙明于至正四年(1344年)以所著《法书考)》8卷进呈顺帝。书中写道:“惟我皇元,兆基朔方,俗尚简古,刻木为信,犹结绳也。既而颇用北庭字(即回鹘字母),书之羊革,犹竹简也”。盛熙明的提法同上述史料是吻合的。

欧洲人关于蒙古族最初使用文字的情况也有描述。例如普兰·迦儿宾(Jean de plan Carpin)写的《蒙古人的历史》(又名《普兰·迦儿宾行记》),曾经作过如下的报道:成吉思汗“出征回鹘地面……他征服了他们,鞑靼人(即蒙古族)采用了他们的文字,因为在此以前鞑靼人们还没有任何文字;现在这种文字被称为蒙古文”。普兰·迦儿宾是意大利教士,曾经持罗马教皇英诺森四世的书信赴蒙古传教,于公元1246年在汪吉宿灭秃里晋见蒙古贵由汗(即元定宗)。后来,法国教士威廉·鲁不鲁克(William Rubruquis)奉罗马教皇英诺森四世和法兰西国王路易九世之命,于公元1253年赴蒙古传教。据威廉·鲁不鲁克所见,“鞑靼人用回鹘人字母,从顶往下写,读亦如此,一行一行从左到右……蒙哥汗(即元宪宗)寄来的信,系蒙古语而用回鹘文字写的”。普兰·迦儿宾和威廉·鲁不鲁克所述的情况同中国史籍的记载是一致的。中外史料互相印证,表明蒙古族在公元1204年以后开始使用文字,这种文字就是回鹘式蒙古文。

蒙古语同回鹘语关系比较密切。它们不但在类型上同属粘着语,而且彼此有大量的共同成分,尤其在语音系统上也很接近。所以,适用于回鹘语的字母,蒙古族使用起来也是方便的。在蒙古族采用回鹘字之前,回鹘族使用这种字母已有数百年的历史。在长期使用过程中,回鹘字母的用法逐渐稳定下来,形成一套规则。例如,每个字母各表什么语音,字母在词的不同位置上笔画结构有哪些相应的变通,哪些字母在哪些情况下需要连写或分写,以及字序、行序等等,都有一定的习惯可以遵循,不必重新摸索。蒙古族吸收了这些现成的经验,收到事半功倍的效果。

回鹘式蒙古文本身的发展,大体上可以划分为两个阶段。前一个阶段,回鹘式蒙古文字母的笔画结构、基本拼写规则、书写体势都同回鹘文相似。后一个阶段,回鹘式蒙古文发展为两个支派,一支是通常所说的蒙古文,一支是托忒文。这两种文字在字母的笔画结构上、拼写规则上都同回鹘式蒙古文有所区别,文字的外貌发生了明显的变化。蒙古文通行区域很广,为我国蒙古族中的大多数人所使用。托忒文只在新疆蒙古族中使用。如果把回鹘式蒙古文称为古代蒙古文的话,那么,蒙古文和托忒文就是近代蒙古文了。古代蒙古文与近代蒙古文的分期,其界限大致在明末清初。一般以17世纪初林丹汗时期蒙古族学者集体翻译的《大藏经》甘珠部作为近代蒙古文形成的标志。其实,从古代的回鹘式蒙古文发展到近代的蒙古文,是采取“旧质要素逐渐消亡,新质要素逐渐积累”的方式实现的,从前一个阶段到后一个阶段,中间有一个较长的过渡时期,很难在二者之间划一条明确的界限。拿《大藏经》甘珠部的译成作为近代蒙古文形成的标志,不过是举例性的说法罢了,不可过于执著。《大藏经》甘珠部的蒙古文译本一说完成于公元1607年,一说完成于公元1629年。托忒文的创制是卫拉特僧人札雅颁悌怛那木海札木茨于公元1648年完成的。

回鹘式蒙古文是一种拼音文字,字母有表示元音的,也有表示辅音的。书写时,元音字母一般都和辅音字母结合得很紧,笔画连在一起,一气呵成。最小的书写单位是词,也就是说,一串连写的字母通常就是一个词。回鹘式蒙古文的书写方式是从上向下竖写,行序从左到右。

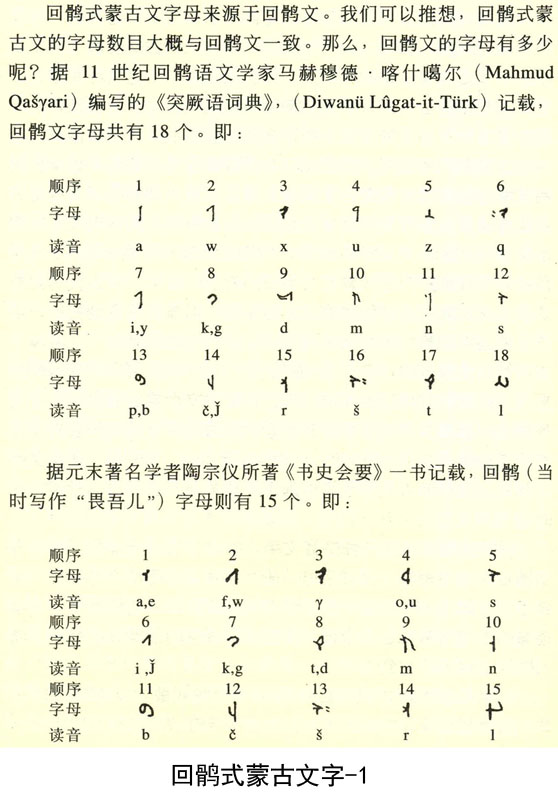

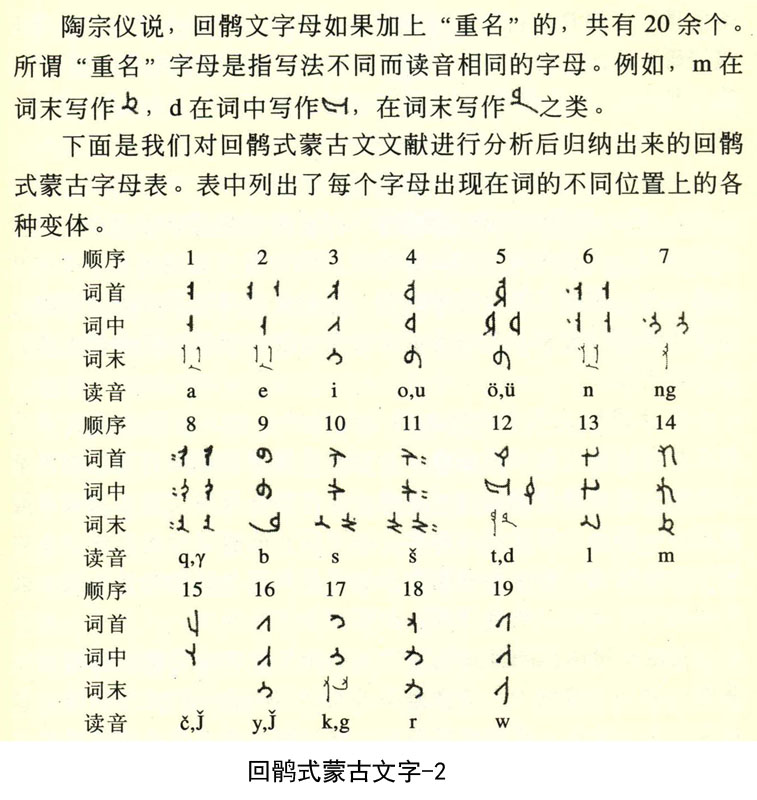

迄今尚未发现古代文献中有关于回鹘式蒙古文字母表的记载。在近代论及回鹘式蒙古文的著述中所开列的回鹘式蒙古文字母表,都是根据对回鹘式蒙古文文献的分析拟订出来的。由于各家看法不尽相同,所以,字母表的内容也颇有出入。

用回鹘式蒙古文写成的文献,以原件形态保存下来的不多,大大小小不过几十种。其中包括写本、刻本、碑铭、印文、符牌等等。据《元史》、《元史艺文志》等书的著录,元代曾经用蒙古文撰写过不少著作,曾经用蒙古文翻译过大量的典籍和佛经。但是,目前已经发现的元代木版图书仅有汉蒙合璧《孝经》和《入菩提行论疏》残卷而已。可以推想,回鹘式蒙古文文献散失是相当严重的。

现存的回鹘式蒙古文碑刻有《也松格碑铭》、《十方大紫微宫圣旨碑》、《释迦院碑记》、《张氏先茔碑》,《竹温台碑》、《云南王藏经碑》、《兴元阁碑记》、《甘州海牙碑》、《西宁王忻都公神道碑》等。其中,《也松格碑铭》(又称《成吉思汗石》)年代最为久远,据考证当为公元1225年左右的遗物。

上述碑刻,纯粹用蒙古文撰写的只有两件,一件是《也松格碑铭》,另一件是《云南王藏经碑》。《十方大紫微宫圣旨碑》、《释迦院碑记》、《甘州海牙碑》都是汉蒙两种文字合刻一石,以汉文铭文为主,蒙古文铭文比较简略。其余几件碑铭是汉蒙对照的,铭文先用汉文拟就,然后译成蒙古文。这些汉蒙对照碑铭大都属于元代晚期。

现存回鹘式蒙古文写本属于元代的有伊儿汗国诸王致罗马教皇和法国国王的外交信件。分别存于梵蒂冈档案馆和法国国家档案馆。从吐鲁番出土的《亚历山大传奇》蒙古文写本残破得很厉害,一般认为是元代的译本。属于明代的有景泰年间代宗朱祁钰颁发的敕谕、万历年间蒙古俺达汗呈神宗朱翊钧的贡马表,以及四夷馆抄录的《华夷译语》鞑靼馆杂字和来文。

元定宗贵由汗的御玺已佚失,但印文保存在梵蒂冈档案馆收藏的一封外交信件上。信件是用波斯文写成的,印文为回鹘式蒙古文,呈双钩体,笔势古拙遒劲。据史籍所载,这件御玺是贵由汗登基前,俄罗斯匠人库斯玛制作的,时间在公元1246年。

公元1845年,在俄国第聂伯河畔出土的回鹘式蒙古文银质长牌,镌有窝阔台系诸王俺都剌的令旨。这是一件完全用回鹘式蒙古文写就的符牌。

回鹘式蒙古文文献数量虽然不算多,但是具有很高的学术价值。首先,它们为研究蒙古语言史提供了宝贵的资料。回鹘式蒙古文是一种拼音文字。用这种文字写成的文献,必然在语言上相当接近于当时的口语。特别是由于这种文字规范程度不高,重文别体很多,为比较研究提供了难得的材料。回鹘式蒙古文文献是研究元、明时期蒙古语的语音、语法、词汇的基本依据之一。

蒙古族自从使用回鹘字母拼写自己的语言以来,到今天已经有700多年的历史了。这中间,蒙古族还使用过八思巴字。但是,八思巴字只在有元一代作为“国书”(译写国内一切文字)推行过。元亡,八思巴字也随之被废弃。回鹘式蒙古文在竞争中战胜八思巴字,这是值得研究的一件事,在文字史上应该很好地加以总结。回鹘字母作为外来的符号系统,应用于蒙古语,取得成功,显示了蒙古族的聪明才智。回鹘式蒙古文就字母体系来说虽然来源于回鹘文,但它们毕竟是两种不同的文字,各有自己的特点。在某些字母的使用上,蒙古文与回鹘文有明显不同的地方;在拼写法上,蒙古文以词为书写单位的观念也更明确一些。经过明末清初这个转折时期,回鹘式蒙古文发展为近代蒙古文,可以说经历了脱胎换骨的改造,蒙古文的民族特点更为突出了。回鹘式蒙古文代表蒙古文的早期阶段,在文字史上占有重要地位,这是无需多说的。

由于回鹘式蒙古文文献中翻译作品较多,例如著名的汉蒙合璧《孝经》、各种汉蒙对照碑铭、《华夷译语》鞑靼馆杂字和来文以及明朝皇帝的敕谕等等,都是从汉文译为蒙古文的。这些文献对研究翻译史很有价值。其中,汉蒙合璧《孝经》一书,表现了高度的翻译技巧。译文既忠实地表达了原作的精神,读起来又朗朗上口,非常流畅,堪称翻译作品中的上乘。这些译作也为汉蒙两种语言的对比研究提供了现成材料,特别是对于研究现代语言中已经消失的古词很有用处。

回鹘式蒙古文文献在我国文化古籍宝库中像璀璨的明珠放射着异彩。这份珍贵的民族文化遗产,从一个侧面表现出蒙古族对祖国历史文化发展所作的重要贡献,记录了蒙古族同兄弟民族在政治、经济、文化上的密切交往,对研究中国历史,特别是蒙古族的历史有重要意义。回鹘式蒙古文文献的史料价值也是不容忽视的。

对回鹘式蒙古文及其文献的研究,国外学术界比我国学者着手早一些。从19世纪20年代起,欧洲学者已经开始接触回鹘式蒙古文文献。法国人阿贝尔-雷米札(Abel Remusat)于1824年首次刊布蒙古伊儿汗阿鲁浑、完者都分别致法国国王菲力普四世的两封外交信件。阿贝尔-雷米札的论文题为《论教皇和法国国王与蒙古皇帝之间的政治往来》,载法国《科学院通报》1824年第7期。当年,俄国科学院院士施密特(I.J.Schmidt)根据阿贝尔-雷米札刊布的蒙古文信件发表了一篇文章,题为《对阿贝尔-雷米札刊布的法国国家档案馆所藏波斯国王阿鲁浑和完者都的两封蒙古文信件原文的语文学评注》。施密特在这篇文章中用德文翻译了这两封蒙古文信件。1833年,施密特又对不久前发现的《也松格碑铭》进行了初步考释。如果说阿贝尔-雷米札为接触回鹘式蒙古文文献的第一位西方学者,那么,施密特则是欧洲学术界对回鹘式蒙古文文献进行语文学研究的创始人。施密特开辟这个新的学术领域,筚路蓝缕,失误在所难免。其考释虽嫌粗疏武断,为后人所诟病,但是,他作为一个开拓者,其历史地位是应该受到尊重的。

20世纪50年代以来,美国学者柯立甫(F.W.,Cleaves)在《哈佛亚洲学报》(H.J.A.S)上发表了一系列研究回鹘式蒙古文文献的重要论文。柯立甫的文章结构严谨,材料丰富,考释精审,显示出渊博的语文学知识。他还与著名的蒙古语言学家田清波(A.Mostaert)合作,发表过几篇研究回鹘式蒙古文的论著。在国际蒙古语文学界柯立甫堪称当代巨擘。留居美国的原苏联科学院院士波普(N.Poppe)在回鹘式蒙古文文献研究上也很有造诣。他在这方面著述虽然不多,但是在词语的考释上颇有独到之处。

第二次世界大战后,日本学者对回鹘式蒙古文文献的研究也作出了自己的贡献。例如村山七郎和长田夏树的文章都是值得一读的。

匈牙利蒙古学家李盖提(L.Ligeti)的门生卡拉·捷尔吉(G.Kara)研究回鹘式蒙古文文献,所撰《云南王阿鲁蒙古文碑铭(1340)》一文,载匈牙利《东方学报》(Acta Orientalia)1964年第17卷第2分册。

西德著名蒙古学家海涅什(E.Haenisch)刊布的回鹘式蒙古文文献受到蒙古学界的广泛重视。他于1954年刊布的《入菩提行论疏》残卷是极其珍贵的元代蒙古文木版图书,对于研究蒙古语言史、文字史、翻译史、文化史都有很高的价值。1959年他又以《蒙古学·柏林吐鲁番资料汇编》的形式公布了一批回鹘式蒙古文文献,其中包括引起人们极大兴趣的《亚历山大传奇》的蒙古文译本残卷。海涅什和维勒(F.Weller)、海西希(W.Heissig)等都分别撰写过研究回鹘式蒙古文文献的论文。

回顾100多年来国际蒙古学界研究回鹘式蒙古文的过程,大体上可以分成三个阶段。第一个阶段,自19世纪20年代起至第一次世界大战前,是草创时期。第二阶段,自第一次世界大战后到第二次世界大战前,是成长时期。在这个阶段,欧洲学者把研究工作向前推进了一大步,不过注意力仍然放在具体文献的考释上。第二次世界大战后,进入第三阶段,蒙古语文学获得了蓬勃的发展。西欧、北美、亚洲一些国家的学者对回鹘式蒙古文的研究无论在深度上还是广度上都有显著的进步,出现了全面地、系统地论述回鹘式蒙古文的著作。

同国际学术界相比,我国学者研究回鹘式蒙古文起步较晚。解放前,可以说根本没有人认真研究过这种文字和用这种文字写成的文献。解放后,在党和国家的大力支持下,蒙古语文研究工作从无到有逐渐开展起来。从20世纪50年代起,在内蒙古历史语文研究所和内蒙古大学开始有人搜集、整理、研究回鹘式蒙古文文献资料。后来,北京的有关单位,如中国社会科学院民族研究所、中央民族学院,内蒙古的有关单位如内蒙古师范学院也陆续有人参加这方面的研究工作。就目前国内研究工作情况来看,在搜集、整理、研究回鹘式蒙古文文献资料,掌握国际蒙古语文学界的研究成果上作出了一定的努力,为今后的研究工作打下比较扎实的基础。有些研究人员已经发表了初步研究成果。如中央民族学院的那森柏先生就《奴儿干永宁寺碑记》的回鹘式蒙古文部分进行考释,成果发表在与钟民岩、金启琮等合写的《明代奴儿干永宁寺碑记校释》一文中,载于《考古学报》,1975年第2期。内蒙古大学的亦邻真同志在1976年到1978年的几期《内蒙古大学学报》上连续发表了题为《畏吾体蒙古文和古蒙古语语音》的文章。内蒙古大学的包祥同志在《民族语文》1980年第4期上发表了《筇竹寺蒙文碑的再释读》一文。中国社会科学院民族研究所的道布也就同一碑文的考释发表过论文,题为《回鹘式蒙古文<云南王藏经碑>考释》,载于《中国社会科学》1981年第3期。内蒙古语文研究所的包力高同志在他所写的介绍蒙古文字的文章中也曾涉及回鹘式蒙古文的情况。

总之,解放后国内回鹘式蒙古文的研究工作已经逐渐开展起来。虽然目前人员有限,已发表的研究成果也不多,但是,这个领域已经受到重视,对研究回鹘式蒙古文感兴趣的人越来越多。展望未来,我国的回鹘式蒙古文研究前景是光明的。

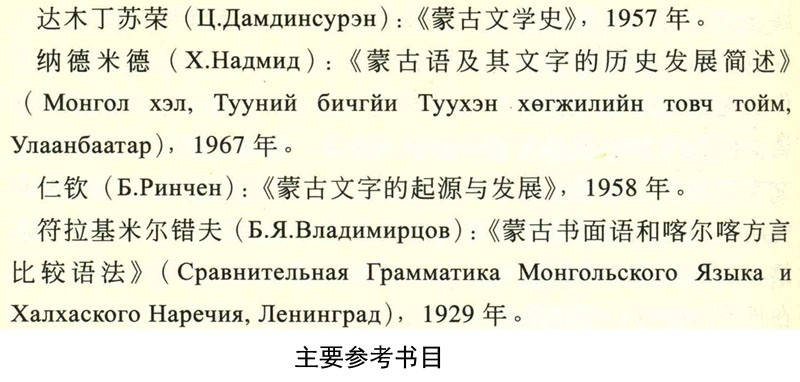

主要参考书目:

(原载《中国民族古文字研究》,中国社会科学出版社,1984年8月)

藏文书法精粹/道布著;上海:上海辞书出版社,2005;