[繁盛千年的丝绸古道荒芜了,水波连天的罗布泊干涸了。罗布泊的“姊妹湖”喀拉和顺湖、台特玛湖能得以幸免吗?曾与罗布泊相依为命的罗布人还存在吗?]

昔日,在塔里木河、孔雀河、车尔臣河等河流之水注入罗布洼地时,曾汇聚成一片片湖泊,如众星拱月,环卫着泱泱大泽罗布泊,而其中最大者,当数位于其南的喀拉和顺湖和西南方向的台特玛湖。

喀拉和顺沦绝境

喀拉和顺,汉语译作“黑海”,又称“黑泥海子”。它是一个由18个小湖组成的淡水湖湖群。各小湖之间有水汊相连,清流相通,波光粼粼,水声潺潺,曾是芦苇繁茂,树木丛生,风光旖旎的鱼虾的家园,禽鸟的天堂。也是千百年来,罗布荒漠中逐水为生的罗布人,在不断为缺水所困,被迫从罗布泊向南迁徙时,曾驻足于此,以捕鱼为生的第二故乡。其最盛时面积曾有1700多平方公里,但自塔里木河改道后,锐减至75平方公里,并渐至干涸。

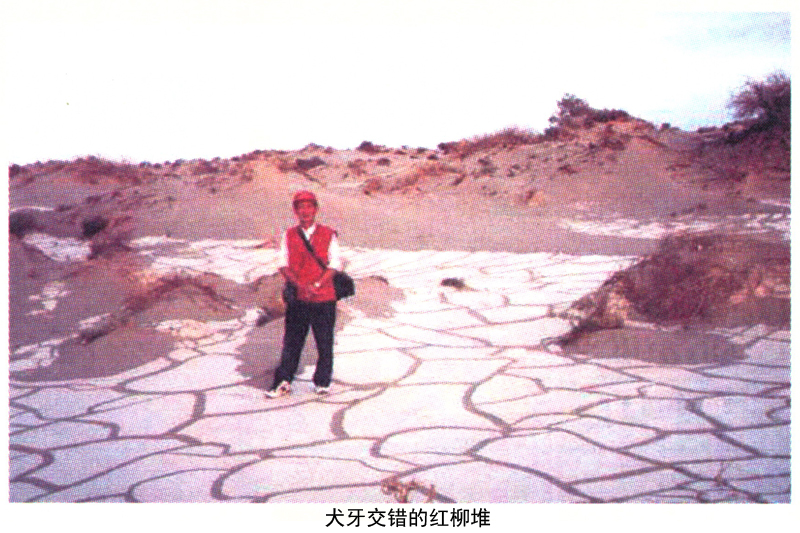

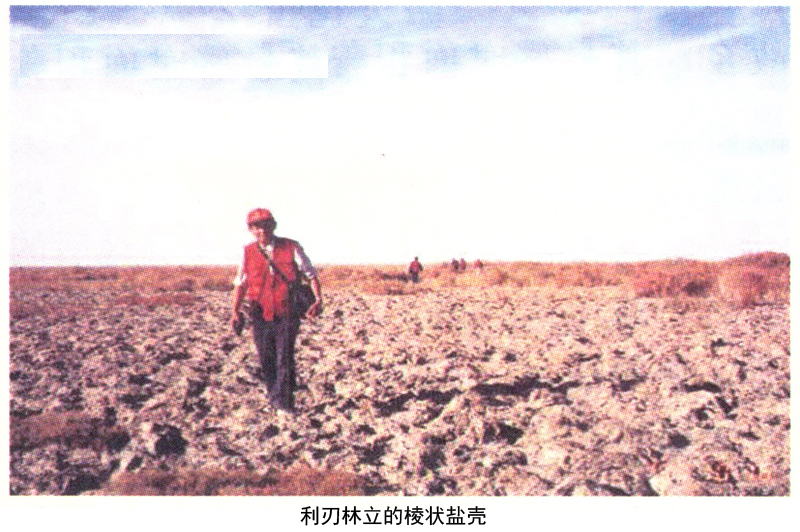

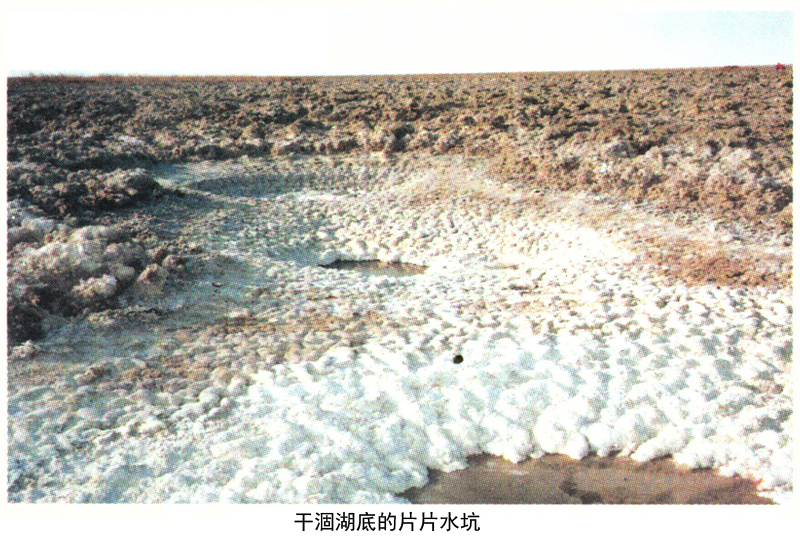

喀拉和顺湖位于西出阿奇克谷地后的丝绸之路南道之北。今日探访喀拉和顺湖,必须横过一段复杂多变的地带,那犬牙交错的红柳堆,像护湖的迷魂阵;那密密层层的芦苇丛,像卫泊的黄纱帐;而那如利刃林立的棱角状盐壳,更像是一道坚固的防线。历经艰难险阻,走近喀拉和顺湖畔,眺眼北望,昔日万顷碧波已不复见,目光所及,像梨花遍洒的土地,像大雪初霁的原野,早已干涸的湖底,只留下白花花一片无边无垠的盐碱滩。一些残存小坑中的水又苦又涩,还有些又细又瘦的小鱼儿在水中游动,其境遇之危殆,其生命力之顽强,不免让人又是感动,又是怜惜。

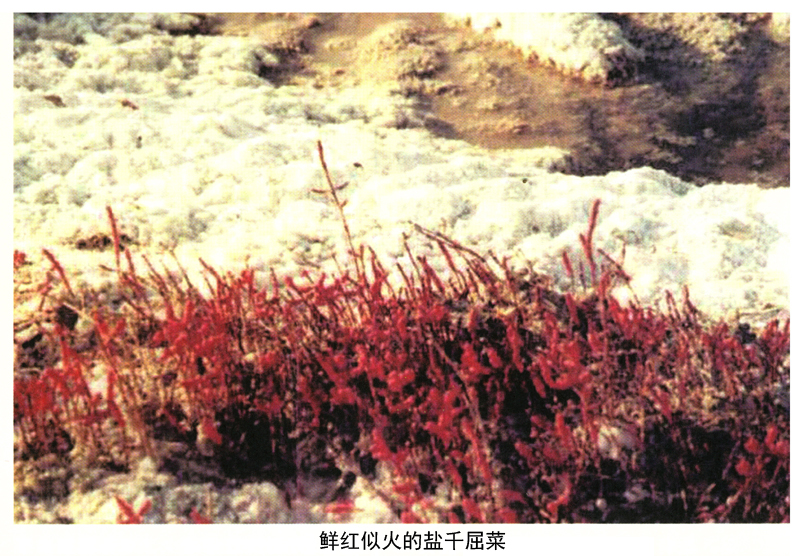

过去曾是水泽鱼乡的喀拉和顺湖,如今已沦落到惨不忍睹的光景。也是在那些小水坑旁,零零落落的还有一种十分奇特、十分少见的植物盐千屈菜,从盐壳上白花花的盐晶中脱颖而出,鲜红似火,晶莹剔透,红白相衬。放眼望去,仿若遍地珍珠衬映着一丛丛火红的珊瑚,不但给单调的旱泽平添了几分生机,而且使人联想起位于巴勒斯坦的“死海”黑泥,被人们视为美容佳品,引得世上的爱美者对那里的黑泥趋之若骛,而位于丝绸古道上“黑泥海子”的黑泥,既然能结晶出洁白如雪的盐珠,滋养出鲜红晶莹的屈菜,或许还能滋润出鲜艳靓丽的皮肤,如有大胆者一试其效力,利用其功能,开发其价值,可能还是一个巨大的商机。

台特玛湖获生机

塔里木河水自西向东奔流,循着塔克拉玛干沙漠西北沿经和田、喀什、克孜勒苏、阿克苏、巴音郭楞等地,位于罗布荒漠西南角的台特玛湖,又称“卡拉布浪海子”,是一个浅水湖,在其水量最盛时面积约有113平方公里,新中国建立后仍有88平方公里,湖水最深处0.8米,平均深约0.3—0.4米。1972年罗布泊干涸后,其姊妹湖喀拉和顺湖、台特玛湖自然也免不了遭遇同样的命运。

据有关资料记载:1920年(民国9年)前,来往若羌的行人,多走水路,沿着被新疆维、哈、蒙族人民誉为“生命河”、“母亲河”的塔里木河下游,从库尔勒经尉犁去若羌。这也是穿越塔克拉玛干大沙漠自新疆南通青海的唯一通道。

塔里木河全长2176公里,是我国最大的内陆河,其源流有和田河、叶尔羌河、喀什噶尔河、阿克苏河、渭干河、开都河(孔雀河),主要靠冰雪融水补给。地表水总量达380亿立方米。据清《西域水道记》称“河水汪洋东逝,两岸旷邈,弥望菹(读zū租,指多水草沼泽地)泽”。最终流入罗布泊(或台特玛湖),流域面积102万平方公里。它像一匹桀骜不驯的野马,横冲直撞,穿越天山以北丝绸古道西域段所经的沙漠、绿洲,并以其两岸拥有的世界上最大的天然胡杨林,给号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠嵌上了一条生机盎然的绿色项链。

1921年(有说是1925—1927年),因泥沙淤积和人为堵坝23道,塔里木河在英曼里村附近改道北流,大部分河水汇入孔雀河后,回注曾经断绝水源的罗布泊。1930年陈宗器先生实测,罗布泊水面面积为1900平方公里,1942年更达到2875平方公里。而台特玛湖却因塔里木河改道北流,补给水量锐减,湖面急剧萎缩,以致通向若羌的绿色走廊严重干旱缺水,大量田地弃耕,大批牲畜死亡,不少人,尤其是世世代代以捕鱼为生的罗布人不得不离开家园,辗转迁徙,流落他乡。

1952年,人民政府组织在塔里木河中游修筑轮台大坝,迫使塔里木河回归旧道,塔河水又流入台特玛湖,台特玛湖替代罗布泊成为塔河尾闾湖,使其周边生态环境渐有好转。但在20世纪80年代后期,塔里木河上中游兴起了开荒热,大量开垦荒地,甚至出现了盛况空前的“圈地运动”。新疆的、内地的、私营的、国有的、集体的、个人的,一些急于致富,敢冒风险,又能拿出点钱来的人,无不争先恐后,蜂拥而至,进行水土开发,掀起了一波又一波的“开荒热”。霎时间,车来人往,人欢马叫,热火朝天,如火如荼,打破了千古荒原的沉寂,大马力推土机夜以继日地轰鸣,一株株几十年、几百年的粗大胡杨被推倒,一片片林地、草场被夷为农田。仅巴音郭楞蒙古自治州1988—1998十年间就开荒56万亩,而其中未依法办理手续乱占私垦的竟达27万亩。在所开“荒地”中,60%以上是荒漠中固沙护土、涵养水分、调节气候、维系生态的灌木林地和胡杨疏林地。

由于新开的这些土地粗放经营,广种薄收,大水漫灌,掠夺式开垦,需要几倍甚至几十倍于正常灌溉用的大量供水,致使塔河中游开挖引水口百余处,英巴扎水文站以下500公里河道两侧架抽水机520多台,先后建水坝200余座,水库70余座,拦蓄水20亿立方米,年耗用、蒸发、渗漏约60亿立方米。特别是20世纪70年代又兴建大西海子水库后,从1972年美国地球资源卫星图片上看,罗布泊已干涸,大西海子水库取代台特玛湖成为塔河尾闾湖,英苏以下266公里河道断水。进而造成塔里木河下游320公里河道断流,台特玛湖干涸,几百里绿色走廊遭到毁灭性打击。20世纪50年代,塔里木河中下游胡杨林达580万亩,70年代减为297万亩,90年代仅剩152万亩,竟以每20年递减一半的速度锐减,在不到半个世纪的时间里,竟然减少了3/4。而巴州境内的近百万亩胡杨林也减至20多万亩,各类植被以年均约2万亩的趋势减少,草场覆盖率下降约75%。自20世纪60年代至90年代,地下水位由2米降至16米以下,风沙由年42天增至130多天,浮尘日高达180多天,以致该地区原有的30多种野生动物只剩下几种,野生的马鹿、野猪竟至绝迹。仅兵团农二师5个团场的45万亩耕地,便减少至18万亩,甚至人畜饮水都出现困难。218国道受流沙分割的地段将近二百处。

库姆塔格(维语“苦”之意)沙漠,面积约2万平方公里,是仅次于塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠的新疆第三大沙漠。塔里木河下游河道断流,几百里绿色走廊遭毁,在短短的20多年中,库姆塔格沙漠巨大的沙舌,随着东北风,穿过枯死的胡杨残骸,迈上公路,以所向披靡之势,向西推进了60公里,最近处只差一两公里就会与塔克拉玛干沙漠合在一起。如此迫在眉睫之势若不及时遏制,存在千万年,长达几百里的绿色走廊势将彻底毁灭,库姆塔格、塔克拉玛干两大沙漠将连成一片,生态环境将严重破坏,贯穿沙漠的南北交通道路将断绝。

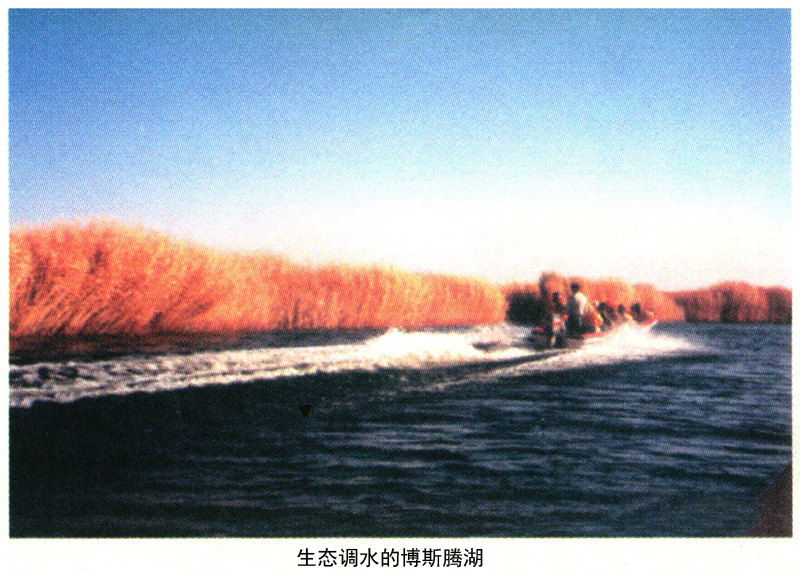

面对大面积生态环境横遭破坏的严峻形势,自2000年起开展了生态输水工程,由博斯腾湖先后五次共调水22亿立方米,经大西海子水库,沿早已断流的塔里木河故道注入台特玛湖。

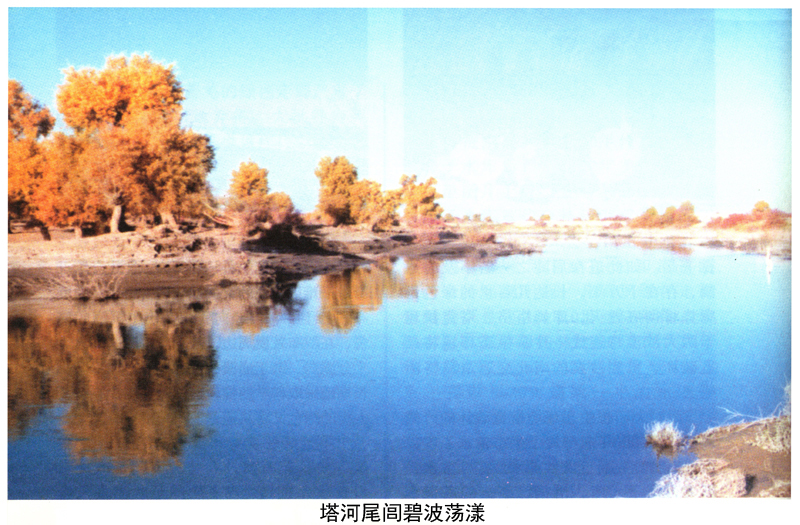

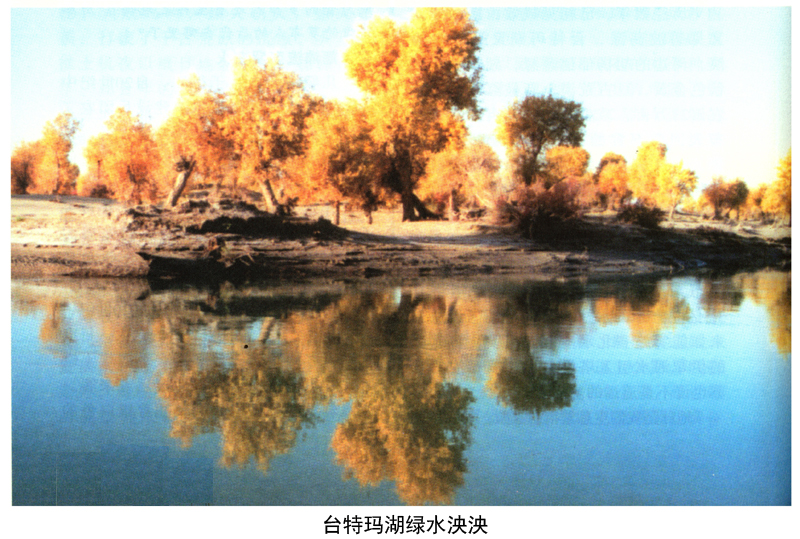

历经数年,已初见成效,塔河尾闾又见碧波荡漾,台特玛湖又见绿水泱泱,河边的胡杨郁郁葱葱,湖畔的芦苇秋色金黄,亘古荒漠,新披红妆,获灌农田27万亩,减少沙地53万亩,又有罗布人回归弃置的家园,在河里张网捕鱼,已近绝境的绿色走廊,又呈现出生机勃勃的景象。

2001年3月,国务院批准“塔里木河流域综合治理”方案实施后,塔里木河流域约1950万亩天然植被可得改善,下游生态系统将得到初步恢复,每年将有3.5亿立方米的水注入台特玛湖。设想未来如能实施“北水南调工程”,将北流的伊犁河水引入塔里木河,罗布泊的复苏也许不是遥远的梦想。

地球是我们生息繁衍的家园,我们自当珍惜,因为我们不科学的行为,往往会给自身带来难以挽回的灾祸。丝绸古道途经的罗布泊的干涸,已经向我们发出了沉痛的警告,在罗布荒漠周边,像绿色走廊这样已经十分脆弱、濒于崩溃的生态环境,如不坚持长期地采取科学的挽救措施,这一片有利于人类的绿色又将从地球上消失了!

[了解过罗布人曾赖以生存的罗布泊、喀拉和顺湖、台特玛湖的遭遇,人们自然会联想到湖水干涸了,湖鱼灭绝了,千百年来,一直滨湖水而居,以湖鱼为食的罗布人还有生存之地吗?历尽苦难的罗布人的后代去哪里了?]

颠沛流离罗布人

几经访问,终于得知,自20世纪中叶,屯垦戍边的新疆生产建设兵团农二师36团农场,在若羌县米兰建立后,长期居无定所,四处漂泊的一些罗布人便汇聚那里,结束了世世代代的渔猎生涯,开始了农耕生活。又是几十年过去了,安居在那里的罗布老人们先后谢世,如今依然健在的只有热合曼和牙生·尼牙孜。

热合曼是生在19世纪、长在20世纪、活在21世纪,已逾百岁高龄的老人,每次听说有客人拜访,他都喜欢手握坎土镘(铁锄)候立在道旁,迎接远方来客。他戴着黑白相间的毡帽,翘着银白色的山羊胡,由于长期生活在沙漠中,眼睛虽然有些模糊,但腰板挺直,身体结实,神采奕奕,显然是严酷的生存环境,淡泊的荒漠生活,磨炼出了长命百岁的好身体。

另一位德高望重的牙生·尼牙孜老人,岁数比热合曼稍小,但也是容光焕发,精神旺盛。此外,在若羌县城里还住了一位霍加阿不拉·吐乎提,据他的父亲吐地买提·艾买提称,他们家族在那一带很有名气,因为他们是清朝钦命册封的世袭罗布人之“王”,五品伯克昆齐康(意为日出)的后裔,他们是“最后的罗布人”。

吐地买提·艾买提的曾祖父托呼塔阿洪,曾先后在俄国中亚探险家普尔热瓦尔斯基,瑞典中亚探险家斯文·赫定,英国探险家斯坦因,瑞典考古学家贝格曼等人考察罗布荒漠时,给他们当过向导,他是昆齐康伯克的儿子,但未能继承父亲的伯克职位,在19世纪至20世纪初掀起的西域探险热潮中,几乎所有进出罗布荒漠的骆驼队中都曾有他的身影。斯坦因评价他是正直、寡言的男子汉。贝格曼说他懂得自尊自爱。后来不知是什么原因他看破红尘出家了,在新阿不旦附近的大麻扎隐居修行,1995年7月在若羌病逝。显然这是位饱经沧桑,备受磨难,亲身经历过那段丝绸古道群雄竞逐的探险热;亲眼见证过西域故地大量珍贵文物、古迹被挖掘、遭盗窃、受破坏的百岁罗布老人。

其实以上这些罗布人,并非是三四千年前生活在那里,并留下的欧洲人种尸骸的古罗布人,而应是其后在那里生息繁衍的土著居民。

大约在公元5世纪后,因为原来流入罗布泊的孔雀河改道与塔里木河水汇合南流,注入台特玛湖、喀拉和顺湖之后,罗布泊水量锐减,只有少量余水流入罗布泊南端,致使世代生活在罗布泊北端、孔雀河尾闾的罗布人遭遇干旱折磨,难以生存,遂逐渐放弃家园远走他乡。最后一批罗布人在头人鄯米率领下,于6世纪中叶向东迁往伊吾(今哈密)后,是否有故土难离的罗布人坚守旧地?是否有另寻生路的罗布人向南迁徙?都是些令人难解之谜。

由于塔里木河水南流,给喀拉和顺湖周边带来生机,此后喀拉和顺湖、台特玛湖、米兰一带便渐渐有人聚居。那一片地方因与塔克拉玛干沙漠南缘的绿洲为邻,交往密切,世代联姻,故近代居住在那里的罗布人主体,基本上属于维吾尔族,只因保留着先辈们滨水而居、捕鱼为食等习俗,而被人们称之为“罗布人”。

这些罗布人把湖泊称为“海子”,女孩子出嫁时的嫁妆,往往就是划归他们捕鱼为生的一片“海子”。

《西域水道记》(清,徐松)记述罗布人“不食五谷,以鱼为粮,织野麻为衣,取雁毛为裘,藉水禽羽为卧”,以胡杨木凿舟(称卡盆),以胡杨、红柳、芦苇筑棚,男人划着“卡盆”(独木舟)在湖中捕鱼,女人和孩子则在芦苇丛中拾野鸭蛋或采摘蒲芡和沙枣,过着完全依靠野生动植物为生的原始生活,生存虽十分艰辛,但却悠然自得。

他们做饭的地方没有锅台,直接将锅架在地上。他们捕到鱼后,去其鳞片,弃其内脏,剖成两片,用削尖的红柳枝从尾至头纵向穿过,插于柴堆旁,再点燃红柳柴烧烤,不仅味道异常鲜美,营养丰富,而且有人认为罗布人的长寿与这种吃鱼的方式有关。

根据居住在米兰的罗布老人们回忆,他们的祖先繁衍生息在北面的大湖边上,由于那里发生了一场大灾难,难以继续生存,被迫南迁到喀拉和顺湖的老阿不旦(意为好地方),但其后由于湖滨土地盐碱化加重,环境恶化,那里已不适于人类居住,不得不继续向前迁移至另一傍湖的地方,仍取名阿不旦(新阿不旦)。

新阿不旦的罗布人,以芦苇筑棚,傍湖水而居,以捕鱼为生。由于湖水很浅,他们捕鱼时连卡盆、鱼网都不用,可涉水至过膝处伸手直接从湖水中将一二尺长的大头鱼(又称虎鱼)抓起来,就像在自家水缸里抓捞一样。可惜好景不长,维持了几十年,到20世纪20年代,塔里木河改道回注罗布泊,罗布泊又得到河水补给,而喀拉和顺湖断了补给水源,干旱、盐碱又向移居在湖边的罗布人袭来。为了生存,他们不得不放弃最后的聚居点—新阿不旦的家园,无可奈何地循着已开始干缩的依列克河(罗布人的母亲河)迁到米兰。

53岁的霍加阿不拉·吐乎提回忆他父亲曾经讲,过去,对逐水而居的罗布人威胁最大的不是新疆虎,不是野猪,而是又多又大,繁殖极快,无处不在,无孔不入的蚊虻,经常是黑压压的一片围着人转,叮咬得人又痛又痒,不堪袭扰。这种情景,似与百年前北美洲开凿巴拿马运河时,成千上万人死于蚊虻传染的疾病一样,小小的蚊虻竟也是威胁罗布人生存的第一杀手。为了对付蚊虻,罗布人只得点火沤烟驱赶,但稍不留意,火借风势,又会波及苇棚,烧毁家园。那时的恶劣环境,虽练就了他们对大自然超常的忍耐力、抵抗力,虽然不乏长寿老人,但由于常有瘟疫流行,老人、孩子死亡率很高,平均每出生四个婴儿只能成活一个。后来由于湖水干涸,无鱼可捕,罗布人失去生活来源,环境逼迫他们开始学着放牧。但由于没有饲养经验,买回来的牛没养几年就变成了野牛,四处乱跑,不肯归家,全村人只好集体行动,包围追捕,展开杀牛大会战。最后,实在生活不下去了,罗布人又被迫离开家园。不断迁徙,到处流浪,饱受无家可归之痛,饱尝颠沛流离之苦。

随着环境变迁,岁月流逝,现在的罗布泊人约有13000人,分别居住在尉犁、若羌、轮台等地。霍加阿布拉·吐乎提,是1982年从米兰迁到若羌县若羌镇铁干里克村的,几年前我们去拜访时,他家有6口人,大女儿努尔古丽1994年毕业于新疆财经学院,其后在供销社当会计,儿子在县棉麻公司工作,还有两个小孩子都在上学。可以说已彻底改变了祖先们滨水而居,以鱼为食,饱受河水变迁之害,深受疾病困扰之苦和颠沛流离的境遇,过上了安居乐业的幸福生活。

听过老人们讲述久居水泽之畔,靠捕鱼为生的罗布人,为环境所逼,辗转迁徙的苦难经历,看过保存在他们院子里留作永久纪念的胡杨木独木舟,罗布麻捕鱼网、胡杨木木桶等物,真令人不胜感慨:曾是丝绸古道之旁碧波万顷,绿苇如画的水泽鱼乡,竟然变成了白碱茫茫,黄沙滚滚的不毛之地;曾是西域古国楼兰故地的罗布人生息繁衍的幸福家园,竟然变成了逼迫他们怅然离去的人间地狱。千百年来,罗布荒漠沧桑巨变,导致生灵流离失所的因由何在?对于大自然的威胁,人类有无回天之力?这些问题难道不值得人们深思么?

进入21世纪,具有远见卓识的科学家们已在思考寻求“人类出路”,不无忧虑地提出人类如何走过下一个100年的疑问。几千年历史留给人们的教益良多,感慨不少,教训深刻。访游丝绸古道,联想到近百年来,塔克拉玛干沙漠的继续南侵,额济纳草原的沙化,青海湖的萎缩,长江源头的生态渐变,华北、西北日趋严重的水源短缺,年胜一年的沙尘肆虐,频繁出现的风灾、雨灾、水灾、旱灾……难道这些不是我们赖以生存的大地发出的警告么?但是无序的生产发展,恶性的商业竞争,大量的破坏生态平衡,猖狂的掠夺自然资源,肆意的暴殄天物之事,仍屡禁不止,层出不穷。如此急功近利,目光短浅之举,似已到了“不见棺材不落泪”的地步。

但愿丝绸古道上罗布人的悲惨境遇能给我们一些思考。为了人类永续的生存,科学的维护生态平衡,积极地保护地球家园,是应该引起高度关注,加快研究步伐,加大资金投入,加强实际行动的时候了。

人类只有一个地球,地球是人类赖以生存的家园,任何损害地球环境之举动,无不是自断生计,自毁家园,自掘坟墓,这是历史给人类的沉痛教训,绝不是危言耸听。