胡杨是古老的珍奇树种之一,至少已有6500万年历史。

胡杨又名胡桐、易叶杨,《汉书·西域传》称“鄯善国多葭苇、柽柳、胡桐”。许多史料上也有记载说丝路中道、南道,自玉门、阳关西行所经的罗布荒漠中,在疏勒河岸旁,阿奇克谷地,孔雀河流域,特别是塔里木河中下游,不仅曾有过茂密的分布,且其流域拥有约占当时全球92%的胡杨林,尤如绵延千里的绿色长城,紧紧锁住塔克拉玛干沙漠流动性沙丘的扩张,护卫着一方土地上的生态、生机、生命。但胡杨既是生命之树、兴旺之树,又是苦难之树、哀伤之树。时至今日,那些曾经护卫过荒漠、抵御过风沙、庇佑过行人、造福过人民的胡杨林绿荫,除在塔里木河流域尚有存在外,已逐渐从丝绸古道所经过的罗布荒漠中消失,成为人们心上的伤痛和难忘的记忆了。

“生命之树”护荒漠

胡杨树种子极多,一株大树树种上亿,一粒仅重万分之一克,随风飘泊,落地遇水发芽后,随水飘移,寻找生命依托。在河水漫滩附根扎深土而存活,有水则生息蕃衍,无水则夭折。所以人们说:水是罗布荒漠的生命源泉,胡杨树是荒漠的忠诚卫士。

胡杨树耐旱、耐碱、抗风、防沙。它那伸至地表以下10余米的主根密如蛛网、长可达二三十米的水平根系,不仅比树干、树枝长几十倍,而且可以吸收近百平方米的水源,并储存在树干中形成“小小水库”,路人一旦断水,只要在树干上钻个小孔,清水就会涓涓流出,救人于危难之中。

胡杨树的树干是优质的建材,树叶是上好的饲料,根系是固沙的网络,连它分泌的白色结晶——苏打盐晶,也是古人称道的“胡杨碱”“胡桐泪”。“胡杨碱”由于含有氨基酸、蛋白质、维生素、碳水化合物、盐碱等多种生物成分,不仅可用作面食发酵,也可用于制作肥皂、制革脱脂、野麻脱胶等,故被视为西域特产。当地维吾尔族医生用它治疗胃病,唐代《新修本草》也将它列为药物。由于一株大树一年能分泌几十斤,甚至上百斤盐碱,人们又誉它为拔碱改土的功臣。评价胡杨树,可以说大自然给予它的是冷漠与悭吝,而它回报的却是慷慨与无私。

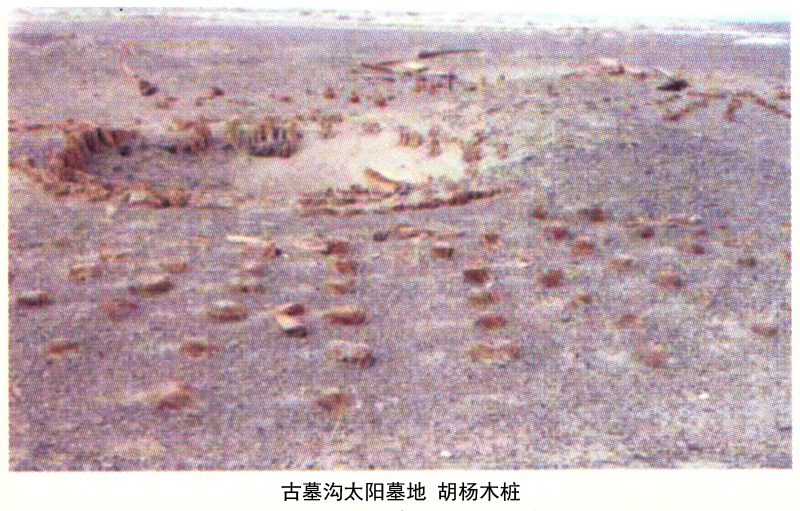

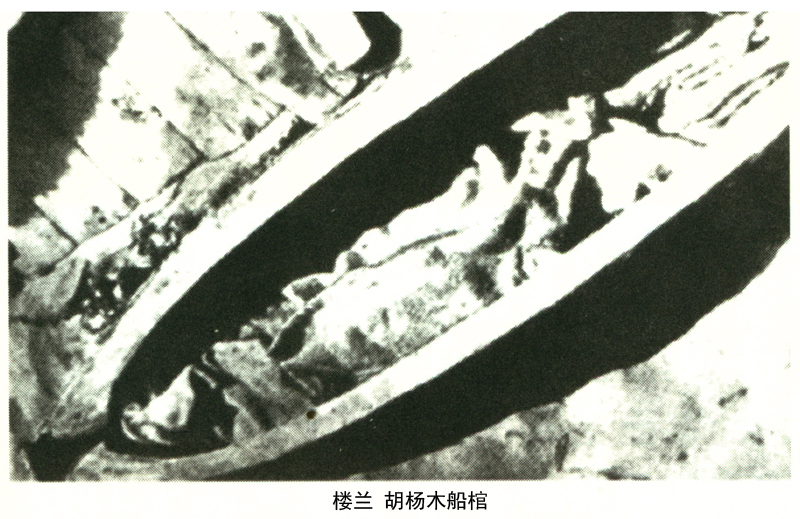

从楼兰古城的建筑遗存和小河、古墓沟等地发掘出来的自公元前4000年至东汉时期的文物来看:几千年间,不仅那里修建屋宇的柱、梁、檩、椽等用的是胡杨;生活中的木桌、木椅、木凳等用的是胡杨;日用器皿杯、盘、碗、桶、盆、勺、梳等用的是胡杨;游弋在罗布泊的交通、渔猎工具“卡盆”(独木舟),是用整段的胡杨木凿成的;人们儿时的摇床是用胡杨木做的,死后的棺材(船棺)是用粗大的胡杨挖空而做成的。而且在太阳墓地留下了成千上万根胡杨木桩;在小河墓地高竖着大量的、神秘的、冲天而立的巨大胡杨木柱。事实充分表明,罗布荒漠的胡杨不仅支撑过城镇中的屋宇,维系过人们的衣、食、住、行,而且伴随着人们的世世代代,生生死死,记录着那里的岁月沧桑。

“荒漠卫士”生存难

人类的生命太短暂了,已知世界上最长寿的寿星、日本人泉重千代也只活了120年又237天。中国人在祝寿时喜欢用“与松柏长青”来祝福,据称陕西黄陵古柏距今已四五千年,山西太原晋祠的柏树距今已三千多年。但毕竟那是凤毛麟角的世之珍奇,而在塔里木河中下游及古丝路周边的几百万亩胡杨树已经生生不息地蕃衍几千万年了,它们斗酷暑、战严寒、迎风暴、抗沙石,铮铮铁骨,无畏无惧。人们称赞它:“活着不死一千年、死了不倒一千年、倒地不朽一千年。”确实,看看楼兰古城遗存的3000年前的建筑材料依然坚韧,4000年前古墓中的胡杨木棺依然不朽,胡杨木真是堪呼“千岁、千岁、千千岁!”甚至堪称“永垂不朽”。

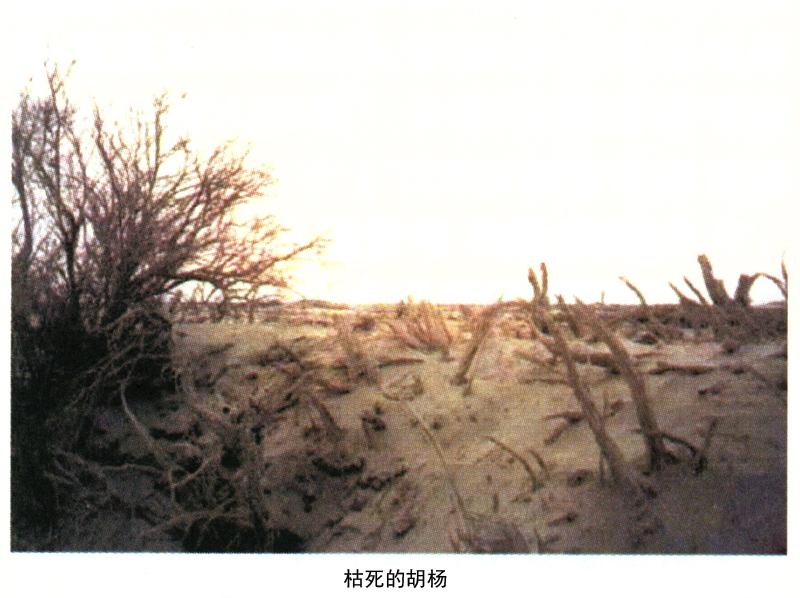

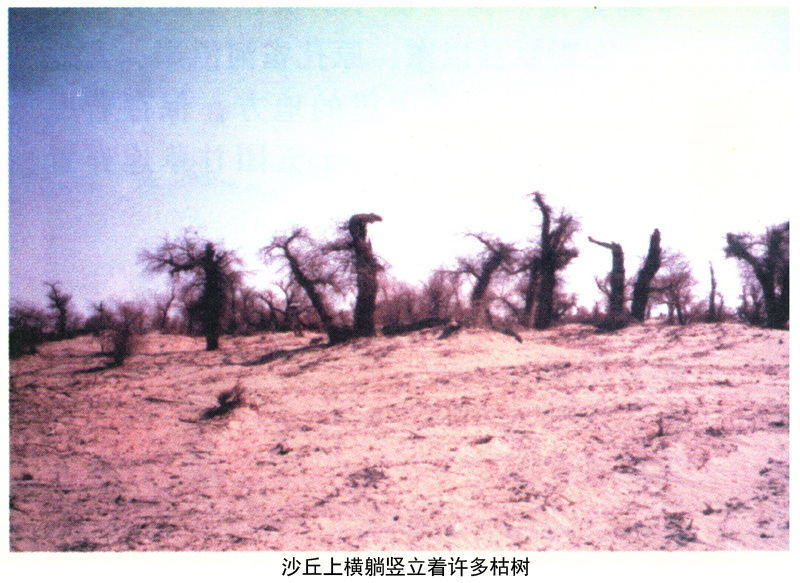

但岁月流逝,好景不长,如今,寻访古丝路的西行人出玉门关后,除在后坑尚能看见一片已渐衰败的稀疏的胡杨林外,沿丝道深入荒漠后,就很难见到它的英姿了。

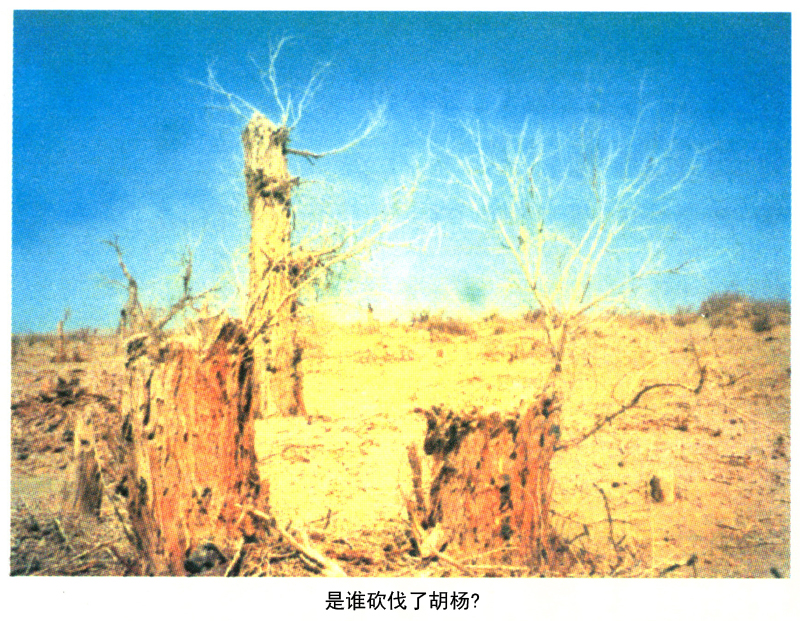

在疏勒河畔,在孔雀河下游,在楼兰城郊一些过去的林地上,偶尔能瞥见一些直径超过半米,甚至要二三人才能合围,虽早已枯死仍不肯谢世的胡杨。那不朽的枝干,或立或卧、或伸或屈,像战死疆场的千军万马,遗骸横陈,它们像在呻吟、在呐喊、在呼吁、在告急!旱地千里的西部荒漠,如果号称荒漠卫士的胡杨林消失殆尽,那么绿色的原野就将永远地被风沙吞噬了。

如今,沿着丝绸之路中道、南道西行之人,想在罗布荒漠中一睹荒漠卫士的风姿,除了在玉门关以西不远处有小片林地外,只有走到罗布荒漠最西边沿,进入那一片风貌虽存但已今不如昔,甚至曾岌岌可危的几百里绿色长廊,才能领略到它名不虚传的挺拔之英姿、迷人之俊美、无畏之气质、刚毅之神采。

胡杨的树干挺直雄健,高可达一二十米,如勇士屹立在抗击风沙的前沿阵地上,威风凛凛,豪气万丈。它的叶冠,葱茏茂密,如华盖顶立,绰约多姿。尤其令人叫绝的是,在同一株树上的叶片,有的像菱,有的像掌,有的像桃,有的像针,有的像眉,让人上看似杨,下看似柳,左看似桐,右看似桑,千姿百态,风情万状。春天,胡杨林郁郁葱葱,给灰褐色的原野披上绿装,给枯燥的荒漠一派生机。秋日,林木萧索,黄灿灿的胡杨树叶又把荒漠变成了金色的海洋。胡杨之美,如诗如画,美不胜收,让人赏心悦目,令人心旷神怡。胡杨之刚劲,如拔地之峰,顶天之柱,给人以鼓舞,给人以激励,既发人以无限的遐想、无限的沉思,同时也引起人们极大的忧虑:随着水源的锐减,随着过度的砍伐,随着生态平衡的破坏,不知荒漠的卫士,人类的挚友,刚健美丽的胡杨还能坚持多久?生存多久?

“森林之王”灭踪迹

随着胡杨在罗布荒漠的大面积消失,生存在林木深处的动物也难于幸免。据传号称“森林之王”的老虎,在20世纪初还曾在塔里木河中、下游和罗布荒漠西部出现,其后便逐渐消失了。而有记录的最后一张虎皮的交易,就发生在几百里绿色长廊西端的蒲昌城(铁干里克都拉里)。

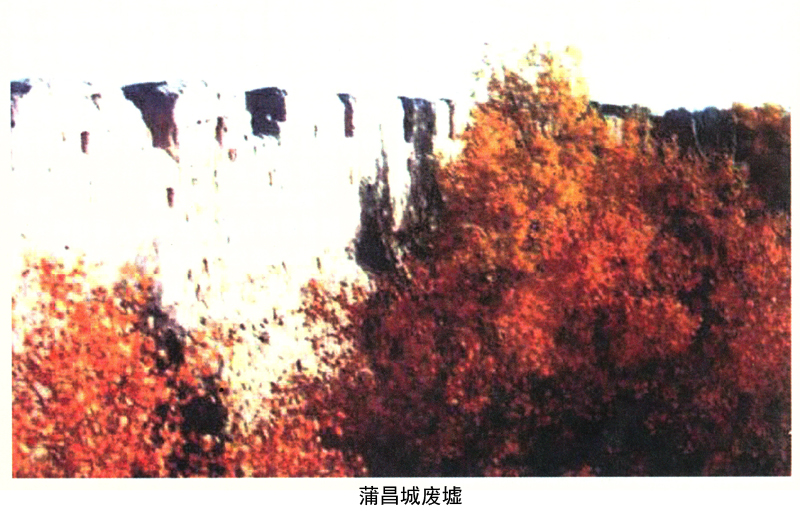

蒲昌城的名字,虽与唐贞观十四年(公元640年)平定高昌后所置西州都督府(开元中改名为金山都督府,天宝元年(公元742年)改为交河郡),所领有的高昌、交河、柳中、蒲昌、天山5县中的蒲昌同名,但唐时所置蒲昌县在天山以北,高昌以东,在今鄯善县境内。而以下所谈的蒲昌城在天山以南,罗布泊以西,今尉犁县铁干里克境内,为清光绪十年(公元1884年),或另有说是光绪十八年(1892年),由清政府拨国库白银数十万两,派兵丁在原都拉里地区所筑,并派有士卒在那里屯垦驻防。1895年曾将一批由青海迁入新疆的回族人安置于此,并设游击衙署辖制。光绪二十五年(1899年)设新平县(即今尉犁县),但仍以游击戍守蒲昌,直至清末此城才被废弃。

公元1900年,瑞典探险家斯文·赫定在奥尔德克带领他发现楼兰之前,曾绕道经过蒲昌城,并在其北的胡杨林小憩。他在这里见到了世居库鲁克塔格山麓,以猎骆驼为生,为送小妹嫁给蒲昌城某“伯克”家而来此的兄弟俩。又在他建在英库勒(新湖)的大本营“图拉萨干乌依”(老爷造的村落),购买了一只由猎人专程送来的,重达220磅的未成年新疆虎,得到了一张完整的、色彩斑斓的虎皮。

古代的丝绸之路西域段,曾是猛兽出没之区,楼兰王国所在的孔雀河绿洲,就曾有过“密林遮苇虎狼稠”的情景,但到20世纪一二十年代,塔里木河中、下游和罗布荒漠已很少见到新疆虎的踪迹。

当地人传说,新疆虎的灭绝,蚂蚁是祸根、是杀手。因为蚂蚁虽然形体很小,但群居群生,为数众多,分工明确,齐心协力,又特别勤劳勇敢,英勇善战;而老虎虽大,却形单影只,孤傲凶残,数量稀少,横行霸道,各自为战。当雌虎产仔后,小蚂蚁便群起而攻之,食其胞衣,噬其幼仔,以小制大,以弱制强,以致弄得山大王断子绝孙。

以上之说也许是一则寓言,是人们在抒发对弱肉强食者的憎恶,寄托对弱小民族的期望。因为新疆虎灭绝的根本原因,除了森林消亡的天灾之外,确实还有肆意捕杀的人祸。

在《巴音郭楞蒙古自治州志》中曾有明确的记述称:1960—1962年,州境内有的单位曾使用枪支狩猎老虎等野生动物,“经过这次大规模捕猎,巴州境内的老虎在尉犁县和若羌县罗布泊一带绝迹。”比大熊猫还珍稀的新疆虎,就此彻底灭绝了,真是可叹、可悲。

百多年前,斯文·赫定获得过新疆虎皮的蒲昌城,如今已沦为废墟了。蒲昌城遗址为方形,占地约150亩,建在一片平坦的田地上,拔地而起,雄踞于蓝天白云之下,气势恢宏。城墙以黄土筑基,以土坯砌垛,因废弃至今不过百余年,故墙体保存较好,只是城内建筑已毁弃殆尽,片瓦无存,早已改作农田林地了。登上城墙四望,但见一片片金黄色的胡杨林,衬托着土黄色的城垣,也是古趣横生,令人流连。触景生情,念及百年前斯文·赫定小憩过的那片胡杨林,似若就在眼前,那只尚未成年即遭杀害的新疆虎,仿佛又复活了,满怀杀身之恨的老虎,正对世人怒目相向,像在控诉它们惨遭灭绝的不幸往事,呼唤人们的良知回归。

“绿色走廊”红砖路

经过铁干里克后,公路两旁便出现了大片胡杨林,这是因为塔里木河流至恰拉后由向东突然转为向南,楔入沙漠腹地,南流注入台特玛湖与自沙漠南缘向东流来的车尔臣河汇合,然后再向东流入喀拉和顺湖。由此,在塔里木河下游两岸便形成了一条400多公里长的胡杨林带,被人们形象地称为“绿色走廊”。这条绿色走廊,分开万顷黄沙,隔断东边库姆塔格沙漠(罗布沙漠)与西边塔克拉玛干沙漠,为人类开辟了一条贯穿沙漠南北的生存通道。今日的218国道从绿色走廊中蜿蜒而过,将塔里木盆地南北缘连在一起,将新疆与青海连在一起,可以说是新疆南通内地的一条交通孔道。据称这条绿色走廊的胡杨林面积有近百万亩,堪称是大自然赐给塔里木盆地的一条绿腰带。

丝绸之路绵延8000多公里,途经戈壁、沙漠、碱地、草场、冰山、雪岭,环境严峻,道路复杂,古代有芦苇路、盐桥路、冰梯路、汉砖路,近代有碎石路、沥青路、红砖路。

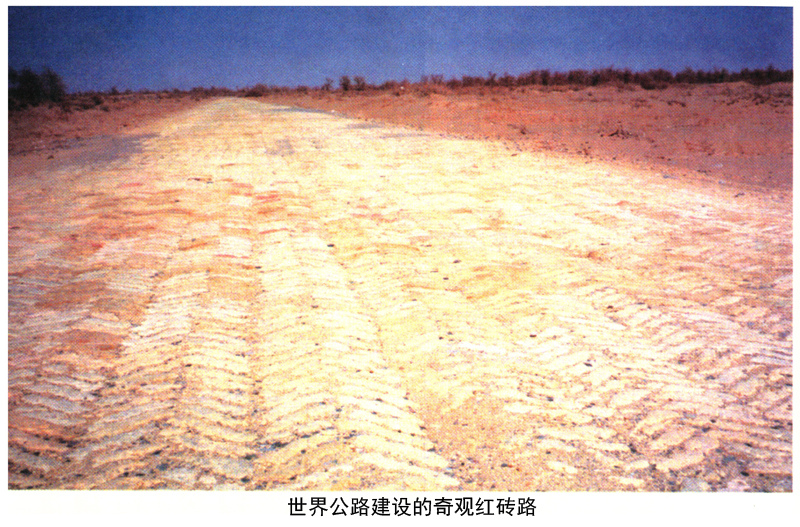

自尉犁县沿绿色走廊南下,行约200公里过英苏后,便可见到世界公路建设的奇观,位于218国道柏油路旁,特意留作文物保存的一段红砖路。

这段红砖路,是1966年参加新疆建设兵团工二师工程队的2000多名北京知识青年,在极其艰苦的条件下,就地取材,自力更生,土法上马,利用附近枯死的胡杨树烧制红砖,按人字形密集铺砌成的一条世界少见,国内仅有的堪称创造性的公路。铺筑这条红砖路,每公里用砖60万块,全路102公里共耗砖6120万块。

一位参加过这条红砖路建设的北京知识青年、兵团战士回忆说:时值“文化大革命”如火如荼之际,他们告别首都,告别亲人,高唱着“满怀希望、满怀理想,跨山越水到边疆”的歌曲,登上西进的列车进疆后,编入工程支队,驻扎在尉犁县,参加修筑由库尔勒至若羌的公路。那时,建设工地沿途都是沙包、戈壁,要靠红柳枝、罗布麻、骆驼刺铺垫后,汽车才能通过。他们按军事化组织,每班十几个人挤住一顶帐篷,“中午骄阳似火,帐篷如蒸笼一般,到夜里,冷风阵阵,又被冻醒”。他们以“北京锨”替代新疆的坎土镘,提高了工效,仅用两年零四个月时间,便完成了原计划五年完成的路基,等着从库尔勒运沙石料来铺路面。

但当时交通运输单位正忙于“抓革命”,而无暇顾及“促生产”,工地只得停工待料。此时,有人大胆提出当地有好粘土可以烧砖铺路,但烧砖用煤也要到几百公里外的塔什店煤矿去拉,又根本找不到汽车。

“一个星期天,施工员到戈壁滩上去捡干鹿角,发现距驻地不远的沙丘上横躺竖卧着许多枯树,越往里走越多。原来这里曾是原始胡杨林,但因缺水,树都枯死了。”后经上报批准,他们因地制宜,就地取材,用风干的胡杨枯木作燃料,展开了一场烧砖铺路的攻坚战。

他们分工负责,打柴火的“两人一组,一辆双轮车、一把锯子、一把斧头是全副装备”,“一壶凉开水,两个苞谷馍,一块咸萝卜,就是一顿午饭。开始,每人一天打柴定额是600公斤,后来降至300公斤。由于是“用风干木作燃料烧窑火力猛,温度高,烧出的红砖像涂上一层瓷釉,色泽青黄,黄中透绿,颇似北京故宫顶上的琉璃瓦,轻轻敲击,叮当作响,仿佛金属发出的声音,其硬度和强度都大大超过了青砖,而接近于陶瓷。”因此命名为“琉砖”。1971年初,西北公路设计院一位工程师,闻讯前来检测后感慨道:“这样的砖路真是世界少见,国内仅有的……修起这样高水平的公路,的确是个伟大的创造,值得载入史册。”

这位兵团战士回忆说,“在塔里木的五年筑路生涯,给我们这些北京知识青年上了进疆后的第一课。尽管当时生活十分艰苦,劳动也很艰巨,但它使我们懂得了什么是自力更生、艰苦创业、顽强拼搏、无私奉献的兵团精神,这是一笔令人终生受用不尽的精神财富。当年的筑路人,除已献身大漠,埋骨荒丘之外,如今多数已离开兵团,天各一方:有的下海经商腰缠万贯,有的成为专家学者走上高等学府的讲台,有的仍在平凡的岗位上辛勤耕耘,但无论走到哪里,兵团精神永远都是我们取之不尽,用之不竭的精神动力。

就是在兵团精神支持下,以难以计数的胡杨木为代价,凝聚着2000多北京知识青年的勤劳、勇敢、智慧和血汗的这条史无前例的红砖公路,在2002年曾获大世界吉尼斯之最纪录。

这条十分特别的公路在发挥了35年作用后,已经功成身退,光荣退休了,现仅保留5公里作为“现代文物”,留以纪念当年兵团筑路战士之丰功伟绩。

虽听说有人提出当时烧砖用的胡杨木是否都是枯树?担心在每天都有定额压力和竞赛压力的形势下,是否有“活树”充“枯树”的疑问。但当人们见到历经几十年风沙雨雪和千千万万车来人往磨损后,“人”字形的砖块仍坚实如初,平坦的路面在阳光下熠熠生辉,想起“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”诗句时,也不能不对那些满怀希望、满怀理想,付出青春、活力、勇气、智慧,献身边疆建设事业的北京知识青年们,表示由衷的怀念和敬佩之情;对号称荒漠卫士的胡杨树,生时艰难成长,绿满荒原,庇荫大地,对人类无限忠诚;死后身焚烈火,泪化青烟,对人类无私奉献的精神,表达出无奈的惋惜和感激之意。

[讲过红砖路这一“现代文物”,让人联想起另一处“现代遗址”,那也是兵团战士在特定的环境背景下留下的遗迹。]

在尉犁县以东,原孔雀河沿岸,营盘古城遗址以西几十里的地方,保存着原新疆生产建设兵团三十五团甘草连弃置的厂房宿舍。20世纪90年代初,为了自立更生发展生产,因地制宜开展多种经营,农工们披星戴月,大量挖掘荒原旱地里艰难生长的甘草,炼制甘草浸膏出售,无奈地维持生计。以致将方圆几百里的甘草挖了个一干二净,连“甘草爷爷”“甘草孙子”都没放过,严重地破坏了荒漠植被,极大地助长了沙化的进程。其后在保护生态环境的强烈呼吁下,甘草连被勒令停产。农工们离去后,遗留的厂房、宿舍,成了新的“现代遗址”。

进入这处厂区遗址,但见宽敞的车间挺立荒地,高耸的烟囱直指蓝天,不免令人触景生情,可叹当年生产红火时,冲天而立的七座烟囱浓烟滚滚,大量活生生、鲜嫩嫩、甜滋滋的甘草在铁釜中沸腾、呼号、悲泣,真是“生存千万年,凭空遭浩劫,断我绵延路,相煎何太急?”想起那些不堪回首的日日夜夜里,厂区上空烟尘弥漫,遮天蔽日,百里荒原,绿色尽失,飞沙走石的情景,人们不禁会愤然发问:为了一时之利,一地之利,只顾眼前,不计后果,暴殄天物,破坏生态环境,破坏人类的生存空间之举,将何以面对后人?如今,错也错了,改也改了,其所造成的影响短期内也难以挽回了,那就让这处“现代遗址”依旧原模原样地保存在丝路古道之旁“立此存照”,以为那些急功近利,只看眼前不顾长远的,头脑发热乱搞政绩工程的决策者们,作为前车之鉴吧!丝绸古道上频频出现的沧桑巨变,像陇西弱水断流,敦煌月牙泉水萎缩,疏勒河水锐减,罗布泊干涸,孔雀河绿洲消失,楼兰王国消亡,胡杨林锐减,新疆虎灭绝……这一切不都是大自然一而再,再而三地在向人类敲响警钟么!