敦煌所出四件张君义文书中,有两件是张君义立功的公验,分别记录了张君义在唐中宗景龙三年(709)五月、六月参与救援被突骑施包围的安西的两次战争。①此事不见史载,值得重视。两次战争又包含若干次小规模战役,都详细标明了作战地点,如破连山阵、临崖阵、白寺城阵、仏陁城阵、河曲阵、故城阵、临桥阵、蓿园阵、碛内阵、莲花寺东涧阵等。对这些战阵及其发生地点的考察,不仅可以揭示唐军行军作战的方向,进而了解中宗景龙年间西域政局之变化,补充历史记载之不足,而且还有助于认识古代龟兹的地理交通概貌。笔者不揣谫陋,试图对其中的白寺城作初步探讨,敬请方家不吝赐教。

白寺城一名仅见张君义立功第壹等的公验文书上,兹录相关文书数行如下:

1敕四镇经略使前军 牒张君义

2 五月六日(破)连山阵 同日…………日破临崖阵

3 同日破白寺城阵 九日破□坎阵 同………同日破仏陁城阵

4 十一日破河曲(?)阵 十二日破………十四日破故城阵

5 同(日)破临桥阵

(后略)②

文书上钤“盐泊都督府之印”,显然属正式公文(抄件)。据文书后文记载,该牒文制作时间在景龙三年九月五日,知唐军此次作战发生于该年五月六日至十四日,历时九天,作战十余次,战争之艰巨及残酷可想而知。文书2行记唐军“破连山阵”、“破临崖阵”,表明两地有敌军驻守。从“连山”、“临崖”名称看,二地应为形势险要之地。库车境内西面、北面有雀离(尔)塔格山环伺,即《水经注》卷二《河水二》所记龟兹境内的“赤沙山”。③“连山”、“临崖”当与此山有关。文书3行记“同日破白寺城阵”,联系上下文,此“同日”应指五月七日或八日。“白寺城”一名,不见史载,但“白寺”却出现于法国学者伯希和氏在库车都勒都尔·阿护尔遗址所获汉文文书中,其中一件编号为D.A90号的文书存4行,内容如下:

1掏拓所 帖城局万……

2 白寺、河西寺在寺院等所□……

3 仰城局万清自(镇)带来一……

4 外即……

(后缺)④

文书缺纪年,从帖文格式及“掏拓所”、“城局”等称谓看,应在唐朝统治龟兹时期。文书大意是讲主管渠堰缮修事务的掏拓所下帖给某城城局万清,要其率领白寺、河西寺在寺若干人,即日至某处劳作。白寺与河西寺在文书中相提并论,显然都属于龟兹境内之寺。都勒都尔·阿护尔遗址,即库车渭干河西面的夏克吐尔遗址。渭干河,唐代称白马河。⑤文书出土于夏克吐尔遗址,则文书中的“河西寺”,应指唐代白马河之西的某寺。1907年伯希和在此遗址进行考古发掘后,曾绘一平面图,并认为这区遗址可能是玄奘《大唐西域记》中提到的“阿奢理贰大寺”。⑥黄文弼先生1928年在库车考察时,仍视该遗址为“古代寺庙遗址”和“大庙遗址”。⑦而“河西寺”,顾名思义,就是位于某河之西的寺院。夏克吐尔遗址正好位于渭干河西面,且存有寺庙遗迹,二者颇相吻合。因此,河西寺的位置,应该就在夏克吐尔遗址。上引文书中只记白寺和河西寺,而不言其他寺,说明二寺不会相距太远。又伯希和在夏克吐尔遗址所获D.Al01号汉文文书中,也提到“白寺”,兹引录该文书的内容如下:

(前缺)

1报,娑勒先言许留粟拾硕,后即对

2面,亦有恩答。今为 长官在白寺,故使

3吏心奴走取与好白羊一口,速付,专待,莫令

4空来。九月十七日。义⑧

本件亦缺纪年,不过,从2行“长官”前空阙的行文格式及“吏”的称谓看,其年代也属唐代。文书4行最后一字“义”,应是某官员的签名。文书类似帖文性质,遗憾的是,文书前缺,不知该帖具体发往何处?就残存4行内容看,涉及二事:一是“义”对过去某一事情作出的处理意见,二是“义”目前跟随某“长官”在白寺,为款待上司,下令要某地有关人员准备好白羊一口,并派吏心奴前来领取,而且要求“速付”,不得延误;自己则专门等待,不要让心奴空手而来。从语气分析,“义”应即该地的长官。文书出土于夏克吐尔遗址,显然,该地所在机构应即收文单位。文书书写地点很可能就在白寺。此“白寺”与上列文书中的白寺,无疑是同一寺。“义”“使吏心奴”赴夏克吐尔遗址所在机构取一口好白羊,以招待身在白寺的某“长官”,这也说明白寺所在位置不会距夏克吐尔遗址太远。

在夏克吐尔遗址周围,除隔河遥遥相对的库木吐拉千佛洞外,还未发现有较大的寺庙遗址。早在伯希和到来之前,日本大谷探险队就曾在都勒都尔·阿护尔遗址进行发掘,获纸质汉文文书数十件,其中编号为大谷1535号的文书是一设斋供养文,内容记龟兹地区汉人(疑即居住于都勒部尔·阿护尔遗址附近)石秀、王西五、张云、田游钦等出钱出粮,于“金沙寺设斋”祈福之事。⑨文书中的“金沙寺”,又见于库木吐拉石窟,如第49号窟刻有“金沙寺”,谷口区等7号窟刻有“画金砂寺”等字。⑩“金沙寺”与“金砂寺”,应指同一寺。黄文弼先生推测该寺为汉人在龟兹所建之寺,(11)马世长先生则进一步指出此寺可能就在库木吐拉。(12)大谷1535号文书有力地证实了黄、马二位先生的推测。这一情况昭示我们,尽管“金沙寺”位于库木吐拉一带,但夏克吐尔遗址出土的文书却有关于该寺的记载,说明两地之间的关系是较密切的。“白寺”的情况亦当如此。

按龟兹王姓白,“白寺”之得名,或与此有关。此寺有无可能是龟兹王寺呢?在库木吐拉石窟沟口区属于晋、北朝时期的第21号窟内,有十三个条幅全部填绘菩萨像,菩萨体态优美,装饰华丽,绘画线条流畅,色泽协调,是龟兹壁画的上乘之作。(13)此窟恐非龟兹一般百姓所开,更有可能是龟兹王室贵族所开之窟。(14)如果这一推测大致不误,则白寺或与此窟有关。总之,不管白寺具体位于何处,它肯定距夏克吐尔遗址不远,这是我们研究该地出土文书所得出的基本认识。那么,以“白寺”名城的“白寺城”亦当如此。

上引文书所记之“城局”万清,掏拓所下帖要他率人进行劳作,其职责与民事有关,应是某城的管理人员。吐鲁番阿斯塔那509号墓所出《唐某人与十郞书牍》载:“当城置城主四,城局两人,坊正、里正、横催等在城卌余人,十羊九牧。”(15)由文书可知,该城所置管理人员太多,所以才有“十羊九牧”之说。显然,城局是城主之下的管理人员。因此,白寺、河西寺附近是有城的,而且两寺可能由某城所管辖。

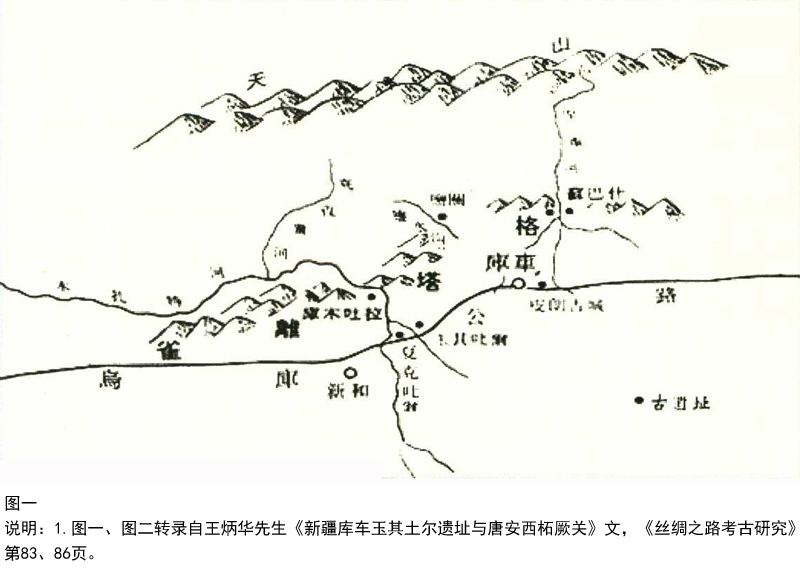

在渭干河东面有一区遗址名叫玉其土尔,与夏克吐尔遗址隔河相望。关于两区遗址的性质,王炳华先生曾有过精湛的考释,认为它们即是唐代龟兹的柘厥关,从而纠正了法国学者伯希和氏对该遗址性质的错误认识。(16)笔者完全同意王先生的这一卓识,只是想进一步指出,玉其土尔和夏克吐尔这两区遗址,不仅是唐代柘厥关的所在地,而且也是龟兹都督府下属机构“城”的所在地。

如所周知,唐王朝在龟兹设置龟兹都督府后,以其王白素稽为都督,统其众。(17)龟兹都督府下辖有九州,见诸史籍有姑墨、乌垒、温肃、蔚头等州,余失载。(18)州下建制如何?不详。《新唐书》卷四三下《地理志》“羁糜州”条云:

唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所及,皆边州都督、都护所领,著于令式。

同书卷“西域都督府州”条注称:“龙朔元年(661),以陇州南由令王名远为吐火罗道置州县使,自于阗以西,波斯以东,凡十六国,以其王都为都督府,以其属部为州县。凡州八十八,县百一十,军、府二十六。”既然于阗以西的西域各国有都督府、州、县的建制,那么,唐直接统治下的龟兹都督府,其下想必也有县的建制。不过,从目前库车所出汉文文书内容看,唐代龟兹地区有坊、村等基层建制,唯独不见有县设置的迹象。(19)敦煌所出唐天宝年间地志残卷记安西都护府辖下:“无县,管蕃府四。”(20)可见唐朝并未在四镇地区设县。日本学者荒川正晴先生认为,唐代安西都护府所管四镇羁縻都督府下,设有多个蕃州,每州由若干城邑组成,城内有坊,城外有乡、村。(21)那么,龟兹的城究竟属于何种性质呢?它相当于中原的哪一级机构呢?在伯希和库车所获汉文文书中,我们看到有“明府城”的记载,如D.A4号文书所记:

1 ……伽黎……

2 (保)人 白苏□□鸡年卌一

3 (保)人 明府城处半白瑟笃米黎 年五十

4 (保)人(22)

文书虽残,但从格式看,是一残契尾无疑。显然,白苏□□鸡、白瑟笃米黎都是保人,而且是龟兹本地人。值得一提的是,保人白瑟笃米黎是明府城的处半,于阗文书中有“叱半”,据池田温先生研究,唐代于阗市城以若干坊构成,乡野以乡、村分治,俱有叱半主要任征税。(23)古代龟兹、于阗相邻,处半与叱半在音读、译写方面皆有相似类同之处,二者应都同是地方基层管理人员。“明府城”在这里,就是指白瑟笃米黎所在之城的名称。按明府,乃唐人对县令的尊称,之所以称“明府城”,或许就是指该城相当于县一级机构吧。(24)在D.A92号和D.A108号文书中,还见有“席明府”、“张明府”的称谓,(25)他们的身份似乎并不低。按席、张乃汉人姓氏,而且唐代人名中,取名为“明府”者,似不多见。因此,“席明府”、“张明府”之称,应指他们担任了相当于县令一级的职务。有“明府”、“明府城”,却无县的设置,这或许正是中原唐制与龟兹地方制度的一种有机结合。在夏克吐尔遗址出土的汉文文书,内容极为丰富,举凡政治、经济、军事、宗教、文化等,无所不包,恐怕并非“关”这一稽查行旅的边检机构所能容纳的。文书中除“明府城”之记载外,还有“入城”、“去城”、“在城”等字眼,(26)说明夏克吐尔遗址就是唐代某城的所在地。黄文弼先生1927年在此地考察时说:“此地亦名千佛洞,实为大庙遗址,形同一小城,周约三百八十米。沿城四周,均有住宅遗迹。(27)这与出土文书所记该地在唐代时有坊、村的情形,颇相吻合,二者可相互参证。陈世良先生《龟兹都城研究》也这样认为:“据我们对夏克吐尔遗址的调查,该遗址明显地分为内外二重城。”(28)笔者于1998年随陈国灿师赴克孜尔石窟参加“唐代西域文明——安西大都护府国际学术讨论会”时,曾对该遗址及河对岸的玉其土尔遗址进行过短暂的访问和调查,对两处遗址作为古代龟兹“城”的性质也有一些较为直观的认识和了解。长年在库车地区从事考古发掘工作的张平先生,曾两次教示笔者:夏克吐尔遗址肯定是古城遗址。(29)这些都充分说明夏克吐尔遗址是古代龟兹的“城”。由于文书出土于夏克吐尔遗址,据此推测,该遗址可能就是唐代龟兹“明府城”的所在地。

如所周知,古代龟兹是一城郭之国。据史籍记载,唐太宗贞观二十二年(648),阿史那社尔率唐军平龟兹,前后破其五大城,并遣使谕降小城70余座。(30)龟兹这种大城与小城之别,已为考古发现所证实。据黄文弼先生对库车及其周围地区遗址的考察,龟兹王都皮朗古城遗址周长约7公里;羊达克沁大城为三重,大外城周约3351米,内城周约510米;新和县境内的于什格提古城也是城为三重,规模颇大;其余古城遗址,周长大多在数百米左右,也有一些周长数10至100多米不等的小城遗址。(31)1989—1990年,新疆文物考古工作者在阿克苏地区进行了比较全面的文物普查,并发表一份详细的普查报告。(32)这些都为我们认识库车及其周围地区古城遗址提供了重要的参证。

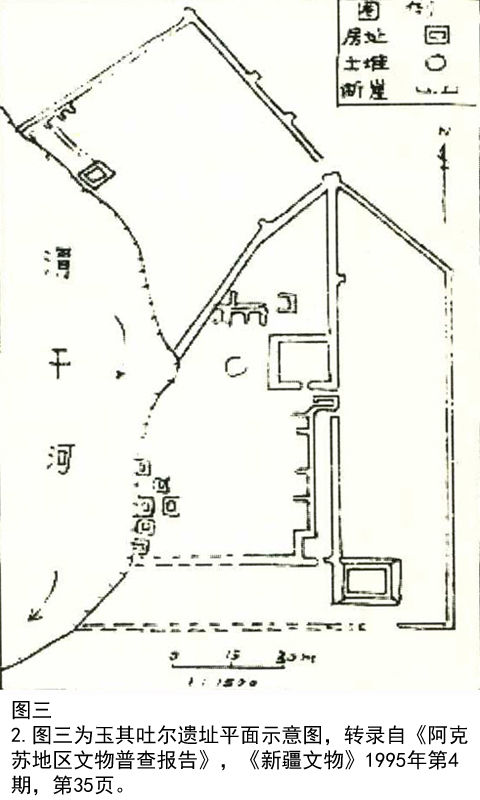

关于玉其土尔遗址,据黄文弼先生考察报告说:“旧城名色乃当,遗址尚存,周约420米,四方形,城中已开垦为熟地。余等在城东北隅,拾唐代陶片数枚,间有带波纹灰陶片,当在唐前。在城北0.5公里,且有一陶片上划汉字,字迹甚模糊。有土堡一,本地人称为‘炮台’,盖为当时守戍官兵瞭望之所。”(33)又据新疆文物考古工作者1989—1990年的调查:“遗址呈南北坐落,东西长60—100米,南北长约有210米。由外城、内城和北城三部分组成。外城位于遗址南部,平面呈不规则长方形。北、东、南三面有墙,西面临河崖无墙,北墙由两段构成,长约110米,东墙长约110米,南墙长约102米……东南角外正对外墙城门有座高台,南距南墙约7米,东距东墙约13米。台基东西长约19米,南北长约16米。由基底向上逐渐收分呈梯形,高约8.8米……内城内房屋林立,排列有序……遗址城墙保存较好……局部墙上有马面,转角处有角楼……遗址的使用时间较长,后来曾经重新修补过……遗址内散发着大量陶、铜、石器和钱币等遗物。”(34)综合二者可知,玉其土尔遗址早在唐以前就已存在,在唐代继续使用,其性质不仅仅是一军事单位,从“内城内房屋林立,排列有序”可以看出,该地也属民居之地。再从面积大小看,此遗址周长在四百米左右,与渭干河对岸的夏克吐尔遗址相当。因此,玉其土尔遗址与夏克吐尔遗址在古代都是政治军事行政单位,是唐代龟兹都督府下属“城”的所在地。伯希和在夏克吐尔遗址所获D.A83号文书中,有一残片,书有“牒上龟兹都督府”七字。(35)在唐代,下级单位发牒文给上级部门,统称“牒上”,此残片无疑表明,牒文所发单位与龟兹都督府之间存在着上下隶属关系。这也可以加强我们对两区遗址性质的认识。

据《唐六典》卷三〇督护州县官吏条,唐代关分上、中、下三等,设令、丞、录事、府史、典事、律吏等官吏,关的职责是:“掌禁末游,伺奸慝。凡行人车马出入往来,必据过所以勘之。”天下诸关由中央刑部司门郎中、员外郎所统管。西域地区只有铁门关为中关,余皆为下关,控扼出入龟兹王都的要道,地位十分重要。(36)关于盐水关,王炳华先生有如下简单介绍:“自库车方向入(盐水)沟,不远即见一古代石垒,耸立于沟谷西崖石壁上。高仍三、四米。今名夏德朗。深入四、五里,又有一石垒,耸峙于峭壁。均以块石、土、树枝相叠砌。”(37)新疆文物考古工作者1989—1990年的调查更为详细,并名之为“盐水沟关垒遗址”,调查报告称:“遗址分布在东西长约1.5公里的距离内,共四座。除最南一座保存较好外,其余三座仅保留一点痕迹。南垒东西长约7米,南北长约11米,残高约7米。顶部东西长约5米,南北长约5.5米。东、西、北三面较直,南面与山体相连。中心部分为沙砾土筑成,外敷一层草拌泥。四周及顶部为片石垒砌。”(38)值得注意的是,盐水关遗址的情况,与玉其土尔遗址中的高台,也就是黄文弼先生所说的“炮台”颇为相似。如上所记,该高台台基东西长约19米,南北长约16米,高约8.8米,而且位于外城门与内城南门之间,控扼内外两城,正好稽查出入该城的行旅,所处位置相当重要。因此,笔者推测,此高台可能就是唐代柘厥关的所在地。玉其土尔遗址则是“白寺城”的所在地。

上文业已指出,夏克吐尔遗址出土的文书中,“白寺”与“河西寺”相提并论,二者相距不会太远。所谓“河西”,即指某河之西,今天的渭干河在唐代名白马河,“河西寺”可以肯定就是白马河西面之寺,而渭干河之西的夏克吐尔遗址中,又存有古代寺庙的遗迹,“河西寺”当位于该遗址之中。那么,“白寺”或以白寺名城的“白寺城”,也应当距夏克吐尔遗址不远。在夏克吐尔遗址周围,除隔河相望的玉其土尔遗址外,再无其他较大的古城遗址。而玉其土尔遗址的种种迹象表明,该遗址既是民居地,又具有军事职能,这从其城墙上有马面、角楼等军事设施可以清楚看出,它显然就是古代龟兹的“城”。因此,把玉其土尔遗址比定为唐代龟兹的“白寺城”,应该不会有太多的疑问。

上揭文书记张君义等军破白寺城阵后,又破□坎阵、仏陁城阵、河曲阵、故城阵、临桥阵等。仏陁城以“仏陁”名称,当有其特殊含义。据玄奘《大唐西域记》卷一《屈支国》“大会场”条,龟兹王城西门外立有高达90余尺的佛像,该国于像前建五年一大会处,此地在龟兹政治、宗教生活中曾发挥过重要作用。(39)仏陁城有无可能就在此地呢?由于库车皮朗古城西面尚未发现有古城遗址,不便遽断。“河曲”,一般指河流弯曲之地。据《水经注》卷二《河水二》,龟兹境内有东川水和西川水,东川水即今天的铜厂河,西川水即唐代白马河。既然确定白寺就在白马河附近,则“河曲”应指该河的某一弯曲之地。也就是说,唐军是沿白马河行军作战的。“故城”,《水经注》卷二《河水二》记东川水有一支西南入龟兹城,继续往东南流,与流经龟兹城南的一支西川水相合,汇为一水,“水间有故城,盖屯校所守也”。(40)黄文弼先生在库车南部考察时,据穷沁旧城的古建筑形式属圆形,颇类轮台之着果特旧城,推断该城可能就是《水经注》中所说的“故城”。(41)此地临河,又有城,无疑是一理想的屯防之地。文书中“故城”与此同名,二者应指一地。唐军最后一战是“破临桥阵”,所谓“临桥”,也与河道有关。由此不难看出,唐军作战方向是由西而南,基本上是沿白马河河道走向进行的。问题在于唐军从何而来?结合唐景龙年间西域形势的变化,笔者倾向于认为,张君义等唐军是从天山以北南下而来,穿越雀离塔格山,再沿山谷向西经盐水沟到白寺城。关于此点,拙文:《敦煌所出张君义文书与唐中宗景龙年间西域政局之变化》(42)曾过有初步探讨,此处不赘。

综上考察,笔者认为,唐代龟兹白寺城是龟兹都督府统辖下的一级行政管理机构,其地理位置就在今库车西面的玉其土尔遗址。当然,本文的考察仍属推测,还有待今后库车出土文书、文物的进一步证实。

(为便于理解本文内容,特于文后转录王炳华先生等所绘三幅库车地区考古遗址平面示意图,请参看。谨向王先生等表示衷心感谢!)

(本文原载《敦煌学辑刊》2000年第1期,收入本书时,略有修改)

①参见[日]大庭脩:《敦煌发现の张君义文について》,《天理图书馆报ビブリア》二〇(古文书特集号),1961年10月;收入氏著《唐告身と日本古代の位阶制》,第229—249页;[日]内藤みどり:《“张君义文书”と唐·突骑施娑葛の关系》,载《小田义久博士还历记念东洋史论集》,第181—209页;参见拙文:《敦煌所出张君义文书与唐中宗景龙年间西域政局之变化》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第二十一辑,第269—295页。

②唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第四辑,第273页。并参大庭脩、内藤みどり上揭文中的录文。

③杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》,段熙仲点校,陈桥驿复校,第108页。参见韩翔、陈世良:《龟兹佛寺之研究》,载新疆龟兹石窟研究所编:《龟兹佛教文化论集》,第57页。

④Eric Trombert,Ikeda On et Zhang Guang-da,Les Manuscrits Chinois de Koutcha,Fonds Pelli-ot de la Bibliothèque Nationale de France,Paris 2000,p.86.

⑤《新唐书》卷四三下《地理志七下》:“安西西出柘厥关,渡白马河,百八十里西入俱毗罗碛。”第1149页。

⑥[法]伯希和:《吐火罗语与库车语》,载冯承钧译:《吐火罗语考》,第111页。伯希和考古发掘报告未获读,此处参考王炳华:《新疆库车玉其土尔遗址与唐安西柘厥关》,载氏著《丝绸之路考古研究》,第84—85页。

⑦黄文弼:《塔里木盆地考古记》,科学出版社1958年版,第17页。

⑧Eric Trombert,Ikeda On et Zhang Guang-da,Les Manuscrits Chinois de Koutcha,Fonds Pelli-ot de la Bibliothèque Nationale de France,p.91.

⑨[日]小田义久主编:《大谷文书集成》(壹),图版一三四。

⑩参见黄文弼:《塔里木盆地考古记》,篇16—17页;韩翔、朱英荣:《龟兹石窟》,新疆大学出版社1990年版,第62页;马世长:《库木吐拉的汉风洞窟》,载《龟兹佛教文化论集》,第322页。黄文弼前揭书,第17页。

(11)黄文弼:《塔里木盆地考古记》,第17页。

(12)马世长前揭文,《龟兹佛教文化论集》,第323页。

(13)新疆社科院考古研究所编:《新疆古代民族文物》,文物出版社1985年版,图版二六七,第14页有如下说明:“窟顶菩萨群像。北朝。选自库车县新2号窟。”又新疆文物局、文物考古研究所、博物馆合编:《新疆文物古迹大观》,新疆美术摄影出版社1999年版,第222页。

(14)此点承新疆文物考古研究所张平先生见告,谨此鸣谢。

(15)唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图文本)第四册,第336页。

(16)王炳华:《新疆库车玉其土尔遗址与唐安西柘厥关》,《丝绸之路考古研究》,第82—105页。

(17)《册府元龟》卷九九一《外臣部·备御四》,第11642页。

(18)《新唐书》卷四三下《地理志七下》,第1135、1149—1150页。王小甫先生曾倨相关史料考证出龟兹都督府所领之九州,然有些城是否即州,尚待进一步研究。参见王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第267页。

(19)参见拙文:《库车出土唐安西官府事目历考释》,《西域研究》1997年第4期。笔者在此文中曾推测唐代龟兹地区有县的设置,现在看来,这一提法并不妥当,特此更正。修订稿已收入本书。

(20)唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第一辑,第57页;王仲荦著、郑宜秀整理:《敦煌石窟地志残卷考释》,上海古籍出版社1993年版,第9页。

(21)[日]荒川正晴:《クチヤ出土<孔目司文书>考》,载《古代文化》第49卷第3号。

(22)Eric Trombert,Ikeda On et Zhang Guang-da,Les Manuscrits Chinois de Koutcha,Fonds Pelli-ot de la Bibliothèque Nationale de France,p.49.

(23)[日]池田温:《麻札塔格出土盛唐寺院支出簿小考》,载敦煌研究院编:《段文杰敦煌研究五十年纪念文集》,第219页。

(24)参见刘安志、陈国灿:《唐代安西都护府对龟兹的治理》,《历史研究》2006年第1期。修订稿已收入本书。

(25)Eric Trombert,Ikeda On et Zhang Guang-da,Les Manuscrits Chinois de Koutcha,Fonds Pelli-ot de la Bibliothèque Nationale de France,p.87,96.

(26)Eric Trombert,Ikeda On et Zhang Guang-da,Les Manuscrits Chinois de Koutcha,Fonds Pelli-ot de la Bibliothèque Nationale de France,p.104,108,109.

(27)黄文弼:《塔里木盆地考古记》,第17页。

(28)陈世良:《龟兹都城研究》,《新疆社会科学》1989年第2期,第122页。

(29)笔者曾于1998年、2000年两次随陈国灿师赴新疆学习、考察。在乌鲁木齐停留期间,笔者就阿克苏地区的遗址考古问题多次拜访、请教考古专家王炳华、张平两位先生,收获颇丰,尤其是张平先生对笔者教示,帮助最多。谨在此向两位先生表示衷心感谢!

(30)《新唐书》卷一一〇《阿史那社尔传》记破五大城、七十余小城,卷二二一上《西域·龟兹传》则记为破大城五、降小城七百余(第4115、6231页);《资治通鉴》卷一九九贞观二十二年(648)十二月所记与《龟兹传》同,第6264—6265页。据《新唐书·高昌传》(第6220页),高昌王国东西八百里,南北五百里,总有城二十余;而龟兹东西千里,南北六百里,其有城数当不会比高昌多出三十几倍。因此,笔者颇疑“七百”乃“七十”之讹。

(31)黄文弼:《塔里木盆地考古记》,第13—31页。

(32)新疆文物普查办公室、阿克苏文物普查队编:《阿克苏地区文物普查报告》,《新疆文物》1995年第4期,第3—99页。

(33)黄文弼:《塔里木盆地考古记》,第117页。

(34)新疆文物普查办公室、阿克苏文物普查队编:《阿克苏地区文物普查报告》,《新疆文物》1995年第4期,第33—36页。

(35)Eric Trombert,Ikeda On et Zhang Guang-da,Les Manuscrits Chinois de Koutcha,Fonds Pelli-ot de la Bibliothèque Nationale de France,p.83.

(36)参见王炳华:《新疆库车玉其土尔遗址与唐安西柘厥关》,《丝绸之路考古研究》,第82—105页。

(37)同上,第96页。

(38)新疆文物普查办公室,阿克苏文物普查队:《阿克苏地区文物普查报告》,第32—33页。

(39)(唐)玄奘著、季羡林等校注:《大唐西域记校注》,第61页。

(40)杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》,段熙仲点校、陈桥驿复校,第108—112页。

(41)黄文弼:《塔里木盆地考古记》,第25页。

(42)参见拙文:《敦煌所出张君义文书与唐中宗景龙年间西域政局之变化》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第二十一辑。

敦煌吐鲁番文书与唐代西域史研究/刘安志著. 北京: 商务印书馆, 2011;