和丝绸之路的走向基本一致,佛教在西域的东传也主要分南道和北道两条线。南道线上以于阗为中心,北道线上以龟兹为中心,西域最靠近中原的高昌也形成了一个特色鲜明的佛教东传的中心。在佛教传入西域的最初几个世纪里,这三个中心或以小乘佛教为主,或以大乘佛教为主,或大小乘兼有,显示出佛教初来时思想的活跃和斗争的激烈。这种斗争的结果是,西域各地的佛教艺术既精彩纷呈又各具地区特色,尤其以“龟兹风”闻名世界。

佛教传入于阗以后,得到了于阗王的尊崇和信仰,造佛像,建迦蓝,举国信佛。在于阗的买力克阿瓦提佛寺遗址曾经出土了一些泥塑的小佛像,时间大约是在东汉时期。可见,此时的于阗虽然还没有像后来的中原地区一样,大兴开窟造像之风,但是佛教建筑和雕塑在该地还是很盛行的,佛教在于阗精神生活中的地位也由此可见一斑。

于阗地区的早期佛教属于小乘佛教,但是到了三国时期,这一地区出现了大乘佛教。据史书记载,魏甘露五年(260年)朱士行等僧人西渡流沙来到于阗国,在这里找到了大乘佛教的经典《放光般若经》,派人送回洛阳,翻译成汉语。晋隆安五年(401年),法显挂锡于阗瞿摩帝迦蓝,暂住约三月有余,他对当时的于阗大乘佛教有过详尽的描述。

大乘佛教最基本的特征是力图参加和干预社会的世俗生活,要求深入众生,普渡众生,把“权宜”、“方便”放到与教义原则相同的高度。因此,大乘佛教的适应性极强,包容的范围广,传播的渠道多,发展的速度快,把小乘佛教远远甩在后面。于阗的大乘佛教比丝绸之路北线的佛教中心更加面向世俗生活,而作为典型的遁世标志的石窟寺和在崖壁上开凿的居室,当然比北线上的佛教中心少得多。

龟兹地处于今天的库车一带,是古丝绸之路北线的一个重要大国。因为其重要的地理位置,龟兹在佛教东传的过程中扮演了一个无可替代的中转站的角色,与中原地区佛教传统发生着密切的联系。

龟兹佛教的发展兴旺与当时的龟兹王室的鼓励和支持是分不开的。龟兹的王室白姓人士中就有多人出家为僧,其中白延、帛尸梨密多罗等人还翻译了大量的佛经。

与南线的于阗不同的是,龟兹的佛教传统一直是以小乘佛教为主,是当时小乘佛教的圣地,而且声名远播,以至于出现了“以小乘为佛教之极致,而凌辱大乘教徒”的现象。

在西域佛教的历史上有一个著名的僧人,叫鸠摩罗什,他7岁随母出家,初学小乘佛教,后来入迦湿弥罗。他返回龟兹以后,与几个志同道合的大乘教徒一起,在天山南路的广大地区掀起了一场声势浩大的“佛教改革”,形成了大乘佛教风靡一时的盛况,受到了龟兹王的推崇。因此在鸠摩罗什时代,西域的大乘佛教达到了鼎盛时期。《晋书·龟兹传》记载:“其城三重,中有佛塔庙千所。”龟兹王的宫殿里也绘有佛像和壁画,形制如同寺庙,全国的僧侣不下万人,成为当时西域的佛教中心。

不久,由于内部纷争和政治斗争,龟兹的大乘佛教迅速衰落下去,小乘佛教又开始取代了大乘佛教的地位,但是大乘佛教在西域地区毕竟还占有很重要的地位,特别是汉族僧侣,都以大乘佛教为正宗,龟兹地区因而出现了大乘小乘佛教并存的的局面,从现存的克孜尔千佛洞中,很容易体会到这一点。

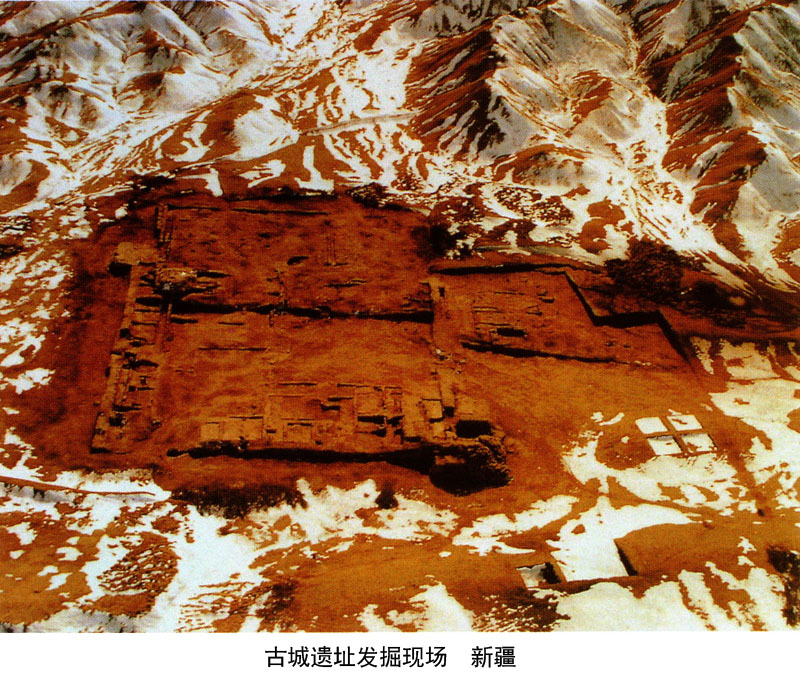

高昌是西域的另外一个重要的佛教中心。

高昌又称高昌壁,历史上曾称车师前部、和州、火州或哈剌火州,今天称吐鲁番。历史上,这里是中原地区和西域地区之间的重要门户,也是中原政权掌控西域的枢纽,历来为汉人在西域地区聚居的地方,汉文化在这里得到了充分的发展。

魏晋南北朝时期,高昌地区的佛教传统是以大乘佛教为主。史书记载,382年,车师前部王弥第与国师鸠摩罗跋提向前秦朝贡,献梵本《大般若经》一部,该经属于大乘佛教的理论典籍,由此可见大乘佛教在高昌地区的地位以及统治者对它的重视。由于高昌统治者对佛教的尊崇,这里成为中原地区佛教徒的避难所。在中原王朝几次大规模的灭佛活动中,佛教徒都纷纷来此避祸,而且这里也是中原佛教徒寻求佛教经典的首选地之一。

465年,同样信奉佛教的柔然虽然征服了高昌,但这一地区的佛教不仅没有受到冲击反而更加兴盛。北魏末年,高昌王遣沙门慧嵩入魏传教,被当时的人们称为“昆昙孔学”。慧嵩是小乘佛教的大师,说明此时高昌的大乘佛教和小乘佛教并行不悖。两种佛教派别并行的情况在西域诸国很常见,有时甚至还和其他宗教信仰并存,这在西域地区的佛教艺术方面表现得极为明显。

在接受佛教东传的过程中,各个中心在石窟艺术上也表现出了西域各地居民极富创造力的鲜明个性。

西域地区的石窟形制是最为明显的外在表现,它既有与周围地区的其他石窟存在共性的一面,也有表现自己强烈地方特色的一面,显示出多种文化观念的交互影响和沟通。西域地区的石窟从形制上可以分为中心柱窟、大像窟、方形窟和僧房等。

在龟兹,中心柱窟非常流行,其特点是在洞窟的中央伫立一方形柱体,柱体的前面是主尊的所在,柱体的另外三面和洞窟的石壁形成通道,供礼拜者礼拜时右旋绕行。这种方形柱体既是塔的象征,又起到支撑的作用,有利于加强洞窟的牢固,很适合龟兹境内结构松散的山体,因而又被称为“龟兹式”。

在高昌石窟中,除了中心柱窟和穹隆顶方形窟之外,还有一种“中心殿堂窟”和纵券顶长方形窟,这是龟兹石窟中所没有的。尤其是纵券顶方形窟,大者平面呈长方形,小者平面呈正方形,与现在吐鲁番地区的居民住房非常相似,这是当地人民根据本地的自然条件因地制宜创造的一种具有地方特色的建筑形式。

作为石窟艺术的另外一个重要组成部分——壁画艺术,在西域的石窟中也有非常独特的表现形式,体现出其丰富多采的地域和民族的特色。

在考察克孜尔的石窟壁画艺术时,我们首先注意到石窟壁画的装饰性效果,即非常注意讲究对称平衡,就石窟的整体而言,基本上是以石窟的中心线为轴,左右对称,前后均衡,突出了主佛的中心地位。再就每个独立的画面而言,也讲究对称和均衡,大型的佛传和经变图都是以大型的佛像为中心,两侧对称布局诸天、弟子、金刚等有关人物,统一而且和谐。西域壁画艺术的另外一个特点就是菱形方格纹的运用,菱形方格纹以四方连续的形式展开,交错延伸,具有很强的节律性。在西域的壁画中,我们还可以看到大量富于新疆地方特色的装饰图案,比如卷草纹、连珠纹、火焰纹、折线纹,这些颇具匠心的装饰纹样和佛教经典中的神奇故事结合在一起,给观者一种艺术感染,使其不由地生出对佛的敬畏之情。