丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

甘英出使大秦线路及其意义新探

作者:杨共乐

自从张骞“凿空”以来,中国与中亚、西亚、南亚以及欧洲国家和人民之间的关系日趋密切。各国使者在推动东西方经济文化的交流,加深各地居民间的相互了解方面起到了十分重要的作用。甘英就是这些使者中最具代表性的一位,由于资料所限,这里只能对甘英出使大秦的线路和意义作一新的考察。

一

甘英出使大秦一事,在范晔的《后汉书》中有详细的报道。

据《后汉书·西域传》记载:

和帝永元九年(97),都护班超遣甘英使大秦,抵条支。临大海欲度,而安息西界船人谓英曰:“海水广大,往来者逢善风三月乃得度,若遇迟风,亦有二岁者,故入海人皆齎三岁粮。海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”英闻之乃止。

同书还有两处提到了甘英出使大秦之事。第一处是在《西域传》的序言中。范晔这样写道:“(永元)九年,班超遣掾甘英穷临西海而返。”第二处是在《西域传》的末尾,范晔总结班超在西域取得的成就,盛赞甘英“抵条支而历安息,临西海以望大秦”。

这些材料都很明确地告诉我们,甘英曾经受西域都护班超的委派到过条支。但非常遗憾的是,范晔在这里并没有清楚地告诉我们甘英前往条支的具体线路。为了解决这一难题,国内外学者都投入了极大的热情,付出了巨大的努力,但还是无法找到令人信服的证据,得出正确的结论。现在一般的学者都认为:甘英前往条文的具体线路是“自龟兹它乾城奉命出发,经疏勒、莎车,西入葱岭,过蒲犁、无雷至大月氏,再西出木鹿(Margiana Antiochia)、和椟(Hekatompylos)、阿蛮国(Acba-tana)、斯宾国(Ktesiphon),抵条支的于罗(Hira),面临波斯湾”而还。①其主要理由是这条线路与罗马地理学家托勒密的记载一致。②

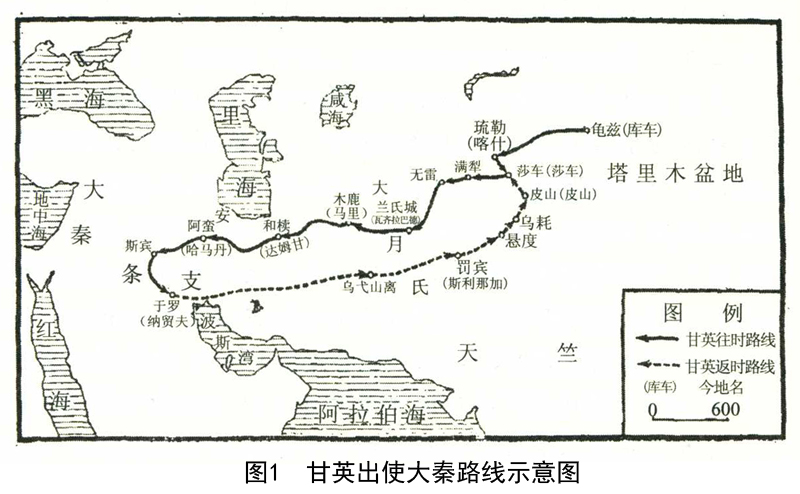

莫任南先生还为此附了甘英出使大秦路线示意图(见下图)。

然而,事实并非如此。甘英前往条支的具体线路恰恰与人们原先的说法相反,他走的是一条艰难无比的南道。证据是:

第一,托勒密在其名著《地理学》中确实提到了从Hierapo-lis经Acbatana、Hekatompylos到Bactria的路线,但它是为了计算经度的需要,为了计算有人居住的世界的长度。因为这条路线基本上和罗德斯岛的纬度趋于一致,而且道路较平,能够比较正确地计算出这段路的距离。更何况,托勒密并没有说这是由西方通往中国的唯一路线。至于F.Hirth等认为:中国记载的里数与西方人旅行记中的视距里标准(Stadium)相合,即古代中国的一里相当于古代西方的一“视距里”,并以此来证明托勒密在《地理学》中提到的从Hierapolis经Acbatana、Hekatompylos到Bactria一线与甘英的出使线路一致,这更是错误明显。③因为西方人的视距里标准“Stadium”与中国两汉的长度单位“里”完全没法等同。据测算,一“Stadium”相当于184.97米,而两汉的一“里”则相当于420米。④两者相差悬殊,岂能相等。

第二,袁宏的《后汉纪》中保存有甘英出使大秦的具体路线。袁宏为东晋时期人,其著《后汉纪》的成书年代比范晔的《后汉书》还早。据《后汉纪》记载:

大秦国,一名黎轩,在海西。汉使皆自乌弋还,莫能通条支者。甘英逾悬度、乌弋山离、抵条支,临大海。欲渡,人谓英曰:“汉(海)广大,水盐苦不可食。往来者逢善风时,三月而渡;如风迟则三岁。故入海皆齎三岁粮。海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”英闻之乃止。⑤

这条史料一直保存在《后汉纪·孝殇帝纪》中,或许是由于殇帝在位时间短,仅一年(106),不受人重视之故,所以几乎没有人注意到这条很有价值的材料。之所以说它有价值,是因为袁宏在此明确指出:“和帝永元中,西域都护班超遣掾甘英临大海而还,具言葱岭西诸国地形风俗,而班勇亦见记其事,或与前史异,然近以审矣。”也就是说袁宏提供的材料来自甘英本人,这条史料的发现实际上也就推翻了下面的三种说法,即H.J.阿伦所认为的条支是里海东南隅的一个半岛;列莫塞特(Remusat)、李希霍芬、亨利·裕尔等人提出的条支是指里海沿岸的某个地区以及李光廷在《西域图考》中所说的条支位于黑海北境,甘英所到之地是它管辖的黑海东岸。因为这三种说法都不符合从乌弋山离“西南马行百余日至条支”的记载。当然,更重要的是这一材料的发现实际上也就找到了甘英西去条支的具体线路,解决了被人遗忘了一千余年的历史疑难问题。

第三,范晔的叙述也恰好证明了上述史料的正确性。据范晔记载:

自皮山西南经乌托,涉悬度,历罽宾,六十余日行至乌弋山离国,地方数千里,时改名排持。复西南行百余日至条支。条支国城在山上,周回四十余里。临西海,海水曲环其南及东北,三面路绝,唯西北隅通陆道。——转北而东,复马行六十余日至安息。后役属条支,为置大将,监领诸小城焉。⑥

范晔在这里提供的线路不仅与《后汉纪》上所载的完全吻合,而且还大大地丰富了《后汉纪》的内容。这里既有非常具体的行程日期,也有许多当地的风土人情。若非亲身经历过这些地区,要提供这样的消息显然是不可能的,而这个亲身经历者也只能是甘英,因为范晔在《后汉书·西域传》序中说:“班固记诸国风土人俗,皆已详备《前书》,今撰建武以后其事异于先者,以为‘西域传’,皆安帝末班勇所记。”这就是说,《后汉书·西域传》所载西域诸国事情主要依据班勇所记。

众所周知,班勇为班超之子,安帝延光二年(123),任西域长史,率兵五百人,屯驻柳中(柳中即今西州县)。此后二、三年间,班勇活动惊人。延光三年(124)使鄯善、龟兹、车师前部归服。次年,又以敦煌、张掖、酒泉的六千骑兵联合鄯善、疏勒、车师前部的士兵共同平定了车师。顺帝永建二年(127),以敦煌太守张朗率河西四郡士兵三千人和诸闾三兵四万余人,分别从南北两道进攻焉耆,勇与朗约期会师焉耆,朗因为早先有罪,欲主动自赎,遂先期到达,焉耆王元孟投降。张朗因此免诛,而勇则因误期下狱。综上可知,班勇在西域前后不过五年,且如《后汉书·西域传》所说,“顺帝永建二年,勇复击降焉耆,于是龟兹、疏勒、于阗、莎车等十七国皆来服从,而乌孙、葱岭以西遂绝”。因此,在此期间班勇不可能与岭西诸国有什么交往。而“班勇所记”的内容显然不少来自班勇任长史时期的所见所闻、西域诸国入贡者所带来的各种消息以及其父班超时代积累的资料,而对于葱岭以西的部分,则主要来自甘英西使时所得的材料。

综合上述分析,我们可以知道甘英出使大秦的具体路线。他走的并不是人们一直认为的北道,而是南道。甘英出使线路的考证,对于我们确定条支的具体位置有很大的帮助。同时,也为我们研究丝绸之路的南道提供了更加可靠、丰富的资料。

二

甘英的出使虽然没有达到预先的目的,但它确实在扩大东汉与中亚、西亚各国人民的关系方面,在加深东汉与中亚、西亚各国人民的了解方面,以及在丰富中国人民的地理知识方面都起了很好的作用。

第一,甘英在前人实践的基础上,又对南道进行了新的探索,从而大大地延长了南道的长度,将南道一直延伸到波斯湾。西汉自张骞以来,汉使纷纷西去,但“前世汉使皆自乌弋以还,莫有至条支者”。这我们可从《汉书·西域传》的下述记载中得到更有说服力的证明。班固在这一著作中这样写道:“自玉门、阳关出南道,历鄯善而南行,至乌弋山离,南道极矣。”这充分说明,在西汉时期,人们对南道的认识最远只到达乌弋山离。只有甘英涉悬度,历罽宾,经乌弋山离,“抵条支而历安息,临西海以望大秦”。其活动范围之广,区域之大,西去路程之远,都远远超过了前人。从现有的材料看,甘英是第一个到达条支的中国人,开创了中西交通的新纪录。

第二,甘英的这次远征大大地丰富了东汉对中亚和西亚各国的知识,开阔了人们的眼界,纠正了前世的一些错误说法,在扩大极西地区的知识方面,意义重大。在出使过程中,甘英不仅克服了路途的艰辛,而且还对所过地区“境俗性智之优薄,产载物类之区品,川河领障之基源,气节凉薯之通隔,梯山栈谷绳行沙度之道,身热首痛风灾鬼难之域,莫不备写情形,审求根实”,为后人留下了丰富的第一手材料。这些材料包括他一路行走的时间,如从龟兹到乌弋山离的时间为60天;从乌弋山离到条支的时间为马行100余天;从条支到安息的时间为马行60余天。这实际上也就告诉了我们他每天赶路的大致速度。尤其值得一提的是,甘英较为详细地记录了安息西部的一些城镇的名称以及它们之间的距离,即从安息西界于罗国到斯宾国为960里,从斯宾国至阿蛮国为3600里,从阿蛮国至安息和椟城为3400里。这些地方显然是甘英回来时路过的地区。这么说的原因是,从安息和椟城至阿蛮国、斯宾国和于罗国的总距离为7960里。而这一路程刚好适合于《后汉书》由条支于北向东进入安息的叙述;此外,从条支到安息每天马行的平均时间也基本上与乌弋至条支的平均时间相一致。⑦因此,这些记录对于我们研究安息的历史,尤其是正确了解安息西部边界的历史,有很重要的作用。

第三,这次出使使东汉政府知道了大秦方面的许多情况。这些情况包括:大秦国的国名、地理位置、风俗习惯、政治状况,使中国内地居民了解到大秦是一个出产“金银奇宝”的西方大国,它常与“安息、天竺交市于海中,利有十倍”。更为重要的是,通过这次出使,也使当时的中国人知道了“其王常欲通使于汉”的愿望,为中国使者进一步探索通往大秦之路提供了非常重要的信息。

第四,甘英的出使促进了中西经济文化和各国友好关系的发展。范晔在赞扬甘英“穷临西海而还”之后,接着说:“于是远国蒙奇兜勒皆来归服,遣使贡献。”远国蒙奇兜勒也即时属罗马的马其顿。不久,安息国王满屈又遣使献狮子及条支大鸟。据《后汉书》卷四十七《班超传》载,永元十二年(100)班超给和帝上书,说:“谨遣子(班)勇随献物入塞。”这里所说的“献物”者,即《后汉书》卷五《孝和帝纪》所载“永元十三年(101)冬十一月,安息国遣使献狮子及条支大爵”一事。李贤注引《东观记》曰:“时安息遣使献大爵、狮子,(班)超遣子勇随入塞。”这些都是甘英出使大秦后带来的直接成果。正因为如此,所以甘英,这位我国外交史上的重要使者,理应受到后人的尊重。

① 莫任南:《甘英出使大秦的路线及其贡献》,载《世界历史》,1982(2)。林梅村也有类似的观点,参见《公元100年罗马商团的中国之行》,载《中国社会科学》,1991(4)。有人认为甘英出使应该是从龟兹出发的,因为据《后汉书·西域传》载:永元三年,“以超为都护,居龟兹”。他大概自龟兹西行至疏勒后逾葱岭,复经大宛、大月氏至安息都城和椟城。此后历阿蛮、斯宾、于罗而抵条支。归时,如《后汉书·西域传》所说,“转北而东,复马行六十余日至安息”,取道木鹿和吐火罗斯坦东还。参见余太山:《两汉魏晋南北朝与西城关系史研究》,219页,北京,中国社会科学出版社,1995。

② 也有人认为:西海即黑海,甘英走的是北道。参见方豪:《中西史通史》上册,15页,长沙,岳麓书社,1987。

③ 参见莫任南:《甘英出使大秦的路线及其贡献》,载《世界历史》,1982(2)。

④ 《春秋榖梁传》云:“古者三百步为里”。《史记·秦始皇本纪》载:“六尺为步”,而汉承秦制,秦以“六尺为步”,汉亦以“六尺为步”(《汉书·食货志》)。秦汉时一尺大约为现在的七寸。所以汉时的一里大约合今的420米。对于秦里的换算结果,各家有不同的看法。按林剑鸣提供的数据测算,秦一里合今345米。参见林剑鸣:《秦汉史》,145页,上海,上海人民出版社,1989年版。按白寿彝总主编的《中国通史》提供的数据测算,秦一里合今346.5米。参见白寿彝总主编:《中国通史》第4卷(上册),212页,上海,上海人民出版社,1995年版,但无论是1里等于420米、345米,还是346.5米,都与一“stadium”相差甚远。

⑤ 《晋书》云:“大秦国一名犁鞬……途经大海,海水咸苦不可食,商客往来皆三岁粮,是以至者稀少。汉时都护班超遣掾甘英使其国,入海,船人曰:‘海中有思慕之物,往来慕不悲怀。若汉使不恋父母妻子者,可入。’”这一记载显然与《后汉纪》一致。

⑥ 范晔:《后汉书·西域传》。

⑦ 从安息到斯宾国的每天平均行程为7960除以60等于133里。而从乌弋山离到条支的距离应该为26600减去12200等于14400里,而每天马行的行程应该为14400除以100等于144里。这一速度基本上和安息到斯宾国的速度相吻合。

早期丝绸之路探微/杨共乐著.-北京: 北京师范大学出版社, 2011;