丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

国法与乡法——以吐鲁番、敦煌文书为中心

作者:孟宪实*

摘要:通过吐鲁番、敦煌出土的契约文书,文章讨论了在民间契约问题上的国家立场。国家对于民间契约制定的司法界限是什么,与此同时,民间契约又是怎样对待国家法律的。在双方的相互对待中,文章试图找出一条国家与社会之间的边界。文章认为,乡法与国法之间,都有针对对方的预设:国法方面存在着预设的干预条件;而乡法方面对待国法既有依赖,又有预防。双方的关系,随着时代的变迁而发生变动。

关键词:敦煌吐鲁番文书 国法 乡法 契约

一

咸亨五年,是公元674年。这一年,唐朝最大的事件应该是八月唐高宗称天皇,武则天称天后,这标志着武则天政治生涯的新阶段。在遥远的西州,这一年发生了一场民事纠纷,债权人王文欢把债务人张尾仁告上了官府。不过这是不值得史学家记录的小事,然而对于我们今天的历史认识,却是难得的第一手资料。1964年,阿斯塔纳古墓群的第19号墓出土了一组文书,其中两件属于这个案件。一个是王文欢与张尾仁的契约,另一个是王文欢的诉状。前者,应该是后者的附件,是作为证据呈送给官府的。

让我们先看一下原来的契约文书:

1.□亨四年正月二十五日,酒泉城人张尾

2.仁于高昌县王文欢边举取银钱二(后缺)

3.至当年□□月别生(后缺)

4.日生利具还(后缺)

5.钱直。□身东西不在,仰妻儿及收(后缺)

6.□和立契,画指为验

7.钱主王文欢

8.举钱人张尾仁

9.保人吴白师

10.知见人辛

(后缺)①

这件重要的呈堂证据现在已经不完整。不过,通过王文欢的诉状,我们可以部分复原这个契约的部分内容——整理小组将此诉状文书定名为《唐咸亨五年王文欢诉酒泉城人张尾仁贷钱不还辞》,原文如下:

1.(前缺)酒泉城人张尾仁

2.(前缺)件人去咸亨四年正月内立契,(后缺)

3.(前缺)银钱二十文,准乡法合立私契。(后缺)

4.十文后□□钱二文。其人从取钱已来,(后缺)

5.(前缺)索,延引不还。酒泉去州(后缺)

6.(前缺)来去常日空归。文欢(后缺)

7.(前缺)急,尾仁方便取钱人(后缺)

(后缺)②

以上两件文书虽然都不完整,但可以互证。现在知道,张尾仁咸亨四年(673)正月,从王文欢手里借银钱二十文,按照当地的习惯,以月为单位计算利息。第二件文书的第四行,有“钱二文”字样,应该就是每月所生的利息数额。但是,张尾仁取钱以后,就没有按时偿还,酒泉城与西州城相去下近,王文欢多次往返索取,但是张尾仁一直不还。现在,王文欢家有急用,只好把张尾仁告上官府。这是王文欢诉状所写的内容。

通过与此契约大约同时的西州其他契约,可以为我们提供相似的证明,并比较全面地了解这个契约的基本面貌。让我们以《唐乾封元年(666)郑海石举银钱契》和《唐乾封三年(668)张善熹举钱契》为证,来了解王文欢与张尾仁的借钱契约,两者相距只有三五年的时间,有较高的参考价值。

《唐乾封元年(666)郑海石举银钱契》:

1.乾封元年四月廿六日,崇化乡郑海石于左憧

2.熹边举取银钱十文,月别生利一

3.文半。到左须钱之日,索即须还。若郑延

4.引不还左钱,任左牵掣郑家资杂物,

5.口分田园,用充钱子本直。取索掣之物,

6.一不生庸。公私债负停征,此物不在停

7.限。若郑身东西不在,一仰妻儿及收后

8.保人替偿。官有政法,人从私契。两和立契,

9.画指为信。

10.钱主左

11.举钱郑海石

12.保人宁大乡张海欢

13.保人崇化乡张欢相

14.知见人张欢德③

每一个契约都有异同,通过相同的部分我们可以复原一些残缺的部分。王文欢与张尾仁的举钱契约,第5行,“身东西不在”前的空格,应该是假定词“若”。后面缺少的部分应该是“仰妻儿及收后保人替偿”。再看下面的契约《唐乾封三年(668)张善熹举钱契》:

1.乾封三年三月三日,武城乡张善熹于

2.崇化乡左憧熹边举取银钱二十文,

3.月别生利银钱二文。到月满,张即须

4.送利。到左须钱之日,张并须本利酬还。

5.若延引不还,听左拽取张家财杂物平为

6.本钱直。身东西不在,一仰妻儿保人上钱使

7.了。若延引不与左钱者,将中渠菜园半亩,

8.与作钱质,要须得好菜处。两和立契,

9.获指为验。左共折生钱,日别与左莱五尺围,到菜干日。

10.钱主左

11.举钱人张善熹

12.保人女如资

13.保人高隆欢

14.知见人张轨端④

这个契约,在签名后面,都有画押记号。通过这个契约,我们可以复原张尾仁举钱契约第4行与第5行之间的残缺部分,应该是“听王拽取张家财杂物平为本钱直”。

我们现在回到案件本身,讨论王文欢是在怎样的情况下把张尾仁告官的。按照契约,如果张尾仁亡故(身东西不在),可以让他的妻儿偿还,如果举钱人张尾仁延期不还,钱主王文欢是可以拽取张尾仁的家财的,也可以让保人替还。现在的情况是,张尾仁人依然健在,就是不还钱。从诉状的用语推测,内容涉及王文欢因为急用钱而向张尾仁讨还,多次往返酒泉城和高昌城之间,因为一直没有结果,最后才告官。他并没有采取拽取张尾仁家财物来充当钱值的符合契约的行动。

官府最后如何审判此案我们不得而知。根据唐朝的法律,如果王文欢所诉是事实的话,一定会惩罚张尾仁的。《唐杂律》规定:“诸负债违契不偿,一匹以上,违二十日笞二十,二十日加一等,罪止杖六十;三十匹,加二等;百匹,又加三等。各令备偿。”⑤据此,张尾仁不仅要偿还王文欢的债务,可能还要受皮肉之苦。为什么王文欢在契约中已经规定在张尾仁不还钱的时候可以拽取张尾仁相当价值的家财,但他并没有采取这个行动而是告官呢?这一点我们在唐律中也可以找到答案。“诸负债不告官司,而强牵财物,过本契者,坐赃论。”议曰:“谓公私债负,违契不偿,应牵掣者,皆告官司听断。若不告官司而强牵掣财物,若奴婢、畜产,过本契者,坐赃论。”⑥即使契约中规定可以拽取负债人的财物以充债值,但是最难把握的是拽取多少才可以与债值恰好等值,稍有不慎,就有可能超出债值而造成犯法,那就会出现案中案的复杂局面。而所谓牵掣财物,一般不是由当事人执行,需要告官,由官府执行。《唐律》的律文,似乎含有两个方面的内容,一是当告官而不告官;二是牵掣财物过本契。所谓过本契,应该理解为超过了契约规定的数额。当事人王文欢没有直接牵掣财物,是一种符合法律规定的行为。他应该是知道擅自牵掣财物的法律后果,说明他是考虑过相关法律问题的,而法律的预先设防显然也是必要的。而王文欢把张尾仁告官,具体地说,就是“告官司听断”。

本文关心的问题是民间契约纠纷在什么情况下官府可以介入,也就是在这类纠纷中,民间与官府保持着怎样的关系,两者之间是否存在着一定的游戏规则。案件的进一步审理情况我们没有资料证明,但是,政府介入之后,恐怕也首先保持调解姿态。一件《唐贞观二十二年(648)洛州河南县桓德琮典舍契》能够说明这个问题:

1.贞观廿二年八月十六日,河南县张□□

2.索法惠等二人,向县诉桓德琮□宅价

3.钱三月未得。今奉明府付坊正追向县。

4.坊正、坊民令遣两人和同,别立私契。

5.其利钱限至八月卅日付了。其赎宅价

6.钱限至九月卅日还了。如其违限不还,任

7.元隆宅与卖宅取钱足,余剩任

8.还桓琮。两共和可,画指为念。

9.负钱人 桓德琮 琮

10.男大义 义

11.同坊人 成敬嗣

12.嗣

13.坊正李 差 经⑦

根据陈国灿先生的研究,这件出土于吐鲁番的西州古契约,应该来自当时的中原河南,其中“张□□”就是张元隆。⑧桓德琮向张元隆、索法惠借钱,用住宅作抵押,到了期限,却拿不出钱来赎回住宅,被债主张元隆、索法惠告了官府。官府入场干预,责令坊正负责,让他们再立私契,规定了还钱新的期限以及过限的处置办法。这是一个实用契约,上有签字和画押印迹。其中,没有债权人张元隆和索法惠,他们应该是此契的持有人,只有债务人还钱完毕后,这个契约才会回到债务人手中。我们现在无法证实后来的结果,如果这个契约是桓德琮带回西州的,可以说明债务关系已经解除。如果是张元隆带回的,则可能案件依然没有结束。通过这个案件我们可以看到,政府干预民间私契的方法,不是简单地进行法律宣判,调解是一个重要的选择方案,而充分利用私契也是调解的一个途径。

二

在本案中,有一个重要词语引起我们的注意,这就是:乡法。在诉讼辞中,王文欢把他与张尾仁订立的贷钱契约称之为“私契”,并称该私契依据的是“乡法”,所谓“准乡法合立私契”。乡法,在许多契约中都有涉及,如《麟德二年(665)八月赵丑胡贷练契》:

1.麟德二年八月十五日,西域道征人赵丑

2.胡于同行人左憧熹边贷取帛练

3.三匹,其练回还到西州,十日内还

4.练使了,到过具月不还,月别依

5.乡法酬生利,延引不还,听拽家财

6.杂物,平为本练直,若身东西不在,

7.一仰妻儿还偿本练,其练到安西

8.得赐物,只还练两匹;若不得赐,始

9.还练三匹。两和立契,获指为验。

10.练主左

11.贷练人赵丑胡(押)

12.保人白五千(押)

13.知见人张轨端

14.知见人竹秃子(押)⑨

这里的乡法使用,是“依乡法酬生利”。看来乡法中对利息的数额是有明确规定的,所以契约中没有具体的利息数额。

《武周长安三年(703)曹保保举钱契》也提供了类似证明:

1.长安三年二月廿七日顺义乡曹保保并母目

2.于史玄政边举取铜钱三百二十文。

3.月别依乡法生利入史,月满依数送

4.利。如史须钱之日,利本即须具还。如

5.延引不还,及无本利钱可还,将

6.来年辰岁石宕渠口分常田二亩,折充

7.钱直。如身东西不在,一仰收后保人当

8.代知。两和立契,画指为信。

9.钱主

10.举钱人曹保保、曹宝宝

11.母阿目十全

12.保人女师子

13.知见人杜孝忠

14.知见人吴申感⑩

相比之下,这两个具体契约中的乡法含义,似乎不如王文欢诉状中所说的乡法范围大。相对利息的数额,前文的乡法则是制定契约的所有依据。不管怎样,“乡法”这个词语说明在西州地方的民间习惯中,至少在民间契约的订立过程中,确实存在着这么一个规则。陈国灿先生认为乡法“当是指本乡原有的惯例。从多件举钱契看,西州举钱生息的原有惯例,可能就是上述多件契约上写的月息百分之十,月满即须纳利的规定”(11)。依据现有的资料,我们对乡法可以大概有所了解。从《麟德二年(665)八月赵丑胡贷练契》中我们可以看到,所谓乡法,在这个具体契约中就是利息数额的规定。根据王文欢诉状的用语,我们可以认为所谓乡法是关于制定双方契约的所有规矩。再根据《唐乾封元年(666)郑海石举银钱契》中的所谓“官有政法,人从私契”的说法,既然如此分明地并列,证明这些乡法与官府的政法没有关系,两者是完全不同的规则。此话语可以进一步解释私契的地位:民间的私契如同政府的官法一样具有权威性。

王文欢告诉张尾仁案件,就是一场官方裁定民间契约纠纷的案件。如果我们用乡法代表民间契约的话,那么告官行为则把乡法与国法连接起来。作为国家法律的执行机关,地方官僚机构当然要面对这样的官司,要面对民间存在的乡法问题。于是我们看到,民间社会秩序的多种因素,其中就有国法与乡法相编织的基本经纬线。

契约本身就是乡法,即使称作“私契”,他们也是合法的。不然,就不会有私契纠纷要告到官府,就不会告官司听断。对于民间私契,唐朝的法律并非没有顾及,《唐律》是如此规定的:

诸公私以财物出单者,任依私契,官不为理。每月取利,不得过六分。积日虽多,不得过一倍。若官物及公廨,本利停讫,每计过五十日不送尽者,余本生利如初,不得更过一倍。家资尽者,役身折酬。役通取户内男口,又不得回利为本(其放财物为粟麦者,亦不得回利为本及过一倍)。若违法积利、契外掣夺及非出息之债者,官为理。收质者,非对物主不得辄卖。若计利过本不赎,听告市司对卖,有剩还之。如负债者逃,保人代偿。(12)

诸以粟麦出举,还为粟麦者,任依私契,官不为理,仍以一年为断,不得因旧本更令生利,又不得回利为本。(13)

诸出举,两情和同,私契取利过正条者,任人纠告,利物并入纠人。(14)

在这些法律条款中,国家的法律规定了什么样情况下国家需要介入民间纠纷,什么样情况下国法不予干预。这就是所谓“官为理”的界限。比如,只要私契没有超出国法规定的界限,有私契要遵守私契,否则“官不为理”。但是,超出国法规定的范围,则国家法律入场干预,这就是“官为理”。

对此,并非只有吐鲁番资料可以证明这些原则的现实存在。唐高宗永徽元年(650)十月,发生中书令褚遂良抑买中书译语人史诃担土地的案件,因为可能存在政治斗争的背景,许多史书对此都有记载,如《资治通鉴》、《新唐书》、《旧唐书》等,而《唐会要》的记载最为完整,其辞曰:

永徽元年十月二十四日,中书令褚遂良抑买中书译语人史诃担宅。监察御史韦仁约劾之。大理丞张山寿断,以遂良当征铜二十斤。少卿张叡册,以为非当,估宜从轻。仁约奏曰:“官市依估,私但两和耳。园宅及田,不在市肆,岂用应估?叡册曲凭估买,断为无罪。大理之职,岂可使斯人处之。”遂迁遂良及叡册官。(15)

从《唐会要》的这个记录看,中书令褚遂良买的是宅院,而最令我们注意的是韦仁约所说的“官市依估,私但两和耳”。两和,即是两情和同,在私人交易中,最核心的问题是价格双方商议,如果有凭据,就是私契。吐鲁番出土的唐代民间契约中,经常有“两和立契”的文字。褚遂良是史诃担的长官,用市估的价格购买史诃担的宅第,没有采取双方商议价格的方式,因此被定为“抑买”。褚遂良最后是贬官同州刺史,雷家骥先生认为是长孙无忌袒护褚遂良才有这个从轻发落的结果。(16)由此,我们更能体会到私契在个人交易中的核心作用,因为私契正是两情和同的文字表达和证据。

除了国法以外,我们在民间的契约中,同样可以看到这条界限,可以感受到民间对这条界限的明确意识。民间的经济关系,用契约方式做一种保证,契约是作为凭证存在的。有的契约直接写道“两和立契,获指为验”,有的写道“两和立契,画指为信”(17),含义都是一致的。有的契约甚至这样写——“为人无信,故立私契为验”(18)。如果这些说法都能确证民间契约的意义的话,那么有的契约直接与国法联系起来,就更应该引起我们的重视,因为在民间订立私契的时候,他们是考虑到国法的。在上文所举的《唐乾封元年(666)郑海石举银钱契》中,把官法与私契并列,说“官有政法,人从私契”。其含义应该是遵从私契如同国法,私契在社会生活中的重要地位是与国法一样的。另一方面,这种文字告诉我们,从民间的立场来看,他们也对国法与乡法有着明确的界限划分。国有国法,乡有乡法,我们这里是遵从乡法的。这种以乡法为重的民间立场,不应该理解为刻意与国法制造对立,而应该看做是民间传统的自然存在。

一件开元十九年(731)十一月的文书,说明在西州,官方是遵循另外规则的。如果拖欠官方物品,政府也要按时间收利,“如违限不还,一依官法生利”(19)。所谓官法的生利标准,应该是上文所引《唐律》的“每月取利,不得过六分”。虽然同时规定,生利不许“回利为本”,这个六分的最高限额也是不低的。

类似的情况,我们从敦煌的契约中也可以得到证据,《唐天宝十三载(754)龙兴观道士杨神岳便麦契》,也使用“官有政法,人从私契。两共平章,画指为验”等语词。(20)而时间更后的敦煌契约,乡法的内容也一样存在。《戊午年(958)兵马使康员进贷绢契》就是如此书写的:

1.戊午年六月十六日立契。兵马使康员进往于西州充使,欠少匹帛,

2.遂于兵马使索儿儿面上贷生绢一匹,长四十尺,幅阔一尺

3.九寸。其绢断当利头,见还麦四硕。其绢西州到来限一月

4.填还。若于限不还者,便于乡例生利。若身东西不平

5.善者,一仰口承人男员进面上取生绢。恐人无信,故勒

6.私契,用为后凭。押字为定。(21)

敦煌契约比西州的契约晚几百年,虽然没有“乡法”的用语,但是有相类的“乡例”,含义是完全一样的。有的契约不用“乡例”,而用“乡元例”,含义一致。《丙寅岁(966)平康乡百姓索清子贷绢契》就提供了这样的证据:

1.丙寅三月十一日,平康乡百姓索清子为缘家中欠

2.匹帛,遂于莫高乡百姓袁佑往西上贷黄思绢

3.生绢一匹,三丈六尺六寸,幅阔二尺三分。其绢

4.利头看乡元例生利。其绢限至来年三月于时日

5.便须填还,于尺寸本绢。若于时日不得还本绢者,

6.准乡元例生利。若清予身东西不平善者,一

7.仰家妻代知当。两共对面平章,不许

8.休悔。如先悔者,恐人无信,故勒。用为后凭。(22)

后面署名是贷绢人索清子和他的房弟索又庆及叔叔。这里的“乡元例”就是“乡例”。更有一种说法是“乡元”。如《甲子(964)汜怀通兄弟等贷绢契》:

1.甲子年三月一日立契。当巷汜怀通兄弟等家内欠少

2.匹帛,遂于李法律面上贷白生绢一匹,长三丈

3.八尺,幅阔二尺半寸。其绢贷后,到秋还利麦

4.粟四石,比至来年二月末填还本绢。如若

5.于时不还者,于看乡元逐月生利。两共对

6.面,贷绢为定。不许违格者。(23)

“乡元”,应该就是“乡元例”,有的契约作“乡原”,如S.4504背《乙未年(935)押衙就弘子贷绢契》(24)。元例,或许可以理解为“原来的惯例”。而不论是西州还是敦煌的例证,都可以说明,不论是乡法还是乡例,都与具体的行政乡无关,是一种地方习惯和传统。

从我们列举的资料中,我们可以发现,不论国家还是民间,都注意到国法与乡法的存在与区别,在一般情况下,双方都应该是认真遵守两者的界限。民间在对方违约的时刻,需要官府入场干预,而政府也把这看做是自己的责任。但是,在国法的声明中我们也看到,国家对于民间秩序与规则的尊重,从法律的立场看,他们没有预设滥用行政权力。从《唐律》的规定我们可以看到,对于国法与乡法的界限,国家法律有明确的界限划分,而这个界限应该可以看做是政治与社会的大致分水岭。国法是国家意志的充分体现,而在国法中如此分明的界定国法与乡法,证明在这个问题上国家意识是明确的。我们也可以看到,这样的界限并非只存在于行政体制的底层,即使在中央政府所在地,也一样存在着这样的界限。这可以引导我们注意政治与社会的界限及其存在方式问题。(25)

但是,在历史变迁的过程中,除了民间有违约现象、国法入场干预以外,国法与乡法难道只是平行关系吗?如果不是这样,民间契约如何表现呢?敦煌吐鲁番文书也给我们提供了相关证据,从一个侧面反映了国法与乡法的关系。

上文所举吐鲁番出土的唐代文书《唐乾封元年(666)郑海石举银钱契》中,有一条重要声明很值得注意,其文说:“公私债负停征,此物不在停限”。即是说:如果发生宣布所有债务免除的情况,是不包括这个契约的。进一步解释就是:在本契约没有结束的前提下,如果政府宣布解除一切债务,对此契约无效。

这应该如何理解呢?民间契约在执行过程中出现纠纷,当然需要政府介入,但是如果政府的某些政策会成为民间契约继续执行的障碍,或者为民间契约的执行增添变数,有可能导致契约的一方遭受损失,所以在订立契约的时候就提出了预防性声明。这虽然不能看做是对国法的防范,但确实是对政府的防范。可惜,这样的资料在吐鲁番出土的民间契约中并不多见,也许证明这种防范的必要性不受到广泛重视。但是,既然存在,就证明有此必要。进一步说,民间的这类乡法既有需要国法和政府护持的一面,也有对政府防范的一面。

敦煌出土的民间契约,这方面的资料相对多一些。先举一件《卖舍契样文》,了解相关信息。S.5700号文书,前文似乎有残,但是基本信息依然保持。

1.出卖与敦□

2.乡百姓姚文清。

3.断作舍价每

4.足两石。都计舍

5.物一十六硕。

6.其物及(舍),当日

7.交相分付,并无

8.悬欠升合。自买

9.已后,永世子孙,

10.世上男女作主

11.李家不得道

12.东说西。后若

13.房从兄弟及

14.亲姻论理来

15.者,为邻看上好

16.舍充替。中间

17.或有恩敕流

18.行,亦不在论理

19.之限。两共对面

20.平章为定。

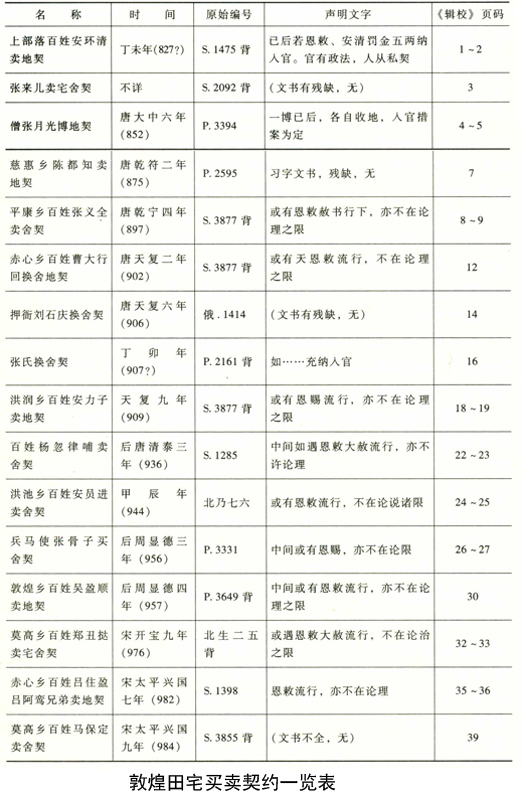

这是李家的房舍卖给姚文清的一个契约。之所以认为这是一件文样,是因为S.5700号文书是一件册子装订,其中还有《放家童书》两件,《养男契》一件。(26)这件文样可能是由使用契约转化而来的。文样的功能是供人撰写实用文书时参考的,所以保存着更基本的信息。其中,我们这里最关注的就是“或有恩敕流行,亦不在论理之限”的声明句式。在已知的另一件《卖地契文样》中,也有“或有恩敕流行,亦不在论理之限”的字句。(27)根据沙知先生的搜集整理,我们把《敦煌契约文书辑校》一书中时间明确有关田宅买卖的契约列表如下(敦煌田宅买卖一览表),考察其中对于来自国法与政府方面的防范。

在该表中,所有资料都在唐宋时期。就敦煌地区而言,这些资料分布在吐蕃控制时期(786~847)与归义军统治时期(848~1036)。除了S.1475文书以外,所有契约都属于归义军时期。这虽是件吐蕃时期的契约,但因为是汉文书写,买卖双方都是同一部落的,一是安环清,一是武国子,契约中还规定使用“汉斗”,其中的“官有政法,人从私契”也是常见的契约用语,总之汉地传统是明显存在的。但是,这种声明“已后若恩敕,安清罚金五两纳入官”与后来常见的“或有恩敕流行,亦不在论理之限”的声明语言是有差别的,因为安排得更为具体。现在还不明白,这种民间契约中规定的罚金办法究竟起源何处。或许曾经有过类似的事实,民间田宅买卖不受法律支持,但政府也不认真执行法律,遇到民间的买卖,罚款了事。

归义军时期,敦煌地区重归唐朝,唐朝的法律重新在归义军控制地区恢复使用。而在民间,有关田宅买卖的契约中,防范来自官方的声明变得更加显著了。推测起来,大概与《唐律》限制土地买卖关系密切。

唐朝前期的土地制度,基本上是限制土地买卖的,与此相应,《唐律》根据土地的性质有不同的规定,如口分田不许买卖:“诸卖口分田者,一亩笞十,二十亩加一等,罪止杖一百。地还本主,财没不追。”但是,有些土地是允许买卖的,称作“应合卖者”,是指:“永业田家贫供葬,及口分田卖充宅及碾硙、邸店之类,狭乡乐迁就宽者,准令并许卖之。其赐田欲卖者,亦不在禁限。其五品以上若勋官,永业地亦并听卖。”(28)不仅如此,合法买卖的土地,也要通过合法的手续:“凡卖买,皆须经所部官司申牒,年终彼此除附。若无牒辄卖买,财没不追,地还本主。”(29)

如果用这些法律条文去衡量以上田宅买卖个案,恐怕多不合法。如果政府认真执行法律,或者以制敕大赦等方式要求执行法律,势必对这些田宅买卖造成影响,所以民间契约才如此提前表示拒绝。另外,《唐律》在唐后期和归义军地区的权威其实是有限的,这些买卖个案的存在本身就应该是一种证明。可是,《唐律》从来没有宣布废止,民间契约对此进行一定的防范也不能说完全没有必要。不过,恩敕或者大赦的颁发者,或许并不是中原的皇帝,而是敦煌的实际统治者。(30)

总之,敦煌吐鲁番出土的民间契约,给我们提供了许多民间社会的信息。国法是国家制定、颁布、执行的法律;乡法则是民间传统与习惯。在民间的社会生活中,乡法与国法同时存在,两者的交叉互动,构成了基层国家与社会关系的一般景象。但是,就社会层而来看,国法比起乡法来,在通常的情况下当然更具有权威性,而从长时段来看,国法比乡法好像更脆弱。这其中的原因应该是清晰的,国法时常会变得徒具虚文,而乡法时刻与百姓的生活紧密地联系在一起。

本文摘自《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)

2006年第1期

* 孟宪实,中国人民大学国学院副教授。

① 《吐鲁番出土文书》(录文本)六册,文物出版社,1985,第525页;图版本三,文物出版社,1996,第268页。

② 《吐鲁番出土文书》(录文本)六册,文物出版社,1985,第527页;图版本三,文物出版社,1996,第269页。

③ 《吐鲁番出土文书》(录文本)六册,文物出版社,1985,第417~418页;图版本三,文物出版社,1996,第214页。

④ 《吐鲁番出土文书》(录文本)六册,文物出版社,1985,第422~423页;图版本三,文物出版社,1996,第219页。

⑤ 《唐律疏议》卷二六,刘俊文点校本,中华书局,1983,第484页。

⑥ 《唐律疏议》卷二六,刘俊文点校本,中华书局,1983,第485~486页。

⑦ 《吐鲁番出土文书》(录文本)四册,文物出版社,1983,第269~270页;图版本二,第152页。

⑧ 陈国灿:《唐代的民间借贷:吐鲁番敦煌等地所出唐代借贷契券初探》,唐长孺主编《敦煌吐鲁番文书初探》,武汉大学出版社,1983,第222页。

⑨ 《吐鲁番出土文书》(录文本)六册,文物出版社,1985,第412~413页;图版本二,第213页。

⑩ 《吐鲁番出土文书》(录文本)七册,文物出版社,1986,第453~454页;图版本三,文物出版社,第524页。

(11) 陈国灿:《唐代的民间借贷:吐鲁番敦煌等地所出唐代借贷契券初探》,唐长孺主编《敦煌吐鲁番文书初探》,武汉大学出版社,1983,第230页。

(12) 《宋刑统》卷二六《杂律》引唐令,中华书局,1984,第412~413页。仁井田升考订此条为唐开元二十五年杂令,见仁井田升《唐令拾遗》,栗劲等译,长春出版社,1989,第789页。

(13) 《宋刑统》卷二六《杂律》引唐令,中华书局,1984,第413页。仁井田升考订此条为唐开元二十五年杂令,见仁井田升《唐令拾遗》,栗劲等译,长春出版社,1989,第790页。

(14) 《宋刑统》卷二六《杂律》引唐令,中华书局,1984,第413页。仁井田升考订此条为唐开元二十五年杂令,见仁井田升《唐令拾遗》,栗劲等译,长春出版社,1989,第791页。

(15) 《唐会要》卷六一,上海古籍出版社,1991,第1257页。

(16) 雷家骥:《武则天传》,人民出版社,2001,第106~107页。

(17) 《吐鲁番出土文书》(录文本)六册,文物出版社,1985,第414页;图版本三,文物出版社,1996,第214页。

(18) 《唐总章三年(670)左幢熹夏菜园契》,见《吐鲁番出土文书》(录文本)六册,第428~429页;图版本三,第222页。

(19) 《吐鲁番出土文书》(录文本)十册,文物出版社,1991,第34页;图版本四,第412页。

(20) 沙知:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998,第82页。

(21) 沙知:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998,第219页。

(22) 沙知:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998,第225~226页。

(23) 沙知:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998,第224页。

(24) 沙知:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998,第197页。

(25) 罗彤华先生也讨论过“私契与国法的抗衡”问题,她写道:”严格说,政府制度下所谓乡法,其实仍属国法的范畴。”《唐代民间借贷之研究》第六章“债务不履行之处分”,台北,商务印书馆,2005,第341页。

(26) 沙知:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998,第53~54页。

(27) 沙知:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998,第51页。

(28) 《唐律疏议》卷二六,第242页。

(29) 《通典》卷二,第31页。

(30) “在十世纪时,我们也可以认为赦免的法令是当地政府颁布的。”童丕:《敦煌的借贷:中国中古时代的物质生活与社会》,余欣等译,中华书局,2003,第169页。

丝路文化新聚焦/梁超主编.-北京: 社会科学文献出版社, 2011;