丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

10 大角逐与丝绸之路

作者:吴芳思

奥斯卡·王尔德提到的“大英帝国的外部边缘”在19世纪和20世纪初形势日益紧张。虽然这场“大角逐”发生在丝绸之路西端的广大地区,即从阿富汗和中国西藏向北到撒马尔罕和布哈拉,但它通常被认为是19世纪俄国和英国之间的事,沙俄扩张主义从17世纪起就引起了中国的警惕。

在康熙皇帝在位期间(1661—1722),俄国人就开始在中国的北方边境附近扩张,在西伯利亚建立了殖民地,然后向南把触角伸到了黑龙江。1689年,中俄两国使节在尼布楚相会,签订了第一个中西和平条约。在随后的几年中,俄国外交使节开始访问北京。不仅俄国的威胁引起了康熙帝的警觉,他同时还面临着来自蒙古厄鲁特首领噶尔丹(1644—1697)的威胁。噶尔丹的传记显示出蒙古地区一些复杂的部落关系:“准噶尔(厄鲁特部落之一)博硕克图汗(噶尔丹)是曾经在15世纪骚扰北方边境的也先的第十二代孙。厄鲁特部,也称为卡尔梅克人,属漠西蒙古。东部蒙古包括外蒙古(漠北喀尔喀蒙古)和内蒙(漠南蒙古)。在噶尔丹时期,漠西厄鲁特蒙古包括几个游牧部落:由成吉思汗的弟弟的后代统治的和硕特部、土尔扈特部……还有绰啰斯部。绰啰斯又分为三个部落:准噶尔部、杜尔伯特部和辉特部。和硕特部、土尔扈特部、准噶尔部和杜尔伯特部形成漠西蒙古的四大主要部落,他们合起来叫做卫拉特,在明朝(1368—1644)这个名称出现了音变,叫做瓦剌。辉特部最初隶属于杜尔伯特部。”1

再向西,塔里木盆地被一个可汗家族统治。在17世纪中叶,叶尔羌(莎车)国王派使节到达北京清廷。使节报告说:“哈密、吐鲁番和叶尔羌国王是兄弟。他们的父亲是阿卜杜拉希姆,是叶尔羌国王,很久以前去世了。他有九个儿子,最大的是阿卜杜拉汗,现在统治着叶尔羌。”其他的儿子分别统治着库车、阿克苏和和田。2

康熙皇帝没有被这些部落和家族的复杂关系网所吓倒,他几次率兵攻入中亚。他首先打击噶尔丹,最终迫使噶尔丹在1697年自杀,“就这样稳定北方和西北边疆达18年之久”。3此后清朝边境地区持续爆发叛乱,直至1757年伊犁河谷被征服。康熙也在1720年率军征服西藏,封锁了西南边境。征战之后,他指示擅长绘制地图的耶稣会会士测量他新征服的领土并绘制成地图。

康熙皇帝的孙子乾隆帝(1711—1799)继续征战。他在两次战役(1755,1756—1757)中打败了准噶尔部,平定了新疆回部叛乱(1758—1759),两次击败入侵的廓尔喀人(1790—1792)。耶稣会会士在宫廷中绘制并在巴黎刻印了一幅大型雕版画来庆祝并纪念他的这些功绩。4征服伊犁和西域的代价十分巨大,但其结果是中华帝国再一次把版图拓展到了中亚沙漠,就像汉、唐两朝那样重新把丝绸之路纳入了版图,新归疆土被称为新疆。5

在新疆境内,鄂本笃就提到了在17世纪早期,从莎车到中原的商队在进入中原后,每个人允许拥有“15斤茶叶、50套陶瓷制品、5把铜壶、15匹……各种花色的丝绸和缎子……30匹蓝色条纹棉布、30匹白亚麻布……300张用于在典礼上使用的纸、5斤颜料……30斤各种甜食、干果和姜、30斤药品、30斤黑梅脯、10斤白色和黑色的明矾。离开中国都城后……他们可以买牛、羊、犁、铁锹和铁壶……但禁止他们购买铁和军事武器”。6

在康熙帝和乾隆帝的统治之下的清朝是如此强大,但它在19世纪中叶却迅速衰落下去。就在其衰落之时,它对新疆和邻省甘肃的控制削弱了。俄国正在向西伯利亚扩张,也一直对其不断扩张的边界以南的地区有浓厚的兴趣,并向这一地区派出了探险队,如1713年的图鲁什尼科夫和1780年的耶夫雷莫夫的探险队。7在印度的英国人在探险方面慢了一步。中亚地区的矿藏资源(石油、天然气、金、银、铜、铁、锌和煤)十分丰富,如果能够开采,会对欧洲工业化国家产生巨大的潜在作用。但在中亚探险首先会产生政治方面的影响,如沙皇俄国和大英帝国都受到当地统治者的阻碍,而如果他们想要扩展他们自己的势力范围,就要遏制对手。

据说凯瑟琳二世曾考虑过从英国手中夺取印度。1807年拿破仑向沙皇亚历山大一世建议说,他们应该一起入侵印度,把印度从英国的统治之下夺过来。8虽然这次共同行动从未付诸实施,但在19世纪前半叶俄国人还是向南推进,占领了穆斯林汗国布哈拉、希瓦和浩罕,显然是在无情地向英国殖民地印度挺进。1865年,他们占领了塔什干;1868年占领了撒马尔罕;1873年,占领希瓦。恰如彼得·霍普柯克所说:“在19世纪初,亚洲有两千多英里的路程把英俄两大帝国分开。到这个世纪末,这个距离就缩小到几百英里了,而在帕米尔高原部分地区甚至少于20英里。”9

当清朝的统治衰弱的时候,当地的领导人掌握了权力,并且开始同对手欧洲列强发展令人不安的关系。1862年,来自浩罕的一位维吾尔族首领阿古柏(1820—1877)发动了叛乱,于1865年在喀什噶尔建立了独立的汗国。英国因急于阻挡俄国穿越丝绸之路西端向南扩张,就给予阿古柏大力支持。

丝绸之路西端吸引英国注意力的第一个绿洲城市是莎车。由于十分清楚俄国的南进,驻印英国政府在向这一地区派遣官员时十分谨慎,但在19世纪60年代,在台拉登地区的印度测绘局(负责绘制印度地图和测量山脉的高度)开始派遣经过训练的印度人进行勘测工作。正如印度测绘局的蒙特哥默里队长向英国皇家地理学会解释的那样,“当我在拉达克时……我注意到印度人在拉达克和莎车之间自由地走动,这使我想到我们以他们的方式进行探险将会是可行的。”10那些起初被称为“译员”,后来被叫做“博学者”的印度测绘员们配备了极小的铁皮灯,以便在夜间读六分仪,并配备了小铜罐和油灯,用它们来煮水以计算海拔高度。他们携带着经过改造的标准测量器具,包括一个温度计、藏在法轮中的指南针,一些人还配发了经过专门改制的串珠,也就是佛教僧侣捻在手指间的那种串珠。但这些译员们佩带的串珠不是标准的108颗,而是100颗,大部分是仿珊瑚珠,每到第10颗时珠子个头就大一些,那是用菩提树籽做成的。在探险途中,每当数到这些珠子和1颗大珠子时,就表示他们走过了1000步或者约半英里的路程。11

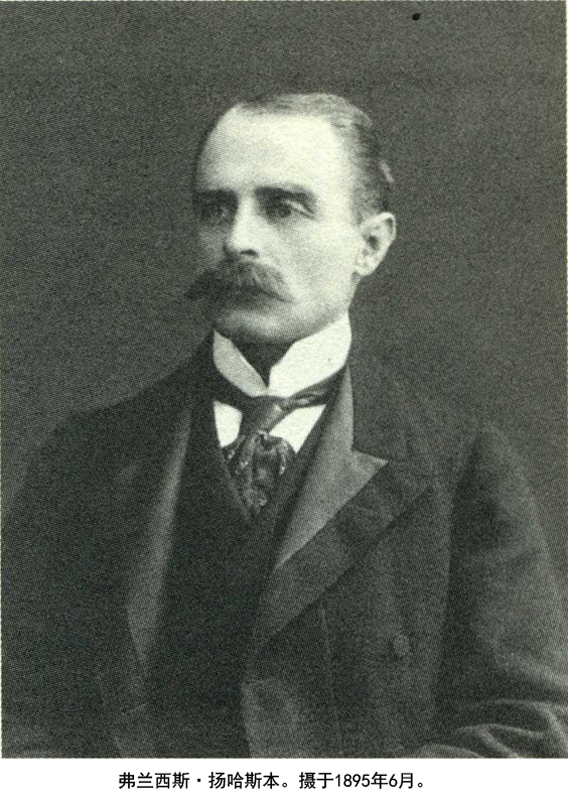

“译员”穆罕默德·I·哈米德在1863年加入了一支商队,翻越拉达克山到达了海拔较高的绿洲城市莎车。他在莎车逗留了6个月,进行测量和勘察。莎车是个“青翠”的绿洲,“很多优质杨树和榆树”得到了叶尔羌河水的灌溉,在“比喀什噶尔更适宜的气候”中茂盛地生长。瑞典传教士拉凯特(Raquette)一家居住在市场旁边一个小巷子里的一座房屋内,室内摆放着“一个简单的欧洲家庭所必需的陈设,有做工讲究的桌子和碗碟橱,墙上挂着油画,室内摆着一张桌子,上面照例摆放着所有使人感到温馨的东西,显示出主人非常好客”。这座古老的城市比喀什噶尔“美丽宜人得多”,它有“大量美丽的树荫和水池,至少从视觉上来说是令人感到清新的”。奥雷尔·斯坦因先生曾到访过莎车好几次,他担心水池中的水因不流动而“很有可能会引起甲状腺肿大病,古时马可·波罗在关于‘莎车居民’的叙述中也注意到过这种病”。12弗兰西斯·扬哈斯本①是驻密拉特的皇家第一龙骑兵卫队队员,他在1890年步他叔叔、茶叶种植商罗伯特·肖的后尘到访了莎车,罗伯特·肖自是1868年去那儿的。扬哈斯本在果园中享受了一次豪华宴会……很少有人比这些商人更懂得如何享受生活以及如何使他们自己更舒服的了。“首先,我们围坐在树荫下,巨大的葡萄串、美味的瓜、桃刚刚摘下来就端到我们面前。然后,宣布宴会开始,洗手水传递过一圈之后,我们开始大吃一盘又一盘美味又好看的‘肉饭’和炖煮的肉菜。宴会的最后一道菜是用搅拌过的蛋、糖和其他一些配料做成的布丁,这种布丁在任何地方都会是绝佳食品。这些商人一直在开玩笑打发时间,跟法国人一样能够‘寻欢作乐’和健谈,简直没有比他们更友好的主人了。在回家的路上我们展开了比赛,每个人都想证明自己的马是最优秀的。”13

穆罕默德·I·哈米德却很少有机会享受这样的聚会。他在得到被出卖的警告后,匆忙离开了莎车,死在了回家的路上。来这一地区探险的第一个英国测绘员、民事助理威廉·约翰森对他的死进行了调查,设法找到了他所有的记录和纸张。使约翰森感到吃惊的是,他本人被可汗邀请到了和田,可汗已经听说了他早期尝试性的探险活动。约翰森作为可汗的客人待在一个中国城堡里,在同可汗的日常会谈中他了解到,和田计划要把他作为人质迫使驻印英国政府出兵赶走俄国人,因为这时俄国人“每天都在向莎车和和田逼近”。14约翰森个人在这场角逐中显得很重要。在被迫留在和田期间,约翰森还搜集到了掩埋在塔克拉玛干沙漠之下的一些古城的信息,也就是穆罕默德·I·哈米德在关于这一地区的记录中提到过的那些城市。

和田是一个重要的贸易中心,几千年来(直到19世纪在缅甸发现玉产地)一直是中国主要的玉产地和丝绸生产地。当中国佛教求法僧人玄奘在约公元645年从印度返回中国途中经过和田之时,他注意到了市场上黑色发光的玉,也赞美了当地生产的丝绸。和田丝绸的历史始于公元440年,当时一位汉族公主嫁到和田,她把蚕茧藏在高高盘起的发髻中带入了和田,从此丝绸生产技术也就被引进到了和田绿洲。当地的丝绸是以独特的扎染色技术纺织而成的,其波浪形的条纹是用扎染经线的方法形成的,这样就使得花纹靠经线成形。据说马可·波罗从和田经过时,跟以往一样他不能抓住要点一样,这一次他既没注意到丝绸也没注意到玉,只是关注“棉花……小麦、亚麻、大麻和酒”。15他还记载说,当地人民有葡萄园和花园,靠经商和制造业生活,还说当地没有士兵。士兵“带着剑和戟,是从驻地挑选出的一部分人,是一种美好的形象”。600年后当奥雷尔·斯坦因来到和田时到处可见到士兵,还带回了“中国人非常喜爱的上好黄色织锦”当作礼物。

斯坦因被安置在一个“花园宫殿”中。虽然花园里的每片叶子和细枝上都覆盖着厚厚的尘土,但“绿色的原野仍使他眼前一片清新”。他在花园的中心凉亭中待了几次,凉亭被周围浓荫遮蔽的“爱晚亭”环绕。这些建筑代表了“新疆南部绿洲富裕人家住房的突出特征”,它们都是高大的中央厅堂式的建筑,在高高的房顶之下的各面墙上都开有装饰精美的木制花格侧窗,沿墙筑有高起的平台,地板上辅着厚厚的和田地毯,“颜色鲜艳的印花棉布挂在墙上遮护墙壁”。16

在这场大角逐时期,对英国来说最重要的绿洲是喀什噶尔。喀什噶尔位于古老的贸易路线的西端,丝绸之路南线与北线在这里交汇,形成了丝绸之路十字路口和货物集散地。从喀什噶尔出发,丝绸之路的一支再向西延伸,逾高高的帕米尔高原到达浩罕、撒马尔罕、布哈拉和马里,另一支经过阿富汗北部的巴尔赫到达马里,还有另一支一直向南经过喀喇昆仑山到达列城和斯利那加,然后南下到达印度。

公元78年,东汉政府在喀什噶尔建立了要塞来保卫西部边界,但很快就被西突厥占领。唐朝早期,朝廷又恢复了对此地的控制,很快又受到阿拉伯人的挑战。公元747年,一支中国军队被派遣翻越兴都库什山,却于751年在塔什干东北方的塔拉斯河②战役中被打败。这次失败使中亚对阿拉伯人和伊斯兰教敞开了大门,据认为也是欧洲文明史上的一个重要事件,因为这次战役使造纸术传到了阿拉伯,然后又传到了西班牙、意大利和欧洲的其他国家。据传说,中国士兵中就有会造纸的工匠,他们在战役中被俘后被带到撒马尔罕去造纸。然而,在丝绸之路上发掘出的始自汉代的大量纸文书说明,造纸术的传播可能是一个漫长、渐变的过程。

喀什噶尔成了一个穆斯林中心城市。在此之前,“无处不在”的马可·波罗造访了此地,可他并没有被这座城市所吸引。“喀什噶尔居民靠贸易和手工艺生活,他们有美丽的花园和葡萄园,有漂亮的房子,大量种植棉花。从这个地方为起点,很多商人走遍世界去经商。在这个地方有很多聂斯托里基督教徒,他们有自己的教堂。这个地方的人使用一种特殊的语言。”他提到的聂斯托里教让人感到不解,历史学家们对他所说的喀什噶尔受蒙古的统治也感到困惑。17

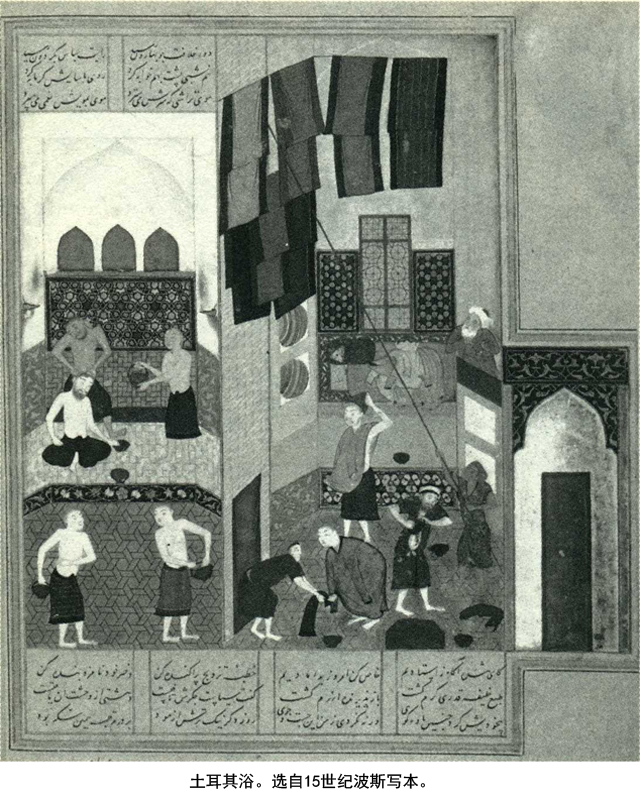

虽然清朝通过通体散发着美妙香气的“香妃”同喀什噶尔保持着浪漫的联系,但在18、19世纪,清朝对喀什噶尔的统治是不稳固的。据说香妃是当地穆斯林圣人阿帕霍加之女(也有人说她是叶尔羌汗之妃),1760年随父进入宫中。乾隆皇帝被她深深迷住,为她建了一座塔,以便她能够去他冬宫西南方的穆罕默德区去看望她的穆斯林同胞,再去洗个土耳其浴。尽管住有豪华宫殿,她还是渴望回归沙漠,她因此要么自杀,要么被皇太后杀掉,因为她拒绝接受皇帝,而且总是随身带着刀子。在故宫博物院收藏的两幅由耶稣会会士、宫廷画师郎世宁所作的着西式盔甲的女人画像,常被认为是香妃肖像。据喀什噶尔的传说,她死后被葬在喀什噶尔郊外阿帕霍加墓中。这是一座贴着绿色和黄色琉璃砖的建筑物,华丽而庄严。墓上曾经有一片木牌,上面刻有乾隆皇帝题写的碑文。18

1865年,阿古柏宣布自任“哲德沙尔汗国”(意为“七城汗国”)可汗,定都喀什噶尔,控制了和田、莎车、阿克苏、库车和从帕米尔到罗布泊的整个塔里木盆地,并得到了俄国和英国的支持。阿古柏更喜欢英国,因为他在19世纪60年代初就抗击入侵其家乡浩罕的俄国人。匈牙利旅行家阿米聂斯·瓦姆伯利这样评价阿古柏的对外政策:“在同英国的外交关系方面,这七个城市的统治者阿古柏所理解的是:第一,金钱和武器;第二,金钱和武器;第三,还是金钱和武器。”19被派去跟阿古柏接触的俄国使节之一是尼古拉·米克哈洛维奇·普尔热瓦尔斯基将军(见第11章)。他在对外关系和武器对俄国在中亚的地位方面具有重要性持有颇为相似的观点:“我们在亚洲的军事征服,不仅给俄国带来了荣耀,也是人类利益的胜利。卡宾枪子弹和大炮带来了这样的文明,否则,这种文明要经过很长时间才能来到思想僵化的中亚的国土上。”他在写给弟弟的一封信中说:“阿古柏是跟所有没用的亚洲人一样的卑鄙小人,喀什噶尔汗国不值一戈比。”20

不论喀什噶尔汗国价值几何,它位于俄国和英国正在扩张的势力范围的中间位置,控制着中亚,在这场大角逐中也成了至关重要的“监听基地”。俄国领事馆在1882年开馆(在现在的赛蒙大酒店内),表面诡称是为了促进贸易。英国“监听站”在1890年建立起来,1909年提升到领事馆级别。俄英两国领事馆建立的时间差就显示出了一种不祥的气氛。1877年,当阿古柏死时,商人奈伊·艾列斯(Ney Elias)成了测绘员和外交官,开始迫切要求英国势力进入这一地区,特别是在俄国领事彼得罗夫斯基(Petrovsky)尽全力排挤这一地区的印度商人之后,他也想在政治上抢夺主动权。但奈伊·艾列斯的观点被英国外交部忽视了。21

驻喀什噶尔的第一位英国领事是乔治·马嘎尔尼(George Macartney,1866—1938),他是豪利德·马嘎尔尼的儿子。豪利德·马嘎尔尼在1863年与“中国人”戈登一起同太平天国革命军作过战。太平军失败后,他娶了其中一位太平天国之“王”的女儿。乔治·马嘎尔尼虽然因其父母的身份总是感到尴尬,但他的汉语讲得十分流利。1898年,他携新婚妻子来到了喀什噶尔。在很大程度上正是由于他妻子的影响,喀什噶尔这片绿洲成了英国探险者和旅行者的乐园,彼得·弗莱明后来称之为“花园一样的喀什噶尔”。那些从印度旅行进入中亚的人,如奥雷尔·斯坦因,总是住在领事馆这个中国花园里。这是一排长长的平房,建在台式花园之上,马嘎尔尼太太在这里设法种植英国花卉——“仅仅是生命力最顽强的那种花卉”。她的园丁厌倦了在为她采摘做饼用的桑葚时总是弄脏衣服,决定裸体爬桑树。“我得告诉他,他必须穿上最破旧的衣服,弄脏衣服之后,我得送给他一件新衬衫和一条裤子作为补偿”。22她对“旧穆罕默德”城喀什噶尔的描述是街道狭窄,店铺黑暗,其产品跟在吐鲁番看到的一样,有葡萄、桃和杏,但那里也有一座“新的、中国式的”城市,它“比较小而且市容较新”。

由于远离家乡,远离供给来源,马嘎尔尼太太不得不使用一些自制家具(领事和他的好朋友、一位荷兰天主教牧师都不擅长自己动手制作家具),迁就一位把圣诞布丁掉在地上的厨师,将就着使用一台在俄国某地弄湿了的、不得不靠一位瑞典传教士修复的钢琴。马嗄尔尼曾尝试同俄国领事彼得罗夫斯基保持外交联系。但彼得罗夫斯基是个靠不住的人,他曾经送给马嘎尔尼一片玻璃用于建造中国式花园,但后来又把它要了回去。

驻扎在如此偏远的前哨基地的人员数量不多,却异常稳定。1890年,弗兰西斯·扬哈斯本和乔治·马嘎尔尼一起穿越山口来到喀什噶尔,那一次马嘎尔尼就是被派遣来建立英国“监听站”(就是后来的领事馆)的。扬哈斯本遇上了居住在当地的荷兰牧师皮雷·亨德里克斯(Père Hendricks,在最近的作品中他常被描写成为“被免去圣职的人”),他每天都来亨德里克斯家中与其聊天。亨德里克斯的很多改制家具的方法虽然让扬哈斯本这位未来的世界宗教学会的创立者感到吃惊,但他的博学更让扬哈斯本印象深刻,他“可以随时用任何语言交谈,从蒙语到英语;也可以随意谈论任何话题,从喜马拉雅山的地质结构到他跟俄国当局的各种各样的冲突”。他的极端贫困可能是由于被切断了订货关系所致,他“只能靠面包和蔬菜生活”。扬哈斯本到来后,每天供他两顿饭,还给他吃肉。大角逐中的外交通过一次圣诞宴会而得到促进,这次宴会的最后一道菜是爆炸式的葡萄干布丁。“我们能……跟俄国领事、他的秘书、儿子、警卫队的哥萨克军官和亨德里克斯在圣诞节享受一次丰盛的宴会。比奇有一听美味的葡萄干布丁,在桌上打开时像爆炸一样。我也有一听,是在印度的一位好朋友寄过来的,圣诞前夜刚好寄到,所以我们能够给俄国朋友看一看葡萄干布丁到底是什么样子。这种东西他们以前听说过不少,却从来没有见过。”23

扬哈斯本这样描述彼得罗夫斯基:这位俄国领事用一片玻璃戏弄马嘎尔尼,这是“我在喀什噶尔期间见到的一件有趣的事”;他在“跟印度和中亚有关的一些学科”和关于英国的知识方面非常博学,“彼得罗夫斯基读过了我们的血汗委员会所做的报告、我们的工厂联盟报告和我们的报纸中关于不断发生的罢工事件的报道,所有这些在他的大脑中形成了一种深刻的印象:我们的情况很糟糕,4万人拥有了所有的财富,其余的3600万人仅仅靠最后一便士活命,这就是他对英国现状的理解。他把这种情况跟俄国的国情作了比较:在俄国,贫富之间差距不大;罢工在他看来是一种温和的革命,而在俄国却还让人感到陌生;所有的俄国人都在沙皇的领导之下安宁而满足地生活在一起。”扬哈斯本发现,虽然彼得罗夫斯基关于印度问题的一些见解似乎“更加合理”,因为他批评驻印英国人跟印度人的距离“太远”。但彼得罗夫斯基本人曾跟中国人一起生活过,但对于汉语他却一窍不通(见第12章)。24

尽管他们对很多看法进行了交流,彼得罗夫斯基最终还是表露出了他通常在马嘎尔尼面前表现出的小小的不愉快,而且拒绝向扬哈斯本说再见。“他的尊严受到了伤害,因为我在下午带戴卫森去拜访他,他拒绝见我们。后来他告诉马嘎尔尼说,第一次看望朋友应在中午时分时去。我尽力安慰他,给他写信解释说我们只是想向他表示问候,我们的风俗就是在下午看望朋友。还有,在北京,我曾拜访过他的上司、一位俄国部长,那一次就是在下午去的,还得到了回访。但彼得罗夫斯基回答说,他只在乎喀什噶尔,在喀什噶尔看望朋友的风俗就是在日中时。”25

在过帕米尔高原时,扬哈斯本几次撞上了俄国军队。1889年在一次同罕萨地区的米尔③建立友好关系的远征中,他遇上了格洛姆切夫斯基上校,这位上校在为俄国做同样的工作。扬哈斯本把格洛姆切夫斯基说成是“绝对的绅士”。格洛姆切夫斯基则向俄国地理学会汇报说:“扬哈斯本是一个年轻人,可他从北京到达克什米尔,穿越了整个中国,他的勇敢已使他出了名……我们的相遇是非常友好的。”26他们用法语交谈。格洛姆切夫斯基向扬哈斯本保证说,“50万俄国军队已做好了向南挺进的准备”,而且当他问他的哥萨克士兵们是否愿意入侵印度时,回答他的是“一片振奋人心的欢呼声”。扬哈斯本在听说格洛姆切夫斯基和他的哥萨克士兵打算进入英国领地拉达克时,怀疑俄国是否具备向这样一支涉流沙、逾高山的军队提供后勤供给的能力,他建议他们选择最佳路线。实际上,他是不怀好意地把他们引到另一条路上去,他曾向一位朋友提到过那条路——“一片死寂,不知源自何方,也不知通向何方,要经过非常高的高原和山脉,没有草木,没有燃料,在冬天要经过这样的地方会遭遇极端的困难,以致造成人员伤亡”(这个细节在他出版的回忆录中删掉了)。27

扬哈斯本在从喀什噶尔返回印度时,运用了关于这一地区的渊博知识。在阿姆河谷地的巴扎古姆巴兹地区,他遇上了一批哥萨克士兵,包括上校亚诺夫(他曾参加过格洛姆切夫斯基的远征)、一名医生和一名“曾在1878年在喀布尔执行俄国任务、在1883年跟随伊万诺夫的远征队测量过帕米尔高原、名叫本德尔斯基”的测绘员。这些俄国人(“挤在很小的帐篷里”)对扬哈斯本的“野战军官使用的喀布尔帐篷”感到很惊奇,扬哈斯本说,帐篷“长、宽、高都约八英尺,里面有浴室和两个门帘。我还有一张床、一张桌子和一把椅子……使用一匹马的驮载量而使自己很舒服,比使用一匹马驮载量的一半却把自己弄得很可怜要好得多”。俄国人行李的重点却很明显不同,因为他们请扬哈斯本吃了“一顿晚餐”。扬哈斯本回忆说:“晚餐的精美程度使我大吃一惊,就跟我帐篷里面的摆设使俄国人吃惊一样。俄国人似乎总是能够做出新鲜、卫生、使人满意的汤和炖品来,而我从印度带来的仆人似乎永远都仿做不出这样的饭菜。俄国人也有蔬菜(对我来说是奢侈品)、酱和调味品,而且,除伏特加外,还有两种不同的酒和白兰地。”28

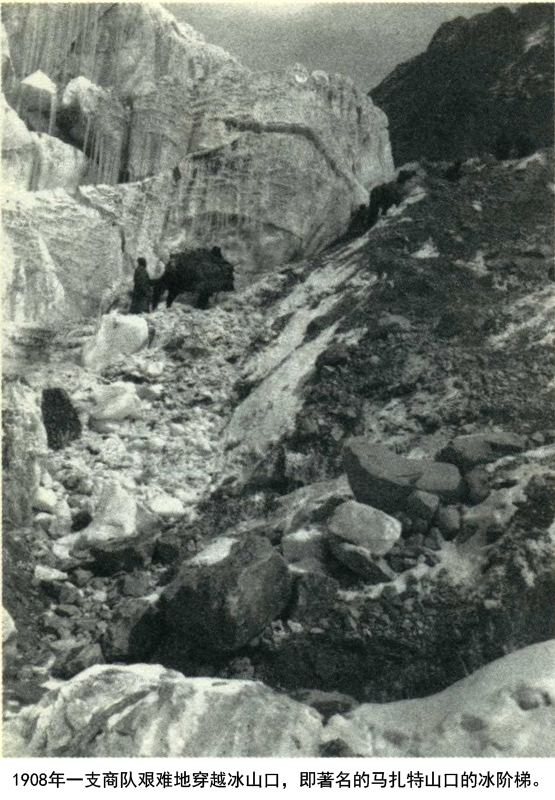

尽管这次晚宴气氛融洽,但三天之后,亚诺夫上校告知扬哈斯本说,他已接到了“政府”的命令,要护送扬哈斯本从俄国领土返回中国领土,这道命令是在辽阔的帕米尔高原上的维多利亚湖畔接到的。扬哈斯本感到非常愤怒,“告诉他我根本不在俄国领土上,无论如何,我是在返回印度。”在暂时平息下来后“把整个事件向我的政府报告”(结果英国驻圣彼得堡大使提出了抗议,俄国方面也做了道歉)的时候,扬哈斯本得到了戴卫森中尉的支持。戴卫森曾受到过“俄国人以傲慢得多的态度的对待”:在既没有护照也没有得到允许的情况下,被驱逐到了中国的新疆。扬哈斯本透露了绅士是怎样玩这场角逐游戏的,“亚诺夫上校挡住了我所知道的所有山口,所以我们唯一的办法就是要探索出一个未知的山口——在那些地方一般都是比较容易出去的。”他们受到了大雪的阻挡,结果发现了一条冰河,就顺河向上游前进,“知道河流必然会通向山口。我们当然前进得非常缓慢,也非常细心,因为我们担心雪层下面有裂缝。就像大象不会过摆晃的桥一样,牦牛靠其本能也知道这样的地方承受不住我们的重量,它一路上又嗅又喷着鼻息,硬是顺着冰河没有差错地走出了一条路。”山峰很快就出现了,刀子一样凛冽的风吹过狭窄的山口,山口把他们引到了卡鲁巴河。最后,他们到了吉尔吉特。29

当帕米尔地区的势力范围和边界线以这样或那样的方式被俄国和英国推进时,在遥远的丝绸之路西端,俄国人也在向前推进。几位勇敢的英国先驱进入了当地的汗国。东印度公司的威廉·莫克洛夫特在1825年到访了布哈拉,希望能为公司的货物找到一个新市场,他很失望地发现,俄国人已在经济上和政治上占了先,当地有名的大市场充满了价廉质次的俄国商品。莫克洛夫特在返回印度的途中死去。1832年,另一位东印度公司成员、中尉亚历山大·伯恩斯继承了他的事业。伯恩斯对当地“高高的拱形结构砖砌市场……笨而庞大的建筑物……清真寺及其尖塔”和为来自不同国家的商人建造的20个大旅馆印象非常深刻。夜晚,他坐在雷吉斯坦广场上,这是“城中一个非常开阔的地方,靠近宫殿,就位于宫殿的前面。广场的两侧建有很多楼房,有学者们授课的大学。在其南面建有一个喷泉,有大树遮荫。陌生人只要坐在雷吉斯坦广场的凳子上,就可以了解乌兹别克人和布哈拉人的区别,就可以和波斯人、土耳其人、俄国人、鞑靼人、中国人、印度人和喀布尔人谈话,就会遇到来自沙漠周围的土库曼人、卡尔梅克人和哥萨克人……”30

布哈拉吸引旅行者(如果他们是穆斯林的话)的地方之一是那克什班迪亚(伊斯兰教神秘主义派别苏菲派教团)的创始人圣祠。这个教团曾致力于创建一个跨越整个丝绸之路地区的贸易网络,而且从15世纪起就使布哈拉确立了非常重要的地位,以至于来自中亚任何地方的商人都被称为布哈拉人。于是,来自吐鲁番的商人可能被称为“来自吐鲁番的布哈拉人”。19世纪晚期,在很大程度上由于迂腐的德国地理学家的不满,整个塔里木盆地有时也被称为“小布哈拉”。31

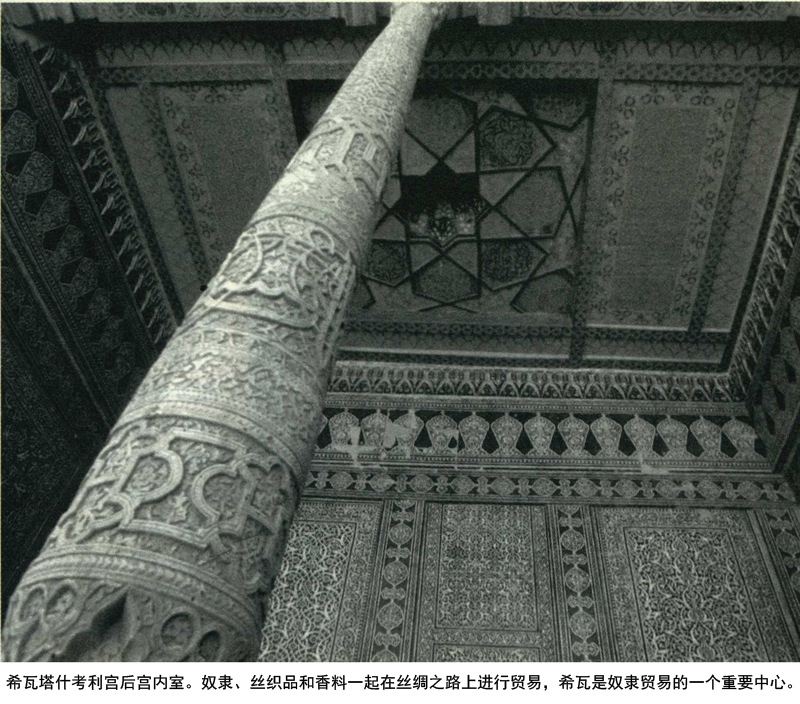

从西方来到布哈拉的游客并不清楚朝圣对当地的贸易有多么重要,但对于在那里和希瓦盛行的奴隶贸易印象颇深,甚至感到震惊。在16世纪,安东尼·詹金森称这是令人作呕的贸易。在19世纪,奴隶贸易成为当地人民生活中非常重要的一部分,以至于阿米聂斯·瓦姆伯利说,当地人“会毫不犹豫地把先知④本人卖为奴隶,只要他落入他们的手中”。32对奴隶制的恐惧和消灭这种现象的愿望是俄国人在这些汗国中推进的主要借口,英国人很难提出反对理由,但他们必须阻止俄国人的推进。中校查理斯·斯托达特在1838年被从印度派去说服布哈拉埃米尔放弃奴隶贸易,但他没能完成任务,而且还被关进了一个恶臭难闻、遍地耗子的地下监狱。印度骑兵队队长亚瑟·康诺利骑马前去营救他,也被关进了监狱。他们在1842年被斩首。神父约瑟夫·伍尔夫在1844年礼貌地讨要他们的骸骨,以便按照基督教的方式埋葬,却被告知“如果再不小心的话,神父本人的骸骨是要被送回家的”。33据说伍尔夫先生在布哈拉感染上了麦地那龙线虫病,可他不是在布哈拉市场中的理发店而是在伦敦,由本杰明·布罗迪先生,即乔治四世、威廉四世和维多利亚女王的外科医生,以“东方的方法”把寄生虫取了出来。34

丝绸之路上另一个以中世纪的野蛮而闻名的城市是希瓦。俄国向这一地区的推进及其带来的影响日益接近英国的印度,由于受到这种形势的刺激,詹姆斯·艾伯特上尉于1839年被从阿富汗派到希瓦去游说希瓦可汗,使之相信英国有同其建立友好关系的愿望。他以可汗的“客人”身份被拘留了几个星期,这时正是1840年酷寒的冬天,他的毛巾在几分钟之内就被冻成了冰块。他回忆说,他跟可汗有过几次有趣的谈话。可汗觉得,他很难想象一个国家会被一个女人统治:“你们总是挑选女人当国王吗?”可汗不相信地问,“那么你们的部长和军官们呢?他们也都得是女人吗?”35

当俄国人占领撒马尔罕并且下令不允许外国人进入“俄国的中亚”时,霍斯霍德骑兵队队长弗莱德里克·伯纳比上尉决定步艾伯特的后尘去希瓦。他在1875年出发,见到了一位老毛拉。老毛拉亲切地询问了艾伯特的情况。伯纳比告诉这位毛拉说(“他是如此善良的一位绅士”),艾伯特没有像他想象的那样被俄国人杀害,而是已经安全地返回了英国。当受到可汗的财政大臣接见时,伯纳比抓住机会转达了英国对俄国扩张的态度,虽然这并不是他的公务。这位财政大臣这样谈论起俄国人“‘他们正在向前推进……不久你就会有机会跟你的朋友握手(在印度边境)。四年前我们跟俄国人的距离就和你们现在跟他们的距离一样远,你们在印度也没有这么多白人。’”“要好好地教训一下俄国!”伯纳比回答说。36

伯纳比享受了一次希瓦式的土耳其浴。在“用蒸汽熏蒸了约半个小时”后,他被领到“一个盛满水、漂浮着冰的大蓄水池”。而且,他还把当地人逗乐了,“我用刀子和叉子吃东西的样子让一些来访者很吃惊。他们中有一人走过来,想模仿我的样子,结果把叉子叉到了自己脸上,把其余的人都逗乐了。”就像以前的艾伯特一样,他也遭受了严寒的折磨,差一点被冻伤。他发现同外界保持通讯联系已不可能,因为“墨水已被冻成一个硬块,墨水瓶也冻裂了”。

伯纳比出版的关于他骑马去希瓦经历的著作获得了巨大的成功,部分原因在于他记录了当地生活的不同侧面,还由于他采用了随和的语气。他这样描写吉尔吉斯人的“求婚”方式:“‘她长着媚眼,很可爱。’她妈妈说,‘是。’求婚者的女性亲属回答说,‘她是长着媚眼,可不是圆脸,而且臀部不够丰满。我们就讲定200卢布吧。’”他还讲到了布哈拉埃米尔的故事,说他不是什么开明的统治者。据说有一次他派人到一位俄国军官那里去时,这位俄国军官正在用望远镜看月亮。埃米尔派来的人问他能在月亮上看到什么。“山脉和死火山。”军官回答说。“天哪!”埃米尔说,“多么难以置信啊!谁是月亮上的可汗呀?我想跟他交朋友。”37

英国对大角逐的关注和伯纳比的《骑马去希瓦》一书的出版,引起了上流社会对这一地区的兴趣。批评家、文人艾德蒙得·戈斯在1879年给他的一位已很久没有消息的朋友罗伯特·路易斯·斯蒂文森(当时他在加利福尼亚)写了一封信。他在信中写道:“朗非常想知道你在什么地方,他总是说你去了希瓦。但我认为你去了马里,我们都认为你在中亚的某个地方。”38

①Francis Younghusband,一译荣赫鹏。——译注

②一译怛罗斯河——译注

③一种村社组织。——译注

④即伊斯兰教教祖穆罕默德。——编注

中西丝路文化史/吴芳思 著.-济南: 山东画报出版社, 2008;